9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

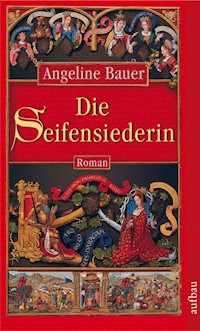

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

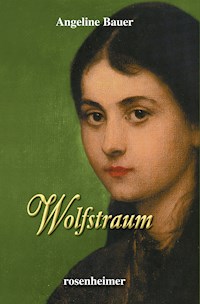

Der betörende Duft von Paris.

Frankreich im 17. Jahrhundert. Manchen gilt die schöne Ambra als eine Hexe, weil sie betörend duftende Seifen zu sieden versteht. Als man sie festnehmen will, verhilft ihr der junge Mathieu zur Flucht nach Paris. Bald schon erhält sie einen besonderen Auftrag. Eine Marquise will den König verführen - und bittet Ambra, eine besonders duftende Seife zu sieden ...

Sinnlich und voller Dramatik - ein wunderbarer Roman über die Liebe und die geheimen Spiele der Macht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Angeline Bauer

Die Seifensiederin

Roman

Impressum

ISBN 978-3-8412-0627-5

Aufbau Digital,

veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, März 2013

© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin

Die Originalausgabe erschien 2006 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung desVerlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.

Umschlaggestaltung Preuße & Hülpüsch Grafik Design

unter Verwendung einer Buchmalerei von Simon Bening, ca. 1530

E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de

www.aufbau-verlag.de

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Informationen zur Autorin

Impressum

Inhaltsübersicht

ERSTER TEIL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ZWEITER TEIL

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Nachtrag

Anmerkungen zum Edikt

Danksagungen

Literaturhinweis

Es gibt Dinge, die man geschehen lassen muß,

auch wenn man weiß,

daß sie sich gegen einen wenden.

ERSTER TEIL

1.

Februar 1666,Zentralmassiv, Frankreich.

Sie rutschten einen Abhang hinunter. Etwas verfolgte sie. Kein Mensch, ein Mensch wäre lauter gewesen. Man hätte das Knirschen des Schnees unter den Schuhen gehört, das Knacken von Ästen, das Keuchen von der Anstrengung.

Es mußte ein Tier sein.

Am Morgen, als sie von Arthun aufgebrochen waren, hatte man ihnen gesagt, daß sie nur immer dem Lauf des Flusses folgen müßten. Vielleicht fünf oder sechs Stunden bis Marly, dort gäbe es dann ein Wirtshaus. Sie waren dem Fluß gefolgt, aber sie hatten Marly auch nach acht Stunden noch nicht erreicht. Inzwischen war es dunkel, zu dunkel für einen, der den Weg nicht kannte.

Armand blickte auf. Die Wipfel der Bäume, darüber der Mond. Wolkenfetzen schoben sich davor, immer dichter wurden sie. Noch kein Licht einer menschlichen Behausung weit und breit, dafür dieses Wesen, das sie verfolgte, seit in Liberas Fuß die blutende Wunde klaffte. Wie ein Schatten klebte es an ihnen.

Er griff nach dem Messer in seiner Tasche. Immerhin, ein Messer besaß er. Doch was würde es ihm und den beiden Frauen schon nützen, wenn ein Rudel Wölfe über sie herfiele?

Er hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, als er ihn auch schon wieder verwarf: Nein, es waren keine Wölfe. Kein Rudel, auch kein Streuner. Was immer es auch sein mochte, es war gefährlicher als ein Wolf. Vielleicht doch ein Mensch. Oder der Teufel.

Am Fuße des Abhanges blieben sie keuchend liegen. Ambra beugte sich über Libera, ihre Mutter, die leise wimmerte. Sie wischte ihr mit dem Rock den Schweiß von der Stirn, sah dann ihren Vater an. »Und wenn wir ihr mehr von der Paste geben?«

Armand schüttelte den Kopf. Die Paste aus Schlafmohn und anderen Kräutern half, den Schmerz zu ertragen, aber sie mußten vorsichtig damit sein. »Zu viel davon, und sie verliert das Bewußtsein.«

Sie hatten darüber nachgedacht, eine Bahre zu bauen und Libera zu tragen. Aber Ambra war erst siebzehn Jahre alt, und wenn sie ihre Mutter an Länge auch um eine Handbreit überragte, so war sie doch nicht kräftig genug, über eine weite Strecke so schwer zu tragen.

Armand zog seine Frau hoch und packte sie sich auf die Schulter. So gingen sie weiter.

Seit sie den Abhang hinuntergerutscht waren, befanden sie sich in der Schlucht. Vorher hatten sie den Fluß nur von oben gesehen, nun war er direkt neben ihnen. Der Mond spiegelte sich auf seiner Oberfläche. Zwischen Fluß und Fels war kaum Platz genug, daß drei nebeneinander gehen konnten.

Plötzlich machte der Fluß eine Kehre nach rechts und floß wieder in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Armand starrte auf die schwarze Felswand, die sich am anderen Ufer vor ihnen erhob, und fluchte leise. Fluß, Felsen, dichtes Unterholz im Wald – sie saßen in der Falle.

Die Bestie war die ganze Zeit hinter ihnen gewesen, doch nun befand sie sich plötzlich rechts, ein Stück über ihnen. Er spürte es, obwohl er sie nicht sehen konnte. Auf einmal war ihm klar, daß das vermaledeite Etwas sie gar nicht verfolgt hatte. Nein, es hatte sie vor sich her in eine Falle getrieben. Die Falle war der Fluß.

Armand blieb stehen. Er ließ Libera von der Schulter gleiten. Mit dem unverletzten Fuß fing sie sich ab, Ambra griff ihr unter die Arme und hielt sie fest.

Noch einmal sah Armand nach oben. Die Wolkendecke riß wieder auf. Der Mond war fast voll, der Schnee spiegelte sein blasses Licht wider.

Plötzlich konnte er die Bestie erkennen. Kein Wolf, kein Mensch, es war ein Hund, der nur einen Steinwurf von ihnen entfernt stand. Er war viel größer als ein Wolf und hatte Pranken wie ein junger Bär. Das Tier zog die Lefzen hoch, ein Knurren war zu hören.

Armand entriegelte die Sprungfeder seines Messers. Mit leisem Klicken klappte es auf, und für einen kurzen Moment blitzte das blanke Metall im Mondlicht.

Dieses Geräusch schien der Hund zu kennen, sofort duckte er sich.

Sie hielten den Atem an, und auch das Tier hielt den Atem an. Dann winselte es plötzlich. Es kauerte geduckt da und winselte. So starrten sie sich an. Drei Menschen und ein Hund, so groß wie ein Kalb.

Armand dachte nach. Obwohl er schon zweiundvierzig Jahre alt war, fühlte er sich stark genug, einen Mann niederzuringen, aber mit diesem Hund wollte er es nicht aufnehmen. Würde auch er sich noch verletzen, wären sie endgültig in dieser verdammten Höllenschlucht verloren.

»Wir kommen heute nicht mehr weiter. Wir müssen Feuer machen und die Morgendämmerung abwarten.« Er half Libera, sich zu setzen, lehnte sie gegen einen Baum.

Mit angstvollem Blick sah sie ihn an. Sie wußte wie er: Selbst wenn es ihnen gelang, Feuer zu entfachen, würden sie vielleicht erfrieren. Sie hatten nicht viel mehr bei sich, als sie am Leibe trugen, und ihre Schätze, die in kleinen Taschen in Liberas Unterrock verborgen waren. Genug, um in Paris ein neues Leben zu beginnen, aber nicht genug, um in dieser Wildnis zu überleben.

Trotzdem, sie hatten keine Wahl.

Holz lag genug herum. Armand zog vorsichtig einen der Äste zu sich heran. Der Hund hob die Lefzen, knurrte leise. Armand ging zwei Schritte, faßte einen anderen Ast und schob ihn zu den Frauen hin. Sie redeten nicht. Sie wußten alle, worum es ging. Der Hund, die Frauen, er.

Sie brachen die Äste und Zweige. Es knackte so laut in der Dunkelheit, daß es sich anhörte, als würden ganze Bäume zerbersten.

Was sie brauchten, um Feuer zu machen, hatten sie bei sich. Armand zwirbelte ein Stück der Kordel auf. Feuerschläger und Stein schlugen leise klickend aneinander. Feuchtes Holz zu entzünden war für einen wie ihn, der einen Schiffbruch und siebzehn Jahre auf einer Insel wie Perim überlebt hatte, eine leichte Übung. Das Biest dort drüben hingegen machte ihm Sorgen.

Als das Feuer knisterte, atmeten sie alle auf. Sogar der Hund. Er kroch ein Stück näher. In seinen Augen sah man die Flammen lodern.

Armand nahm einen brennenden Zweig und hielt ihn über die Wunde an Liberas Fuß. Sie war in der Dunkelheit in eine Schnappfalle geraten, die eisernen Zinken hatten sich durch ihren Schuh hindurch in ihr Fleisch gebohrt. Sie hatten sie aus der Falle befreit und ihr gegen die Schmerzen etwas von der Paste aufs Zahnfleisch gestrichen. Danach hatten sie Ambras Unterrock in Streifen gerissen, Libera einen Stock zwischen die Zähne geklemmt, einen der Lappen mit Branntwein aus der Zinnflasche beträufelt und dann ihren Fuß verbunden.

Gehen konnte sie nicht mehr, Armand mußte seine Frau tragen. Später, als ihn die Kraft verließ, hatten sie Libera zwischen sich genommen, ihre Arme um ihre Schultern gelegt und sie mit sich geschleppt. Jeder Schritt war eine Qual für sie alle, und Libera war dabei vor Schmerzen halb ohnmächtig geworden.

Auch Ambra beugte sich nun über die Wunde. In ihren großen, dunkelbraunen Augen nistete Angst. Angst um die Mutter, Angst um den Vater und um ihr eigenes Leben.

An einem anderen Ort hätte ihr Vater die Verletzte mit Hilfe der Paste in einen tiefen Schlaf versetzt. Er hätte die Wunde gereinigt, den Fuß geschient, Maden in die Wunde gesetzt und ihr Stunde um Stunde einen Sud von heilenden Kräutern eingeflößt.

In dieser Wildnis aber war auch er machtlos.

Ihre Eltern waren Heilkundige. In der anderen Welt, aus der sie kamen, hatten sie Kräuter getrocknet und zur Heilung verschrieben, Wunden behandelt, wenn nötig auch in Fleisch geschnitten. Außerdem hatten sie Seife gesiedet und den Saft gegorener Früchte destilliert. Dafür hatten sie Fisch bekommen, Korn oder Stoff oder was man sonst noch brauchte. Man lebte, man gab, was man hatte, und wer nichts hatte, gab seine Arbeitskraft.

Das Leben auf Perim war nicht einfach gewesen, aber auch nicht schlecht. Sie hatten ein gewisses Ansehen genossen. Der Schiffbrüchige und die Sklavin, ein Mann und eine Frau, denen ein zweites Leben geschenkt worden war. Wenn Gott sie so liebte, mußten die Menschen sie achten.

Sie hatten es gut gehabt, bis die große Welle gekommen war.

Zwei Söhne hatten Armand und Libera an das Meer verloren, nur Ambra, das älteste ihrer Kinder, war ihnen geblieben. Ihr Haus war zerstört worden, der ganze Ort wie vom Erdboden verschluckt. Wären die Eltern und Ambra nicht gerade, als das Meer über das Land herfiel, auf dem Berg gewesen, um wilde Durrha zu ernten, hätten auch sie ihr Leben verloren.

Zuerst wollte Libera ihren Söhnen in den Tod folgen, doch dann hatte sie in die dunklen, von Trauer gebrochenen Augen ihrer Tochter gesehen und erkannt, daß ihr Kind sie noch brauchte. Also mußte sie weiterleben – doch nicht auf Perim. Nicht angesichts dessen, was sie verloren hatten!

Libera wollte fort, in die Heimat ihres Mannes, nicht ahnend, wie kalt es dort war. Nicht ahnend, daß dort Scheiterhaufen brannten, daß die Menschen von Ungeziefer aufgefressen wurden und stanken wie die Pest, weil sie sich nicht wuschen, und daß es schon eine Sünde sein konnte, arm zu sein, die Wahrheit zu sagen und Kranke zu heilen.

Als Libera elf Jahre alt gewesen war, starben ihre Eltern am Fieber, und ihr Onkel verkaufte sie an einen Händler. »Es gibt zu viele Mädchen auf der Insel und zu wenig von allem, was man zum Leben braucht«, sagte er, und sie nickte und fügte sich.

Der Händler brachte sie nach Shibam und verkaufte sie an Salem Handum, einen reichen Kaufmann, der sie zuerst in seine Küche schickte und zwei Jahre später in sein Bett holte. Dennoch war er gut zu ihr, und als er entdeckte, daß sie nicht nur schön, sondern auch klug war, erlaubte er ihr, zusammen mit seinen drei Töchtern das Lesen und Rechnen zu erlernen und die Kräuterkunde, denn er handelte mit Kräutern, Gewürzen, Kaffee, Weihrauch und Seifen, die in seinem Hause hergestellt wurden.

Libera war ihm weiterhin zu Diensten, darüber hinaus aber wurde sie fast wie eine Tochter behandelt.

Dann kam Salem Handum eines Tages von einer seiner Reisen zurück und sagte: »Pack ein, was du hast! Ich werde dich an einen Mann verschenken, der aus einer anderen Welt kommt, einem Land, das Frankreich heißt.«

Zusammen waren ihr Herr und der Fremde auf einem Schiff gereist und vor Perim, im Bab el Mandeb, dem Tor der Tränen, gesunken. Sie hatten dabei alles verloren, ihr ganzes Hab und Gut, und der junge Mann verlor sogar seinen Vater, mit dem er auf dem Schiff gewesen war. Ihm jedoch, Liberas Herrn, hatte er das Leben gerettet, und darum war Salem ihm etwas schuldig.

Es war Armand, dem sie geschenkt wurde. Armand Lebrun aus Marseille, ein großer, schlanker Mann von fünfundzwanzig Jahren. Sein Haar war so dunkel wie ihres, aber seine Augen hatten die Farbe des Meeres.

Um Salem Handum nicht zu beleidigen, hatte Armand das Mädchen als Geschenk angenommen. Als sie aber das Haus des Kaufmanns verlassen hatten, sagte er ihr: »Du bist frei und kannst gehen, wohin du willst.«

Sie ging nicht, sondern blieb bei ihm, nicht nur, weil sie ohne ihn verloren gewesen wäre, auch weil sie ihn liebte, vom ersten Augenblick an.

Und er liebte sie.

Damals gab er ihr diesen Namen. Libera, die Freie. Er sollte sie immer daran erinnern, daß sie nicht seine Sklavin war. Ein Geschenk, ja, aber nicht sein Besitz.

Von dem Geld, das Armand von Salem Handum für einen Neuanfang bekommen hatte, wollten sie eine Schiffspassage nach Frankreich kaufen. Als sie jedoch sahen, daß ihnen danach nicht genug bleiben würde, um in Frankreich ein Leben in Würde zu führen, ließen sie sich nach Perim übersetzen.

Die Insel war Liberas Heimat, dort war sie aufgewachsen. Dreiundfünfzig Menschen und ein Vulkan. Ihr Onkel lebte nicht mehr, ihre Schwestern waren verheiratet oder verkauft, einen Bruder hatte sie nicht. Trotzdem erlaubte man ihnen zu bleiben. Sie waren zwei »Wiedergeborene«, von Gott geliebt, das war der Schlüssel zu den Herzen der Menschen.

Armand und Ambra hielten ihre Köpfe noch immer über die Wunde an Liberas Fuß. Als Armand seinen Finger auf das malträtierte Fleisch legte, stieß sie einen Schrei aus. Mit flehendem Blick sah sie ihn an. Nun, da sie gezwungen waren, die Nacht hier zu verbringen, konnte er ihr doch mehr von der Paste geben. Dann würde sie in ein Delirium sinken, und der Schmerz würde Flügel bekommen.

Armand nickte seiner Tochter zu. Ambra hob den Rock ihrer Mutter an und suchte in den verborgenen Taschen des Unterkleides nach der Medizin. Als sie wieder aufsah, bemerkte sie, daß der Hund näher gerobbt war. Im Schein des Feuers sah man nun seinen Atem dampfen. Als das Mädchen mit dem Finger über die Paste strich und dann in Liberas Mund fuhr, um die Paste auf dem Zahnfleisch zu verreiben, zitterte ihre Hand aus Angst vor dem Tier. Nie zuvor hatte sie einen so großen Hund gesehen. Schwarz das Fell, ein Gebiß wie ein Wolf, in den Augen spiegelte sich der Widerschein der Flammen. Er sah aus, als wäre er der Hölle entkommen.

Libera legte sich zurück. Unter den Kopf schoben sie ihr das Bündel, in dem sie ein paar wenige Gegenstände mit sich führten. Ihr Körper wurde bald schwerer, die Klagelaute gingen in ein Säuseln über.

Wieder hob Ambra den Kopf, wieder war der Hund näher gerückt.

Armand hielt das Messer in der einen Hand, den brennenden Ast in der anderen. Er mußte handeln. Vielleicht sollte er mit dem Ast nach dem Köter werfen, vielleicht würde ihn das Feuer in die Flucht schlagen. Ambra aber war dem Hund am nächsten, und wenn er sich in blinder Wut auf sie stürzte, wäre sie verloren.

Während Armand noch über all das nachdachte, stand seine Tochter plötzlich auf. Sie bot sich dem Hund an. Sollte er sie töten! Vielleicht würde es ihrem Vater gelingen, der Bestie noch im Sprung das Messer ins Herz zu rammen. Sie hoffte darauf. Wenn nicht, dann wäre es wenigstens ein schnelles Ende.

Sie stand da wie ein Baum. Sie war bereit.

Doch der Hund sprang nicht. Er duckte sich, er winselte, er kroch noch ein Stück näher und leckte den Schnee vor Ambras Füßen.

Ganz langsam fiel sie auf die Knie, streckte dem Hund ihre zitternde Hand entgegen, legte ihre Finger auf seine Schnauze, und dann lachte sie. Ihr Lachen war leise und ein wenig irre, ging bald in Weinen über.

Armand zog das Messer zurück. Er starrte den Hund an. Tausend Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Daß das Vieh einem Menschen gehört haben mußte. Daß es nun offensichtlich herrenlos war und herumirrte. Daß es sich ihnen anschließen wollte und daß es sie beschützen konnte. Daß sie Fleisch hätten, wenn es ihm gelänge, den Hund zu töten, ja, auch daran dachte er. Doch der wesentliche Gedanke kam ihm erst im Traum, als er erschöpft, mit dem Rücken gegen einen Baum gelehnt, für einen kurzen Moment eingeschlafen war.

Ein Hund, so groß wie ein Kalb! Ein Hund, so stark wie ein Löwe! So ein Hund konnte eine Bahre ziehen!

In den frühen Morgenstunden mußte Armand neues Holz besorgen. In der Nähe lag nichts mehr, er mußte ein Stück den Hang hinaufgehen. Als er aufstand, hob der Hund die Lefzen und knurrte, doch als Ambra eine Hand auf seinen Kopf legte und leise auf ihn einredete, ließ er Armand gehen.

Mit einer Fackel in der Hand verschwand er, kam bald mit Ästen und Zweigen zurück, brach sie und warf sie ins Feuer. Die Flammen loderten höher. Dann erzählte er Ambra, wovon er geträumt und was er sich ausgedacht hatte, um Libera aus der Schlucht zu schaffen.

Über den Bäumen schimmerte ein silbriger Streifen Licht. Die Dämmerung setzte ein. Im Vertrauen auf die Wachsamkeit ihres neuen Gefährten hatten sie sogar ein wenig geschlafen. Nun machte sich Armand auf, nach Ästen und Zweigen zu suchen, die sich zu einer Bahre zusammenfügen ließen. Ambra riß den Rest ihres Unterrockes in schmale und breitere Streifen. Damit schnürten sie die Zweige zusammen. Am Ende lag eine Bahre mit einer Gabeldeichsel vor ihnen und ein Geschirr für den Hund, das sie an der Deichsel befestigt hatten.

Als sie mit allem fertig waren, hoben sie Libera auf die Bahre, und Armand schlüpfte mit dem Oberkörper durch die Deichsel. Das Geschirr für den Hund hing vor seiner Brust. Er zog, Ambra ging neben ihm her, der Hund trottete neben Ambra her.

Man hörte ihre Schritte im Schnee, das schleifende Geräusch der Bahre, ihr angestrengtes Keuchen und Liberas Stöhnen. Auch ihren Hunger hörte man im Gedärm. Doch sonst war es still, als ob es nur sie in diesem Wald gäbe.

Nach einer Weile zog Ambra die Bahre. Der Hund beobachtete jede ihrer Regungen. Lange hielt sie nicht durch, vielleicht vier- oder fünfhundert Schritte, dann fiel sie keuchend auf die Knie.

»Ich kann nicht mehr.«

Der Hund winselte. Er fuhr mit seiner Schnauze in den Schnee und leckte Ambras Hand. Sie stand auf, redete auf ihn ein. »Guter Hund! Du bist stark. Du mußt einfach nur ziehen.« Sie schob das Geschirr über seinen Kopf, so daß es fest auf seiner breiten Brust lag.

Armand hielt dabei das Messer in der Hand, legte den Finger an die Verriegelung. Als Ambra sein besorgtes Gesicht sah, lachte sie. »Er wird mir nichts tun. Niemals! Ganz sicher nicht.«

»Komm!« Sie ging einfach los. Der Hund folgte ihr. Als er von dem Gewicht, das ihm unvermutet gegen die Brust schlug, zurückgerissen wurde, jaulte er auf. Er sah Ambra nach und bellte. Sie kümmerte sich nicht um ihn, ging einfach weiter.

Wieder lief er los, wieder wurde er zurückgerissen, aber dann stemmte er sich mit aller Macht und ganzer Wut gegen das, was ihn am Weitergehen hinderte. Seine Pfoten sanken tiefer in den Schnee, er jaulte und kläffte. Auf einmal gab das Gewicht nach. Er zog, er zerrte, und so folgte er Ambra. Sie lachte. »Dich hat uns der Himmel geschickt!«

Die Sonne stand bereits hoch, als sie auf den Weg mit den Wagenfurchen stießen. Sie waren tief in den Boden gegraben. Erleichterung stand auf ihren Gesichtern. Wagenfurchen! Das bedeutete, daß Menschen in der Nähe wohnten. Sie folgten der Spur aus dem Wald, dann sahen sie in der Ferne einen Kirchturm und rauchende Schlote über schneebedeckten Dächern. Es konnte Marly oder ein anderer Ort sein. Egal, Hauptsache, sie waren der Höllenschlucht entkommen.

2.

Das Haus lag am Ortsrand, es war eine jämmerliche Bruchbude. Die Wohnstube war so niedrig, daß Armand stehend mit dem Kopf beinahe an die Decke stieß. Viel gab es nicht – eine Feuerstelle zum Kochen, über der ein Kessel hing, einen Tisch und eine Bank, und in der Ecke eine Bettstatt mit einem Strohsack. Neben der Stube befand sich eine kleine Kammer mit einer schäbigen Truhe und einem Kasten zum Aufbewahren von Trockenfleisch, Mehl, Bohnen und was man sonst noch so brauchte, um den Winter zu überstehen. Von der Stube wiesen ein Fenster und eine Tür nach vorne auf den Weg, eine Tür nach hinten auf den Hof. Auf dem Hof waren ein halb verfallener Stall, ein Bretterverschlag und eine Mistgrube. Hinter der Mistgrube ein Feld und drei Obstbäume, die aber so alt waren, daß sie wohl kaum noch tragen würden.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!