4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Windrose

- Sprache: Deutsch

Es giebt wenige Fragen in der Geschichte der Geographie, welche Gegenstand so lebhaft und so andauernd geführter Debatten gewesen sind, wie die nach der Wahrheit des herodoteischen Berichtes über die Umsegelung Afrikas, unternommen durch phönizische Schiffer auf den Befehl des ägyptischen Königs Nechos II. um's Jahr 600 v. Chr.; über zwei Jahrtausende sind gegenwärtig seit dem Beginn des Streites verflossen. Wenn es nicht leicht ist, zu einem abschliessenden Urtheile in dieser Sache zu gelangen, so liegt das einmal an der Kürze der Notiz bei Herodot, in zweiter Linie trägt aber der Umstand die Schuld, dass die wenige Zeilen umfassende Nachricht die einzige Quelle ist, aus der wir schöpfen können; alles, was das Alterthum und die spätere Zeit sonst von der kühnen Fahrt zu erzählen wissen, muss auf diesen Originalbericht zurückgeführt werden. Für den Forscher, der heutzutage der angedeuteten Frage näher tritt, wird die Schwierigkeit der Arbeit aber wesentlich erhöht durch die Fülle von Schriften, welche für und wider die Glaubwürdigkeit dieser Erzählung in dem langen Zeitraume von Herodots Tagen bis auf uns der Scharfsinn und die Gelehrsamkeit Berufener veröffentlicht haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 212

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Herausgeber

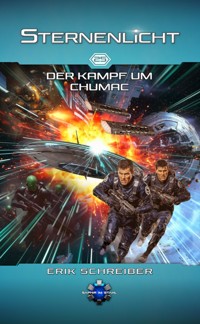

Erik Schreiber

Windrose 28

Dr. phil. Willi Müller

Die

Umsegelung Afrikas

durch phönizische Schiffer

ums Jahr 600 v. Chr. Geb.

Saphir im Stahl

Windrose 28

e-book 271

Dr. phil. Willi Müller - Die Umsegelung Afrikas durch phönizische Schiffer

Erscheinungstermin 01.12.2024

© Saphir im Stahl Verlag

Erik Schreiber

An der Laut 14

64404 Bickenbach

www.saphir-im-stahl.de

Titelbild: Archiv Andromeda

Lektorat Peter Heller

Vertrieb neobook

Herausgeber

Erik Schreiber

Windrose 28

Dr. phil. Willi Müller

Die

Umsegelung Afrikas

durch phönizische Schiffer

ums Jahr 600 v. Chr. Geb.

Saphir im Stahl

Inhaltsverzeichnis.

Vorwort des Herausgebers

Einleitung

Die Quelle

Die nennenswerthesten Zweifler

Die namhaftesten Vertheidiger

Die Glaubwürdigkeit Herodots

Die Zuverlässigkeit der muthmasslichen Gewährsmänner Herodots

Charakter der saïtischen Dynastie

Charakter Nechos

Nechos vermuthliche Ansichten über die Möglichkeit der Heimkehr seiner Sendlinge

Abschliessendes Urtheil über Necho

Andere Versuche der Umschiffung

Warum fuhren nicht Aegypter?

Seemännische Tüchtigkeit der Phönizier

Vermuthliche Ansichten über die Gestalt und südliche Erstreckung Afrikas ums Jahr 600 v. Chr.

Genauere Zeitbestimmung der Fahrt

Abfahrtsort der Expedition

Wo waren die ausgesandten Schiffer zu Hause?

Unternehmungslust des Alterthums auf dem Gebiete des Reisens

Antriebe zur Fahrt

Folgenlosigkeit der Fahrt

Zusammenstellung des Bisherigen und Uebergang zur Betrachtung der eigentlichen Fahrt

Winde

Meeresströmungen

Konstellation

Fehlen des Kompasses

Brandungen und Klippen

Grund für die Aussendung mehrerer Schiffe

Art der Fahrzeuge

Schnelligkeit der Schiffe des Alterthums

Leitung der Expedition

Welches Getreide haben die Phönizier gesäet und geerntet?

Die Rastorte der Phönizier

Was bedeutet Her. IV, 42 φθινόπωρον?

Genauere Vertheilung der Zeit auf die einzelnen Abschnitte der Reise

Länge des Aufenthalts an den Rastorten

Sind Störungen seitens der Eingeborenen bei Saat und Ernte anzunehmen?

Der Stand der Sonne

Schlussbetrachtung

Windrose

Vorwort des Herausgebers

Die Ausgaben der e-book-Reihe WINDROSE, sind Neuveröffentlichungen alter Texte. Sie wieder dem heutigen Leser zugänglich zu machen ist eine Herzensangelegenheit. Die Vergangenheit sollte auch mit Texten aus der Vergangenheit erfahrbar werden. Ziel ist es, die Vergangenheit lebendig zu halten und das Verständnis der damaligen Zeit kundzutun. Neben den damaligen Beschreibungen gilt es auch, die alte Schriftsprache zu dokumentieren.

Aus diesem Grund werden sich alte Texte, ob für die Reihe WINDROSE oder die Reihe HISTORISCHES DEUTSCHLAND, ungewöhnlich lesen lassen.

Einleitung.

Es giebt wenige Fragen in der Geschichte der Geographie, welche Gegenstand so lebhaft und so andauernd geführter Debatten gewesen sind, wie die nach der Wahrheit des herodoteischen Berichtes über die Umsegelung Afrikas, unternommen durch phönizische Schiffer auf den Befehl des ägyptischen Königs Nechos II. um’s Jahr 600 v. Chr.; über zwei Jahrtausende sind gegenwärtig seit dem Beginn des Streites verflossen. Wenn es nicht leicht ist, zu einem abschliessenden Urtheile in dieser Sache zu gelangen, so liegt das einmal an der Kürze der Notiz bei Herodot, in zweiter Linie trägt aber der Umstand die Schuld, dass die wenige Zeilen umfassende Nachricht die einzige Quelle ist, aus der wir schöpfen können; alles, was das Alterthum und die spätere Zeit sonst von der kühnen Fahrt zu erzählen wissen, muss auf diesen Originalbericht zurückgeführt werden. Für den Forscher, der heutzutage der angedeuteten Frage näher tritt, wird die Schwierigkeit der Arbeit aber wesentlich erhöht durch die Fülle von Schriften, welche für und wider die Glaubwürdigkeit dieser Erzählung in dem langen Zeitraume von Herodots Tagen bis auf uns der Scharfsinn und die Gelehrsamkeit Berufener veröffentlicht haben. Wer sich nicht in der leichtfertigen Weise, welche Vincent in seiner History of the commerce, navigation and discoveries of the Ancients in the Indian Ocean, Vol. II, p. 189 charakterisirt („Nothing is more easy than to affirm the accomplishment of these great attempts (die Umsegelungen Afrikas im Alterthum), where an author logs himself with neither circumstances or particulars“.), an die Erörterung der Frage macht, sondern unter sorgfältiger Erwägung aller Verhältnisse, die für eine richtige Beurtheilung in Betracht kommen können, und unter Benutzung des Besten aus der umfangreichen Litteratur zu dieser Ueberlieferung, dem erwächst eine zwar sehr interessante, aber nicht minder mühevolle Arbeit. Ich habe es mir angelegen sein lassen, den Anforderungen, die man an einen gewissenhaften Forscher stellt, nach Möglichkeit gerecht zu werden, und hoffe, mich keiner der Erörterungen, die zur Klarstellung der Sachlage dienen können, entzogen zu haben, auch darf ich mich der Hoffnung hingeben, dass von den zahlreichen Schriften über das in Frage stehende Problem, sowie von den grösseren Werken, welche dasselbe im Vorbeigehen berühren, mir nichts Wichtiges unbekannt geblieben ist. Je mehr ich mich freilich in das Studium der Sache vertiefte, desto klarer wurde mir, wie Recht Bobrik hat, wenn er sagt (Geographie des Herodot, Einl., p. VI): „Es liegt in der Natur der Sache, dass eine altgeographische Monographie nicht vollständig und abgeschlossen sein kann. Einestheils steht niemand alles zu Gebote, dessen er bedarf, anderntheils, wenn’s auch der Fall sein sollte, reicht ein Menschenleben gar nicht zur Benutzung des vorhandenen Materials aus. Alle Alten, viele Byzantiner, die neueren Reisebeschreibungen und sonst noch über den Gegenstand Erschienenes durchzulesen und durchzuarbeiten übersteigt bei weitem die Kräfte des Einzelnen.“ Diese Worte bitte ich besonders Diejenigen zu beherzigen, welche vielleicht berufen sein sollten, die vorliegende Arbeit vor ihr kritisches Forum zu ziehen.

Was nun das Resultat der Untersuchung betrifft, so gestehe ich gleich hier, dass ich im Gegensatze zu vielen andern Beurtheilern, die sich theils völlig ablehnend, theils zweifelnd verhalten, nicht den geringsten Grund finden kann dem herodoteischen Berichte die Glaubwürdigkeit abzusprechen, sondern mich rückhaltlos denen anschliesse, welche die Fahrt der Phönizier als historisches Faktum anerkennen. Die Aufgabe einer Untersuchung, wie die vorliegende ist, wird im wesentlichen sein festzustellen, ob die inneren Unwahrscheinlichkeiten der Ueberlieferung so gross sind oder die Beschwerlichkeiten der Fahrt derartige sein mussten, dass das Vertrauen zu einem im allgemeinen zuverlässigen Schriftsteller dadurch in’s Wanken gerathen kann, ob der Umstand, dass irgend welche sichtbaren Folgen dieser Expedition für die Entwicklung der Geographie oder der Geschichte sich nicht ergeben haben, im Stande ist die Glaubwürdigkeit unseres vereinzelt dastehenden Berichtes zu erschüttern, oder ob nicht vielmehr eine sorgfältige Betrachtung aller einschlägigen Verhältnisse zu dem Resultat führt, dass von einer Unmöglichkeit der Fahrt nicht die Rede sein kann, ja, dass dieselbe mindestens in hohem Grade wahrscheinlich wird. Glückt es, das letztere nachzuweisen, so haben wir keinen Grund mehr an der Nachricht eines so zuverlässigen Gewährsmannes wie Herodot zu zweifeln. Ich meinestheils glaube, dass man nicht kritikloser Schwärmer und blinder Alterthumsfanatiker zu sein braucht, um an die Umsegelung zu glauben; und man befindet sich dabei – Gott sei Dank! – in ganz guter Gesellschaft. Zu leugnen ist ja nicht, dass oft genug, und gerade im Alterthum, Berichte über Seefahrten theils in wunderbarer Weise ausgeschmückt, theils auch wohl ganz und gar erfunden sind, wie Bunbury (History of Ancient Geography. I, p. 296.) deren einige anführt; ob auch der unsere dazu gehört, wird eine eingehende Untersuchung lehren. Wir werden die von Herodot überlieferte Nachricht auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen an der Hand von Resultaten, welche sich aus einer gründlichen Erörterung der verschiedenen in Betracht kommenden Punkte ergeben, mögen diese die Charakteristik einzelner Personen und ganzer Völker ins Auge fassen, mögen sie geographische oder naturgeschichtliche Gebiete berühren oder endlich in Betrachtungen über die Leistungsfähigkeit der Matrosen des Alterthums, der Fahrzeuge jener Zeit und ähnliches übergehen. Für alle diese Fragen wird die Antwort sich zum Theil aus anderen Ueberlieferungen gewinnen lassen, zum Theil durch Kombination gefunden werden können, und, wie wir denken, bedarf es dazu nicht einer solchen, die in „die übergeschichtliche Region zeugnissloser Phantasieen und Ahnungen“ (cf. Berger: Geschichte der wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen. Erste Abtheilung: Die Geographie der Jonier, p. 40.) hineinragt.

Manches, was ich behaupte, wird bisher geäusserten Ansichten widersprechen. Wenn ich nun auch diesen letzteren nicht zustimmen kann, so fühle ich mich doch in aufrichtiger Anerkennung ihrer Verdienste den gelehrten Männern, welche sie veröffentlichten, zu grossem Danke verpflichtet für die Anregungen, die sie mir durch ihre Werke gegeben haben. Es ist nicht alles neu, was ich in meiner Abhandlung vorbringe; ich musste einige Hauptpunkte, die früher bereits festgestellt waren, wiederholen, um überzeugende Beweise in Händen zu haben; doch bleibt immer ein guter Theil übrig, den ich als mein geistiges Eigenthum in Anspruch nehmen kann. Durch gewissenhafte Forschung, getragen von Lust und Liebe zur Sache, ist es errungen, und so habe ich geglaubt, es nicht für mich behalten, sondern mit dem bereits früher Gewonnenen zu einem fest verbundenen Ganzen vereinigen und den Kreisen, die sich für derartige Fragen interessiren, zugänglich machen zu dürfen. Ueberzeugt bin ich, dass es an Angriffen, wenn sich die Kritik mit dieser Arbeit beschäftigen sollte, nicht fehlen wird; ich werde mich freuen, wenn sie mich über Irrthümer, denen ich mich hingegeben, in überzeugenderer Weise belehren, als es den Zweiflern an dem Berichte von der Umsegelung Afrikas bislang geglückt ist.

Die Quelle.

Herodot erzählt im 42. Kapitel des IV. Buches seines Geschichtswerkes Folgendes: „Es ist klar, dass Libyen vom Meere umflossen ist mit Ausnahme des Theiles, der an Asien grenzt, und dies hat Necho, der König von Aegypten, soweit wir wissen, zuerst bewiesen. Als dieser nämlich die Arbeiten an dem Kanale einstellen liess, der aus dem Nile in den arabischen Busen führen sollte, sandte er phönizische Männer zu Schiffe ab mit dem Befehl, auf der Heimreise durch die Säulen des Herakles zu fahren und so über das nördliche Meer nach Aegypten zurückzukehren. Die Phönizier segelten demgemäss aus dem rothen Meere ab und fuhren in das Südmeer. So oft die Saatzeit kam, landeten sie, bestellten das Feld, wo sie gerade in Libyen waren und warteten die Ernte ab. Wenn sie aber das Korn eingeheimst hatten, fuhren sie weiter, bogen nach Verlauf von zwei Jahren im dritten durch die Säulen des Herakles und gelangten nach Aegypten. Sie erzählten aber – was mir zwar nicht glaublich ist, vielleicht aber einem andern – dass sie bei ihrer Fahrt um Libyen die Sonne zur Rechten gehabt“ (Λιβύη μὲν γὰρ δηλοῖ ἑωυτὴν ἐοῦσα περίρρυτος, πλὴν ὅσον αὐτῆς πρὸς τὴν Ἀσίην οὐρίζει, Νεκῶ τοῦ Αἰγυπτίων βασιλέος πρώτου τῶν ἡμεῖς ἴδμεν καταδέξαντος, ὃς ἐπείτε τὴν διώρυχα ἐπαύσατο ὀρύσσων τὴν ἐκ τοῦ Νείλου διέχουσαν ἐς τὸν Ἀράβιον κόλπον, ἀπέπεμφε Φοίνικας ἄνδρας πλοίοισι, ἐντειλάμενος ἐς τὸ ὀπίσω δί Ἡρακλέων στηλέων διεκπλέειν, ἕως ἐς τὴν βορηίην θάλασσαν καὶ οὕτω ἐς Αἴγυπτον ἀπικνέεσθαι. ὁρμηθέντες ὧν οἱ Φοίνικες ἐκ τῆς Ἐρυθρῆς θαλάσσης ἔπλεον τὴν νοτίην θάλασσαν· ὅκως δὲ γίνοιτο φθινόπωρον, προσίσχοντες ἄν σπείρεσκον τὴν γῆν, ἵνα ἑκάστοτε τῆσ Λιβυής πλέοντες γινοίατο, καὶ μένεσκον τὸν ἄμητον· θερίσαντες δ ἂν τὸν σῖτον ἔπλεον, ὥστε δύο ἐτέων διεξελθόντων τρίτῳ ἔτεϊ κάμψαντες Ἡρακλέας στήλας ἀπίκοντο ἐσ Αἴγυπτον καὶ ἔλεγον ἐμοὶ μὲν οὐ πιστά, ἄλλῳ δὲ δή τεῳ, ὁς περιπλώοντες τὴν Λιβύην τὸν ἥλιον ἔσχον ἐς τὰ δεξιά.).

Die nennenswerthesten Zweifler.

Diese wenigen Zeilen sind es, an welche der gewaltige wissenschaftliche Streit anknüpft; die Zahl der Kämpfer, über die jede Partei verfügt, ist nicht gering, und hier, wie da finden sich Namen von gutem Klang. Auf der einen Seite, derjenigen der Zweifler, stehen zunächst einige Schriftsteller des Alterthums (Siehe darüber Wheeler: The Geography of Herodotus, p. 336, wo die ablehnenden Ansichten des Plato, Ephorus, Polybius, Strabo und Ptolemäus aufgeführt sind. Zu vergl. Bunbury: History of Ancient Geography, I, p. 290.); sicher ist nämlich, dass man seit dem vierten Jahrhundert v. Chr. an die Umsegelung Afrikas durch die Phönizier, sowie an die Thatsache, welche durch sie bewiesen werden sollte, die Halbinselgestalt Libyens, nicht allgemein geglaubt hat. Seit jener Zeit schon existiren also in der Beurtheilung unserer Frage zwei Parteien. Die alexandrinischen Gelehrten leugneten wunderbarerweise die Umschiffung (cf. Gosselin: Ueber die Kenntniss der Alten von der West- und Ostküste Afrikas und über die Umschiffung dieses Erdtheils (bei Bredow: Untersuchungen über einzelne Gegenstände der alten Geschichte, Geographie und Chronologie, II, p. 338).), ebenfalls Posidonius, wie uns Strabo erzählt, auch dieser letztere Schriftsteller selbst; wenigstens nimmt er einen Theil der afrikanischen Küste als noch unbefahren an. Dieser Zweifel Strabos an der Umsegelung Afrikas ist um so auffälliger, als er z. B. die Argonautenfahrt ohne Beanstandung als geschichtliche Wahrheit gelten lässt. Sein Zeugniss in betreff der phönizischen Reise wird aber verdächtig durch den Umstand, dass er an einer Stelle sagt, alle, die versucht hätten, vom rothen Meere oder von den Säulen des Herakles aus Libyen zu umsegeln, seien nicht um die Südspitze herumgekommen, während er doch gleich darauf Afrika im Süden für umschiffbar erklärt. Woher konnte Strabo denn das aber wissen? Es ist klar, dass dieser Widerspruch Misstrauen erwecken muss und seinen Zweifel an der Umsegelung ohne Gewicht erscheinen lässt. Von namhafteren neueren Schriftstellern erheben Bedenken gegen die Wahrheit der Erzählung Bunbury, der Verfasser des Artikels „Africa“ in „The Penny Cyclopaedia“ (Hier wird die Behauptung ausgesprochen, dass eine ursprünglich anders lautende Erzählung im Laufe der 150 Jahre, welche zwischen der ihr zu Grunde liegenden Thatsache und dem Aufenthalt Herodots in Aegypten verflossen wären, zu dieser Umsegelung umgestempelt worden sei. Die für die Unwahrscheinlichkeit der Umsegelung an dieser Stelle angeführten Gründe sollen weiter unten widerlegt werden.), Gosselin, Lelewel, welcher meint, dass genauere Betrachtung „zu kühnerem Zweifel an der Umschiffung ganz Afrikas, worüber so viel schriftstellerischer Fleiss sich vergebens angestrengt hat, geneigt macht“, Malte-Brun, der die Ansicht vertritt, dass die Fahrt überhaupt nicht stattgefunden habe oder höchstens eine entstellte Ueberlieferung sei, Vincent in seinem interessanten Werke und vor allen Dingen Vivien de St. Martin. Diesen schliessen sich an unsere Landsleute v. Bohlen, Bredow, Forbiger, sowie Mannert, der die Umschiffung „vielleicht wahrscheinlich“ nennt, dessen Scheingründe für die geäusserten Zweifel aber von Heffter gründlich widerlegt sind. Die hier angeführten Namen repräsentiren die gelehrten Zweifler jedoch durchaus nicht erschöpfend; sie nennen nur einige der bedeutendsten und lassen der Vervollständigung weiten Spielraum. Jedenfalls hat Wheeler Recht, wenn er die Ueberlieferung nennt: „a narrative, which was evidently believed by Herodotus and his contemporaries, but rejected by succeeding authors and doubted by many of the ablest geographers of modern times“.

Die namhaftesten Vertheidiger.

Diesen zahlreichen Ungläubigen steht nun aber eine nicht minder stattliche Schaar von Schriftstellern gegenüber, welche mit grösserer oder geringerer Ueberzeugung für die Glaubwürdigkeit des herodoteischen Berichtes eine Lanze eingelegt haben. Aus dem Alterthum ist uns zwar nur ein Zeugniss durch Herodot selbst übermittelt, und dies ist nicht ganz unanfechtbar – denn ob die Worte IV, 43: „μετὰ δὲ Καρχηδόνιοί εἰσι οί λέγοντες“ bedeuten sollen, dass die Karthager die vorausgegangene Erzählung von der Fahrt der Phönizier bestätigten, oder nicht vielmehr, sie hätten die Umschiffbarkeit Libyens selbst ausgekundet, ist fraglich –; die spätere Zeit stellt uns deren aber eine reiche Fülle zur Verfügung. Ich erwähne Dureau de la Malle, Grote, Maspéro, Quatremère, Rennel, Wheeler, der nach seiner eigenen Aussage in den meisten Punkten sich an Rennel anschliesst, ferner Bähr, Gesner, dessen Abhandlung persönlich einzusehen mir leider nicht gelungen ist, Heffter, die treffliche Arbeit Junkers, Knös, Sandberg, von dem wir eine sehr verdienstvolle Dissertation besitzen, Duncker, Heeren, Lieblein, A. v. Humboldt, Löwenberg, Paulitschke, Peschel, welcher freilich hinzusetzt: „Wenn wir uns auch einigen Zwang auferlegen müssen an solch hohe nautische Thaten zu glauben“, und – last, not least – Karl Ritter. Ich bemerke ausdrücklich, dass auch diese Reihe von Vertheidigern der Erzählung des Herodot keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit macht; der kurze Ueberblick zeigt uns aber schon, dass auch auf dieser Seite gewichtige Namen vertreten sind.

Die Glaubwürdigkeit Herodots.

Naturgemäss werden wir uns nun beim Lesen eines Berichtes, der Zweifel an seiner Zuverlässigkeit erwecken kann und von irgend einer Seite verdächtigt wird, zunächst die Frage nach dem Charakter des Berichterstatters vorlegen und zu ergründen suchen, ob er unbedingtes Vertrauen verdient oder etwa die Vermuthung berechtigt erscheinen könnte, er habe uns täuschen wollen oder sei selbst getäuscht worden. Bei der Erörterung der Frage nach der Glaubwürdigkeit Herodots betreten wir nun zwar eine recht oft begangene Strasse; dies darf uns aber nicht abschrecken, denn ohne sie zu passiren, kommen wir nicht ans Ziel. Dass im allgemeinen aus seinen Werken grosse Wahrheitsliebe spricht, ist nur von Wenigen geleugnet worden, und diese Wenigen gehören dem Alterthume an; auch die neuere Forschung hat ihn vor ihr Tribunal gezogen, aber von dem Verdachte absichtlicher Täuschung völlig freigesprochen. Schon seine kindliche Schreibweise erweckt Vertrauen. Zwar verwirft er ja auch das Seltsamste nicht als unmöglich, aber „nicht aus Leichtgläubigkeit, sondern weil seine Erfahrung ihm die Wirklichkeit der sonderbarsten Dinge gezeigt hat, welche er innerhalb der Grenzen der Heimath für unmöglich gehalten haben würde“. So findet sich in seinem Werke genug des Wunderbaren, ja des Fabelhaften, doch alles dieses ist nicht im Stande gewesen, in den gediegensten Forschern die Vermuthung wachzurufen, er habe seine Leser absichtlich täuschen wollen. Doch hat er das Schicksal vieler Reisenden getheilt, die von Dingen erzählten, welche der Mitwelt und zum Theil auch noch der Nachwelt als Wunder erschienen: Die ersten Zweifel an seiner Wahrheitsliebe sind das Signal gewesen, auf welches hin ein allgemeiner Angriff auf seine Zuverlässigkeit stattgefunden hat; wohl über keinen der alten Historiker ist mehr Zank und Streit gewesen, und erbittert ist oft die Fehde entbrannt. Das Resultat war, dass man seine Glaubwürdigkeit im Allgemeinen nicht mehr anzweifelt, wenn ja auch dies oder jenes mit Recht jetzt noch Widerspruch erfährt und immer erfahren wird. Eine Betrachtung im Einzelnen wird dies mildere Urtheil begründet erscheinen lassen, denn offen und ehrlich bekennt Herodot in vielen Fällen seine Unwissenheit und verschweigt nicht, wo er nur Vermuthungen bietet. Er erzählt nur das als sicher, was er genau zu wissen meint, und gesteht ein, wenn er ungenau über etwas unterrichtet ist; es liegt ihm gänzlich fern, in solchem Falle die Leser mit Märchen zu unterhalten. Auch wenn ihm das eine oder das andere als nicht ganz zuverlässig gemeldet wird, registrirt er diesen Umstand sorgfältig; ist er aber bei zwei Darstellungen einer und derselben Sache zweifelhaft, welche vorzuziehen sei, so prüft er sie entweder auf ihre Wahrhaftigkeit und trifft demnach seine Auswahl oder theilt beide mit, dem Leser anheimstellend, für welche er glaubt, sich entscheiden zu müssen. Vor allem aber macht Herodot stets als gewissenhafter Berichterstatter einen Unterschied zwischen dem, was er selbst gesehen und erlebt, und dem, was er nur von andern gehört hat. Dass er bei Ueberlieferung von Nachrichten ersterer Art wahrheitsgetreu verfahren ist, können wir in vielen Fällen noch jetzt beweisen; so sind seine Angaben über asiatische Verhältnisse, die vielfach Angriffe erfuhren, grossentheils durch nunmehr entzifferte Keilinschriften bestätigt worden, und derartige Beglaubigungen seiner historischen Treue sprechen naturgemäss auch für Zuverlässigkeit in vielen andern Dingen. Wohl erscheint ja Herodots Erzählung manchmal wunderbar und sagenhaft und schreitet scheinbar mehr in dem Gewande phantasiereicher Dichtung als in dem ernster Geschichtsschreibung einher, doch würde man unrecht thun, ihn deswegen der Uebermittlung absichtlich lügenhafter Berichte zu zeihen; pflegt er doch, wo ihm Zweifel an dem, was er aufzeichnet, kommen, gewissenhaft dem allzu vertrauensseligen Leser durch eine passend eingeflochtene Bemerkung eine Warnungstafel zu errichten. Ja, an manchen Stellen verhehlt er seinen eigenen Unglauben keineswegs, wenn er sich deshalb auch nicht für berechtigt hält, seiner Pflicht als Geschichtsschreiber durch Verschweigen untreu zu werden, wie II, 123, wo es heisst: „Diese Geschichte mag glauben, wer will; ich theile mit, was überliefert ist.“ Mit vollem Rechte haben ihm daher auf Grund solcher Erwägungen berufene Beurtheiler der Neuzeit, wie beispielsweise unter den Litterarhistorikern Otfried Müller, unter den Geographen – was hier doch besonders wichtig – Vivien de St. Martin, der sich zwar, wie oben erwähnt, der Umsegelung Afrikas gegenüber zweifelnd verhält, und viele andere das Zeugniss grosser Wahrheitsliebe nicht verweigert (Vivien de St. Martin, Histoire de la Géographie, p. 88 beurtheilt das Werk des Herodot im allgemeinen dahin: „Ce caractère de souveraine exactitude dans les faits de détail appartient à l’oeuvre tout entière d’Hérodote; il est marqué dans les descriptions géographiques aussi bien que dans les parties purement historiques.“ – C. O. Müller, Geschichte der griechischen Litteratur 3, I, p. 454: „Dass Herodot bei diesen Mittheilungen, wo er nicht das selbst Gesehene und Beobachtete beschreibt, mannigfachen Täuschungen ... ausgesetzt war, wer könnte dies leugnen?“, aber weiter unten: „Wie oft haben neuere Reisende, Naturforscher, Ethnographen Veranlassung gehabt, die Wahrheit und Genauigkeit von Beobachtungen und Erkundigungen zu bewundern, welche in scheinbar abenteuerlichen und seltsamen Erzählungen Herodots enthalten ist!“).

Können wir demnach fest überzeugt sein, dass Herodot uns nicht absichtlich täuscht, so wollen wir uns andrerseits nicht verhehlen, dass er ein recht schwacher Kritiker ist. Er prüft und kritisirt wohl, aber eigentlich kritisches Talent besitzt er nicht, und Stein charakterisirt ihn treffend mit folgenden Worten: „Jene unwandelbare Kritik, die in den Kern der Dinge dringt, unbekümmert, ob darüber die Form der Tradition zertrümmert wird, war seiner treuherzigen, schonenden Natur fremd.“ Dürfte uns die Ansicht gewisser Schriftsteller des Alterthums leiten, so würden wir freilich gezwungen sein, wie manches andere, so auch den Bericht über die phönizische Expedition mit starkem Misstrauen zu lesen; die Urtheile, welche seine mangelnde kritische Befähigung zumal bei zweien seiner Volksgenossen hervorgerufen hat, sind hart genug. Ich denke, indem ich dies schreibe, an Aristoteles und Plutarch; der erste hält ihn für einen Fabulisten, und der andere lässt an der ganzen Art seiner Berichterstattung kein gutes Haar. Auf alle Fälle ist also beim Lesen seines Werkes Vorsicht geboten, und wir werden ihm daher die Nachricht über die Expedition auf sein Wort trotz seiner anerkannten Wahrheitsliebe nicht ohne weiteres glauben dürfen, sondern alle in Betracht kommenden Verhältnisse einer sorgfältigen Prüfung unterwerfen müssen.

So würde es sich z. B. empfehlen, zunächst zu fragen, wie es denn hinsichtlich der Zuverlässigkeit der übrigen Nachrichten aussieht, welche Herodot über Aegypten mittheilt, und da werden wir bei kompetenten Beurtheilern die Ansicht vertreten finden, dass diese, trotz mannigfacher Irrthümer im einzelnen, im ganzen und grossen durch spätere Forschungen bestätigt sind, und zwar sowohl die geschichtlichen, wie die dem Gebiete der Landeskunde angehörigen, so dass der Geograph Vivien de St. Martin eben so recht hat, wenn er über das, was Herodot in Aegypten erfahren, in seiner Histoire de la géographie, p. 85, urtheilt: „ses informations, içi comme partout d’une remarquable exactitude ...“, wie der Aegyptolog Lieblein, wenn er in seinem oben zitirten Werke, p. 77, sagt: „Die neuere historische Kritik ist übrigens zu der Erkenntniss gekommen, dass Herodot nicht, wie man früher wähnte, ein Fabler sei, den man ungestraft vernachlässigen kann, sondern ein in all seiner Naivetät wahrhafter Erzähler, zu dem man Vertrauen haben muss.“ Vor den Urtheilen so gewichtiger Autoritäten wird nun aber auch der Vorwurf in sich zusammensinken, dass Herodot seine Leser unabsichtlich getäuscht, indem er, der Sprache des Nillandes vielleicht nur oberflächlich kundig, seine ägyptischen Gewährsmänner nicht ganz richtig verstanden habe. Wir dürfen nach den Aeusserungen der eben zitirten Gelehrten mit Fug und Recht annehmen, unser Schriftsteller sei im Stande gewesen, einer ihn sicherlich wegen ihrer scheinbaren Absurdität in hohem Grade interessirenden Nachricht, wie diese Mittheilung war, auf den Grund zu gehen. Wesentlich ist ihm bei dem Bestreben, nur Zuverlässiges zu berichten jedenfalls auch die Menschenkenntniss, welche er auf seinen weiten Fahrten erworben, zu statten gekommen; als er in Aegypten weilte, hatte er bereits Assyrien, Medien und Persien bereist. Der Verkehr mit den verschiedensten Volksstämmen und Individuen hatte sein geistiges Auge geschärft, so dass er ohne Mühe erkennt, wenn jemand ihm etwas aufbinden will und sich mit ihm nach dieser Richtung hin einen Scherz erlaubt. Vor Täuschungen, welche in einem derartigen Bestreben ihren Ursprung haben könnten, dürfen wir uns daher als gesichert betrachten und können ohne Bedenken behaupten, dass Herodot nicht nur geneigt, sondern auch befähigt war, die Wahrheit zu erkunden und zu übermitteln.

Persönlich hatte er jedenfalls keinen Grund, an der Wahrheit jener Erzählung zu zweifeln. Seine ägyptischen Nachrichten hat Herodot nach der landläufigen Annahme grösstentheils von den dortigen Priestern erhalten. Dass diese Vermuthung richtig ist, lässt sich aus mehreren Stellen seines Werkes mit einiger Sicherheit schliessen. Zu beweisen ist sie freilich nicht, und der Zweifel, den Junker in seiner Abhandlung äussert, kann nicht strikte widerlegt werden; es erscheint aber doch nicht gerade wunderbar, dass Herodot sich, um Auskunft über dies und das zu erhalten, an diejenigen Männer wandte, welche er mit Recht als die gründlichsten Kenner ihrer Heimath und der Geschichte ihres Volkes ansah, und dass er bei dieser Gelegenheit auch von der phönizischen Expedition hörte. Auf alle Fälle werden seine Gewährsmänner – ob nun, wie in erster Linie zu vermuthen, Priester oder nicht – Leute gewesen sein, denen er glaubte vertrauen zu dürfen, denn nicht an der Fahrt selbst zweifelt er, sondern die ihm unerklärliche Stellung der Sonne scheint ihm unglaublich.