Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

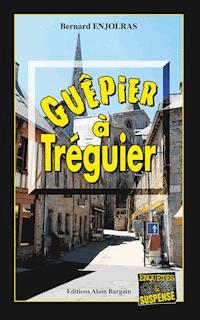

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Les enquêtes de Bernie Andrew

- Sprache: Französisch

Quand la justice ne peut rien, faites appel à un écrivain

Quand le corps de Gwendal Garic est retrouvé sauvagement assassiné à son domicile, les gendarmes se rendent aussitôt chez Ronan Laumay qui, la veille, complètement ivre, a juré qu’il aurait sa peau.

Les preuves accablantes, accumulées contre lui, ne laissent place à aucun doute quant à sa culpabilité. Mais sa mère refusant d’admettre l’évidence prend fait et cause pour son fils et réussi à persuader Bernie Andrew, célèbre auteur de romans policiers, de lui prêter main-forte.

Le détective amateur va donc se lancer sur la piste encore toute chaude, loin de se douter que, parfois, la vérité n’est pas forcément conforme à ce que l’on croit…

Bernard Enjolras nous entraine dans une enquête percutante et poignante avec le 7e tome des aventures d'un détective surprenant, Bernie Andrew !

EXTRAIT

Bernie repéra instantanément le café où la femme lui avait donné rendez-vous. C’était un simple bistrot de quartier, sans prétention, “à l’ancienne”, comme on en voit dans toutes les communes du pays.

La femme, il venait tout juste de la rencontrer et n’avait pas la moindre idée de ce qu’elle attendait de lui.

Il terminait une séance de dédicaces à Tréguier et commençait à ranger ses affaires, quand elle était venue le trouver.

Elle lui avait délivré, d’un ton comminatoire, une injonction abrupte qui n’admettait pas de refus.

— Monsieur Andrew, vous ne savez pas qui je suis, mais moi, je vous connais de réputation. Il faut que je vous parle en privé, sans tarder. C’est une affaire de vie ou de mort !

A PROPOS DE L’AUTEUR

Bernard Enjolras est né en 1952 à Lyon. Après une carrière professionnelle effectuée à France Télécom, il vit aujourd’hui à Trégastel, au cœur de la magnifique Côte de Granit rose. Pour son septième roman, l’auteur nous entraîne à Tréguier, l’ancienne cité épiscopale, capitale historique du Trégor, si chère à Renan.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 322

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

À Ève, Marianne et toutes les autres...

REMERCIEMENTS

À Marc Reveillère, Jean-Yves Le Fichous,et à toute l’équipe des Éditions Alain Bargain.

I

Bernie repéra instantanément le café où la femme lui avait donné rendez-vous. C’était un simple bistrot de quartier, sans prétention, “à l’ancienne”, comme on en voit dans toutes les communes du pays.

La femme, il venait tout juste de la rencontrer et n’avait pas la moindre idée de ce qu’elle attendait de lui.

Il terminait une séance de dédicaces à Tréguier et commençait à ranger ses affaires, quand elle était venue le trouver.

Elle lui avait délivré, d’un ton comminatoire, une injonction abrupte qui n’admettait pas de refus.

— Monsieur Andrew, vous ne savez pas qui je suis, mais moi, je vous connais de réputation. Il faut que je vous parle en privé, sans tarder. C’est une affaire de vie ou de mort !

L’écrivain traversa la rue et s’approcha lentement du débit de boissons. Il essaya de distinguer à travers les vitres si la personne qu’il devait rencontrer se trouvait bien là.

Il lui sembla l’apercevoir, assise seule à une table, au fond de la salle.

Il respira à plusieurs reprises, lentement, à pleins poumons, et appuya résolument sur le bec-de-cane.

Le léger tintement d’une clochette retentit quand il franchit le seuil de la porte. Le serveur qui, debout derrière son bar, essuyait consciencieusement des verres sortant du lave-vaisselle, le salua d’un air distrait. Il semblait plus intéressé par les mouvements de la rue et les jeunes filles qui passaient derrière ses fenêtres que par ses propres clients. Le café n’était pas bondé, quelques consommateurs, uniquement des hommes, se tenaient au bar, d’autres, des couples pour la plupart, occupaient les tables disposées dans la salle. Une atmosphère paisible et sereine baignait l’établissement.

La femme fit un signe discret de la main pour attirer l’attention du romancier.

Il profita des quelques secondes nécessaires pour arriver jusqu’à sa table, pour l’étudier avec soin.

Elle devait approcher la cinquantaine. Il avait déjà noté quand elle lui avait fixé ce rendez-vous, qu’elle était mince, menue et de petite taille. Vêtue simplement d’un jean délavé et d’un blouson en cuir noir, elle affichait un air décidé, presque farouche. Ses cheveux courts aux reflets auburn ne laissaient place à aucun filament gris ni à aucune racine claire. Son très léger maquillage, manifestement non destiné à mettre en valeur ses linéaments fins et réguliers, atténuait à peine l’état de tension et d’angoisse qui durcissait ses traits.

Bernie s’installa à sa table et commanda un demi. La femme demanda un second café.

Le garçon apporta rapidement les consommations. La femme touilla nerveusement la boisson dans sa tasse pour y faire fondre un morceau de sucre. Elle avait des mains de travailleuse, aux ongles courts et aux doigts épais et rougis.

— Je m’appelle Claire Laumay, dit-elle en relevant la tête. Vous avez certainement entendu ce nom de famille il n’y a pas longtemps ?

Le romancier n’eut pas beaucoup d’efforts à faire. Ce patronyme avait fait récemment les gros titres de tous les journaux, y compris des journaux télévisés nationaux. Il concernait un fait divers sordide, un déchaînement de violence ayant conduit à la mort d’un homme, sur fond d’alcool et de jalousie amoureuse. Ainsi donc, la femme assise en face de lui s’appelait Laumay, tout comme l’assassin présumé.

— Vous êtes sa mère ?

Elle baissa les yeux et serra fortement les poings, ce qui accentua encore la blancheur de ses articulations. Une grimace tordit son visage, mais elle parvint à articuler :

— Je suis sa mère et j’ai besoin de votre aide. Mon fils n’est pas coupable. Il n’a rien à voir dans cette histoire.

Elle lui jeta un regard qui n’était pas implorant mais résolu, agressif, un regard qui l’impressionna par sa détermination.

— Mais je ne suis pas policier, ni magistrat...

Elle l’interrompit vivement :

— Je sais tout ça, mais je suis aussi au courant que vous êtes intervenu dans le passé pour démontrer l’innocence d’une personne accusée à tort. Je ne vous demande rien de plus. J’ai de l’argent, je pourrai vous payer...

Le romancier balaya cet argument d’un geste de la main pour bien montrer que les considérations pécuniaires n’étaient vraiment pas ce qui lui importait. Il rétorqua :

— Mais, la police...

— Elle n’en a rien à faire la police. Tout accuse mon fils, les charges sont accablantes et plus personne ne peut rien pour lui. Il n’y a que vous qui puissiez m’aider.

L’écrivain soupira. Il se souvenait fort bien de l’affaire que madame Laumay venait de mentionner1 mais il avait, à l’époque, été entraîné malgré lui dans cette histoire. C’était son ami Jean-Jacques Bordier qui s’était laissé convaincre de jouer les détectives. Lui-même n’était intervenu que pour le tirer d’un mauvais pas.

Il n’eut pas le temps de prolonger sa réflexion. Déjà, son interlocutrice revenait à la charge :

— Monsieur Andrew, je vous en conjure... vous devez m’aider. Vous êtes mon dernier recours. Mon fils se morfond en prison alors qu’il n’a rien fait. J’ai frappé à toutes les portes imaginables. Personne n’a la capacité de faire la lumière sur cette affaire. Il n’y a que vous. Aidez-moi, je ferai tout ce qu’il me sera possible pour vous faciliter la tâche.

Bernie, très embarrassé, ne savait plus trop quelle contenance adopter. Le désarroi de cette femme qu’il sentait pourtant si forte le troublait énormément.

— Je vous en supplie, aidez-moi. Il n’y a que vous qui puissiez le faire...

Il hésita durant quelques secondes.

— Mais que croyez-vous que je puisse faire ?

Elle répondit avidement :

— Interroger tout le monde, trouver des choses que les enquêteurs n’ont pas vues..

— Mais je n’aurai aucun moyen de faire cela. Je n’ai aucun mandat, aucune habilitation. Pourquoi voudriez-vous que des gens dont je n’ai pas la moindre idée de l’identité et qui, par ailleurs, ne me connaissent pas, se confient à moi sur un sujet aussi sensible ?

Elle se redressa avec aplomb.

— Parce que moi, je les connais toutes, ces personnes. Parce que je leur demanderai de vous recevoir, parce que je vous ouvrirai toutes les portes, même celles de la gendarmerie. N’ayez aucune crainte à ce sujet, vous aurez toute liberté pour mener votre enquête comme vous l’entendrez.

Bernie ne répondit rien et se concentra sur le fond de son verre, l’air absent.

— Monsieur Andrew, reprit-elle, le forçant à lever le nez et à croiser son regard, écoutez ce que je vais vous dire, vous prendrez votre décision après.

Elle se pencha sur le côté et s’empara d’une chemise en plastique posée à ses côtés. Elle défit l’élastique et l’ouvrit devant elle. Elle en extirpa une coupure de presse qu’elle présenta au romancier pour qu’il puisse lire les gros titres : « Drame de la jalousie à Tréguier, un jeune homme assassiné sauvagement par son rival amoureux. »

Il n’eut pas l’opportunité de lire l’article en détail car elle le reposa rapidement et poursuivit :

— Le drame s’est déroulé il y a exactement deux semaines, le samedi 21 septembre. Les choses ont commencé ici même, dans ce café, sous les yeux de nombreux témoins, y compris du garçon qui est de service en ce moment.

Bernie jeta un regard machinal autour de lui.

Ce décor paisible avait donc été récemment la scène d’un drame terrible. Où cela s’était-il passé ? Devant le bar, au milieu de la salle ?

Il se retourna vers Claire Laumay. Elle reprit :

— Vous devez savoir que mon fils et Gwendal Garic étaient amis de toujours. Ils se connaissaient depuis tout gamins et ne s’étaient jamais quittés. Ronan, mon fils, est un garçon réservé, assez timide, alors que Gwendal était tout le contraire, beau parleur, très extraverti.

Elle s’interrompit pour ravaler un sanglot.

— Pour les filles, c’était pareil. Ronan a toujours eu du mal à se trouver une petite amie tandis que Gwendal enchaînait les conquêtes qu’il laissait tomber ensuite comme des Kleenex.

De toute évidence, ces rappels du passé étaient douloureux. Bernie écoutait sans faire un geste. Il ne manifestait aucune impatience quand son interlocutrice ne trouvait plus ses mots ou lorsque l’émotion devenue trop forte empêchait son expression.

Autour d’eux, l’atmosphère sereine offrait un contraste surréaliste avec la tragédie que la femme décrivait avec autant de douleur.

Elle poursuivit :

— Et puis, juste avant le drame, Ronan aurait appris que Gwendal flirtait avec sa copine. Mon Dieu ! Pauvre garçon, j’imagine ce qu’il a dû ressentir. Lui qui est si droit, si honnête. Il a dû se sentir trahi... par Marion, bien sûr... mais par Gwendal aussi... surtout par lui, son meilleur ami...

Elle étouffa un sanglot.

— D’après les témoins, il s’est saoulé, ce fameux samedi soir. Ici même, dans ce café. On dit qu’il était ivre mort et qu’il jurait qu’il allait faire la peau à Gwendal. Les patrons ont dû intervenir. Ils l’ont mis dehors. Il paraît qu’il tenait à peine debout. Mon pauvre garçon, lui qui ne buvait jamais... Il est certainement rentré chez lui comme il a pu. Il habite pas très loin d’ici, je vous montrerai... Et puis le lendemain...

Elle leva sur le romancier des yeux chargés de larmes mal contenues.

— Le lendemain, on a retrouvé Gwendal chez lui. Il baignait dans une mare de sang. Il avait été frappé à mort avec une statuette qui se trouvait dans son salon. Les gendarmes sont intervenus très rapidement. Ils se sont orientés très vite sur Ronan. Ils sont allés chez lui. Ce sont eux qui l’ont réveillé. Il avait du sang plein les mains et partout sur sa chemise. L’enquête a montré plus tard que c’était celui de Gwendal. Puis on a retrouvé les empreintes de mon fils sur la statuette. Un témoin a déclaré qu’il avait vu sa voiture à proximité, dans la nuit. Enfin, la totale... Lui affirme qu’il avait trop bu, qu’il ne se souvient de rien.

Elle secoua misérablement la tête.

— Il est en cellule à Rennes-Vezin. Son avocat m’a dit qu’il allait passer aux assises et qu’il resterait en prison jusque-là. Pourtant, il n’a rien fait, j’en suis sûre. Je connais mon fils. Il est incapable d’un tel acte. Aidez-moi. C’est une mère désemparée qui vous en conjure, monsieur Andrew. Mon fils est innocent. Je vous en supplie, ne me laissez pas tomber !

1. Voir Micmac à Ploumanac’h, même collection, même éditeur.

II

Hervé Huel semblait sortir d’une vieille photographie des années 1900. Avec ses cheveux courts et ses moustaches soigneusement taillées, il avait le look que l’on attribue habituellement aux pionniers des Brigades du Tigre ou aux anciens coureurs cyclistes qui firent les grandes heures des premiers Tours de France.

Quand Claire Laumay lui avait présenté Bernie, il avait pris un air étonné et avait presque sursauté comme s’il paraissait surpris qu’elle s’adresse à lui et le dérange tandis qu’il essuyait les verres derrière son bar.

— Hervé, avait-elle ajouté, monsieur Andrew dînera là ce soir. Tu pourras prévenir Alain et Martine qu’il sera leur pensionnaire pendant quelques jours. Ils sont prévenus, je leur en ai déjà parlé.

Sans rajouter un mot, elle entraîna le romancier à l’extérieur. Elle lui expliqua que le jeune barman était le neveu des patrons et qu’il serait bien traité chez eux car la cuisine y était de très bonne qualité.

Sans laisser à Bernie le temps de souffler, elle traversa à vive allure la place du Martray, passa devant la cathédrale, sans lui accorder le moindre regard, et s’engouffra en diagonale vers une rue étroite serrée entre deux rangées de maisons anciennes à colombages. L’écrivain qui ne connaissait pas très bien Tréguier, essaya de mémoriser leur itinéraire. Il nota qu’après avoir longé une petite place qui faisait office de parking, ils empruntaient la rue Ernest Renan et dépassaient rapidement la maison natale de l’écrivain.

Au bout de quelques mètres, la femme s’arrêta.

Après cette courte marche menée à un train rapide, elle paraissait essoufflée et semblait tout à coup avoir du mal à retrouver sa respiration. Elle tourna vers Bernie un visage fermé sur lequel il crut lire une grande émotion ou une très forte contrariété.

— C’est là, dit-elle, en montrant une petite maison à deux niveaux. C’est là qu’habitait Gwendal Garic. C’est là que tout s’est passé

Bernie scruta les lieux avec attention. La rue étroite offrait la possibilité de garer un véhicule, au moins pour un court séjour, juste en face de l’immeuble. La maison était entourée de toutes parts de bâtiments qui paraissaient habités.

Il y avait certainement eu des témoins, cette nuit-là, que les gendarmes n’avaient sans aucun doute pas manqué d’interroger.

— À quel niveau résidait la victime ?

— Au premier.

— Et au dessus ?

— C’est une femme seule, je crois. Je ne la connais pas. Elle ne doit pas être à Tréguier depuis très longtemps.

— J’imagine que les gendarmes ont mis les scellés sur la porte d’entrée. On peut entrer voir ? Il serait bien que j’aie accès à ce logement. Vous pensez pouvoir arranger ça ?

Ils traversèrent la rue mais trouvèrent la porte de l’allée fermée à clé.

Ils ne s’éternisèrent pas et rebroussèrent chemin en direction de la place du Martray. Ils la traversèrent rapidement et la femme prit résolument sur la gauche, dans une rue étroite qui hébergeait, en son début, plusieurs crêperies. Bernie vit sur la plaque qu’il s’agissait de la rue Saint-Yves. Au bout de quelques dizaines de mètres, Claire Laumay s’arrêta devant une maison à colombages qui avait été ravalée récemment.

— Nous y sommes, dit-elle. Suivez-moi.

Elle poussa une lourde porte et pénétra dans un couloir sombre, assez mal aéré, où des relents fétides agressèrent leurs narines. Elle trouva l’interrupteur et une lumière blafarde et pisseuse se répandit autour d’eux. Au bout du couloir, un escalier étroit, recouvert de tomettes, donnait accès aux étages.

Arrivés sur le palier du dernier niveau, Claire Laumay s’arrêta devant une porte. Elle fouilla dans son sac à main et s’empara d’un trousseau de clés. Elle ouvrit et invita Bernie à entrer.

— Nous sommes dans l’appartement de mon fils. En réalité, c’est mon mari et moi qui en sommes propriétaires, mais c’est Ronan qui l’occupe depuis qu’il a décidé de quitter la maison. Entrez, je vous en prie, faites le tour.

Le romancier s’exécuta tandis qu’elle ouvrait grand les fenêtres et poussait les volets. Le logement se composait de deux pièces, un salon et une chambre, assez petits mais refaits certainement assez récemment et très soigneusement meublés. Bernie suspecta dans cet aménagement intérieur la “patte” d’une femme.

— C’est vous qui l’avez aménagé, je présume ? Ça ne ressemble pas à l’appartement d’un jeune célibataire.

— Nous l’avons entièrement rénové, il y a un an. Vous serez bien ici. Le ménage vient d’être fait. Je viens d’allumer le chauffe-eau. Vous aurez de l’eau chaude demain matin.

La chaleur du dehors se faisait maintenant sentir. Il était rare qu’il fasse aussi doux en Bretagne, au début du mois d’octobre, mais cette année comptait au titre des exceptions météorologiques. L’été qui avait été anormalement ensoleillé se prolongeait bien au-delà de l’habituel.

La femme demanda à Bernie de patienter quelques instants au salon, le temps pour elle de préparer le lit pour lui. Cette opération dura quelques minutes à peine et elle le rejoignit très rapidement. Ils firent ensuite le tour du propriétaire. Elle lui expliqua également le fonctionnement des appareils ménagers, que ce soit le four électrique ou la plaque à induction, mais aussi celui du téléphone et de la télévision. Ces aspects logistiques ayant été réglés, ils revinrent s’installer au salon.

Claire s’installa dans un petit canapé, Bernie prit place dans le fauteuil qui se trouvait en face.

— Bien, je vous écoute, déclara-t-elle. Que voulez-vous savoir de plus ?

Le romancier qui s’était très difficilement laissé convaincre de passer un ou deux jours à Tréguier, avait très clairement exprimé qu’il avait de nombreuses questions à poser à l’issue du récit de Claire Laumay. Elle avait promis d’y répondre plus tard et le moment paraissait désormais venu.

Bernie s’avança sur le bord de son siège et posa ses deux coudes sur ses cuisses. Puis il croisa ses doigts et ramena ses deux mains sous son menton.

— Il faudrait tout d’abord que je puisse cerner la personnalité de votre fils un peu mieux. Pouvez-vous me parler de lui, me dire ce qu’il fait dans la vie, ce qu’il aime ? Vous m’avez déjà parlé de son caractère et je sais donc que c’est un garçon plutôt réservé.

— Tout à fait. C’est quelqu’un de très réservé. Pourtant, il est physiquement très beau garçon, grand, costaud... d’ailleurs...

Elle se leva brusquement et se précipita vers la chambre à coucher. Elle revint rapidement, tenant à la main une photographie dans un cadre, que l’écrivain n’avait pas vu en visitant l’appartement.

— Il me semblait bien qu’il avait cette photo. Il l’avait rangée dans la table de nuit.

Elle tendit le cliché à Bernie qui s’en saisit et l’observa avec attention.

Le jeune homme qui y figurait, Ronan Laumay à n’en pas douter, se trouvait entre deux personnes qui étaient manifestement ses parents. L’écrivain reconnut Claire et se douta que l’homme qu’il ne connaissait pas, ne pouvait être que son père.

— C’est votre fils et votre mari ? interrogea-t-il.

— Absolument. C’est mon mari et notre fils Ronan.

L’écrivain se focalisa sur ce dernier. Il émanait de lui une impression de force tranquille et de grande honnêteté. Derrière son regard clair, on devinait un caractère droit et franc. Qui aurait pu jamais miser un seul euro sur le fait que ce jeune homme serait un beau jour mis en examen pour un acte criminel d’une barbarie extrême ?

— De quand date cette photo ?

— Elle n’est pas très ancienne. Je dirais, un an ou peut-être deux. C’était avant l’accident de mon mari.

Bernie releva la tête.

— L’accident ?

— Mon mari a fait un AVC, il y a un peu moins d’un an. Il s’en est plus ou moins remis. On va dire qu’il fonctionne au ralenti.

Elle n’en dit pas plus.

Le romancier choisit de ne pas s’appesantir sur cet événement. Il aurait l’occasion d’y revenir si cela s’avérait utile pour son enquête.

— Et votre fils, que fait-il dans la vie ?

— Il travaille avec nous. Enfin, je devrais plutôt dire avec moi, depuis les ennuis de son père. Nous tenons une exploitation d’élevage intensif de volailles.

L’écrivain se rappela les mains de travailleuse de son interlocutrice. Des gens de la terre qui certainement gagnaient bien leur vie mais travaillaient dur, sans se plaindre.

— Vous travaillez tous les jours, j’imagine, y compris le samedi ?

Elle acquiesça de la tête.

— Votre fils est donc très occupé tous les jours ?

— Oui, et beaucoup plus depuis les soucis de santé de son père. Il s’est d’ailleurs investi dans l’entreprise. Je n’ai jamais eu le moindre problème avec lui. C’est un gars très sérieux et très travailleur.

Bernie écoutait attentivement en hochant la tête. Quand la femme s’arrêta de parler, il sourit gentiment et demanda :

— Que fait votre fils pendant son temps libre ?

— Il adore la mer. Il a une petite barque et dès qu’il a cinq minutes, il part en mer pour pêcher, poser des casiers ou tout simplement pour se promener.

Le romancier n’en était qu’au début de ses questions. Il s’apprêtait à continuer, mais la femme qui s’agitait nerveusement depuis quelques instants, le coupa sans ménagement.

Elle regarda sa montre.

— Pardonnez-moi de vous interrompre, dit-elle abruptement, mais je ne vais pas pouvoir m’attarder plus longtemps. Je ne peux pas me permettre de rester trop longtemps loin de chez moi et je dois rentrer à la maison. Mon mari a besoin de moi. De plus, les Cadiou servent de bonne heure et si vous voulez dîner...

Bernie n’utilisait plus de montre depuis des années. Le temps s’était écoulé sans qu’il ne s’en aperçoive.

— Quelle heure est-il donc ?

— Presque vingt heures et je suis déjà en retard. Allons-y, je vais vous raccompagner au bar et je vous appelle demain matin.

L’auteur de romans policiers se rappela soudainement que son ami Jean-Jacques Bordier l’attendait à Trégastel et qu’il avait oublié de le prévenir. C’était quand même la moindre des choses car il s’était rendu à Tréguier avec sa voiture...

Il lui passa un rapide coup de fil pour qu’il ne s’inquiète pas et pour se mettre d’accord sur la façon dont il lui rendrait son véhicule le lendemain.

Ils purent enfin quitter l’appartement et se hâtèrent dans l’étroit escalier. Ils arrivaient quasiment en bas lorsqu’ils croisèrent une femme d’une quarantaine d’années. Claire Laumay s’arrêta un instant pour faire les présentations.

— Colette Darval, monsieur Andrew.

Les deux nommés se saluèrent.

— Colette, excuse-moi, mais je suis très pressée. Monsieur Andrew va passer quelques jours dans l’appartement. Ne sois donc pas surprise qu’il y ait quelqu’un au-dessus de toi.

Colette Darval jeta sur Bernie un regard curieux. Elle se demandait manifestement ce que cet homme venait faire dans son immeuble.

La mère de Ronan ne lui accorda pas la possibilité d’engager la conversation. Elle s’avança rapidement en faisant signe à l’écrivain de la suivre.

Ils se retrouvèrent dans la rue. Il faisait encore jour. Elle s’emporta :

— Je ne supporte plus le regard des autres. Depuis cette affaire, je me sens comme une bête traquée. Les gens sont impitoyables. Même ceux que je considérais comme des amis.

Bernie ne répondit rien. Il comprenait son amertume, mais on ne peut jamais vraiment partager la douleur d’autrui.

Ils arrivèrent rapidement au café.

Claire Laumay poussa la porte et le petit carillon retentit. L’écrivain sur ses talons, elle pénétra dans l’établissement et se dirigea vers le bar.

Hervé, le serveur, était dans la salle. Un couple, plus âgé, se tenait derrière le comptoir.

L’homme, tout en rondeur, affichait, comme sa femme, une cinquantaine bien sonnée. Il portait une chemise à carreaux largement ouverte sur sa poitrine. Malgré son apparence bonhomme, son gros ventre et son crâne dégarni, son regard vif trahissait un dur en affaires, qui ne devait pas s’en laisser conter. Son épouse avait un physique passe-partout. Blonde décolorée, aux cheveux courts, elle semblait, derrière son bar, à l’aise comme un poisson dans l’eau.

Elle se précipita pour embrasser Claire.

— Alors, tu as trouvé celui que tu cherchais ? D’après Hervé, il sera en pension ici, c’est bien ça ?

Claire hocha la tête. Elle se tourna vers Bernie.

— Venez, je vais vous présenter. Après, je m’en irai, je suis déjà très en retard.

III

C’était un samedi soir et le café était très animé. Beaucoup de monde au bar, des gens qui s’interpellaient, des voix sonores, des rires bruyants, des verres qui s’entrechoquaient...

Bernie était l’un des rares consommateurs à être sagement assis à une table, un couvert installé devant lui, dans un coin de la salle. Il ne savait pas ce que serait son menu mais il se souvenait que Claire Laumay lui avait affirmé qu’ici, la nourriture était de bonne qualité.

Le patron en personne lui apporta son entrée. Une assiette de charcuterie. Il posa le plat devant l’écrivain en soufflant.

— Je vous apporte du pain tout de suite, annonçat-il, et à boire aussi.

Il fit un aller-retour rapide au bar et revint en tenant à la main une bouteille de vin, deux verres et une corbeille de pain.

En ahanant, il tira une chaise vers lui et s’installa sans cérémonie en face de Bernie. Il remplit les deux verres qu’il venait d’apporter.

— Goûtez-moi ça ! Vous m’en direz des nouvelles...

Il porta son verre à ses lèvres et apprécia le breuvage en faisant claquer sa langue contre son palais.

— Pas dégueu, hein ? C’est un petit beaujolais que je me fais livrer directement de chez le producteur. On va dire que c’est un peu la cuvée du patron.

Il rit de bon cœur et, d’une seule lampée, liquida son verre. Il se resservit dans la foulée une autre rasade, fronça les sourcils avec application et plongea son regard dans celui de Bernie.

— Mangez, mangez, ne vous dérangez pas pour moi.

Il joignit ses deux mains sur son ventre rebondi. Le romancier entendait sa respiration difficile, presque haletante. Il attaqua son plat de charcuterie.

— Terrine de lapin, annonça Alain Cadiou. C’est du fait maison. C’est pas du bio, mais c’est tout comme. Rien que des produits d’ici.

Il s’essuya les lèvres du revers de la main. Bernie ne disait rien. Il dégustait son entrée. C’est vrai que le pâté était excellent. En face de lui, l’homme hésitait. Au bout d’un moment, il se risqua :

— Nous savons pourquoi vous êtes ici. Claire nous en a touché deux mots ce matin, avant d’aller vous trouver. Alors, comme ça, vous croyez vraiment que son fils est innocent ?

Bernie lui lança un regard acéré.

— Moi, je n’en sais rien du tout. Je débarque à peine. C’est vous qui allez me le dire...

— Moi !

L’homme sursauta.

— Moi ! Mais j’en sais rien, moi ! Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Faut aller voir les gendarmes. C’est eux qui l’ont arrêté.

L’écrivain ne se laissa pas démonter par la vivacité de la réaction de son vis-à-vis. Il avait volontairement provoqué le bonhomme, comme ça pour voir.

— Vous étiez bien là, le soir où il s’est saoulé ?

— Ah, dame oui ! Pour sûr que j’étais là.

— Et alors ! Que s’est-il passé ? J’ai cru comprendre que c’est ici que Ronan avait menacé de mort Gwendal Garic.

Le patron se tourna à demi et montra la salle de la main.

— Ouais, c’est là. Exactement là. Il était rond comme une queue de pelle. Il gueulait que c’était un salaud et qu’il allait lui faire la peau.

— Vous savez pourquoi il s’était mis dans cet état ?

— Il semblerait, d’après ce qu’on a dit, que le Gwendal ait fricoté avec sa copine. Enfin, c’est ce que j’ai entendu en tout cas.

Bernie le regarda au plus profond des yeux.

— Et vous pensez que ce garçon a pu commettre un crime pour ça ? Vous le connaissez bien, vous connaissez sa famille... Vous croyez vraiment qu’il était capable de faire ça ?

Le bistrotier haussa les épaules d’un air désabusé.

— Qu’est-ce que j’en sais, moi ? Aujourd’hui, plus personne ne respecte rien. Ce sont les voyous qui font la loi. À peine arrêtés, ils sont déjà dehors et c’est la police qui doit s’excuser. Alors, vous savez, je dirais que tout le monde est capable de tout et de n’importe quoi.

Le romancier fronça les sourcils d’un air excédé.

— Mais enfin, tout de même ! Là, c’est un crime ! Plutôt violent, semble-t-il. Il était comment ce garçon, avant ?

— Ronan ?

— Oui, Ronan.

— C’était un brave gars, gentil, poli, bien élevé. Un mec qui bossait dur... Un garçon sérieux, quoi !

— Et vous pensez sérieusement que ce gars-là ait pu tuer son meilleur copain ?

Alain Cadiou haussa de nouveau les épaules sans dire un mot. Son geste était assez éloquent pour que Bernie n’ait pas besoin de répéter sa question. Il passa à un autre sujet.

— Vous le voyiez souvent, Ronan ?

— Oh, il passait de temps en temps. Il venait parfois dîner le soir.

— Seul ?

— Seul ou avec Gwendal. On les connaissait bien tous les deux, depuis longtemps. On connaît bien aussi leurs parents à tous les deux.

— Il buvait ?

— Lequel, Ronan ou Gwendal ?

— Peu importe lequel, les deux.

— Gwendal, un peu de temps en temps. Ronan jamais. Même en mangeant.

Bernie réfléchissait à sa prochaine question quand le tintement d’une clochette se fit entendre.

— Ah, ça doit être pour vous, dit le patron du bar. On vous a préparé quelque chose que vous ne devez pas manger tous les jours. Vous m’en direz des nouvelles. Vous permettez que je vous débarrasse ?

Sans attendre la réponse de son convive, il s’empara de son assiette et se dirigea lourdement vers le fond de la salle. Il ouvrit une porte battante d’un coup de pied expert et disparut de la vue de l’écrivain.

L’ambiance était encore montée d’un ton dans le café. Des jeunes commandaient bruyamment des tournées à répétition. Il semblait qu’ils se dépêchaient de boire pour être suffisamment alcoolisés afin de passer ce qui devait leur sembler être une bonne soirée.

Alain Cadiou sortit de la cuisine, une nouvelle assiette à la main. Bernie qui ne le quittait pas des yeux, le vit remettre le plat à son barman et lui faire signe d’aller servir.

Hervé quitta prestement son bar et s’avança vers Bernie. Il déposa très délicatement l’assiette sur la table, prévint qu’elle était très chaude et annonça :

— Des ormeaux poêlés. Une spécialité de la maison.

L’écrivain remercia et le serveur battit en retraite après une légère inclinaison du buste.

Les ormeaux s’avérèrent succulents. C’était un mets que le romancier n’avait dégusté que très rarement et qu’il apprécia en connaisseur.

Le patron du bar le laissa dîner en paix. Ce n’est que lorsqu’il vit que le romancier avait nettoyé son assiette, qu’il s’approcha à nouveau.

— Alors, qu’est-ce que vous en avez pensé ?

— Vraiment très, très bon ! Vous féliciterez le cuisinier. Je me suis vraiment régalé.

— Vous prendrez bien un petit dessert ou un petit café ?

Bernie commanda une île flottante et annonça qu’il irait prendre son café au bar.

L’ambiance était retombée d’un seul coup dans le bistrot et le brouhaha qui prévalait avait cédé la place à une atmosphère plus feutrée. Les groupes de jeunes gens s’étaient égaillés comme des moineaux. Vers quels horizons ? Bernie se posa la question. Il était certainement trop tôt pour aller en boîte...

Le romancier, repu, s’était déplacé jusqu’au bar.

Quand le serveur posa une tasse de café devant lui, il l’interpella :

— Dites-moi, Hervé, vous le connaissiez bien, vous, Ronan ?

Le jeune homme parut surpris que l’écrivain s’adresse ainsi à lui. Il eut un léger mouvement de menton, comme s’il demandait, par ce geste interrogatif, confirmation qu’il était bien la personne questionnée.

Voyant que c’était bien lui que Bernie regardait, il leva les yeux au ciel en secouant la tête.

— Ronan ? Oui, bien sûr que je le connaissais. Pourquoi ?

— Vous étiez de service, le soir où il s’est saoulé ?

— Oui, j’étais là. Pourquoi ?

— Vous voulez bien me dire comment ça s’est passé ?

Le jeune homme parut réfléchir. Il ferma les yeux un instant comme s’il se remémorait les événements qui s’étaient déroulés ici même, deux semaines auparavant. Il jeta un rapide coup d’œil à ses patrons qui se trouvaient près de lui et se lança :

— Il est passé très tôt en fin d’après-midi. Il était très excité. Je m’en souviens très bien, il m’a commandé un double whisky. Il grommelait dans sa barbe. Il disait « Le salaud ! Le pourri ! », des trucs comme ça. Il a pris plusieurs verres. Ça m’a étonné car c’était un mec qui ne buvait jamais. Au bout d’un moment, à force de boire, il s’est trouvé complètement ivre. Il râlait de plus en plus fort. J’étais embêté parce que les mecs bourrés c’est jamais bon pour la clientèle...

Bernie l’interrompit :

— Vous n’avez pas essayé de savoir après qui il en avait ?

— Je n’ai pas eu à chercher. C’était assez clair. Il en avait après Gwendal.

— Il a cité son prénom ?

— Bien sûr ! Plusieurs fois.

Bernie se tourna vers les propriétaires du bar.

— Et vous étiez là aussi, si j’ai bien compris...

Colette Cadiou précisa :

— Pas au début. Hervé était tout seul, mais quand nous sommes arrivés un peu plus tard, il était encore là à faire du scandale.

Bernie se retourna vers le barman.

— Il vous a expliqué pourquoi il était dans cet état ?

L’autre haussa les épaules.

— Sa copine, sa petite copine ! Il disait que Gwendal était en train de la lui piquer.

— Vous êtes sûr d’avoir bien compris ?

— Ah ça, j’en suis sûr. Il me l’a dit plutôt deux fois qu’une...

La patronne se crut obligée de faire un commentaire à l’appui des paroles de son neveu d’employé.

— Vous comprenez, Monsieur, le pauvre Ronan était assez timide. Pour lui, une petite amie c’était important. On l’avait pas vu aussi souvent que ça avec une fille.

— Et vous la connaissez, cette petite amie ?

Les deux patrons secouèrent négativement la tête et se tournèrent vers leur serveur, désignant de fait la personne à qui il fallait poser la question.

Bernie s’adressa donc à ce dernier :

— Et vous ?

Hervé posa sur le rebord de son évier le verre archi-sec qu’il essuyait machinalement depuis un bon moment.

— Je sais qui c’est, mais je ne peux pas dire que je la connais vraiment.

— Et alors ?

— Et alors, je dirais que c’est une fille sympa. Pas forcément une de celles sur laquelle on se retourne dans la rue, mais une fille qui allait bien avec Ronan.

Un sourire un peu triste apparut sur le visage du romancier.

— C’est quoi une fille qui allait bien avec Ronan ? Vous voulez dire qu’elle n’est pas très jolie ?

L’autre s’offusqua :

— Non, c’est pas ça ! Je veux dire une fille sérieuse, vous comprenez. Une qui ne cherche pas seulement une partie de jambes en l’air.

Il chercha du regard un appui auprès de ses employeurs.

— Ben oui, glissa Alain, une fille sérieuse, quoi ! Ça existe encore vous savez !

Bernie se mit à rire.

— Mais je n’en doute pas ! s’écria-t-il.

Il porta sa tasse de café à ses lèvres, sans quitter des yeux ses interlocuteurs. Il sirota lentement plusieurs petites gorgées et revint à la charge :

— À votre avis, qu’est-ce qu’un garçon comme Gwendal Garic, coureur de jupons invétéré, si j’ai bien compris, pouvait trouver à une fille comme ça, comme vous dites ?

Cette question suscita en premier lieu une série de haussements d’épaules. Puis, après un temps de réflexion, une réponse plus complète.

— Vous savez, fit remarquer Hervé, un dragueur comme Gwendal, ce qui l’intéresse, c’est la conquête, la séduction. Je crois même que pour les play-boys comme lui, il y a plus de satisfaction à emballer une nana qui n’est pas facile. C’est un peu comme un chasseur. Si on lui jette un perdreau dans les pattes, où est le plaisir ?

Bernie goûta avec amertume le sel de cette comparaison. Un chasseur et sa proie. Rien que ça ! Mais il ne fallait pas se laisser distraire. Le romancier fit un rapide bilan de ce qu’il avait récolté au cours de la soirée et conclut que sa moisson avait été plutôt maigre. Il n’avait pas appris grand-chose de plus que ce que lui avait déjà raconté la mère de l’assassin présumé. Il n’avait pas dû poser les bonnes questions.

Mécontent de lui, il essaya de rassembler ses esprits pour ne pas finir cette séquence sans un début de quelque chose. Il se tritura les méninges dans un effort intense de réflexion qu’il masqua tant bien que mal en faisant semblant de déguster son café.

De toute façon, il n’y avait rien de dramatique puisqu’il pourrait toujours poser demain, ou au cours des prochains jours, les questions qui ne lui étaient pas venues à l’esprit ce soir-là. Cette pensée le rassura et, presque instantanément, une interrogation lui traversa la tête.

— À propos, demanda-t-il à la cantonade, vous m’avez bien dit que Ronan faisait du scandale dans la salle ?

Les trois personnes en face de lui acquiescèrent d’un commun accord. Bernie avait souvent été témoin des réactions irraisonnées de personnes sous l’emprise de la boisson. Il demanda :

— Il a accepté facilement de quitter le bar ou bien il a fallu l’aider un peu ?

C’est le patron qui répondit :

— Pensez-vous, il a fallu le mettre dehors.

Puis il tenta d’atténuer ses dires :

— Enfin, le mettre dehors, je veux dire le décider à partir.

— Comment avez-vous fait ?

— Hervé et moi l’avons pris chacun sous un bras et raccompagné jusqu’au coin de la rue.

L’écrivain hocha la tête calmement à plusieurs reprises.

— Pour conclure, vous diriez quoi ? avança-t-il. Vous pensez qu’il est coupable ou pas ?

Il n’eut, en guise de réponse, que des moues gênées.

— Je vois, dit-il. Bon, eh bien, je crois que je vais prendre congé. Je vous verrai sans doute demain.

Il demanda combien il devait pour le repas. On l’assura de ne pas se soucier de ça. Il remercia la compagnie et se dirigea vers la porte. La clochette tinta quand il sortit du bistrot.

La température était étonnamment douce quand il se retrouva dehors. Des pensées contradictoires se bousculaient dans sa tête. Un garçon aussi sérieux pouvait-il être un meurtrier, même en état d’ivresse ? Cela paraissait à peine croyable. Pourtant, tout le monde apparemment trouvait cela vraisemblable.

Sans qu’il l’ait sollicité, un souvenir s’imposa à lui. Les images se dessinaient avec clarté devant ses yeux. Il s’agissait d’un vieux film avec Jean Gabin et Bourvil. La traversée de Paris en était peut-être le titre. Bourvil injuriait des tenanciers de bistrot qu’il ne jugeait pas très courageux, en les traitant « d’affreux ».

Cette évocation amena un sourire à ses lèvres. Il se tourna vers les vitrines du bar qu’il venait de quitter et grommela entre ses dents :

— Affreux !

Puis, satisfait, il traversa la place du Martray en direction de la rue Ernest Renan.

IV

Quelques rares promeneurs déambulaient autour de la cathédrale, des touristes en mal de clichés insolites sans doute. Ils tenaient leur appareil en main prêts à mitrailler, comme des chasseurs aux aguets dans un safari exotique.

Bernie croisa ces visiteurs du soir sans y prêter vraiment attention.

La nuit était désormais complètement tombée et il ne put s’empêcher de songer que, vraiment, c’était beau une cathédrale la nuit !

Mais ce qui lui importait à cette heure, c’était de voir la maison du crime. La voir le soir, quand le voisinage est présent, quand la vie vespérale n’a pas encore succombé à la torpeur de l’engourdissement et du sommeil.

Il parvint rapidement à destination.

L’appartement au-dessus de chez Gwendal Garic était éclairé. Il songea que, peut-être, tout comme aujourd’hui, sa voisine se trouvait chez elle, le soir du crime. Par acquit de conscience, il gagna la porte d’entrée du petit immeuble et tenta de l’ouvrir. Elle était fermée à clé.

Il regarda autour de lui. Plusieurs des logements de la rue étaient occupés. Des lumières brillaient derrière les carreaux. Des bruits de télévisions lui parvenaient de tous les côtés, à peine assourdis par des fenêtres entrouvertes, l’enveloppant de sonorités disparates, résultats surréalistes de mélanges de différents programmes.

Quelques voitures stationnaient sur les places de parking peintes sur le bord de la chaussée. Ces véhicules allaient-ils rester là toute la nuit ? Que resterait-il pour se garer, à un malheureux assassin motorisé arrivant à la fatidique heure du crime ?