Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie konnte ein bekannter Krimiautor wie Bernie Andrew die fragwürdige Einladung des renommierten Chirurgen Georges Brauman überhaupt annehmen? Bernie und andere Gäste wurden für ein Wochenende auf Braumans kleine Privatinsel an der spektakulären Côte de Granit Rose im bretonischen Département Côtes-d’Armor eingeladen. Trotz der mehr als schlechten Wetterlage und einer Sturmankündigung wurde die Zusammenkunft aufrechterhalten und die Insel in der Nacht unweigerlich vom Festland abgeschnitten.

In einer zunehmend bedrückenden Atmosphäre kommt es zu einer unerwarteten Kette dramatischer Vorfälle. Der Hausherr selbst entpuppt sich als verhasste, skrupellose Persönlichkeit.

Der oder die Täter haben aufgrund der Anwesenheit des „Krimispezialisten“ Bernie Andrew auf der Insel kein leichtes Spiel. Doch genau dadurch ist Bernie selbst in den Fall verwickelt... Wird er in der Lage sein, den infernalisch verworrenen Fall zu entwirren?

ÜBER DEN AUTOR

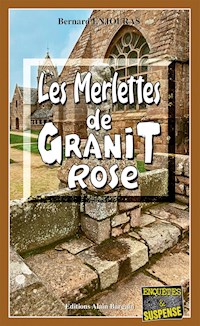

Bernard Enjolras wurde 1952 in Lyon geboren. Nach einer beruflichen Laufbahn bei France Télécom lebt er heute in Trégastel, einem Ort im Herzen der nordbretonischen Côte de Granit Rose. Diese bizarr anmutende Umgebung, eine echte Touristenattraktion, dient als Schauplatz für die ersten Ermittlungen seiner Romanfigur: Krimiautor Bernie Andrew.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 255

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Buchcover

Page de titre

Für meine Eltern

Bernard Enjolras ist der Autor von 15 Kriminalromanen in französischer Sprache.

Originaltitel: Îlot mortel à Trégastel

Der vorliegende Roman dient einzig dem Zweck der Unterhaltung. Sämtliche Ereignisse, sowie die Aussagen, Gefühle und das Verhalten der Protagonisten sind frei erfunden. Sie stehen in keinerlei Bezug zur Realität und wurden lediglich für die Romanhandlung erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen oder real existierenden Ereignissen wäre reiner Zufall.

I

Durch das halb geöffnete Fenster kann ich verfolgen, wie der blaue Himmel sich langsam mit schweren, dunklen Wolken füllt und sich nach und nach bedrohlich verdunkelt. Der pfeifende Wind nimmt mit beängstigender Geschwindigkeit zu. Von den wütenden Naturelementen hart bedrängt, biegen und krümmen sich selbst die Bäume. Ihre Blätter schimmern abwechselnd in einem glänzenden Dunkelgrün und dann wieder in einem traurig matten Graugrün. Eiskalte Windböen erfassen die Landschaft, am Meer breiten sich endlos lange Wellen aus und verleihen der Umgebung einen Hauch von Trostlosigkeit… einen Hauch von Weltuntergangsstimmung.

Ein Sturm braut sich zusammen.

Ein seltsames Gefühl befällt mich… Etwa so, als würde einen der herannahende Winter überraschen, obwohl man genau weiß, dass der Sommer schon längst vergangen ist und der Herbst sich dem Ende zuneigt. Etwas geht zu Ende, eine Epoche schwindet dahin… Man spürt, dass man sich auf schwierige Zeiten einstellen muss: Kälte, Nebel, Wind… Kaum hat die Dunkelheit das Tageslicht abgelöst, ist es unmöglich, der nächtlichen Kälte zu entkommen.

Die Menschen draußen schlagen instinktiv ihre Kragen hoch, als müssten sie sich zusammenreißen und all ihre Kraft aufbringen, um der plötzlichen Kälte zu trotzen. Sogar in unseren Räumen scheint sich auf einmal ein unsichtbarer Nebel auszubreiten.

Mit dem aufkommenden Sturm überkommt mich ein ungutes Gefühl. Alle meine Sinne reagieren mit einer alarmierten Aufmerksamkeit, als wären sie gleichgeschaltet. Mit Haut, Haaren und Körper verspüre ich ein zwiespältiges Gefühl, ein seltsames Gemisch aus Unbehagen und Wohlbefinden. Ich kenne dieses beklemmende Gefühl: Es erfasst mich, wenn rücksichtslos die Nacht hereinbricht und ich noch unterwegs bin. Gleich bin ich zu Hause, denke ich mir dann, denn von einem Moment auf den anderen umgibt mich eine behagliche Wärme und ich bin in Sicherheit.

Der plötzliche Wetterumschwung weckt Erinnerungen… Er erinnert mich an die Zeit vor ein paar Monaten: Ich war weg von Zuhause, weg von meiner Familie und von meinen Freunden. Der Winter war gerade am Ausklingen. Genauer gesagt, es war Frühlingsanfang: Ich durchlebte eine Reihe von unvorstellbaren, sogar unglaublichen, außergewöhnlichen Ereignissen, die innerhalb von nur wenigen Tagen mein Leben komplett auf den Kopf stellten.

Doch zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Charles Duquesne, ich bin siebenundzwanzig Jahre alt und eher das, was man gutaussehend nennen würde. Einen Meter fünfundachtzig groß, dunkle Haare, helle Augen. Meine schlanke Figur und mein eher elegantes Aussehen verdanke ich einer regelmäßigen sportlichen Betätigung von klein auf. Ich muss sagen, in meinem bisherigen Leben habe ich mehr Zeit mit meinem Lieblingssport, Tennis, und dem Ausgehen mit Freunden verbracht als mit meinem Studium. Trotzdem habe ich meinen Abschluss als Chemieingenieur erfolgreich absolviert, auch wenn ich etwas länger dafür gebraucht habe als andere junge Leute in meinem Alter. Um ehrlich zu sein, ich hatte kein wirkliches Interesse an der Chemie. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen und wollte ihr mit dem Abschlussdiplom eine Freude machen.

Neben Tennis, wo ich als sehr guter Amateur eingestuft bin, sind schon immer Kriminalromane meine besondere Leidenschaft gewesen. Ich habe mehrere hundert davon gelesen und könnte allein mit meinen eigenen Büchern eine ziemlich umfangreiche Bibliothek füllen.

Die Vormachtstellung der englischen Autoren der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts erkenne ich vorbehaltlos an. Ich akzeptiere das. Ob Autoren oder Autorinnen, für mich sind sie die Meister dieses Genres. Ich kann mir keinen Kriminalroman vorstellen, der nicht in einem alten englischen Herrenhaus auf dem Lande mit einem unerschütterlichen Butler spielt. In einem von innen verschlossenen Zimmer wird ein unmöglich erscheinendes Verbrechen begangen, und natürlich stellt ein Detektiv in einem altmodischen, leicht lächerlichen Outfit den Verdächtigen die unwahrscheinlichsten Fragen. Doch auf den letzten Seiten des Romans klärt er die Handlung mit erstaunlicher Finesse auf.

Seit einigen Jahren bewundere ich besonders einen Autor mit angelsächsischem Familiennamen: Bernie Andrew ist es meiner Meinung nach gelungen, den richtigen Ton zu treffen und die Welt der großen alten Kriminalromane wieder wachzurufen. In seinen Romanen fand ich die Atmosphäre der besten britischen Autoren wieder, die besten Plots, die spektakulärste Handlungsauflösung.

Als ich erfuhr, dass Bernie Andrew Franzose ist und eigentlich Bernard André heißt, war ich zugegebenermaßen etwas enttäuscht. Ich fühlte mich sogar persönlich getäuscht. Meine Enttäuschung hatte sich allerdings sehr schnell in Besessenheit verwandelt: Ich wollte diesen Mann unbedingt kennenlernen. Wochenlang hatte ich versucht, herauszufinden, wer er ist, wo er lebt, und wo ich ihm möglicherweise begegnen könnte. Schließlich gelang mir der Durchbruch: Über einen Klassenkameraden, dessen Vater eine Gemäldegalerie besaß, konnte ich eine Einladung zu einer Vernissage ergattern, bei der Bernie Andrew erwartet wurde.

Ich war absichtlich etwas zu spät gekommen, um sicher zu gehen, dass er auch da war. Als ich den Ausstellungsraum betrat, hatte sich bereits eine ziemlich große Menschenmenge vor den Gemälden versammelt. Alle unterhielten sich, mit einem Getränk in der Hand, in dem für diese Art von Veranstaltung üblichen Trubel. Ich hatte Schwierigkeiten, Bernie Andrew zu erkennen. Sein Foto hatte ich zwar auf dem Umschlag eines seiner Romane gesehen, doch die reale Welt und ihre Bewohner unterscheiden sich oft sehr von der virtuellen Welt einer Hochglanzdarstellung.

Endlich hatte ich ihn entdeckt. Er stand allein da. Er war zwar nicht ganz so groß wie ich, aber ziemlich groß. Er hatte graues Haar, einen kleinen Schnurrbart und wirkte eher zurückhaltend. Er betrachtete die Bilder sehr genau, mit erhobener Brille, wie Menschen, die Probleme mit ihrer Sehkraft haben. Ich wusste, dass er Franzose war, aber seinem Aussehen nach hätte er genauso gut Engländer, Italiener oder sogar Südamerikaner sein können.

Mit sicherem Abstand beobachtete ich ihn mehrere Minuten. Seine zurückhaltende, beinahe strenge Art hinderte mich definitiv daran, offen und freundlich auf ihn zuzugehen, wie ich es mir erhofft hatte.

Ich hatte mir geschworen, dass ich ihn, sollte ich ihn jemals treffen, als Zeichen meines Respekts mit Meister ansprechen würde. Nach einer Weile fühlte ich mich bereit und wagte einen Vorstoß:

«Guten Abend, Meister. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen.»

Er drehte sich zu mir um, musterte mich ein paar Sekunden lang und erwiderte in einem wenig einnehmenden Tonfall:

«Kennen wir uns?»

«Nein, Meister. Dieses Glück hatte ich bisher noch nicht. Ich bin ein großer Fan von Ihnen. Ich glaube, ich habe alle Ihre Bücher gelesen. Und wenn ich mich als erfahrenen Krimiliebhaber bezeichnen darf, muss ich sagen, dass ich bei Ihnen die Art von Krimi wiedergefunden habe, die mir besonders zusagt.»

«Vielen Dank, es freut mich sehr, dass Ihnen meine Bücher gefallen.»

Er war bereits im Begriff, sich abzuwenden, völlig unbeeindruckt von meinen Schmeicheleien.

Es galt, gezielter vorzugehen und jegliche Kriecherei zu vermeiden.

«Meister…»

«Ja.»

«Erlauben Sie mir, mich vorzustellen…»

Mit wenigen Worten stellte ich mich vor. Mir war klar geworden, dass ich mich kurzfassen musste. Abschließend sagte ich:

«Mein größter Wunsch wäre es, selbst zu schreiben. Und wenn ich von Ihren Erfahrungen und Ratschlägen profitieren könnte, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Wenn Sie eines Tages einen Assistenten brauchen, würde ich meine bescheidenen Fähigkeiten gerne in Ihren Dienst stellen.»

Er sah mich einige Sekunden lang intensiv an, dachte kurz nach und erkundigte sich dann:

«Sie sind Chemieingenieur. Haben Sie Erfahrung mit giftigen Substanzen?»

Ein Schauer lief mir über den Rücken. Das war’s: Ich hatte das Eis durchbrochen.

«Meister, in meinem letzten Studienjahr habe ich eine Diplomarbeit mit dem Titel Gifte in großen Kriminalfällen verfasst.»

«Haben Sie eine Visitenkarte?»

Zum Glück hatte ich bereits an diese Eventualität gedacht und reichte ihm meine Karte.

Er bedankte sich: «Merci.»

Ohne weiteren Kommentar entfernte er sich und gab mir auf diese Art und Weise zu verstehen, dass unser Gespräch hiermit beendet war. Ich wusste, dass es falsch gewesen wäre, es unnötig zu verlängern.

Ich ließ ihn ziehen und wurde wieder von der Menschenmenge verschluckt. Dann ging ich nach Hause.

*

Mehr als drei Wochen lang geschah gar nichts. Ich hatte mein Treffen mit Bernie Andrew zwar nicht vergessen, aber ich zwang mich, nicht ständig daran zu denken. Ich hatte mein Glück versucht, allem Anschein nach ohne Erfolg, das war alles. Es spielte ohnehin keine Rolle.

Das Leben ging weiter. Ich nahm weiterhin eine Reihe von Kurzzeitverträgen als gering qualifizierter Chemiker an. Ich fühlte mich definitiv nicht zu dieser Branche hingezogen. Nebenher betätigte ich mich daher ausgiebig als Tennislehrer, was sich für mich und meine Finanzen positiv auswirkte. Ich konnte mir einen gewissen gesellschaftlichen Status bewahren und ein recht komfortables Leben führen.

Zu dieser Zeit lebte ich in dem kleinen Haus meiner Großmutter in Montrouge, einem nahe bei Paris gelegenen Vorort. Das Haus war zwar nicht groß, aber im ersten Stock befand sich eine Ein-Zimmer-Wohnung, die mir seit einigen Jahren die Illusion vermittelte, hier zu Hause zu sein. Ich war unabhängig und führte wie jedermann das normale Leben eines Angestellten, ausgefüllt mit derselben Alltagsroutine wie bei den meisten unserer Mitbürger.

Meine Großmutter war immer sehr gut zu mir gewesen. Sie war sehr aufmerksam und rücksichtsvoll, warmherzig und mütterlich. Allerdings erkannte ich in ihrem Blick eine stets mitschwingende, unterschwellige Sorge: etwa die Art von Sorgen, die Großmütter sich machen, wenn ihr Enkel ihnen eröffnet, dass er aufs Dach klettern müsse, um einen beschädigten Dachziegel zu ersetzen oder demnächst für eine Trekking-Tour nach Nepal aufbrechen würde.

Es war mir wichtig, mich um sie zu kümmern und ihr nahe zu sein. Wann immer es möglich war, besuchte ich sie. Ich wollte ihr zu verstehen geben, dass es mir gut ging.

Unser Ritual war fest etabliert und die Begrüßung war immer die gleiche:

«Alles in Ordnung, mein Großer?»

«Aber sicher, Mamie, es geht mir gut.»

«Du gehst wieder aus… Hast du wenigstens zu Abend gegessen?»

«Noch nicht, Mamie, ich esse mit ein paar Freunden außerhalb.»

«So, so! Willst du denn wirklich gar nichts? Ich habe eine gute Gemüsesuppe gekocht…»

«Nein, nein, merci Mamie. Ich muss jetzt gehen, sonst komme ich zu spät. Der Verkehr in Paris ist fürchterlich im Moment, weißt du? Es wird mindestens eine Stunde dauern, bis ich dort bin.»

«So, so! Ja dann… Ich wünsche dir einen schönen Abend, mein Großer, und sei vorsichtig.»

«Keine Sorge, Mamie, wir sehen uns später!»

Wie immer küsste ich sie und eilte zu meinem Auto.

Eines Abends verkündete sie während unseres Rituals:

«Charles, mein Lieber, heute hat jemand am Telefon nach dir gefragt.»

«Wirklich? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Weißt du, wer es war?»

«Nein, er sagte, er würde heute Abend um acht zurückrufen.»

Es war neunzehn Uhr fünfzig. Ich beschloss, zu warten. Um Punkt acht Uhr klingelte das Telefon. Ich nahm sofort den Hörer ab.

«Bonsoir, Charles Duquesne am Apparat.»

«Allô, hier spricht Bernie Andrew. Wie geht es Ihnen?»

«Mir geht es sehr gut, Meister, ich danke Ihnen. Ich bin sehr erfreut, dass Sie anrufen.»

Aufgrund unserer ersten Begegnung erschien mir eine gewisse Distanz angebracht. Ich hielt mich zurück und hoffte, dass es nicht gleichgültig wirkte. Vor allem eines wollte ich vermeiden: meine eigene maßlose Begeisterung.

«Können wir uns treffen?», bot er an. «Ich glaube, ich brauche Sie.»

«Wann immer Sie wollen, Meister…»

Wir vereinbarten einen Termin am späten Nachmittag des folgenden Tages. Er wohnte im fünfzehnten Arrondissement, im Grunde genommen nicht sehr weit von meinem eigenen Haus entfernt. Die Rue Saint-Lambert war eine ruhige kleine Straße, die ich nicht kannte. Sie lag jedoch in einem Viertel, das, abgesehen von dieser Straße, nicht viele Geheimnisse für mich barg. Ich wollte gerade auflegen, als er etwas vor sich hinmurmelte:

«Ja, Meister?»

«Genau das meine ich. Mir scheint, wenn Sie mich nicht immer Meister nennen würden, wären unsere Gespräche natürlicher und unser Verhältnis bestimmt unkomplizierter…»

«Sie haben recht, Meister. Wie Sie wünschen. Bis morgen.»

Manche Bezeichnungen, manche Worte sind wie Kleider. Sie passen oder sie passen nicht. So verhält es sich auch mit menschlichen Eigenschaften und Verhaltensweisen. Sie passen in ihre Zeit oder sie passen nicht. Eine zurzeit wenig geschätzte Eigenschaft scheint mir mein schriftstellerisches Vorbild Bernie Andrew besonders gut zu beschreiben: wortkarg. Nur dieses eine Wort vermittelt im Handumdrehen einen Eindruck von ihm.

Bernie Andrew war wortkarg. Er war ein schweigsamer Mann. Er sprach wenig und schien den Dingen des modernen Alltags ablehnend gegenüberzustehen. Er schrieb alle seine Manuskripte von Hand. Abgesehen von einem Festnetztelefon besaß er keine modernen Hilfsmittel wie Computer oder Mobiltelefon. Wenn man mit ihm über eine Internetverbindung sprechen wollte, verstand er ebenso wenig, als hätte man ihn in einer unbekannten Fremdsprache angesprochen. Sein einziges Arbeitsgerät war ein Bleistift mit einem winzigen rosa Radiergummi am oberen Ende. Wie eine Knospe lief er spitz zu.

«Es handelt sich um eine sehr alte Berufsgewohnheit», erklärte er mir einmal, ohne näher darauf einzugehen.

Er las viel, von Romanen und Essays bis hin zu Zeitungen und Prominentenmagazinen. Außerdem hatte er die Angewohnheit, aus allem, was er las, Artikel auszuschneiden.

«Für meine Unterlagen», klärte er mich auf.

Abgesehen vom Lesen und, wie sich später herausstellte, vom Essen, schien nichts wirklich sein Interesse zu wecken. Er lebte allein. Ich schaffte es nie, herauszufinden, ob er ledig, verwitwet oder geschieden war. Seine Wohnung war schön und großzügig eingerichtet. Sein Lieblingszimmer war das Arbeitszimmer, vollgestopft mit Tausenden von Büchern und eingerichtet wie das eines alten englischen Aristokraten. Von hier blickte man auf einen wunderschönen privaten Innenhofgarten.

Ich hatte ihm bei der Arbeit zusehen dürfen und kann bezeugen, dass er jedes niedergeschriebene Wort auf die Waagschale legte, umarbeitete, erneut las, löschte, änderte und wieder löschte, bis er mit seinem Werk zufrieden war. Es schien, dass er über den eigentlichen Text hinaus auch besonderen Wert auf den allgemeinen Eindruck der gerade verfassten Seite legte.

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit bat er mich, eine Studie über Giftstoffe zu erstellen. Er arbeitete an einem neuen Buch und alle Handlungselemente sollten sich millimetergenau ineinanderfügen.

Alles musste detailliert aufgeführt werden: Gifte mit akuter Toxizität, Gifte mit verzögerter Wirkung, Barbiturate, Abführmittel… Ihr Aussehen, ihre Farbe, ihre Verpackung, ihre Aufmachung, ihre Wirkung auf den Menschen, und woran man erkennt, ob jemand sie eingenommen hat…

Für jedes Gift wollte er wissen, wo man es bekommen konnte, unter welchen Bedingungen und zu welchem Preis.

Mit den Nachforschungen beschäftigte ich mich nur stundenweise, als Teilzeitjob, und brauchte mehrere Wochen dafür. Ich suchte im Internet, in der Bibliothek, konsultierte Freunde, die Medizin studierten und verglich die Ergebnisse sogar mit dem Inhalt meiner früheren Chemievorlesungen. Ich setzte alles daran, um ihm ein vollständiges, tadelloses und sorgfältig überprüftes Ergebnis zu liefern.

Es musste zu seiner Zufriedenheit ausgefallen sein, denn er beauftragte mich mit weiteren Nachforschungen. Dann bat er mich, seine Manuskripte abzutippen. Ich sollte eine Reise organisieren, zunächst in eine französische Provinzstadt und anschließend nach London.

Mit der Zeit wurde ich sein Assistent. Es war kein Vollzeitjob, aber ich verbrachte einfach immer mehr Zeit in seinem Haus.

Dennoch verhielt er sich mir gegenüber stets distanziert. Er nannte mich Charles und bat mich, ihn Bernie zu nennen. Ich erlaubte mir keinerlei Vertrautheiten mit ihm. Da ich wusste, dass er nicht sehr gesprächig war, bereitete ich für jeden meiner Besuche sorgfältig Gesprächsthemen vor. Es fiel mir recht leicht, weil ich gerne rede und mich in diesem Bereich gewöhnlich eher zurückhalten muss.

Ich versuchte, amüsante Anekdoten einzufügen, die ich, wann immer ich konnte, in das Gespräch einfließen ließ.

Er war kein einfacher Gesprächspartner, hielt sich zurück und zeigte nur gelegentlich eine spontane Reaktion. In seltenen Fällen gelang es mir, ihn zum Lachen zu bringen. Er lachte herzlich und scheinbar ohne Hintergedanken. Ich hatte jedoch das Gefühl, dass ich noch weit davon entfernt war, eine besondere Art von Vertrautheit mit ihm zu teilen. Diese schien nur den Menschen vorbehalten zu sein, die ihm wirklich nahestanden.

Ich hatte ihm meine Handynummer gegeben, für den unwahrscheinlichen Fall, dass er mich irgendwann dringend kontaktieren müsste.

Doch eines Abends, ich saß gerade mit Freunden in einem Restaurant, spürte ich, wie mein Mobiltelefon in meiner Brusttasche vibrierte.

Das merke ich immer erst nach dem vierten oder fünften Klingelton. Ein solcher Anruf trifft mich jedes Mal unvorbereitet. Hastig nestelte ich das Telefon aus der Tasche und nahm den Anruf aufgeregt entgegen. Es fühlte sich so an, als würde ich etwas Wichtiges verpassen.

«Allô», sagte ich einen Tick zu hastig.

«Allô, Charles? Bernie am Apparat.»

«Sekunde, Bernie, ich bin gleich bei Ihnen.»

Ich verließ das geschäftige Treiben und das Stimmengewirr im Restaurant und begab mich an einen ruhigeren Ort.

«Hallo, Bernie, sind Sie noch da?»

«Aber sicher, Charles. Sagen Sie mal, haben Sie am Wochenende Zeit?»

Es war Donnerstagabend.

«Ja, Bernie. Was ist denn los?»

«Nichts Schlimmes», antwortete er. «Packen Sie einen Koffer für zwei oder drei Tage. Wir treffen uns am Samstag in Montparnasse. Der Zug nach Brest fährt um neun Uhr fünf ab. Ich warte am Anfang des Bahnsteigs auf Sie.»

«Kein Problem, Bernie. Wir fahren also nach Brest?»

«Nein, nicht nach Brest. Wir fahren in die Bretagne, nach Trégastel im Département Côtes d’Armor!

II

Während des ersten Teils der Reise sprach Bernie kaum ein Wort. Wir hatten uns wie vereinbart kurz vor neun Uhr auf dem Bahnsteig des Montparnasse-Bahnhofs getroffen. Er erwartete mich schon. Wir belegten zwei gegenüberliegende Sitzplätze in der ersten Klasse. Er hatte sich mit Zeitungen eingedeckt und versteckte sich fast bis Saint-Brieuc hinter seiner Lektüre. Nachdem wir umgestiegen waren, schien er plötzlich zu bemerken, dass er nicht alleine reiste.

«Nun, Charles, ich nehme an, Sie haben bereits in Ihrem Internet Informationen über Trégastel gefunden, oder?»

«Auf jeden Fall», antwortete ich. «Ich habe mich auf der Internetseite des Fremdenverkehrsamtes schlau gemacht. Auf den ersten Blick scheint es sich um eine äußerst charmante kleine Stadt zu handeln. Schade, dass das Wetter dieses Wochenende nicht mitspielt…»

Während der Himmel über Paris noch schön blau gewesen war, war er in Frankreichs Westen bereits zunehmend von Wolken durchzogen. Im Laufe der Zeit schienen sie sich sogar noch zu verdichten.

«Sie haben recht», sagte er, «ein Sturm zieht auf. Heute Abend haben wir es mit einer Kombination aus schlechtem Wetter und Hochwasser zu tun, die vor allem für Krimifans spannend werden könnte…»

«Tatsächlich? Verraten Sie mir ein wenig mehr darüber? Ich weiß nicht, ob ich Sie recht verstanden habe…»

«Mein junger Freund, Sie werden die Nacht in einem alten Herrenhaus auf einer Insel verbringen. Aufgrund der Wetterverhältnisse wird sie mehrere Stunden lang von der Welt völlig abgeschnitten sein. Das ist eine perfekte Umgebung für ein Verbrechen. Wie aus dem Bilderbuch!»

Seine Augen leuchteten, als freue er sich darauf. Allem Anschein nach hatte er etwas Aufregendes vor und genoss es im Voraus. Er blickte mich erwartungsvoll an und wartete auf meine Reaktion. Er hatte mich überrascht. Ich wusste, dass er ein Stubenhocker war und im Grunde genommen an sozialen Kontakten nicht viel Interesse hatte.

«Ach, deswegen haben Sie diese Einladung angenommen! Sie planen, den altmodischen Charme eines dieser alten Herrenhäuser selbst zu erleben! Haben Sie vielleicht vor, es als Schauplatz für einen Ihrer nächsten Romane zu nutzen?»

«Möglicherweise. Aber es geht keineswegs nur um das Haus! Sie werden sehen: Wir werden mehrere starke Persönlichkeiten kennenlernen, die zu beobachten äußerst interessant werden könnte. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Wochenende sehr aufschlussreich sein wird, für mich natürlich, aber auch für Sie. Übrigens, wenn Sie immer noch Lust haben, selbst einen Kriminalroman zu schreiben, würde ich Ihnen eine Aufgabe anvertrauen, die Sie zweifellos fesseln wird…»

«Ich bin ganz Ohr, Bernie. Worum handelt es sich?»

«Eh bien, Charles…»

Er beugte sich vor, als wolle er mir ein Geheimnis verraten.

«Wir werden zwei Tage in einer einzigartigen Umgebung verbringen. Ein Sturm zieht auf und wir werden beinahe vom Rest der Welt abgeschnitten sein. Mit ein wenig Glück gibt es sogar einen Stromausfall… Wenn Sie einverstanden sind, hätte ich gern, dass Sie als Erzähler fungieren…»

«Als Erzähler?»

«Genau. Von jetzt an würde ich Sie bitten, sich in diese Rolle hineinzuversetzen und die nächsten Tage sozusagen als Zeuge mitzuerleben. Sie nehmen alles auf, was geschieht, Sie verinnerlichen die Umgebung, kurzum, Sie verhalten sich wie ein Schriftsteller, der sein nächstes Buch vorbereitet.»

Für eine Antwort blieb keine Zeit mehr, denn in diesem Moment fuhren wir in den Bahnhof von Lannion ein. Es war genau dreizehn Uhr und neun Minuten.

Es stellte sich heraus, dass Bernie sich gut auskannte. Ohne zu zögern, steuerte er eine Brasserie gegenüber dem Bahnhof an.

«Wir haben anderthalb Stunden Zeit fürs Mittagessen», teilte er mir mit. «Das wird ausreichen. Wir werden um vierzehn Uhr dreißig abgeholt.»

Zur verabredeten Stunde standen wir mit unseren Koffern wieder vor dem Bahnhof.

«Wir werden abgeholt», hatte Bernie gesagt. Mehr erfuhr ich nicht. Man hatte uns auf eine Insel in ein Herrenhaus eingeladen. Ich hielt nach einem edlen Wagen oder einem leistungsstarken Geländewagen Ausschau. Als sich ein alter, abgenutzter Clio näherte, wäre mir nicht im Traum eingefallen, dass dies unsere Limousine sein sollte. Die Fahrerin stieg aus und musterte uns, dann kam sie auf uns zu. Ich musste den Tatsachen ins Auge sehen und meine Haltung überdenken.

«Bernie Andrew?», fragte sie, als sie vor uns stand.

«Genau. Freut mich. Das ist mein Assistent, Charles Duquesne. Madame Brauman, nehme ich an?»

«Richtig, ich bin Brigitte Brauman. Mein Mann konnte Sie leider nicht persönlich begrüßen und hat mich gebeten, ihn zu vertreten… Wenn Sie in Lannion nichts weiter zu tun haben, können wir gerne direkt nach Trégastel fahren…»

Bernies Auftrag kam mir wieder in den Sinn. Ich beobachtete Madame Brauman aufmerksam und versuchte, mich dabei so unauffällig wie möglich zu verhalten. Währenddessen suchte ich nach treffenden Worten, die ein lebendiges Bild von ihr zeichnen würden. Sie war eine schöne Frau, schlank, mit mittellangem, sicherlich von Natur aus blondem Haar, dessen Farbton aber offensichtlich durch regelmäßige Besuche in den besten Friseursalons aufgepeppt worden war. Sie war mittelgroß und meines Erachtens etwa vierzig Jahre alt. Ihre Schönheit war zwar nicht auffällig, doch ihre äußerst vornehme Haltung wirkte anziehend. Sie war einfach eine attraktive Frau. Ihre Augen allerdings wirkten traurig. Ich nahm eine seltsame Mischung aus Vornehmheit und bescheidener Zurückhaltung wahr.

«Zu dieser Stunde ist es leider noch nicht möglich, Kastell ar Mor zu erreichen», verkündete sie. «Wir müssen die Ebbe abwarten. Wir können also zuvor noch Trégastel besichtigen. Aber ich denke, das wissen Sie bereits, Monsieur Andrew, nicht wahr?»

«Natürlich», bestätigte er. «Den Badeort und die Region kenne ich bereits. Aber ich bin überzeugt davon, dass Charles begeistert sein wird, sich hier ein wenig umzusehen. Stimmt’s, Charles?»

Er drehte sich zu mir um und zwinkerte mir wissend zu. Das war gar nicht seine Art.

Bevor ich den Mund aufmachen konnte, fuhr er fort:

«Ist Kastell ar Mor der Name Ihres Hauses oder der Name der Insel, auf der es sich befindet?»

«Der Name der Insel ist Kuzh. Auf Bretonisch bedeutet das in etwa ‚versteckt’. Dass die Insel ihren Namen wahrlich zurecht trägt, werden Sie verstehen, sobald Sie vor Ort sind. Kastell ar Mor bedeutet ‚das Schloss am Meer’. Der Landsitz stammt aus dem Besitz meiner Familie. Früher waren nur die Überreste eines alten Herrenhauses zu sehen. Manchmal verbrachten wir mit meinen Eltern und meiner Schwester einen ganzen Tag dort, und zu Mittag gab es ein Picknick. Wir hätten nie gedacht, dass diese Ruinen jemals wieder aufgebaut werden würden. Aber… Sie kennen ja meinen Mann, er wollte den ganzen Bau wieder hochziehen. Können Sie sich vorstellen, was eine Renovierung heutzutage kostet, wenn es nicht einmal eine ordentliche Zufahrtsstraße gibt?»

«Wie schade», entfuhr es Bernie. «Bedeutet das, es ist kein altes Herrenhaus mit alten Holztäfelungen und einem Hausgespenst, das seinen Nachkommen im Schlaf die Zehen verdreht?»

«Bernie…», ein Lächeln breitete sich auf Brigittes Gesicht aus. «Ich bin mir sicher, Sie werden nicht enttäuscht sein! Das Anwesen wurde im Geiste der Trégor-Häuser aus den 1920er Jahren renoviert. Die Zimmer sind geräumig, die Decken hoch und mit der von Ihnen so geschätzten Holztäfelung bedeckt. Die Einrichtung besteht aus alten, massiven Möbeln aus dieser Zeit. Angeordnet sind sie um eine große, breite Treppe. Das Haus ist aber mit dem modernsten Komfort ausgestattet. Wir haben sogar ein Stromaggregat auf der Insel. Bei einem starken Sturm kann man allerdings schon mal das Gefühl haben, mutterseelenallein auf der ganzen Welt zu sein. Ich befürchte jedoch, dass ich Sie in einer Sache enttäuschen muss: das Hausgespenst! Leider hat uns bisher noch kein einziges Gespenst mit seiner Anwesenheit beehrt…»

Wir erreichten Trégastel. Unsere obligatorische Wartezeit überbrückten wir auf Anraten von Madame Brauman mit der Besichtigung der örtlichen Sehenswürdigkeiten.

Das Meer in der Sainte-Anne-Bucht hatte sich bereits weitgehend zurückgezogen. Die Aussicht war erstaunlich schön. In der Ferne ragte der Leuchtturm von Ploumanac’h stolz aus den rosafarbenen Felsen hervor, den Gezeiten, dem aufkommenden Wind und dem Zahn der Zeit tapfer trotzend.

Anschließend brachte uns der abgenutzte Clio unerschrocken bis zum Coz-Pors-Strand. Dort bewunderten wir den berühmten Dé-Felsen, der sein Gleichgewicht in dieser Lage schon seit Jahrtausenden hält.

Dann ging es zum Tourony-Strand.

Vor uns bereitete sich die fest auf der Insel Costaeres verankerte Burg auf die drohende Wucht der Naturelemente vor, die zweifellos im Laufe der Nacht entfesselt würden. Die aus dem Wasser ragenden rosafarbenen Granitfelsen und das Sonnenlicht, das noch durch den stürmischen Himmel schien, verwandelten die Landschaft in eine prächtige Kulisse. Ich war beeindruckt von der gebieterischen Majestät der Küste und brachte kein Wort heraus. Brigitte Brauman brach die Stille.

«Wir haben noch etwas Zeit», verkündete sie. «Lassen Sie uns ein paar Schritte gehen…»

Wir fuhren noch um einen kleinen Hügel und nach der Kurve hielt sie an. Bernie betrachtete interessiert den Naturschauplatz. Er wirkte nachdenklich. Brigitte schlug vor:

«Wenn Sie nicht zu müde sind, könnten wir noch auf der Insel Renote ein paar Schritte spazieren gehen. Wir haben genug Zeit, bis die Flut kommt.»

Die Ile Renote ist eigentlich eine Halbinsel. Sie ist sogar mit dem Auto erreichbar. Wenn man auf die Insel kommt, stößt man gleich am Anfang auf einen großen Parkplatz.

«Die große Tour dauert zwanzig Minuten», informierte uns Brigitte. «Ich würde sagen, wir gehen einfach los. Je nach Uhrzeit sehen wir ja, wann es Zeit ist, umzukehren… Um sechzehn Uhr dreißig müssen wir auf jeden Fall vor der Insel Kuzh sein.»

Der Spaziergang tat gut. Starke Windböen machten uns hin und wieder zu schaffen und die Gischt benetzte unsere Gesichter. Die Insel besaß diesen Hauch von Wildheit, den eine typisch bretonische Landschaft wohl Eindringlingen entgegensetzt, wenn sie versuchen, bis in ihr Innerstes vorzustoßen… Der breite, gut angelegte Weg verlief entlang des Ärmelkanals. Vor uns säumte auf mehreren hundert Metern ein außergewöhnliches Felsenmeer die Meeresfront. Zu unserer Linken zeichneten sich am Horizont eine ganze Reihe von Inseln ab. Eine von ihnen, halb versteckt, schien seltsamerweise mit Schnee bedeckt zu sein.

«Das sind die Sept Iles, die ‚Sieben Inseln’», beantwortete Madame Brauman meine Frage, noch bevor ich sie gestellt hatte. Die weiße Insel ist die Vogelinsel Rouzic. Von Februar bis September finden hier mehr als zwanzigtausend Paare Basstölpel Zuflucht. Die große Anzahl der Vögel verleiht der Insel ihre weiße Farbe. Auch wenn es wie Schnee aussieht, es ist keiner.»

Inzwischen waren wir an der Spitze der Halbinsel angekommen. Die stolze Costaeres-Burg stand vor uns. Sie sah majestätisch aus, wahrscheinlich wie immer.

Wir wollten gerade umkehren, als eine junge Frau auf uns zukam und Madame Brauman umarmte.

«Hallo, Nolwenn! Schön dich zu sehen! Ich wusste nicht, dass du dieses Wochenende kommen würdest.»

«Es war auch nicht wirklich geplant», sagte die junge Frau. «Es war eher ein spontaner Entschluss.»

«Darf ich dir unsere Gäste vorstellen?»

Während Madame Brauman uns vorstellte, beobachtete ich die junge Frau. Sie war noch ziemlich jung, kaum älter als zwanzig Jahre. Sie war groß und schlank und trug einen langen schwarzen Mantel. Trotz des Wetters war er nicht zugeknöpft, sie schien ihn mit den Händen in den Manteltaschen zuzuhalten. Während sie sprach, bewegte sie ihre Arme. Der flatternde Wind blies die Mantelteile hin und her, und schöne, in Schwarz gekleidete Beine kamen zum Vorschein, bedeckt von einem eher kurzen, bis zur Mitte der Oberschenkel reichenden Rock. Seltsam, mit dieser eleganten Kleidung hier bei Wind und Gischt spazieren zu gehen, fand ich. Ihr schönes langes Haar war dunkelbraun. Aber das Auffälligste an ihrer Erscheinung waren die tiefblauen Augen, so blau und so tief wie das Meer.

Madame Brauman stellte sie uns als ihre Cousine zweiten Grades vor. In der Bretagne will das allerdings wenig heißen, denn nicht umsonst mokieren sich Franzosen mit der Bezeichnung ‚Cousins à la mode de Bretagne’ über entfernte Verwandtschaftsgrade, die nur bretonische Familienmitglieder nachvollziehen können. Ich erfuhr, dass sie in Rennes studierte und begann, die Freunde dieser schönen jungen Frau zu beneiden. Schließlich ging jeder wieder seiner Wege. Insgeheim hoffte ich, dass wir uns in den wenigen Tagen, die Bernie und ich hier verbringen würden, wiedersähen.

«Es ist Zeit, zurückzugehen», sagte Brigitte.

Nachdem wir das Auto erreicht hatten, fuhren wir nur wenige Minuten auf einer unbefestigten Straße westlich des Dorfes. Wir hielten an einem kleinen, abgelegenen Parkplatz, auf dem seltsamerweise bereits mehrere Fahrzeuge standen.

Dort wartete ein Mann. Allem Anschein nach wartete er auf uns. Er war sehr dünn, wirkte ziemlich knorrig und blickte uns mit seinen kleinen, hellen, intensiv blauen Augen misstrauisch an. Er saß am Steuer eines Traktors, an dem ein ziemlich hoher Anhänger befestigt war.

Als wir ankamen, sprang er von seinem Sitz auf und kam auf den Wagen zu.

«Da sind wir, Yannick!», rief Brigitte. «Sobald du das Gepäck unserer Gäste verstaut hast, geht es los. Sind schon alle eingetroffen?»

«Ich denke schon», brummte er. «Ich werde nochmals herkommen, falls es Nachzügler gibt.»

Yannick lud unser Gepäck ein und half uns in den Anhänger, der mit einfachen Holzsitzen ausgestattet war.

«Sitzen alle bequem?», erkundigte er sich. «Halten Sie sich fest, es geht los!»

«Yannick Le Brann ist unser Hausmeister in Kastell ar Mor», klärte Brigitte uns auf. «Alle nennen ihn aber Yannick oder Père Yannick. Er lebt mit seiner Frau Maï auf der Insel. Sie haben ein kleines Haus gleich nebenan, neben dem Herrenhaus.»

Der Weg war ziemlich holprig und stieg anfangs stark an. Bernie klammerte sich so fest an seinen Sitz, dass ich innerlich schmunzeln musste. In meiner Rolle als Erzähler stellte ich mir die Szene urkomisch vor. Drei lächerliche Passagiere in einem Traktoranhänger wurden kräftig durchgeschüttelt, als wären sie Nüsse in einem Sack. Um sich vor Wind und Gischt zu schützen, zogen sie den Kopf ein und beugten sich nach vorne.

Das Meer hatte sich inzwischen vollständig zurückgezogen und gab eine steinige Passage frei. Sie war mit Wasserpfützen übersät, die vom einsetzenden Regen herrührten. Die riesigen Räder des Traktors waren vom Schlamm bedeckt und glänzten in der Nässe des Regens. Der Schlepper brummte vor sich hin und zog uns durch die Bucht bis zu einer runden, baumbewachsenen und scheinbar unbewohnten Insel.

«Das ist die Ile Tanguy