Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

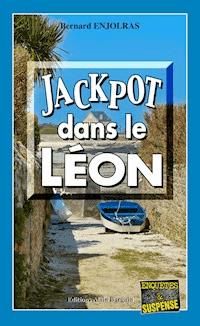

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Les dossiers secrets du commandant Forisse

- Sprache: Französisch

Plongez-vous dans les dossiers secrets du commandant Forisse...

Julien Nadeau, un petit brocanteur sans envergure qui débarrasse des greniers poussiéreux en échange de quelques euros, est-il tombé sur le jackpot ? Valmy, bouquiniste rabougri, s’est-il rendu compte du trésor peut-être mis au jour par son voisin ? Sylvie Nadeau, épouse acariâtre du brocanteur, a-t-elle flairé la bonne affaire ? Et Clémence, la douce Clémence, fille de Julien et Sylvie, est-elle aussi gentille qu’il y paraît ? Quant à son journal intime, donnera-t-il les clés des enchaînements dramatiques dont est témoin, bien malgré lui, le commandant Forisse, flic fatigué et aigri, sanctionné par sa hiérarchie, qui a trouvé un refuge provisoire en plein cœur du pays léonard ?

Un polar palpitant où un flic assailli par l'ennui tombe sur une affaire croustillante. Découvrez sans tarder le tome 1 des enquêtes du commandant Forisse !

EXTRAIT

Julien Nadeau jeta un dernier coup d’œil sur son chargement. Quel fourbi ! se désola-t-il. Il n’était pas sûr d’avoir fait un déplacement très rentable. Dépité, il secoua la tête et claqua bruyamment la porte arrière de sa camionnette. Il parcourut lentement les quelques mètres qui le séparaient de la maison et s’approcha de la femme qui l’attendait, tout sourire, devant l’entrée de la longère. Elle le dominait d’une bonne tête.

— Me voilà enfin débarrassée de toutes ces vieilleries, dit-elle comme si elle se parlait à elle-même. Vous devez être fatigué après tout ce déménagement et vous devez avoir la gorge sèche avec toute cette poussière. Entrez donc prendre quelque chose. Un verre de cidre, ça vous irait ?

A PROPOS DE L’AUTEUR

Bernard Enjolras est né en 1952 à Lyon. Après une carrière professionnelle effectuée à France Télécom, il vit aujourd’hui à Trégastel, au cœur de la magnifique Côte de Granit Rose. Pour son huitième roman, l’auteur nous entraîne en pays léonard, quelque part entre Morlaix et Saint-Pol-de-Léon, et nous invite à découvrir un nouveau personnage, le commandant de police Forisse, flic acariâtre, hanté par la mort, porté davantage sur l’alcool et le tabac que sur le respect des procédures.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 333

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

À mes grands-pères.

REMERCIEMENTS

- À Marc Reveillère, Michèle Jacques.- À toute l’équipe des Éditions Alain Bargain.

JEUX DE HASARD

JEUDI 20 AOUT

Julien Nadeau jeta un dernier coup d’œil sur son chargement. Quel fourbi ! se désola-t-il. Il n’était pas sûr d’avoir fait un déplacement très rentable. Dépité, il secoua la tête et claqua bruyamment la porte arrière de sa camionnette. Il parcourut lentement les quelques mètres qui le séparaient de la maison et s’approcha de la femme qui l’attendait, tout sourire, devant l’entrée de la longère. Elle le dominait d’une bonne tête.

— Me voilà enfin débarrassée de toutes ces vieilleries, dit-elle comme si elle se parlait à elle-même. Vous devez être fatigué après tout ce déménagement et vous devez avoir la gorge sèche avec toute cette poussière. Entrez donc prendre quelque chose. Un verre de cidre, ça vous irait ?

Il acquiesça d’un hochement de tête. Elle l’invita à s’asseoir à la lourde table qui remplissait une bonne partie de la pièce.

— Je vais créer des gîtes, vous comprenez. Depuis un moment, j’avais besoin de tout vider, mais mes enfants ne voulaient rien savoir. J’ai profité de leur absence pour vous faire venir. Ils vont m’en vouloir mais tant pis. Il faut bien que j’arrondisse mes fins de mois. C’est pas eux qui payent les factures et depuis la mort de mon mari, c’est pas toujours facile.

Julien Nadeau avala son verre d’un trait et le reposa rapidement sur la table. La femme comprit son geste et le resservit aussitôt.

— Vous m’enverrez votre facture ou bien je vous paye tout de suite ? dit-elle. Vous préférez peut-être du liquide ?

— Vous voulez une facture avec la TVA et tout ça ? Ça va vous faire plus cher.

— Non non, moi je n’ai pas besoin de facture... c’est pour vous plutôt.

— Alors on fait comme on a dit et on se quitte bons amis.

Elle avait préparé la somme convenue et tira de la poche de son gilet une enveloppe qu’elle lui tendit. Il s’en saisit, l’entrouvrit et vérifia rapidement son contenu. Le compte y était. Il se leva pesamment et se dirigea vers la sortie.

Arrivé sur le seuil de la porte, il se retourna et tendit la main d’un air gêné pour prendre congé.

— Au revoir monsieur Nadeau. Encore merci pour votre aide.

Il fit, en guise d’adieu, mine de toucher le rebord d’une casquette imaginaire et sortit de la maison.

Son vieux tacot asthmatique faillit rendre l’âme au démarrage. Il réussit péniblement à le faire partir et se mit poussivement en route. En se cantonnant à d’étroites départementales perdues dans la campagne, il regagna cahin-caha ses pénates.

Arrivé chez lui, il mit sa camionnette “à cul” devant l’entrée de son hangar et entreprit de décharger les fruits de sa dernière campagne.

Il vida sa camionnette en ahanant. Quand il eut terminé, il sortit de sa poche un grand mouchoir à carreaux crasseux et essuya consciencieusement son front perlé de sueur. Un bruit de pas dans son dos le fit se retourner. Sa femme approchait. Elle était plus grande que lui, anguleuse, revêche et mal coiffée. Elle contempla un court instant ce qu’il venait de déposer dans l’entrepôt. Un méchant sourire apparut sur son visage. Nadeau se prépara mentalement à la dispute qui ne pouvait qu’arriver.

— Encore l’affaire du siècle ! ricana-t-elle. Si tu continues comme ça à jouer les chiffonniers, on finira par payer des impôts. Remarque, on pourra toujours régler en peaux de lapins. Pour le coup, c’est le percepteur qui sera content.

Elle émit un rire nerveux et forcé puis souffla bruyamment, comme si elle crachait, et tourna les talons.

Nadeau souleva lourdement les épaules et secoua la tête sans même essayer de rétorquer. À quoi bon ! Il savait pertinemment qu’il n’était pas un foudre de guerre, mais le traiter de chiffonnier !

Il était brocanteur, et ça, il y tenait. C’est d’ailleurs ce qui figurait, en grosses lettres, au fronton de sa boutique : « Nadeau Brocante ».

Mécontent, il jeta un rapide coup d’œil sur sa montre et conclut qu’il en avait assez fait pour la journée. Il aurait bien le temps à l’automne prochain de trier tout ce qu’il aurait récolté pendant l’été. Il ferma la lourde porte de son hangar et, peu enclin à rentrer directement chez lui pour avaler une fois de plus la soupe à la grimace, décida d’aller chez Louis s’en jeter un petit dernier derrière la cravate.

JEUX D’OMBRES

JEUDI 8 OCTOBRE

Forisse passa un dernier coup de peigne dans ses cheveux un peu trop longs. Bientôt, les shampooings ne suffiraient plus à le rendre tout juste présentable et il lui faudrait trouver un coiffeur dans le coin. Il se pencha en avant vers le miroir et examina son visage de plus près. Un peu bouffi, empâté par de trop nombreux gueuletons, terni par de trop nombreuses cigarettes. Il eut une pensée pour Christine. Que dirait-elle si elle le rencontrait dans la rue ? Si ça se trouve, elle ne le reconnaîtrait même pas. Et Caroline ? Chiennerie de vie... Mieux valait ne pas y penser !

Il se redressa pour prendre du recul face à la glace comme s’il prenait, en même temps, du recul vis-à-vis de lui-même. Il était grand, bien bâti mais accusait quand même un bon nombre d’heures de vol. Son ventre s’était doucement arrondi depuis une paire d’années et ses cheveux, autrefois châtains et désormais plus sel que poivre, commençaient à se dégarnir au sommet du crâne.

« Alors Commandant, se harangua-t-il, vous êtes fier de vous ? Mis à pied pendant deux mois ! Il y a de quoi pavoiser. »

Il est vrai que pour s’en prendre à une femme de ministre, il ne fallait pas avoir beaucoup de jugeote ou alors n’en avoir plus rien à foutre des convenances, des parapluies que l’on ouvre avant chaque décision...

Clément Marceau, un vieux copain flic, lui avait suggéré de se mettre au vert quelque temps, histoire d’oublier ses ennuis et de prendre un peu de distance avec son administration.

Ce vieil ami lui avait prêté une petite maison qu’il tenait de ses parents en plein cœur du pays léonard, dans un coin paumé.

Forisse jeta un regard circulaire autour de lui. Le logement modeste, gentiment désuet, sentait le renfermé. Un salon à la mode des années soixante, canapé et fauteuils en velours vert, table basse en bois verni, vieux téléviseur à écran cathodique. Une cuisine plus désintégrée qu’autre chose, avec sa table recouverte d’une toile cirée à carreaux. Deux chambres modestes, des lits recouverts d’édredons en plume. Des sanitaires, mieux valait ne pas en parler...

Bref, tout le confort moderne d’il y avait cinquante ans. Ce qui avait dû abriter jadis une famille n’était plus aujourd’hui qu’un lieu de vacances, démodé et vieillot.

Mais qui pouvait bien venir en villégiature dans un trou pareil ? Il fallait vraiment y être né ou y avoir des attaches familiales solidement ancrées dans la terre !

Un des rares intérêts de cet habitat était qu’il se situait en plein cœur du village. De la cuisine comme du salon, on pouvait observer tout ce qui se passait dans ce que les gens appelaient localement « le bourg ».

Maigre consolation pour un flic sur le déclin qui avait connu d’autres lieux plus glorieux. En attendant, c’était peut-être aussi bien que de rester à se morfondre à Paris. Et puis il y avait des coins sympas pas très loin, Saint-Pol-de-Léon, Roscoff, Carantec... et en plus, il faisait beau.

L’agglomération elle-même, en revanche, n’était pas terrible. Quelques bicoques blotties autour d’une vieille église, un bar-restaurant, une supérette, une boulangerie, une librairie, quelques commerces divers et plusieurs brocanteurs. Une bourgade comme il y en a pléthore dans la région. La seule distraction pour un homme seul était, outre la contemplation des allées et venues des uns et des autres, la fréquentation du bistrot. Forisse l’avait repéré dès son arrivée. Il s’y rendait matin et soir et y prenait même parfois ses repas, histoire de ne pas se taper la cuisine et la vaisselle.

Ce soir-là, il ne fit pas exception à ce qui constituait presque déjà une règle.

Le bar était animé quand il arriva. Le patron le salua depuis son comptoir. Il s’appelait Louis et avait tout de suite compris que Forisse était flic. Cette intuition avait reposé sur deux éléments imparables. D’abord, le nouveau venu avait vraiment une dégaine de vieux poulet fatigué et, surtout, il logeait chez un policier parisien qu’il connaissait bien et qui n’avait pas l’habitude de louer sa maison. Il lui avait tout simplement demandé confirmation de sa supputation. Moyennant quoi, tous les habitués du lieu connaissaient la profession du commandant mais ne s’en formalisaient pas, n’ayant rien, en tout cas rien de grave, à se reprocher.

Personne, en revanche, ne savait qu’il avait été mis à pied, sans traitement pendant deux mois. On le prenait pour un policier en vacances, venu se perdre en terre léonarde pour oublier ses soucis parisiens. Les habitués l’appelaient « Commissaire » sans savoir quel était son grade véritable. Il n’avait pas cherché à les détromper.

— Ça va, Commissaire ? Qu’est-ce que ce sera ? Un demi, comme d’hab’ ?

Forisse grommela un « oui » tout juste compréhensible et s’accouda au bar.

Il eut bientôt sous le nez un verre de bière sans faux col dans lequel il trempa les lèvres.

— Bien le bonsoir, Messieurs.

— Bonsoir Valmy, ça va comme tu veux ? Je te sers comme d’hab’ ?

Le policier se tourna vers le nouvel arrivant. C’était Valmy le bouquiniste. Il tenait, juste en face, une boutique poussiéreuse, une librairie soi-disant, qui ne proposait que des ouvrages anciens. Comment l’homme gagnait-il sa vie avec ses vieux livres, c’était un mystère. Il était installé dans le village depuis des années et, s’il ne menait pas grand train, réussissait apparemment à tirer son épingle du jeu.

L’individu avait une allure assez frêle, voire chétive, avec un visage en lame de couteau, très expressif, très mobile, et d’intenses yeux bruns qu’il fixait sur ses interlocuteurs comme s’il lisait au plus profond d’eux-mêmes. Il semblait toujours pressé et sur le qui-vive et c’est pourquoi Forisse l’avait surnommé “La musaraigne”.

Ce dernier s’empara du verre que Louis venait de poser sur le comptoir et se tourna vers son voisin.

— Alors Commissaire, comment se passe votre séjour chez les Léonards ? C’est pas trop mortel pour vous, ici ?

Forisse haussa les épaules.

— C’est pour moi ici comme pour vous dans votre gourbi. Vous vous emmerdez pas comme un rat mort là-dedans ?

Le petit homme s’empourpra.

— Mais pas du tout, balbutia-t-il. J’ai beaucoup de travail de réfection, des pages à restaurer, des reliures à refaire, de nombreuses expertises... Je n’ai pas le temps de m’ennuyer. Vous savez, avec Internet, on peut travailler avec le monde entier sans sortir de chez soi.

— Votre truc c’est les livres anciens, c’est ça ?

— Oui, mais pas que. Il y a les parchemins, les vieux manuscrits... je n’irai pas jusqu’à dire les grimoires, mais enfin... des fois, c’est pas loin.

Sa plaisanterie sur les grimoires le fit glousser de jubilation. Le policier que cette conversation ennuyait se tourna ostensiblement vers le barman.

— Vous me direz quand je pourrai passer à table. Je commence à avoir les crocs.

*

Le rhinocéros blanc fixait Nadeau de ses yeux morts. Ce dernier le contemplait avec tendresse comme on regarde un chien fidèle en train de passer de vie à trépas.

— Eh oui, mon vieux Harry, qu’est-ce que t’en penses toi ?

Harry garda le silence comme à son habitude. Cela n’empêcha pas le brocanteur de poursuivre la conversation :

— Hein, qu’est-ce que t’en penses ? Tu crois pas que je devrais aller voir Valmy ? C’est quand même un mec balèze dans sa partie...

Il rumina ses pensées pendant quelques secondes.

— Ouais, pt’être bien. T’as raison, je crois que je vais y aller. On sait pas, je suis peut-être tombé sur un truc intéressant. Ça m’en a l’air en tout cas.

Il se tortillait, mal à l’aise, sur le petit tabouret installé devant l’animal, comme une personne pas très sûre d’elle-même qui ne peut se résoudre à prendre une décision. Toute son existence, il s’était montré pusillanime, avait toujours été ballotté par la vie, au gré des événements qui émaillaient son parcours. Le rhinocéros, impassible, le fixait toujours de ses yeux de verre.

— Ouais, je vais y aller, réitéra-t-il, comme pour se convaincre lui-même qu’il s’agissait là d’une bonne décision. S’il est pas chez Louis, j’irai chez lui, ouais, j’irai le voir chez lui, c’est ça...

— Tu parles tout seul !

La voix agressive le fit sursauter. Il ne se retourna pas mais se recroquevilla sur son siège en grimaçant.

La voix insista :

— T’as rien de mieux à faire que de chapeauter tout seul dans la boutique ? Tu as vu l’heure qu’il est ? Tu crois pas qu’il serait temps de fermer ?

Il ne réagit pas et sa femme haussa le ton :

— Mais enfin, tu vas me répondre ! On n’attend plus que toi pour dîner. Clémence se lève tôt demain matin et moi, je dois encore aller chez ma mère pour la coucher. Alors bouge un peu tes fesses, si c’est pas trop te demander !

— Je ferme et j’arrive, dit-il en se levant.

Tant pis, il irait voir Valmy un peu plus tard dans la soirée. Il boucla le magasin, éteignit toutes les lumières et traversa la cour pour rejoindre la maison. De la lumière brillait dans la cuisine. Au fond du terrain, la lourde silhouette du hangar se découpait, sombre et massive, sur le ciel qui commençait à s’obscurcir.

Les deux femmes étaient déjà installées. Sylvie avait posé sur la table un plat de légumes cuits à l’eau et de la viande froide.

Le brocanteur se glissa derrière sa fille pour accéder à l’évier. Il se lava les mains, les égoutta sommairement en éclaboussant autour de lui, puis les essuya avec un torchon posé sur le dossier d’une chaise.

— C’est pas pour les mains, râla son épouse. Tu ne peux pas prendre la serviette qui est devant toi, comme Clémence et moi.

Sa fille lui adressa un gentil sourire.

— Ça va, ma puce ? lui demanda-t-il. Tu te lèves de bonne heure demain ?

— Oui, je commence à huit heures. Je dois prendre le car de sept heures.

Il hocha la tête en signe de compréhension et la contempla avec admiration. Il la trouvait belle, sa fille. Un peu potelée comme il estimait qu’une jeune fille doit l’être, avec de grands yeux rieurs. Il se demandait comment il avait réussi à faire une enfant aussi belle. Lui, le petit Julien Nadeau, le brocanteur minable, celui dont on se moquait, qu’on appelait “Le nabot”, sans même se cacher. Son cœur se serra à cette pensée, en même temps qu’une émotion l’étreignait en regardant son enfant. C’est sûr qu’elle allait en faire chavirer des cœurs.

Mais pas question qu’elle aille courir avec les bons à rien qui traînaient par ici. Elle méritait mieux que ça. Et puis elle ferait des études, pas comme lui et sa femme. Il y en a plus d’un qui serait bien surpris dans quelques années...

— Tu as fini de trier ce que tu as ramassé cet été ?

La voix acide de Sylvie le fit sursauter. Pas question qu’il lui dise où il en était ni ce qu’il avait peut-être trouvé.

— J’ai pas tout à fait terminé. J’en ai encore pour un jour ou deux.

— Y’a des choses intéressantes ?

— Bof.

Elle lui jeta un regard chargé de mépris et tourna les yeux vers sa fille comme pour la prendre à témoin de la nullité de son père.

— Comment va ta mère aujourd’hui ? interrogea-t-il pour changer de sujet de conversation.

Elle secoua la tête d’un air irrité.

— Elle est encore tombée ce matin. J’ai eu toutes les peines du monde à la relever. L’aide ménagère n’était même pas là pour m’aider. Je me demande bien pourquoi on la paye, celle-là ! À midi, pendant que ma mère mange, elle aurait le temps de faire un peu de ménage. Penses-tu ! Elle lit le journal, elle discute... Je regrette le temps où c’était Marie qui venait. Elle, elle bossait, et puis ma mère l’aimait bien.

Nadeau hocha la tête pour montrer qu’il comprenait et qu’il compatissait.

— Tu dois y retourner ce soir ?

— Si j’y vais pas, qui ce sera ? répliqua-t-elle d’un ton méchant. Tu crois que c’est pour mon plaisir que je vais la faire pisser et lui changer ses couches ?

Elle se leva brusquement, l’air mauvais, en malmenant sa chaise.

— D’ailleurs, j’y vais. Vous débarrasserez ! siffla-t-elle. Faut que tout le monde y mette du sien ! J’en ai marre d’être la bonniche de la maison.

Elle quitta la pièce en faisant claquer ses talons.

Le brocanteur adressa un sourire à sa fille.

— Vas-y, ma chérie, je vais m’en occuper...

Elle s’approcha de lui et l’embrassa gentiment sur la joue.

— Dis, papa...

— Oui, ma puce ?

Elle avait légèrement rougi et semblait un peu mal à l’aise.

— Tu te souviens, on en avait déjà parlé... euh. le car passe très tôt le matin. Si j’avais une mobylette...

Elle hésitait à en dire plus car c’était un sujet qu’elle avait abordé à plusieurs reprises sans succès, mais son père paraissait beaucoup mieux disposé, ce soir-là.

— Ah oui, la mobylette... Pourquoi pas. Je vais peut-être avoir une petite rentrée d’argent et je verrai ce que je peux faire, à ce moment-là.

Elle n’en crut pas ses oreilles. Elle se précipita sur son père et lui claqua un gros bisou sonore sur la joue.

— Merci papa ! Ça serait vraiment trop génial !

*

Journal de Clémence

Jeudi 8 octobre

C’est super. Aujourd’hui, mon père m’a dit qu’il m’achèterait peut-être bientôt une mobylette. J’espère que c’est vrai. J’y crois même pas. Depuis le temps que je lui en parlais ! Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais ce soir, j’ai bien vu qu’il avait l’air vraiment content. C’est sans doute à cause de sa pétasse. Ça, ça me fait quand même moins plaisir. Je dis pas ça par rapport à maman parce qu’elle l’a bien cherché. Elle est jamais contente de rien, toujours à râler et à se plaindre. Et depuis qu’elle s’occupe de mamie, c’est encore pire qu’avant. Des fois, je le plains, mon petit papa, parce que lui, il est gentil. Pour sa nana, personne ne sait que je suis au courant mais je ne suis pas née de la dernière pluie. Je me rends bien compte de ce qui se passe.

Je viens de l’entendre sortir. Maman va encore rouspéter si elle rentre avant lui. Je suis sûre qu’il est allé la retrouver. Maman dit que c’est une vraie saleté, cette bonne femme.

Bon, sur ce, je vais me coucher parce que demain, je dois me lever tôt. Cours de maths à huit heures, c’est pas la joie.

*

Forisse était avachi dans un fauteuil, une cigarette dans une main, une bière dans l’autre. C’était déjà la troisième depuis qu’il était rentré de chez Louis, sans compter ce qu’il avait bu pendant le repas. Il commençait à avoir du mal à garder les yeux ouverts et un début de mal de tête lui taraudait le crâne. Il avait allumé la télé mais ne lui jetait que des coups d’œil distraits par intermittence. Il pensait à la serveuse du restaurant. Cela faisait plusieurs fois qu’elle l’allumait et si elle continuait comme ça, elle allait trouver sans tarder ce qu’elle cherchait. C’était une rouquine sexy, un peu trop maquillée à son goût, la poitrine rehaussée dans des chemisiers très près du corps, à moitié déboutonnés, les jupes courtes, un peu étroites, qui la boudinaient. Elle avait bien compris qu’il se morfondait tout seul dans ce bled perdu et qu’elle avait peut-être une chance avec cet homme un peu plus classe que les lourdauds qui la draguaient habituellement.

Il pensa aux femmes qu’il avait connues dans sa vie, à Christine, à Caroline... Cette dernière était peut-être mariée maintenant, mère de famille... Dans le vague de son esprit brumeux, il se demanda ce qu’il avait mal fait. Et si c’était à refaire, est-ce qu’il ferait les mêmes erreurs ?

Sa bière était vide. Il se leva pour en chercher une autre dans le frigo. Il décida que cette fois, ce serait la dernière mais il avait déjà dit ça pour la précédente. Il avait laissé le décapsuleur sur la table de la cuisine et il ne lui fallut que quelques secondes pour ouvrir la bouteille d’un geste expert. Il jeta machinalement un coup d’œil par la fenêtre et vit le brocanteur qui passait devant chez Louis. La pièce dans laquelle il se trouvait n’était pas éclairée et la visibilité sur la rue était excellente. Il se figea machinalement et, peut-être par réflexe de flic ou tout simplement par curiosité, se mit à observer la scène. Il s’attendait à ce que l’homme rentre directement chez lui et il fut surpris de le voir se diriger dans la direction opposée. Il continua à l’épier et le vit se rendre chez le marchand de livres anciens. Le brocanteur tenta sa chance par l’entrée du magasin et, la trouvant fermée, alla sonner à la porte qui donnait accès à l’appartement situé au-dessus de la boutique. Intrigué, Forisse se rapprocha de la vitre pour essayer de discerner ce que Nadeau tenait dans la main. Cela ressemblait, à la lumière des réverbères, à une enveloppe de papier kraft.

Un vieux bouquin, à cette heure tardive ?

Il s’agissait peut-être de tout autre chose. Une ombre s’élargit sur le mur du bouquiniste et le brocanteur disparut dans l’embrasure de la porte entrouverte. Le policier lampa, directement au goulot, une bonne gorgée de bière et, intrigué, décida de s’intéresser de plus près à ce qui se passait quasiment sous son nez. Il passa au salon et s’affala dans le fauteuil qui lui permettrait de continuer son observation.

La rue était déserte, à peine perturbée par les rares passages de véhicules anonymes, qui traversaient, indifférents, le village assoupi. Le policier avait gardé sa bouteille à la main et continuait à siroter sans quitter la librairie des yeux. Les minutes s’égrenaient et le brocanteur ne reparaissait pas.

Qu’est-ce que ce type pouvait bien faire chez La musaraigne ? Forisse ne connaissait pas suffisamment la bourgade, ses habitants, leurs mœurs et les relations qu’ils entretenaient entre eux, pour répondre à cette question.

Une petite énigme sans intérêt à résoudre.

Ses paupières devenaient de plus en plus lourdes. Si l’autre ne ressortait pas très vite, il ne connaîtrait pas la fin de l’histoire. La bouteille de bière était vide. Fallait-il se lever pour en prendre une dernière dans le réfrigérateur ? Dans ce cas, il risquait de rater la sortie du visiteur.

Il préféra ne pas bouger de son fauteuil et décida d’attendre encore un peu.

Au bout de dix minutes, il regarda sa montre. Il n’avait pas noté l’heure d’arrivée du brocanteur mais, à vue de nez, il lui semblait qu’il y avait plus d’une demi-heure qu’il l’avait vu entrer. Il se mit à bâiller à se décrocher la mâchoire quand il eut soudain le sentiment d’un mouvement dans l’obscurité. Il crut percevoir la porte s’ouvrir. Ce n’était au début qu’une impression, mais qui se confirma très rapidement car bientôt un rectangle de lumière se dessina dans le mur sombre. Une silhouette apparut. C’était Nadeau qui, le dos tourné à la rue, parlait avec quelqu’un caché en bas de la cage d’escalier. Il discuta quelques instants et s’avança sur le trottoir. Son interlocuteur que Forisse n’avait pas encore distingué, se matérialisa soudain sur le seuil. Étonnement du flic. Ce n’était pas le bouquiniste mais une femme. Il plissa des yeux pour mieux l’observer. Elle devait avoir moins de quarante ans. Son profil se détachait dans la lumière et, de loin, elle paraissait fine et bien proportionnée, élégante, séduisante sans aucun doute.

Le marchand de livres ne vivait donc pas seul. Le commandant aurait pourtant bien juré du contraire. Ce petit bonhomme insignifiant avec une femme qui avait l’air plus que convenable ! Forisse n’en revenait pas. Sa situation de vieux célibataire lui parut d’un coup injuste et anormale. Qu’avait-il de différent des autres ? Qu’est-ce qui n’allait pas chez lui ? Son métier de flic, son caractère de cochon, son mode de vie de patachon ?

En maudissant le monde entier, il s’extirpa avec difficulté de son fauteuil et, au prix d’un tangage somme toute assez modéré, parvint à trouver le chemin de son lit. Sans allumer la lumière, il se déshabilla, jeta ses vêtements sur le sol sans précaution, se laissa tomber de tout son long sur le matelas et sombra en quelques secondes dans un sommeil d’amnésie providentiel.

Comme souvent depuis quelques années, il passa une mauvaise nuit, peuplée de rêves étranges, mêlés de souvenirs douloureux et de visions extravagantes. Il tourna et se retourna dans son lit, se leva à plusieurs reprises dans la nuit, à moitié conscient, se déplaçant, à tâtons contre les murs, jusqu’aux toilettes pour soulager la douleur qui le gênait au niveau du bas-ventre.

VENDREDI 9 OCTOBRE

L’heure était déjà bien avancée quand il ouvrit les yeux. Il lui fallut plusieurs secondes pour reprendre ses esprits et se rappeler où il se trouvait. La clarté provenant des fenêtres du salon lui donna une indication sur le temps qu’il faisait dehors. Il se leva péniblement. Ce n’était pas la superforme, mais son début de mal de tête de la veille n’était plus qu’un mauvais souvenir. Il se rendit à la cuisine pour se préparer un café. Il alluma sa première cigarette de la journée. Il lui trouva un goût de terre pourrie et il se dit qu’il devrait arrêter de fumer. Il s’approcha du miroir installé dans l’entrée et examina son visage dans la glace. Pas très reluisant. Des poches sous les yeux soulignaient son regard d’un maquillage rougeâtre. Ses cheveux hirsutes lui donnaient l’air d’un vieux balai-brosse oublié. Il se servit une tasse de café qu’il avala sans sucre. L’amertume de la boisson, associée à la fumée du tabac, le fit grimacer et il toussa plus longuement qu’à l’habitude. Il balança sa tasse dans l’évier. Il la laverait plus tard. Il passa sous la douche. Il aurait voulu se purifier longuement sous l’eau tiède, mais le vieux chauffe-eau à gaz délivrait de l’eau ou brûlante ou glacée. Malgré ses efforts, il ne parvint pas à obtenir la tiédeur qu’il aurait souhaitée.

Qu’allait-il faire de sa journée ?

Il regarda machinalement à travers les carreaux de la cuisine. Un beau soleil étincelait dans un ciel d’azur. Il se demanda si cette météo était habituelle dans la région, en ce début d’octobre. Il avait tellement entendu dire qu’en Bretagne, il pleuvait tout le temps. Mais après tout, quelle importance. Il haussa les épaules, déjà lassé des longues heures d’ennui qui l’attendaient. Il alluma une deuxième cigarette et s’assit à la table de la cuisine. Celle-là était bien meilleure que la précédente. S’il avait eu un journal, il aurait pris avec plaisir un petit expresso.

Ses observations de la veille lui revinrent en mémoire. Il repensa au brocanteur, à la femme qu’il avait entrevue chez le bouquiniste. Louis pourrait certainement lui expliquer tout ça.

Il se leva, enfila une veste, se glissa rapidement les doigts dans les cheveux pour se refaire une beauté et quitta la maison.

*

— Patron, mettez-moi un café.

Forisse se hissa sur l’un des tabourets du bar. Il s’était emparé en passant du journal local du jour et se mit à le feuilleter. Les premières pages concernaient les nouvelles internationales et nationales. Des grèves, des conflits sociaux, le manque de croissance, l’absence de reprise, les guerres au Moyen-Orient... la litanie habituelle d’informations déprimantes. Il se dit qu’il pourrait déjà dicter le journal de demain et celui de la semaine prochaine aussi.

« Que des trains qui n’arrivent jamais à l’heure ! Voilà pourquoi le monde est tellement morose. » Il passa aux pages suivantes et découvrit une succession d’entrefilets consacrés à des bleds aux noms imprononçables, illustrés de photos d’édiles sexagénaires ou de vieux couples célébrant leurs noces de ceci ou de cela. Puis venait le sport. Il ne prit même pas la peine de jeter un coup d’œil en diagonale aux articles qui lui étaient consacrés. Il avait horreur du sport et n’avait jamais admis que l’on puisse gagner des millions à courir derrière une balle en cuir. Ces mecs-là, les héros des temps modernes ! Ça le dépassait complètement. Il referma le quotidien et le posa sur le comptoir.

Louis s’était rapproché. Il prit le journal et le remit à sa place à une extrémité du bar.

— Que des bonnes nouvelles comme d’hab’, suggéra-t-il.

Décidément, « comme d’hab’ » était son expression favorite. Il mettait ça à toutes les sauces.

Le commandant ne lui répondit pas et termina lentement son café.

Il en commanda un second. Quand le patron le servit, il lui demanda :

— Il y a longtemps que vous êtes là ?

— Au café ou dans le village ?

Forisse haussa les épaules.

— Les deux, mon capitaine.

Louis se saisit d’un torchon et, machinalement, se mit à essuyer les tasses encore chaudes qu’il venait de retirer du lave-vaisselle.

— Je suis né à Saint-Pol et le bar, ça fait vingt ans que je le tiens, dit-il.

— Vous devez connaître tout le monde dans le coin ?

Le patron posa son torchon et jeta sur le commandant un regard appuyé.

— C’est le flic qui parle ?

Forisse darda sur lui un regard noir. Il ne tolérait pas l’ironie à son encontre et montait très vite sur ses grands chevaux.

— Vous occupez pas du flic, rétorqua-t-il en grimaçant un sourire pour ne pas braquer inutilement son interlocuteur. C’est simplement de la curiosité. Je parle à des tas de gens ici sans savoir qui ils sont. Je ne voudrais pas commettre d’impair en disant des choses que j’aurais mieux fait de ne pas dire.

— Vous pensez à quelqu’un en particulier ?

— Non, c’est une remarque générale. Tenez, par exemple Valmy, le bouquiniste. Je le vois tous les jours ici depuis que je suis arrivé en Bretagne. Il a l’air quand même un peu spécial ce mec. Vous savez d’où il vient ?

Le barman secoua négativement la tête puis se redressa en croisant les bras.

— Je ne sais pas vraiment. Ça fait un bail qu’il est là, au moins sept ou huit ans. C’est un gars qui ne fait pas d’histoires. Il vient boire son coup et c’est tout. Je n’ai jamais eu de problème avec lui.

— Il est marié, veuf, divorcé ?

— Aucune idée. Je ne l’ai jamais entendu parler d’une épouse ou d’une compagne.

— Il m’a semblé voir une femme sortir de chez lui.

— Une femme pas mal, assez classe ?

— Ouais, peut-être ?

— Alors, ça doit être sa sœur. Elle vit avec lui, mais on ne la voit pas beaucoup. Elle travaille à Morlaix et n’est pas là de la journée.

Sa sœur ! Cette information anodine réconforta le policier. Ce n’était pas le fait que La musaraigne ait une femme qui l’avait contrarié, mais que ce soit, pour autant qu’il avait pu en juger, une belle femme, oui, cela avait eu du mal à passer. Il s’esclaffa avec mépris :

— Je me disais bien aussi...

L’amorce d’un sourire ironique se dessina sur ses lèvres. Il demanda :

— Et le brocanteur, il vit aussi avec sa sœur ?

Louis le regarda d’un air surpris.

— Le brocanteur... il est marié, pourquoi ? Il est même père de famille.

— Ils sont collègues, ils se fréquentent, le bouquiniste et lui ?

— À ma connaissance, pas plus que ça. Qu’est-ce qui se passe, Commissaire ? On dirait que vous les soupçonnez de quelque chose...

Forisse esquissa un vague geste de dénégation qui laissa le patron du café circonspect et cela se vit sur son visage. Le policier, pour couper court, décida de se fendre d’une explication :

— De quoi voulez-vous que je les soupçonne ? Je ne les connais même pas. Je les trouve un peu paumés et je me demande quelle vie ils peuvent bien avoir, c’est tout.

Louis s’était remis à essuyer sa vaisselle. Il se contenta d’afficher une moue dubitative. Un client l’appela du fond de la salle :

— Deux cafés, Patron, s’il vous plaît !

Il s’activa derrière son bar pour les servir rapidement.

Le commandant ruminait sa dernière remarque. Quelle vie pouvait bien avoir les deux hommes ? Le plus simple n’était-il pas de s’en assurer par lui-même. Bougon, il régla son addition et sortit du bistrot.

*

Il dut pousser un bon coup pour ouvrir la porte vitrée, encadrée de montants de bois fatigué, gonflé par des années d’intempéries, dont la peinture – lointain souvenir – marron s’écaillait par plaques entières. Une clochette tinta au-dessus de sa tête. L’odeur caractéristique du vieux papier, complexe combinaison de moisissure affadie et de poussière fétide, agressa ses narines dès qu’il entra dans la boutique. Le magasin était désert. Autour de lui ce n’était pas le fouillis auquel il s’était attendu. Des centaines de livres s’alignaient, parfaitement rangés sur des étagères en bon état. Les bouquins étaient classés par thème : poésie française, Moyen-Âge etc.

Il fit quelques pas en avant sur un plancher rugueux mais récemment lessivé.

Il se demanda s’il trouverait ici des romans policiers. Un rapide tour de la pièce du regard ne lui permit de découvrir aucun polar. Il se rapprocha des rayonnages pour une recherche plus poussée.

Dans le magasin déserté, Forisse se sentait comme un intrus. Le seul bruit qui troublait par moments le silence provenait de ses pas sur les lames du parquet légèrement disjointes. Il marcha jusqu’à la caisse. La machine enregistreuse était récente et il nota qu’ici, l’on acceptait les moyens modernes de paiement. Quelques papiers à en-tête étaient empilés à côté du lecteur de carte. Le policier s’assura d’un coup d’œil circulaire que personne n’approchait et examina furtivement les documents. Des courriers commerciaux essentiellement, émanant de fournisseurs divers. Le bouquiniste avait-il dit vrai et ses affaires fonctionnaient-elles réellement ?

Une chose était pourtant sûre, ici, on ne se jetait pas sur le client. Le flic avisa, au fond du magasin, une porte qui devait desservir un bureau ou une réserve.

Il alla tout près d’elle et colla son oreille contre le panneau de bois. Il lui sembla percevoir du bruit.

Après avoir frappé, il l’entrouvrit et appela :

— Il y a quelqu’un ?

Il entendit un raclement de chaise sur le plancher et une réponse étouffée lui parvint, apparemment de l’étage supérieur. Il ouvrit la porte plus grand. Il entendit des pas dévaler un escalier.

— Voilà, voilà, j’arrive.

La frêle silhouette de Valmy se dessina au fond d’une espèce de corridor obscur.

— Qu’est-ce que c’est ? interrogea-t-il. Ah, c’est vous, fit-il quand il distingua Forisse. Je peux vous aider ?

— Dites donc, vous n’avez pas peur des voleurs. J’aurais eu le temps de vider tout le magasin et vous n’auriez rien vu.

Le bouquiniste leva des yeux apeurés.

— Je n’étais pas bien loin et puis, ce que j’ai en vitrine n’intéresse pas les voleurs.

— Ah bon, ça ne vaut rien ?

— Ce n’est pas ça, mais ça ne mérite pas un cambriolage en bonne et due forme. Vous devez le savoir mieux que moi, n’est-ce pas ?

Effectivement, Forisse le savait mais il n’aimait pas qu’on le prenne pour un con.

— C’est vos affaires, pas les miennes, dit-il d’un ton cassant. Et vous les avez récupérés où, tous ces bouquins sans valeur ?

— Ça vient d’un peu partout... de personnes qui s’en débarrassent lors d’une succession, de vide-greniers...

— De brocanteurs ?

— Parfois aussi, ça peut arriver mais...

— Et il y a une clientèle pour ça ! Ça me surprendra toujours. Enfin, chacun trouve son bonheur où il peut.

L’attitude agressive du policier déstabilisa le bouquiniste qui demanda, mal à l’aise :

— Et vous veniez pour ?

Le commandant ricana.

— Petite visite de courtoisie, pour faire connaissance... nous sommes destinés à être voisins pendant quelques semaines... Et puis, je me demandais si vous aviez des romans policiers...

La musaraigne s’agita brusquement.

— Des romans policiers ? Bien sûr, j’en ai quelques-uns. Ils sont dans ma réserve. Ce n’est pas ce qui intéresse le plus mes clients, vous comprenez.

Il s’excusait, comme s’il avait commis une faute impardonnable.

Forisse enfonça sadiquement le clou.

— On dirait que ça ne vous intéresse pas beaucoup de vendre vos livres. Allez les chercher, vos polars ! Puisque je suis là, je vais y jeter un coup d’œil.

Le bouquiniste balbutia :

— C’est-à-dire que, euh... Commissaire, si vous pouviez repasser un peu plus tard, ça m’arrangerait bien. J’ai une course très importante à faire. Je dois partir tout de suite et je suis déjà très en retard... Je suis vraiment désolé mais je suis coincé, vous me comprenez, n’est-ce pas... euh... enfin, vous voyez...

— Ouais, je vois. Je vois très bien que vous n’avez pas envie de vendre vos bouquins. Désolé d’avoir bouleversé votre emploi du temps... mais je repasserai un de ces jours. Vous serez peut-être plus disposé à faire des affaires qu’aujourd’hui...

Le visage du commerçant blêmit et il adressa à son interlocuteur un regard craintif.

— Oui oui, revenez quand vous voulez. Ce matin, c’est vraiment exceptionnel. J’aurais dû fermer la boutique, mais je ne pensais pas que quelqu’un passerait.

Forisse quitta le magasin, ronchon. Il avait conscience de s’être montré désagréable, mais c’était plus fort que lui, il ne pouvait pas s’en empêcher. Il était comme un scorpion : il fallait qu’il pique. Il regarda sa montre. Elle était synchrone avec son estomac. Il hésita : devait-il rentrer chez lui ou aller déjeuner chez Louis ? Il fit mentalement l’inventaire du contenu de son frigo et décida qu’il avait tout intérêt à manger à l’extérieur.

La serveuse qui lui faisait du gringue ne prenait son service qu’en fin d’après-midi et cela le contraria un peu. Il se serait senti un peu moins seul si elle avait été là.

Le bouquiniste qui parfois déjeunait chez Louis ne se montra pas. Après tout, il avait peut-être vraiment à faire à l’extérieur. Il essaya de se renseigner auprès du patron :

— On a pas vu Valmy, ce matin. Il déjeune bien ici d’habitude ?

— Ça lui arrive de temps en temps, mais pas tous les jours. Ça m’étonnerait qu’on le rencontre aujourd’hui parce que je viens à l’instant de le voir passer dans sa voiture.

— Ah, j’ai pas fait attention. Qu’est-ce qu’il a comme voiture ?

— Un Tiguan.

— Mazette, ça marche bien, les affaires ! Et de quel côté il est parti ?

— En direction de Morlaix, mais ça veut pas dire que c’est là-bas qu’il se rendait. Il a pu aller n’importe où, en fait...

Le patron se gratta le bout du nez comme s’il hésitait, puis il se pencha vers le policier et lui demanda, mezza voce :

— Décidément, il vous intrigue, le père Valmy. Vous avez quelque chose à lui reprocher ou quoi ?

Forisse haussa les épaules et prit l’air revêche de celui qui en a marre de répéter plusieurs fois la même histoire à des gens qui font semblant de ne rien comprendre. Il grogna :

— Je vous ai déjà dit que non. Je suis un peu curieux, je le reconnais, mais vous admettrez qu’on s’emmerde comme un rat mort, dans ce bled. Alors qu’est-ce qu’on fait ? On regarde autour de soi, on discute, on fait connaissance. Je pourrais tout aussi bien vous parler du gars en tenue de chantier qui prend son café tous les matins. Il lui faut une heure pour boire son jus. On dirait qu’il n’a rien à branler, ce mec. Vous le connaissez, celui-là ?

Louis qui s’était redressé se mit à rire.

— C’est un employé communal, un cantonnier, en fait. C’est vrai que c’est pas un violent, mais c’est un bon bougre.

— Et le broc, c’est un brave type aussi ?

Le flic invita, d’un geste, le barman à s’attabler en face de lui.

— Cinq minutes seulement, je suis tout seul pour le bar et la salle. Nadeau, bien sûr que c’est un mec bien, comme la plupart des gens d’ici. C’est un gars sans histoires. Il n’y a vraiment rien à dire à son sujet.