Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Les enquêtes de Bernie Andrew

- Sprache: Französisch

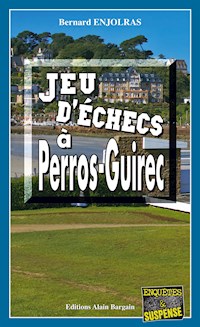

Quel secret recèle la belle demeure familiale de Jacqueline Harcourt, alerte septuagénaire perrosienne ?

Un monte-en-l’air malchanceux s’y tue en essayant de la cambrioler, un malheureux y est retrouvé pendu dans le hangar…

Bernie Andrew, célèbre auteur de romans policiers et détective amateur à ses heures, est persuadé que ces événements ne sont ni accidentels ni fortuits.

Il est convaincu que, pour des raisons inconnues, un mystérieux personnage tire les ficelles dans l’ombre et que cet individu qu’il a surnommé “Le joueur d’échecs” évolue dans l’entourage proche de la vieille dame.

Son enquête le mènera dans les différents quartiers de Perros-Guirec, mais c’est de beaucoup plus loin que surgiront la solution de l’affaire et la révélation de l’identité du joueur d’échecs.

Le 6e tome des enquêtes passionnantes de Bernie Andrew prend pour cadre la région de Perros-Guirec en Bretagne, pour le plus grand plaisir des lecteurs !

EXTRAIT

Une sale tête, une mine renfrognée. L’individu, de taille moyenne, était vêtu d’un blouson de cuir et d’un jean en toile. Ses cheveux grisonnants se raréfiaient sur le sommet de son crâne. Son nez cassé de boxeur, sa vilaine peau grêlée lui donnaient une vraie tête de voyou de second ordre comme on en voyait dans les films en noir et blanc des années cinquante.

Sans regarder quiconque, le quidam se dirigea vers la sortie de la rame.

Puis le train s’ébranla et reprit un peu de vitesse.

Bernie aperçut une dernière fois l’inconnu qui se hâtait le long du quai. Le TGV accéléra, la gare ne fut bientôt plus qu’un souvenir.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Editions Bargain, le succès du polar breton. –

Ouest France

À PROPOS DE L'AUTEUR

Bernard Enjolras est né en 1952 à Lyon. Après une carrière professionnelle effectuée à France Télécom, il vit aujourd'hui à Trégastel au cœur même de la côte de Granit Rose. C'est ce cadre magique qui sert de décor aux premières enquêtes de son personnage fétiche : Bernie Andrew.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 314

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

À Wei et Frédéric

REMERCIEMENTS

- À Michèle Jacques, Marc Reveillère,Yvon Bossis, Jean-Yves Le Fichous.

- À toute l’équipe des Éditions Alain Bargain.

I

Bernie Andrew adorait voyager en train. Il avait découvert ce moyen de transport assez tard, alors qu’il avait déjà largement dépassé les dix-huit ans.

La vie de salarié, qui avait été la sienne par la suite, faite de nombreux déplacements dans tout l’Hexagone et même au-delà, avait fait de lui ce genre d’usager que la SNCF qualifie de « grand voyageur ».

Quand il avait finalement renoncé à une activité professionnelle “normale” pour vivre de sa plume, son goût pour le rail était resté intact comme au premier jour.

Il s’était, à l’aube de la cinquantaine, reconverti en auteur de romans policiers. Il aimait les polars à l’ancienne et, fort heureusement pour lui, partageait cette passion avec de nombreux lecteurs. Il vivait donc fort honorablement de son art et n’utilisait plus le rail que pour ses déplacements personnels.

En prenant de l’âge, ses exigences de confort s’étaient accrues et il voyageait désormais en première classe.

Il pestait régulièrement contre la SNCF et ses nouvelles voitures où les sièges sont en vis-à-vis et où il est impossible d’avoir la moindre intimité et d’allonger les jambes sans donner un coup de pied à son voisin d’en face.

Pour pallier cet inconvénient et voyager en “solo”, il réservait ses billets très longtemps à l’avance à fin de bénéficier des rares sièges susceptibles de lui convenir dans une rame.

En cette fin septembre, emporté par un TGV qui le conduisait directement à Lannion, il maudissait le sort qui lui avait attribué une mauvaise place dans ce fichu train.

Il était pourtant installé là où il l’avait souhaité, sur un siège isolé, où il pouvait étirer ses jambes tout à loisir et même quitter ses chaussures sans que personne ne le remarque.

Oui mais, seul problème, et de taille, le passager installé devant lui toussait…

Une toux sèche, irritante, obsédante…

De petites quintes qui se succédaient sans interruption depuis le départ de Paris, plusieurs heures plus tôt.

Bernie était excédé.

Au lieu de se détendre et de se plonger dans un bon bouquin, comme il en avait l’habitude, il avait dû se résoudre à une fréquentation assidue du bar, agrémentée d’innombrables allers-retours dans les couloirs pour essayer de calmer l’énervement qui s’était emparé de lui.

Il avait espéré que le gêneur descendrait au Mans ou à Rennes. Espoir déçu, conforme au vieux principe de la tartine beurrée. C’est toujours le mauvais côté qui se retrouve collé au sol, en cas de chute !

Pas plus de chance à Saint-Brieuc. Décidément, quand le sort est contre soi, il n’y a vraiment rien à faire !

Presqu’à la fin de son voyage, et en désespoir de cause, Bernie était retourné à sa place et tentait, sans grand succès, de se plonger dans la lecture d’un magazine. Il s’enfonçait, tant bien que mal, l’index gauche dans l’oreille, ce qui, malheureusement, ne parvenait pas à l’isoler totalement des bruits ambiants parasites.

Avant l’entrée à Plouaret, le train s’immobilisa en rase campagne. Le romancier qui connaissait bien la région se redressa sur son siège et jeta un rapide coup d’œil sur le paysage.

La gare ne devait pas se trouver très loin. Pourvu que cet arrêt imprévu ne s’éternise pas !

La sonnerie d’un téléphone portable stridula soudain. Par pur réflexe, Bernie tendit l’oreille. Le tintement s’amplifiait juste devant lui.

Le tousseur ! Il ne manquait plus que ça ! Quel emmerdeur, celui-là !

Malgré lui, l’écrivain se rapprocha du dossier qui lui faisait face.

— Allô !

L’homme accorda peu de temps à son interlocuteur. Il éclata d’une voix courroucée :

— Ça va pas ! Vous n’êtes pas bien. Vous ne deviez pas m’appeler. Ne recommencez jamais ça ou je laisse tout tomber, c’est bien compris !

Déjà le train repartait. Le contrôleur annonçait :

— Plouaret-Trégor, une minute d’arrêt.

Alors que Bernie avait perdu tout espoir, le passager installé devant lui s’agita soudain.

Il se leva pour s’emparer de sa valise rangée au-dessus de lui dans le compartiment à bagages, la posa sur son siège et prit tout son temps pour enrouler méthodiquement une écharpe de laine rouge autour de son cou. Bien sûr, on se trouvait désormais tout près du terminus, mais c’était quand même mieux que rien.

L’auteur de romans policiers eut tout le loisir de l’examiner.

Une sale tête, une mine renfrognée. L’individu, de taille moyenne, était vêtu d’un blouson de cuir et d’un jean en toile. Ses cheveux grisonnants se raréfiaient sur le sommet de son crâne. Son nez cassé de boxeur, sa vilaine peau grêlée lui donnaient une vraie tête de voyou de second ordre comme on en voyait dans les films en noir et blanc des années cinquante.

Sans regarder quiconque, le quidam se dirigea vers la sortie de la rame.

Puis le train s’ébranla et reprit un peu de vitesse.

Bernie aperçut une dernière fois l’inconnu qui se hâtait le long du quai. Le TGV accéléra, la gare ne fut bientôt plus qu’un souvenir.

*

L’homme attendit patiemment avec les autres passagers que le train quitte la gare. Il put alors traverser les voies, silhouette anonyme dans un groupe disparate de voyageurs pressés. Il vérifia rapidement l’heure affichée à sa montre par rapport à celle de l’horloge de la salle d’attente. Il ne s’éternisa pas et franchit rapidement la lourde porte qui donnait sur l’extérieur.

Si tout se passait comme convenu, on viendrait le récupérer à l’heure pile.

Il n’avait que quelques minutes à attendre. Il leva la tête à la recherche de caméras de surveillance. L’endroit n’en était manifestement pas équipé et un sourire de contentement se dessina sur son visage. Puis, ses yeux s’attardèrent sur le paysage qui s’offrait à lui. Un parking à moitié vide, quelques maisons, peut-être un ancien café juste en face de lui.

L’air était frais. Il frissonna, remonta machinalement le col de son blouson et remit son écharpe de laine en place.

« Quel pays de ploucs ! » se dit-il.

Il se demandait comment qualifier cet endroit perdu lorsqu’une berline claire entra sur le parking. Cinq heures sonnaient.

Ce devait être pour lui. La voiture était assez ancienne et de type plutôt courant. Un bon point. Personne ne remarquerait cet équipage.

Le véhicule s’arrêta devant lui. Le conducteur se pencha sur le siège du passager avant pour ouvrir la portière.

Sans dire un mot, l’homme balança sa valise sur la banquette arrière et s’installa à l’avant. Il n’avait pas encore fermé sa portière que déjà, le chauffeur redémarrait et s’engageait rapidement sur la route.

*

— Alors Bernie, comment s’est passé ton voyage ?

Jean-Jacques Bordier, l’ami fidèle, attendait l’écrivain à l’arrivée du train. Ce dernier lui narra brièvement les péripéties de son trajet et l’exaspération que lui avait causée le maudit tousseur.

Jean-Jacques garda par-devers lui son envie de rire. Il connaissait bien le romancier et savait que ce dernier ne supportait pas que ses petits tourments ne soient pas pris au sérieux. Il s’efforça plutôt de détourner la conversation.

— Alors, content de retrouver la Bretagne ?

Bernie s’arrêta un instant et respira à pleins poumons.

— Le bon air vivifiant que l’on trouve ici ! C’est quand même autre chose que l’atmosphère polluée de la capitale.

Il reprit sa marche et poursuivit :

— Et pour une fois que je viens pour des événements réjouissants et non pas, comme d’habitude, pour une affaire criminelle, c’est quand même un vrai plaisir, n’est-ce pas ?

Jean-Jacques acquiesça.

Il se remémora en silence les enquêtes qu’il avait partagées avec son vieux complice au cours des dernières années.

Qui aurait pu penser qu’un professeur agrégé de lettres en retraite comme lui se serait trouvé impliqué dans autant d’affaires sordides, dans autant de crimes machiavéliques…

— C’est vrai, répondit-il, tu as raison, pour une fois, ce n’est pas un drame qui t’amène ici. Je suis heureux pour les du Chastel que la roue tourne enfin pour eux dans le bon sens. Ce sont vraiment des gens très sympathiques. C’est ce samedi, demain à midi, si je ne m’abuse ?

— Oui, c’est bien ça, demain.

— Il n’y aura que des parents proches ?

— Et quelques amis puisque je suis invité.

L’enseignant retraité connaissait bien évidemment les du Chastel. C’était d’ailleurs lui qui, quelques années auparavant, les avait mis en relation avec l’écrivain.1 Il avait rencontré à plusieurs reprises Aude dont on allait fêter les fiançailles le lendemain. Une charmante jeune femme qui serait bientôt médecin.

Cela lui rappela son propre mariage et son divorce. Des réflexions amères lui traversèrent l’esprit. Combien de temps durait l’amour ? Pour lui, cela n’avait pas duré très longtemps, mais pour les autres ? Cela devait dépendre des individus. Deux ans pour certains, sept pour d’autres. C’était en tout cas les durées de vie moyennes des couples en France. Cela en valait-il la peine ?

Il expira lourdement pour chasser ces sombres pensées de sa tête et ne pas porter malheur aux jeunes fiancés.

Ils étaient arrivés à la voiture. Il ouvrit le coffre et chargea les bagages de Bernie. Quelques instants plus tard, ils quittaient le parking et traversaient Lannion pour gagner Trégastel où Jean-Jacques s’était installé à sa retraite.

*

Ce dimanche matin-là, il faisait beau. Le quartier de Golgon où résidait Jean-Jacques s’éveillait en douceur. Aucun bruit ne troublait la quiétude du voisinage et Bernie s’était autorisé une relative grasse matinée. Toute petite en réalité car, dès neuf heures du matin, il était déjà habillé, lavé et rasé de près.

Une bonne odeur de café et de pain grillé se répandait dans la maison. Quand l’écrivain pénétra dans la cuisine, son ami était déjà plongé dans la lecture du journal.

Ce dernier leva rapidement la tête pour les salutations d’usage et disparut à nouveau derrière les pages grandes ouvertes de son quotidien.

Le romancier ne se formalisa pas de l’attitude de son hôte. Ils se connaissaient depuis assez longtemps pour ne pas se sentir obligés de faire des chichis. Rentré assez tard la veille, il avait eu amplement le temps de raconter par le menu les fiançailles d’Aude du Chastel.

Un bol était déjà posé sur la table.

Il se servit une copieuse ration de café et se beurra généreusement plusieurs tartines de pain. Il commença à déjeuner tranquillement et ce n’est qu’après plusieurs bouchées qu’il s’adressa à son ami :

— On dirait que les nouvelles sont passionnantes ?

Jean-Jacques abaissa brusquement le journal devant lui.

— Excuse-moi, Bernie, je ne t’oublie pas, mais je suis en train de lire un article qui concerne une de mes vieilles amies de Perros.

— Rien de grave ?

— Eh bien, oui et non. Figure-toi qu’elle a dû être victime d’une tentative de cambriolage dans la nuit de vendredi à samedi et que, malencontreusement, le malfaiteur s’est tué en tombant de son échelle. La pauvre Jacqueline doit être dans tous ses états. Je vais attendre une heure un peu plus décente, mais je dois l’appeler sans faute.

Bernie dégusta consciencieusement son pain et engloutit son bol de café. Tout en se léchant les babines, il s’enquit :

— Le voleur s’est tué avant ou après le cambriolage ?

— Avant, semble-t-il, puisqu’il n’y a pas eu d’effraction. C’est sans doute en montant à l’échelle qu’il a glissé puis est tombé. D’après l’article, il serait tombé à la renverse et se serait fracturé la colonne vertébrale. Mais dans quel monde vivons-nous ? Si les voyous viennent maintenant jusqu’à Perros-Guirec, où allons-nous ? C’est vraiment à désespérer de l’espèce humaine !

— Comment sais-tu qu’il s’agit de la maison de ton amie ?

— Le nom de la villa est cité. « Un monte-en-l’air malchanceux se tue en tentant de cambrioler la villa “L’aigle” à Perros-Guirec. » Aucun doute ! C’est bien chez Jacqueline que ça s’est passé. Quelle heure est-il ? Il faut que je l’appelle.

Bernie s’essuya délicatement les lèvres avec sa serviette.

— J’imagine que tu ne seras pas le seul à l’appeler, mais si c’est une amie très chère, alors…

Jean-Jacques surprit le regard de l’écrivain.

— Ce n’est pas du tout ce que tu imagines. Jacqueline Harcourt n’est qu’une amie, rien d’autre. Nous appartenons au même club de bridge. Point barre ! Ne va pas t’imaginer des choses…

L’écrivain se mit à rire.

— Dommage, se moqua-t-il. Après m’être bien gobergé aux fiançailles d’Aude du Chastel, je me serais bien vu me goinfrer au mariage de Jean-Jacques Bordier. Tant pis pour moi, je vais me rabattre sur un des bons restaus du coin. Qu’en penses-tu ?

L’ex-enseignant se dispensa de réponse. Il était déjà parti au salon, en quête de son combiné téléphonique.

Bernie l’entendit bientôt se lancer dans une conversation animée avec sa correspondante.

Sans écouter vraiment ce que disait son ami, il eut conscience que son nom était prononcé à plusieurs reprises.

Quand Jean-Jacques refit son apparition dans la cuisine, le romancier comprit aussitôt qu’il allait être sollicité pour enquêter sur un cambriolage tragique.

1 Voir Mauvais sorts dans le Trégor, même auteur, même collection.

II

À quinze heures, les rues de Perros-Guirec étaient désertes comme très souvent le dimanche après-midi. Il ne pleuvait pas et aucun vent ne chassait les nuages agglutinés dans le ciel gris.

Un dernier jour de septembre plutôt morose.

Cette météo tristounette contrastait complètement avec l’excitation de Jean-Jacques qui jubilait au volant de sa voiture.

— Je t’assure, Bernie, que tu ne le regretteras pas… – comme son ami affichait une moue sceptique, il poursuivit : Tu verras, Jacqueline est une femme charmante. Elle te connaît de réputation et quand elle a su que tu séjournais chez moi, elle a vraiment insisté pour que nous venions prendre le café chez elle. Je ne pouvais décemment pas refuser.

Après avoir traversé Ploumanac’h et doublé le sémaphore de La Clarté, ils roulaient maintenant sur le boulevard Aristide Briand, en direction du centre.

— Tu dois connaître assez bien Perros depuis le temps que tu viens dans le Trégor ? demanda l’ancien professeur pour relancer la conversation.

— Pas si bien que ça puisque je ne comprends pas par où tu passes. Je croyais que ton amie habitait près de Trestraou…

Jean-Jacques mit son clignotant, ralentit et tourna sur la gauche.

— En réalité, sa maison domine la plage de Trestraou, mais pour y accéder, il faut passer par le centre. Tu vas voir, nous sommes bientôt arrivés.

Le quartier où d’immenses villas bourgeoises dominaient la mer, respirait la paix, la tranquillité et la respectabilité.

Face à une telle concentration de demeures toutes plus cossues les une que les autres, l’écrivain ne put retenir un sifflement admiratif.

— Faut pas être smicard pour habiter ici ! J’imagine aisément ce que ça doit donner avec un petit rayon de soleil – il se tourna vers Jean-Jacques : Dis-moi. Qu’est-ce qu’elle fait dans la vie ta petite copine Jacqueline ?

L’interpellé grimaça.

— Ce n’est pas ma petite copine, comme tu dis, et elle n’est pas non plus aussi fortunée que ce que tu veux bien sous-entendre. Elle fait certes partie des classes favorisées mais guère plus que toi ou moi. Elle était pharmacienne et je crois que sa maison de Perros lui vient de sa famille.

— Elle a un mari, je présume ?

— On dit qu’elle est veuve, mais elle ne m’a personnellement fait aucune confidence à ce sujet. Je m’en tiendrai donc à la version officielle, si l’on peut dire.

Jean-Jacques avait ralenti en raison de l’étroitesse de la rue. La mer n’apparaissait que par intermittence sur leur gauche, mais la vue qui, par moments, s’offrait aux deux amis, ne laissait aucun doute sur la magnificence du paysage dont bénéficiaient les heureux propriétaires des demeures bordant la côte.

Le chauffeur actionna son clignotant une nouvelle fois et, à très faible allure, s’engagea dans l’allée gravillonnée d’une propriété. Le chemin, assez fortement pentu au début, bifurqua rapidement sur la droite et les deux compères eurent bientôt une imposante villa dans leur champ de vision.

Elle trônait, majestueuse, dominant la mer sur plus de 200 degrés. Il s’agissait d’une maison de facture très classique, comparable à beaucoup d’autres du même genre et du même standing que l’on voit sur les côtes du Trégor. Bâtie sur trois niveaux, elle devait compter une dizaine de pièces. Un petit parc à l’anglaise l’entourait. De grands arbres centenaires l’isolaient du voisinage.

Jean-Jacques gara son véhicule à proximité de deux autres voitures. Sur la gauche des visiteurs, Trestraou dévoilait son immense plage à marée basse, et, droit devant eux, les Sept Îles crénelaient l’horizon de leurs lointaines silhouettes.

— Tu es bien sûr que cette dame fait partie de la même classe de favorisés que nous ? ironisa Bernie.

L’ex-enseignant se borna à hausser les épaules et sortit de la voiture.

Le romancier le rejoignit rapidement et ils gagnèrent tous deux le seuil de la maison.

La porte s’ouvrit avant même qu’ils aient sonné.

Une femme, encore jeune, d’un âge difficile à préciser, sans doute moins de quarante ans, les attendait dans le hall d’entrée. De taille moyenne, ses cheveux châtains qui commençaient à grisonner mangeaient partiellement son visage blafard. Bernie fut aussitôt persuadé que si cette personne n’avait pas été aussi effacée, avec ses traits réguliers, son petit nez droit et ses yeux noisette, elle aurait pu être assez jolie. Elle était vêtue d’un vieux pull en laine grise et d’une jupe noire sans âge qui dessinaient une silhouette lasse. Elle portait aux pieds de vieux chaussons en tissu râpé.

— Entrez, je vous prie, leur dit-elle en baissant les yeux. Nous vous attendions. Si vous voulez bien me suivre… Maman vous attend au salon.

Il ne faisait pas très chaud dans la maison dont l’aménagement intérieur devait certainement dater de plusieurs années. Le remplacement du papier peint ainsi que quelques travaux de réfection n’auraient pas été du luxe. L’ensemble, un peu fané, témoignait cependant d’une aisance oubliée dont les habitants avaient dû apprendre à se passer au fil des ans.

— Jacqueline, très chère amie…

Jean-Jacques s’était précipité auprès de la maîtresse de maison qu’il embrassa affectueusement sur les deux joues.

— Quelle histoire, n’est-ce pas ? Mais laissez-moi vous présenter mon ami Bernie Andrew…

Tandis qu’il se lançait dans un protocole ampoulé, l’écrivain observait attentivement leur hôtesse.

La dame, largement septuagénaire, ressemblait physiquement à sa fille avec une bonne trentaine d’années et quelques kilos en plus. Ses cheveux blancs, coupés court, encadraient un visage énergique. Une personne à qui il ne devait pas falloir en conter, à la personnalité, manifestement, totalement à l’opposé de celle de sa fille.

Le romancier sourit intérieurement en se souvenant d’avoir chambré son vieux copain à propos de ses éventuelles relations amoureuses avec cette personne.

La fille de Jacqueline s’appelait Josée et c’est elle qui prépara le café et fit le service. Elle en renversa quelques gouttes en remplissant la tasse de Bernie.

— Mais que tu es maladroite, ma pauvre fille ! Tu ne pourrais pas faire attention !

La jeune femme rougit sous la réprimande. Elle s’excusa avec gêne et, sous l’œil assassin de sa mère, se ratatina encore un peu plus sur elle-même. Puis, malhabile, en équilibre instable, elle se pencha en avant pour tendre leurs tasses aux invités.

Jean-Jacques échangea un regard avec son ami, surpris peut-être par ce caractère sévère et intransigeant qu’il n’avait pas soupçonné chez sa partenaire de bridge. Il s’arma de son plus beau sourire et se tourna vers elle.

— Alors, très chère, racontez-nous tout de cette terrible affaire. Vous avez dû avoir une peur bleue cette nuit-là…

Solidement campée dans son fauteuil, Jacqueline prit le temps d’avaler délicatement une gorgée de café.

Elle reposa sa tasse avec soin et s’accouda confortablement.

— Ne m’en parlez pas ! Heureusement qu’Antoine était là.

— Antoine ?

— C’est mon fils. Quand Michel est venu nous avertir, s’il n’avait pas été là, je ne sais pas ce que j’aurais fait.

Jean-Jacques et Bernie se regardèrent.

— Je vais vous expliquer, dit leur hôtesse en se rendant compte de leur incompréhension. Durant la nuit, nous ne nous sommes aperçus de rien. C’est le samedi matin que Michel est venu nous réveiller aux aurores. Michel, c’est une personne que je prends pour m’aider au jardin. Il vient en général le samedi. C’est lui qui a trouvé le cambrioleur. Il était écrasé sur les rochers en bas de la maison, là où elle donne dans le vide. Moi, je n’y suis pas allée, c’est Antoine qui s’est occupé de tout. Il a appelé les gendarmes, les a reçus… Heureusement qu’il était là !

— Vous n’avez donc pas vu la victime ? s’enquit Bernie. Ni où s’est produite la chute ?

— Vous pensez bien qu’il était hors de question que j’aille voir où cet homme était tombé. Ce sont les gendarmes qui m’ont obligée… obligée, je maintiens ce terme, à regarder le corps pour l’identifier et vérifier si je le connaissais.

— Et ? quêta le romancier.

— Bien évidemment, je ne l’avais jamais vu. Je n’ai pas pour habitude de fréquenter les voleurs. Antoine non plus ne le connaissait pas.

Un silence se fit dans la pièce. Bernie avait des tas de questions à poser, mais il craignait de se montrer importun. Il jeta un petit coup d’œil implorant à Jean-Jacques. Ce dernier réagit aussitôt.

— C’était la première tentative de cambriolage que vous subissiez ? interrogea-t-il.

Jacqueline haussa vivement les épaules.

— Mais bien évidemment ! Nous sommes à Perros-Guirec ici, pas en banlieue parisienne. Et puis, dites-moi, qu’est-ce qu’il peut bien y avoir à voler dans une vieille baraque comme celle-ci ?

Bernie profita de cette question pour revenir dans la conversation.

— Je dirais qu’un malfaiteur qui s’introduit de nuit dans une maison où les propriétaires sont en train de dormir a forcément une idée précise en tête. Il s’intéresse vraisemblablement à de l’argent liquide, des bijoux, des pierres précieuses, des montres, des vases rares, des toiles de valeur… enfin le genre de choses que l’on peut emporter facilement avec soi…

Madame Harcourt fit non de la tête.

— Il y a bien longtemps que ce genre d’articles a disparu de cette maison. Non, vraiment, je ne comprends pas pourquoi ce monte-en-l’air s’en est pris à nous.

Elle paraissait sincèrement désolée. Jean-Jacques lui prit la main et la tapota doucement pour la réconforter.

Elle sourit et sembla se détendre.

Le romancier revint à la charge.

— Est-ce que vous savez si, avant de chuter, il avait déjà commencé à forcer la fenêtre par laquelle il voulait entrer ?

Elle secoua de nouveau négativement la tête.

— Antoine est allé vérifier avec les gendarmes. Le voleur est tombé avant d’avoir commis la moindre effraction. Le bon Dieu l’a puni avant même qu’il ait péché. Paix à son âme.

Elle soupira et se tourna vers Bernie.

— Vous voyez, monsieur Andrew, vous écrivez des intrigues policières, mais imaginiez-vous que parfois la réalité est très proche de la fiction ? Enfin, qui sait, peut-être que ce fait divers vous sera utile un jour…

L’écrivain acquiesça d’un sourire. Elle reprit :

— Je vois à vos yeux qui pétillent que vous auriez aimé inspecter l’emplacement où le corps a été trouvé. Ne vous gênez pas, allez-y… vous trouverez facilement, là où la maison surplombe la zone de rochers. Je ne pourrai malheureusement pas vous indiquer l’endroit précis car je ne le connais pas…

— Je le connais, moi, cet endroit.

Tout le monde se retourna sous l’effet de la surprise. Une jeune fille les regardait en souriant.

— Eh bien, Audrey ! Tu écoutes aux portes maintenant. Qu’est-ce que tu racontes ?

La jeune personne ne se démonta pas. Elle jeta un regard insolent à Jacqueline et, se détournant d’elle effrontément pour s’adresser à Bernie, elle répondit :

— Je raconte que je sais où le cambrioleur est tombé. Je l’ai vu avant que les gendarmes arrivent.

Jacqueline Harcourt s’offusqua :

— N’écoutez pas cette petite sotte. Elle ne sait pas ce qu’elle dit. Se ravisant, elle ajouta : À propos, je vous présente ma petite-fille Audrey, la fille d’Antoine.

L’adolescente devait avoir dans les dix-sept ans. Elle présentait ce visage boudeur qu’affichent bon nombre de jeunes filles de son âge. Elle était pourtant ravissante avec son visage en triangle, des traits fins, réguliers et une abondante chevelure brune qui lui tombait sur les épaules. Elle portait un pull en maille jersey, dont les manches trop longues lui cachaient les mains. Un jean taille basse, maintenu par un ceinturon en cuir vieilli recouvrait ses fines jambes d’échassier.

Jean-Jacques intervint pour ne pas perdre une information précieuse :

— Si Mademoiselle sait où est tombé le cambrioleur, et si vous en êtes d’accord, chère amie, elle pourrait peut-être nous montrer où cela s’est passé… Nous en profiterions pour prendre congé et vous laisser vous remettre de vos émotions.

Il s’était déjà levé, Bernie l’imita.

Jacqueline n’osa pas s’opposer à la requête de l’enseignant. Quand ils prirent congé, la jeune fille sortit avec eux.

— C’est là. On voit encore une trace de sang.

L’adolescente leur montrait du doigt un amas de rochers en aval de la maison.

Bernie et Jean-Jacques descendirent prudemment jusqu’à l’endroit de la chute et examinèrent les lieux avec soin pendant plusieurs minutes. Quand ils furent remontés, Bernie leva la tête et jeta un coup d’œil en direction du sommet de la maison.

— C’est par cette fenêtre-là, en haut, qu’il avait prévu de passer ? Mais comment comptait-il faire pour grimper jusque-là ?

La jeune fille le regarda d’un air surpris, comme si elle doutait des capacités intellectuelles de l’écrivain.

— Avec une échelle, bien sûr !

— Une échelle ? Il était venu avec une échelle ?

L’étonnement du romancier n’était pas feint. Il fronça les sourcils et se tourna vers Jean-Jacques comme pour le prendre à témoin.

Ce dernier intervint :

— Les gendarmes ont emporté l’échelle ?

— Non, ils l’ont remise à sa place dans le hangar. Si vous voulez, je peux vous la montrer…

Elle se dirigea vers l’entrée de la propriété, en direction d’une construction que les deux hommes n’avaient pas encore remarquée. Elle poussa une lourde porte en bois détériorée par les années et s’avança.

Une odeur de vieille sciure saisit les deux amis quand ils pénétrèrent dans le bâtiment. Ses dimensions permettaient aisément d’y garer une voiture. Le ménage ne devait pas y être fait très souvent car d’imposantes toiles d’araignées recouvraient les poutres en bois de son plafond assez haut. L’échelle était posée contre un mur.

Bernie s’approcha et passa ses mains sur les montants et quelques barreaux, comme s’il la caressait.

— Elle appartient à la propriété ?

La jeune fille fit oui de la tête.

— Et nous sommes dans le royaume de votre jardinier ? poursuivit Jean-Jacques.

Audrey haussa les épaules et reprit son air boudeur.

— Vous n’avez pas l’air de l’aimer beaucoup, remarqua l’écrivain.

— C’est un gros nul, un vrai bolos !

Les deux hommes échangèrent un regard intrigué. Ils ne parlaient manifestement pas la même langue que cette jeune personne.

— Vous disiez tout à l’heure, devant votre grand-mère que vous aviez vu le malheureux. À quel moment l’avez-vous vu ?

Elle releva machinalement une mèche de cheveux qui lui cachait les yeux. Elle la roula entre ses doigts et se mit à la mâchouiller comme un doudou de petite fille.

— J’ai entendu du bruit le matin. Je me suis levé et j’ai entendu mon père téléphoner aux gendarmes. Je suis sortie et j’ai vu le corps sans que personne ne me remarque.

— Vous aviez entendu quelque chose pendant la nuit ? s’enquit Bernie.

— Vers deux heures du matin, j’ai été réveillée. Je me suis demandé ce qui se passait, mais ce n’était que mon père qui rentrait.

— Et le cambrioleur, vous l’aviez déjà vu ?

Elle secoua négativement la tête et, au bout d’un moment, elle ajouta :

— J’avais jamais vu une tête de gangster comme ça. De toute façon, je ne connais aucun boxeur !

— Qu’est-ce que vous dites, s’exclama le romancier. Il avait une tête de gangster ?

— Ben oui. Et il avait le nez cassé comme ceux des boxeurs !

III

De tous les jours de la semaine, le dimanche était le préféré de Léontine Le Dréan. Son fils unique et adoré venait habituellement déjeuner à la maison et elle profitait d’une partie de l’après-midi en sa compagnie.

En cette fin septembre, il n’avait pas dérogé à la règle et, tandis qu’il somnolait après un bon repas devant la télé allumée, elle mettait la dernière main à sa vaisselle.

Il faisait bon vivre dans son coquet intérieur d’une propreté étincelante. Cette demeure, habituellement chaleureuse, se nimbait d’une quiétude particulière quand son Victor lui rendait visite.

Elle rêvassait en souriant quand la sonnerie du téléphone la tira brusquement de sa semi-léthargie.

Elle se précipita pour que son fiston ne soit pas réveillé par cette intrusion inopportune.

— Allô ! murmura-t-elle.

— Madame Le Dréan, Jean-Jacques Bordier à l’appareil. Comment allez-vous ? Je ne vous dérange pas ?

Que répondre à cette question ? L’enseignant retraité comptait au nombre de ses employeurs et elle investissait son domicile deux fois par semaine pour y accomplir ses tâches d’aide-ménagère.

— Que se passe-t-il ? s’enquit-elle prudemment.

— J’aurais besoin de voir Victor assez rapidement. Comme je sais qu’il est habituellement chez vous le dimanche après-midi, je me suis permis de vous appeler.

— Ne quittez pas.

Elle posa le combiné et, tout en s’essuyant les mains dans son tablier, gagna le salon. Elle s’avança sur la pointe des pieds. Si Victor était endormi comme elle le pensait, eh bien, le professeur irait se faire voir. Son petit travaillait dur et il méritait bien un peu de repos.

Le téléphone avait dû le réveiller car elle le trouva en train de s’étirer dans son fauteuil. Il bâillait à se décrocher la mâchoire et lui adressa un grand sourire dès qu’il l’aperçut.

— C’est pour toi. Ne bouge pas, je t’apporte le téléphone.

C’est un Victor complètement réveillé qui s’empara du récepteur.

Léontine resta à proximité pour essayer ne pas perdre une miette de la conversation. Une bonne partie de la discussion lui échappa, mais elle se douta que ce devait être important quand, après avoir raccroché, son fils lui annonça :

— Jean-Jacques Bordier et monsieur Andrew arrivent. Tu pourrais nous préparer un petit café ?

*

La marée basse découvrait la plage de Trestrignel déserte en cette fin d’après-midi. La plupart des maisons surplombant la grève avaient leurs volets clos. Le parking, faisant face à la mer, était exempt de tout véhicule. Un léger vent venait de se lever qui ne parviendrait pas à chasser les lourds nuages ventrus qui encombraient le ciel. Des mouettes, volant à basse altitude, croisaient au-dessus de la plage en criant.

— Tu vois, tout s’est passé comme prévu.

— Je l’espère.

— Mais oui, ne t’inquiète pas. Notre plan était parfait. Il nous reste maintenant à oublier tout ça et à reprendre une vie normale.

— Dieu fasse que tu aies raison. Et si nous étions suspectés ?

— Aucun danger. Tu verras, dans deux ou trois jours, personne ne parlera plus de cette histoire.

— Et si jamais quelqu’un t’avait vu avec lui ?

— Impossible, et si jamais c’était le cas, je ne resterai pas les bras croisés, tu peux me croire !

*

— Donnez-vous la peine d’entrer, déclara Léontine. Victor vous attend.

Le jeune homme avait revêtu un costume civil. Une réconfortante odeur de café témoignait que la maîtresse des lieux n’était pas restée inactive depuis le récent coup de fil de ses visiteurs.

En bonne hôtesse, elle fit entrer tout le monde au salon et s’assura que chacun était confortablement installé.

Bernie ne prolongea pas inutilement les salamalecs et entra tout de suite dans le vif du sujet :

— Victor, nous sortons de chez madame Harcourt. Vous êtes, bien évidemment, au courant du fait divers tragique qui s’est déroulé hier à son domicile. Nous venons d’apprendre que le cambrioleur qui est tombé de son échelle avait une tête de gangster et de boxeur. Or, il se trouve que j’ai croisé récemment une personne qui correspond parfaitement à cette description. Je me demande si ce ne serait pas votre homme et j’aimerais pouvoir le vérifier. Peut-être avez-vous des photos de lui ? Qui sait, cela pourrait peut-être constituer une information intéressante pour les enquêteurs…

Le jeune homme joignit ses deux mains devant son visage et se pinça les narines de ses deux index. Il balaya d’un regard impénétrable les deux amis et une lueur d’intérêt scintilla dans ses yeux.

— Toujours sur la brèche ? ironisa-t-il. L’homme qui s’est tué chez les Harcourt était, comme on dit, défavorablement connu des services de police. Il était fiché chez nous et nous l’avons identifié tout de suite grâce à ses empreintes digitales. Vous savez comment on le surnommait dans le milieu ?

Bernie et Jean-Jacques n’ayant aucune raison de pouvoir répondre à cette question, le gendarme ne se donna même pas la peine de faire semblant d’attendre et de prolonger un suspense de peu d’intérêt.

— “Le Boxeur”, asséna-t-il. Ça vous en bouche un coin ! Mais, est-ce le même que celui que vous avez vu…

— Si vous pouvez me montrer une photo, je vous le dirai tout de suite, affirma Bernie.

La gendarmerie de Perros-Guirec fonctionnait au ralenti en cette fin de dimanche après-midi. Aucune activité ne se manifestait dans les locaux administratifs plongés dans une semi-obscurité. Victor qui ne devait prendre son service que le lendemain matin avait pris la peine de saluer ses camarades étonnés de sa présence.

Il entraîna immédiatement Bernie et Jean-Jacques dans une pièce isolée.

— Attendez-moi un instant, leur intima-t-il.

Il revint quelques instants plus tard, un dossier cartonné entre les mains. Il le posa sur le bureau et l’ouvrit délicatement. Il feuilleta quelques documents et en extirpa une photographie qu’il tendit aussitôt à l’écrivain.

Ce dernier s’en empara. Aucun doute possible. Il reconnut le tousseur du train. Même visage de méchant, mêmes traits grossiers, même regard sournois, même nez. Un nez cassé de boxeur qui avait valu son surnom à cet homme du milieu.

Il tendit le cliché à Jean-Jacques et s’adressa au gendarme :

— Aucun doute possible, c’est bien lui. Qui est-ce ?

Victor replongea dans son dossier et se mit à lire un feuillet imprimé, manifestement récemment sorti d’une imprimante.

— Marcel Beauchamp, dit Le boxeur. Né à Paris XIVe, le 5 avril 1952. Il habitait la capitale et vivait maritalement avec une femme que la police parisienne a interrogée. Évidemment, elle n’est au courant de rien et prétend qu’elle ne l’avait pas vu depuis plusieurs semaines. Il semblait coutumier du fait et la mort de son compagnon n’a pas eu l’air de l’affecter plus que ça. Le casier judiciaire du bonhomme est long comme le bras et il a passé une bonne partie de sa vie derrière les barreaux. Petit cambrioleur, plutôt minable, il semblerait qu’il se soit spécialisé depuis quelques années dans les diamants. Son seul fait de guerre notable, si l’on peut dire, est qu’il a été soupçonné d’avoir participé à l’enlèvement de Roger Georges. Faute de preuves suffisantes, il n’a finalement pas été inquiété.

Bernie se souvint instantanément de ce cinéaste renommé, dont le rapt avait défrayé la chronique, une quinzaine d’années auparavant. Ses ravisseurs, pour faire pression sur la famille et leur soutirer une rançon importante, avaient été jusqu’à lui couper un doigt.

Le gendarme remit soigneusement le document en place. Il se pencha en avant et s’accouda sur le bureau. Il leva les yeux sur le romancier.

— Où l’avez-vous rencontré ?

— Il se trouvait dans le même train que moi quand je suis arrivé vendredi dernier.

— Vous êtes sûr qu’il s’agissait bien de la même personne ?

Bernie se redressa de toute sa hauteur et s’appuya fortement contre le dossier de sa chaise.

— Absolument sûr. Il portait un jean, un blouson en cuir et une longue écharpe rouge en laine. Il a toussé tout le long du voyage et croyez-moi que j’avais bien gravé son visage dans ma mémoire !

Victor s’était muni d’une feuille vierge et notait avec application les déclarations de l’écrivain.

— L’homme venait donc d’arriver de Paris, remarqua-t-il à voix haute. Avez-vous remarqué où il est descendu ?

— À Plouaret, et j’étais bien content, car j’en avais plus qu’assez de l’entendre tousser. Est-ce que cette information pourra vous aider ?

Le gendarme grimaça de façon dubitative et se gratta longuement l’arrière du crâne.

— Nous irons à Plouaret. Avec un peu de chance, quelqu’un l’aura aperçu. Pour être franc, nous ne savions pas jusqu’à votre témoignage depuis quand il se trouvait dans la région. Où a-t-il logé ? C’est un mystère ! Était-il seul, avait-il des complices ? Autre mystère ! L’enquête ne fait que commencer, mais pour l’instant, nous ne disposons que de fort peu d’éléments.

Il referma son dossier et commença à se relever de son siège.

— Merci pour votre concours en tout cas. Je transmettrai ces données à ma hiérarchie dès demain.

Son visage portait des marques de déception. Ce n’était certainement pas avec ces maigres éléments qu’il allait se faire remarquer favorablement par ses supérieurs.

Les trois hommes quittèrent la pièce et se dirigèrent lentement vers la sortie.

Ils étaient sur le point de se séparer quand Bernie se tapa soudainement le front du plat de la main.

— Que je suis bête, s’écria-t-il. Il y a autre chose bien sûr. Le téléphone !

— Le téléphone ?

— Mais oui, je n’y pensais plus. Son portable a sonné, juste avant l’entrée en gare de Plouaret. Je l’ai entendu râler et reprocher à son interlocuteur de l’avoir appelé. Cela pourrait peut-être signifier que celui qui l’a appelé est impliqué dans l’affaire de Perros-Guirec et pourquoi Beauchamp, qui ne voulait pas laisser la moindre trace, lui a quasiment raccroché au nez.

Cette nouvelle donna un élan de vigueur à Victor.

— Je vais faire tout de suite rédiger les réquisitions nécessaires aux opérateurs de mobiles. Avec un peu de chance, j’aurai une réponse demain matin. Cette fois-ci, je crois bien que notre enquête va progresser de façon significative…

Bernie et Jean-Jacques quittèrent rapidement la gendarmerie, non sans s’être fait promettre que le fils de Léontine les tiendrait au courant s’il avait du nouveau.

L’enseignant retraité proposa à son ami de faire quelques pas dans Perros et de dîner sur place.

En voiture, ils descendirent la rue des Frères Le Montréer, firent le tour du centre-ville et empruntèrent la rue du Maréchal Foch pour gagner Trestraou.