9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das unerhörte Leben der ersten Homöopathin.

Durch eine rätselhafte Krankheit gerät Mélanie, eine junge, umschwärmte Pariser Malerin, in eine tiefe Krise. Sie ist überzeugt, dass ihr allein Samuel Hahnemann helfen kann, der Begründer der Homöopathie, der im fernen Köthen praktiziert. Als Mann verkleidet macht sie sich auf den gefährlichen Weg. Hahnemanns Töchter begegnen ihr überaus feindselig - besonders, als sie bemerken, dass ihr fast achtzigjähriger Vater sich in die elegante Künstlerin verliebt. Eine unerhörte und als ungehörig angesehene Liebesgeschichte beginnt ...

Ein spannender, auf historischen Begebenheiten basierender Roman über eine Frau, die gegen alle Widerstände für ihren Mann und dessen Lehre kämpft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 457

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

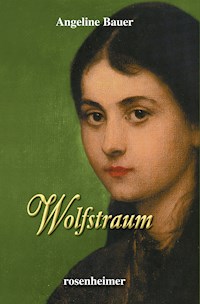

Angeline Bauer

Hahnemanns Frau

Roman

Impressum

ISBN 978-3-8412-0626-8

Aufbau Digital,

veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, März 2013

© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin

Die Originalausgabe erschien 2005 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.

Umschlaggestaltung Mediabureau Di Stefano, Berlin

unter Verwendung des Gemäldes »Isolde«

von William Gale & Gaele, Bridgeman

E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de

www.aufbau-verlag.de

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Informationen zur Autorin

Impressum

Inhaltsübersicht

ERSTES BUCH

Januar 1847

Die Reise nach Köthen

Tod einer Freundin

Ein fremdes Land

Der Überfall

Ankunft in Köthen

Hahnemanns Töchter

Fiebernächte

Zeit der Sehnsucht

Verleumdungen

Die Hochzeit

Paris

Anfeindungen

Louis-Philippe

Der Verführer

Patientenberichte

Das Komplott

Allentown Academy

Der Unfall

Das neue Haus und Balzac

Das Fest

Paganini

Erfolge

Ein neuer Patient

Eine wunderbare Frau

Das Karussell

Der Abschied

ZWEITES BUCH

Verloren im Dunkel

Zwischen den Fronten

Doyens Rückkehr

Tod des Vaters

Der Erfinder

Ermittlungen in London

Der Prozeß

Das Urteil

Politische Wirren

DRITTES BUCH

Mord und Totschlag

Abschied von Paris

Am Grab

Die Liebesnacht

Das Gehöft

Das Ende

Nachwort

Literaturnachweis

Danksagung

Anmerkungen

[Informationen zum Buch]

[Informationen zur Autorin]

Für René

Ach alles ereignet sich einmal nur, aber einmal muß alles geschehen

(Michael Ende)

ERSTES BUCH

Januar 1847

Das Pochen drängte sich in Mélanies Traum. Dreimal kurz und hart. Sie zuckte zusammen und schlug die Augen auf.

»Madame Hahnemann, bitte öffnen Sie!«

Mélanie setzte sich mühsam auf. Die Nächte brachten ihr seit Samuels Tod keine Entspannung mehr. Der Nacken tat ihr weh, der Schmerz zog bis in den Kopf hinauf.

Sie hörte Schritte, dann leises Klopfen an der Tür. Es war Rose, ihre Haushälterin.

»Madame Hahnemann – was soll ich nur tun? Draußen sind Gendarmen, und noch ein Herr ist in ihrer Begleitung.«

Mélanie stand auf und schlüpfte in ihr Hauskleid. »Öffne, Rose«, rief sie durch die Tür. »Ich komme gleich.«

Roses Schritte verklangen auf der Treppe. Mélanie ging zum Spiegel und ordnete ihr Haar. »Mein Gott, wie du aussiehst!« Sie starrte das blasse Gesicht mit den müden blauen Augen an, das ihr aus dem Spiegel entgegensah. »Nur noch ein Gespenst deiner selbst bist du!«

Als sie auf den Flur trat, standen dort zwei Gendarmen und ein Herr im Gibun, einem grauen Überrock nach neuester Mode.

Einer der Gendarmen wollte nach ihrem Arm greifen, aber der Herr hielt den Mann zurück. »Lassen Sie das!« Und zu Mélanie sagte er: »Madame, mein Name ist Mény. Ich bin Commissaire und soll sie zu Monsieur Orfila begleiten. Er erwartet Sie auf der Hauptwache.«

»Sie sollen mich zu Monsieur Orfila begleiten – das klingt nach einem Ausflug.« Mélanie sah ihn kühl an. Ihre Bemerkung war ironisch gemeint. Natürlich war ihr klar, daß dies kein Ausflug werden würde.

Sie wußte seit mehr als zwei Jahren, daß dieser Moment früher oder später einmal kommen mußte und sie verhaftet werden würde. Sie wußte außerdem, daß Monsieur Orfila nicht unbedingt ein Mensch war, dem gesellige Ausflüge viel bedeuteten. Er war Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität von Paris und hatte sich zum Ankläger von Ärzten erhoben, die mit, wie er es nannte, unorthodoxen medizinischen Verfahren arbeiteten.

Schon damals, als sie und Samuel nach Paris gekommen waren, hatte Orfila versucht, Samuel am Praktizieren zu hindern. Es war ihm auf die Dauer nicht gelungen, und inzwischen konnte Orfila gegen die Homöopathie nicht mehr wirklich etwas unternehmen, denn sie hatte zu viele Anhänger unter prominenten Personen gewonnen. Politiker, Künstler, Adelige und Bürger zählten zu den Patienten, aber um sich gegen sie zu erheben, eine Frau, die sich erdreistete, zu behandeln und sich damit gegen das Gesetz zu stellen, reichte seine Macht noch aus.

»Ist es möglich zu erfahren, was Monsieur Orfila mir vorzuwerfen hat?« fragte sie mit spitzem Unterton.

Mény hob die rechte Augenbraue, sein übriges Gesicht blieb bewegungslos: »Sie führen auf Ihrer Visitenkarte den Titel Docteur en Médicine, wozu Sie nicht berechtigt sind, Madame. Ferner werden Sie beschuldigt, sowohl die Medizin als auch die Pharmazie illegal auszuüben.«

Mélanie öffnete den Mund zu einer Entgegnung, schloß ihn aber sofort wieder. Eine Weile starrten sie und Mény sich an, dann sagte sie betont ruhig: »Gut. Gedulden Sie sich einen Moment, Messieurs, bis ich mich angekleidet habe. Rose wird Sie in den Salon führen.«

Wieder in ihrem Schlafzimmer, sah Mélanie auf die Uhr, die auf ihrem Toilettentisch lag. Es war eine von Samuels vielen Uhren; eine mit einem Zifferblatt aus Perlmutt, die Zeiger und Ziffern waren aus Gold.

»Ach, Samuel, mein Liebster!« Sie seufzte, strich zärtlich über das wertvolle Stück, so als ob sie ihren Mann selbst berührte. Er hatte Uhren geliebt und gesammelt. Apparate, um die Zeit einzufangen, hatte er sie genannt und mit seinem verschmitzten Lächeln angefügt: »Als ob sich Zeit je einfangen ließe!« Dabei hatte er Mélanie angesehen, hatte seine um fünfundvierzig Jahre jüngere Frau mit Blicken liebkost.

Ein trauriges, sehnsuchtsvolles Lächeln huschte über ihr Gesicht, dann war es wieder so starr und kalt wie zuvor.

»Noch nicht einmal sieben Uhr!« sagte sie laut und sehr ungehalten, und plötzlich war ihre Wut zu spüren. Wut auf diese Ignoranz, mit der man ihr und damit auch Samuel begegnete. Ihm, le grand homme – einem Mann, dem die Welt eigentlich danken müßte!

Sie ging zum Schrank, wählte mit fahrigen Fingern ein Kleid aus blauem Wollstoff, zog es heraus, hängte es aber wieder zurück. Sie hatte es auf ihrem letzten Spaziergang mit Samuel getragen. Es nun bei einer Vernehmung in irgendeinem dunklen Pariser Amtszimmer derart zu entweihen, täte ihr im Herzen weh.

Plötzlich stand Rose neben ihr. »Vielleicht das«, sagte sie und griff nach einem tiefgrünen Jäckchen mit Chemisette, dazu einem grauen Rock aus Wollstoff.

Mélanie sah sie dankbar an. Es war schlicht, gab ihr Würde, ohne sie zu schmücken. Sie hatte es erst nach Samuels Tod nähen lassen.

»Ja, du hast recht, Rose, dies ist dem Anlaß gemäß.« Bitter klang das, voller Hohn.

Während sie Wasser in die Schüssel goß, um sich frisch zu machen, holte Rose Wäsche, Unterröcke und Strümpfe, Schuhe, Handschuhe und die graue Mantille mit dem schwarzen Pelzbesatz. Dann half sie Mélanie beim Anziehen. Alles geschah schweigend, nur ein gelegentliches Schniefen Roses war zu hören.

»Nun weine doch nicht!« Mélanie versuchte streng zu wirken, aber ihre Rührung und auch ihre Angst konnte sie nicht ganz verbergen. Rose war seit sechzehn Jahren bei ihr. Sie hatte alles mit erlebt, was Mélanies Leben in dieser Zeit bestimmt hatte. Ihre Abreise nach Deutschland, ihre Rücckehr mit Samuel und wie sie beide gekämpft hatten um seine Anerkennung. Die Liebe, die Fehlschläge, den Erfolg. Zeiten von Reichtum und Zeiten von Not … und am Ende Samuels Tod, der immer noch bleischwer in ihrem Herzen wütete.

»Daß man Sie abholt wie eine Verbrecherin!« Rose schluchzte auf, nun war es mit ihrer Beherrschung vorbei.

»Nicht ganz so schlimm«, schränkte Mélanie ein. »Man hat immerhin eine Kutsche gewählt, keinen Schinderkarren.« Ihr Ton war voller Sarkasmus.

»Ach, Madame!« Rose nahm Mélanies Hand und drückte sie an ihre verweinten Wangen. »Wenn Monsieur Hahnemann das erlebt hätte – zum Glück ist es ihm erspart geblieben.«

Mélanie schloß die Verschnürung ihrer Schuhe, setzte den Hut auf, den Rose ihr reichte, und warf sich die Mantille über.

»Führe das Haus wie gewöhnlich weiter. Ich komme bald wieder, spätestens zum Abendessen bin ich zurück. Mach dir keine Sorgen!« Sie ging zur Tür, hielt plötzlich inne. »Nur wenn du Charles benachrichtigen könntest. Und Sébastien.«

Sofort quollen wieder Tränen aus Roses Augen und liefen ihr in kleinen Bächen über die Wangen. »Ja, natürlich, Madame Hahnemann.« Dann lagen sich die Frauen in den Armen und hielten sich für einen kurzen Moment fest.

»Und meinen Patienten für heute mußt du absagen.« Mélanie hatte es Rose ins Ohren geflüstert, dann ging sie hinaus und öffnete die Tür zum Salon.

»Ich bin soweit, Messieurs.«

Mény verbeugte sich mit bewegungslosem Gesicht. Es war ihm nicht anzusehen, was er in diesem Moment fühlte. Doch als Mélanie in der Kutsche saß und einer der beiden Gendarmen abfällig bemerkte, daß sie die Nase schon bald nicht mehr so hoch tragen würde, wies er ihn scharf zurecht: »Sie mag stolz sein, aber es ist kein hochmütiger Stolz. Es ist ein Stolz, wie Gott ihn nur Menschen schenkt, mit denen er etwas mehr vor hat als das, was wir alle tagein und tagaus tun.« Dann setzte er sich zu ihr in den Wagen, und obwohl sie ihren Blick auf die Straße gerichtet hatte, spürte sie, daß er sie musterte.

Sie versuchte sich vorzustellen, wie er sie sah. Sie war groß und schlank, hatte blondes Haar und helle blaue Augen. Sie wußte, daß sie trotz der vom Weinen geröteten Lider, der vom Kummer fahlen Haut und der dunklen Ringe unter den Augen jünger aussah, als sie war. Doch wahrscheinlich kannte er ihr wahres Alter aus den Akten. In wenigen Wochen würde sie siebenundvierzig Jahre alt werden – bereits der vierte Geburtstag seit Samuels Tod.

Als die Kutsche wenig später über das holprige Kopfsteinpflaster rollte, das mit einer feinen, glänzenden Schicht aus Eis überzogen war, wanderten Mélanies Gedanken zurück zu einer anderen Kutschfahrt. Damals war es September, und man schrieb das Jahr 1834.

Die Reise nach Köthen

»Kutscher!« Es war eine Männerstimme, die hinter ihnen herrief. »Kutscher – halten Sie an!«

Die Postkutsche verringerte das Tempo. Mélanie beugte sich aus dem Fenster, um zu sehen, was los war. Als sie Dr. Pierre Doyen auf einem eleganten braunen Reitpferd erkannte, erschrak sie. Er war noch dreißig oder vierzig Meter entfernt, holte langsam auf.

Hastig zog sie sich vom Fenster zurück. Doyen hier! Was sollte das?

»So halten Sie doch an, Kutscher!« rief er nochmals.

Brust und Maul des Braunen schäumten vom schnellen Ritt.

Jetzt, wo die Kutsche fast stand, holte Doyen auf und parierte direkt neben ihr durch. Zweifellos war es Mélanie, nach der er suchte. Sie haßte es, daß er sich immer wieder in ihr Leben drängte und versuchte, ihr Schicksal zu bestimmen. Nun würde er in die Kutsche sehen, und natürlich würde er sie erkennen – trotz der Männerkleidung und der Perücke, die sie trug!

Um ihm zuvorzukommen, beugte sie sich ein zweites Mal aus dem Fenster, sah Doyen finster an. »Warum sind Sie mir nachgereist! Ich werde kein Wort mit Ihnen wechseln – nicht jetzt und nicht hier. Wenn Sie etwas von mir wollen, warten Sie, bis wir in Lagny sind und Rast machen.«

Ein paar Sekunden starrte er sie verblüfft an. Seine dunklen Augen blitzten, die Kälte, die er ausstrahlte, ließ Mélanie schaudern. »Gut«, sagte er schließlich. »Ich werde voraus reiten und Sie erwarten.« Er gab dem Braunen die Sporen und ritt in gemäßigtem Galopp davon.

Aufatmend ließ sich Mélanie zurücksinken. Fürs erste war sie ihn los. Aber was würde folgen? Weshalb war er ihr nachgekommen?

Mélanie saß nicht allein in der Kutsche. Ein Ehepaar reiste mit ihr. Der abweisende Blick des Mannes streifte sie. Vermutlich hatte er erkannt, daß sie eine Frau war, die sich in Männerkleidern versteckte, aber er wahrte die Form und nannte sie Monsieur Gohier; so hatte sie sich ihm und seiner Begleiterin vorgestellt.

Die Frau hieß Sabine, ihr Gatte Charles Delacroix. Sie war vielleicht sechsundzwanzig, er mußte mindestens zehn, vielleicht zwölf Jahre älter sein. Das Gesicht, die ganze Gestalt der jungen Frau war schmal und blaß, ihre Augen waren seltsam glanzlos, und der Blick schien nach innen gerichtet.

So sehen nur Menschen aus, die ein großes Leid mit sich tragen und sich aufgegeben haben, dachte Mélanie bei sich. Kein Wunder an der Seite eines Mannes wie dieses Delacroix! Er war ein Tyrann, schikanierte seine Frau herum. Er hatte kein freundliches Wort für sie übrig, keine Geste der Achtung und Zuneigung.

Zwanzig Minuten später hielt der Kutscher vor der Poststation. Er hatte sein Signal auf dem Horn gespielt, jetzt rief er »Lagny!« vom Kutschbock herunter. »Sie können sich hier die Beine vertreten und sich im Gasthaus erfrischen!«

Delacroix zog eine Uhr aus seiner Westentasche, warf einen Blick darauf. »Ich gebe Ihnen fünfzehn Minuten, Madame«, sagte er, ohne seine Frau anzusehen. Er stieg aus, sie kletterte ihm nach. Er half ihr nicht, obwohl ihre Röcke sie behinderten.

»Warten Sie, Madame!« Mélanie sprang aus der Kutsche und reichte ihr die Hand.

»Danke.« Der Hauch eines Lächelns zeigte sich auf dem kränklichen Gesicht der Frau.

Während Sabine Delacroix ins Gasthaus ging, blickte Mélanie sich nach Doyen um. Zuerst entdeckte sie den Braunen, er wurde von einem Knecht versorgt. Dann sah sie Dr. Doyen ein Stück abseits an einem Baum lehnen. Er trank aus einem Krug und schaute zu ihr herüber.

Mélanie ging auf ihn zu, schob dabei die Daumen in die kleinen Taschen ihrer Hose. Sie hatte diesen und noch einen anderen Anzug vom Schneider ihres Bruders fertigen lassen. Er war nach der neuesten Mode entworfen. Der dunkelgrüne Gehrock leicht tailliert und mit langem Schoß, darunter zwei Westen in hellem Gelb, die Handschuhe etwa in derselben Farbe. Kragen und Halsbinde waren weiß, die Hosen, in hellem Grau, waren wie zur Zeit üblich etwas enger geschnitten. Dazu ein schwarzer Zylinder und schwarze Schuhe aus feinstem Leder. Und noch etwas trug Mélanie bei sich, etwas, das niemand sehen konnte, das ihr aber eine gewisse Sicherheit verlieh – ein Messer. Sie hielt es so unter dem Gehrock verborgen, daß sie schnell und unauffällig danach greifen konnte.

Dr. Pierre Doyen hatte sie abfällig gemustert. Als sie nun vor ihm stehenblieb, sagte er: »Ich finde es abstoßend, ja lächerlich, daß Sie sich wie ein Mann kleiden!«

»Ich hatte Sie nicht um Ihr Urteil gebeten, Monsieur.«

»Nein, das hatten Sie nicht. Trotzdem.«

»Darf ich wissen, weshalb Sie mir gefolgt sind?«

»Um Sie vor einem großen Fehler zu bewahren. Ich habe von Ihrer Haushälterin erfahren, daß sie nach Deutschland zu diesem Dr. Hahnemann unterwegs sind. Ich bin entsetzt, Madame! Wie kommen Sie nur auf den Gedanken, dieser … dieser Scharlatan könnte Ihnen ernsthaft helfen?«

»Nun, ich habe seine Bücher gelesen. Sein Organon, und ebenso Die chronischen Krankheiten. Seien Sie versichert, er ist alles andere als ein Scharlatan.«

»Papier ist geduldig.« Doyen lachte abfällig.

»Aber ich nicht, Monsieur. Wenn Sie wirklich nur hier sind, um mich zum Umkehren zu bewegen – vergessen Sie es. Ich bin fest entschlossen.«

»Aber Madame!« Er packte sie an beiden Armen, so als wolle er sie durchschütteln.

»Lassen Sie mich los! Und nennen Sie mich gefälligst nicht Madame! Ich reise als Monsieur Gohier!«

»Ah, Sie bedienen sich also des Namens Ihres Freundes.« Er betonte das abfällig. Sein Grinsen brachte Mélanie nur noch mehr in Rage. »Hätte Ihnen d’Hervilly nicht besser zu Gesicht gestanden?«

Sie antwortete nicht. Statt dessen drehte sie sich um, wollte gehen. Da griff er nach ihrer Hand, zog sie zu sich zurück. »Ich bitte Sie, Madame, seien Sie doch vernünftig. Sie können so nicht reisen! Und dann auch noch in einer Postkutsche! Kommen Sie mit mir nach Paris zurück! Als Ihr Arzt rate ich Ihnen zu einer Behandlung mit Blutegeln. Das hat bei Nervenstörungen noch immer gute Wirkung gezeigt. Und als Mann – nun, als Mann werde ich über Ihren ablehnenden Brief hinwegsehen und meine Bitte wiederholen: Heiraten Sie mich! Und ich bin sicher, Madame, die Schmerzen im Unterbauch werden Sie nicht länger quälen!«

Mélanie starrte ihn an. Sein schmieriges Lächeln und der Gedanke daran, was dahintersteckte … Diese Vorstellung, mit ihm in einem Bett liegen und die Nähe seines Körpers ertragen zu müssen … es schnürte ihr die Kehle zu.

»Nein, ganz gewiß nicht.« Es kostete sie Mühe, sich zu beherrschen. »Ich hatte Ihnen geschrieben und mich in aller Freundlichkeit für Ihren Antrag bedankt. Ich habe Ihnen auch erklärt, weshalb ich ihn ablehnen muß. Daß Sie meine Entscheidung nicht akzeptieren wollen und mich behandeln wie ein unmündiges Kind, bestärkt mich nur noch mehr in meinem Entschluß. Ich habe nicht vor, zu heiraten und mich einer fremden Meinung unterzuordnen. Ich werde meine Freiheit nicht für ein vages Vergnügen im Bett eines Mannes hingeben. Ich will das nicht, Monsieur, und Sie sind der letzte, der mich umzustimmen vermag.« Mélanie hätte es vorgezogen, wenn er ihr und sich selbst diese Unhöflichkeit erspart hätte, doch es schien, als brauchte er ein deutliches Wort, um endlich zu verstehen, daß sie ihn weder heiraten wollte noch sich seinen zweifelhaften ärztlichen Künsten unterwerfen.

»Wie Sie meinen.« Er ließ sie los. Seine Augen verengten sich. Sein Körper richtete sich zu ganzer Größe auf.

Zugegeben, dieser Mann war der Natur gut gelungen, und andere Frauen mochten ihn anziehend finden, aber Mélanie fröstelte es, wenn sie ihn ansah. Die Kälte in seinen dunklen, bohrenden Augen, seine Art, sie beherrschen zu wollen, wirkten geradezu abschreckend auf sie.

Sie sahen sich an. Lange und ohne ein Wort zu sprechen. Es war ein stiller Kampf, den Mélanie gewann. Dr. Pierre Doyen wandte sich als erster ab und ging. Eine weitere Demütigung, die er ihr nicht verzeihen würde.

Als sie weiterreisten, stieg noch ein junges Mädchen zu ihnen in die Kutsche, vielleicht fünfzehn Jahre alt. Sie saß neben Mélanie, hatte einen Korb zwischen sich und den vermeintlichen Mann gestellt. Schüchtern starrte sie auf ihre Hände, die sie im Schoß hielt und deren Finger verkrüppelt und nach innen gekrümmt waren. Als ihr das Tuch, das sie sich über die Knie gelegt hatte, auf den Boden gerutscht war, versuchte sie es wieder aufzuheben, dabei stieß sie gegen Delacroix, was den Mann veranlaßte, sie scharf zurechtzuweisen.

Mélanie bückte sich, hob das Tuch auf und reichte es dem Mädchen. Sie hätte es der Kleinen gerne auf die Knie gelegt und sie aufmunternd angelächelt, aber das geziemte sich nicht – sie war nun »ein Mann« und mußte sich an die Regeln des Anstandes halten.

Zum ersten Mal bereute sie es, nicht in der eigenen Kutsche gefahren zu sein. Allerdings hatte man ihr dringend davon abgeraten. In Hessen und in den Thüringer Wäldern gab es wieder Überfälle von Räuberbanden. Privatkutschen kamen, wenn überhaupt, nur mit einer Eskorte oder einigen bewaffneten Bedienten unbehelligt durch. Postkutschen wurden, wenn nötig, von Schutzbeamten begleitet, und das schreckte die Banden einigermaßen ab. Ganz sicher war man in der Postkutsche jedoch auch nicht.

Als sie in Meaux ankamen, war es bereits spät und dunkel. Das Licht der Laternen, die der Kutscher angezündet hatte, reichte nicht viel weiter als bis zu den Nüstern der Pferde, die sie zogen.

Delacroix stieg als erster aus und kümmerte sich um sein Gepäck. Mélanie folgte ihm, half seiner Frau, dann dem Mädchen aus der Kutsche. Sie spürte ihr Sitzfleisch und war froh, sich endlich strecken zu können.

»Au revoir«, sagte das Mädchen leise und verschwand in der Dunkelheit.

»Au revoir.« Mélanie sah ihr nach. Am Zaun stand ein Mann, der sie erwartete und hinter ihr herging, ohne ein Wort mit ihr zu wechseln oder ihr zumindest den Korb aus den verkrüppelten Händen zu nehmen.

»Danke, Monsieur.«

Mélanie drehte sich um und sah Sabine ins Gesicht. »Wofür?« fragte sie.

»Für Ihre Hilfe.« Die Frauen sahen sich in die Augen.

»Sie brauchen sich nicht zu bedanken. Wenn ich Ihnen wirklich einmal helfen kann, lassen Sie es mich wissen.«

Sabine nickte. »Und wohin reisen Sie?«

»Nach Köthen, eine Stadt in Deutschland, in der Nähe von Leipzig. Etwa fünfzehn Tagesreisen von Paris entfernt.«

»Ich habe nie davon gehört, das heißt von Leipzig natürlich schon. Wir reisen nach Frankfurt. Eine Erbschaftsangelegenheit …«

»Sabine! Nun komm doch endlich!« Die Stimme Delacroix’ klang schneidend.

Die junge Frau zuckte zusammen. »Entschuldigen Sie, Monsieur.« Sie ging zu ihrem Mann, der ungeduldig mit seinem Gehstock auf die Handfläche schlug.

Mélanie atmete tief durch. Es war eine kalte, klare Nacht. Aus der Schenke, die zur Poststation gehörte, drangen Gelächter und Musik. Jemand spielte auf einer Flöte, und ein anderer sang dazu.

Mélanie hatte Hunger und Durst, aber sie wollte nicht in die Gaststube gehen. Ein Junge kam aus der Poststation, um sich um ihr Gepäck zu kümmern. Er schulterte einen der Koffer und ging voraus. Sie folgte ihm, wurde in ein kleines, sauberes Zimmer gebracht. Dort gab es einen Kamin, in dem ein wärmendes Feuer brannte.

»Kannst du dafür sorgen, daß man mir ein Glas Wein und ein warmes Essen heraufbringt?« Sie steckte dem Jungen eine Münze zu.

»Oui, Monsieur, sofort!« Der Junge ließ die Münze in der Hosentasche verschwinden und nickte eifrig, dann zog er die Tür hinter sich zu.

Mélanie zog die Schuhe aus und legte sich seufzend aufs Bett. Sie hatte wieder diese Schmerzen in der rechten Unterbauchseite, die Dr. Doyen als Nervenstörungen abtat und durch Ansetzen von Blutegeln heilen wollte, aber Mélanie war weder hysterisch, noch glaubte sie, daß sich durch Aussaugen von Blut etwas an ihrem gesundheitlichen Zustand verändern würde. Zu viele ihrer Freunde waren an ihren Krankheiten gestorben, als daß sie noch an die Methoden der Ärzte glauben und ihnen vertrauen könnte. Jetzt galt ihre ganze Hoffnung dem Mann, zu dem sie reiste. Nein, dieser Dr. Hahnemann, dessen Bücher sie aufmerksam studiert hatte, war keineswegs ein Scharlatan! Sie war überzeugt, wenn überhaupt einer ihr helfen konnte, dann war er es.

Es klopfte, eine Magd brachte das Essen. Als sie gegangen war, zog Mélanie sich aus, hängte den Gehrock und die Westen über den Stuhl. Dann wickelte sie die Binden ab, mit denen sie ihre Brüste schnürte, und streckte sich.

Draußen knallte eine Peitsche; Rufe waren zu hören. Es schien noch eine zweite Postkutsche angekommen zu sein. Sie ging zum Fenster und sah hinunter in den Kutschhof. Vier Braune wurden ausgespannt und in den Stall gebracht, die Kutsche abgeladen.

Es kam ihr vor, als sei sie schon eine Ewigkeit unterwegs – dabei war sie doch erst eine Tagesreise von Paris entfernt.

Tod einer Freundin

Seit ihrem letzten Halt reisten sie zu sechst. Ein alter Mann und sein zahnloses Weib saßen Mélanie gegenüber. Die beiden stanken nach Alkohol, Knoblauch, Schweiß und Urin. Dieser Gestank war geradezu bestialisch! Immer wieder mußte sie gegen Übelkeit und ein Würgen im Magen ankämpfen, und auch Sabine hielt sich angewidert ein Taschentuch vor Mund und Nase. Delacroix und Henry Michelon – er war der sechste Fahrgast und gab an, nach Erfurt zu reisen – starrten schweigend vor sich hin.

Mélanie betrachtete besorgt das blasse Gesicht Sabines. Sie waren nun fast eine Woche unterwegs, und von Stunde zu Stunde verschlechterte sich der gesundheitliche Zustand der jungen Frau. Ihre eigenen Unterleibsschmerzen, ein Gefühl, als würde ihr jemand, plötzlich und ohne Vorwarnung, mit eiserner Faust an den Eingeweiden zerren, traten über die Sorgen um Madame Delacroix in den Hintergrund.

Als die Kutsche auf eine Anhöhe gelangte, tat sich vor ihnen ein tiefes Tal auf, das von einer steinernen Brücke überspannt war, und hinter dieser Brücke erhoben sich die Mauern der Stadt, in der sie diese Nacht verbringen würden – Luxembourg. Doch es dauerte noch fast eine Stunde, bis sie vor der Posthalterei ankamen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!