Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

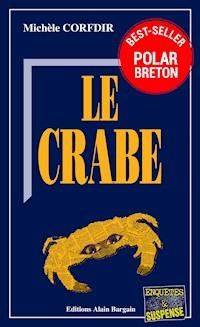

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

Un psychopathe tétanise la ville de Saint-Bredan en Bretagne.

Tapi derrière son apparence d’homme ordinaire, le Crabe regarde la peur se répandre sur Saint-Bredan, port de la côte bretonne et paradis des sports nautiques. Et il exulte. N’est-il pas le maître du jeu, libre désormais d’assouvir ses penchants pervers et dévastateurs ?…

Mais le Crabe se trompe.

Julie Cotten, la bouquiniste, a décidé de démasquer l’assassin de son amie d’enfance dont le corps vient d’être retrouvé sur la grève de Keravel. Et la traque commence. Très vite, la libraire comprend qu’un tueur en série entremêle inextricablement le présent et le passé, la cruauté et le plaisir, la terre et la mer…

Julie Cotten payera-t-elle de sa vie son affrontement avec le psychopathe ? Sera-t-elle la dernière victime du Crabe ?

Ce thriller psychologique prend la forme d'une chasse à l'homme et vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière ligne !

EXTRAIT

— Oh ! Seigneur… gémit Julie.

Elle sentit alors qu’on la prenait par l’épaule.

— Viens… Viens ça suffit comme ça. Paul l’entraînait vers la sortie.

Elle fit quelques pas puis regarda en arrière.

Rozenn… Le silence de Rozenn qui ne pouvait plus parler. Plus répondre. Plus se défendre. Le vide. Le blanc. Le trou d’une mémoire à jamais éteinte. Alors elle retourna sur ses pas et posa une main sur le front de la morte. Il lui sembla soudain être revenue au temps du lycée quand, debout à côté de Rozenn comme un brave petit soldat, elle avait pris son parti. Une fois pour toutes…

— Je trouverai celui qui t’a fait ça, dit-elle d’une voix blanche. Je le trouverai et il payera. Je te le jure.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Éditions Bargain, le succès du polar breton. -

Ouest France

À PROPOS DE L'AUTEUR

D’origine suisse, enseignante de formation,

Michèle Corfdir obtient en 1972 le Prix des Poètes Suisses de Langue Française. Elle publie des récits destinés à la jeunesse et collabore comme nouvelliste à diverses revues. Etablie depuis une vingtaine d’années sur la côte nord de la Bretagne, elle a choisi ce cadre-là pour son premier thriller.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

LE CRABE

Lorsque le plongeur sortit la tête de l’eau pour la première fois, la nuit s’effilochait à peine. A l’est, le phare de Pen Azenn éclatait toutes les cinq secondes. A l’ouest, au-dessus d’un épaulement rocheux, un halo orange montait du port de Locheven.

Entre les deux, rien. Rien que la côte noire et vide.

L’homme nageait lentement, rôdait parmi les écueils, empruntait des passes, longeait des chenaux.

En dérive comme le vent.

Pour reposer son dos, il se retourna et fit la planche. A ses côtés, les têtes de roches émergeaient de l’obscurité. Au-dessus, le ciel était nacré comme une coquille d’huître.

Mais lui n’aimait ni l’aube, ni la lumière. Il n’aimait que l’odeur de la vase, le relent des algues et surtout l’épaisseur de la mer.

Alors, plaquant ses bras le long du torse, il bascula en arrière et se laissa couler dans le ventre de l’immense femelle.

Quand le plongeur surgit de l’eau pour la seconde fois, le jour était levé. Il découvrit que la marée montante l’avait amené tout près du rivage. Juste en face, il apercevait des maisons encore enfouies dans l’ombre des pins. C’étaient celles qu’avaient bâties au début du siècle les bourgeois et les artistes quand ils s’étaient entichés de cette partie de la côte. Accrochées à leur promontoire, elles dominaient la mer. Avec leurs volets verts ou bleus, leurs vérandas Art déco, leurs hortensias et leurs escaliers qui dégringolaient jusqu’à la grève…

L’homme ricana. Des mouettes passèrent en pleurnichant. Un chien aboya.

Il allait replonger lorsque quelque chose bougea dans la villa située à l’extrémité du promontoire.

Une porte-fenêtre s’ouvrit. Une femme apparut sur la terrasse. Elle n’avait sur elle qu’un tee-shirt informe, bleu ou noir, qui lui tombait à mi-cuisses.

Le plongeur se recroquevilla derrière un rocher à fleur d’eau.

La femme fit quelques pas et contempla la mer. Une risée lui ébouriffa les cheveux. Elle secoua la tête et s’assit sur le rebord de la terrasse, les jambes nues pendant dans le vide tandis que ses pieds blancs et ronds allaient et venaient. Allaient et venaient. Allaient et venaient…

L’homme sentit une bouffée de rage lui monter à la gorge. Alors que ses mains se contractaient spasmodiquement, se réveilla soudain la faim dévorante que depuis toujours il portait en lui.

La mer se mit à ronfler et vrombir. Des éclats de lumière passèrent dans son champ de vision. De plus en plus vite jusqu’à devenir des traits brillants et concentriques qu’il apercevait fugitivement parmi les images déformées du jour naissant.

Et brusquement, tout cessa. Le bruit et les couleurs refluèrent vers l’horizon. Il n’y eut plus autour de lui que des plages vides, froides et nues où deux pieds ronds et blancs continuaient à se balancer interminablement.

L’homme sentit son visage s’amenuiser derrière son masque et son corps se décoller du néoprène noir de la combinaison.

La carapace se fendait, s’ouvrait, se détachait…

Il s’arc-bouta. Les extrémités de ses membres s’enfoncèrent dans le sable. Son thorax se souleva. Ses mâchoires s’écartèrent…

Rien, il n’y avait plus rien entre le feu vorace qui lui rongeait le ventre et l’être de chair posé comme un appât sur le rebord de la terrasse. Posé pour lui, là tout près, dans l’air nacré du matin.

• • •

CHAPITRE I

8 septembre.

Le grain cueillit Julie Cotten au moment où elle entrait dans Saint-Bredan. Puis les rafales redoublèrent et lorsqu’elle atteignit le port, les trombes d’eau l’obligèrent à ralentir. A travers les vitres embuées, elle aperçut la masse confuse des bateaux de pêche et, plus loin, les yachts qui roulaient et tiraient sur leurs amarres. Le bruit des drisses percutant les mâts était infernal. Julie savait que les riverains se plaignaient car, à chaque coup de vent, ces sonnailles hallucinantes qui déferlaient sur la nuit les empêchaient de dormir.

Parvenue à l’extrémité du port, Julie prit la rue du Bac et s’engagea dans le centre ville. Déjà l’averse se calmait et quand elle se gara devant Tan Dei, sa bouquinerie, les nuages se déchiraient et les pavés fumaient dans la lumière jaune citron du soleil.

C’était ainsi depuis le matin. “Tout de même, se dit-elle en débarquant du break, une tempête de noroît début septembre, c’est un peu tôt ! L’été n’est pas encore fini…”

Pourtant, les dernières régates de la saison avaient eu lieu le week-end précédent. Et depuis lundi, la foule des touristes avait cessé d’envahir le port et la vieille ville. Julie ne le regrettait pas. En juillet et août, sa librairie n’avait pas désempli. Kath Le Moal et elle, avaient travaillé comme des forçats car l’engouement du public pour les livres anciens et tout ce qui touchait à la mer grandissait chaque année. Bouquins, cartes, journaux de bord, dessins, épures, plans de construction des navires… tout était bon ! Son stock constitué durant la morte-saison avait fondu comme neige au soleil.

— Toi, tu as dû faire une bonne affaire ! s’exclama Kath Le Moal tandis que Julie pénétrait dans la librairie. Ça se voit sur ton visage.

— Oui, tu as raison… La bibliothèque de la succession Lomond valait le déplacement. Enfin, disons plutôt que seule une petite partie des ouvrages présentait une réelle valeur. J’aurais bien voulu n’acheter que ceux-là mais le clerc de notaire s’est montré intraitable. C’était tout ou rien. Voilà pourquoi le break est bourré jusqu’au toit.

— Pas grave, fit Kath en quittant la grande table de ferme qui servait de comptoir. Est-ce qu’on commence le déchargement tout de suite ?

Julie jeta un coup d’œil à sa montre.

— Pourquoi pas… A cette heure-ci, nous n’aurons plus beaucoup de clients. Et puis, il est grand temps de regarnir les rayons. On n’a plus rien à vendre, j’en ai presque honte !

— La rançon du succès ! dit Kath en riant. Je me demande souvent si ton mari s’attendait à une telle réussite le jour où il est devenu bouquiniste ?

— Je n’en sais rien. C’était un créneau auquel personne n’avait encore pensé à Saint-Bredan. De plus, le fait que Tan Dei soit situé au cœur de la vieille ville a certainement joué un rôle déterminant.

Donnant sur une rue passante, cette ancienne cave à vin s’était admirablement prêtée à l’aménagement d’une librairie telle que l’avait rêvée Antoine Cotten quinze ans auparavant… Les plafonds bas et les murs épais assourdissaient le bruit de la rue. Quelques petites fenêtres transformées en vitrines tamisaient la lumière. Avec ses coins et ses recoins, ses niches et ses espaces protégés, Tan Dei apparaissait à ceux qui le fréquentaient comme un endroit à part, entièrement voué aux livres et à la lecture. A toutes les lectures…

— J’ai bien peur que l’arrière-boutique ne soit pas assez grande pour entreposer tout ça, fit Kath en ahanant sous le poids d’une manne.

— Ne t’en fais pas ! La majeure partie s’en ira à la cartonnerie dès lundi. Contrairement à ce que prétendait cet imbécile de clerc de notaire, la plupart de ces bouquins ne sont pas négociables. La défunte collectionnait les prix littéraires, c’est tout dire ! Quand j’ai vu ça, j’ai bien failli renoncer. Heureusement qu’avant de partir, j’ai demandé à jeter un coup d’œil au grenier. C’est là que j’ai découvert ces deux petites caisses… Ouvrons-les tout de suite, j’ai hâte de savoir ce que tu en penses.

Oubliant leur fatigue, les jeunes femmes déclouèrent les couvercles et tirèrent les livres de leur emballage. Il s’agissait des contes des Frères Grimm publiés dans les années vingt par une maison d’édition lorraine tombée depuis longtemps dans l’oubli. L’impression, le papier, la reliure étaient d’une qualité remarquable. Mais c’est surtout la beauté des illustrations, subtiles et ensorcelantes comme des enluminures, qui enchanta les libraires.

— Dire que j’ai failli passer à côté de ces merveilles et qu’elles auraient été bazardées Dieu sait où… peut-être même vendues au prix du vieux papier ! Les héritiers et leur notaire n’avaient aucune idée de la valeur de ces livres !

— Tant pis pour eux ! répondit Kath. Ces bouquins sont sauvés et nous, nous faisons une excellente affaire. Avant Noël, les gens se les arracheront à n’importe quel prix.

Julie se mit à rire :

— Toujours les pieds sur terre, hein ! Je me demande comment je m’en serais sortie sans toi et ton sens du commerce après la mort d’Antoine…

— Disons qu’à nous deux nous menons bien notre barque. Toi tu collectes, tu tries, tu répares. Moi, je préfère vendre. A chacune son boulot !

— Eh bien, question boulot, j’estime en avoir assez fait aujourd’hui, dit Julie en passant une main sur son visage. Je me sens crasseuse et éreintée. Je monte prendre une douche. Ça ne t’ennuie pas de fermer la boutique…

Puis, comme elle s’engageait dans l’étroit escalier qui reliait la librairie à son appartement du premier étage, Kath la rattrapa.

— Attends ! J’allais oublier ! Rozenn a téléphoné pendant ton absence. Elle a demandé que tu la rappelles dès que possible.

— Elle n’a rien dit d’autre ?

— Si… Elle vient de terminer sa commande pour le Salon Nautique.

— Ah ! Il était temps ! Le Salon ouvre dans quelques jours. Bon… Je lui téléphonerai quand j’aurai pris ma douche.

•

A aucun prix Thomas Féraux n’aurait voulu rouler en grosse cylindrée. Ni en voiture de sport… Ce n’était pas une question d’argent. Avec le salaire que lui versait la Compagnie, il aurait pu se permettre ce genre de fantaisie. Mais ces voitures présentaient pour lui un inconvénient majeur : leur tape-à-l’œil !

Une main sur le volant de sa Peugeot, Féraux orienta le rétroviseur dans sa direction et esquissa un sourire satisfait. Un teint raisonnablement bronzé, quelques rides d’expression et une forme physique parfaite offraient de lui l’image banale d’un quadragénaire menant une belle carrière. Et cela lui suffisait amplement.

Il consulta sa montre et calcula qu’à la vitesse qu’il tenait, il serait à Saint-Bredan vers dix-sept heures trente. Le temps de prendre une chambre dans un bon hôtel et la soirée serait à lui.

Ces plages de liberté, voilà l’avantage que Féraux appréciait le plus au poste qu’il occupait ! Ingénieurconseil à la Compagnie de Transports Maritimes, la CTM, il n’était soumis à aucun horaire régulier, ni à un planning préétabli. Comment prévoir en effet où et quand un navire subirait une avarie ? Combien de temps durerait la visite d’un bateau, une expertise, une réparation ? L’organisation de son travail lui convenait si parfaitement qu’il avait pris l’habitude d’en dire un minimum à Hélène concernant ses déplacements. Moins elle en savait, mieux cela valait pour tout le monde.

Féraux s’étira, alluma une cigarette puis, comme il abordait une ligne droite, il accéléra. Il fallait à tout prix qu’il arrive à Saint-Bredan à l’heure prévue ! Pas pour une raison professionnelle… l’Aramis, le cargo dont l’avarie lui avait été signalée, était attendu en rade vers minuit, et lui-même ne se rendrait à bord que demain matin. Non ! S’il devait être là-bas en fin d’après-midi, c’était à cause de cette femme. Un long frisson parcourut l’échine de Féraux… Cette femme qu’il voulait, qu’il devait revoir. Absolument.

•

— Bon sang ! Celui-là est encore pour moi ! grogna Eric Jaouen en jetant un coup d’œil par-dessus son épaule.

Autour de lui, la mer avait pris une vilaine teinte verdâtre. Face à l’étrave, l’horizon était bouché par des colonnes de pluie. “Dieu sait à quelle heure je finirai avec ces grains qui me tombent dessus à tout bout de champ !”

En septembre, c’était toujours pareil. Peu de rendement et beaucoup de risques… Le marin pêcheur regarda au nord-ouest. Pas de doute, il fallait faire vite ! Dans quelques minutes, il devrait prendre la barre et tenir le Pen ar Bed bout à la lame.

Repoussant le capuchon de son ciré, Eric Jaouen s’arc-bouta et se mit à haler l’orin. Les casiers à homards remontèrent les uns après les autres. Enfin le dernier émergea, tout dégoulinant, et bascula sur le pont. Il était temps ! La mer moutonna, gonfla et se mêla à la pluie en bouillonnant. Le pêcheur gagna la cabine de barre. Il fermait la porte coulissante lorsque la radio se mit à grésiller :

— Pen ar Bed ! Pen ar Bed !… Tu m’entends Eric ?

— C’est toi, Paul ? répondit Jaouen en reconnaissant la voix de son cousin. Tu es où ?

— On est en train de doubler Pen Azenn. Dans dix minutes on sera en rade de Saint-Bredan. Pas trop tôt ! Avec ce foutu temps, on en a ras-le-bol !

— M’en parle pas, je suis en plein coup de chien ! Dès que ça va se calmer, je rentre moi aussi.

— Bon, on se retrouvera à terre… Ah ! Dis donc ! Passe à la maison dimanche. On offre un pot pour l’anniversaire de Charlotte.

— OK, j’y penserai. Salut Paul ! Terminé.

Jaouen raccrocha. A travers les pans de pluie, il distinguait vaguement l’archipel des Men Du à bâbord et devant lui, le phare des Eperdus. Il savait que le grain durerait une dizaine de minutes et qu’ensuite viendrait l’éclaircie. Il faudrait alors qu’il pousse son moteur à fond s’il voulait combler son retard. D’habitude l’heure à laquelle il rentrait importait peu.

D’habitude… mais pas aujourd’hui.

•

Revigorée par son passage à la salle de bain, Julie Cotten enfila un pyjama d’intérieur et alla s’installer dans son vieux fauteuil de cuir. Après avoir avalé une tasse de thé, elle composa le numéro de téléphone de son amie Rozenn Keruhel.

— C’est toi ? C’est enfin toi ! s’écria celle-ci au bout du fil.

— Comment ça va ?

— Très bien ! Quoique je trouve toujours le temps long quand je ne te vois pas…

— J’ai eu un travail fou ces dernières semaines.

— Hé ! Hé ! Je m’en doute ! Comme tous les commerçants, c’est en été que tu fais ta pelote !

— Pourquoi n’es-tu pas passée à Tan Dei ?

— Moi aussi j’ai bossé comme un nègre. Il fallait absolument que je termine ma commande pour le Salon Nautique… C’était dur, beaucoup plus dur que je ne l’avais imaginé. Ce patchwork… J’ai bien cru que je n’en viendrais jamais à bout ! Tu comprends, pour exprimer la lumière, les scintillements de la mer, j’ai utilisé des tissus brillants, de la soie, des satins, même du lamé. Mais ces matériaux sont difficiles à manier. C’est glissant, fuyant… Et il y avait ce format complètement dingue. Deux mètres sur trois, tu te rends compte ? J’ai cru devenir folle…

Puis haussant le ton :

— Mais maintenant, c’est fini ! J’en suis débarrassée, je peux enfin penser à autre chose !

— Tu lui as donné un titre ?

— “Reflets et Vibrations”.

— Ça me plaît… Quand est-ce que je pourrai venir le voir ? Ce soir ?

— Euh non… Ce soir, je ne suis pas libre.

— Demain alors ?

A l’autre bout du fil il y eut un soupir embarrassé.

— Je regrette, Julie, mais c’est impossible. Demain, de très bonne heure, je vais décrocher le patchwork et l’emballer. Christian Masset doit ensuite se charger du transport jusqu’au Salon.

— Dommage, fit Julie terriblement déçue.

— Je suis désolée mais il faut absolument que je respecte le délai fixé, j’ai donné ma parole.

— Tant pis ! J’aurai bien l’occasion de voir “Reflets et Vibrations”, au Salon ou ailleurs… Et pour la suite, tu as d’autres projets ?

— M’accorder des vacances !

— Ah bon ! Tu t’en vas ?

— Non… J’envisage de changer de bateau.

— Quoi ??? Tu veux vendre le Diaoul ?… Toi qui as toujours dit que tu ne t’en séparerais jamais !

— Je pensais bien que ça t’étonnerait. Mais que veux-tu, les régates, la compétition, ça ne m’excite plus autant.

— C’est nouveau !… Tu n’as pas participé aux courses du week-end dernier ?

— Si, à celle de dimanche matin. Mais ça n’a pas gazé.

— C’est pour ça que tu arrêtes ?

— Oh non ! Pas du tout… Seulement maintenant, j’ai envie de faire de la croisière en solitaire.

— Pourtant, le Diaoul… Tu y es si attachée.

— A vrai dire, plus tellement. Je t’expliquerai pourquoi un de ces jours. Et puis… On m’a proposé un autre bateau, une occasion exceptionnelle…

— Fais attention ! Ne t’engage pas sur un coup de tête !

— Ah ! Ah ! Ah ! Julie… Tu sais bien qu’il ne faut pas me demander une chose pareille ! Tu me connais, quand j’ai envie de quelque chose, je fonce !… Mais sois tranquille, tu penses bien que je n’achèterai pas ce bateau sans avoir vu ce qu’il vaut à la mer. J’ai rendez-vous avec le propriétaire pour des essais… Seulement, il faut que je me décide très vite parce qu’apparemment je ne suis pas seule sur le coup. De toute façon, je te tiendrai au courant dès que j’aurai pris une décision… Bon, et maintenant, dis-moi, quand est-ce qu’on se voit ?

— Demain je déjeune “Chez Loïc” avec Linette et Kath. Viens nous rejoindre !

— Excellente idée ! Ça fait une éternité que je n’ai pas mangé un bon plat de poisson… Midi et demi, ça ira ?

— Oui, très bien ! Et en attendant, passe une bonne soirée !

• • •

Depuis près de six ans, Linette, la femme du patron pêcheur Paul Méral, dirigeait avec succès l’Office Touristique de Saint-Bredan. Lorsque la municipalité lui avait proposé ce poste, elle n’avait accepté qu’à condition de pouvoir organiser son travail à sa manière et aménager le lieu d’accueil selon son goût. Avec l’accord de la mairie, elle avait transformé un local poussiéreux en un espace gai et coloré, aux murs couverts d’affiches, de cartes, de dessins. Dans un coin, des fauteuils de rotin entouraient une table basse pleine de prospectus, de programmes, d’itinéraires de randonnées…

— Tiens, Julie ! s’exclama-t-elle en apercevant la libraire sur le seuil de la porte, le vendredi un peu avant midi. Tu es passée me prendre ? Quelle bonne idée !

— J’ai dû me rendre à ma banque, rue Saint-Clément. Comme c’est juste à côté, j’ai pensé que nous pourrions aller ensemble “Chez Loïc”. Kath et Rozenn nous rejoindront là-bas.

— Je range mes dossiers, je mets un peu d’ordre… Je n’en ai que pour quelques minutes.

Julie s’assit dans un des fauteuils et la regarda s’affairer. C’était une femme menue, vive et pétillante qui formait avec Paul, patron de chalutier, un couple très harmonieux. “Mais ne vous y fiez pas, disait ce dernier en riant, sous ses dehors pleins de charme, Linette a l’étoffe du plus tyrannique des patrons pêcheurs. Heureusement pour moi, nous ne travaillons pas sur le même bateau !” Les deux femmes se rendirent à pied “Chez Loïc” un restaurant du port qui ne payait pas de mine mais où l’on mangeait les meilleurs crustacés de toute la côte. Le propriétaire les accueillit amicalement et les conduisit à une table où les attendait Kath Le Moal.

— Rozenn n’est pas encore là ?

— Non mais elle ne va sans doute pas tarder. Elles commandèrent une bouteille de Pouilly Fuissé qu’elles sirotèrent en bavardant.

Mais une demi-heure plus tard, alors que la salle à manger s’était remplie et bourdonnait de conversations, Rozenn n’était toujours pas arrivée.

— Je vais aller lui téléphoner, dit Julie en se levant. Comme ça, nous saurons à quoi nous en tenir.

Lorsqu’elle revint, elle était perplexe.

— Je n’y comprends rien, j’ai laissé sonner je ne sais combien de fois mais personne n’a répondu.

— Elle est en route, inutile de s’inquiéter.

— Moi maintenant il faut que je mange sinon ce vin va me monter à la tête.

Julie fit signe au garçon :

— Vous avez des huîtres ? Des belons ? Non… Dans ce cas je prendrai des praires puis un filet de sole.

— A moi, il me faut quelque chose de plus solide, dit Linette en riant. En entrée, des langoustines, ensuite… de la lotte à l’armoricaine. Avec ça, je crois pouvoir survivre !

Kath qui n’aimait pas le poisson, commanda un tournedos. Comme d’habitude, les plats furent servis de façon parfaite. Mais Julie avala le contenu de son assiette sans plaisir, en écoutant distraitement Linette qui parlait de sa fille Charlotte, de Paul et des problèmes de la pêche. D’un haut-parleur invisible coulait la musique d’Alan Stivell. C’était elle que Julie entendait… La harpe prise dans le ressac des voix, et qui appelait le vent, la pluie, l’automne. Si mélancolique, si perdue…

— Toi, tu ne nous écoutes pas, dit soudain Linette. Tu es inquiète à cause de Rozenn ?

Julie sursauta.

— Oui… Hier quand je lui ai téléphoné, elle venait de terminer son patchwork pour le Salon Nautique et elle était en pleine phase de décompression. Je l’ai trouvée nerveuse, euphorique, prête à n’importe quelle extravagance. Elle… Elle a même parlé de vendre son bateau !

— Quoi ? Vendre le Diaoul ? Quelle mouche l’a piquée ?

— Je ne sais pas, je pensais qu’elle nous expliquerait tout ça aujourd’hui.

— Tu ne l’as pas vue hier soir ?

— Non… Elle avait l’intention de sortir.

— Oh ! Mais alors, je comprends tout ! fit Kath en riant. Elle a rencontré un jules. Et vous connaissez Rozenn dans ce domaine !…

Julie sourit à son tour.

— Tu as peut-être raison… Si c’est ça, notre petite réunion entre femmes lui sera simplement sortie de la tête.

•

Debout dans le bureau vitré qui surplombait son magasin, André Winter éclata de rire. Au-dessous de lui, dans une allée, Job Meury, un pêcheur en retraite, haranguait un groupe de touristes. Une gaffe à la main, il leur en démontrait l’utilisation à grand renfort de gestes et d’explications. André en était sûr, les vacanciers ne s’en iraient pas les mains vides ! Question baratin, le vieux pêcheur était imbattable et André Winter prétendait qu’à lui seul, il vendait davantage que le reste du personnel réuni. C’est pourquoi il tolérait sa présence, le laissait raconter ses exploits et conseiller ceux qui voulaient bien l’écouter. Les habitués rigolaient. Les autres suivaient ses avis et finissaient par acheter. Parler, choisir, acquérir… c’est ça le commerce, songeait André Winter en parcourant du regard son magasin de matériel nautique et d’accastillage.

Celui-ci était un immense hangar aménagé en hall d’exposition où l’on trouvait tout, absolument tout ce dont on pouvait avoir besoin sur n’importe quel bateau.

Bien qu’il ne l’avouât jamais, André Winter savait qu’une bonne partie de sa marchandise n’était que gadgets destinés à une clientèle aisée, dont l’utilité restait à démontrer. En les voyant, son grand-père aurait levé les bras au ciel car lui avait avitaillé jadis les navires de grande pêche où tout ce qui montait à bord était indispensable au travail et à la survie des hommes.

Mais comme tant d’autres, cette activité avait périclité, plongeant Saint-Bredan dans un marasme économique. Et peu à peu, le port de pêche avait cédé la place à la plaisance.

André Winter n’était pas un nostalgique. Il s’était adapté en élargissant la gamme de ses produits. Depuis plusieurs années, il pouvait se vanter à juste titre d’être le seul sur la côte à satisfaire toutes les clientèles. Pêcheurs professionnels et amateurs, yachtmen, véliplanchistes, plongeurs… chacun se servait chez lui. Les ventes s’en étaient ressenties. “Shipchandler Winter SA” était une affaire florissante dont son propriétaire, au seuil de la retraite, avait tout lieu de se montrer satisfait.

André Winter allait regagner le rez-de-chaussée lorsqu’il sentit qu’on lui tapotait doucement le bras.

— On vous appelle au téléphone, lui dit Claire Bizien sa secrétaire. C’est votre femme… Elle ne paraît pas dans son état normal… Je ne sais pas ce qui se passe…

— Appelle-t-elle de la maison ?

— C’est ce que j’ai cru comprendre.

— Curieux… Elle devrait être à son labo.

— C’est aussi ce que je me suis dit.

— Bon… Passez-moi la communication. Je crois savoir de quoi il s’agit.

Chaque année, la même chose se répétait. Septembre était toujours une période difficile pour Caroline. A cette époque, l’angoisse resurgissait et, avec elle, les questions sans réponse et les images insoutenables. Longtemps, André avait espéré que les souvenirs s’estomperaient peu à peu et, sans s’effacer tout à fait, deviendraient supportables. Mais non… quand septembre arrivait, le peu de sédiments que la vie avait déposés sur le chagrin de Caroline se trouvaient balayés, arrachés, emportés. La mémoire décapée était à vif. Les images du passé s’y reflétaient comme sur un miroir sans tache et Caroline, une fois de plus, pleurait sa fille morte vingt ans auparavant.

André soupira. Comme chaque année, il allait devoir écouter, raisonner, apaiser. Ensuite, il le savait, la vie reprendrait son cours.

— Allô, Caroline, que se passe-t-il ?

— André, excuse-moi, je sais que tu n’aimes pas être dérangé. Seulement, je…

Il perçut le souffle rapide de sa femme dans l’écouteur. Elle semblait incapable de continuer.

— Caroline, qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi n’es-tu pas à ton labo ?

— Je suis rentrée à la maison à midi. Je… J’avais besoin d’un dossier. C’est en relevant le courrier que… que j’ai trouvé… C’est à propos de… de Marie-Léone…

André Winter frémit. Ah non ! Ça n’allait pas recommencer ! Il croyait en avoir fini avec ce genre de choses…

— Caroline, je t’en prie, explique-toi ! Qu’est-ce que tu as trouvé dans le courrier ?

— Une photo !… Une photo de Marie-Léone.

•

En quittant le Centre de Recherches Aquacoles et Marines, appelé communément le CRAM, le professeur Deville sentit brutalement la fatigue s’abattre sur ses épaules. La semaine avait été chargée. C’était maintenant qu’il allait en ressentir le contrecoup. Le métier de chercheur n’était pas de tout repos mais si passionnant ! La biotechnologie marine offrait aux scientifiques des moyens d’investigation insoupçonnés quelques années auparavant, et ouvrait des perspectives fascinantes notamment en ichtyologie, domaine dans lequel Serge Deville était un spécialiste reconnu.

Depuis plusieurs mois, il avait en charge un programme d’étude portant sur l’amélioration de l’élevage des salmonidés. Il avait mis ce projet sur pied en collaboration avec le docteur Caroline Winter, directrice scientifique du CRAM, mais c’était à lui seul qu’en incombaient la réalisation et le fonctionnement. Cela représentait une somme de travail et une responsabilité considérables. Il ne s’en plaignait pas. Ses recherches progressaient de façon satisfaisante et lui procuraient une satisfaction intellectuelle encore jamais éprouvée auparavant.

Après avoir parcouru la quinzaine de kilomètres qui séparaient le CRAM de Saint-Bredan, Serge Deville entra en ville. La circulation était assez fluide pour un vendredi et il atteignit rapidement le garage souterrain où il parquait sa Lancia.

C’est en montant l’escalier qui menait à son appartement situé sous les toits, qu’il mesura vraiment combien il était fourbu. “Le mieux serait de tout laisser en plan et d’aller passer le week-end à Coatnoz. Là-bas, je pourrais me reposer…”

Mais il avait apporté du labo une mallette pleine de dossiers. Son programme avait pris un retard imprévu qu’il devait absolument combler. Et il ne travaillait bien qu’en ville. A Coatnoz, il y avait trop de landes et de forêts, trop de promenades et trop de livres…

Une fois chez lui, Serge Deville se servit une bière puis se laissa tomber dans son fauteuil. Peu à peu, il se détendit. Son appartement avait toujours sur ses nerfs un effet apaisant.

— Je passe mes journées dans un labo, avait-il expliqué au décorateur lors de son emménagement, donc pas question chez moi de néon, d’acier inoxydable ou de carrelage blanc ! Arrangez-moi quelque chose de chaud et d’intime.

Il n’avait pas été déçu… Plafonds mansardés, lambris, parquets cirés recouverts de tapis tibétains, fauteuils tendus de velours tabac, lit dissimulé dans une alcôve, lumière indirecte… Tout concourait au confort et Deville se sentait bien chez lui. “Un antre de vieux garçon !… Evidemment, c’est un peu exigu. Mais quand j’ai besoin d’espace, je vais à Coatnoz, là-bas, il n’en manque pas. Et la chère tante Alice est toujours si heureuse de me voir arriver…”

Serge Deville se leva et s’approcha d’une fenêtre. Le vent était enfin tombé. Il contempla distraitement les toits d’ardoise de la ville et les nuages qui bleuissaient dans le crépuscule.

Pour lui, les fins de semaines avaient un goût un peu amer. Celui des heures solitaires et libres qui s’étendent au loin comme une plage en hiver.

•

Debout au milieu de sa galerie d’art, Christian Masset regarda le couple de touristes traverser la rue et s’éloigner en direction de la Place du Marché.

Il était de mauvaise humeur.

Il venait de rater une vente et, surtout, il avait perdu son temps. Il aurait pourtant dû deviner qu’avec ces clients-là il n’aboutirait à rien. Ils puaient la radinerie à vingt pas ! Malgré tout, quand ils s’étaient présentés dans la galerie, Masset leur avait joué son numéro habituel sur l’art et l’histoire régionale avant de bifurquer adroitement sur le patrimoine séculaire que si peu de gens savaient protéger. Une honte de la part des pouvoirs publics que de laisser tant de richesses se dégrader ainsi !

Autant prêcher dans le désert ! Le couple avait admiré les œuvres exposées puis s’était pâmé devant la statue de Saint-Budoc que Masset avait extraite d’une caisse à leur intention.

— Une pure merveille… bois polychrome du XVe siècle. Pièce unique de l’art paysan… Je l’ai achetée aux propriétaires d’une chapelle privée et sauvée d’une dégradation certaine… l’humidité, la poussière, les vers…

— Est-elle à vendre ?

— Bien entendu. Et je peux vous affirmer que son acquéreur fera un excellent placement.

Mais quand Masset en avait énoncé le prix, les visages s’étaient aussitôt refermés. “Des béotiens… Si le prix est trop fort, ils ne veulent pas débourser. S’il est trop bas, ils ont peur d’être floués !”

— Un tel investissement ne se décide pas à la légère, avait-il ajouté. Réfléchissez et revenez me voir quand vous voudrez.

Mais en les raccompagnant à la porte, il savait que ces deux-là ne remettraient plus les pieds chez lui. Il regagnait le fond de la galerie lorsque le téléphone se mit à sonner. Masset s’assit à son bureau et décrocha. Son visage s’assombrit. Il venait de reconnaître la voix de Louis Clément, directeur du Salon Nautique.

— Dites donc, mon cher Masset, de qui vous moquez-vous ? J’ai attendu tout l’après-midi que vous me livriez l’œuvre de mademoiselle Keruhel… Il est maintenant presque dix-huit heures et je tourne en rond avec mes décorateurs ! Qu’est-ce que vous foutez, mon vieux ? Le Salon ouvre ses portes dans quelques jours et la composition de Rozenn Keruhel occupe une place essentielle dans le hall d’accueil. Son installation ne peut s’improviser au dernier moment.

Christian Masset avala péniblement sa salive. Cela faisait plusieurs heures qu’il s’attendait à cet appel.

— J’allais vous téléphoner… Je suis moi-même très embêté. Mademoiselle Keruhel ne m’a pas apporté son patchwork. Je l’ai appelée à plusieurs reprises sans succès. Il semble qu’elle ne soit pas chez elle…

— Ecoutez Masset ! Vous êtes son agent artistique, à ce titre vous vous êtes engagé à ce que l’œuvre commandée soit exécutée et livrée dans les délais prescrits. J’ai personnellement poussé le conseil d’administration du Salon à faire confiance à cette jeune artiste. Je me demande maintenant si je n’ai pas agi à la légère… Les croquis et le projet étaient superbes mais… était-elle à même de mener à terme une œuvre de cette envergure ?… Je me pose la question.

— Oh ! Rassurez-vous ! J’ai vu “Reflets et Vibrations” en chantier, l’œuvre tenait ses promesses.

— En chantier mais pas achevée ! Qui me dit que mademoiselle Keruhel n’a pas été dépassée par l’ampleur de sa tâche et qu’elle n’a pas déclaré forfait ?

— Non, impossible ! Il y a certainement un malentendu que je me fais fort d’élucider très vite.

— Je vous le conseille, mon cher Masset ! Mon équipe et moi-même serons au Salon demain samedi toute la journée et j’entends que vous me livriez la composition de Rozenn Keruhel. Si ce n’est pas le cas, je me chargerai de discréditer votre réputation au sein de la profession. D’autre part, je vous signale que nous serons en droit d’exiger une compensation financière… Mais je suis convaincu que nous n’aurons pas à en arriver là, fit Louis Clément d’une voix un peu radoucie. A demain donc, cher ami.

• • •

Julie Cotten dormit mal.

Comme aux pires heures de la maladie d’Antoine, elle s’était réveillée à tout moment, émergeant du sommeil ainsi qu’un plongeur à bout de souffle, engluée dans l’angoisse, sans repère, sans défense…

Au matin, l’esprit encore engourdi, elle avait à nouveau téléphoné à Rozenn. En vain.

— Et alors ! rétorqua Kath Le Moal à l’ouverture de la bouquinerie. Si Rozenn est avec un homme, pourquoi voudrais-tu qu’elle soit déjà rentrée chez elle ?

— Oui, évidemment mais je ne peux m’empêcher de trouver son absence inquiétante.

— Dans ce cas, appelle sa voisine, à Locheven.

— Ah non ! Pas question ! Madame Menou a déjà trop tendance à se mêler de ce qui ne la regarde pas.

Des clients qui arrivaient interrompirent leur conversation. Puis, comme tous les samedis matin, la librairie ne désemplit plus. Un peu avant midi, Kath rejoignit Julie dans l’arrière-boutique.

— Et si elle était sortie en mer et qu’elle ait eu un pépin ?…

Julie sursauta. Comment n’y avait-elle pas songé plus tôt ? C’était tout à fait plausible et pas forcément dramatique. Il arrivait à Rozenn de s’évader ainsi quelques heures voire un jour ou deux sans prévenir personne. “Reflets et Vibrations” terminé, elle pouvait très bien avoir été prise d’une irrésistible envie d’espace et de vent. Envie à laquelle elle n’avait jamais su dire non…

— Je vais descendre au port voir si le Diaoul est amarré à son poste. Dans le cas contraire, j’alerterai immédiatement la gendarmerie maritime.

Mais dès qu’elle déboucha sur les quais, Julie repéra la coque jaune du Diaoul sagement aligné parmi les autres yachts. L’incertitude persistait. Elle décida néanmoins d’aller examiner le bateau de plus près.

A la hauteur du ponton H, Julie s’engagea sur la cale flottante et découvrit avec soulagement que la porte du roof était ouverte. Rozenn était à bord !

Un sourire aux lèvres, elle enjamba les batayoles et dégringola les échelons qui menaient au carré. Mais là, dans la pénombre, elle se trouva nez à nez avec un homme qui le regardait fixement.

— Oh ! Qu’est-ce que vous faites ici ? Qui vous a permis de…

— Hé ma p’tite dame, j’pourrais vous poser la même question !

— Mais…

— Vous n’êtes pas la propriétaire que j’sache !…

— Je cherche mademoiselle Keruhel. Je croyais la trouver à bord mais je me suis trompée, fit Julie en sentant des larmes de déception lui monter aux yeux. Puis elle s’apprêta à regagner le pont.

— Hé ! Attendez que je vous explique !… Je m’appelle Bob Jobic et j’suis le gardien de ce bateau. Mademoiselle Keruhel m’avait parlé d’une petite voie d’eau dans la cale, j’suis venu m’rendre compte de ce qu’il en était.

Il se frotta les mains sur son jeans douteux et grimaça un sourire.

Julie dont les yeux s’étaient habitués à la pénombre, remarqua alors le désordre qui régnait dans le carré. La table à cartes était envahie de verres sales, de cendriers pleins de mégots, de paquets de gâteaux éventrés. Les deux couchettes étaient défaites, les oreillers écrasés… “Une voie d’eau, ça m’étonnerait… On dirait plutôt que ce type a couché ici et qu’il vient de se réveiller. Ce n’est pas le culot qui a l’air de lui manquer à celui-là”. Et soudain, elle trouva que la cabine avait un aspect veule et sale, un air de chambre de passe.

— Juste une chose, dit-elle soudain pressée de s’en aller. Pouvez-vous me dire quand vous avez aperçu mademoiselle Keruhel pour la dernière fois ?

— Voyons… Voyons… Aujourd’hui, on est samedi… Mmmm, c’est mercredi que je l’ai rencontrée sur le port. Oui ! C’est même à cette occasion qu’elle m’a parlé de la voie d’eau. Depuis, je l’ai pas revue.

Julie le remercia et remonta rapidement sur le pont, bien décidée à se rendre au plus vite à Locheven, chez

Rozenn. Elle n’avait que trop tardé ! Elle savait maintenant que seule la maison du Promontoire pourrait éventuellement lui révéler quelque chose sur l’étrange disparition de son amie.

•

Cette fois c’en était trop !

Hélène Féraux était maintenant tout à fait décidée d’en finir !

Si Thomas l’avait prise pour une dinde durant tant d’années, comment s’en étonner ?

Elle avait si parfaitement joué le jeu que personne, même pas son mari, ne l’avait soupçonnée de duplicité.

Si elle avait été seule en cause, peut-être aurait-elle continué à fermer les yeux. Sa vie conjugale n’était pas un enfer, elle comportait même de réels avantages. Thomas était bel homme, courtois, instruit, brillant en société. A la maison, il ne se montrait pas franchement désagréable du moment que l’on ne touchait ni à son confort, ni à son indépendance.

Mais cela ne suffisait plus.

Cela ne suffisait plus parce qu’il y avait Florence qui, à seize ans, commençait à émettre des doutes sur la vie que menait son père, et qui exigeait davantage de sa part qu’une indifférence polie.

Et aussi parce qu’elle-même ne supportait plus de servir de paravent, de vestiaire, de pied-à-terre et de raison sociale à son mari. Aujourd’hui cette comédie était terminée !

Hélène avait donc décidé de prendre le taureau par les cornes et de procéder à quelques vérifications.

Thomas avait-il jamais pensé combien c’était facile ? Humiliant mais facile…

Sous un prétexte quelconque, elle avait simplement téléphoné au siège de la Compagnie et demandé qu’on lui précise les lieux et dates des derniers déplacements de son mari. Ainsi, elle avait appris que le 10 août, Thomas s’était bel et bien rendu à Hambourg comme il le lui avait dit, afin d’expertiser un céréalier. Cela avait demandé deux jours, après quoi le navire avait repris la mer.

Mais Thomas, lui, n’était rentré à Saint-Servan que le 15 août.

Ensuite il y avait eu Gênes, une avarie à bord d’un cargo mixte. Durée de la réparation, une demi-journée. Et là encore Thomas avait prolongé son séjour de quarante-huit heures.

Et puis, avant-hier ça avait été le drame… Hélène Féraux serra les poings en songeant à la déception de sa fille quand elle avait appris que son père n’assisterait pas au concert auquel elle participait avec l’orchestre du Conservatoire.

— Quoi ?!… Il me l’avait pourtant promis ! Tout le monde y sera… les parents, les amis, les profs… Mais pour moi qui joue en soliste, personne ne se dérangera ! Je trouve ça vraiment… au-dessous de tout !

— Je serai là.

— Bien sûr, toi tu es toujours là, avait répondu Florence en embrassant sa mère. Mais lui, hein ? Jamais il ne ferait un effort ! Pourtant aujourd’hui, je l’aurais mérité, il me semble !

Hélène qui avait entendu des semaines durant résonner le hautbois de sa fille dans la maison, ne pouvait qu’approuver et consoler. Le chagrin qu’infligeait Thomas à Florence était impardonnable.

— D’ailleurs, avait ajouté celle-ci, on se demande parfois quelle est la vraie raison de toutes ses absences !

— Déplacements professionnels, tu le sais bien.

— Ouais, ça… Ou peut-être autre chose ! Hélène avait secoué la tête d’un air navré. Qu’aurait-elle pu répondre ? Elle savait maintenant que l’Aramis était arrivé en rade de Saint-Bredan dans la nuit de jeudi à vendredi et que Thomas ne s’était rendu à bord que le matin vers huit heures. S’il l’avait voulu, il aurait facilement pu assister au concert de sa fille.

— En tout cas, avait poursuivi Florence en regardant sa mère droit dans les yeux, sois sûre d’une chose… Je déteste l’hypocrisie et les compromissions. Et n’oublie pas que j’ai passé l’âge d’être protégée à tout prix.

Le message est clair, se dit une fois de plus Hélène Féraux en composant le numéro de téléphone d’un cousin éloigné, Maurice Léart, qui était aussi avocat.

— Cela va peut-être te surprendre, dit-elle après les préambules d’usage, mais j’ai la ferme intention de demander le divorce. Plusieurs raisons motivent ma décision, entre autres les infidélités de Thomas. J’aimerais que ce soit toi qui te charges de cette affaire et défendes mes intérêts.

— Il semble que ta décision soit irrévocable.

— Elle l’est.

— Dans ce cas, pas de problème. Passe me voir à mon étude dès que possible afin que nous puissions ouvrir un dossier et mettre les choses en train. Et… Euh… As-tu des preuves tangibles de l’adultère ? Des lettres, des photos…

— Non. Mais je te répète que j’en suis pratiquement certaine. Cela se passe lorsqu’il est en déplacement.

— Je vois… Dans ces conditions et si nous voulons mener l’affaire rondement, il n’y a qu’une solution : faire appel à une agence de détectives privés.

— Pouah ! Quelle horreur !

— Ecoute ! Soyons pragmatiques ! Qui veut la fin, veut les moyens. En droit comme ailleurs. De toute façon, la maison à laquelle je m’adresse pour ce genre de service est extrêmement sérieuse, d’une discrétion et d’un professionnalisme absolus. Tu n’as aucun souci à te faire de ce côté-là.

Hélène réfléchit un bref instant.

— Bon, c’est entendu si tu estimes cela indispensable.

— Il s’agit de l’Agence Privée Recherches et Surveillances - l’APRS-. Elle a des succursales dans les principales villes du pays ainsi qu’à l’étranger. Je vais prendre contact avec eux et, le moment venu, tu leur téléphoneras et ils se chargeront de tout. Quand nous serons en tête-à-tête, je te donnerai tous les détails dont tu auras besoin. Peut-on convenir d’une date ?

— Le plus tôt possible.

— Disons mardi, dix heures. Et crois-moi, Hélène, avec les preuves que nous fournira l’APRS, tu peux être sûre que ton divorce sera rapide, sans bavure et, de ce fait, d’autant moins douloureux pour tout le monde.

•

A Locheven, on appelait la maison de Rozenn Keruhel le “Promontoire” sans doute simplement parce qu’elle était située à l’extérieur du village, sur une avancée rocheuse face à la mer. Côté terre poussaient d’immenses pins saccagés par les tempêtes et qu’on négligeait d’élaguer.

Autour de la maison, le terrain était inculte. L’herbe folle croissait partout et le granit affleurait parmi les églantiers, la bruyère et les ronces. Des hortensias et des rhododendrons plantés par les occupants précédents avaient pris, faute d’être taillés, des proportions hallucinantes.

— Pourquoi ne demandes-tu pas à un retraité de s’occuper un peu de cette propriété ?

— Je n’aime pas les jardins ! Je déteste ce qui est domestiqué, rétorquait Rozenn. En outre, il faudrait supporter le bruit de la tondeuse et la fumée des herbes qu’on brûle. De toute manière, quand je travaille, je n’ai pas besoin de ce parc. Et quand je veux de l’air et de l’espace, je vais faire un tour en mer.

“Il faudra pourtant bien qu’elle se décide à mettre un peu d’ordre ici, c’est la jungle,” grommela Julie en entendant les branches des buissons griffer la carrosserie du break.

Lorsqu’elle déboucha enfin sur l’espace dégagé devant la maison, elle faillit emboutir une camionnette stationnée à la sortie de l’allée. Elle stoppa net et aperçut un homme qui se précipitait à sa rencontre.

— J’ai entendu un bruit de moteur… J’espérais que c’était Rozenn qui rentrait, dit-il visiblement déçu.

— Ah ! Vous la cherchez aussi ?

— Et comment ! Mais apparemment il n’y a personne ici. Tout est bouclé. Le garage est vide.

— Vous en êtes sûr ?

L’homme haussa les épaules. D’un pas décidé, il retourna à la porte et actionna furieusement le heurtoir.

Une rafale de vent passa dans les pins noirs et indifférents. Sinistres avec leurs branches mortes qui pendaient comme des membres brisés. Julie regarda autour d’elle, désemparée. D’ailleurs tout était sinistre ici… cette maison fermée, ces ronces, la boursouflure des nuages, la mer juste là en dessous qui grognait comme un mauvais chien, et ce type qui tournaillait autour d’elle, l’air de vouloir lui demander des comptes.

— Parce que si vous savez où se trouve Rozenn Keruhel, je vous serais reconnaissant de me le dire. Il est absolument indispensable que je la voie… Je suis Christian Masset son agent artistique.

Julie en avait entendu parler mais ne l’avait jamais rencontré. Elle lui trouva le physique de l’emploi. Au premier abord, il ressemblait à un artiste avec ses cheveux mi-longs, son jeans et la grande écharpe de soie rouille qui s’échappait de son blouson. Mais derrière cette apparence, son regard était bleu, froid et calculateur.

— Hier matin, poursuivit-il, Rozenn devait m’apporter le patchwork composé pour le Salon Nautique…

— Oui, je suis au courant.

— Eh bien, elle ne l’a pas fait ! J’ignore encore pourquoi… Par contre, le directeur du Salon n’a pas manqué de se manifester ! Il semble persuadé que Rozenn n’a pas su mener à son terme l’œuvre commencée.

— Sur ce point, je peux vous rassurer, “Reflets et Vibrations” était terminé jeudi soir.

— Ah ! Excellente nouvelle ! Mais hélas cela ne me dit pas où l’œuvre se trouve en ce moment.

— Il faut à tout prix ouvrir cette porte. A l’intérieur on trouvera peut-être quelque chose qui nous renseignera sur l’absence de Rozenn. La voisine a une clé, je vais la chercher…

Lorsque Julie et Christian Masset pénétrèrent dans la maison, la première chose qui leur sauta aux yeux fut l’immense patchwork déployé au fond de l’atelier. Suspendu à une tringle, il était éclairé de plein fouet par la lumière de l’après-midi.

— Quelle merveille, murmura Julie le souffle coupé.

Sur un rectangle de toile, des centaines de petits éclats de couleurs froides miroitaient comme mer au soleil. Bleus, gris fer, turquoise, argent… les bouts de tissu avaient été minutieusement assemblés de manière à donner à l’ensemble de l’œuvre des mouvements spiralés qui évoquaient les vagues. Mais il y avait aussi, comme vues en transparence, des formes végétales à demi esquissées. C’était l’eau… et le fond de l’eau. Des reflets… et des vibrations.

— Quelle force ! Quelle beauté ! dit encore Julie. Et comme personne ne lui répondait, elle jeta un coup d’œil derrière elle.

La bouche entrouverte, Masset paraissait pétrifié.

— Vous avez raison. Quel talent ! Et une telle maîtrise ! Comme j’ai eu raison de la soutenir et de l’encourager.

Puis il alla jusqu’au panneau, en souleva un coin.

— Même la finition est parfaite. L’envers, les bordures… pas un fil ne dépasse !

Il se frotta les mains et reprit :

— Eh bien puisque l’œuvre est là, terminée et prête à être livrée, je vais tout de suite téléphoner au Salon pour les rassurer. Ensuite, comme je suis venu avec la camionnette, je pourrai l’emporter jusqu’à Nantes sans perdre de temps. Je suppose que vous n’y voyez pas d’inconvénient ?

— Aucun. Je vous demanderai seulement de me laisser un reçu.

— Cela va sans dire.

Alors que Masset allait téléphoner, Julie monta à l’étage et fit rapidement le tour des chambres. Elle n’y trouva rien. Aucune trace de violence ou d’effraction. Pas le moindre indice, pas le plus petit mot d’explication. Seulement l’absence et le silence. De plus en plus angoissée, elle regagna le rez-de-chaussée.

— Si vous voulez bien venir m’aider, ce sera vite fait, dit Masset. Nous allons d’abord déposer le panneau puis l’envelopper dans ces housses… Attention, c’est assez lourd. Oui, voilà… doucement. Bon, on y est ! Maintenant, roulons-le largement, sans serrer… Très bien… Je vous remercie. Il ne reste plus qu’à le transporter jusqu’à la camionnette.

Lorsque ce fut fait, il leva les yeux sur Julie.

— Vous avez vraiment l’air soucieuse. Bah ! Il ne faut pas. Rozenn s’est accordé quelques jours de vacances. Notez qu’elle les a bien mérités. Quel magnifique travail ! J’en suis ébloui ! Evidemment… partir comme ça, sans crier gare, ce n’est pas très gentil. Mais que voulez-vous, les artistes ont tous leurs lubies. Il ne faut pas y attacher d’importance… Tenez, voici mon numéro de téléphone. Appelez-moi dès qu’elle aura réapparu, ce qui ne tardera pas, vous verrez !

Julie serra la main du marchand et regarda la camionnette disparaître dans l’allée. Pour lui, le problème était résolu. Mais elle, elle était convaincue maintenant que seul un événement grave avait pu entraîner la disparition de Rozenn. Une lubie d’artiste… A d’autres !

Une nouvelle bouffée d’angoisse monta en elle.

Le calme de cette maison n’était qu’un mauvais sommeil, un sommeil qui n’allait pas tarder à se déchirer. Et elle pressentait que le réveil serait… terrifiant.

Désemparée, Julie alla à la fenêtre et, le front appuyé contre la vitre, elle regarda la mer. Le temps était clair mais au loin un banc de brume estompait l’horizon. Elle suivit des yeux les bateaux de pêche qui rentraient. Certains se dirigeaient vers Locheven, d’autres bifurquaient et embouquaient le chenal qui menait à la baie de Saint-Bredan. Au large de l’archipel d’Enez Glas, deux ou trois yachts cherchaient le vent.

Julie soupira. Il n’y avait rien ici, aucun indice, aucun message… Il fallait pourtant tenter quelque chose ! Elle respira profondément puis décrocha le téléphone et appela le commissariat de Saint-Bredan.

•

Assis près de la fenêtre, une loupe à la main, André Winter examinait la photo de sa fille. Vraisemblablement, elle avait été prise à l’improviste au bord de la mer, sur une plage. Marie-Léone était en train de se baigner, quelqu’un l’avait appelée, elle s’était retournée… Son visage trahissait une certaine surprise, rien de plus.

André ne se souvenait pas de ce cliché. Quant à Caroline, elle affirmait de façon péremptoire qu’aucune photo de ce genre n’avait figuré parmi celles prises au cours de l’été 1974. Mais comment pouvait-elle en être aussi sûre ?…

André déposa sa loupe et alla ouvrir la porte-fenêtre qui donnait sur la terrasse. La soirée était douce. Le vent avait diminué et l’on entendait le ruisseau qui coulait sous les arbres, au fond du vallon. André réfléchissait. Tous les clichés de cet été-là avaient été soigneusement rangés dans des cartons et relégués au grenier d’où ils n’étaient jamais redescendus…

— Une chose est certaine, dit Caroline qui venait d’entrer dans le salon, cet instantané a été pris très peu de temps avant la mort de Marie-Léone. Regarde !… Elle porte le drôle de maillot de bain en lamé doré qu’elle venait d’acheter, celui que tu n’aimais pas parce que tu le trouvais trop sexy.

— Oui, je me rappelle.

— Et il y a un détail auquel tu n’as pas prêté attention… Elle a autour du cou ses lunettes de plongée, celles qu’on n’a jamais retrouvées.

André hocha la tête. Ne pas s’énerver. Surtout garder son sang-froid et ne pas donner à cet incident plus d’importance qu’il n’en avait probablement…

— Et puis, poursuivit Caroline en retournant nerveusement la photo, à quoi rime cette inscription au verso : “En mémoire de Marie-Léone Winter décédée le 3 septembre 1974” ?… Il y a aussi cette écriture qui ne ressemble à rien.

— On a utilisé un normographe.

— Un quoi ?

— Une sorte de règle plate dans laquelle est découpée la forme des lettres et des chiffres.

— Ah oui, je vois… Mais ça ne me dit toujours pas