Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

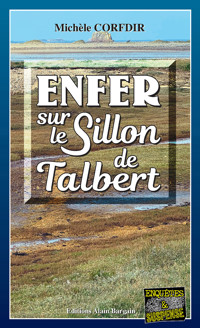

Un dimanche matin de septembre, le corps sans vie de Juliette Mercier, adolescente trégoroise, est retrouvé sur le Sillon de Talbert, longue dune de sable et de cailloux qui s’étire dans la Manche sur plusieurs kilomètres.

L’enquête révèle rapidement que la jeune fille a été vue pour la dernière fois au fest-noz qui se tenait la nuit précédente à proximité du Sillon.

Pourquoi a-t-elle quitté la fête et qui l’a entraînée dans une balade qui va lui être fatale ?

Deux questions auxquelles devra répondre le lieutenant Quéméner s’il veut démasquer l’auteur de ce crime abominable et l’envoyer derrière les barreaux.

Une énigme en Côtes-d’Armor qui passionnera les amateurs de frissons et de suspense.

À PROPOS DE L'AUTEURE

D’origine suisse, enseignante de formation, Prix des Poètes Suisses de langue française, Michèle Corfdir vit et écrit en Côtes-d’Armor. Elle signe ici son vingtième roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 246

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

I

Vendredi 10 septembre

Isabelle Prada quitta son tabouret de piano, saisit la partition ouverte devant elle et alla s’asseoir à son bureau.

Le morceau pour chœur de femmes qu’elle venait de déchiffrer ne correspondait pas au répertoire de l’ensemble vocal “Harmonie du Ponant” qu’elle dirigeait à Tréguier, en Côtes d’Armor, depuis une dizaine d’années. Sans en faire une règle absolue, celui-ci interprétait de préférence des œuvres classiques et, plus rarement, des motets polyphoniques des XVIe et XVIIe siècles.

Ce choix lui avait valu un auditoire relativement averti, et si ses concerts étaient prisés par les connaisseurs, ils faisaient rarement salle comble. Mais comme seule la directrice était rétribuée, les chanteurs étant tous des amateurs, cela ne mettait pas en cause l’existence de la chorale.

Isabelle parcourut une seconde fois la partition qu’elle avait reçue hier, par la poste. Le compositeur connaissait manifestement son affaire et n’avait commis aucune erreur d’harmonisation ou de rythmique. Seulement l’œuvre ne présentait pas le moindre intérêt. La mélodie était banale et les paroles d’une affligeante platitude.

En lisant la lettre qui accompagnait l’envoi, Isabelle devina que son auteur était un homme âgé. Comme il avait noté ses coordonnées, elle lui adressa un mail laconique, accusant réception de son courrier et lui signifiant qu’elle n’était pas en mesure de satisfaire sa demande. Le morceau de sa composition ne serait donc pas inscrit au répertoire de la chorale “Harmonie du Ponant”. Elle prétendit le regretter sincèrement et termina son message par la formule de politesse abrégée admise dans ce mode de correspondance.

Cela fait, elle s’aperçut que l’heure avait tourné et qu’il était temps d’aller chercher Justin à l’Institut Saint-Eloy, situé près de Guingamp. Il y passait toute la semaine et rentrait chez lui pour le week-end. Le cadre lui convenait, de même que le programme d’études qu’il suivait sans trop de mal. Il y paraissait relativement heureux et Isabelle commençait à envisager l’avenir de son fils avec moins d’inquiétude.

Elle rangea sa partition sur l’étagère destinée aux œuvres musicales et passa dans la salle de bains. Elle se recoiffa, se maquilla légèrement mais sans se parfumer car Justin ne le supportait pas. À l’instar de toutes les personnes souffrant du même handicap que lui, il développait une hypersensibilité aux sons et aux odeurs. Elle ne s’attarda pas plus qu’il ne le fallait devant son miroir car elle partait toujours en avance, quitte à attendre devant le portail de l’institut, l’heure de son ouverture. Elle savait que le moindre retard pouvait avoir des conséquences calamiteuses. Justin avait besoin de la voir dès qu’il débouchait de l’allée, faute de quoi il risquait une crise de panique face à laquelle elle était désarmée. Pleurs, cris, trépignements… De tels débordements chez un garçon de presque dix-sept ans, grand et bien développé, étaient un spectacle difficilement supportable pour elle comme pour les parents des autres élèves.

À dix-huit heures, lorsque Justin apparut sur le trottoir, il courut à la rencontre de sa mère et la prit dans ses bras. Il fourra son visage au creux de son cou, soufflant et reniflant comme un jeune chien incapable de maîtriser sa fougue.

— Allons Justin ! Calme-toi, voyons ! fit Isabelle en tentant de l’écarter.

— Je suis si content de te voir.

— Moi aussi, mon chéri.

— J’ai l’impression qu’il y a des mois que nous sommes séparés. Laisse-moi t’embrasser.

— Tu exagères, comme toujours, fit Isabelle en riant. Viens maintenant, le break n’est pas loin et je voudrais être de retour à Creac’h Maout avant qu’il n’y ait trop de circulation.

— Le vendredi soir, les routes sont toujours embouteillées, on n’y coupera pas. C’est chaque semaine la même chose.

L’adolescent avait prononcé ces derniers mots d’un ton boudeur où pointait une nuance agressive qu’Isabelle connaissait bien. Elle changea aussitôt de propos et passa à un sujet qu’elle savait sans risque.

— Le ciel sera dégagé ce soir et la météo annonce une nuit étoilée.

Le visage de Justin s’éclaira à l’instant.

— Tu en es sûre ?

— Autant que l’on puisse l’être quand il s’agit de prévoir le temps. Mais nous sommes actuellement dans une zone anticyclonique qui devrait durer au moins quarante-huit heures.

— Pas de bancs de brume, pas de haut brouillard ?

— Apparemment non. Mais, en bord de mer, on n’est jamais à l’abri de ce genre de désagrément.

— C’est vrai que pour observer le ciel nocturne, il vaut mieux être aux Canaries qu’en Bretagne !

— Nous nous y rendrons un jour, je te le promets.

— Un jour… C’est vague.

— Dès que mes moyens nous le permettront.

Le jeune homme poussa un soupir qui se voulait stoïque mais qui trahissait surtout le peu de confiance qu’il mettait dans les engagements de sa mère. Il aurait voulu pouvoir lui répondre que ce n’était pas avec ses leçons de chant et la direction de quelques chorales qu’elle parviendrait à payer un tel voyage. Il savait très bien qu’elle arrivait à peine à boucler ses fins de mois. S’il avait pu acquérir un télescope, c’était grâce au legs qu’il avait touché à la mort de son grand-père.

Mais Justin aimait trop sa mère pour lui décocher ce genre de vérité. Il ne le faisait que lorsqu’il perdait les pédales et se laissait dépasser par ses émotions, quand il ne maîtrisait plus rien et qu’il se donnait en spectacle, face à des adultes médusés ou des adolescents rigolards. À l’Institut Saint-Eloy, personne n’y prêtait attention car il était loin d’être le seul dans ce cas. Ailleurs, par contre, c’était une autre histoire et il préférait ne pas y penser.

Arrivé à Creac’h Maout, peu avant dix-neuf heures, Justin déposa sa valise à roulettes et son cartable au pied de l’escalier menant à sa chambre, puis ressortit et gagna la grève qui jouxtait la maison.

À Saint-Eloy, la mer était ce qui lui manquait le plus. « La mer, la mer toujours recommencée… » Ce vers de Paul Valéry qu’il avait cité à son prof de français, le matin même, lui avait valu un coup d’œil approbateur et étonné.

— J’ignorais que tu aimais la poésie. Si tu veux, je peux te prêter quelques recueils.

Proposition qui l’avait aussitôt fait rentrer dans sa coquille. Il avait baissé la tête et marmonné quelques mots inintelligibles. La leçon s’était poursuivie, le professeur avait oublié l’incident, mais la morosité de Justin avait persisté jusqu’à midi. Seule la perspective de rentrer à Creac’h Maout en fin de journée l’avait peu à peu dissipée.

*

Assis sur un bloc de rocher, Justin laissait son regard errer devant lui. Il faisait beau, septembre diluait une teinte rose saumon sur le ciel et la mer roucoulait comme une colombe. Le gris de son écume n’avait aucune amertume et ne disait ni l’automne ni les tempêtes à venir. C’était de la cendre et de la dentelle, frémissante et vaporeuse…

Mais soudain, Justin jugea qu’il avait suffisamment rêvassé. Il se redressa, retira ses baskets et ses vêtements qu’il jeta au haut de la grève car la mer montait. Puis, en caleçon, il boitilla sur les cailloux et alla se jeter à l’eau.

Sa fraîcheur lui coupa le souffle mais son corps s’adapta vite et il se mit à nager en longeant la côte. Il savait que s’il s’en éloignait trop, les courants marins l’entraîneraient avec eux comme un bouchon, et il n’avait aucune envie de voir la SNSM se porter à son secours.

Il savait aussi que sa mère, toujours sur le qui-vive, se tenait derrière une fenêtre du premier étage, ses jumelles devant les yeux. Et il se dit qu’il lui donnait suffisamment matière à s’inquiéter sans en rajouter davantage.

Il fit la planche, laissant son corps épouser le mouvement des vagues. Reposé, détendu, couché sur l’eau, face au vide insondable du ciel.

Puis il se retourna et se mit à crawler vers l’est, en direction du Sillon de Talbert.

Il aimait et connaissait par cœur cette bande de sable et de cailloux, longue de quelques kilomètres, qui s’avance dans la Manche, protégeant ainsi tout l’estuaire du Trieux. Il l’avait parcourue à pied et à vélo, à toutes les hauteurs de la marée, même en vives eaux, quand seule une étroite crête de galets émerge des flots.

Le Sillon avait été son terrain de jeux depuis toujours. C’était là aussi qu’il se réfugiait quand plus personne ne le supportait. Il pouvait courir, gesticuler, crier autant qu’il le voulait. Les goélands en avaient vu d’autres et ne se laissaient pas impressionner.

Évidemment, à Saint-Eloy, il n’avait pas ce recours. Pourtant, le Trieux et ses berges boisées n’étaient pas loin. Seulement on y croisait des promeneurs et il craignait de les effrayer. Alors, il se cloîtrait en lui-même, fermait les écoutilles, emprisonnait ses cris à l’intérieur de sa bouche. Cela lui demandait un effort épuisant qui le laissait sans force, une fois la crise passée.

C’était dans ces moments-là qu’il regrettait le plus Creac’h Maout et les grèves désertes.

II

Sylvain Lospic aperçut son épouse en haut de l’escalier menant à la sortie de la gare de Guingamp. Elle ne semblait pas l’avoir repéré dans les dizaines de voyageurs qui débarquaient du TGV Paris-Brest. Il lui fit un signe de la main auquel elle répondit par un sourire.

Portant à bout de bras sa valise à roulettes et un sac de voyage, il acheva la montée des marches puis s’arrêta devant Yvette et l’embrassa. C’est alors que la fatigue accumulée ces dernières vingt-quatre heures s’abattit sur lui, lourde, brutale. Il n’en dit rien et tâcha de faire bonne figure à sa femme qui paraissait si contente de le revoir.

— Tu as fait bon voyage ?

— Oui, si l’on peut dire mais je suis lessivé.

— Mon pauvre ami… Heureusement que cela ne durera plus longtemps. Encore deux voyages et pour toi, la navigation, ce sera terminé.

— Je le sais. Seulement j’ai trouvé ce retour tellement long… Débarquement au Cap, avion jusqu’à Paris. Taxi de l’aéroport à la gare Montparnasse, puis presque quatre heures de train.

— La relève s’est bien passée à bord ?

— Oui, sans problème. C’est Berthier qui a pris le commandement du bateau. Les formalités ont été vite expédiées. Il ne fallait pas traîner, je n’avais que quelques heures pour aller prendre mon avion.

Tout en parlant, le couple avait rejoint leur Renault 8, achetée lors des derniers congés de Sylvain. En cours de route, celui-ci narra à sa femme les menus incidents survenus à bord du pétrolier et qu’il avait dû résoudre au jour le jour.

— Depuis que l’armement nous impose des équipages faits de bric et de broc, issus essentiellement du tiers-monde, les emmerdements ne cessent de se répéter, ronchonna Sylvain.

— À cause de la barrière linguistique ?

— Entre autres, mais pas seulement. Ça coince à tous les niveaux. Le cuistot s’en arrache les cheveux. Il a beau faire, il n’arrive jamais à contenter tout le monde. Ah ! Je te jure, la marine de commerce n’est plus ce qu’elle était ! Vivement la quille parce que j’en ai vraiment ma claque. Bon… Maintenant, parle-moi un peu de ce qui s’est passé ici, ces derniers mois. J’ai besoin d’une mise à jour.

— Rien de spécial, sinon je te l’aurais dit par téléphone. La chorale a repris ses répétitions et un concert est prévu au cours de l’hiver. Quant à l’association “Art et culture en Trégor”, je ne suis au courant de rien.

— Dès demain, je contacterai le président pour l’informer de mon retour et connaître la date de la prochaine réunion du comité. En tant que membre du bureau, j’aurai deux ou trois choses à dire à propos du groupe théâtral. Son dernier spectacle a été une catastrophe. Pour moi, le mieux serait d’arrêter les frais et de laisser tomber.

— Comme ce serait dommage ! Le public préfère le théâtre à la musique. Il y a toujours affluence et aucun problème pour remplir la salle.

— C’est vrai, mais encore faudrait-il que les acteurs fassent l’effort d’apprendre leurs rôles par cœur ! À la dernière représentation, ils bafouillaient tellement que j’en avais honte pour eux.

— Ce sont des amateurs et ils faisaient de leur mieux.

— D’accord, mais il y a des limites au dilettantisme qu’il vaudrait mieux ne pas dépasser.

— Je te trouve trop sévère.

— Pas du tout. J’aime beaucoup venir écouter les concerts de ta chorale. Les morceaux qu’interprète Harmonie du Ponant sont honnêtement exécutés. On sent que vous les avez étudiés avec sérieux.

— Il est vrai qu’Isabelle Prada ne nous laisse rien passer.

— C’est ainsi que je conçois le travail d’un chef de chœur. Je lui en ai d’ailleurs fait compliment… Et que devient son fils ? À quelles excentricités mon filleul s’est-il encore livré ?

— Oh ! Arrête Sylvain ! Tu sais parfaitement que Justin est autiste.

— Ouais… Pour moi, c’est une façon très futée de faire exactement ce qui lui plaît. Il est plus malin que ceux qu’il attrape.

— Tu as tort. S’il est à l’Institut Saint-Eloy, ce n’est pas pour rien.

— Là, je suis d’accord. Ce n’est effectivement pas pour rien. Entre les frais de scolarité et la pension, notre cousine Isabelle doit y laisser la moitié de ce qu’elle gagne.

— Elle ne m’en a jamais parlé.

— Elle est trop fière pour ça, fit Sylvain. Mais regarde-la, elle est fringuée comme l’as de pique et sa voiture est un vrai tacot. Si son mari ne lui avait pas laissé Creac’h Maout en héritage, elle logerait dans un HLM.

— Oui. Le pauvre Jean a eu fin nez d’acheter cette petite propriété, après la naissance de Justin.

— Il n’a jamais été en bonne santé et il devait sentir qu’il ne vivrait pas vieux. Demain ou dimanche, je ferai un saut jusqu’à Creac’h Maout. Comme parrain et cotuteur de Justin, j’ai certains devoirs envers lui, même s’il me tape souvent sur les nerfs et que sa mère ne m’inspire pas vraiment de sympathie. Un adolescent a besoin d’une présence masculine, un homme qui ne s’en laisse pas conter mais sur qui on peut compter, répondit Sylvain très content de son jeu de mots.

Yvette acquiesça en riant. Puis, comme la Renault contournait Tréguier et prenait la direction de Pleubian, il annonça à sa femme qu’il avait consulté l’annuaire des marées sur Internet et qu’il irait pêcher la crevette, dès la nuit prochaine.

— Tu n’y penses pas ! Tu viens de dire que tu étais épuisé par le voyage.

— J’aurai le temps de faire un somme en arrivant. La mer ne sera basse que vers vingt-trois heures.

— Comme tu veux, mon chéri. Mais pourquoi ne pas y aller plutôt demain dans la journée ?

— D’abord parce que la grève sera envahie par les pêcheurs à pied, ensuite parce que le gros bouquet s’attrape mieux de nuit. J’espère que personne n’a touché à mon matériel…

— Bien sûr que non. Quelle drôle d’idée !

— Justin n’est pas venu farfouiller dans mes affaires ? Creac’h Maout n’est qu’à quelques kilomètres de chez nous et je connais sa mauvaise éducation.

— Non, sois tranquille ! D’ailleurs ton matériel de pêche est sous clé.

— Bon ! J’irai donc à vélo jusqu’au Sillon et de là, je suivrai le bord de l’eau en pêchant dans les flaques et le long du rivage. Il faudra que je renouvelle l’ampoule de ma lampe frontale.

— C’est fait.

— Tu penses à tout, s’exclama Sylvain. Demain, je te promets que tu te régaleras.

— Attention ! Rappelle-toi la fable de la peau de l’ours.

— Ouais… Ouais… C’est le genre d’histoires qui ne m’arrivent jamais.

— Vantard !

Sylvain se mit à rire puis, après la traversée du bourg de Saint-Antoine, il guetta l’apparition des murs et du portail de leur propriété.

À l’instar d’un grand nombre des commandants au long cours, il avait acquis Kervihan, une ancienne ferme située près de la côte, qu’il avait fait restaurer à grands frais et qui était devenue leur résidence. Il s’était adressé à un architecte d’intérieur pour l’agencement et la décoration car Yvette avait déclaré ne pas savoir comment s’y prendre. Le résultat avait dépassé ce qu’ils en attendaient. Pourtant, tout en se félicitant de l’opération, ils se sentaient un peu comme des invités dans leur propre maison. Trop vaste, trop belle… Sans même se concerter, ils avaient pris l’habitude de n’occuper que le rez-de-chaussée composé de la cuisine, de leur chambre et d’une grande pièce donnant au sud qui leur servait de salon et de salle à manger. Yvette ne montait à l’étage que pour aérer les chambres, ainsi que pour apprendre et répéter les chants de la chorale, à l’aide de son piano.

À l’arrière du bâtiment, Sylvain s’était aménagé un atelier car il aimait bien bricoler, et pour y ranger son matériel et ses vêtements de pêche. Yvette avait l’interdiction d’y pénétrer parce que son mari savait qu’elle n’aurait pu s’empêcher d’y mettre de l’ordre et d’y faire le ménage.

Ces règles consenties et les séparations régulières dues à la profession de Sylvain expliquaient en partie leur bonne entente. Ils n’en faisaient pas un secret mais Yvette se demandait avec une certaine angoisse ce que serait leur existence, quand son mari prendrait sa retraite et qu’ils devraient vivre ensemble tout au long de l’année. Ils en parlaient parfois mais sans entrer dans le détail, comme si l’échéance était encore lointaine. Yvette s’interrogeait aussi sur ce que deviendrait leur vie intime. Elle était persuadée que Sylvain la trompait au cours de ses escales. Des femmes qui se prêtaient à tous ses fantasmes et surtout des fruits verts pour lesquels il lui avait avoué avoir un penchant, et qu’il devait trouver sans peine dans les bordels du Cap, de Rotterdam ou de Dakar.

Chez lui, il se tenait à carreau car s’il savait qu’Yvette avait depuis longtemps perdu ses illusions, elle ne tolérerait pas que des rumeurs circulent quant à la fidélité de son mari. Qu’il fasse ailleurs ce qu’il voulait, mais ici, pas question d’être un sujet de clabaudage pour toutes les commères du canton !

Dès leur arrivée à Kervihan, Sylvain alla prendre une douche, puis mangea de bon appétit l’en-cas qu’elle lui avait préparé. Ensuite, sans même défaire ses bagages car il savait que sa femme s’en chargerait, il gagna sa chambre, tira les rideaux et s’allongea sur le lit.

— Si je veux aller à la pêche cette nuit, il faut que je prenne un acompte de sommeil. Réveille-moi à vingt-deux heures, au cas où tu ne m’entendrais pas bouger d’ici là.

*

Peu avant onze heures du soir, alors qu’Isabelle Prada refermait son livre et éteignait sa lampe de chevet, elle entendit une porte s’ouvrir et des pas feutrés descendre l’escalier. Elle devina aussitôt que Justin s’apprêtait à sortir pour aller observer le ciel.

Il en avait parlé en début de soirée et elle avait espéré que les conditions météo se détérioreraient car elle détestait ses escapades nocturnes.

Elle savait qu’il suivrait le Sillon de Talbert sur un ou deux kilomètres afin de fuir les lumières parasites de l’éclairage public.

Comme toujours, elle eut envie de se lever pour tenter de l’en dissuader. Un accident est si vite arrivé. À marée montante, une simple entorse peut vous piéger sur la grève et s’avérer un piège mortel. Isabelle n’avait jamais ouï dire qu’un tel accident s’était produit et Justin rigolait lorsqu’elle évoquait ce risque. Peut-être avait-il raison… Toujours est-il que cette idée la taraudait et l’empêchait de se rendormir avant le retour de son fils.

Sans allumer, elle se glissa hors de son lit pour aller se planter derrière les doubles rideaux qu’elle entrouvrit légèrement. Justin ne tarda pas à apparaître. Il enfourcha son vélo, prit la direction du Sillon et bientôt, Isabelle put suivre des yeux le faisceau lumineux que son phare projetait devant lui. Lorsqu’il se fut éloigné, elle ouvrit la porte-fenêtre et avança sur le balcon.

Au-dessus d’elle, le ciel était un dôme clouté d’étoiles. Un fouillis scintillant, indéchiffrable pour elle mais où son fils se retrouvait sans difficulté. Elle se demanda comment c’était possible pour un esprit aussi brouillon que le sien. Lui qui se montrait incapable de résoudre le moindre problème de logique, lui pour qui la grammaire et l’orthographe étaient un amas confus dont les règles lui échappaient complètement… Mais il fallait qu’elle en prenne son parti. Justin était un être à part qui voyait de l’ordre où il n’y en avait pas et qui trouvait son chemin là où les autres se perdaient.

Bientôt l’éclat de sa lampe disparut et Isabelle demeura à sa fenêtre, l’angoisse au ventre.

Un quart d’heure plus tard, n’y tenant plus, elle s’habilla et sortit dans la nuit.

*

Bernard Juvat soignait ses nerfs fatigués par une cure de calme et de solitude. Sans musique, sans télévision, sans rencontres.

Il avait même acheté en pharmacie des boules Quies qu’il mettait dans ses oreilles, chaque fois qu’il sortait se promener en bord de mer. Il ne voulait entendre ni le bruit des vagues ni les cris des oiseaux.

Un silence opaque et enveloppant, voilà ce qu’il avait trouvé de mieux pour reposer son cerveau surmené par vingt ans d’enseignement. Loin des bavardages, des rires et des glapissements qui forment le fond sonore d’une classe d’adolescents.

Il avait supporté ça aussi longtemps que possible puis, un jour, la cuirasse s’était brisée et il n’avait su comment la recoller. Il était resté chez lui, enfermé dans sa chambre, recroquevillé sous sa couette, jusqu’à ce que les pompiers enfoncent sa porte et l’emmènent d’urgence à l’hôpital. Déshydraté, désorienté, incapable de dire ce qui lui arrivait… Les médecins avaient diagnostiqué un état mental confusionnel associé à une dépression nerveuse, probablement causée par l’exercice de sa profession. Ils avaient prescrit un congé illimité, accompagné d’un suivi psychologique.

Comme il était célibataire et sans enfant, un cousin qui l’aimait bien s’était chargé de lui trouver un endroit paisible, un peu isolé, dans le Trégor. C’est ainsi qu’il avait abouti au gîte de Pen Crec’h, dont la propriétaire s’était réjouie de louer sa maison pour une période de plusieurs mois, à un homme apparemment rangé.

Bernard Juvat préférait ne sortir que le soir ou par très mauvais temps, afin de ne croiser personne. Il parcourait les chemins creux proches de chez lui ou allait à vélo jusqu’au Sillon de Talbert qu’il longeait à pied.

Il lui était arrivé, par des nuits sans lune, d’apercevoir la clarté vacillante d’une torche électrique. Un pêcheur ou, comme lui, un amateur de balades nocturnes. Peu désireux de faire une rencontre, il avait rebroussé chemin et était reparti vers l’ouest, en direction de Port la Chaîne. Il y trouvait la même odeur de goémon, l’air froid et la lourde respiration de la houle.

Ce soir-là, Bernard partit plus tard que d’habitude car il était parvenu à dormir un peu en se couchant. Quand il avait rouvert les yeux et constaté qu’il n’était que vingt-trois heures, il s’était levé aussitôt. Il savait, par expérience, qu’une longue insomnie l’attendait et qu’il ne se rendormirait pas avant l’aube. Mettant le nez à sa fenêtre, il avait découvert que la nuit était douce, sans le moindre vent. Il s’habilla néanmoins chaudement à cause de l’humidité, chaussa ses baskets, se munit d’une lampe et quitta la maison.

Il se sentait en forme et décida d’aller marcher le long du Sillon, peut-être jusqu’à son extrémité.

Comme le ciel était clair, sans brume ni nuage, la clarté diffuse des étoiles lui suffirait. Ce serait plus agréable qu’une lampe qui n’éclaire que les pieds et plonge tout le reste dans un noir insondable.

III

Dimanche 12 septembre

Hervé et Audrey Bruckner, un couple de vacanciers suisses, arrivèrent en voiture vers neuf heures, sur le parking de l’Armor. Ils s’y garèrent, enfilèrent leurs chaussures de randonnée, leurs coupe-vent et les bonnets de quart en laine, acquis la veille à la Coopérative Maritime. Ils avaient, en effet, décidé de marcher jusqu’au bout du Sillon de Talbert. Cette excursion, conseillée par leur guide touristique, était tout à fait à leur portée. Ils avaient choisi de la faire de bonne heure, afin d’éviter une trop grande affluence, préjudiciable à l’observation des oiseaux.

Des jumelles et leurs appareils photo autour du cou, ils s’engagèrent d’un bon pas sur le chemin sablonneux puis, obéissant aux directives placardées bien en vue, ils gagnèrent la grève donnant sur le large. Il était, en effet, vivement déconseillé aux promeneurs de suivre la crête du Sillon car les nombreux passages entraînaient une érosion irréversible.

Marchant sur une bande de sable durci où l’on avançait sans peine, ils eurent bientôt l’impression de pénétrer dans un autre monde. Un monde où le ciel changeant se reflétait sur les eaux d’une mer primordiale et où seul le phare des Héaux témoignait de la présence humaine. L’air était frais, lumineux et le paysage incroyablement neuf à leurs yeux de continentaux, plus habitués au relief des montagnes qu’à une telle horizontalité.

L’odeur fade et iodée qui montait des touffes de goémon les surprenait, jamais ils n’en avaient respiré de pareille.

Le phénomène de la marée inquiétait un peu Audrey qui avait entendu parler des accidents survenus à cause d’elle. Le patron de leur hôtel les avait d’ailleurs mis en garde :

— Des novices comme vous se font piéger chaque année. Surtout, ne vous éloignez pas du Sillon ! Vous pourriez vous perdre sur l’estran et ne pas pouvoir regagner la terre à temps. Nous autres, nous avons l’œil et nous connaissons tout ça par cœur, mais ce n’est pas votre cas.

Hervé l’avait rassuré et ajouté qu’il emporterait son téléphone mobile.

— Cela vous ferait une belle jambe ! Il n’y a pas de réseau là-bas. Par contre, prenez cette binette et ce panier !

Audrey l’avait regardé d’un air interloqué.

— Pour quoi faire ?

— Moi, quand je vais vadrouiller sur la grève, je rapporte toujours quelque chose à manger. Des praires, une ou deux coquilles Saint-Jacques, un homard quand j’ai de la chance. Il m’est même arrivé d’attraper un congre caché dans un creux de rocher.

— Mais nous n’y connaissons rien ! Pas la peine de nous encombrer d’un outil et d’un panier qu’il faudra trimbaler sur presque dix kilomètres, avait déclaré Hervé. C’est une promenade que nous allons faire, pas une partie de pêche !

Leur hôte avait insisté et ils s’étaient laissé convaincre, pour lui faire plaisir.

— Est-ce que nous irons vraiment jusqu’au bout ? s’enquit Audrey alors qu’ils s’engageaient sur le Sillon. Cela me semble rudement loin.

— Un peu moins de cinq kilomètres et c’est tout plat. Nous avons l’habitude de marcher bien plus que ça. Ne me dis pas que tu es déjà fatiguée.

— Non, pas du tout. Mais cet environnement me fait un peu peur.

— Parce que tu ne le connais pas.

— Tu es sûr que la mer ne recouvre jamais complètement le Sillon ?

— C’est ce qu’on prétend.

— Nous sommes en période de vives eaux.

— Comment le sais-tu ?

— J’ai consulté l’horaire des marées que l’on m’a donné hier, à la Coopérative Maritime. Aujourd’hui, le coefficient est de 99. Ce qui veut dire que l’eau monte assez haut et assez vite.

— Oui, mais la pleine mer était à huit heures du matin, elle est donc en train de descendre. Audrey hocha la tête puis s’arrêta pour contempler les environs à l’aide de ses jumelles.

— Il y a un gros bateau blanc à l’horizon. Il se dirige vers l’ouest.

— Un cargo probablement.

— Je vois aussi des oiseaux qui planent. L’envergure de leurs ailes est immense.

— Des Fous de Bassan peut-être…

Hervé effectua un réglage rapide de ses propres jumelles.

— Oui, c’est ça ! Je les reconnais parfaitement. Ils sont magnifiques !

— Il paraît qu’on ne les voit qu’aux abords des Sept Îles.

— Ils parcourent de très grandes distances à la recherche des bancs de poissons.

Tout en marchant, le couple s’était peu à peu approché d’un chapelet de rochers qui traversaient l’estran.

— On va les contourner par le bas, décréta Hervé. Ensuite, on remontera de l’autre côté.

— Je vois un drôle de truc jaune et noir, tout au bout, comme pris entre les blocs de pierre.

— Encore une cochonnerie amenée par le courant. Les gens prennent la mer pour une poubelle.

Alors qu’ils avançaient, la chose se mit à ressembler à un vêtement puis à un mannequin. Et quand ils furent tout près, ils découvrirent un corps inanimé.

Audrey avait la bouche ouverte, mais le cri qu’elle allait pousser n’arrivait pas à s’échapper. Hervé marmonnait des grognements en fronçant les sourcils. Sidérés, effrayés, ils demeurèrent debout, sans bouger, comme si ni l’un ni l’autre ne voulait voir le visage enfoncé dans le sable. Les cheveux filasse et sales suffisaient à faire monter en eux un dégoût mêlé d’horreur.

Dépassant d’une manche, une main aux doigts violacés semblait vouloir s’agripper au sol. Un des pieds était nu, l’autre portait une ballerine rosâtre. Un collant déchiré moulait les jambes. Pour le reste, on reconnaissait une robe très courte et une sorte de boléro pailleté.

Audrey saisit convulsivement le bras d’Hervé.

— Tu… Tu crois qu’elle est morte ?

— Je n’en sais rien. Peut-être…

— Ce… C’est une jeune fille.

— Ça m’en a l’air.

— Il faudrait tâter le creux de son cou pour… pour essayer de sentir le pouls.

— Oui mais avant, on doit la retourner.

Audrey se mordit les lèvres, regarda autour d’elle dans l’espoir de découvrir d’autres promeneurs. Mais il était trop tôt et elle ne vit personne.

— Aide-moi ! dit Hervé qui s’était accroupi. Mettons-la sur le dos.

Comme sa femme ne bougeait pas, il se redressa à demi et, d’un coup de reins, il renversa le corps.

Le visage n’était pas beau à voir. Le sable lui faisait comme une seconde peau, grise et granuleuse. La bouche et les narines en étaient remplies.

Aucun souffle ne sortait de sa poitrine. Ses paupières entrouvertes ne laissaient pas voir ses yeux. Son front portait un hématome et l’une de ses joues semblait meurtrie, tout comme ses genoux dont la peau était éraflée.