Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

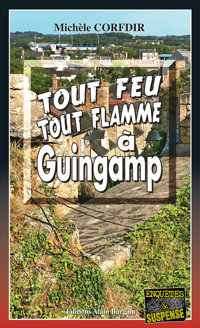

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Thriller en Côte d’Armor

- Sprache: Französisch

En face de la gare de Guingamp, une vendeuse de journaux, installée dans un kiosque en bois, voit quotidiennement défiler des centaines de passants. Personne n’a jamais vraiment prêté attention à elle, jusqu’au jour où un inconnu asperge son échoppe d’essence et y met le feu.

Ce crime odieux et apparemment gratuit soulève l’indignation de la population.

Le lieutenant Pitti, chargé de l’enquête, découvre très vite que plusieurs personnes avaient des raisons d’en vouloir à la victime et que le passé de celle-ci n’est pas des plus nets.

Quelques semaines plus tard, le principal suspect est arrêté et passe aux aveux. L’affaire est close. Pourtant un épilogue inattendu remet tout en question. La clé de l’énigme ne sera révélée qu’au lecteur, et à lui seul.

À PROPOS DE L'AUTRICE

D’origine suisse, enseignante de formation, Prix des Poètes Suisses de langue française,

Michèle Corfdir vit et écrit en Côtes-d’Armor. Elle signe ici son vingt-deuxième roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 204

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

I

À Guingamp, la gare SNCF n’offrait rien de particulier. C’était un nœud ferroviaire où les TGV Paris-Brest s’arrêtaient quelques minutes, afin de permettre aux voyageurs qui le désiraient de prendre une correspondance pour Carhaix ou Paimpol.

À proximité, le trafic automobile et les allées et venues des passants avaient entraîné l’ouverture de plusieurs cafés et restaurants.

De la gare descendait le boulevard Clemenceau, à l’entrée duquel se dressait le kiosque en bois de Denise Gramond, la marchande de journaux. Enfermée là-dedans, on ne voyait d’elle que le torse, les bras et la tête. Comme elle occupait son poste de bonne heure le matin à tard le soir, les écoliers qui passaient quotidiennement par-là en venaient à douter de l’existence de ses jambes.

Les habitants du quartier ne savaient rien d’elle, sinon qu’elle habitait un appartement dans l’immeuble situé juste derrière son kiosque. Certains prétendaient qu’elle avait un fils qui, après de longues études, occupait un poste important dans l’Administration ou dans l’industrie. Personne ne le savait au juste et, de toute manière, nul ne s’en souciait. La marchande de journaux faisait partie de la rue, au même titre que les enseignes ou les horodateurs.

Elle était là, hiver comme été, quel que soit le temps, exposée à tous les vents, sans jamais parler à quiconque, même pas en encaissant la monnaie des clients. Engoncée dans un épais manteau, un bonnet sur la tête, elle affrontait les intempéries sans broncher. Immobile, indétrônable.

L’indifférence des gens à son égard était telle que personne n’avait remarqué la manie qu’elle avait de prendre des photos sur son téléphone portable. Elle le tenait en main et semblait avoir de fréquentes communications. Mais ce n’était qu’un leurre. En fait, Denise Gramond tirait le portrait des enfants qui passaient devant son étal, et les transmettait à une adresse qu’on lui avait donnée, un peu plus d’un an auparavant. Le prix de ce service, versé en cash par courrier postal, arrondissait ses fins de mois souvent difficiles.

Pas plus que les autres passants, les écoliers ne prenaient garde à elle. Ils ne s’en approchaient qu’en décembre, pour contempler la vitrine d’un magasin de jouets situé à côté d’elle, et y faire leur choix. Elle n’aimait pas ça, ronchonnait et, parfois, quittait son kiosque pour les chasser et défendre ce qu’elle considérait comme son pré carré.

Cependant, si elle n’entretenait aucun contact avec ces gosses, leurs visages lui étaient familiers et elle avait même fini par connaître leurs prénoms. C’est pourquoi, quand la rumeur de la disparition du petit Kévin Barnard se répandit en ville, elle sut immédiatement de qui il s’agissait.

Rompant avec son habitude, elle interpella les gamins alors qu’ils passaient devant son kiosque.

— Est-ce que votre copain a été retrouvé ?

Ils la regardèrent interloqués, car jamais elle ne leur avait adressé la parole.

— Eh bien, quoi ? Vous avez perdu votre langue ?

Ils secouèrent la tête.

— Alors, il y a du nouveau ?

Le ton impatient de sa voix les tira de leur mutisme, et l’une des filles répondit que non, mais que les gendarmes étaient venus dans leurs classes.

— Ils étaient deux et nous ont demandé si on pouvait leur donner des informations.

— Quel genre d’informations ?

— Quand est-ce que nous avions vu Kévin pour la dernière fois… S’il était dans son état normal… S’il se sentait menacé. Mais on n’a rien pu leur dire. Même son meilleur ami n’avait pas remarqué de changements.

— Il était toujours aussi chiant ! s’écria l’un des garçons. Sans cesse en train de nous bassiner avec ses tournois d’échecs, ses entraînements et son club.

— Ah ! C’était un joueur d’échecs ? s’exclama la marchande de journaux. Mon fils aussi est féru de ce jeu. Mais pour lui, ce n’est qu’un passe-temps.

— Pas pour Kévin. Il veut devenir professionnel.

— C’est un peu tôt pour en décider. Quel âge a-t-il ?

— Douze ans comme nous.

— C’est un bon élève ?

— Oui, assez.

— Espérons qu’on le retrouvera vite. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver ?

Les gamins haussèrent les épaules en signe d’ignorance.

— La dernière fois qu’on l’a vu, c’était à l’école, mardi, le jour de sa disparition. En rentrant à la maison, on s’est quitté sur la place de la gare, comme d’habitude, fit l’un des garçons. Il m’a dit qu’il avait des courses à faire parce que sa mère travaille comme aide-soignante et ne rentre qu’à dix-huit heures.

— Et son père, qu’est-ce qu’il fait ? Comme métier, je veux dire.

— Il n’en a pas.

— De quoi ?

— De père.

— Ah ! Je vois, fit Denise Gramond d’un air entendu.

— Voilà pourquoi c’est lui qui doit se taper toutes les corvées. Sa mère n’a pas le temps.

— Et malgré ça, il réussit à s’entraîner au jeu d’échecs ? Entre les leçons à apprendre et les tâches ménagères, il ne doit pas lui rester beaucoup de loisirs.

— Ouais… C’est pour ça qu’il ne sort pas souvent jouer avec nous, dans la rue. Et quand ça lui arrive, il est toujours en train de regarder l’heure à sa montre. Il nous dit que le boulot l’attend.

— Hé oui… C’est sans doute assez compliqué.

— Bof, il ne se plaint pas.

Sur ce, les gamins adressèrent un signe de la main à la marchande de journaux et poursuivirent leur chemin.

Celle-ci reprit sa pose hiératique, face aux silhouettes anonymes qui défilaient devant elle. L’horloge de la gare marquait 16 h 50.

— Moi, je l’ai vu.

Tournant la tête, Denise Gramond découvrit une fillette debout à côté d’elle.

— Tu as vu qui ?

— Kévin. Je l’ai vu quand l’auto s’est arrêtée et qu’on l’a fait monter dedans. C’était mardi, en rentrant de l’école, juste devant la gare.

— Tu l’as dit aux gendarmes ?

— Non. Ils ne sont pas venus dans ma classe. Ils n’ont questionné que les camarades de Kévin. Mais pas nous.

— Tu en as parlé à ta maman ?

— Euh… non.

— Alors à ton papa ?

— Il est trop fatigué, je ne lui raconte jamais rien.

— Il le faudrait pourtant. Ça pourrait être important.

La fillette hocha la tête d’un air songeur puis, sautant du coq à l’âne, elle reprit :

— Vous vous appelez comment ?

La marchande de journaux tressaillit. Elle ne se rappelait pas la dernière fois qu’on lui avait posé cette question.

— Denise… Denise Gramond. Ce n’est pas très joli comme prénom.

La fillette haussa les épaules et les fines mèches noires de ses cheveux voltigèrent dans le vent.

— Il y a pire. Moi, c’est Nadia, Nadia Potocki. Je suis étrangère.

— Ah bon…

— Mon père vient de Poznan, en Pologne.

— Alors tu parles le polonais ?

— Oui, mais aussi le russe et le tchèque. C’est facile parce que ce sont des cousines.

La marchande de journaux ne parut pas comprendre.

— Ces langues se ressemblent, expliqua la fillette, comme des cousines. Elles sont de la même famille. C’est mon papa qui dit ça.

— Il a parfaitement raison. Et donc tu as vu Kévin, au moment de son enlèvement ?

— Oui. Il traversait la rue, devant la gare, quand une auto a stoppé. Une des portes arrière s’est ouverte et un type a tiré Kévin à l’intérieur.

— Il n’a pas crié ? Il ne s’est pas débattu ?

— Il n’a pas eu le temps, la voiture a redémarré aussitôt. Mais j’ai vu sa figure. Il devait être à genoux sur la banquette. Il avait les yeux tout ronds et la bouche ouverte.

— Il semblait avoir peur ?

— Oh oui ! Et étonné. Il ne savait pas ce qui lui arrivait.

— Tu te souviens de la voiture ?

— Elle était noire.

— Tu te rappelles le numéro des plaques minéralogiques ?

— Non.

— Et la marque ?

— Non plus.

Denise Gramond se tourna lourdement sur son siège et se pencha vers la fillette.

— Écoute-moi bien, Nadia ! Ce que tu as vu est important. Il faut que les enquêteurs t’entendent. Je vais téléphoner à la gendarmerie.

— Non ! Mon père n’aime pas les flics. Il dit que moins on les voit, mieux on se porte.

— Il n’a pas tort. Mais, en l’occurrence, il faut le faire.

— Vous croyez que Kévin est en danger ?

La marchande eut envie de lui répondre que lorsqu’on enlève un enfant, c’est rarement pour lui faire du bien. Mais elle garda ce commentaire pour elle, de peur d’affoler la gamine.

De retour chez elle, Denise Gramond ayant des remords à cause de son activité illégale, songea à assurer ses arrières et décida d’appeler le capitaine Roussel. Elle le connaissait. C’était un ancien voisin qui lui avait prêté main-forte plusieurs fois, alors qu’elle était aux prises avec des clients grossiers ou agressifs.

— L’ennui, répondit celui-ci, c’est que l’on n’a pas le droit d’entendre un mineur hors de la présence d’un de ses parents. Il faut évidemment que nous rencontrions cette fillette, son témoignage peut s’avérer déterminant. Nous ferons appel à un des membres de notre brigade, spécialisé dans l’interrogatoire des enfants. Les gosses sont de fins observateurs. Placés dans de bonnes conditions, ils peuvent nous communiquer quantité d’informations. J’espère que le père de Nadia ne fera pas de difficultés.

— À mon avis et vu les circonstances, il se montrera coopératif.

— Espérons-le ! Je vais donc prendre contact avec lui et nous verrons bien ce qu’il en sortira.

II

Yan Potocki avait émigré de Pologne au moment d’épouser Pauline Chauvel, la mère de Nadia. Flûtiste professionnel, il donnait des cours particuliers à une dizaine d’élèves, tout en appartenant à l’ensemble orchestral “Harmonie de Guingamp”.

La Pologne faisant partie de l’Union européenne, son statut d’étranger ne lui avait jamais causé de soucis. Mais aujourd’hui, sachant que dans le domaine artistique les emplois étaient rares et convoités, Yan Potocki vivait dans la hantise de se voir évincé par un musicien français et de se retrouver sur le pavé.

Il parlait correctement le français et faisait des efforts pour s’améliorer, mais maîtrisait parfaitement le vocabulaire touchant à la musique. Quand un problème administratif se posait, qu’il ne comprenait pas, il demandait à Nadia de le résoudre. En dehors de ça et malgré son jeune âge, elle lui venait souvent en aide pour tout ce qui concernait la vie courante. Et quand cela ne suffisait pas, Yan s’adressait à Raïssa Barnard, la mère de Kévin, qui louait un appartement dans le même immeuble que lui. De ce fait, les deux enfants se retrouvaient souvent pour jouer, chez l’un ou chez l’autre.

Par leur entremise, Raïssa et Yan s’étaient peu à peu rapprochés. Ce voisinage et une connivence intellectuelle les poussèrent à se retrouver autour d’un verre, tandis que les enfants s’amusaient dans la pièce voisine. Puis, un soir, alors qu’ils étaient allés ensemble écouter un concert de musique de chambre au Théâtre du Champ au Roy, Yan suivit Raïssa chez elle et y passa la nuit.

Cela datait du printemps précédent et depuis ils se voyaient régulièrement, le plus souvent dans la journée, quand les enfants étaient à l’école. D’un commun accord, ils gardèrent leur liaison secrète. Ils ne voulaient pas les mêler à leur aventure, car cela aurait engendré des demandes d’explication qu’ils ne se sentaient pas prêts à leur donner. Peu soucieux de se compliquer la vie et de créer des problèmes là où il n’y en avait pas, ils désiraient offrir à leurs enfants l’image de deux amis qui s’appréciaient mutuellement. Rien de plus.

Pourtant, ces rencontres quotidiennes avaient tissé un lien mal défini, mais d’une réalité indubitable. C’est pourquoi, lorsque la disparition de Kévin se révéla être un enlèvement, Yan Potocki se sentit plongé au cœur même du drame. Il partageait l’anxiété de son amie et sentait la panique lui nouer l’estomac en songeant que les ravisseurs pourraient aussi s’en prendre à Nadia.

Il aurait voulu pouvoir vivre sans quitter sa fille des yeux, ce qui était évidemment impossible. À cela s’ajoutaient tous les malheurs qui pouvaient lui arriver. Entre les accidents de la route, les épidémies, les pédophiles… Il y avait de quoi en perdre le sommeil.

*

Quelques heures plus tard, en accord avec Yan Potocki, le capitaine Roussel décida de rencontrer Nadia chez elle, rue Jules-Ferry. Il pensait qu’elle se sentirait plus à l’aise dans son cadre familier et que la faire parler présenterait moins de difficulté qu’à la gendarmerie.

Lorsqu’il arriva accompagné d’un collègue, à l’appartement des Potocki, Yan les introduisit dans la pièce qui tenait lieu de salon et de salle à manger. Il expliqua qu’il parlait mal le français, mais que sa fille Nadia l’aiderait en cas de besoin. Celle-ci n’allait d’ailleurs pas tarder à rentrer à la maison. Il s’assura ensuite que la visite des gendarmes n’avait rien à voir avec son statut d’étranger.

— Non, pas du tout ! répondit Roussel, un large sourire aux lèvres. Nous appartenons à la brigade de gendarmerie et ne nous occupons pas de ce genre de chose. Ce qui nous amène est en rapport avec la disparition de Kévin Barnard.

Le visage de Yan s’assombrit et une expression désolée l’envahit.

— La pauvre femme… Pourquoi est-ce qu’on lui a enlevé son enfant ? Il faut être cruel, inhumain pour faire cela à une mère. N’est-ce pas, Monsieur le gendarme ?

— Absolument ! C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour retrouver le garçon.

— Un si gentil gamin, et poli avec ça… Nadia en est toute secouée. Elle a crié dans son sommeil, la nuit dernière.

— Je comprends et j’espère qu’elle nous donnera des informations qui nous mettront sur une piste.

Yan Potocki secoua tristement la tête.

— Je ne pense pas. Elle n’a même pas su reconnaître la marque de la voiture.

Il poussa un soupir et le silence s’installa. Bertrand Roussel en profita pour promener discrètement son regard autour de lui. Le style de l’ameublement datait des années cinquante. Vieillot, confortable et inélégant. Deux lourds fauteuils, un canapé au velours râpé, garni de coussins brodés au point de croix, une table basse… le tout reposant sur un grand tapis persan, par endroits usé jusqu’à la trame. Accroché entre les deux fenêtres, un crucifix auquel s’entortillait un chapelet côtoyait le portrait d’une Vierge noire.

Il y avait aussi des photos, celle d’un port que Roussel supposa être Gdansk, ainsi que des paysages de plaine où coulait un fleuve. Potocki en décrocha une.

— C’est Góra, ma ville natale, en Silésie, dit-il en la tendant au capitaine.

Celui-ci hocha la tête sans rien trouver à en dire. La conversation menaçait de se tarir lorsque la porte d’entrée s’ouvrit avec fracas et que Nadia fit irruption dans la pièce. Elle s’arrêta net en découvrant les visiteurs.

Son père lui dit rapidement quelques mots en polonais puis passa au français, afin de l’informer que ces messieurs étaient là pour elle et qu’ils désiraient l’interroger sur la disparition de Kévin. Instantanément, les yeux de la fillette s’emplirent de larmes.

— Je… je suis sûre que… que Kévin voulait me d… dire quelque chose quand il me regardait en… en tapant sur la vitre arrière de la voiture. Mais j’ai… je n’ai pas compris. Où est-ce qu’on l’a emmené ?

— C’est ce que nous nous efforçons de découvrir. Parle-nous de cette voiture.

— Elle était noire.

— Il nous faudrait d’autres détails. Par exemple, est-ce qu’il y avait la lettre F à l’arrière ?

— Oui, je l’ai vue.

— Bien ! Est-ce que tu as retenu les chiffres indiquant le département ?

— Non.

— Tant pis. Revenons à Kévin. Tu l’aimes bien ?

— Oui. On s’amuse souvent ensemble. Je le taquine beaucoup… Moi, je trouve ça rigolo, mais pas Kévin. Il s’énerve et…

— Bon ! fit le capitaine en s’efforçant de masquer son impatience. Est-ce que Kévin t’a paru inquiet, ces derniers temps ?

— Oui.

— Et tu sais pourquoi ?

— Oui. C’est à cause du tournoi d’échecs du mois prochain. Dans son club, il fait partie des juniors. Il dit que c’est important pour son avenir et qu’il doit gagner un maximum de parties.

Bertrand Roussel serra les dents. On n’en sortirait pas ! Cette gamine était apparemment inconsciente de la gravité de la situation.

— Il faudrait que Kévin se débrouille pour rentrer chez lui vite fait, reprit-elle. S’il ne s’entraîne pas tous les jours, il sera éliminé au premier tour.

— Je suis d’accord, mais il ne le peut peut-être pas.

— Vous voulez dire qu’on le retient prisonnier quelque part ?

— Hélas ! oui, c’est ce que je pense.

À nouveau, les larmes perlèrent aux paupières de Nadia. Le capitaine lui tendit un mouchoir en papier.

— Dis-moi, est-ce que tu sais quelque chose à propos du papa de Kévin ?

— Oui ! s’écria-t-elle comme ragaillardie. C’est un grand savant. Il travaille dans les fusées, en Amérique.

— Tu l’as déjà vu ?

— Non.

— Est-ce qu’il lui arrive de venir voir son fils ?

— Je ne sais pas. Kévin ne me l’a pas dit.

Le gendarme se tourna vers Yan Potocki qui lui adressa un regard éloquent. Apparemment, il n’avait pas une haute opinion de cet homme et Roussel se promit de l’interroger ultérieurement à ce sujet.

— Eh bien, j’en ai terminé pour aujourd’hui, dit-il à Nadia. Je te remercie beaucoup des renseignements que tu m’as fournis. Je commence à mieux connaître Kévin grâce à toi.

— Vous pensez que c’est son papa qui est venu le chercher, pour l’emmener voir les fusées ?

— Sait-on jamais… mais ça m’étonnerait.

Puis il lui tendit sa carte de visite.

— Elle comporte mon adresse et mon numéro de téléphone. Si tu apprends quoi que ce soit de nouveau, appelle-moi tout de suite !

III

La disparition de Kévin ayant été largement diffusée dans les médias, deux promeneurs firent le rapprochement lorsqu’ils croisèrent un enfant apparemment égaré, sur le sentier côtier, près de Pleubian. Le jour commençait à tomber. Plus aucune voiture ne stationnait sur le parking du sillon de Talbert.

Ils s’approchèrent de lui et l’interrogèrent, sans succès. Il semblait hagard et complètement perdu. Il but goulûment l’eau qu’ils lui proposèrent puis consentit à les suivre jusqu’au café le plus proche. Le patron de l’établissement ne le connaissait pas et il était formel, l’enfant n’habitait pas le village ni les environs. Comme celui-ci ne répondait à aucune de leurs questions, ils s’adressèrent à lui en anglais puis en allemand. Le gamin regardait dans le vague, visiblement indifférent à ce qui lui arrivait.

Le cafetier lui proposa un sandwich qu’il refusa. Il s’assit à une table et n’en bougea plus. En accord avec les randonneurs, l’aubergiste appela la gendarmerie de Tréguier et expliqua la situation. On lui répondit de leur amener l’enfant le plus vite possible. Une assistante sociale l’accueillerait et s’occuperait de lui, en attendant que son identité soit découverte.

À Tréguier, il fut décidé qu’un médecin examinerait le petit garçon afin de vérifier qu’il se portait bien.

Une heure plus tard, le praticien rendait son verdict. L’enfant n’avait subi aucune violence physique. Il ne parlait pas, mais semblait comprendre ce qu’on lui disait. Chose curieuse, la couleur marron de ses cheveux n’était pas naturelle. Ils avaient été teints. Une prise de sang révéla qu’il appartenait au groupe O positif. Aucune trace de drogue ne fut détectée. Par contre, on lui avait fait absorber un sédatif.

L’adjudant-chef de Tréguier transmit aussitôt ces informations ainsi qu’une photo de l’enfant à la gendarmerie de Guingamp.

Le lieutenant Pitti ne cacha pas le soulagement que ces nouvelles lui causèrent. Il demanda que l’enfant soit transféré à Guingamp, mais sans prévenir sa mère, Raïssa Barnard, avant d’être tout à fait sûr de son identité. Il ne voulait pas susciter un espoir qui pouvait être déçu.

À son arrivée, le gamin, probablement en état de choc, ne prononça pas un mot. On fit donc appel à une psychologue du centre médico-psychologique de Bégard, Muriel Klein, pour tenter de le débloquer et d’apprendre ainsi ce qui s’était passé.

Il fut décidé que la première rencontre aurait lieu l’après-midi même. En arrivant à la gendarmerie, Muriel Klein faillit être renvoyée tant elle ressemblait peu à l’image que l’on se fait d’ordinaire d’un psychothérapeute. Jean élimé, blouson de cuir râpé, bandana orange, casque de moto sous le bras… Il fallut qu’elle présente sa carte professionnelle pour qu’on la laisse entrer.

Elle fut introduite dans un local glacial où l’enfant la rejoignit quelques instants plus tard. Il avait les yeux vides et l’allure hésitante. Muriel se présenta, lui expliqua la raison de sa présence et lui révéla ce qu’elle savait de lui et de ce qui lui était arrivé.

— Ton histoire est comme un puzzle. J’ai une partie des pièces, toi tu as les autres. Il faudrait qu’on les mette sur la table pour tenter de voir à quoi cela ressemble. Est-ce que tu comprends ?

L’enfant hocha la tête.

— On t’a fait une prise de sang et les résultats confirment que tu es bien Kévin Barnard. Nous allons donc pouvoir contacter tes parents et leur annoncer la bonne nouvelle.

Kévin la regarda et secoua vivement la tête de gauche à droite.

— Tu ne veux pas ?

Nouveaux hochements de tête, dans tous les sens cette fois.

— Si tu ne parles pas, on n’arrivera à rien, dit la psy d’un air navré.

Puis, prenant une feuille de papier et un crayon, elle les poussa vers le gamin.

— Écris ce que tu as à me dire !

L’enfant se pencha et traça en lettres capitales le mot « PAPA » qu’il biffa ensuite d’un trait rageur.

— Tu ne connais pas ton papa ?

Kévin fit non du menton.

— Et ta maman, elle s’appelle comment ?

L’enfant écrivit le mot « Raïssa ».

— Et son nom de famille ?

— Barnard, murmura-t-il, avant de fondre en pleurs.

Muriel Klein ne s’en émut pas. C’était une réaction positive, le débordement d’un trop-plein d’émotion qui pouvait s’avérer étouffant. Elle savait que lorsque Kévin se serait vidé de ses larmes, il se mettrait probablement à parler.

Elle attendit patiemment, et quand les sanglots s’espacèrent elle lui tendit un kleenex.

— Je… je veux rentrer chez m… moi. Je veux voir ma maman.

— Bien sûr. Nous allons lui téléphoner dès que tu auras cessé de pleurer.

— Elle viendra me chercher ?

— Oui, dès que possible.

— Comment je suis arrivé ici ?

— Tu ne te souviens de rien ?

— Non. Seulement de l’auto noire où on m’a fait monter, à Guingamp.

— Est-ce que tu pourrais reconnaître la personne qui t’a embarqué ?

— Non. Je ne me rappelle plus rien jusqu’au moment où on m’a laissé sur le sentier, au bord de la mer. Je me sentais étourdi et j’avais froid.

À cet instant, un jeune homme pénétra dans la pièce et murmura quelques mots à l’oreille de Muriel Klein.

— On vient de téléphoner à ta maman, dit-elle à l’adresse de Kévin. Elle est folle de joie qu’on t’ait retrouvé sain et sauf. Je suppose que tu as envie de lui parler. L’appareil est à côté. Vas-y !

La porte ayant été laissée entrouverte à dessein, Muriel put suivre la conversation et mesura le choc que l’enfant avait éprouvé. Il bégayait, cherchait ses mots et ne répondait que par monosyllabes aux questions que sa mère devait lui poser. Il ne semblait pas particulièrement heureux de s’entretenir avec elle ni de pouvoir rentrer chez lui. Il finit par éclater en sanglots et tendit le récepteur à Muriel qui l’avait rejoint.

Au bout du fil, Raïssa paraissait désorientée. La psy la rassura. Elle lui répéta que son fils n’avait pas subi de mauvais traitements, mais que le choc était bien réel et qu’il lui faudrait un certain temps pour s’en remettre.

— Il n’y a rien d’irréversible, je vous le garantis. Je vous expliquerai ça en détail, ainsi que la meilleure façon d’agir pour aider Kévin.

— Où pourrai-je vous rencontrer ?

— Tout à l’heure, à la gendarmerie de Guingamp.

*

Comme tous les soirs à 19 heures, Denise Gramond s’apprêta à rentrer chez elle. Elle tira le store devant son étal, prit la caisse contenant l’argent, verrouilla la porte du kiosque et gagna l’entrée de son immeuble. Comme souvent, elle se félicita d’avoir un travail ne nécessitant aucun déplacement. Pas de perte de temps ni de fatigue supplémentaire… Elle ferait ses comptes après avoir mangé puis passerait la soirée devant la télévision. Elle avait conscience que, question exercice physique, ce programme laissait à désirer, mais cela ne la tracassait pas.

Ce qui lui occupait l’esprit, durant les longues heures passées derrière son éventaire, c’était son activité de photographe. Tellement plus passionnante, tellement plus juteuse que la vente des magazines.

Le sentiment de satisfaction qu’elle ressentait s’évanouit brusquement, deux jours plus tard, lorsqu’elle vit Kévin Barnard, tenant sa mère par la main, traverser le boulevard Clemenceau et s’avancer vers elle. Elle sentit sa bouche s’ouvrir, papillota des paupières, avala péniblement sa salive. Ce n’était pas possible…