Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

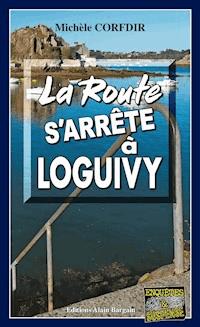

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

L'enquête semblait résolue pour Georg Samedan. Et pourtant...

Un matin d’octobre 2013, un vieil homme est retrouvé poignardé chez lui, une maison isolée située près de Saint-Moritz, dans les Alpes Suisses. Qui est-il ? D’où vient-il ? Georg Samedan, chef de la police de la vallée, trouve assez rapidement réponse à ces questions mais ne découvre aucune piste pouvant le mener à l’agresseur. Dans l’espoir de faire aboutir son enquête, il décide de se rendre en Bretagne, plus précisément à Paimpol et Loguivy, dernier domicile connu de la victime avant son exil. Collaborant avec la gendarmerie française, le policier suisse poursuit ses investigations. Il parvient à mettre au jour le passé du vieil homme et éclaircir ainsi les mystères qui l’entourent. Satisfait, Georg Samedan peut rentrer chez lui. Son enquête est close et le coupable démasqué. Du moins le croit-il… Car la vérité est tout autre et c'est à toi seul, lecteur, qu'elle sera révélée.

Découvrez sans plus attendre la vérité qui se cache derrière une mystérieuse enquête qui ne semble pas totalement résolue.

À PROPOS DE L'AUTEURE

D'origine suisse, enseignante de formation, Prix des Poètes Suisses de langue française,

Michèle Corfidir vit et écrit en Côtes-d'Armor. Elle signe ici son seizième roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

I

Octobre 2013

Debout devant sa maison bâtie sur le versant nord du Val Bregaglia, l’homme se dit qu’il s’y sent bien et que la décision qu’il a prise était la bonne. Pas un jour il n’a regretté d’être venu vivre dans cette vallée reculée des Alpes Grisonnes, aux confins de l’Italie et de la Suisse.

Il sait qu’aux yeux des gens, il passe pour un original mais il s’en moque. Sa maison n’a rien d’austère, sa nouvelle existence non plus. Ce qu’il veut, c’est qu’on l’oublie, qu’on le laisse en paix.

Il a banni tout ce qui le relie au passé. Ne se soucie ni du présent ni de son improbable futur. À son âge, la sagesse, c’est le détachement. Plus d’obligations, aucune promesse à tenir, pas d’amis, pas de contacts avec le voisinage… Seuls ont le droit d’entrer chez lui les Strozzi, un couple de Soglio, le village le plus proche. Ils sont à son service depuis dix-huit mois et il n’a jamais eu à s’en plaindre.

Marco, un quinquagénaire taciturne et grincheux, prend soin des châtaigniers qui poussent au bas de la prairie, fauche l’herbe, taille les arbustes, empierre le chemin quand un orage ou les pluies hivernales l’ont raviné. Sa femme Maria, plus jeune et beaucoup plus affable, s’occupe du ménage, de la lessive et des courses.

La poussière et le désordre ne le dérangent pas. La maison est belle de toute façon. Elle date du XVIIe siècle, époque où les Salis, une ancienne famille patricienne, régnaient sur la région. Son style, sa situation, ses dimensions relativement modestes, l’ont séduit dès qu’il l’a vue.

Il a appris, au moment de la signature du bail, que la Ciäsa Minor – c’est son nom – avait été construite à l’intention d’une parente des Salis, une femme farfelue et lunatique, qu’on ne pouvait décemment écarter de la famille, mais dont il n’était pas question non plus de tolérer la présence, dans les murs de la demeure patriarcale.

Éloignée mais pas trop, isolée sans être coupée du monde… cette demeure était juste ce qu’il lui fallait, à lui qui n’est ni loufoque ni neurasthénique.

Il a gardé l’essentiel du mobilier, des pièces dépareillées et de valeur inégale, mais qui convenaient parfaitement à l’usage qu’il voulait en faire et qui, surtout, lui épargnaient la peine d’en acheter d’autres.

Le propriétaire, un commerçant de Côme, lui a révélé qu’au moment où lui-même avait acquis la Ciäsa Minor, celle-ci était déjà en partie meublée. Et il lui arrive de penser que certains objets sont peut-être d’origine. Épargnés par le temps, la maladresse ou le goût douteux des propriétaires successifs, ils ont pu traverser les siècles et parvenir jusqu’à lui. Si c’est vrai, ils se trouvent maintenant enfouis dans son propre désordre, et il ne s’en préoccupe pas. Immobile sur la terrasse herbeuse qui s’étend devant sa porte, il contemple le glacier de la Bondasca et l’immense massif de la Sciora où passe la frontière avec l’Italie. Dieu merci, le tourisme y est peu développé. Ceux qui veulent escalader ces sommets doivent le faire à pied, ce qui incite les vacanciers à préférer la station de Saint-Moritz et la Haute Engadine, à une trentaine de kilomètres de là.

Il aime l’idée d’être entouré, au nord comme au sud, d’un désert alpin tel qu’il n’en reste presque plus nulle part aujourd’hui. Évidemment, cela ne le touche pas directement. À soixante-quinze ans, il a renoncé aux courses en haute montagne et se contente de se promener à flanc de coteau, sur les chemins muletiers qui sillonnent les châtaigneraies.

Aujourd’hui, il est hors-jeu, hors normes… Hors la loi ? Aux yeux de certains, assurément. Un sourire lui monte aux lèvres. Il est convaincu que ceux-là n’ont rien oublié et qu’ils ne se résigneront jamais à n’avoir pu régler leurs comptes avec lui.

Mais il s’en moque. Il mène une autre vie dans un autre monde, un monde où personne ne le connaît ni ne s’intéresse à lui.

L’après-midi s’achève. La lumière dorée d’octobre semble se prélasser dans la vallée. Il aperçoit, au loin, un méandre de la rivière Maira qui scintille au soleil. La récolte des châtaignes va commencer. Bientôt, on les fera rôtir et la fumée qui se répandra au gré du vent, apportera les odeurs de l’automne.

C’est le deuxième hiver qu’il passera ici. À Soglio, le climat n’est pas aussi rude que dans la partie supérieure du Val Bregaglia, au pied du col de la Maloja. On y respire un air tiède venant de Lombardie, qui amène avec lui des pluies monotones et débilitantes. Il n’aime pas ça mais prend son mal en patience et coule des journées tranquilles, sans désirs ni regrets.

Au médecin de la vallée qu’il est allé consulter pour des problèmes de diabète et d’hypertension, et qui lui demandait comment il occupait son temps, il a répondu qu’il avait fait de l’oisiveté sa philosophie existentielle. Le praticien a hoché la tête sans paraître comprendre.

Il ne mentait pas. La violence, l’action, les décisions sans appel appartiennent au passé. Dans cette région reculée, si loin des centres urbains et des grands axes routiers, il n’aspire qu’à une dérive sans heurt vers la clémence d’une fin imprécise. Il l’imagine comme le débouché de cette vallée ouverte sur un sud heureux où l’ultime lumière estompe le contour des choses.

Le soleil ne va pas tarder à se coucher, il serait temps de rentrer. Il s’attarde néanmoins pour contempler la Cima di Castello et le Piz Bacun dont les sommets rosissent au crépuscule.

Alors qu’il frotte machinalement ses mains sur le velours côtelé de son pantalon, il sent son couteau, au fond d’une poche. Un Laguiole qui ne l’a jamais quitté, un des seuls objets qu’il a apportés ici. Il en saisit le manche de corne dans lequel est repliée la longue lame parfaitement affûtée. C’est un couteau d’homme, un couteau qui sert à tout et qu’il dépose ouvert sur sa table de chevet quand il va se coucher.

Il soupire. Le bas de la vallée est maintenant plongé dans une brume bleutée. Il a remarqué qu’ici la nuit ne tombe pas mais semble s’extraire du lit de la rivière pour s’élever le long des versants montagneux, noyant lentement les châtaigneraies, les forêts, les alpages. Elle gravit ensuite les parois rocheuses et, pour finir, recouvre les sommets comme d’un capuchon.

C’est l’heure d’aller allumer le feu dans la cuisinière à bois. Il y fera chauffer sa soupe et cela tiédira la maison.

Il s’apprête à quitter la terrasse lorsque lui parvient une vague odeur de fumée. Il la respire à petits coups. Ce n’est pas une flambée d’herbes mortes car elle porte, en arrière-fond, un parfum qu’il reconnaît.

À cet instant, il aperçoit la silhouette de Marco Strozzi qui remonte la prairie, un cornet de papier à la main. Il comprend alors que ce soir, il mangera les premières châtaignes grillées de la saison.

II

Le lendemain matin lorsque Marco Strozzi découvre son patron couché sur son lit, un couteau planté jusqu’à la garde dans la poitrine, il pense aussitôt que le vieux est mort. Il vérifie néanmoins en posant l’index à la base du cou et là le doute le saisit, il croit percevoir une légère pulsation. Il se précipite dans la salle de bains et rapporte un petit miroir qu’il place devant la bouche et le nez. La glace s’embue, l’homme est toujours vivant.

Que faire ? Surtout ne pas retirer le couteau mais demander de l’aide… À qui ? Comment ? Il n’y a pas de ligne téléphonique à la Ciäsa Minor. Il sait qu’un portable est caché quelque part mais il ignore où. Alors, il quitte la maison et part en courant vers le village.

Arrivé à Soglio, il s’engouffre dans la maison communale, fonce à travers les couloirs et déboule sans frapper dans le bureau du maire à qui il rapporte l’événement. Puis, épuisé, il se laisse tomber sur une chaise et demande un verre d’eau.

Gianni Rocco qui connaît bien son administré, ne met pas sa parole en doute. Sans hésiter, il appelle l’office de police de Saint-Moritz dont dépend le Val Bregaglia, et répète mot pour mot ce qu’il vient d’apprendre. L’agent qu’il a au bout du fil comprend que l’affaire est sérieuse, il répond qu’il va prévenir son chef et demander au médecin de Vicosoprano, le village le plus proche, de monter immédiatement à la Ciäsa Minor. D’autre part, vu l’urgence et la gravité de la situation, il recommande au maire de contacter le Secours en Montagne afin qu’un hélicoptère soit dépêché sur place. Gianni Rocco suit son conseil sans perdre une seconde.

Strozzi qui a repris son souffle et retrouvé ses esprits, écoute la conversation. Il devine que le maire a gain de cause lorsqu’il l’entend donner la position géographique exacte de la Ciäsa Minor. Après avoir raccroché, celui-ci déclare qu’il va se rendre en jeep jusqu’au lieu du crime et invite Marco à l’accompagner.

Dans la demi-heure qui suit, la nouvelle de l’agression se répand à Soglio. Un stagiaire posté en faction devant la maison communale, a tout entendu et s’empresse de satisfaire la curiosité des passants.

La voiture du médecin surgit au moment où le vrombissement de l’hélicoptère se fait entendre au loin. Tous ceux qui se trouvent sur la place du village lèvent les yeux et regardent l’appareil survoler les toits.

À Soglio, peu de gens connaissent la victime, celle-ci n’ayant jamais cherché à nouer de contacts. Des bruits invérifiables courent à son sujet mais la seule chose dont on soit sûr, c’est qu’il s’agit d’un retraité français qui loue la Ciäsa Minor pour y passer une vieillesse tranquille. Personne n’a réussi à en apprendre davantage.

Seulement aujourd’hui, après ce qu’il vient de se passer, il est certain qu’un coin du voile sera levé. C’est du moins ce qu’espèrent les commères qui papotent, en guettant du coin de l’œil l’arrivée de la police. Elles ont aperçu le médecin à bord de son 4x4. Bientôt, elles verront l’hélicoptère repartir en direction de Saint-Moritz. Quant aux journalistes qui ne manqueront pas de débarquer, elles les attendent de pied ferme, tout en sachant qu’elles n’auront pas grand-chose à leur révéler. Elles n’ont jamais adressé la parole au locataire de la Ciäsa Minor, depuis près de deux ans qu’il habite la commune. Et ce qui paraît plus incroyable encore, c’est qu’elles ignorent jusqu’à son nom !

*

Il est un peu plus de 10 heures lorsque l’Oberleutnant Georg Samedan, chef de l’office de police cantonale à Saint-Moritz, débarque à la Ciäsa Minor en compagnie de son équipe.

La victime ayant été évacuée par hélicoptère, il laisse à son adjoint, l’inspecteur Roberto Planta, et à quelques agents le soin de délimiter un périmètre de sécurité autour du bâtiment et de fouiller l’intérieur de la maison. Quant à lui, il remonte dans son Opel et retourne à Soglio où un local de la mairie a été mis à sa disposition.

Comme tous les officiers de police judiciaire, il sait que la rapidité est un facteur déterminant dans le succès d’une enquête. Les témoins ont la mémoire courte. Plus vite on les interroge, mieux ils se rappellent les faits, leur déroulement et les détails qui s’y rapportent. Néanmoins, avant de procéder à leur audition, Georg Samedan commence par consulter le registre des habitants de la commune. Il apprend ainsi que la victime se nomme Maurice Lelong, qu’il est de nationalité française et que son arrivée à Soglio date du 24 avril 2012. Son adresse est celle de la Ciäsa Minor qu’il loue depuis le 1er mai de la même année.

Ces précisions une fois acquises, il demande à l’agent qui l’assiste de faire entrer Marco et Maria Strozzi.

Encore sous le coup de l’émotion, ceux-ci restent plantés en face de lui, pâles et muets. Il leur fait signe de s’asseoir puis leur demande dans quelle langue ils désirent être interrogés.

— En italien, on ne comprend rien d’autre.

L’Oberleutnant acquiesce d’un hochement de tête. Cela ne lui pose pas de problème, il pratique l’italien aussi bien que l’allemand qui se parle à Saint-Moritz et dans toute la vallée de l’Engadine.

Après leur avoir fait décliner leurs noms, prénoms et qualités, il leur demande en quoi consiste exactement leur travail à la Ciäsa Minor. Ils lui répondent qu’ils ont été embauchés par monsieur Lelong le 15 mai 2012, Marco comme homme à tout faire, et Maria en tant que femme de ménage. Leurs heures de présence dépendent de l’ouvrage à accomplir. Samedan est à peu près sûr qu’ils sont dans l’incapacité de lui fournir leurs bulletins de salaire, mais il les leur réclame quand même. Il se moque royalement de savoir si le couple travaille au noir ou non. Seulement il sait que déstabiliser les témoins s’avère souvent un excellent moyen de les inciter à collaborer et à dévoiler ce qu’ils auraient tendance à cacher.

Les Strozzi n’échappent pas à la règle. Ils bafouillent, s’embrouillent et semblent se rapetisser sous le regard sans indulgence du policier. Celui-ci rigole intérieurement. Si l’affaire n’était pas aussi grave, il les renverrait chez eux, sans autre forme de procès.

Il les laisse mariner quelques minutes puis fait allusion aux sanctions qu’encourent les travailleurs non déclarés. Enfin, il enclenche le magnétophone et aborde le sujet qui l’intéresse, convaincu que les témoins vont maintenant lui rapporter tout ce qu’ils savent de la victime et des menus incidents qui ont pu avoir lieu à la Ciäsa Minor, les jours précédant l’agression.

Mais il s’aperçoit vite que le couple ignore tout de l’existence qu’a menée Maurice Lelong, avant son arrivée en Suisse. Selon eux, celui-ci n’en a jamais fait mention.

Dans la maison, il n’y a aucun objet personnel relatif à son passé, pas de photos ni bibelots ni souvenirs.

— Le vieux a débarqué à la Ciäsa Minor avec deux valises, rien de plus.

— Il reçoit du courrier ?

— C’est nous qui le lui apportons, nous le retirons poste restante à Soglio. Il n’y a d’ailleurs que de la correspondance officielle et de la pub. Jamais de lettres ou de cartes postales.

L’Oberleutnant prend quelques notes. Il sait qu’il obtiendra tous les renseignements administratifs nécessaires auprès des services compétents. Ce qu’il veut apprendre des Strozzi tient essentiellement à la personnalité de la victime, et à ce qui a pu se produire d’inhabituel, ces derniers temps, à la Ciäsa Minor. Mais dans ce domaine aussi, le couple s’avère singulièrement impuissant à lui fournir des détails et des faits significatifs.

— Monsieur Lelong n’a pas d’attaches, c’est sûr. Ni ici ni ailleurs. Il ne reçoit jamais de visite. À part nous, personne n’entre à la Ciäsa Minor.

— Son agresseur l’a pourtant fait. Et selon les premières constatations, sans avoir à forcer sa porte.

— Oui, c’est aussi ce que j’ai remarqué ce matin.

— Est-ce qu’il a l’habitude de la verrouiller, le soir ?

— On ne sait pas. Quand nous arrivons, il est toujours levé. On se dit bonjour et il nous indique quels travaux il y a à faire.

— Et lui, comment est-ce qu’il occupe ses journées ?

— Quand il fait beau, il sort se promener. Autrement, il s’installe dans son fauteuil près de la fenêtre, parfois avec un livre. Monsieur Lelong n’a pas d’ordinateur, pas de voiture mais un poste de télévision qu’il ne regarde pas souvent, du moins quand on est là. Il a aussi un téléphone portable qu’il n’utilise qu’en cas de nécessité.

— Vous ne discutez jamais ensemble ?

— Jamais. Il faut dire que je ne suis pas causant.

— Et vous, Madame ? fait Georg Samedan en se tournant vers Maria Strozzi dont le visage avenant lui laisse espérer une réponse plus circonstanciée.

Elle ébauche un sourire.

— Il nous arrive de bavarder de choses et d’autres, de la pluie et du beau temps… Jamais rien de personnel. Monsieur Lelong est un homme très secret.

L’Oberleutnant hoche la tête en songeant que si ces deux-là ne peuvent lui en dire plus, interroger les gens du village sera probablement une formalité inutile.

Il en apprendra davantage en examinant les papiers de la victime et en fouillant dans ses affaires. Seulement, le fait que Maurice Lelong est toujours en vie pourrait restreindre son champ d’action.

— Votre employeur avait-il l’air préoccupé, inquiet ? A-t-il changé quelque chose dans ses habitudes, dernièrement ?

Les Strozzi secouent négativement la tête.

— Vous n’avez vu rôder personne dans les environs de la maison ?

Marco explique alors que le chemin qui descend de Soglio à Castasegna, dans la vallée, est un sentier touristique balisé qui comporte un embranchement menant à la Ciäsa Minor.

— Il arrive que des randonneurs se trompent et entrent sans le savoir dans la propriété. C’est rare heureusement parce que ça rend le patron furieux. Il déteste voir des inconnus chez lui et il les renvoie grossièrement. J’ai déjà demandé à la mairie de placer un poteau indicateur à la bifurcation mais ça n’a pas encore été fait.

— Est-ce que ça s’est produit récemment ?

— Oui, hier à deux reprises. Un couple s’est pointé en fin d’après-midi, alors que j’élaguais un arbre au bord du sentier. Des randonneurs en chaussures de montagne, des sacs sur le dos, et qui parlaient français. Je leur ai fait signe de rebrousser chemin et ils sont repartis.

— Et en dehors de ce couple ?

— Un peu avant midi, j’ai surpris un type tout près de la maison.

— Encore un randonneur égaré ?

— Non ! Comme je rentrais manger chez moi, nous avons fait un bout de chemin ensemble. Il parlait italien et m’a dit qu’il était étudiant en architecture et s’intéressait aux anciennes maisons du Val Bregaglia, plus précisément aux sgraffites qui les décorent. Il m’a demandé s’il pourrait visiter la Ciäsa Minor. Je lui ai répondu que le locataire était un vieil ours mal léché et qu’il refuserait catégoriquement. Il a eu l’air très déçu. Nous nous sommes séparés à l’entrée de Soglio. Il a enfourché sa moto garée non loin de là, et il est parti en direction de la vallée.

— Vous n’avez pas relevé son numéro d’immatriculation ?

— Bien sûr que non ! Je n’avais pas de raison de le faire.

Georg Samedan est d’accord avec lui. Qui aurait pu deviner que l’occupant de la Ciäsa Minor se ferait poignarder la nuit suivante ?

— Il n’a pas pu se faire ça lui-même ? marmonne alors Marco Strozzi.

— Vous pensez à une tentative de suicide ? Je ne crois pas mais ce sera au légiste de le déterminer. Pourquoi cette question ? Votre employeur était-il dépressif ?

— Je n’ai jamais eu cette impression. Mais c’était difficile de savoir ce qui lui passait par la tête.

— Avez-vous reconnu le couteau ? lance le policier à tout hasard.

— Je n’en suis pas sûr mais ça pourrait bien être le sien. Il ne s’en séparait jamais. Le soir, il le gardait ouvert sur sa table de nuit. Je le sais parce qu’il me l’a dit.

— Ah ! C’est intéressant, nous vérifierons.

— Pour moi, c’est un rôdeur qui a fait le coup. Un maraudeur qui croyait trouver du fric chez le vieux.

L’Oberleutnant s’adosse à son siège et considère son interlocuteur avec gravité.

— Pas de déductions hâtives, monsieur Strozzi ! C’est le meilleur moyen de se fourvoyer. L’enquête ne fait que commencer et nous ignorons encore tout de ce qui a pu se produire.

Penaud, Marco tourne sa casquette dans ses mains et bredouille qu’il a parlé sans réfléchir. Maria le fusille du regard puis demande s’ils peuvent s’en aller parce qu’il est midi et qu’elle a son repas à préparer. Sans doute craint-elle que son mari ne s’enferre dans des considérations oiseuses qui risqueraient de le faire passer pour plus informé qu’il ne l’est.

Georg Samedan la perce à jour et sourit. Il leur enjoint de se rendre au plus tôt à la Ciäsa Minor afin de vérifier si rien n’y a été dérobé, déplacé ou détérioré. Puis il les congédie.

Après leur départ, il quitte la maison communale et se rend à une petite auberge qu’il a aperçue en arrivant. Là, il demande au patron de bien vouloir préparer des casse-croûtes et des boissons pour ses hommes, et de faire porter le tout à la Ciäsa Minor. Lui-même déjeunera sur place.

Il s’installe à la salle à manger lorsque son téléphone portable vibre dans sa poche.

— Oberleutnant Samedan ?

— C’est moi.

— Ici Monika Wagner, secrétaire du docteur Schwartz, le chirurgien qui s’est occupé de votre blessé. Il m’a chargée de vous communiquer un premier bulletin de santé.

— Je vous écoute.

— Après avoir retiré le couteau de la blessure, le chirurgien a pu constater que l’arme avait causé de sérieux dégâts : déchirure du grand pectoral gauche, perforation de la plèvre et du poumon gauche, importante hémorragie interne due au sectionnement de plusieurs vaisseaux sanguins. Par bonheur, le cœur n’a pas été touché même si la lame l’a effleuré. Naturellement, le chirurgien a fait le maximum, seulement le patient est âgé et son état de santé laisse beaucoup à désirer. Il souffre de diabète, d’insuffisance rénale et de troubles circulatoires au niveau des membres inférieurs. Son taux de cholestérol est trop élevé. Il est en état d’hypotension ce qui est normal après les blessures qu’il a subies. On a aussi noté la présence de cicatrices anciennes, en divers endroits de son corps. Vu la nature de celles-ci, le docteur Schwartz s’est demandé si son patient n’avait pas été blessé dans des combats. Savez-vous s’il a été soldat dans sa jeunesse ?

— Aucune idée.

— Comme l’arme est une pièce à conviction, elle a été manipulée avec précaution et placée dans un sachet stérile que nous tenons à votre disposition.

— Je vous en remercie. Je suppose que le blessé est sorti du bloc opératoire.

— Oui, il vient d’être admis en soins intensifs. Il n’a pas repris conscience et se trouve sous assistance respiratoire. Le docteur Schwartz m’a priée de vous dire que, pour le moment, il ne peut se prononcer sur l’évolution de ce cas. Les jours à venir seront déterminants. De vous à moi, il ne se montre pas optimiste.

— Il n’est donc pas question de l’interroger ?

— Ça n’entre pas en ligne de compte ! Par contre, le chirurgien insiste pour qu’on lui remette le dossier médical du patient, s’il en a un et si vous pouvez le retrouver. D’autre part, je vous saurais gré de me transmettre dès que possible ses papiers d’identité ainsi que la police de l’assurance maladie à laquelle il est affilié.

— Je vous les faxerai dès que j’aurai mis la main dessus.

— Au fait, comment s’appelle cet homme ?

— Maurice Lelong.

— Savez-vous par hasard qui est son médecin traitant ?

— Non, mais s’il en a un, ce doit être le docteur Colodi, le seul généraliste du Val Bregaglia. C’est lui qui est arrivé sur les lieux du crime, peu avant la police.

— Très bien, je vais l’appeler. Et je vous tiendrai au courant du moindre changement concernant l’état de santé du blessé.

En sortant de table, Georg Samedan va voir le boulanger puis le gérant de la supérette du village. Mais ni l’un ni l’autre ne peuvent lui fournir de renseignements puisque seule Maria Strozzi fait les courses pour la Ciäsa Minor. Puis le policier gagne la maison communale et confie à un agent le soin de visiter les divers établissements publics du village, restaurants, cafés, hôtels, et d’en interroger les responsables. Peut-être l’un d’eux aura-t-il remarqué un fait insolite, inexplicable, la veille ou la nuit du crime.

Il retourne ensuite à La Ciäsa Minor et s’enquiert, auprès de l’inspecteur Planta, des résultats obtenus sur le terrain. Les investigations s’avèrent décevantes. Pas d’indice révélateur, aucun signe de violence ou d’effraction ; les seules empreintes digitales trouvées sur les lieux sont celles de la victime et des Strozzi. Autour du bâtiment, vu la sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines, aucune empreinte suspecte n’a pu être relevée.

Marco et Maria Strozzi qui sont passés en début d’après-midi ont affirmé que tout était parfaitement en ordre et qu’apparemment, rien n’avait été enlevé ni déplacé.

L’Oberleutnant entreprend alors un tour rapide de la maison. Le rez-de-chaussée est composé d’une grande salle que l’occupant a transformée en pièce à vivre, avec un coin cuisine et une alcôve. Un couloir donne sur une salle de bains et des toilettes. À l’étage, deux chambres dont l’une sert de débarras et l’autre de bureau. Il y a beaucoup de meubles, d’étagères et d’objets hétéroclites entassés un peu partout.

Lorsqu’il redescend, l’inspecteur Planta lui remet une vieille serviette de cuir munie d’une serrure rudimentaire fermée à clé.

— Je l’ai trouvée au fond d’une armoire, derrière des boîtes à chaussures. J’ai pensé que vous voudriez l’ouvrir vous-même.

Georg Samedan le remercie puis fait sauter la serrure à l’aide de son canif. Il jette un coup d’œil au contenu et pousse un soupir de satisfaction car il y a là exactement ce qu’il espérait trouver, les papiers personnels de Maurice Lelong. Il s’installe à l’extrémité de la grande table rectangulaire et inventorie les documents. Il aligne devant lui une police d’assurance maladie et accident souscrite auprès d’une compagnie privée. Une assurance décès mais aucune mention sur le bénéficiaire ou la personne à prévenir en cas de malheur. Un contrat auprès d’une société fiduciaire chargée de la gestion de ses revenus consistant essentiellement à un fonds de placement suisse. Un contrat de location de la Ciäsa Minor, signé le 29 avril 2012, renouvelable par tacite reconduction.

Par contre, il n’y a rien concernant la succession. Aucun testament, legs ou donation. Pas d’héritier désigné, pas de dernières volontés nettement exprimées. Le policier ne trouve pas non plus de papiers d’identité et conclut qu’ils ont été rangés ailleurs. Il vérifie que la serviette est vide et constate la présence d’une poche intérieure munie d’une fermeture Éclair. Il en sort une enveloppe de papier kraft dont le rabat est collé. Il l’ouvre et découvre un petit livret rouge vif portant une croix blanche en écusson.

Georg Samedan reconnaît tout de suite un ancien modèle de passeport suisse. Il est au nom de Lunghi Maurizio, né le 30 avril 1938, à Casaccia, dans le canton des Grisons. État civil : célibataire. Profession : ouvrier agricole. Le document a été établi à Casaccia, le 15 mai 1958.

L’Oberleutnant n’en revient pas. Casaccia est un village situé dans la partie supérieure du Val Bregaglia, à une vingtaine de kilomètres de Soglio.

Il déplie ensuite la feuille de papier pliée en quatre et jointe au passeport. Il s’agit d’un acte de naturalisation française datant de 1968 et établi au nom de Lelong Maurice. Comme la loi l’y autorise, le demandeur a francisé son nom en adoptant sa nouvelle nationalité.

Le policier se frotte les mains. Voilà l’identité de la victime clairement définie !

L’homme a ses racines dans le Val Bregaglia où il est probablement né. Pour une raison indéterminée, il a émigré en France et il y a peut-être passé l’essentiel de sa vie, avant de venir finir ses jours dans la région de son enfance.

Tout cela reste bien sûr à démontrer mais, pour Samedan, découvrir ces faits aussi rapidement est un atout inespéré.

Comme l’après-midi avance, il décide de rentrer à Saint-Moritz dès maintenant. Il fera une halte à la mairie de Casaccia qui est sur sa route, afin de consulter le registre d’état civil et récolter des renseignements sur la famille Lunghi. Il informe Roberto Planta de son départ et le charge de faire une déclaration liminaire aux médias.

— Un bref tour d’horizon sans rien dévoiler de précis. Dites simplement que l’enquête n’en est qu’à son début, que nous n’écartons aucune hypothèse et ferons le maximum pour que l’agresseur soit appréhendé dans les meilleurs délais. Utilisez les formules habituelles et annoncez-leur qu’ils seront tenus informés, au fur et à mesure de la progression de nos investigations.

Il donne ensuite rendez-vous à toute l’équipe, le lendemain 14 heures, à l’office de police de Saint-Moritz. Puis il range les documents qu’il vient de découvrir dans son attaché-case et prend la route de l’Engadine.

III

Situé au pied au pied du col de la Maloja, Casaccia est un très petit village où le bureau de poste et celui de l’administration communale occupent le même bâtiment. Georg Samedan se gare au moment de la relève du courrier. Il pénètre à l’intérieur et demande à l’employé du guichet si la mairie est ouverte.

— Oui ! Vous avez de la chance, Paolo Grosio assure une permanence cet après-midi. Il est dans son bureau. Allez-y, il va vous recevoir.

Le maire est un homme d’un certain âge, un paysan probablement, comme en témoignent ses mains calleuses et son visage buriné. Quand Georg Samedan lui demande s’il lui serait possible de consulter le registre d’état civil, il hoche la tête.

— Vous faites une recherche généalogique, je suppose… C’est la mode depuis quelques années.

— Oui. La famille qui m’intéresse est celle des Lunghi.

— Je vois. Mais il n’y a plus de Lunghi par ici. La dernière à habiter la commune était une vieille femme, morte l’hiver dernier.

— Dommage… En fait, j’aimerais remonter un peu dans le temps, disons jusque dans les années 1930.

— À cette époque-là, le village était bien plus peuplé qu’aujourd’hui.

— Et les femmes accouchaient encore chez elles. Les naissances doivent donc figurer sur le registre d’état civil.

— Effectivement. Maintenant, on n’y inscrit plus que les décès… et encore, pas toujours puisque la plupart des gens meurent à l’hôpital.

— Est-ce que vous avez connu personnellement certains membres de la famille Lunghi ?

— Oui, j’ai été à l’école avec plusieurs d’entre eux. C’était dans les années 50. Ensuite, presque tous ont émigré.

— Où ?

— Aux États-Unis principalement. Notre vallée est pleine de charme mais n’a jamais offert de débouchés aux jeunes. S’ils veulent trouver du travail, ils doivent aller ailleurs… pas forcément loin, heureusement. Les grandes stations de l’Engadine assurent un emploi à presque tous ceux qui en cherchent.

— Oui, je suis au courant. Maintenant, est-ce que je peux consulter le registre, s’il vous plaît ? Il est 17 heures et je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps.

— Je ne suis pas pressé. Tenez, le voilà… Vous pouvez aller à côté, dans la salle du conseil, vous y serez plus à l’aise. Moi, je reste ici, j’ai du rangement à faire.

Samedan le remercie et va s’installer dans la pièce attenante. Comme il connaît la date de naissance de Maurice Lelong, il ouvre directement le cahier à l’année 1938. Le nom des Lunghi y est mentionné à plusieurs reprises. Morts, naissances, mariages… Apparemment, cette famille comprend plusieurs branches. Il parcourt la page des naissances et tombe presque aussitôt sur un Maurizio Ruggiero Lunghi, né le 30 avril 1938, de Graziella Simoni et de Pietro Lunghi. Il n’ose croire à sa chance, tout va trop vite, tout semble trop facile.

Pour tâcher d’en savoir plus, il appelle Paolo Grosio.

— J’ai trouvé le nom que je cherchais, dit-il en pointant un doigt sur le registre. Il s’agit d’un certain Maurizio Lunghi, né en 1938. Est-ce que par hasard vous vous souvenez de lui ?

Le maire se gratte la tête.

— Non, je ne vois pas. Je suis né en 1949, nous ne sommes donc pas vraiment de la même génération.

— A-t-il des frères et sœurs encore vivants, au village ?

— Je vous l’ai dit, il n’y a plus de Lunghi ici.

— Peut-être des cousins qui ne portent pas le même patronyme…

— Éventuellement, je ne sais pas.

— Un ancien du village pourrait me renseigner.

Le maire se rembrunit. Visiblement, cette idée ne l’emballe pas. Pour le décider, il faudrait lui en dire plus.

— Écoutez, dit Samedan en baissant la voix, je vous dois quelques explications. Je ne suis pas un passionné de généalogie. L’unique raison de mon passage ici, c’est cet homme, Maurizio Lunghi.

— Pourquoi lui précisément ?

— Je suis officier de police judiciaire à Saint-Moritz et je mène une enquête. Voici ma carte.

— Ah ! Mais ça change tout ! s’exclame Paolo Grosio impressionné. Et une enquête sur quoi, si je puis me permettre ?

— Une agression perpétrée près de Soglio. La nuit dernière, un retraité qui vit seul dans une maison retirée, a été poignardé dans son lit.

Le maire écarquille les yeux puis demande si la victime est morte.

— Non, l’homme a été transporté dans un état critique à l’hôpital de Saint-Moritz. Et il est loin d’être tiré d’affaire.

— Jamais vu une chose pareille dans la vallée ! On n’est plus en sécurité nulle part, articule Paolo Grosio sidéré. Mais dites-moi, quel est le rapport entre cette agression et le registre d’état civil de Casaccia ?

Georg Samedan sort le vieux passeport suisse de sa serviette et le lui tend.

— Je l’ai trouvé parmi les papiers de la victime.

— Ah ! Je comprends. Cela revient à dire que le retraité en question est vraisemblablement Maurizio Lunghi.

— C’est ce que je pense, en effet.

Le maire repousse sa chaise et se lève brusquement.

— Allons voir ma mère ! Elle seule pourra vous renseigner.

Lorsque les deux hommes quittent la mairie, le soleil s’est couché et un air glacial coule des sommets. Casaccia est à plus de 1400 mètres d’altitude. Ici, pas de vergers ni de jardins luxuriants mais une herbe rase couchée par le vent. Pas de palais de style lombard mais des chalets abrités dans les replis de terrain.

L’Oberleutnant frissonne et se dirige vers sa voiture.

— On va à pied, décrète le maire. Ce n’est pas loin.

— Je prends un blouson et je vous suis.

Ils empruntent un chemin pierreux qui grimpe à travers le hameau.

— C’est là-haut, la dernière maison du village. Ma mère doit être en train de préparer sa soupe. Elle mange de bonne heure, ensuite elle regarde la télévision. Elle a ses habitudes et n’en change jamais. Vous verrez, c’est un caractère !

Le policier ne lui demande pas ce qu’il veut dire par là. Il connaît ces vieilles montagnardes qui se comportent plus souvent en chef de clan qu’en mamie douce et accueillante.

Après un dernier raidillon, ils parviennent devant une ancienne demeure paysanne. Maçonnerie de pierre crépie, petites fenêtres taillées en biais dans l’épaisseur des murs, toit de lauzes, lourde porte en bois.

— C’est notre maison familiale, dit Paolo Grosio avec fierté. Ma mère y vit seule. Mes frères y viennent en vacances avec les gosses. Entrons !

Georg Samedan le suit et pénètre dans le sulêr, une pièce qui sert de vestibule dans les demeures traditionnelles de la région. Il y plane une odeur de bois qui brûle et de soupe qui mijote. Le maire ouvre une porte et passe dans la cuisine. Une vieille femme en noir est assise près d’une fenêtre donnant sur la vallée. Elle accueille les arrivants d’un bref signe de tête puis tend son visage à son fils qui l’embrasse sur le front. Il lui présente ensuite son invité. Nouveau hochement de tête et un geste de la main pour désigner un siège.

Le policier s’assoit tandis que Paolo sort du buffet une bouteille de vin cuit et deux verres, puis il explique à sa mère l’objet de leur visite. Celle-ci l’écoute sans montrer la moindre émotion. L’agression dont a été victime un homme de sa génération semble la laisser de glace. Seules frémissent dans la lumière du crépuscule, ses minuscules boucles d’oreilles en or. Lorsque son fils en vient au registre d’état civil et à la famille Lunghi, Samedan la voit plisser les paupières et pincer les lèvres. Elle marmonne quelques mots inaudibles puis se statufie à nouveau. Paolo insiste, il se met à parler en dialecte. Sa mère secoue la tête. Il s’énerve, hausse le ton, désigne le policier muet et impassible. Celui-ci sait que si la vieille dame a décidé de ne rien dire, ce n’est pas son intervention qui la fera changer d’avis.

La lumière baisse. Dehors, le ciel vire à l’outremer. À l’ouest, les sommets se découpent sur le couchant. Soudain, son portable se met à sonner. Il se lève, tire de sa poche le vieux passeport suisse, le dépose sur les genoux de son hôtesse et gagne le sulêr où il prend la communication. C’est l’inspecteur Planta qui l’informe que toute l’équipe a regagné l’office de police de Saint-Moritz. L’arme du crime y a été déposée par les services de l’hôpital et mise sous scellés.

— Dès demain, l’identité judiciaire s’en occupera, répond Samedan. Quoi d’autre ?

— Les agents qui sont allés enquêter dans les hôtels de Soglio ont retrouvé l’étudiant à la moto dont a parlé Marco Strozzi. Il séjourne pour quelques jours à la Pension du Soleil et n’a apparemment rien à voir avec l’agression. Il est inscrit à l’université de Locarno où il prépare un doctorat sur les sgraffites qui ornent les maisons du Val Bregaglia. Il nous a laissé ses coordonnées, en cas de besoin.

— Et le couple de randonneurs ?

— Aucune nouvelle. Et vous, patron, où êtes-vous ?

— À Casaccia.

— Ah ! Il me semblait bien avoir reconnu votre Opel devant le bureau de poste quand j’ai traversé le village. Vous avez découvert une piste intéressante ?

— Peut-être, répond laconiquement Samedan.

Il entretient d’excellents rapports avec son subordonné dont il apprécie le sérieux, la patience et l’opiniâtreté. Mais ce n’est ni le lieu ni l’heure de lui en dire davantage. Lorsqu’il retourne dans la cuisine, il sent que quelque chose a changé. La vieille dame, toujours assise dans l’encoignure de la fenêtre, tient le passeport entre ses mains. Paolo Grosio est à table, devant un deuxième verre de vin cuit. Il désigne la bouteille à son hôte.

— Non merci. J’ai de la route à faire et vous connaissez les virages de la Maloja !

Le maire approuve d’un air compréhensif.

— Ma mère a deux ou trois choses à vous apprendre, mais elle refuse d’être enregistrée et exige que son nom ne soit pas mentionné dans votre rapport d’enquête. Elle veut que vous lui en fassiez la promesse solennelle.

— Je pense que c’est possible, répond le policier qui connaît la valeur qu’attachent les anciens du pays à ce genre de serment.

Il va se planter devant son hôtesse et déclare, la main sur le cœur :

— Je ne vous ai jamais vue, j’ignore votre nom et où vous habitez. Je n’ai rien entendu de votre bouche. Je ne sais même pas que vous existez.

Puis il s’incline brièvement, saisit une chaise et s’assoit en face d’elle. Pour la première fois, elle pose son regard sur lui. Elle a les yeux marron, presque noirs, qui brillent d’un éclat inattendu.

— Maurizio n’a pas été le premier à partir. Dans cette famille, l’envie de bouger les travaillait tous. C’était connu depuis longtemps par ici. Quand une jeune fille épousait un Lunghi, ses parents devaient s’attendre à la voir s’expatrier un jour ou l’autre.

La vieille dame s’exprime en italien classique, elle a une voix un peu rauque mais ne cherche pas ses mots. Le ton est vif, sans le moindre chevrotement. Visiblement, elle a toute sa tête et ne s’embrouillera pas dans des détails ou des redites interminables. Samedan songe à sortir un stylo et un calepin de sa poche mais y renonce. Ce pourrait être considéré comme une entorse au serment qu’il vient de prêter. Il va donc devoir mémoriser les dates et les points qui lui paraîtront importants.

— Voilà pourquoi personne ne s’est étonné quand Maurizio est parti. Il était connu pour avoir une forte tête, toujours en conflit avec son père qui voulait en faire un paysan comme lui. Il était le fils aîné et, traditionnellement, l’exploitation devait lui revenir. Mais il ne voulait rien entendre. Il a rongé son frein jusqu’à sa majorité puis il a quitté la ferme, sans dire à personne où il allait. Sa mère, Graziella, qui était mon amie la plus proche, m’a confié que son fils lui parlait parfois de ses cousins de Borgonovo, qui avaient réussi comme peintres et sculpteurs, à Paris. Il avait envie de tenter sa chance, lui aussi. Il faut dire que depuis son plus jeune âge, Maurizio n’arrêtait pas de s’amuser avec des morceaux de ferraille, de fabriquer toute sorte d’objets qui ne ressemblaient à rien, ce qui faisait enrager son père. Si le garçon voulait occuper ses mains, il n’avait qu’à réparer les outils, les clôtures, le matériel agricole. Il le traitait de songe-creux, de feignant, ce qui était injuste parce que Maurizio en faisait plus que son compte à la ferme. Mais si le père Lunghi ne décolérait pas, c’était surtout parce que Francesco, son deuxième fils, était un bon à rien, et que Marcello, le dernier garçon de la fratrie, n’avait pas encore l’âge de travailler. Il jugeait Maurizio seul capable de lui succéder… Après le départ de celui-ci, le bruit a couru qu’il y avait une histoire de fille là-dessous. Maurizio était sorti une fois ou deux avec la Rosetta des Froggia, une famille qui tenait ferme au pied du col de la Maloja. À l’époque, il n’en fallait pas plus pour que les gens vous considèrent comme fiancés. Mais ça n’avait rien à voir. D’ailleurs, la Rosetta a épousé, peu de temps après, un autre Lunghi, Ernesto. Ils se sont installés dans le Val Poschiavo où ils ont tenu un hôtel.

— Ils y sont toujours ?

— J’ai entendu dire qu’Ernesto était veuf et qu’il vivait dans une maison de retraite.

— Et qu’est devenu le reste de la famille ?

— Le père Lunghi n’a pas fait long feu, il est mort quelques années plus tard. Ensuite l’exploitation a périclité, Francesco ne savait pas gérer son affaire. Le troupeau était mal soigné, la fabrication de fromage a tourné court, tout est tombé en déconfiture et a été vendu à vil prix. C’est comme ça que les Lunghi ont quitté le village. Mon amie Graziella ne s’en est pas remise.

— Maurizio n’a jamais donné de nouvelles ?

— Si, une fois. Peu de temps avant son décès à l’hôpital de Saint-Moritz, Graziella a reçu une carte postale. Elle me l’a montrée au cours de la dernière visite que je lui ai faite.

— D’où provenait-elle ?

— D’Afrique du Sud. Maurizio disait qu’il allait bien et qu’il naviguait au pétrole. Ni sa mère ni moi n’avons compris ce qu’il voulait dire par là.

— Est-ce que vous vous rappelez de quand datait cette carte ?

— Oui, 1973. Graziella Lunghi est morte en avril de cette année-là, voilà pourquoi je m’en souviens.

— Vous permettez que je note cette date ? Elle peut s’avérer importante.