Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

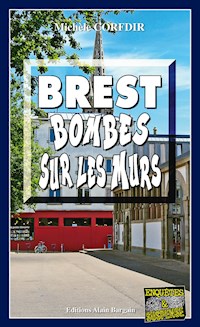

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Une femme est retrouvée dans le coma couverte de peinture à Brest...

Que se passe-t-il à Brest ? Qui s’amuse à bomber chaque nuit des dessins obscènes dans les rues de Saint-Martin ? L’officier de police Annie Solers et Sam, détective privé, qui cherchent à en découvrir l’origine, acquièrent vite la certitude qu’ils ont affaire à un maniaque plus déplaisant que dangereux. Mais ils changent d’avis le jour où une jeune Paimpolaise est retrouvée, rue de Siam, plongée dans le coma et bariolée de peinture acrylique. Leur enquête prend alors une tout autre tournure. Elle entraîne le lecteur à travers le monde du street art et dans les coulisses d’une bourgeoisie hypocrite dont elle révèle les turpitudes.

Le suspense de ce polar, à cheval sur deux mondes qu’apparemment rien ne relie, séduira les amateurs du genre.

Entrez dans le monde du street art et pénétrez dans les coulisses de la bourgeoisie avec ce roman policier haut en couleur !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Un polar passionnant et soigné dans l'écriture -

critiqueslibre.com

EXTRAIT

Maïté lui jeta un regard en coulisse puis lâcha :

— Ta vie d’avant… j’aimerais bien que tu m’en parles à l’occasion.

Le visage de Sam se referma instantanément.

— Si tu savais tout ce que j’ai déjà entendu derrière ce bar, poursuivit-elle. Je pourrais en remontrer aux psys et aux confesseurs de tout acabit.

Sam garda le silence. Il sortit un dictaphone de sa poche et lui proposa de profiter que le café était vide pour répondre à quelques questions. Elle accepta et ils allèrent s’asseoir à une table.

— Quand as-tu aperçu Sylvaine pour la dernière fois ?

— Tu me l’as déjà demandé vendredi quand tu la cherchais, suite au coup de fil de son père.

— C’est vrai. Et depuis, tu n’as rien remarqué, rien entendu qui pourrait me mettre sur une piste ?

Maïté secoua la tête.

— Non. Je connais assez mal cette jeune fille mais il y a une chose qui m’a frappée : son incroyable faculté d’adaptation. Quand elle a débarqué au Paon, il y a quoi… trois semaines, c’était une gamine déboussolée, complètement sous l’emprise de Bosco. Et regarde ce qu’elle est devenue aujourd’hui, une jeune femme épanouie qui s’éclate dans sa peinture, presque une vedette – on parle d’elle dans les articles consacrés au vernissage de samedi – et, si j’en crois ce qui se dit au Paon, la coqueluche de la bande de lascars qui exposent à Pontaniou. C’est assez extraordinaire, non ?

À PROPOS DE L'AUTEURE

Michèle Corfdir est née et a grandi en Suisse. Elle y a fait ses études et a enseigné quelques années dans le Jura et à Bienne. Elle a publié alors un recueil de poèmes couronné par le Prix des Poètes Suisses de Langue Française, ainsi que des contes pour enfants qui obtiennent le prix de l'Office Suisse de la Lecture pour la Jeunesse. Après son mariage avec un marin pêcheur breton, elle s'établit à Loguivy de la Mer. Elle collabore comme nouvelliste à diverses revues et met sa plume au service des marins pêcheurs, au cours de la crise qu'a connue cette profession au début des années 90. En 1998, elle publie aux Éditions Alain Bargain, son premier roman,

Le Crabe, un thriller maritime très bien accueilli tant par la critique que par le public. Face à ce succès, elle édite d'autres ouvrages dans la collection

Enquêtes et Suspense.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 411

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

Sincères remerciements à Luc Calvez et Jean-Michel Arnaud pour leurs précieuses informations sur Brest et le quartier de Saint-Martin.

I

Paimpol

Certains écrivent : « Tagueurs, électrons libres… Veni Vidi Vici… J’y suis, j’y reste… On a tous un pied dans l’hôpital psychiatrique… »

Trop longs à tracer. Impossibles à dessiner. À moins de recouvrir le bombage qu’un autre a peint sur le mur, juste à côté… Mais ça ne se fait pas. C’est une violation de territoire. Presque une déclaration de guerre.

Sylvaine jeta un coup d’œil autour d’elle. Elle était seule dans la nuit chaude de juin. Sur la place du Martray, la lumière orange d’un réverbère éclairait indirectement un rideau de fer. C’était par là qu’elle allait commencer.

Elle rabattit le capuchon de son sweat. S’avança jusqu’au store. Déposa son sac à ses pieds. En sortit un aérosol vert fluo, une couleur qui crache et qui s’impose. Exactement ce qu’elle voulait. Signer, c’est exister.

Elle avait choisi son pseudo, Nota bene, NB, deux majuscules accolées. Et maintenant, elle était prête.

Son spray à la main, le bras tendu, l’index sur la valve, elle respira à fond et fit jaillir la couleur. Chuintement soyeux et rageur, odeur de peinture fraîche. D’un trait, elle forma les courbes et les jambages de NB, un logo simple et facile qu’elle pouvait enjoliver au gré de sa fantaisie. Elle remplit de rouge minium les boucles du B puis tira de son sac un aérosol de blanc, fixa un embout plus étroit et souligna d’un fin liseré le tracé des deux caractères. Mais il manquait encore quelque chose.

Saisissant une bombe de noir, elle dessina dans la boucle inférieure du B la spirale d’une coquille d’escargot. Puis elle recula de quelques mètres. Son graff en jetait, même à distance.

Et elle n’avait pas fini ! Elle était venue ici pour taguer, pas pour faire de l’art.

Ses aérosols à la main, elle fit le tour de la place et des rues voisines en bombant sa signature partout où elle le pouvait. NB, NB, NB…

Elle était nouvelle. Elle venait d’arriver. Et il fallait que ça se sache.

Quand elle eut vidé ses sprays, elle retourna au store métallique où se prélassait son gros escargot et écrivit en petit et en toutes lettres « Nota bene », pour que chacun connaisse son nom. Puis elle ramassa son matériel et quitta la place.

Dans une ruelle obscure, elle enfourcha sa bicyclette et, tous feux éteints, elle regagna le quartier de Lanvignec où habitaient ses parents.

*

Le lendemain, les réactions à ses bombages dépassaient tout ce qu’elle avait espéré. Elle se pencha sur le journal que son père était en train de lire. Une pleine page dénonçait, photos à l’appui, les dégradations commises par des tagueurs dans le centre de Paimpol. Elle éclata de rire.

— Sylvaine, peux-tu me dire ce que tu trouves de drôle à ça ?

— Un pareil barouf pour quelques coups de pinceau, c’est un peu exagéré, non ?

— Ah ! Tu trouves ? Sais-tu combien va coûter aux particuliers et à la municipalité ce genre de plaisanterie ?

— Aucune idée, mais je te signale que rien n’a été cassé. Un coup de brosse là-dessus et tout partira.

— Détrompe-toi ! Il doit s’agir de peinture acrylique qui ne s’en va pas avec de l’eau et du savon.

Elle le savait d’autant mieux que, cette nuit, elle avait eu un mal de chien à enlever les taches qu’elle avait sur les doigts. Il en restait d’ailleurs quelques résidus infimes dans les replis de sa peau. Mais elle était la seule à les voir.

— Comment le journaliste sait-il qu’ils étaient plusieurs ? demanda-t-elle d’une voix innocente.

— Il y a des tags partout, aucun immeuble du centre n’a été épargné. C’est évidemment un travail d’équipe.

— Personne n’a rien vu, rien entendu ?

— Apparemment, non. Les gendarmes ont ouvert une enquête.

Elle posa son doigt sur la photo de l’escargot.

— Je le trouve marrant, pas toi ?

— Non, c’est vulgaire et débile. N’importe quel enfant de cinq ans en ferait autant.

— Possible.

— Et toi, Sylvaine, qu’est-ce que tu penses de ça ? Je voudrais ton avis.

— L’art urbain, tu en as entendu parler ?

— Naturellement, mais ne me dis pas que les tags qui défigurent la ville ont quelque chose d’artistique !

— Question de goût.

— Pour moi, c’est du vandalisme pur et simple. Une volonté délibérée de salir et de dégrader le bien d’autrui. Je trouve ça incompréhensible et inexcusable.

— Personne ne te demande d’excuser quoi que ce soit, répondit-elle en grattant discrètement une fine trace vert fluo incrustée au bord de l’ongle de son pouce droit.

La prochaine fois, elle mettrait des gants en latex.

La nuit dernière, en rentrant chez elle, elle a déposé un sac en plastique plein d’aérosols vides dans une grande poubelle d’immeuble, debout sur le trottoir. Elle savait que le camion des éboueurs devait passer le matin suivant et que, à midi, tous ses sprays seraient à l’usine de traitement des ordures. Ses vêtements tachés et ses baskets étaient dans son sac à dos et celui-ci planqué au fond de son armoire-penderie. La porte en était fermée à double tour et la clé cachée dans sa bibliothèque. Toutes ces précautions étaient probablement excessives vu qu’elle occupait une chambre indépendante, située au-dessus du garage, où ni sa mère ni personne ne venait sans y avoir été expressément invité.

Un an auparavant, lorsqu’elle en avait émis le désir, ses parents n’avaient pas refusé, jugeant que c’était là une juste récompense à toutes les satisfactions qu’elle leur apportait.

Car Sylvaine était une adolescente parfaite. Jolie, sportive, sage et surtout intelligente… Ses résultats scolaires étaient excellents et, l’an prochain, quand elle passerait son bac, ses performances rejailliraient assurément sur son lycée et en rehausseraient la réputation. Ses parents, son père surtout, en crevaient de fierté. « Sylvaine ne nous a jamais posé le moindre souci. Elle est la fille que tout le monde rêve d’avoir », répétait Marc Bolloch à qui voulait l’entendre.

Elle le laissait dire et agissait de façon à le conforter dans ses certitudes. La confiance qu’il avait en elle était le gage de sa liberté, le voile derrière lequel elle faisait ce qu’elle voulait.

Plus elle l’endormait, plus elle avait les coudées franches.

Les heures qu’elle passait dans sa chambre et qu’il croyait consacrées au travail scolaire étaient un trompe-l’œil. Grâce à sa mémoire d’éléphant et à une bonne faculté de concentration, bûcher et potasser n’avaient jamais fait partie de son vocabulaire. Mais elle n’en soufflait mot à quiconque.

Ce qu’elle faisait sur son ordinateur et son smartphone ne regardait personne. Pas plus que le temps qu’elle consacrait à ses crayons et à ses pinceaux.

C’était là, la face cachée de la lune.

*

Mélanie Massenet termina la correction de la dernière copie et la déposa sur la pile. C’était celle de Sylvaine Bolloch. Un texte brillant mais écrit à la hâte, d’un seul jet, visiblement selon l’inspiration du moment. Si son travail possédait un souffle et une originalité indéniables, il manquait de rigueur et comportait un certain nombre de maladresses. Comme d’habitude, Sylvaine n’avait tenu aucun compte des remarques que son professeur notait au terme de ses corrections. Malgré ça, sa composition française était de loin la meilleure de toutes celles que Mélanie venait de lire. Elle poussa un soupir, rangea les copies dans son cartable et sortit sur son balcon.

La soirée de juin était d’une douceur délicieuse. Après la pluie du matin, le parfum rafraîchi d’un seringat montait du jardin. En bordure du gazon s’épanouissaient des pivoines et des touffes d’arums dont la blancheur avait une apparence de porcelaine ancienne.

Elle prit place dans un fauteuil de rotin et alluma une cigarette. Cette terrasse dotée d’un store de toile était son refuge. Un havre de paix à l’image du petit immeuble à trois niveaux où elle vivait et dont elle était propriétaire. Ses locataires, triés sur le volet, se montraient d’une réserve exemplaire. Peu portés aux bavardages, ils se contentaient d’un échange de politesses dans l’escalier, pour conserver un climat de civilité.

Elle entretenait le bâtiment avec soin, consacrant chaque année une partie de ce que lui rapportaient les loyers à des travaux de maintenance. Ce printemps, elle avait fait ravaler et repeindre toutes les façades. La couleur coquille d’œuf qu’elle avait choisie répondait à son attente, claire, lumineuse et discrète, tout à fait dans la note du quartier résidentiel où elle avait tant de plaisir à habiter.

D’une façon générale, Mélanie Massenet se jugeait favorisée par la vie. Elle jouissait d’une bonne santé et d’un confort matériel appréciable. Les soubresauts de la société ne la touchaient pas. La turbulence et les contestations des jeunes dont elle avait la charge ne la troublaient pas. Elle gardait en toutes circonstances une parfaite maîtrise d’elle-même, fruit d’une longue expérience et d’un professionnalisme à toute épreuve.

Sa cigarette était éteinte depuis longtemps mais elle restait assise sans rien faire, dans la lumière du soleil couchant.

Elle laissait courir ses pensées sur la foule des adolescents qu’elle avait tenté d’instruire. Elle jugeait la classe de première de cette année d’un bon niveau. Aucun élève ne lui posait problème sauf, peut-être, Sylvaine Bolloch. Et encore… Pouvait-on qualifier de problème le parti que celle-ci avait pris de ne jamais ouvrir la bouche, sinon pour répondre à une question précise qu’on lui adressait personnellement ? Elle ne participait à aucun débat, ne donnait jamais son opinion, quel que soit le sujet en cause. Aucune opposition ouverte mais une politesse glacée, un visage impénétrable.

Mélanie Massenet avait bien sûr consulté son dossier scolaire et écouté les potins de la salle des professeurs. Sylvaine Bolloch était enfant unique et appartenait à une famille aisée dont le père se trouvait à la tête d’une entreprise de travaux publics. Ses notes avaient toujours été brillantes et son comportement ne suscitait pas de critiques de la part du corps enseignant.

Perplexe, Mélanie se demandait pour quelle raison elle avait droit à un statut particulier.

Peu après les vacances de Noël, elle avait tenté une explication et prié Sylvaine de rester en classe, après le départ des autres élèves. Là, elle lui avait demandé de lui dire franchement ce qui n’allait pas et ce qu’il serait possible de faire pour améliorer la situation. L’adolescente l’avait toisée en silence puis, plantant son regard dans le sien, elle avait affiché un sourire fielleux et articulé :

— Grosse, moche et bête… Ça vous suffit comme explication ?

Mélanie Massenet en avait eu le souffle coupé. Elle reprenait à peine ses esprits que déjà l’adolescente franchissait la porte en la claquant derrière elle.

Plus attristée que fâchée, Mélanie n’avait pas donné suite, et l’année scolaire s’était poursuivie sans changement notable.

II

Brest

Après le départ de son dernier client, Sam verrouilla la porte de son agence de détective privé. Il baissa le store à lamelles qui l’isolait de la rue et le protégeait de la chaleur, puis se mit à réfléchir à l’affaire que l’on venait de lui soumettre : un chien perdu qu’il fallait retrouver.

Le propriétaire, d’une beauté et d’une séduction remarquables – raison pour laquelle Sam avait écouté son histoire jusqu’au bout –, paraissait complètement dévasté.

Les larmes au bord des cils, d’une voix brisée par l’émotion, il avait relaté les circonstances de l’incident. L’avant-veille, alors qu’il se promenait le long de la rue bordant le square Laennec, il avait lâché son chien afin de lui permettre de vadrouiller parmi les arbres et les buissons. Au moment où il le sifflait pour le remettre en laisse, l’animal avait surgi en courant sur le trottoir, juste à l’instant où passait une voiture. Emporté par son élan, il avait failli foncer dans le véhicule. Pris de panique, il s’était enfui comme l’éclair. Son maître l’avait poursuivi jusqu’au premier carrefour puis avait perdu sa trace. Depuis deux jours, il le cherchait partout, sans résultat.

— C’est un lévrier mâle, un whippet, pour être précis. Poil beige tirant sur le roux, poitrail blanc. Il répond au nom de Moutcho. La police municipale est prévenue, au cas où quelqu’un le ramènerait au poste. Une récompense est offerte à qui le retrouvera.

— Je vais m’en occuper en priorité, avait répondu Sam d’une voix compatissante. Votre affaire n’est pas banale, elle présente même un intérêt certain, avait-il ajouté alors qu’il n’en pensait pas un mot.

Il se moquait royalement de ce clébard trop bête pour ne pas être fichu de rentrer chez lui tout seul. Son propriétaire, a contrario, avec sa tête légèrement inclinée et ses yeux de gazelle, commençait à lui plaire. Entrant dans son jeu, il lui avait demandé s’il possédait une photo de son compagnon favori.

— Oui, bien sûr !

Plusieurs instantanés avaient été tirés d’un portefeuille. On y voyait le chien debout, assis, en train de courir et, sur le dernier, sa tête collée à celle de son maître.

— Confiez-moi celle-ci, si vous voulez bien. Et donnez-moi vos coordonnées afin que je puisse vous joindre quand j’aurai des nouvelles.

— Mon nom est Vittorio Motta et voici ma carte.

Puis d’une voix de nouveau étranglée par l’inquiétude, il avait poursuivi :

— Est-ce que vous pensez qu’il pourrait s’agir d’un vol ?

— Éventuellement. C’est un lévrier, un chien de course qui peut présenter une certaine valeur.

— Oh ! Seigneur ! Je n’ose imaginer mon pauvre Moutcho dans l’enfer des cynodromes ! J’ignore si vous savez comment y sont traités les animaux. C’est d’une cruauté abominable !

— Allons ! Allons ! Ce risque est minime, inutile de vous ronger les sangs ! avait répondu Sam en lui prenant la main et en la tenant serrée un peu plus longtemps qu’il n’aurait fallu.

Consoler s’avère souvent un excellent préambule à une relation plus intime. Et il avait l’impression que c’était bien parti pour ça.

Il avait reconduit son client jusqu’à la porte puis jeté un coup d’œil à sa montre. Il était beaucoup trop tôt pour aller faire un tour au “Paon”, l’un des multiples cafés du quartier, où il avait ses habitudes. L’établissement serait vide ou envahi par les groupes de touristes que l’été et les vacances déversaient chaque après-midi dans Saint-Martin.

Avec le port et les rues commerçantes, c’était un des lieux de prédilection des visiteurs de passage. Sam, qui ne les appréciait guère, comprenait néanmoins le plaisir qu’ils prenaient à se baguenauder dans l’atmosphère désuète et tranquille des vieilles rues.

Les maisons étroites et tout en hauteur avaient survécu aux bombardements de la dernière guerre. Elles dataient du XIXe siècle et étaient encore en partie occupées par une population d’ouvriers et d’artisans qui n’avaient pas les moyens de les entretenir. Quand les dégradations devenaient trop criantes, ils recollaient, soudaient, branchaient, débouchaient, sans rien demander aux propriétaires, qui refusaient d’investir un sou dans des constructions menaçant ruine.

Depuis peu, architectes et promoteurs immobiliers marquaient un certain intérêt pour ce quartier. Ils avaient fini par comprendre que l’on pourrait en tirer quelque chose. Ils rachetaient des bâtiments vétustes à vil prix et les réhabilitaient afin d’y réaliser des appartements attractifs. Esthétiquement parlant, cette mutation n’était pas vraiment une réussite. Saint-Martin continuait à ne pas payer de mine et ses rues n’étaient devenues ni plus jolies ni plus pittoresques.

Mais son ambiance vieillotte et bon enfant avait plu à Sam quand il était arrivé à Brest. Aussi avait-il décidé d’installer son agence de détective privé, place Guérin, dans un ancien atelier de maroquinerie, et d’habiter l’appartement au-dessus.

Les travaux d’aménagement n’avaient duré que quelques semaines, car le local ne nécessitait aucun équipement particulier. Deux pièces au rez-de-chaussée, l’une pour recevoir les gens, l’autre pour entreposer une photocopieuse, une déchiqueteuse, sa documentation et ses archives. Sur la façade extérieure, à côté de la porte, une plaque indiquait son nom et sa qualification : « Agence SAM, enquêtes et recherches privées ».

Comme il s’y attendait, ses premiers clients furent des couples en instance de divorce. Les ruptures et les séparations étant pour les détectives privés ce que les mariages sont pour les photographes : une source de revenus stables et réguliers.

Les mois passant, sa clientèle s’était heureusement diversifiée mais aucune de ses enquêtes n’avait présenté de véritable intérêt. De simples investigations, sans rapport avec ses compétences. Il trouvait cela frustrant et terriblement ennuyeux, surtout en regard des affaires qu’il avait eu à traiter naguère et des responsabilités qui lui incombaient alors.

Mais la liberté qu’il avait gagnée et l’indépendance dont il jouissait atténuaient ses regrets, allant même jusqu’à les éteindre tout à fait.

Ici, on ne le connaissait que sous le nom de Sam. Il était son propre patron et n’avait de comptes à rendre à personne. Affranchi, atypique et surtout absolument indifférent aux regards que l’on pouvait porter sur lui.

Sam n’avait conservé que deux choses de son ancienne vie : une aquarelle sur soie du peintre Szafran, intitulée Escalier Variation 1, et une statuette de métal rouge minium qu’il s’était appropriée indûment un jour qu’il en avait eu l’occasion, geste qu’il ne s’expliquait pas mais qu’il n’avait jamais regretté.

L’aquarelle représentait une cage d’escalier vue du dernier étage. Sa perspective plongeante ressemblait étrangement à celle de l’immeuble qu’il habitait aujourd’hui. Toutes deux avaient sur lui un pouvoir presque hypnotique. Son regard descendait les marches, remontait, recommençait… ce qui avait la faculté de lui vider la tête et de le libérer de ses angoisses. Quant à la statuette, son mouvement et sa couleur rouge lui insufflaient un flux d’énergie joyeuse dont il était trop fréquemment dépourvu.

Ces objets l’avaient accompagné partout, dans les pérégrinations qui avaient suivi sa démission fracassante de son poste d’officier de police, quatre ans auparavant. Une errance dont il pensait ne jamais se lasser, jusqu’au jour où la nostalgie s’était emparée de lui et qu’il avait eu envie de se poser et ne plus bouger. Il avait choisi Brest comme lieu de résidence. Il s’y était établi et avait obtenu sans difficulté l’autorisation administrative d’ouvrir une agence de détective privé et d’exercer cette profession.

Dès son arrivée, il avait lié connaissance avec ses voisins en fréquentant un bistrot du quartier, le Paon, et sa clientèle hétéroclite. Petits commerçants et artisans, poivrots, rapins, anars, ratés en tous genres, une faune qui ne manquait ni d’allure ni d’idées, et dont la compagnie lui plaisait.

Sam était assis à une table du café avec Albert Paul, un sexagénaire de ses amis, que tout le monde surnommait Einstein à cause de sa propension à disserter sur la physique quantique et les théories de la relativité. Comme personne n’y comprenait rien, il n’avait pas de contradicteur, ce qui valait mieux car il était d’un naturel plutôt emporté. Lorsque ses monologues prenaient un volume sonore excessif, Maïté Tual, la tenancière, le reléguait gentiment dans un coin de la salle, où il poursuivait son soliloque jusqu’à ce qu’une quantité pléthorique de demis vienne à bout de lui et qu’il s’endorme sur la table, le nez dans la bière dont il avait souvent renversé le verre.

Mais ce soir, Albert semblait avoir autre chose en tête. Le voyant préoccupé, Sam s’apprêtait à lui poser la question, lorsque son ami se gratta le menton et se lança :

— Paraît que tu es bon dans ta spécialité, si j’en crois ce qu’on raconte… Faudra que je passe à ton agence un de ces jours.

— Tu as un problème ?

— Si l’on veut.

— Tu ne peux pas m’en toucher un mot ici ?

Albert leva les yeux et regarda dans le vague. Puis il saisit sa chope et plongea son nez dans la mousse. Sam n’insista pas. Le Paon s’était rempli. Même en semaine, les habitués s’agglutinaient au bar ou tapaient le carton à des tables de quatre. Dans un angle, posé en hauteur, un poste de télévision retransmettait un match de foot.

— Il ne s’agit pas de moi, reprit Albert en se penchant en avant. Je ne voudrais pas que ce que j’ai à te dire tombe dans une oreille indiscrète.

Sam songea que, avec le brouhaha qui régnait autour d’eux, il y avait peu de chance pour que cela arrive.

— Qui est en cause ?

— Une amie.

— Je la connais ?

— Oui, c’est Maïté. Tu l’ignores peut-être mais elle est ma copine attitrée.

Sam dissimula son étonnement. Maïté Tual était une femme entre deux âges, assez belle pour qui les aimait plantureuses et dynamiques. Les cheveux blonds oxygénés, généreusement maquillée, elle connaissait tous les clients et badinait volontiers avec eux, sans jamais s’en laisser conter. Une liaison entre elle et ce vieux radoteur d’Albert paraissait pour le moins improbable. Pas une seconde, Sam ne les avait imaginés ensemble.

— Qu’est-ce qui lui arrive ? demanda-t-il d’un ton volontairement professionnel.

Albert se rapprocha davantage et articula à voix basse :

— Elle est victime de harcèlement.

— Oh ! s’exclama Sam.

Si quelqu’un lui paraissait hors de portée de ce genre d’abus, c’était bien Maïté !

— Quelle sorte de harcèlement ?

Albert parut embarrassé et demeura muet.

— Qui s’en prend à elle ? Un client, un voisin, un collègue ?

— Non, ce n’est pas ce que tu crois.

— Je ne crois rien, j’attends seulement que tu m’en dises davantage.

— D’accord, mais pas ici.

— Dans ce cas, passe à l’agence, on en discutera tranquillement et je verrai ce que je peux faire.

III

Paimpol

Sylvaine a décidé de remettre ça.

Elle en a besoin pour secouer la vie merdique qu’on l’obligeait à mener. Une bouffée d’oxygène et d’adrénaline lui purgerait la tête.

Deux semaines déjà qu’elle a tagué le centre-ville. Cette nuit, elle aurait volontiers bombé la mairie si une clôture métallique solide n’avait entouré le bâtiment. Il y avait aussi la poste, seulement sa façade était éclairée a giorno et le risque d’être surprise beaucoup trop grand.

Son rêve aurait été de graffer des supports mobiles, camions, autobus ou, mieux encore, l’autorail Paimpol-Guingamp. Mais la gare était fermée la nuit et l’on ne pouvait accéder aux voies.

Tant pis ! Ce soir, elle taguera n’importe où. Ce sera : écris vite et barre-toi ! Elle se déplacera à vélo, son sac sur le dos.

Elle pensait au circuit qu’elle allait parcourir quand une idée fantastique lui vint à l’esprit. Punaise ! Comment n’y avait-elle pas songé plus tôt ?

Elle se mit à fouiller dans ses cartons à dessin et trouva sans peine ce qu’elle cherchait : une demi-douzaine de caricatures réalisées peu de temps auparavant. Elle fixa son choix sur l’une d’elles et éclata de rire. Celle-là collait parfaitement au message qu’elle voulait faire passer !

Elle roula le dessin et le glissa dans son sac avec des sprays tout neufs, différents embouts, sa lampe frontale et ses gants en latex. Elle prépara son vieux sweat, un legging noir et ses baskets, régla son réveil à deux heures du matin et alla se coucher.

*

Une grosse truie rose bonbon dressée sur ses pattes arrière et accoudée à ce qui semblait être un bureau. Deux yeux vert fluo derrière des lunettes à monture rectangulaire. En contrebas, des dizaines de petites têtes rondes sommairement esquissées…

L’officier de gendarmerie Léo Chopard considérait d’un air perplexe le bombage peint sur la partie basse de la façade donnant sur la rue.

Quoique n’étant pas vraiment connaisseur, il jugea le dessin très bien exécuté, les couleurs uniformément appliquées, le trait sûr et sans bavure. L’auteur n’en était certainement pas à son coup d’essai. En outre, la caricature se révélait tout à fait explicite. Inutile d’être grand clerc pour comprendre qu’il s’agissait d’un prof face à ses élèves. Pas besoin non plus de chercher loin pour deviner qui était la personne visée. La propriétaire de l’immeuble habitait le premier étage et enseignait le français dans un lycée de la ville.

C’est en partant à son travail, vers huit heures du matin, qu’elle avait découvert la peinture qui déshonorait sa maison. Elle en avait aussitôt avisé la gendarmerie.

Alors qu’un collègue finissait de prélever des échantillons de couleurs en vue d’analyse, Léo Chopard s’apprêtait à prendre l’objet du délit en photo. Il avait la réputation de réussir tous les clichés qu’il réalisait dans le cadre d’une enquête. Ceux d’aujourd’hui ne poseraient pas de problèmes, sujet fixe, bonne lumière. Il commença en partant de la rue puis se rapprocha peu à peu.

Il était en train de photographier le bombage portion par portion, afin d’en fixer tous les détails, lorsqu’il entendit une voiture se garer le long du trottoir.

— Vous immortalisez le chef-d’œuvre ?

Il se retourna et aperçut une femme d’un certain âge qui se dirigeait vers lui.

— Vous êtes journaliste ?

— Non, officier de gendarmerie, adjudant-chef Léo Chopard. Pourquoi cette question ?

— Parce qu’il paraît que des journalistes ont déboulé ici dès neuf heures ce matin pour mitrailler cette horreur. C’est un voisin qui m’a prévenue par téléphone.

— Je l’ignorais. Nous sommes arrivés plus tard.

— C’est bien dommage. Vous auriez peut-être empêché que ma maison et sa “fresque” ne soient dans la presse de demain. C’est le genre de publicité dont je me passerais volontiers !

— Je vous crois aisément. Vous êtes sans doute la propriétaire des lieux ?

— En effet. Excusez-moi, je ne me suis pas présentée, Mélanie Massenet. Je vous avoue que je suis assez perturbée par cette histoire.

— Je suis ici pour en parler. Est-ce qu’on pourrait monter chez vous ?

— Si vous voulez. Je ne suis pas pressée, je n’ai pas cours cet après-midi.

Ils s’installèrent tous deux dans le salon et Mélanie proposa un verre à son hôte.

— Volontiers, une bière si vous en avez.

— Asseyez-vous, je vous apporte ça tout de suite.

Elle revint avec deux canettes et une bouteille de porto.

— D’ordinaire, je ne bois pas d’alcool dans la journée mais j’ai besoin d’un petit remontant.

— C’est compréhensible, admit Léo Chopard en affichant un sourire amical.

— Je viens de faire repeindre l’immeuble et voilà que toute une façade est bousillée. Je suis vraiment furieuse !

— Vous avez une assurance contre les actes de vandalisme ?

— Probablement. Je vérifierai dans mes papiers.

— Nous allons ouvrir une enquête. Dans ce cadre, j’aimerais d’ores et déjà vous poser quelques questions, si vous n’y voyez pas d’inconvénient. D’abord, avez-vous une idée de l’identité du bombeur ?

Mélanie Massenet secoua la tête.

— Vous connaissez-vous des ennemis ou des personnes susceptibles de vous en vouloir, pour une raison ou pour une autre ?

— Un enseignant peut toujours être en butte à des parents mécontents. Ça m’est arrivé plus d’une fois dans ma carrière mais nous avons toujours trouvé un terrain de conciliation. Vous savez, les parents croient souvent leurs enfants plus doués qu’ils ne le sont.

— Vous n’avez jamais été l’objet de menaces ?

— Si, mais uniquement verbales. Au cours de rencontres un peu orageuses, les mots dépassent parfois la pensée. Il est arrivé qu’on cherche à m’intimider en faisant référence à mes supérieurs hiérarchiques. Mais cela n’a jamais eu de suite.

— Il y a longtemps que vous enseignez le français ?

— Oh oui ! Je prends ma retraite dans un an.

— Pour en revenir à ce bombage, voyez-vous parmi vos élèves ou leurs parents quelqu’un capable d’avoir commis cette dégradation ?

— N… non.

— Vous hésitez… Un nom vous vient-il à l’esprit ?

— Quand on a affaire à des adolescents, il se crée parfois des antagonismes, des tensions… Dans le cadre de mes cours, j’encourage la discussion, et même la contestation. Les élèves doivent apprendre à défendre leurs idées, sans pour autant s’en prendre violemment à leur contradicteur. Ce n’est pas un adversaire à démolir.

— L’un d’entre eux aurait-il pu oublier ce dernier point et vous considérer comme un ennemi à abattre ?

— M’abattre en peignant cette caricature dégoûtante sur ma maison ?

— C’est ça.

— Non, je ne pense pas. D’ailleurs, je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais le tagueur possède un réel talent de dessinateur. À mon avis, ce n’est pas un débutant.

— C’est exactement ce que je me suis dit ! s’exclama Léo Chopard.

Il vida sa canette de bière et reprit :

— Inutile de vous demander si vous avez vu ou entendu quelque chose, la nuit dernière ?

— Non, j’ai dormi sur mes deux oreilles.

— Ce matin, mes agents ont tenté un début d’enquête de proximité mais presque toutes les maisons étaient vides. Vos voisins semblent travailler à l’extérieur dans la journée.

Mélanie Massenet acquiesça d’un signe de tête.

— Avez-vous un détail ou une question à ajouter ?

— Puis-je faire venir une entreprise pour nettoyer ma façade ?

— Aucune objection.

— Merci. Je tiens à ce que cette cochonnerie disparaisse le plus vite possible. Tant qu’elle sera là, à attirer le regard des passants, je me sentirai comme mise au pilori.

— C’est exactement le but de son auteur. Il ne faut pas entrer dans son jeu.

— Facile à dire ! Je suis publiquement tournée en ridicule, rabaissée, déconsidérée. Ce… C’est tellement injuste.

Léo Chopard s’aperçut que son interlocutrice était au bord des larmes. Il en fut ému et se promit de tirer cette affaire au clair. On ne pouvait laisser bafouer ainsi cette femme honnête, consciencieuse et visiblement très attachée à sa profession.

— Je ne peux pas vous garantir que le bombeur sera démasqué, dit-il en lui serrant la main. Mais je vous promets de tout faire pour essayer d’y parvenir.

Mélanie le remercia avec effusion. Une personne au moins la soutenait. Elle n’était plus seule et désemparée face à une entité anonyme et malveillante. Cette constatation la soulagea et elle put considérer l’incident avec un certain détachement. Elle appela l’entreprise de nettoyage, qui promit de venir dès le lendemain s’occuper de sa façade.

IV

Brest

Le lendemain, alors que Sam s’apprêtait à quitter son bureau, il aperçut un homme, accompagné d’un lévrier, qui traversait la rue, en direction de l’agence.

— Vous l’avez retrouvé ? demanda-t-il en caressant la tête du chien. Entrez et racontez-moi ce qui s’est passé !

Vittorio Motta le suivit et s’assit en face de lui.

— Je suis sincèrement heureux que vous ayez récupéré votre compagnon, et en bonne santé apparemment.

Un sourire rayonnant éclaira le visage du visiteur et Sam songea que la joie lui seyait moins bien que la tristesse. Le masque tragique avait disparu tout comme les agréables perspectives qu’il avait laissé entrevoir. Sam réprima un soupir de regret et se prépara à l’écouter.

— C’est un ouvrier de la voirie qui l’a ramené. Il y a actuellement des travaux de terrassement dans notre rue. Une tranchée est creusée, avec des planches posées dessus quand les ouvriers ne travaillent pas, pour éviter tout accident. Malgré ça, Moutcho est tombé dans le trou et n’a pas pu en ressortir. Il y est resté tout le week-end et c’est ce matin qu’il a été découvert, affaibli et complètement déshydraté. Je lui ai donné à boire puis l’ai emmené chez le vétérinaire. Dieu merci, il est indemne.

— Vous m’en voyez ravi.

— J’ai tenu à venir vous l’annoncer le plus vite possible pour que vous interrompiez les recherches, et pour régler vos honoraires.

— Comme je ne suis pour rien dans l’heureuse issue de cette affaire, ce sera gratuit.

Motta sortit néanmoins un billet de vingt euros, qu’il déposa sur le bureau.

— Avec toute ma reconnaissance pour la gentillesse dont vous avez fait preuve à mon égard, dit-il en battant des paupières d’un air ému.

Son sourire était redevenu indécis et l’homme ne semblait pas disposé à quitter son siège. Il inclina légèrement la tête sur le côté, comme s’il s’apprêtait à présenter une requête sans oser se risquer à le faire. De nouveau, Sam se demanda à quel jeu jouait cet homme. Puis il prit conscience que son charme résidait précisément dans cette fluidité, cette inconsistance. Une valse-hésitation où tout était possible et rien encore tranché. Mais n’était-ce pas là précisément l’un des secrets d’une tentative de séduction finement menée ? Assez admiratif, il attendit quelques instants afin de laisser à Motta toute latitude d’avancer ou de reculer. Comme celui-ci ne se décidait pas, il opta pour une formule qui ne l’engageait à rien :

— Est-ce que vous désirez autre chose ?

— Oui, effectivement.

Sam lui adressa un sourire d’encouragement.

— Eh bien, je vous écoute, monsieur Motta, continua-t-il d’une voix chaude et veloutée.

— Je voudrais profiter de ma visite ici pour vous parler d’un problème auquel ma femme et moi sommes confrontés depuis quelque temps.

En bon professionnel, Sam ne laissa rien paraître de sa déconvenue.

Lui qui se targuait de ne jamais se fourvoyer dans ce domaine avait failli commettre un impair de première grandeur.

— Je vous écoute, répéta-t-il plus fermement.

— Nicole et moi tenons un commerce de vêtements de seconde main dans la rue Jean-Jaurès, le “Hop Vintage”. Une boutique haut de gamme où ne sont acceptés que des articles de marque, à l’état presque neuf. Vous n’imaginez pas le nombre de femmes aisées qui viennent déposer des vêtements qu’elles n’ont portés qu’une fois ou deux, sous prétexte qu’elles manquent de place dans leurs dressings. Mais peu importe… Nos critères de sélection sont draconiens et je vous prie de croire que notre magasin n’a rien d’une friperie.

— J’en suis persuadé. Et quel est votre souci ?

— Une forme de harcèlement.

Sam tressaillit. En moins de vingt-quatre heures, deux hommes que rien ne reliait lui demandaient son aide pour un problème apparemment similaire.

— Mais encore ?

— Des graffitis déplaisants voire offensants sont tagués sur la vitrine, le store métallique et la porte de notre boutique. Ils sont difficiles à effacer et, quand on y parvient, ils réapparaissent le lendemain.

— Vous avez déposé plainte ?

— Naturellement ! C’est ainsi que nous avons appris que nous n’étions pas les seuls à Saint-Martin, à être victimes de ce genre de tracas.

— C’est vrai que les tags se multiplient en ville. Et ça dure depuis des années.

— Oui, mais ceux dont je parle sont ciblés, c’est bien ce qui nous contrarie.

— Vous avez des photos ?

— Tenez, voici quelques échantillons, dit Motta en lui tendant son smartphone.

Sur les premiers clichés ne figuraient que des graffitis anodins. Les suivants étaient plus explicites : « Vittofringue… Nictafripe… Mottachiffe… » Rien de bien méchant mais qui dégradait sans conteste l’extérieur de la boutique. Les derniers, eux, insultaient manifestement les propriétaires : « Motta Tata… Porno Moto… Motta Pipe… », accompagnés de lévriers grossièrement caricaturés.

— Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’injures qui nous visent personnellement. Nous sommes impuissants à nous défendre, c’est pourquoi je me demandais si vous ne pourriez pas exercer un contrôle discret autour de notre magasin, effectuer des rondes de nuit par exemple.

— Vous n’avez pas fait installer un système de vidéosurveillance ?

— Il est très difficile d’obtenir une autorisation quand l’objet de la surveillance donne sur la voie publique, ce qui est le cas de notre vitrine et de notre store.

— En insistant, vous devriez y arriver. Je ne vois pas d’autre solution. Il m’est impossible de planquer des nuits entières à proximité de votre commerce afin de prendre le ou les tagueurs sur le fait. C’est le rôle de la police et je n’ai pas les moyens de me substituer à elle.

— Je comprends mais que faire ?

— Retournez au poste de police et réitérez votre plainte. De mon côté, je vais y penser et, s’il me vient une idée, je vous en aviserai.

— Quoi que vous entreprendrez, je serai d’accord. Cette situation ne peut plus durer.

Après le départ de Motta, Sam décida d’aller faire une tournée de reconnaissance dans le quartier. Il nota les nombreux tags qui déparaient les immeubles. Il les trouva franchement laids, parfois choquants, des actes de vandalisme purs et simples. Il s’attarda devant le magasin des Motta. En inspectant les murs, il aperçut des traces de couleur que l’on n’était pas parvenu à effacer complètement. La seule chose qu’il pouvait leur conseiller était d’essayer de trouver un enduit réfractaire à la peinture acrylique et d’en recouvrir leur façade.

Il se rendit ensuite à la bibliothèque la plus proche et rapporta chez lui tout ce qu’il put trouver sur le street art, appelé aussi art urbain.

Ce qu’il découvrit le laissa pantois et il se demanda comment un pan aussi fascinant de l’art contemporain avait pu lui échapper. Lui qui se piquait d’être un amateur éclairé était passé complètement à côté. Évidemment, tous les tags et les bombages que l’on voyait un peu partout ne pouvaient être comparés aux fresques, aux pochoirs et aux œuvres magistrales exécutées dans les grandes métropoles européennes ou américaines. Mais tout de même, certaines particulièrement réussies et de grande qualité auraient dû attirer son attention ! Il était persuadé que l’agglomération brestoise recelait des artistes de valeur et qu’il aurait dû s’y intéresser. Une telle négligence était inexcusable.

Sam en était arrivé à cette conclusion lorsque la porte de l’agence s’ouvrit sur Albert Paul.

— Tiens ! s’exclama-t-il en jouant les étonnés. Ce n’est pas souvent que je te vois ici ! Qu’est-ce qui t’amène, mon vieux ?

— C’est rapport à ce que je t’ai dit l’autre soir.

— Tu racontes tant de choses au Paon… Comment veux-tu que je sache de quoi il s’agit ?

— Fais pas l’innocent, je suis sûr que tu te rappelles ce que je t’ai confié à propos de Maïté et du harcèlement qu’elle endure.

— Oui, bien sûr ! Tu t’es donc décidé à venir m’en parler ?

— Bien obligé… parce que ça empire.

L’air soucieux de son ami persuada Sam que la chose était sérieuse.

Il saisit une feuille de papier et s’apprêta à noter ce qu’il allait entendre.

— Vas-y, explique !

— Depuis plusieurs semaines, Maïté trouve des tags partout où elle passe.

— Elle n’est pas la seule. Les bombeurs s’en donnent à cœur joie ces derniers temps. Une vraie épidémie.

— Oui, j’ai remarqué. Seulement Maïté est dans la ligne de mire d’un de ces barbouilleurs. Tu la connais, elle n’est pas du genre à se monter la tête pour rien ni à se laisser impressionner facilement.

Sam acquiesça.

— Et ça se manifeste comment ?

Albert lui tendit une pochette en plastique transparent.

— Je t’ai apporté celui-ci, j’ai réussi à le décoller sans le déchirer.

Il s’agissait d’un sticker représentant un visage joufflu aux lèvres rouges et pulpeuses, surmonté d’une choucroute oxygénée. Le mot « Maïté » était écrit au bas de la caricature.

— Elle a commencé par en trouver sur sa porte, sa boîte aux lettres et sa poubelle. Au début, elle les enlevait mais ça ne servait à rien. Le lendemain, il y en avait d’autres. Ensuite, elle en a découvert le long de sa rue et au café du Paon, sur les baies vitrées. Les clients ont trouvé ça marrant. Mais pas elle.

— Je comprends, pourtant ce n’est pas bien méchant. Maïté est une figure dans le quartier ; qu’on s’amuse à la caricaturer n’a rien d’étonnant.

— C’est aussi ce que je me disais, en espérant que le plaisantin finirait par se fatiguer.

— C’est en général ce qui arrive.

Puis, se référant aux ouvrages qu’il venait de lire, Sam ajouta :

— Les autocollants sont le moyen le plus facile de bomber une rue. On peut les fabriquer en grande quantité chez soi, à l’aide d’un ordi et d’une imprimante. Ensuite, il suffit de les coller en vitesse où bon nous semble, sans risque de se faire prendre. C’est une technique à la portée de n’importe qui.

— Je ne serais pas venu t’en parler si les choses en étaient restées là. Seulement, depuis quelques jours, l’affaire s’est corsée. Tiens, regarde ! dit Albert en sortant deux autres stickers d’une enveloppe.

Sam les examina attentivement. C’était toujours le visage de Maïté mais elle ne souriait plus, des larmes coulaient sur ses joues et un pistolet était pointé sur elle. Sur le deuxième, elle avait un trou noir au milieu du front, d’où dégoulinaient des gouttes de sang.

— Merde ! s’exclama Sam stupéfait. Ça signifie quoi ?

— À toi de me le dire ! C’est pour ça que je suis ici.

— Comment réagit Maïté ?

— Mets-toi à sa place… Son service au Paon se termine tard dans la nuit. Les rues sont vides quand elle rentre chez elle. Elle commence à avoir la trouille. Ce n’est peut-être qu’une mauvaise blague. Mais va savoir, avec tous les déjantés qui traînent dans le quartier…

— Elle a déposé plainte ?

— Non.

— Il faut qu’elle se rende au poste de police munie des autocollants.

— Non. Elle veut que ce soit toi qui t’en occupes.

Pour Sam, c’était le genre d’enquête que, d’ordinaire, il refusait systématiquement. Rien d’important n’était en jeu. Rien n’aiguisait son intérêt. Une histoire stupide qui finirait en queue de poisson. Il aurait voulu pouvoir renvoyer Albert en lui prodiguant quelques paroles rassurantes et la promesse d’ouvrir l’œil.

Mais Albert n’était pas un client comme les autres. En outre, son affaire faisait étrangement écho à celle des Motta.

— Je vais me charger de ça, dit-il, mais je ne te garantis rien. La police serait plus en mesure que moi de choper ce tagueur. Il faut que Maïté porte plainte. C’est le meilleur conseil que je puisse lui donner.

— Je le lui transmettrai mais ça m’étonnerait qu’elle le suive.

V

Paimpol

Fin juin, Sylvaine Bolloch passa son bac de français avec succès. Pour fêter ça, elle projeta une nouvelle opération de bombage nocturne.

La truie dont elle avait gratifié l’immeuble de sa prof avait fait grand bruit en ville. Comble de bonheur, les journaux en avaient publié la photo, tout en s’indignant du tort et du discrédit causés à une enseignante dont la réputation était sans tache.

Sylvaine s’était esclaffée : « La tache, elle l’a eue sur son mur ! Grand bien lui fasse, à cette connasse ! »

Une enquête avait été diligentée. Les gendarmes s’étaient rendus chez le proviseur de lycée sans que rien filtre de leur entretien. Seul le professeur d’arts graphiques, jeune et inexpérimenté, s’était laissé aller à quelques confidences auprès de ses élèves. Oui, en effet, un inspecteur l’avait interrogé. Qui parmi eux étaient les plus doués ? Quelques-uns avaient-ils un talent particulier pour la caricature ?

Sylvaine avait tremblé. Mais, apparemment, le prof s’était montré circonspect et n’avait cité aucun nom. De leur côté, les enquêteurs n’avaient pas demandé à consulter les relevés de notes. Ensuite, les épreuves du bac général avaient occupé les esprits et bientôt tout le monde n’avait plus pensé qu’aux grandes vacances.

Tout le monde mais pas elle.

Seule dans le secret de sa chambre, elle passa beaucoup de temps à élaborer son prochain coup.

Cette fois, elle travaillerait au pochoir, une technique très facile à mettre en œuvre. Il suffisait de découper l’image à représenter dans un support rigide puis de placer celui-ci sur une surface plane, et de bomber. C’était un moyen simple et rapide de reproduire un dessin ou un logo autant de fois qu’on le voulait.

Elle réfléchit longuement au motif qu’elle allait réaliser. Elle pensa d’abord à une main ouverte mais l’écarta car le sujet était rebattu. Une fleur ? Non… peace and love n’était pas son genre. Un animal ? Pourquoi pas, mais lequel ? Chat, poisson, girafe, éléphant… Leur forme était aisée à exécuter mais pas suffisamment dérangeante.

Sur Internet, elle était tombée sur une star du street art qui avait choisi le rat comme animal fétiche. Ça, c’était génial ! Elle voulait quelque chose dans le même ordre d’idée. Un crabe, une araignée… pas mal mais trop compliqués à dessiner. Puis elle songea à un renard. Rusé, culotté, prédateur… L’idée lui plut. Elle se mit à tracer quelques esquisses ; seulement toutes évoquaient un chien. Elle se rappela alors une illustration des Fables de La Fontaine, où un renard se tenait debout sur ses pattes arrière. Elle ébaucha la silhouette d’un homme en marche et la dota d’une tête de renard. Museau pointu, oreilles dressées en triangles, à quoi elle ajouta une queue touffue en forme de S. Le tour était joué ! Impossible de s’y tromper, un homme-renard venait de naître.

Il fallait maintenant le décalquer sur un support adéquat. Elle farfouilla dans ses tiroirs et mit la main sur quelques vieilles radios datant d’une fracture de la cheville qu’elle s’était faite deux ans auparavant. Excellent. Elle y découpa son renard à l’aide d’un cutter puis fixa le pochoir sur une feuille de papier kraft et vaporisa. Le résultat était irréprochable.

Dès sa prochaine sortie, elle lâcherait une meute d’hommes-renards sur la ville !

Quelques jours à peine après la fin de l’année scolaire, elle décida que le moment était venu. Ah ! Ils allaient voir, tous autant qu’ils étaient ! Se poser des questions, clabauder, crier au scandale et à la provocation ! Les bonnes âmes auraient de quoi braire et les cantonniers de quoi user leurs brosses à récurer !

La nuit suivante, un peu avant trois heures, Sylvaine se trouvait à pied d’œuvre sur la place des Halles. En préambule, elle s’était payé le luxe de taguer la porte de l’église paroissiale, un renard sur chaque battant. Maintenant, il fallait travailler rapidement, la main gauche tenant le pochoir sur les murs, la droite actionnant l’aérosol. Quelques secondes pour chaque bombage. Vitrines, poubelles, panneaux de la circulation, façades, entrées d’immeubles… Les sprays se vidaient à toute vitesse mais elle en avait plein son sac et de couleurs différentes. Çà et là, elle apposait sa signature NB pour être sûre d’être identifiée.

Elle entamait sa dernière bombe et taguait un renard blanc sur une porte noire, lorsqu’elle perçut un bruit feutré. Elle tourna la tête et découvrit deux pieds chaussés de vieilles baskets tachées de peinture. Elle leva les yeux, un individu était debout à côté d’elle. Jean déchiré, sweat avachi, visage invisible sous une capuche. Elle ne dit rien, lui non plus. Le silence de la nuit s’épaissit puis une voix chuchota :

— C’est toi, Nota bene ?

— Mmm…

Elle se releva et passa la bretelle de son sac à son épaule. Elle n’avait pas peur mais ne tenait pas non plus à être prise à partie. Elle fit mine de s’en aller.

— Attends !

— Non. Trop de lumière, c’est dangereux de rester ici.

— T’as raison ! Vas-y, je t’accompagne.

Elle longea la frange d’ombre des immeubles puis enfila une ruelle plongée dans le noir. Son vélo n’était pas loin. Son suiveur allongea le pas et arriva à sa hauteur.

— Qu’est-ce que tu me veux ? murmura-t-elle.

— T’es nouveau dans le secteur ?

— Mmm…

— Mes copains aimeraient te connaître.

— Pas moi.

— Tu marches sur nos plates-bandes.

— Ah bon ! Je ne savais pas que la ville était une chasse gardée.

— Non, c’est pas ça. Mais on aime bien savoir à qui on a affaire.

— En quoi ça vous regarde ? Je tague, tu tagues, on tague… Chacun fait son business comme il l’entend. On n’est pas syndiqués, que je sache. La liberté de la rue, t’en as entendu parler ?

L’autre se racla la gorge, mal à l’aise.

— T’énerve pas. Nous, ce qu’on veut, c’est juste savoir qui tu es.

— Je n’en vois pas la raison. Maintenant, j’ai sommeil et je veux rentrer chez moi. Mais sans t’avoir à mes trousses, vu ?

Il hocha la tête en signe d’acquiescement.

— Pas de souci ! Tu serais d’accord pour qu’on se revoie dans un autre endroit ?

— Ouais, pourquoi pas…

— Comment je peux te joindre ?

— J’en sais rien.

— File-moi ton numéro de portable !

Sylvaine hésita une seconde puis le lui donna. Que risquait-elle ? Il le nota au feutre sur son avant-bras et lui tendit un papier où était inscrit son propre numéro. Puis il tourna les talons et se fondit dans la nuit.

*

— Notre tagueur semble avoir opté pour la production en série, déclara l’adjudant-chef Léo Chopard, les yeux fixés sur les photos d’hommes-renards étalées devant lui. L’analyse a révélé que la peinture est de la même provenance que celle des logos NB et de la truie bombée sur l’immeuble de mademoiselle Massenet. Malheureusement, c’est une marque courante que l’on trouve partout.

— Malgré ça, vous pensez que ces trois bombages ont un seul et même auteur ? demanda son adjoint, penché lui aussi sur les clichés.

— Possible mais pas garanti. Pour ça, il faudrait prendre le contrevenant la main dans le sac.

— La nuit dernière, deux collègues qui effectuaient leur ronde sont tombés sur un rôdeur. Comme il n’avait ni matériel de peinture ni traces de couleur sur les mains, ils n’ont pas cherché plus loin. Rien n’interdit de se promener la nuit… Mais on ne m’enlèvera pas de l’idée que le coupable est un lycéen.

— Qu’est-ce qui te fait croire ça ?