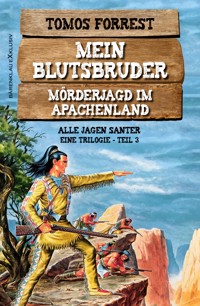

Mein Blutsbruder – Mörderjagd im Apachenland, Trilogie Teil 3: Alle jagen Santer E-Book

Tomos Forrest

3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Winnetou und Old Shatterhand sind in den Wirren des großen Krieges weiterhin auf der Jagd nach Santer, der mittlerweile nicht nur den Mord an Intschu-tschuna und Nscho-tschi zu verantworten hat. Immer wieder entkommt ihnen der Mann, der sich inzwischen ein mächtiges Imperium aufgebaut hat und als reicher Goldbaron auftritt. Außerdem lässt er sich von einer üblen, skrupellos agierenden Verbrecherbande beschützen, die vor weiteren Morden nicht zurückschreckt.

Bei seiner Verfolgung trifft Old Shatterhand auf Menschen, die sich von Santer blenden lassen, ihm vertrauen und sogar Geschäfte mit ihm machen – es aber bereits nach sehr kurzer Zeit bitter bereuen müssen.

Und es kommt der Tag, an dem Winnetou und Old Shatterhand erneut auf Santer treffen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Tomos Forrest

Mein Blutsbruder

Mörderjagd

im Apachenland

Eine Trilogie Teil 3

»Alle jagen Santer«

Impressum

Neuauflage

Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv

Cover: © by Kathrin Peschel nach einem Motiv von Klaus Dill, 2023

Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang

Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Alle Rechte vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Das Buch

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

Epilog

Aus der Feder von Tomos Forrest sind weiterhin erhältlich oder befinden sich in Vorbereitung:

Das Buch

Winnetou, Häuptling der Apachen, verfolgt in den Wirren des Amerikanischen Bürgerkrieges noch immer Santers, den Mörder seines Vaters Intschu-tschuna und seiner Schwester Nscho-tschi. Aber es ist Old Shatterhand, der nach monatelanger erfolgloser Suche durch einen Zufall auf Santers Spur stößt.

Durch die Erfindung eines Deutschen kann er auf ungewöhnliche Weise seine Reise durch die vom Bürgerkrieg aufgewühlten Staaten machen, um ihn zu verfolgen. Doch sein Weg wird von Überfällen und Blutvergießen geprägt und hinter jeder Ecke scheint ein Feind zu lauern, der ihm nach dem Leben trachtet …

***

1. Kapitel

Wieder einmal war ich auf dem Mississippi unterwegs, dem Vater der Gewässer, wie ihn die Indianer, oder dem Old Man River, wie ihn die Menschen an seinen Ufern nannten. Breit und mächtig floss er unterhalb von Memphis, trieb das braune Wasser gegen den Rumpf des Schaufelraddampfers Belle Star, der sich gegen seine Strömung stemmte und dabei aus den beiden hohen Schornsteinen kräftige, schwarze Dampfwolken blies. Seltsam war, dass man große Holzkisten am Bug wie am Heck des Dampfers aufgebaut hatte, dort, wo sonst in Friedenszeiten die mächtig aufgetürmten Baumwollballen lagerten. Aber der Krieg hatte inzwischen auch den Mississippi erreicht, wie ich selbst kürzlich feststellen musste, und der Baumwollhandel mit dem Norden war zum Erliegen gekommen. Jetzt nahmen die Kapitäne alles mit, was einen Gewinn versprach.

Wieder einmal war ich vergeblich einer Spur gefolgt, die mich zu Santer führen sollte. Doch der angebliche Goldbaron hatte inzwischen ein mächtiges Imperium aufgebaut und ließ sich von üblen Burschen, wie den Burkers-Brothern, beschützen. Auch Kontakte zu den Konföderierten gab es mehrfach, und ein gewisser Sergeant Freeman schlüpfte mal in die graue, mal in die blaue Uniform.

Überall kaufte Santer Minen auf oder eignete sie sich mit Gewalttaten an. Immerhin erreichte ich über meine alte Detektivagentur von Josh Tailor, dass ich einen Haftbefehl für ihn mitnehmen konnte. Die von mir vorgelegten Beweise in den Fällen der toten Digger, insbesondere die Aufzeichnungen von Nathaniel Campbell, dem ehemaligen Partner Santers in Kalifornien, bildeten die Grundlage für einen Steckbrief und den Haftbefehl. Tot oder lebendig war Santer den Behörden immerhin tausend Dollar wert, während man für die Ergreifung der drei Burkers-Brother zusammen nur achthundert Dollar ausgesetzt hatte. Doch das war für mich keine Verlockung, sondern nur etwas mehr Sicherheit bei meinem weiteren Vorgehen. Ich hatte nur im äußersten Notfall die Absicht, Santer den Behörden zu übergeben. Jetzt war ich unterwegs, weil ich über den Telegrafen die Nachricht erhielt, dass man Santer nach einer Sichtung in Little Rock, Arkansas, nun in St. Louis gesehen haben wollte. Der Bericht des Agenten klang zuverlässig. Jetzt musste ich also sehen, wie ich von Memphis, der nächsten großen Stadt, eine Verbindung nach St. Louis fand. Im schlechtesten Falle müsste ich einen vier- bis fünftägigen Ritt in Kauf nehmen, sollte ich unterwegs nichts anderes hören.

Eben ertönte ein Glockensignal, eines der beiden Räder wurde blockiert, und in einem eleganten Bogen legte der Dampfer am Ufer an. Ein Steg wurde zum Land geschoben, und schon kamen die ersten Passagiere, die der Dampfer hier aufnehmen würde, rasch an Bord.

Ich lehnte an der Reling und sah dem geschäftigen Treiben zu. Es war einer der Plantagenbesitzer, der wohl mit seiner gesamten Familie an Bord kam. Der Mann mochte die Sechzig erreicht haben, war von untersetzter Figur und kahlköpfig, in einen hellen, leichten Anzug gekleidet. Eben hatte er seinen breitrandigen, weißen Hut abgenommen, wischte sich mit einem Tuch den Schweiß vom kahlen Schädel und sah sich nach dem Kapitän um. Der jedoch kümmerte sich nicht um die Passagiere, stand oben im Steuerhaus und betrachtete das bunte Gewusel unter ihm mit einem leicht verächtlichen Grinsen.

Nachdem die zwei Frauen in seinem Gefolge an Bord waren, hasteten zwei dunkelhäutige Männer mit nacktem Oberkörper heran, die auf ihren Schultern das Gepäck der drei Reisenden trugen. Sie hatten sich eine kräftige Stange genommen und die einzelnen Taschen und einen großen Koffer daran befestigt. Zwar schlugen die Stücke beim schnellen Gehen gegeneinander und trafen auch auf unangenehme Weise immer wieder die Träger – aber die zahlreichen und sicher schweren Taschen wären anders kaum zu bewegen gewesen. Hastig stellten sie alles auf dem Deck ab, und während ihnen der Pflanzer ihren Lohn in die Hand drückte, gab seine Frau einem der Deckhands ein Zeichen, die Sachen in ihre Kabine zu schaffen. Doch schon begannen sich die Schaufelräder erneut zu drehen und peitschten das schmutzig-braune Wasser schäumend auf. Die Laufplanke wurde eingezogen, das einzige Halteseil war frei und kurz darauf drehte sich die Belle Star wieder in den Strom, um erneut den Kampf gegen die Wassermassen aufzunehmen.

Die Frau, die unter ihrem breiten Hut eine vornehme, aristokratische Blässe zeigte, musste sich gedulden, bis einer der Männer die Zeit fand, sich um sie zu kümmern.

Sie trug ein dunkelblaues Reisekostüm, an dessen Ärmeln die mit Spitzen verzierte Bluse einen auffälligen Kontrast bot. Die andere, wesentlich jüngere Frau hatte ein ähnlich geschnittenes Kostüm aus fliederfarbenem Stoff und in der gleichen Farbe einen Hut mit ebenfalls breiter Krempe.

Da es nicht sehr viele Reisende in den unsicheren Kriegszeiten gab, erhielten sie tatsächlich noch eine der Kabinen. Wie ich dann feststellen konnte, befand sie sich unmittelbar neben meiner eigenen.

Die drei Südstaatler schritten langsam die Treppe hinauf, wo von dem Gang die Türen zu den Kabinen abgingen. Ich stand so, dass sie an mir vorüber mussten, und zog grüßend meinen Hut. Dafür erntete ich von den beiden Damen ein kaum angedeutetes Nicken, der Mann ignorierte mich völlig.

Übel nehmen konnte ich ihnen dieses Verhalten kaum, denn ich unterschied mich von den ausgesprochen gut gekleideten Herrschaften deutlich. Ich trug seit mehreren Wochen meinen ledernen Jagdanzug, der entsprechend gelitten hatte und zahlreiche dunkle Flecken aufwies. Noch vor zwei Wochen hatte ich unterwegs einen feisten Bock geschossen und bis zum Lagerplatz auf den Schultern getragen, was meinem Anzug nicht sonderlich gut bekommen war. Aber ich konnte immerhin saubere Hände und Nägel vorweisen, worauf allerdings an der gemeinsamen Tafel, an der die Passagiere zusammen mit dem Kapitän die Speisen einnahmen, kein Mensch Wert legte.

Ich erhaschte nur einen schnellen Blick auf die jüngere Frau, die an ihrem Hut einen hellen Schleier befestigt hatte, der beim Betreten des Decks gelegentlich von einem leichten Windhauch angehoben wurde. Sie musste die Tochter des Paares sein, vielleicht Anfang Zwanzig – und eine ausgesprochene Schönheit, wie man sie oft auf den Plantagen des Südens antrifft. Helle Gesichtshaut mit einer fein geformten Nase und einer Stirn, über die eine dunkle Haarlocke fiel. Ein schneller Blick aus dunklen Augen schien mich rasch zu taxieren, dann verzog sich der Mund verächtlich, und der Kopf flog auf die andere Seite, um mir deutlich zu zeigen, was sie von meiner Erscheinung hielt. Das störte mich nicht im Geringsten, und mein Blick kehrte zurück zum Ufer, wo eben ein Reiter auftauchte, der wohl den Dampfer um wenige Augenblicke verfehlt hatte. Ich sah, wie er die Arme in die Luft warf, dann suchte er wohl eine Möglichkeit, das Schiff noch zu erreichen, aber hier lagen keine Boote am Ufer. Der Reiter folgte dem Dampfer noch eine Weile und versuchte, durch lautes Rufen und Winken auf sich aufmerksam zu machen. Aber dem Kapitän kam es nicht in den Sinn, für einen einzigen Passagier noch einmal anzulegen. Wohl bemerkte ich, wie sein Steuermann auf den Reiter deutete, aber der Dampfer hatte bereits wieder Fahrt aufgenommen und stampfte gegen die Strömung weiter flussaufwärts.

Der Mann war selbst auf die Entfernung eine bemerkenswerte Erscheinung. Er mochte wohl gut und gern sechs bis sieben Fuß messen, war dabei außerordentlich dünn und – in einen Anzug aus Tweed gekleidet. Unwillkürlich dachte ich an Sir Daniel Lindsay oder gar Sir John Raffley, die beiden Engländer, die ich während meiner Reisen öfter traf. Aber das war ja hier ganz undenkbar, und auch, wenn die skurrile Gestalt auf die Entfernung Ähnlichkeiten aufwies, so musste es sich hier um einen weiteren Vertreter Albions handeln.

Ich wusste, dass Lindsay wieder einmal im Orient unterwegs war und seinen Fowling Bull, den Geflügelten Stier, suchte, während Raffley mit Sicherheit in Asien reiste. Es dauerte noch eine ganze Zeit, bis wir den einsamen Reiter aus den Augen verloren, weil der Mississippi hier eine Landzunge umrundete und zusätzlich Bäume die Sicht behinderten.

An diesem Abend ergab es sich, dass ich an der langen Tafel der neu hinzugekommenen Familie gegenübersaß. Der Steward hatte die Sitzeinteilung nach der Reihenfolge der Kabinen vorgenommen, und ich bemerkte, dass den beiden Frauen meine Anwesenheit wenig gefiel.

Als ich Platz nahm, grüßte ich freundlich, empfing aber nur ein eisiges Schweigen von der anderen Seite. Nach und nach trafen die anderen Gäste ein, ein älteres Ehepaar aus dem Süden, die dort ein Geschäft hatten und sich jetzt im Norden zur Ruhe setzen wollten, wie er mir beim Rauchen auf dem Deck erzählt hatte. Dann gab es noch einen Mann, der von seinem Äußeren her sofort seinen Beruf verriet – er war einer der üblichen Spieler, die ihr Unwesen auf den Dampfern trieben. Er wirkte aalglatt, war dabei ausgesprochen höflich und zeigte beste Umgangsmanieren. Damit kam er natürlich besonders bei den Damen an, die, wie ich bei der gegenseitigen Vorstellung erfuhr, Stuart hießen, während sich der Spieler als ein Mr. Johnson aus Little Rock vorstellte. Ich verbiss mir ein Grinsen, denn ebenso gut hätte er sich auch Miller nennen können, denn seinen wirklichen Namen hatte er vermutlich selbst längst vergessen.

Meine Gedanken schweiften zurück zu den Ereignissen der letzten Wochen. Dass auch der alte Sheriff in Albuquerque Charly Stuart hieß, der von der Burkers-Bande umgebracht wurde, war nicht weiter verwunderlich, denn der Name ist im Westen ziemlich geläufig.

Nach dem älteren Ehepaar kamen noch ein paar einzelne Reisende, die nur kurz grüßten und dann ihre Plätze einnahmen. Ich schätzte sie als Baumwollhändler ein, deren Geschäfte unter dem Bürgerkrieg heftig litten.

Dann wurde die Suppe aufgetragen und ich griff gerade zu meinem Löffel, als mich ein eisiger Schrecken durchfuhr. Ein verspäteter Gast trat in den Saloon des Dampfers, verbeugte sich artig und setzte sich dann an die Tafel. Für einen kurzen Moment hatte ich geglaubt, eine jüngere Ausgabe Santers zu erblicken, aber das war natürlich undenkbar. Und doch hatte der Mann Gesichtszüge, die auf fatale Weise an den mehrfachen Mörder erinnerten. Die Augen, die scharfen Linien von den Nasenflügeln, die Form des Mundes – kurz, ich war nach ausführlicher Betrachtung überzeugt davon, einen nahen Verwandten Santers erblickt zu haben.

Der junge Mann selbst machte einen bescheidenen Eindruck, trug einen einwandfreien, grauen Anzug und nahm am Ende der Tafel Platz, wo er sich für die sofort gereichte Suppe freundlich bei dem Steward bedankte. Schweigend beugte er sich über den Teller, schaute nicht links und nicht rechts und schien auch nicht zu bemerken, dass meine Blicke immer wieder zu ihm herüber wanderten.

Nach dem Essen ging ich hinaus, stellte mich an die Reling und genoss die untergehende Sonne über dem vorbeigleitenden Land. Wir würden voraussichtlich am nächsten Tag die Stadt Memphis erreichen, und damit erreichten wir die derzeitige Grenze auf dem Mississippi, der bis dort von der Konföderierten Armee und ihren Schiffen kontrolliert wurde. Memphis war für den Süden ein wichtiger Ort für den Nachschub und ich hoffte auf eine Verbindung nach Little Rock. Die Belle Star würde von dort aus wieder zurück nach New Orleans fahren, ich musste mir also für meine weitere Reise einen anderen Dampfer suchen. Das würde auf dem von zahlreichen kleinen und größeren Gefechten beherrschten Mississippi nicht leicht werden, und ich vermutete, dass ich wohl bis an die Grenze der Staaten Arkansas und Tennessee weiter hinauf musste, bevor ich die Reise fortsetzen konnte – ähnlich wie erst vor wenigen Wochen.

Mein Blick fiel auf einen Baumstamm, der sich mit seinen Ästen an einer Landzunge verhakt hatte und weit in den Strom hinausragte. Soweit es ihm eben möglich war, hatte ein Mann sich dort hinausgewagt, und schwenkte eine brennende Fackel. Damit gab er ein deutliches Zeichen, dass er an Bord aufgenommen werden wollte. Tatsächlich verlangsamte der Dampfer seine Fahrt, dann erhielt der Maschinenraum ein Signal, die mächtigen Räder standen für einen Moment still, bevor sie sich langsam rückwärts drehten, und die Belle Star rauschte heran.

»Ein Kanu dabei?«, rief der Kapitän aus dem Steuerhaus mithilfe eines Sprachrohres hinüber.

»Leider nein! Schicken Sie ein Boot, Kapitän, ich zahle gut!«

Der Kapitän lachte und gab einem Deckhand die Anweisung, und gleich darauf wurde ein kleines, mitgeführtes Boot herangezogen, zwei Männer kletterten hinein und waren rasch bei dem Mann mit der Fackel, der behände zu ihnen hinüberkletterte und seine Fackel dabei in den Fluss warf.

Als er, ein kleines Bündel und eine langläufige Flinte auf dem Rücken, an Deck kletterte, erkannte ich zu meinem großen Erstaunen den Mann, der vergeblich versucht hatte, den Dampfer nach dem Ablegen zu erreichen.