1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Entertainment

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bergkristall

- Sprache: Deutsch

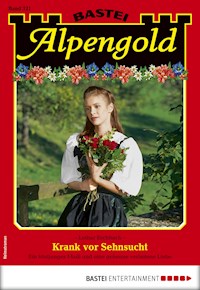

Xaver Reitenbacher, dem der größte Hof in dem kleinen Bergdörferl Niederthann gehört, ist der Verzweiflung nahe. Seine heiß geliebte Tochter, die fesche Leni, erwartet ein uneheliches Kind! Für den stolzen Bauern ist das eine Schande, aber noch viel schlimmer ist es, dass die Leni sich beharrlich weigert, den Vater ihres ungeborenen Kindes zu verraten ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 119

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhalt

Cover

Impressum

Denn ihr Ruf war in Gefahr

Vorschau

BASTEI ENTERTAINMENT

Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

© 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln

Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller

Verantwortlich für den Inhalt

Titelbild: Anne von Sarosdy/Bastei Verlag

eBook-Produktion: César Satz & Grafik GmbH, Köln

ISBN 978-3-7325-5227-6

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

www.bastei.de

Denn ihr Ruf war in Gefahr

Warum Leni den Vater ihres Kindes verschwieg

Von Lothar Eschbach

Xaver Reitenbacher, dem der größte Hof in dem kleinen Bergdörferl Niederthann gehört, ist der Verzweiflung nahe. Seine heiß geliebte Tochter, die fesche Leni, erwartet ein uneheliches Kind! Für den stolzen Bauern ist das eine Schande, aber noch viel schlimmer ist es, dass die Leni sich beharrlich weigert, den Vater ihres ungeborenen Kindes zu verraten …

Das Haus des Frauenarztes Dr. Pfeiffer lag gegenüber der Kirche – breit und behäbig wie die meisten Häuser in Reit im Winkl, die dem alten Ortskern zugerechnet werden mussten.

Leni Reitenbacher blieb einen Moment in der Haustür stehen, atmete tief durch und lächelte still in sich hinein. Dann ging sie hinüber in die Kirche, kniete vor dem Seitenaltar der Gottesmutter nieder und dankte ihr in einem stillen Gebet.

Wofür sie ihr dankte, sprach sie nicht aus. Wenigstens nicht laut. Sie wusste es, und die Mutter Maria wusste es auch. Weshalb sollte sie noch lange darüber reden?

Sie hatte es eilig, nach Hause auf den Hof zu kommen und interessierte sich nicht für die Auslagen in den Geschäften und die Angebote des Supermarktes, wie sie es sonst tat. Von der Kirche aus lief sie gleich zu ihrem kleinen Auto und fuhr nach Niederthann zurück.

Sie kam fünf Minuten zu spät zum Mittagessen, was ihr einen missbilligenden Blick ihres Vaters eintrug.

„Wo bleibst du denn so lange?“, flüsterte ihr die Mutter ins Ohr. „Du weißt doch, wie er ist, der Vater. Pünktlichkeit ist für ihn eine Lebensanschauung. Wo warst du denn eigentlich?“, setzte sie noch hinzu, als sie die Knödel aus dem Topf schöpfte.

„Was habt ihr denn wieder zu gackern und zu flüstern?“, fragte der Vater misstrauisch.

Leni aber schien die Frage ihrer Mutter überhört zu haben. Jedenfalls gab sie ihr keine Antwort.

Endlich konnte das Mittagessen fortgesetzt werden. Leni verzichtete auf die Suppe, sodass, der Reihenfolge nach, alles wieder seine Ordnung bekam: Wenn Xaver Reitenbacher bei den Knödeln zulangte, taten es ihm seine beiden Frauen nach. So liebte er es, alles musste bei ihm seinen Gleichklang haben. Nahm er sich eine dicke Scheibe Fleisch, wünschte er, dass es ihm seine Frau nachtat und nach einer kurzen Pause, um den nötigen Abstand zwischen den Eltern und der Tochter herzustellen, die Leni sich ebenfalls eine Scheibe auf den Teller legte.

Dann fühlte sich Xaver Reitenbacher wohl, der auf dem Hof eine fast militärische Ordnung praktizierte, und der der einzige Großbauer in Niederthann war, wo das Gesinde nicht mit am Tisch saß, sondern für die Mahlzeiten eine eigene Gesindestube zugeteilt bekommen hatte.

Xaver war kein Leuteschinder, keiner, der die beiden Knechte und die Magd bis auf’s Blut auspresste. Aber er liebte es, sich von seinen Angestellten abzusondern. Wenigstens beim Essen, wenn es schon bei der Arbeit nicht möglich war.

Denn Xaver Reitenbacher hatte einen vornehmen Tick, weil seine Großmutter mütterlicherseits eine Adelige gewesen war. Eine Helene von Sebental. Und der Adel verpflichtete Xaver noch heute, sich von den übrigen Bauern des Dorfes abzuheben und etwas Besonderes zu sein.

Zu diesem Besonderen gehörte auch die getrennte Gesindestube, eine Einrichtung, die den Leuten gar nicht so unrecht war. Dort waren sie unter sich und brauchten auf ihren Bauern keine Rücksicht zu nehmen, der sie mit seinem übertrieben feinen Getue manchmal fast zur Verzweiflung brachte.

Während des Essens herrschte bei den Reitenbachers absolute Stille. Sie aßen in der Küche, sehr zum Missfallen vom Xaver, dem es lieber gewesen wäre, in der Stube die Mahlzeiten einzunehmen.

Aber da hatte seine Frau Josefa gestreikt, die von ihrem Mann, wenn er gut aufgelegt war, nur Pepi gerufen wurde.

„Ich renn doch net dauernd hin und her“, hatte sie gesagt. „Auf einem Bauernhof wird in der Küche gegessen. Und wenn dir das net passt, dann musst du dir halt noch eine Küchenmagd einstellen.“

Das wollte wieder Xaver nicht, weil die Leute sowieso schon viel zu teuer und kaum noch zu bezahlen waren, wie er immer wieder betonte.

Also aß man in der Küche, wie überall auf den Höfen. Aber nicht auf dem blank gescheuerten Eichentisch mit der weißen Lindenholzplatte, sondern auf den neumodischen Sets, auf die der Hausherr bestand.

Als er das Besteck beiseitelegte, erwartete er auch, dass Frau und Tochter das Essen beendeten. Nicht, dass sie gleich Messer und Gabel fallen lassen sollten. Was auf dem Teller lag, durfte noch aufgegessen werden. Aber er mochte es nicht, dass sich jemand noch einen Knödel oder gar eine Scheibe Fleisch nahm.

Die Mahlzeit hatte beendet zu sein, wenn er, der Bauer, die Zeit dafür gekommen hielt. Er trank dann noch das Bierglas leer und erwartete anschließend, über alles unterrichtet zu werden, was er noch nicht wusste, oder noch nicht wissen konnte.

So auch heute!

Auffordernd blickte er seine Tochter an. Als Leni aber nicht reagierte, erlaubte er sich zu fragen: „Wo bist du denn heute gewesen?“

„In Reit im Winkl.“

„Und …?“, setzte er hinzu und zog die rechte Augenbraue in die Höhe. „Was hattest du so Wichtiges zu erledigen, dass du deinem Vater net mal Bescheid sagen konntest?“

„Ich war beim Arzt.“

„Ach, bist du krank? Oder was ist sonst mit dir los?“

„Ich bin net krank, ich bin im Gegenteil pumperlgesund. Es ist nur so, dass ich ein Kind bekommen werde.“

Wäre draußen auf dem Hof eine Bombe eingeschlagen, die Wirkung hätte nicht schlimmer sein können.

Xaver klappte der Unterkiefer herunter, und Josefa riss die Augen auf, presste die Hand auf den Mund und blickte ihrem Mann angstvoll in die Augen. Sie schien einen fürchterlichen Ausbruch zu fürchten, einen Krach, der meilenweit zu hören war.

Aber von all dem geschah nichts. Xaver war nur blass geworden. Blass, sprachlos und ein bisserl zittrig.

„Ist das wirklich wahr?“, presste er endlich zwischen den zusammengekniffenen Lippen hervor. „Du bekommst wirklich ein Kind?“

„Ja“, erwiderte seine Tochter einfach. „Was ist daran so ungewöhnlich und seltsam?“

„Lenerl, Kind“, fing die Mutter zu seufzen an. „Du musst dich täuschen. Das ist doch net möglich, wo du gar keinen Bräutigam hast.“

„Der Doktor Pfeiffer ist sich völlig sicher. Ich bin im dritten Monat. Darüber, hat er gesagt, gibt es überhaupt keine Diskussion.“

„Und wer ist der Vater?“, ließ sich Xaver vernehmen, und das Grollen in seiner Brust war nicht zu überhören. „Ist er wenigstens standesgemäß? Ist er ein Bauernsohn oder ein Gutsbesitzer?“

Leni sah ihrem Vater fest in die Augen. Das war ein Thema, das schon oft zwischen Xaver und seiner Tochter erörtert worden war: das Standesbewusstsein, der Bauernstolz, verstärkt durch die adelige Großmutter.

„Wenn ich jemanden liebe, dann ist er für mich immer standesgemäß. Das solltest du wissen, Vater. Soweit solltest du mich kennen!“

„Ich will keine Belehrungen von dir, ich will wissen, wer der Kerl ist, der dich ins Unglück gestürzt hat?“

„Ins Unglück?“ Das Lachen seiner Tochter klang nicht gekünstelt oder aufgesetzt. Es hörte sich glücklich an. „Mich kann keiner mit einem Kind ins Unglück stürzen, Vater. Ich habe das Kind gewollt. Ganz allein für mich! Ohne Vater …!“

Josefa fiel von einem Entsetzen ins andere. „Ogottogott, was ist das bloß?“, jammerte sie. „Ich weiß net, von wem das Kind das hat! Von mir bestimmt net, denn in unserer Familie hat es gar nie uneheliche Kinder gegeben.“

„Bei uns auch net, das ist wohl selbstverständlich bei der adeligen Herkunft“, ließ sich Xaver vernehmen. Aber dieses Abschweifen in die Vergangenheit hinderte ihn nicht daran, beharrlich und fast inquisitorisch weiterzufragen: „Also, du willst uns net sagen, wer … wer … der Vater des Kindes ist? Du willst deine eigenen Eltern, die immer nur das Beste für dich im Auge hatten, bewusst darüber im Unklaren lassen?“

„Das will ich net, Vater, das muss ich leider. Denn ihr hättet wenig Verständnis für die Wahl, die ich getroffen habe.“

„Aha – da haben wir es ja schon. Du hast dich also mit einem Kerl eingelassen, der net zu uns passt.“

„Das weiß ich net, ob er zu euch passt. Ich weiß nur, dass er mir gefällt. Und das ist schließlich die Hauptsache.“

„So, das meinst du. Und was wird aus dem Hof? Wer wird mal mein Nachfolger werden? Sollen wir vielleicht warten, bis dein Sohn groß geworden ist?“

„Um Gottes willen, nein“, entgegnete die Leni und lachte. „Denn der Sohn könnte ja auch eine Tochter sein, und dann finge das Schlamassel auf unserem Hof wieder von Neuem an: Noch eine Tochter, wo ihr doch schon bei mir einen Sohn erwartet habt.“

„Gell, Leni, das ist ungerecht“, verbat sich ihre Mutter die Unterstellung. „Wir haben dir unsere ganze Liebe geschenkt, der Vater und ich. Du hast nie was entbehren müssen. Sogar nach Traunstein zu den Schwestern haben wir dich geschickt. Ist das jetzt der Dank für alles, was wir für dich getan haben? Du hast ein Auto bekommen, wie du den Führerschein gemacht hast. Wir haben dir die beste und teuerste Skiausrüstung gekauft, die überhaupt zu kriegen war. Und du …“

„… kriegst als Dank dafür ein Kind“, beendete Leni den Satz ihrer Mutter.

Josefa begann zu weinen, und weil das der Vater auf den Tod nicht ausstehen konnte, weil er sich hilflos fühlte, stand er auf und verließ die Küche.

Die Leni legte den Arm um ihre Mutter. „Ist das denn wirklich so schlimm mit dem Kind?“, fragte sie leise.

„Eine … Schande ist das“, schluchzte die Josefa. „Ich hör die Leute schon reden und die Mäuler wetzen. Das gönnen sie uns doch alle, dass ein uneheliches Kind ins Haus kommt. Und net einmal einen Vater hast du für das Kleine.“

„Haben tät ich schon einen, bloß sagen tu ich ihn euch net. Da müsste schon ein großes Wunder geschehen, dass ich euch den Vater meines Kindes vorstelle.“

„Oh Leni, Lenerl, du bringst mich und deinen Vater noch vorzeitig ins Grab. Was du uns bloß alles antust“, jammerte die Mutter lauthals weiter. „Dabei hast du von uns nur gute Beispiele erfahren. Wir sind immer eine Familie gewesen, die intakt ist, wie man so sagt.“

Leni lächelte ein bisserl mitleidig und ein bisserl verloren zugleich.

„Ja, Mutter, aber vielleicht hat das alles schon lange net mehr gestimmt. Vielleicht habt ihr euch bloß was vorgemacht und mich so gesehen, wie ihr mich sehen wolltet. Aber in Wirklichkeit ist alles ganz anders. Und ich bin auch anders! Es kommt in solchen Situationen halt darauf an, dass innerhalb der Familie wirklich ein echter Zusammenhalt da ist. Und das, Mutter – wird sich jetzt zeigen.“

***

Ein Mann ritt über die Wiesen. Er saß auf einem tiefschwarzen Hengst, einem Prachtexemplar von edelster Abstammung. Das Pferd passte zu dem Mann, der wie ein Turnierreiter im Sattel saß, der braun gebrannt war und ein scharf geschnittenes Gesicht hatte, aus dem zwei lebhafte Augen heraussahen.

Er hieß Ewald Goergen, eigentlich Dr. Ewald Goergen, war ein diplomierter Landwirt und hatte das Gut Heimholz vor einem Jahr gepachtet, das von dem Sohn des jetzigen Besitzers restlos heruntergewirtschaftet worden war und kurz vor der Versteigerung gestanden hatte.

Da war Dr. Goergen aufgetaucht, hatte dem Besitzer ein großzügiges Pachtangebot gemacht und auch tatsächlich den Zuschlag bekommen.

Seitdem rätselten die Bauern der Umgebung, was dieser Dr. Goergen für einer war. Ein Bayer, das hatte man schnell herausgefunden, war er jedenfalls nicht. Er sprach hochdeutsch, wenn er überhaupt mit jemandem redete, lebte sehr zurückgezogen in dem ehemaligen Herrenhaus des Gutes und beschäftigte für seine persönlichen Bedürfnisse einen Diener oder so etwas ähnliches, den er mitgebracht hatte und der so hochdeutsch sprach wie sein Herr.

Die Einheimischen hielten den Doktor, wie sie ihn nannten, für arrogant und hochnäsig. Er ging nie zum Wirt, besuchte keine Bauernversammlung und führte Methoden in der Landwirtschaft ein, die im Rupertiwinkel, wie das Gebiet um Reit im Winkl hieß, bis dahin unbekannt waren.

„Der wird noch schauen …“, hatten die einheimischen Bauern gesagt. „Der wird noch sein Lehrgeld zahlen.“

Anfangs hatte man nämlich die Arbeiten auf dem Gut sehr genau beobachtet. Irgendeiner der Bauern war immer in der Nähe, um den Betrieb auf dem Hof im Auge zu behalten.

Es wurde genau registriert, wann der Doktor aufstand. Man wunderte sich sehr, dass um fünf Uhr bereits angefangen wurde zu arbeiten und der Goergen immer dabei war.

Xaver Reitenbacher ging das alles blitzschnell durch den Kopf, als er den Doktor den Wiesenweg zur Hollermühle entlangreiten sah. Ob seine Leni vielleicht mit dem Goergen ein Verhältnis angefangen hatte, überlegte er. Passen würde es zur Leni, die immer schon eine Vorliebe für das Ungewöhnliche und Ausgefallene bewiesen hatte.

Die Idee hatte einiges für sich. Und als der Reiter plötzlich sein Pferd wendete und direkt auf den Reitenbacher zuhielt, bekamen seine Überlegungen neue Nahrung.

Xaver hatte mit dem Doktor noch kein einziges Wort gewechselt. Und jetzt sah es auf einmal so aus, als ob der Goergen mit dem Reitenbacher reden wollte. Xaver ging um den Traktor herum und tat so, als ob er am Mähgerät etwas richten müsste. Ein Schatten tauchte hinter ihm auf. Er hörte das erregte Schnauben des Pferdes und drehte sich um.

Er blickte mitten hinein in zwei stahlblaue Augen, die ihn so ungeniert musterten, als stünde Xaver Reitenbacher auf einem Sklavenmarkt zum Verkauf.

Direkt unheimlich kann es einem werden, dachte er noch. Aber da sprang der Reiter bereits aus dem Sattel, warf dem Hengst mit geübtem Schwung die Zügel über den Kopf und gab ihm einen Klaps auf das Hinterteil.

„Grüß Gott“, sagte er. „Mein Name ist Goergen. Ich wollte mich mal bei Ihnen bekannt machen, wo wir doch beinahe Nachbarn sind.“

„Grüß Gott“, erwiderte der Reitenbacher-Bauer langsam. „Sie kennen mich?“

„Selbstverständlich. Sie sind doch der Herr Reitenbacher, dem der große Hof am Anfang des Dorfes gehört.“

„Ja, der bin ich …“

Der Doktor kam auf ihn zu, zog den rechten Handschuh aus, und streckte ihm eine schmale, aber sehr kräftige Hand entgegen.

„Auf gute Nachbarschaft, Herr Reitenbacher“, sagte er dabei. Sein Mund lächelte, aber die Augen blieben unberührt und nagelten Xaver fest, der sich vergebens wehrte, aus dem Zwang dieser Augen herauszukommen.

Fast hätte er aufgeschrien, als ihm der Doktor die Hand drückte. Xaver glaubte Stahl in der Hand zu haben.