6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

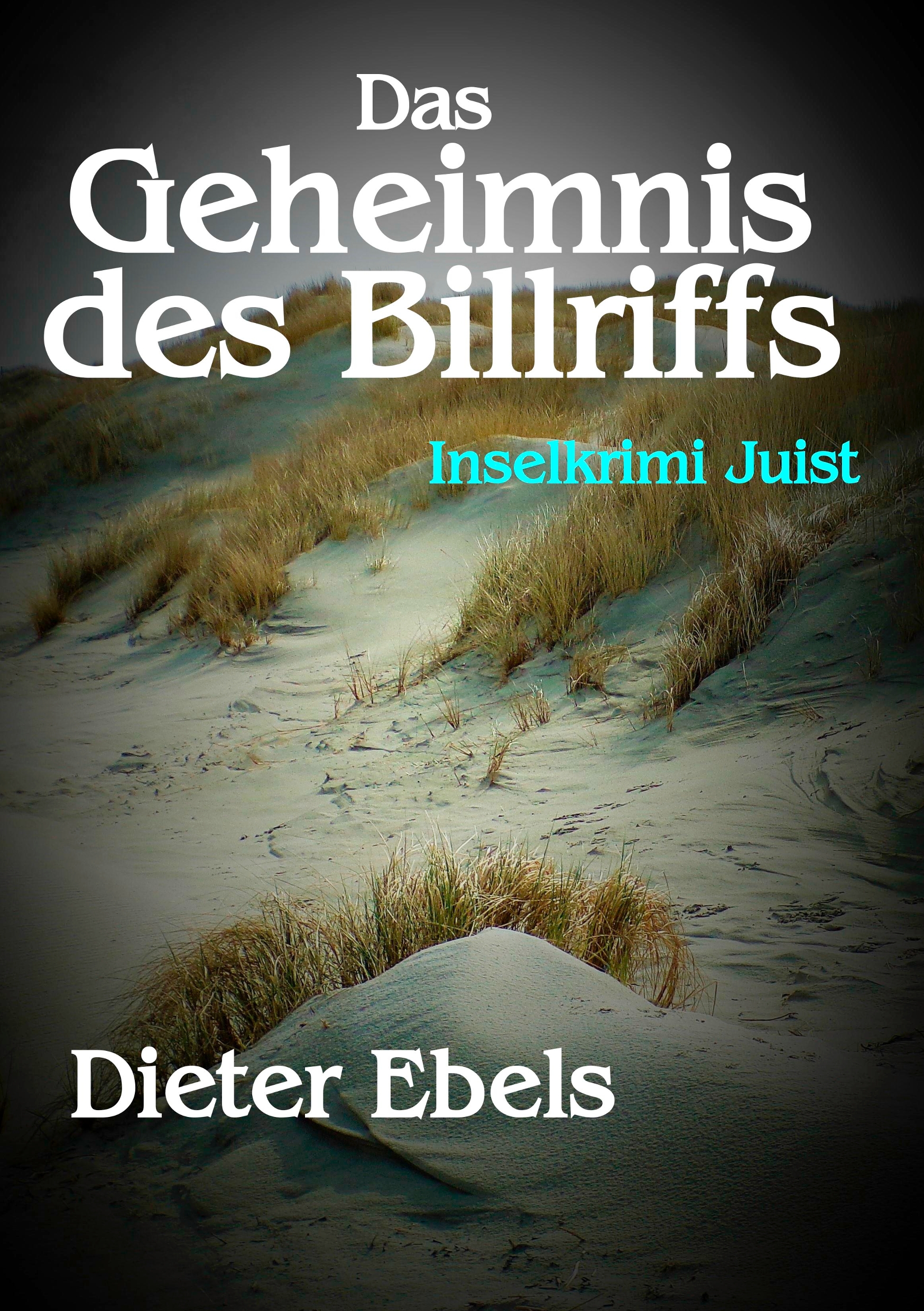

Eine schreckliche Entdeckung: Ein im Sand vergrabenes Mordopfer. Alexander Lorenz, der den Toten entdeckte und Hauke Hein, ein Freund des Ermordeten, stoßen auf Unterlagen, in die es um die Suche nach einem unermesslichen Schatz geht. Nun sind die Mörder auch ihnen auf den Versen. Eine spannende und aufregende Jagd beginnt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Die wilden Fluten der tosenden See wirbelten den stolzen Dreimaster wie ein Stück Treibholz durch die aufschäumenden Wellen. Es war der wildeste Orkan, der im gesamten Verlauf des Jahres 1864 über das Meer peitschte.

Kapitän Störte saß in seiner Kajüte und betete.

„Herr im Himmel, ich hab oft gesündigt, hab oft geflucht. Wenn es dich wirklich gibt, dann lass diesen verteufelten Sturm endlich vorüberziehen.“

Der verwegene Seemann hatte in den vielen Jahren, in denen er schon über die Meere gefahren war, wahrhaftig schon so manche Stürme überstanden, doch so einen zerstörerischen Orkan, wie heute, den hatte er noch niemals vorher erlebt. Der Kapitän war davon überzeugt, dass es der Teufel persönlich war, der im höllischen Zorn die Elemente der Natur durcheinander wirbelte. Bereits seit gestern peitschte dieser tosende Orkan, der wie aus dem Nichts heraus entstanden war, mit unbändiger Gewalt über das Schiff, und seitdem wütete er ununterlässlich mit übermächtiger Kraft. Der tosende Sturm hatte sofort sein erstes Opfer gefordert. Ein Matrose war beim Einholen der Segel oben aus der Takelage gestürzt. Als er auf die Planken aufschlug, hatte er den Steuermann nur um eine Elle verfehlt. Beim Aufprall des Matrosen, der diesen Sturz nicht überlebte, wurde unglücklicher Weise der Kompass zerstört. Der Kapitän wusste, dass sie bei einem solchen Sturm ohne Kompass verloren waren. Auch sein Steuermann, ein alter Hase, der noch in der Lage war, mittels Lot, Strömung, Dünung und sogar anhand der Temperatur und des Geschmacks des Wassers, die Position zu bestimmen, konnte bei so einer brodelnden See diese Gabe nicht nutzen. Seit gestern war der stolze Dreimaster nur noch ein Spielball der Natur. Die Seeleute hatten hoffnungslos die Orientierung verloren.

Gerade meldete der Maat, dass mittlerweile drei Mann über Bord gegangen waren. Dem Kapitän stand die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. Eigentlich sollte das seine allerletzte Fahrt sein. Die Ladung, die das Schiff in seinem Rumpf trug, garantierte, dass der Kapitän und seine gesamte Besatzung für alle Zeiten ausgesorgt hatten. Der Kapitän wollte sich endlich den großen Traum erfüllen, in einem vornehmen Haus mit eigenen Dienern zu wohnen. Die Ladung im Bauch des Schiffes bestand aus einem Wikingerschatz, zwei Dutzend Kisten voller Gold- und Silbermünzen.

Das Schiff kam von den Färöerinseln. Dort hatten sie das letzte Jahr auf der Insel Sandur verbracht. Als zwei von der Pest dahin geraffte Tote beerdigt werden sollten, halfen einige Besatzungsmitglieder des Schiffes beim Ausheben der Gräber mit. Weil man großen Respekt vor der Pest hatte, wurde das Grab besonders tief ausgeschaufelt. Beim Graben waren die Männer auf einen unermesslichen Schatz aus der Wikingerzeit gestoßen. Aus einer Schriftrolle, die beim Schatz lag, ging hervor, dass der Neffe von Trondur i Götu, des letzten Warägerhäuptlings auf den Färöern, der im Jahre 1035 starb, als erfolgreicher Seeräuber die Meere befahren hatte. Er hatte ausnahmslos alle Schiffe ausgeraubt, die ihm begegnet waren. Der Name dieses Mannes war Gunbjörn und die Ausbeute seiner Raubzüge war dieser unermessliche Schatz, der hier in Sandur vergraben wurde. Nachdem die Totengräber den Schatz gehoben hatten, ließ der Kapitän die geborgenen Kisten sofort an Bord seines Schiffes bringen. Zwei Einheimischen aus Sandur, die beim Grabschaufeln mitgeholfen hatten, überieß man acht Duzend Silbermünzen als Schweigegeld.

Nun saß der Kapitän in seiner Kajüte und betete. Zwischendurch fiel sein Blick auf eine kleine Truhe, die direkt neben ihm stand. Diese Truhe gehörte ebenfalls zum Schatz der Wikinger. Es waren allerdings weder Gold und Silber, noch andere Wertgegenstände darin. Trotzdem beherbergte diese Truhe den allerwertvollsten Teil des Schatzes. Als der Kapitän an den Inhalt der Truhe dachte, huschte ein kurzes Lächeln über sein Gesicht. Er wusste, dass der geheimnisvolle Inhalt der Truhe nicht von dieser Welt war.

Soll die Besatzung sämtliches Gold und Silber unter sich aufteilen, dachte er. Ich will von all diesem Schund nichts haben. Das, was in der Truhe ist, gehört mir. Es wird mich zum mächtigsten Mann der Welt machen. Sobald wir einen sicheren Hafen angelaufen haben, werde ich die Truhe öffnen und es wagen, den Cöersyn herauszunehmen.

Kapitän Störte griff in seine Rocktasche. Er nahm einen Schlüssel heraus und blickte ihn lächelnd an. Der Griff des prachtvoll gearbeiteten Schlüssels wurde von einem Drachenkopf aus purem Gold verziert. Die funkelnden Augen des Drachens bestanden aus zwei feuerroten Rubinen. Dieser Schlüssel war der einzige, mit dem man die Truhe öffnen konnte, die Truhe mit dem geheimnisvollen Inhalt. Bald werde ich unendlich viel Macht besitzen.

Plötzlich fuhr ein heftiger Stoß durch das Schiff, ein Stoß, der den Kapitän von seinem Stuhl schleuderte. Von draußen vernahm er das verzweifelte Geschrei seiner Männer. Die grellen Schreie übertönten sogar den tosenden Sturm. Dem Kapitän blieb keine Zeit mehr, sich wieder zu erheben. Es gab einen weiteren, heftigen Schlag und das Holz der Kajütenwand zerbarst. Das Wasser, welches brodelnd in den Raum hineinschoss, brauchte nur wenige Sekunden, um die Kajüte vollends zu fluten.

Dann ging alles sehr schnell. Nachdem die letzte Luft, in Form von dicken Blasen, aus dem, im Todeskampf zuckenden Kapitän Störte gewichen war, trieb sein lebloser Körper unterhalb der Decke seiner Kajüte. In seiner Hand, fest umschlossen, hielt er immer noch den Schlüssel mit dem goldenen Drachenkopf.

Die tosende See nahm den Dreimaster mit allem, was sich darin befand, zu sich.

* * *

Alexander Lorenz stellte sein angemietetes Fahrrad an den extra dafür vorgesehenen Zaun ab, strich einmal mit der Hand über seinen, vom Fahrtwind zerzausten, blonden Haarschopf und marschierte los. Er war unterwegs, um einen Abstecher zum Billriff zu unternehmen. Das Billriff, eine riesige Sandbank, lag am westlichen Ende der Nordseeinsel Juist.

Von dort, wo er sich jetzt befand, ging es nur noch zu Fuß weiter. Bereits nach kurzer Zeit erreichte er die Küste.

Alexander war früh aufgestanden. Er wollte die morgendliche Ruhe und Einsamkeit genießen. Ein Blick auf seine Uhr verriet ihm, dass es gerade einmal kurz vor Sieben war. Er dachte an die Worte von Frau Hensen, der Frau, bei der er eine Ferienwohnung angemietet hatte. „Herr Lorenz”, hatte sie heute Morgen zu ihm gesagt, „ich glaube, Sie sind der einzige Mensch, der selbst im Urlaub nicht ausschläft. Dass Sie zu so früher Stunde schon zum Billriff wollen, ist wirklich außergewöhnlich. Andere junge Männer schlafen lange und gehen dann abends aus, um vielleicht irgendeine Eroberung zu machen. Bei einem so gut aussehenden Mann wie Sie, da müssten die Frauen doch Schlange stehen.”

Er hatte der redseligen Frau Hensen zu verstehen gegeben, dass er die absolute Ruhe suchte, und die gab es halt nur ganz früh morgens, bevor sich die anderen Urlauber auf den Weg machten.

Andere junge Männer schlafen lange, wiederholte er in Gedanken Frau Hensens Worte. Sicher, er gehörte mit seinen fünfunddreißig Jahren noch zu den jungen Männern, aber nach einer „Eroberung”, wie sich seine Vermieterin ausdrückte, stand ihm nicht der Sinn. Tatsächlich wäre es ihm nicht schwergefallen, eine Frau kennen zu lernen, denn er gehörte zu dem Typ Mann, der mit seinem charmanten Lächeln und einem verschmitzten Blick aus seinen hellblauen Augen, die Herzen mancher Frauen höher schlagen ließ. Seine Größe von 1,82 Meter und die sportliche Figur punkteten ebenfalls beim anderen Geschlecht.

Er war vom Schicksal immer sehr verwöhnt worden, doch seit seiner Scheidung vor zwei Monaten war ihm schmerzlich klar geworden, dass nicht alles im Leben immer so verlief, wie man es sich vorstellte. Seine Exfrau hatte das Sorgerecht für die siebenjährige Tochter erhalten und war sogleich zu ihren Eltern nach Freiburg gezogen. Alexander wohnte in Düsseldorf. Da nützte es nichts, wenn ihm seiner Tochter gegenüber ein Besuchsrecht eingeräumt worden war. Die Distanz von Düsseldorf nach Freiburg war einfach zu groß, um der Tochter regelmäßige Besuche abzustatten. Die für ihn nur schwer erträgliche Situation hatte sein Leben mächtig durcheinander gewirbelt, hatte es in ein emotionales Chaos verwandelt. Die Scheidung mit allem drum und dran hatte ihn fast an den Rand des Wahnsinns getrieben.

Das war auch der Grund dafür, dass er sich die Insel Juist als Urlaubsort ausgesucht hatte. Hier gab es keine Hektik und wenn man mal Lärm hörte, dann war es höchstens das Geklapper von Pferdehufen. Auf der autofreien Insel gab es neben Pferdefuhrwerken und Fahrrädern keine anderen Fortbewegungsmittel. Die Insel bot Alexander genau das, wonach er momentan suchte, einen Ort, um in Ruhe über seine bedauernswerte Situation nachzudenken, um den schlimmsten Nackenschlag seines Lebens zu verarbeiten. Er hatte sich fest vorgenommen, sich durch nichts, aber auch gar nichts stören zu lassen; wollte nichts hören und nichts sehen, was ihn an seine beschissene Situation erinnerte. Selbst sein Handy hatte er zuhause gelassen.

Sein Blick schweifte über das Watt. Es war Ebbe. Er wusste aus einem Gezeitenkalender, der in seiner Ferienwohnung auslag, dass heute um neun Uhr Niedrigwasser war. Das Meer befand sich also noch auf dem Rückzug.

Der frische Seewind ließ ihn für einen Moment frösteln. Zwar war es für diese Jahreszeit, es war Ende April, tagsüber außergewöhnlich warm, doch in den Morgenstunden zeigte das Thermometer nur zwölf Grad an. Alexander trug deshalb eine warme und windabweisende Jacke mit Kapuze. Er schloss für einen Moment die Augen und sog die würzige Seeluft gierig in die Nase. Dann atmete er langsam wieder aus, mit dem Wunschdenken, dass alle negativen Gedanken ihn mit der entschwindenden Atemluft verlassen.

Er setzte sich in den Sand und zog seine Schuhe und seine Socken aus. Alexander liebte es, barfuß durch den Sand zu laufen, selbst wenn es, wie heute Morgen, noch sehr kühl war. Er verstaute seine Socken in die Schuhe und knotete diese mit den Schnürsenkeln zusammen. Die zusammen gebundenen Schuhriemen legte er sich über die Schulter, so, dass ein Schuh nach vorn und der andere nach hinten herunter baumelten.

Als er die riesige Fläche des Billriffs, welche sich vor ihm ausdehnte, betrat, spürte er den feuchten und kühlen Sand unter seinen Füßen.

Bis vor einer Stunde hatte es noch ein wenig geregnet und es sah ganz danach aus, als würde der Himmel bald wieder seine Pforten öffnen. Als er heute Morgen die Ferienwohnung verlassen hatte, versperrte hier und da ein leichter, schmutziggrauer Dunstschleier die Sicht auf das Meer. Nun wurde es immer diesiger. Die düsteren Wolken, welche die Nordsee bedeckten, erweckten den Eindruck, als schwebten sie direkt auf dem Wasser. Alexander konnte das Meer eigentlich nur erahnen, denn die weite Sandfläche vor ihm verschwand in der Ferne in einer grauen Nebelwand.

Alexander Lorenz blickte beim Laufen auf den Boden. Nirgendwo war eine Fußspur zu sehen. Nur ab und zu erkannte er zwischen den zahlreichen Muschelschalen, die hier in großen Mengen herumlagen, die Spuren irgendwelcher Seevögel. Ansonsten wirkte die ausgedehnte Sandfläche noch jungfräulich. Es war ein schönes Gefühl, der erste zu sein, der heute Morgen hier seine Füße auf den Boden setzt.

Vor ihm, im Sand, lag ein morsch wirkendes Stück Holz. Dieses längliche Holzstück wurde von großen, kreisrunden Löchern durchzogen. Alexander wusste sofort, was er da vor sich hatte. Bei einem Besuch im Nationalparkhaus hatte er die gleichen Holzstücke gesehen. Es waren Überreste von alten Schiffen, die teils vor mehreren hundert Jahren vor Juist gesunken waren. Diese Wracks lagen irgendwo auf dem Meeresgrund. Die immer wieder kehrenden Sturmfluten wirbelten die See auf und beförderten die kleinen Wrackteile an den Strand.

Nachdenklich betrachtete er das uralte Holzstück. War das vielleicht einmal die Planke auf einem großen Segelschiff? Was waren das für Menschen, die vor ein paar hundert Jahren über diese Planke gelaufen sind? Was werden diese Menschen wohl empfunden haben, als ihr Schiff in einen Sturm geraten war und in die Tiefe gerissen wurde?

Gedankenversunken bückte er sich nach dem länglichen Holzstück. Er wusste, dass die runden Löcher, die überall im Holz zu sehen waren, von Bohrmuscheln stammten. Auch das hatte er im Nationalparkhaus erfahren.

Alexander griff nach dem Holz und hob es auf. Im gleichen Moment zerbröselte es zwischen seinen Fingern. Es war durch und durch morsch. Er hatte schon einmal ein ähnliches Holzstück am Strand gefunden. Das war allerdings noch sehr stabil gewesen. Dieses hier hatte wahrscheinlich wesentlich länger auf dem Meeresgrund geruht. Er ließ den Rest des Holzes fallen und setzte seinen Weg fort.

Nach einer Weile blieb er stehen und blickte sich um.

Die großen Dünen der Insel waren bereits weit hinter ihm und der morgendliche Nebel hatte sie fast vollends eingehüllt. Vor ihm war immer noch kein Ende der weitläufigen Sandfläche des Billriffs zu erkennen.

Als er schließlich weiterging, spürte er, dass der Boden unter seinen Füßen immer schlammiger wurde. Er sackte bei jedem Schritt merklich ein.

Muss wohl daran liegen, dass bis vor kurzer Zeit hier noch das Wasser war.

Er befand sich also bereits auf dem Watt.

Alexander dachte daran, dass er, wenn jetzt Flut wäre, im Meer stehen würde.

Mit einem Mal stutzte er.

Direkt vor ihm kreuzten merkwürdige Spuren seinen Weg. Im ersten Moment dachte er an einen Hund, der durch den Sand gelaufen war. Dann aber erkannte er die Spuren genauer.

Das kann doch nicht sein, ging es ihm durch den Kopf.

Die Abdrücke, die er vor sich im Sand erblickte, stammten eindeutig von einem Reh. Alexanders Onkel war Förster. Dieser hatte ihn schon als Kind immer mit in den Wald genommen und ihm sämtliche Tierspuren erklärt.

Nachdenklich fasste er sich an den Kopf.

Rehspuren im Watt, sehr merkwürdig.

Er setzte seinen Weg fort.

Der graue Nebel um ihn herum schien immer dichter zu werden. Als er kurz hinter sich schaute, stellte er fest, dass die großen Dünen nun endgültig nicht mehr zu sehen waren. Die dusteren Nebelschwaden hatten sie vollends verschlungen.

Er blieb erneut stehen. Egal in welche Richtung er blickte, der dichte Nebel war nun allgegenwärtig. Die riesige Sandfläche um ihn herum verwischte am Horizont mit einer schmutziggrauen, wolkenartigen Masse.

Mit einem Mal überfiel ihn ein merkwürdiges Gefühl, ein dumpfes Gefühl von unglaublicher Einsamkeit. Die absolute Stille, die hier herrschte, tat ihr übriges dazu. Er schauderte, glaubte für einen Moment, die bedrückende Atmosphäre, die sich langsam um ihn herum ausbreitete, körperlich zu fühlen.

Alexander atmete einmal tief durch.

„Du wolltest doch die Einsamkeit”, sagte er leise zu sich selbst.

Obwohl er eigentlich einen längeren Spaziergang über das Billriff geplant hatte, entschloss er sich dazu, kehrt zu machen. Ohne zu zögern begab er sich wieder auf den Rückweg.

Während er durch den weichen Sand schritt, richtete er seine Augen suchend auf die ihn umgebene, dichte Nebelmasse. Er wartete darauf, dass die graue Suppe vor ihm endlich wieder einen Blick auf die großen Dünen freigab.

Irgendwie unheimlich.

Unwillkürlich beschleunigte er seine Schritte. Eigentlich hätten die Dünen längst vor ihm auftauchen müssen, doch er konnte sie nicht ausmachen. Als er auf den Boden blickte, wurde ihm bewusst, dass er den falschen Weg genommen hatte. Anfangs war er seinen eigenen Fußspuren gefolgt, dem Weg, auf dem er gekommen war. Dann aber hatte er sich so sehr auf den Nebel konzentriert, dass er ganz offensichtlich unbemerkt in die falsche Richtung marschiert war.

„Scheiße!”, kam es missmutig aus seinem Mund.

Alexander überlegte kurz. Der Boden unter seinen Füßen bestand nicht mehr aus dem typisch schlammigen Untergrund des Watts, sondern aus feinem Sand. Daraus schloss er, dass er sich wieder auf dem Billriff befand.

Ich werde den Rückweg schon finden. Nun lächelte er über seine eigene Unsicherheit. Hier kann man sich nicht verlaufen.

Ein paar Meter vor ihm schälte sich etwas Rotes aus dem Nebel heraus, ein zerrissenes Fischernetzt, geflochten aus farbigem Kunststoff, welches halb im sandigen Untergrund begraben war.

Dann wurde er auf eine Ansammlung von Möwen aufmerksam. Die Seevögel stritten sich scheinbar um etwas Fressbares. Zwischen den Möwen hüpften auch einige dunkle Vögel umher. Er glaubte, Krähen zu erkennen.

Neugierig geworden, schritt er auf die Tiere zu.

Als die Vögel ihn bemerkten, flogen sie laut kreischend auf.

Er hatte die Stelle, an der eben noch die Vögel saßen, fast erreicht, als er vor sich, auf dem Sandboden, etwas Dunkles entdeckte, eine alte, lederne Brieftasche. Er bückte sich und hob das Fundstück auf. Dabei erfasste er aus dem Augenwinkel heraus, dass dort, wo sich gerade noch die Krähen und Möwen versammelt hatten, irgendetwas aus dem Sand herausragte. Es sah auf dem ersten Blick so aus, wie eine menschliche Hand.

Alexander schluckte.

Während er mit einem mulmigen Gefühl im Bauch auf die vermeintliche Hand zuging, schob er die gefundene Brieftasche unbewusst in die Innentasche seiner Jacke.

Nach wenigen Metern erkannte er ganz deutlich, womit sich die Vögel beschäftigt hatten. Er schluckte noch einmal, dieses Mal aber sehr laut.

Vor seinen Füßen ragte tatsächlich eine menschliche Hand aus dem sandigen Boden. Der Handrücken wirkte aufgedunsen und die Haut glich einer grauen, ledernen Oberfläche. Dort, wo eigentlich die Finger sein sollten, erblickte er nur Knochen. Diese waren, bis auf wenige Fleischreste, von den Vögeln abgefressen worden. An einem der Fingerknochen glänzte ein breiter, silberner Ring mit einem dunklen Stein.

Er spürte, wie ihm eine Gänsehaut über den Rücken lief. Ihm überkam das Gefühl, als würde ihm jemand eine Faust in den Magen drücken. Alexander kniff die Augen zusammen, ein vergeblicher Versuch, den schrecklichen Anblick für einen Moment loszuwerden. Dann hob er die Lider und vor ihm manifestierte sich wieder die Hand, ein widerlicher Anblick, abstoßend und unerträglich. Ihm wurde übel.

Unsicher schaute er sich nach allen Seiten um, so, als erwarte er jeden Augenblick ein Gespenst. Er konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen und starrte gebannt in die Stille, bis diese seine Gedanken endgültig zu ersticken drohte. Eisige Kälte kroch über seinen ganzen Körper. Die Hände zitterten.

„Ganz ruhig”, sagte er zu sich selbst.

Polizei, ich muss die Polizei verständigen. Automatisch ging seine Hand zur Brustasche. Darin steckte eigentlich immer sein Handy. Doch noch während der Bewegung hielt er inne. Mein Handy ist zuhause.

Alexander setzte seinen Weg nun im Laufschritt fort. Dass er nicht einmal wusste, ob er in die richtige Richtung lief, war ihm egal. Er wollte nur von diesem unheimlichen Billriff herunter. Das Blut hämmerte in seinen Schläfen.

Bald schon hörte er das Rauschen der Wellen und etwas später erkannte er, dass er sich an der Nordseite des Billriffs befand. Er erblickte den Sandstrand und langsam gab der Nebel auch wieder den Blick auf die Dünen frei.

Alexander hielt sich rechts und lief auf die Dünen zu. Nun setzte er seinen Weg so fort, dass er die großen Dünen zu seiner Linken hatte. Hier kannte er sich wieder aus.

Als er endlich die Stelle erreichte, an der sein Fahrrad stand, bekam er kaum noch Luft. Er hatte sich völlig verausgabt.

Während er mit weichen Knien zu seinem Rad taumelte, bemerkte er, dass vor ihm zwei Personen standen, die dabei waren, ebenfalls ihre Fahrräder hier abzustellen. Es handelte sich um ein älteres Paar.

„Mein Gott, junger Mann.” Die Stimme der grauhaarigen Frau klang sorgenvoll. „Sie sehen ja aus, als hätten Sie ein Gespenst gesehen. Ist alles in Ordnung? Können wir Ihnen irgendwie helfen?”

Alexander Lorenz blickte die beiden wortlos an und atmete noch ein paar Mal kräftig durch.

„Ist mit Ihnen alles in Ordnung?”, fragte dieses Mal der Mann.

„Geht schon wieder”, schnaufte Alexander. „Haben sie ein Handy dabei?”

„Ja, warum?”

„Ich muss”, Alexander schnappte noch einmal nach Luft.

„Ich muss die Polizei anrufen.”

„Was ist denn passiert?”, wollte die Frau wissen.

„Da draußen”, Alexander deutete in die Richtung des Billriffs. „Da ragt eine menschliche Hand aus dem Sand.”

Das Paar vor ihm wurde blass. Die beiden blickten den jungen Mann ungläubig an.

„Sind Sie ganz sicher, dass es eine Hand ist?“ Die Stimme der Frau wirkte unsicher. „Vielleicht ist es ja nur ein prall mit Wasser gefüllter Handschuh, den Sie da gesehen haben.”

„Das ist kein Handschuh”, entgegnete Alexander. „Haben Sie ein Handy oder nicht?”

Der Mann griff in seine Jackenasche, zog ein Handy heraus und wählte die Nummer der Polizei. Als er Verbindung hatte, erklärte er, dass vor ihm ein junger Mann stand, der behauptet, dass eine menschliche Hand im Sand auf dem Billriff steckt. Dann nahm er das Mobiltelefon vom Ohr und wandte sich an den jungen Mann, der immer noch schnaufenden vor ihm stand.

„Ich soll Sie fragen, ob Sie ganz sicher sind, dass es nicht vielleicht doch ein Handschuh ist?”

„Hat ein Handschuh Fingerknochen?” Alexander klang deutlich genervt.

Der Mann telefonierte weiter. Dann beendete er das Gespräch.

„Wir sollen hier warten und dafür sorgen, dass niemand das Billriff betritt.”

„Wie sollen wir das denn machen?”, warf die Frau ein. „Das Billriff kann man auch von der anderen Inselseite aus erreichen. Wenn jemand von dort kommt, dann können wir es nicht verhindern.”

„Du hast Recht”, stimmte der Mann zu. „Wenn von dort aus Leute auf das Billriff gehen, dann hat die Polizei Pech gehabt.”

Alexander setzte sich auf den sandigen Boden. Er konnte das gerade Erlebte immer noch nicht fassen. Geistesabwesend nahm er die Schuhe von seiner Schulter, knotete sie mit zitternden Fingern auseinander und zog sie wieder an. In seinen Gedanken manifestierte sich wieder das scheußliche Bild, die Hand, die Knochen.

Als die Frau erkannte, dass der junge Mann vor ihr nervlich am Ende war, trat sie an ihn heran und legte tröstend ihre Hand auf seine Schulter.

„Atmen Sie ein paar Mal tief durch. Dann wird es wieder besser.”

Alexander sah zu ihr auf. Sein Blick wirkte verschleiert.

„Es war schrecklich.” Er sprach leise. Seine Stimme bebte.

„Es war so schrecklich.” Seine Augen waren ausdruckslos.

„Zunächst sah ich nur die vielen Möwen, dachte, dass sie sich um etwas Fressbares streiten. Mein Gott, ich konnte doch nicht ahnen, dass es eine Hand ist.”

„Ich kann gut verstehen, dass Sie schockiert sind”, meinte die Frau.

„Die Hand war fürchterlich entstellt. Die Vögel hatten bereits das Fleisch von den Fingern abgefressen und…, oh Gott, sie sind jetzt bestimmt wieder da, um auch noch den Rest der Hand zu fressen.”

Alexander stand auf, trat mit unsicheren Schritten bis an den Rand der Dünen heran und übergab sich.

* * *

Es dauerte eine ganze Weile, bis endlich die Polizei erschien.

Statt des erwarteten Polizeiautos, fuhr ein Krankenwagen vor. Ein Mann in Polizeiuniform stieg aus.

„Ist das Polizeiauto etwa kaputt?“, fragte der Mann, der die Polizei verständigt hatte den Polizisten.

„Es gibt auf der Insel kein Polizeiauto“, war die Antwort.

„Wenn ich mit dem Fahrrad gekommen wäre, dann hätte es noch länger gedauert.“

Dann wandte der Polizist sich an Alexander Lorenz und hörte sich die Geschichte des jungen Mannes an.

„Können Sie mir die Stelle zeigen, an der Sie diese Hand entdeckt haben?”, fragte der Beamte.

Alexander blickte ihn entgeistert an.

„Was? Ich soll noch mal da raus?”

„Ja, oder soll ich etwa das riesige Billriff absuchen, bis ich irgendwo auf den Fundort stoße? Wenn ich bei dem dicken Wetter alleine nach einer Hand auf dem Billriff suche, kann es Stunden dauern, bis ich sie finde. Ich kann sehr gut verstehen, dass Sie nicht noch einmal dorthin möchten, aber ich bin auf Ihre Unterstützung angewiesen.”

Alexander atmete einmal tief durch.

„Hoffentlich finde ich den Ort noch. Da draußen war es sehr nebelig. Ich wusste wirklich nicht mehr, wo ich war und bin einfach losgerannt.”

Der Polizist verzog das Gesicht.

„Versuchen Sie, sich zu erinnern. Auf welchem Weg sind Sie zurück gekommen?”

„Seit wann gibt es da draußen Wege?”, warf die ältere Frau, die das Gespräch neugierig verfolgte, ein und deutete mit der Hand in die Richtung des vernebelten Billriffs.

„Meine Fußspuren”, sagte Alexander plötzlich. „Wir müssen nur meinen Fußspuren folgen.”

Der Polizist nickte.

„Darauf hätt ich auch kommen können.”

Nachdem der Durchgang zum Billriff durch polizeiliche Absperrbänder geschlossen worden war, machte sich der Beamte zusammen mit Alexander Lorenz, auf den Weg.

Der Nebel lichtete sich langsam. Dennoch tauchten die grauen Wolken, welche die riesige Sandfläche umgaben, die Umgebung in eine unheimliche Atmosphäre.

Der Wind frischte ein wenig auf und je weiter die beiden Männer hinaus auf das Billriff marschierten, desto windiger wurde es.

Nachdem sie Alexanders Fußspuren eine Zeit lang gefolgt waren, sahen sie bald in der Ferne einige Seevögel, die aufgeregt über eine ganz bestimmte Stelle der riesigen Sandbank umherschwirrten.

„Da muss es sein”, sagte der Polizist und beschleunigte seine Schritte.

Er lag mit seiner Vermutung richtig, denn bald standen die zwei vor der, nun fast vollends skelettierten Hand.

„Ich kann verstehen”, wandte sich der Polizist an Alexander, „dass dieser Anblick Sie schockiert hat. So etwas widerfährt einem schließlich nicht alle Tage.”

Alexander wusste nicht, warum, aber dieses Mal empfand er den Anblick der Hand überhaupt nicht mehr schlimm. Vielleicht lag es daran, dass er nicht mehr alleine war.

Der Polizist blickte sich nun genauer um. Er entdeckte sofort etwas, was Alexander heute Morgen übersehen hatte.

Ungefähr einen Meter von der skelettierten Hand entfernt, schauten zwei Schuhspitzen aus dem Sand heraus.

Der Polizist bückt sich und schob mit seiner Hand vorsichtig den Sand zwischen den Schuhspitzen und der Hand beiseite. Er legte den Stoff einer Jeanshose frei.

„Den werden wir wohl ausgraben müssen“, murmelte er.

Er wandte sich an Alexander:

„Haben Sie die Schuhe im Sand heute Morgen nicht bemerkt?”

Der Angesprochene schüttelte den Kopf.

„Nein, ich war viel zu aufgeregt. Ich hab diese Hand gesehen, dann wollte nur noch weg von hier.”

Der Polizeibeamte blickte nachdenklich auf die Stelle im Sand, die den toten Körper verbarg.

„Ich vermute, dass es sich um jemanden handelt, der irgendwo auf See über Bord gegangen ist. Die Leiche ist wahrscheinlich bei der letzten Springflut angeschwemmt worden.” Er kratzte sich nachdenklich am Kopf. „Etwas macht mich aber stutzig. Wenn der Leichnam angeschwemmt wurde, dann wäre er nicht unter dem Sand verschwunden. Vielleicht hat hier jemand versucht, ein Kapitalverbrechen zu vertuschen und sein Opfer hier vergraben.” Er zuckte kurz mit den Schultern. „Da werde ich vorsichtshalber die Kripo anfordern. Schließlich sollen die von der Spurensicherung keine Langeweile haben.“

Der Polizisten meldete den Leichenfund telefonisch weiter. Nach dem Gespräch schüttelte er den Kopf.

“Ich soll den Fundort sichern und warten. Als hätte ich nichts besseres zu tun.” Nun wandte er sich an Alexander.

„Ich benötige noch Ihre Personalien.”

Der Angesprochene erteilte alle nötigen Auskünfte und der Polizeibeamte nahm die Angaben in einem Notizblock auf.

„Sie können jetzt gehen, Herr Lorenz. Erholen Sie sich erst mal von diesem Schreck. Sollten noch irgendwelche Fragen aufkommen, dann kann ich Sie ja bei Ihrer Vermieterin erreichen.“

Während des Rückwegs begleitete Alexander ein leichtes Schwindelgefühl. Auch das mulmige Gefühl in der Magengegend wollte einfach nicht weichen.

Jetzt war der Weg wesentlich leichter zu finden, denn der Nebel hatte sich fast gänzlich aufgelöst. Die großen Dünen lagen schon wieder frei.

Bald erreichte er den Weg, der zum Abstellplatz seines Fahrrads führte. Sofort erkannte er, dass sich hinter dem polizeilichen Absperrband mittlerweile eine Menschentraube gebildet hatte. Das ältere Paar stand auch noch dort. Alle Blicke waren neugierig auf den jungen Mann gerichtet, der vom Billriff zurück kam und auf sie zuschritt.

Als er sie erreichte, hoben sie das Absperrband hoch, damit er, ohne sich zu bücken, hindurch kam.

„Haben Sie dem Polizisten die Hand gezeigt?”, fragte der Mann, der die Polizei mit seinem Handy verständigt hatte.

Lorenz nickte.

„Und was sagt er dazu?”

Alexander sah ihn an. Dann ging sein Blick zu den anderen Leuten, die ihn erwartungsvoll anschauten. Er fühlte sich umzingelt von Augenpaaren, voller Neugier, voller Sensationslust, Augen, die darauf warteten, dass sich endlich seine Lippen bewegten und alles über die geheimnisvolle Hand preisgaben.

„Da draußen liegt eine Leiche unter dem Sand begraben. Der Polizist wartet jetzt auf die Spurensicherung.”

Die Augen um ihm herum wurden größer, zeigten Entsetzen.

„War es Mord?”, fragte jemand aus der Menge.

Die Antwort war nur ein Schulterzucken.

Dann bahnte sich Alexander seinen Weg durch die Menschentraube, die bereitwillig eine Gasse für ihn bildete. Er nahm sein Fahrrad und schob es über den sandigen Untergrund. Als er schließlich den befestigten Weg unter seinen Füßen spürte, schwang er sich auf seinen fahrbaren Untersatz und radelte in die Richtung seiner Unterkunft. Während er monoton in die Pedale trat, erschien wieder dieses Bild vor seinen Augen, die abgefressene Hand, deren knochigen Finger aus dem Sand ragten, als wollten sie das letzte Mal stumm um Hilfe schreien. Ihm wurde wieder schlecht. Plötzlich schien sich alles um ihn herum zu drehen. Er bremste und konnte einen Sturz gerade noch verhindern, weil er im letzten Moment absprang.

Ein tiefes Durchatmen, wirre Gedanken, es war einfach alles zu viel für ihn. Sein Blick fiel auf den Boden.

Überall feiner Kies gestreut, hätte ausrutschen können, noch mal Glück gehabt.

Er atmete noch einmal tief durch, setzte sich wieder auf das Rad und fuhr los. Sein Kopf blieb leer. Den auffrischenden Wind nahm er genauso wenig wahr, wie das knirschende Abrollgeräusch der Räder über den kiesigen Untergrund. Das einzige, was er sah, war dieses schreckliche Bild, welches einfach nicht aus seinen Gedanken verschwinden wollte.

Es dauerte eine ganze Weile, bis er die Wohnung erreicht hatte.

Die Ferienwohnung lag an der Billstraße. Es war eine der wenigen Wohnungen, die einen Balkon mit Blick auf die Salzwiesen, das Wattenmeer und sogar auf den Hafen boten.

Alexander stellte das Fahrrad ab und begab sich in seine Unterkunft. Als erstes öffnete er die Balkontür. Er brauchte frische Luft. Dann griff er nach der Thermokanne, in der sich noch heißer Kaffee von heute Morgen befand, nahm eine Tasse und goss das dampfende, koffeingeschwängerte Getränk ein. Schließlich trat er auf den Balkon und ließ sich in einen der Kunststoffstühle fallen. Was für ein Tag.

Er trank einen Schluck Kaffee, lehnte sich nach hinten und schloss die Augen. Immer wieder sah er die Hand vor sich, die tote Hand und die grässlich abgenagten Knochen. Dieser schreckliche Anblick schien sich in seinen Kopf eingemeißelt zu haben.

Ich muss mich ablenken, an etwas andres denken.

Sein Blick ging nach oben. Die Wolken hatten sich fast vollständig aufgelöst und der Himmel war nahezu überall leuchtend blau. Über ihm kreisten ein paar Möwen. Ihr schneeweißes Gefieder bildete einen herrlichen Kontrast zum strahlenden Blau des Himmels. Eigentlich liebte Alexander diese Seevögel, doch nach seinem heutigen Erlebnis hatte sich seine Einstellung zu den Möwen geändert.

Ekelige Aasfresser.

Er schüttelte sich.

Ihm fiel ein, dass irgendjemand mal gesagt hatte, dass die Möwen die Ratten der Meere sind. Das traf seiner Meinung nach auch voll zu.

Noch ehe er weitere Überlegungen über die Möwen anstellen konnte, wurde er aus seinen Gedanken gerissen.

Es klopfte an der Tür.

„Ja, bitte?”

Die Tür öffnete sich. „Herr Lorenz?“ Es war die Stimme seiner Vermieterin.

Die hat mir gerade noch gefehlt, ging es Alexander durch den Kopf. „Ich bin hier, auf dem Balkon.“ Ihm stand im Moment nicht der Sinn nach der geschwätzigen Frau.

„Ich hab gesehen, dass Ihr Fahrrad draußen steht“, sagte Frau Hensen, als sie auf den Balkon trat. „Sie sind also doch nicht zum Billriff gefahren. Darüber können Sie froh sein, denn dort hat die Polizei heute Morgen eine Leiche gefunden. Man hat jemanden umgebracht und im Sand des Billriffs verscharrt. Dort ist jetzt alles von der Polizei abgesperrt worden.” Sie sprach, ohne Luft zu holen.

Alexander blickte die Frau verwundert an.

„Wer hat Ihnen das denn erzählt?”

„Das weiß ich von meiner Freundin Lilli. Sie rief mich vorhin an. Wissen Sie, Herr Lorenz, meine Freundin hat auch Feriengäste und diese haben sie direkt vom abgesperrten Billriff aus per Handy über das Verbrechen informiert.”

Ein müdes Lächeln huschte über Alexanders Lippen.

„Man weiß überhaupt nicht, ob es ein Mord war. Der Polizist sagte, dass es auch jemand sein könnte, der irgendwo über Bord gegangen ist und auf dem Billriff angeschwemmt wurde.”

Seine Vermieterin blickte ihn mit großen Augen an.

„Woher wissen Sie das?”

„Ich hab die Leiche entdeckt.”

Frau Hensen ließ sich auf einen Stuhl fallen. Sie atmete einmal tief durch.

„Sie haben die Leiche entdeckt?”, kam es ungläubig aus ihrem Mund.

Alexander nickte. „Ja. Ich war auf dem Billriff und plötzlich stand ich vor einer Hand, die aus dem Sand ragte. Ein grässlicher Anblick, von Vögel abgefressene Fingerknochen, es war ekelig.“

„Das ist ja schrecklich.”

„Schrecklich ist gut. Mir ist immer noch ganz schlecht von diesem Anblick.”

„Kann ich Ihnen irgendetwas bringen, Herr Lorenz?”

„Nein danke.”

„Dann werde ich jetzt wieder verschwinden. Ich muss meine Freundin anrufen, um sie richtig zu informieren. Schließlich weiß ich jetzt alles aus erster Quelle.”

Sie ließ den jungen Mann alleine.

Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, da vernahm Alexander das schrille Klingeln eines Telefons. Kurze Zeit später klopfte es wieder an der Zimmertür.

Es war erneut die Vermieterin.

„Herr Lorenz, die Polizei hat angerufen. Ich soll Ihnen ausrichten, dass die heute Nachmittag so gegen drei Uhr zur Polizeiwache kommen sollen, um eine Aussage zu machen. Wenn Ihnen der Zeitpunkt nicht zusagt, dann sollen Sie anrufen, um einen anderen Termin zu nennen. Die Polizeiwache liegt an der Carl-Stegmann-Straße. Ich glaub, es ist die Hausnummer Eins. Wissen Sie, wo das ist?“

Alexander nickte.

„Ja, bin schon mal dort vorbeigelaufen.“

Er wusste nicht, warum, aber plötzlich sah er die Rehspuren, die er auf dem Billriff entdeckt hatte, wieder vor sich.

„Frau Hensen, wissen Sie, ob es auf Juist Rehe gibt?“

„Ja, warum wollen Sie das wissen?“

„Weil ich Rehspuren gesehen habe.“

„Es gibt viel zu viel dieser Biester auf der Insel.“ Ein kurzes, abfälliges Lächeln huschte über ihr Gesicht. Dann änderte sich der Gesichtsausdruck zu einer Maske des Verachtens. „Die Rehe sind für alle, die einen Garten nahe den Dünen haben, eine Plage. Die Biester fressen alles weg, einfach alles. Meine Freundin hatte sich vor zwei Jahren einen kleinen Gemüsegarten angelegt und einen Zaun herum gezogen, einen Meter hoch, und was hatte es genutzt? Nichts. Die Rehe sind einfach rüber gesprungen und haben alles weg gefressen.“

„Und ich dachte immer, Rehe seien scheue Waldbewohner.“

„Schön wär´ `s.“

Mit diesen Worten verließ Frau Hensen die Wohnung.

* * *

Alexander Lorenz war pünktlich bei der Polizei vorstellig geworden. Der Polizist, den er am Billriff zur Leiche geführt hatte, bat ihn hinter den Tresen und bot ihm einen Platz an.

Nun saß er dem Polizisten gegenüber.

Alexanders Aussage war schnell zu Protokoll genommen, denn viel hatte er ja nicht zu erzählen.

Der Beamte war sehr nett, in Alexanders Augen ein äußerst sympathischer Mann, dem die blaue Polizeiuniform ausgezeichnet stand.

Als der Polizist das Gespräch in sehr persönliche Bahnen lenkte und Fragen stellte, die mit dem Leichenfund nichts zu tun hatten, störte es Alexander wenig. Ganz im Gegenteil, er empfand es als angenehme Ablenkung.

„Was machen Sie eigentlich beruflich?”, fragte der Polizist.

„Ich bin Restaurator und Konservator.”

„Und was restaurieren Sie, Herr Lorenz?”

„Allesmögliche. Meist sind es sehr wertvolle Kunstwerke.”

„Dann sind Sie bestimmt in einem Museum angestellt.”

Alexander lächelte.

„Das denken die meisten. Für mich gibt es keine feste Anstellung, bin Freiberufler. Wir, das heißt zwei Freunde und ich, haben uns auf Kunstwerke großer Meister spezialisiert. Ich will uns ja nicht loben, aber unsere Arbeit hat mittlerweile einen so guten Ruf, dass wir von Museen in ganz Europa Aufträge erhalten. Wir sind bereits für die nächsten fünf Jahre völlig ausgebucht.”

„Donnerwetter, dann müssen Sie ja wirklich ein Ass sein. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Sie erreicht haben.”

Alexanders Blick ging nach unten.

„Wie man `s nimmt.” Seine Stimme klang traurig. „Hätte ich einen anderen Beruf, einen Job, bei dem ich jeden Tag nach der Arbeit nach Hause kommen könnte, dann wäre meine Ehe nicht in die Brüche gegangen.“ Er schaute für einen Moment nach unten, wirkte resigniert. Als er wieder aufblickte, waren seine Augen ausdruckslos. „Wir hatten einen Auftrag in Madrid. Als ich nach mehr als fünf Wochen wieder nach Hause kam, lag meine Frau mit `nem andren Kerl im Bett und dass war `s.”

Alexander wusste selbst nicht, warum er einem Fremden so private Dinge erzählte.

„Tut mir leid”, meinte der Polizist, und es klang ehrlich.

„Ich werde damit schon fertig.”

Nun legte der Polizeibeamte seinem Gegenüber das ausgedruckte Protokoll mit der Zeugenaussage vor.

„Würden Sie das bitte noch mal durchlesen und dann unterschreiben?”

Alexander unterschrieb, ohne die Aussage noch einmal durchzulesen.

Währenddessen schüttete sich der Polizist einen Kaffee ein.

„Möchten Sie auch einen Kaffee, Herr Lorenz?”.

„Danke, gerne.”

Der Beamte stand auf, holte eine Tasse, schenkte ein und stellte den Kaffee vor seinem Zeugen auf den Schreibtisch.

„Bitte.”

Alexander bedankte sich.

„Wissen Sie, mir steckt immer noch der Schreck in den Gliedern. Ich bin eigentlich kein ängstlicher Mensch, aber heute Morgen auf dem Billriff, es war irgendwie unheimlich, auch schon, bevor ich die Leiche entdeckt hatte. Es war eine dermaßen beklemmende Atmosphäre, man hätte dort glatt einen Gruselfilm drehen können. Als dann diese Hand vor mir aus dem Sand ragte, gab es mir den Rest.”

Der Polizist nickte.

„Ich kenne diese Sandbank nur zu gut. Wenn man bei dickem Wetter dort unterwegs ist, herrscht dort in der Tat eine beklemmende Atmosphäre, zumal, wenn man die Geschichte des Billriffs kennt.”

Diese Aussage machte Alexander neugierig.

„Was für eine Geschichte ist das denn?”

„Die alten Bewohner von Juist nennen die Westspitze ihrer Insel, also das Billriff, heute noch den Schiffsfriedhof. Dort sind im Laufe der Jahrhunderte schon unzählige Schiffe aufgelaufen. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Menschenleben diese Sandbank schon gefordert hat. Selbst in der jüngeren Zeit sind hier noch Schiffe gestrandet, vom Segler bis zum Frachter. Als mir heute früh der Leichenfund gemeldet wurde, da dachte ich zunächst an einen Toten, der schon lange im Sand verborgen war und den das Meer jetzt frei gespült hatte. Sie glauben ja gar nicht, was dort schon alles angeschwemmt wurde. Auf dem Billriff sind schon die schrecklichsten Geschichten passiert. Am 28. Juli 1940 wurden dort siebzig Leichen angeschwemmt. Es waren englische Soldaten aus Dünkirchen, die vom Gezeitenstrom dort angetrieben worden waren.”

„Mein Gott.” Alexander schluckte. „Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre mir diese riesige Sandbank bestimmt noch unheimlicher erschienen.”

Der Polizeibeamte trank einen Schluck Kaffee. Nachdem er die Tasse wieder abgestellt hatte, nahm er ein Schriftstück in die Hand.

„Die Leiche wurde bereits mit dem Hubschrauber weggebracht.”

„Das ging aber schnell.”

„Sie haben es sehr eilig damit gehabt, denn sie soll schnellstens kriminaltechnisch untersucht werden. Eigentlich sollte sie jetzt schon zur Autopsie auf dem Tisch liegen.” Für einen Moment blickte der Polizist sein Gegenüber nachdenklich an. „Eigentlich”, fuhr er fort, „dürfte ich es Ihnen nicht sagen, aber es wird sowieso spätestens morgen in der Zeitung stehen. Es war Mord.”

„Mord?”

„Ja, das steht bereits fest.”

Alexanders Gesicht wurde merklich blass.

„Ich habe ein Mordopfer gefunden.” Seine Stimme klang sehr leise, fast flüsternd.

Der Polizist nickte. „Das Opfer war männlich. Die Mordwaffe, ein außergewöhnlich langes Messer, steckte noch in seinem Rücken, genau in der Herzgegend. Der oder die Mörder hatten den Versuch unternommen, ihr Opfer tief im Sand zu vergraben, doch das war an dieser Stelle ein fast unmögliches Unterfangen. Je nach Wasserstand läuft jede Grube mehr oder weniger schnell voll. Wir wissen auch schon, wer der Tote war.”

„Das haben Sie aber schnell heraus gefunden.”

„Es war auch nicht schwer, denn er hatte eine Geldbörse mit Personalausweis und Führerschein dabei.” Der Polizist nahm die Tasse an den Mund und trank noch einen Schluck Kaffee. Dann blickte er auf das Schriftstück in seiner Hand. „Der Mann hieß Reinhard Karlsfeld und wohnte in Hamburg. Die einzige Angehörige, die wir ausmachen konnten, ist seine Schwester, ebenfalls wohnhaft in Hamburg. Sie wurde bereits vom Tod ihres Bruders verständigt.”

„War er ein Feriengast auf Juist?”

„Diese Vermutung liegt nah. Wir überprüfen es bereits, doch das Ergebnis war bisher negativ. Es ist viel Arbeit, die Hotels und die Vermieter von Ferienwohnungen und Fremdenzimmern nach ihren Gästen zu befragen. Ein Karlsfeld ist in keiner der bisher befragten Unterkünfte gemeldet.”

Plötzlich stieß jemand ohne Vorankündigung die Tür auf. Ein älterer Mann stapfte in den Raum und schob dabei einen etwa zwölf Jahre alten Jungen vor sich her, den er fest am Kragen hielt.