Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

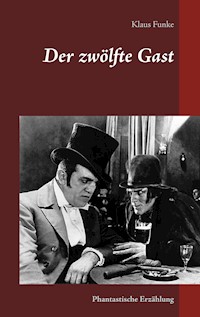

Stellen Sie sich vor: Ein erfolgloser Schriftsteller sitzt in seinem Schreibzimmer und quält sich mit den Gedanken für ein neues Buch. Er schaut die Bücher seiner Bibliothek auf und ab. Wenn ihm doch solche Einfälle kämen wie den Großen der Literatur, denkt er, wie Tolstoi, wie Bulgakow, wie Thomas und Heinrich Mann, wie Stevenson und Emile Zola, wie Oscar Wilde oder Prosper Merimee - und auf einmal geschieht es, es steigen die Helden der bekanntesten Romane dieser Weltschriftsteller zu ihm in sein Schreibstübchen herab: Fürst Oblonski aus "Anna Karenina", Dr. Jekyll von Stevenson, Charlotte Kestner von Thomas Mann, Don Juan von Prosper Merimee, Dietrich Heßling aus Heinrich Manns "Der Untertan", Nana von Emile Zola, Voland, Assasello und der Kater Behemot aus "Der Meister und Margarita" von Michail Bulgakow, Dorian Gray aus "Das Bildnis des Dorian Gray" von Oscar Wilde und schließlich Felix Krull aus "Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" von Thomas Mann. Eine regelrechte Orgie nimmt ihren Anfang. Derbe Späße werden gemacht. Voland zeigt eine Zaubereinlage aus Moskau und köpft dabei nur so zum Spaß den Heßling, der indes die Prozedur ohne Schaden übersteht. Lord Henry, der intime Freund Dorian Grays, erscheint und hält eine lange Rede über die Frauen und wie er sie sieht. Auf dem Höhepunkt des Abends erscheint plötzlich ein übler Geselle.. Es ist Mr. Edward Hyde. Als der sich an Nana vergreifen will und dabei Lord Henry zu Boden schlägt, nimmt Voland die Sache in die Hand. Dr. Jekyll wird im letzten Moment gerettet, Hyde in den Doktor zurückverwandelt. Schließlich löst sich weit nach Mitternacht der ganze Spuk auf und der Schriftsteller sitzt allein und verwirrt in seiner Bibliothek.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 270

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für Elmar Faber

Wenn zwei Schriftsteller sich in verschiedenen Gattungen in gleicher Weise hervorgetan haben, so achtet man gewöhnlich nicht genug auf den Rang ihrer Begabung, und Boileau wird mit Racine zusammengestellt; das ist ungerecht. (Vauvenargue)

Worüber man auch schreiben mag, für die Menge sagt man nie genug und für die Klugen stets zuviel. (Vauvenargue)

Zum Buch:

Ein erfolgloser Schriftsteller sitzt in seinem Schreibzimmer und quält sich mit den Gedanken für ein neues Buch. Er schaut die Bücher seiner Bibliothek auf und ab. Wenn ihm doch solche Einfälle kämen wie den Großen der Literatur, denkt er, wie Tolstoi, wie Bulgakow, wie Thomas und Heinrich Mann, wie Stevenson und Emile Zola, wie Oscar Wilde oder Prosper Merimee… und auf einmal geschieht es, es steigen die Helden der bekanntesten Romane dieser Weltschriftsteller zu ihm in sein Schreibstübchen herab:

Fürst Oblonski aus Anna Karenina, Dr. Jekyll aus „Dr. Jekyll&Mr. Hyde“ von Robert Louis Stevenson, Charlotte Kestner aus „Lotte in Weimar“ von Thomas Mann, Don Juan aus „Die Seelen des Fegefeuers“ von Prosper Merimee, Dietrich Heßling aus Heinrich Manns „Der Untertan“, Nana aus „Nana“ von Emile Zola, Voland, Assasello und der Kater Behemot aus „Der Meister und Margarita“ von Michail Bulgakow, Dorian Gray aus „Das Bildnis des Dorian Gray“ von Oscar Wilde und schließlich Felix Krull aus „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ von Thomas Mann…

Der Schriftsteller lädt sie alle, nachdem sie aus seinem Bücheregal herab in seine Stube geklettert sind, zu einer Abendtafel, bittet zu Tisch. Schon an der Tafel ergeben sich, zwanglos zuerst, die überraschendsten Paarungen. Aber auch erste Spannungen. Lotte setzt sich zu Don Juan, Heßling zu Nana, Dr. Jekyll achtet darauf, dass neben ihm ein Platz für den zwölften Gast frei bleibt, Gray nimmt neben Krull Platz. Gespräche entstehen, in denen man sich vorstellt und die eigene Weltvorstellung entwickelt. Der Kater Behemot bedient derweil bei Tisch. Dabei zaubert er diese und jene Kleinigkeit herbei.

Ein erster Tumult entsteht als Don Juan der Charlotte Kestner auf ihr Bitten aus seinem Leben und von seinen Liebschaften erzählt. Man will pikante Einzelheiten hören. Nana wirft ungefragt ihre eigenen Erfahrungen in die Debatte. Schließlich liefert sie eine Einlage aus ihrem Pariser Bühnenprogramm, was die Anwesenden schockiert und manchen auch peinlich berührt. Heßling stürzt mit einem „wenn das der Kaiser wüsste“ auf die improvisierte Bühne, wird aber von Gray und Krull zurückgeholt und beruhigt. Überhaupt spielt das Thema Frauen und die Liebe eine große Rolle. Man unterhält sich über die Rotlichtszene, kommt auf den abwesenden Mr. Hyde zu sprechen. Dr. Jekyll wehrt ab und ist verlegen. Krull hat aus seiner Frankfurter Zeit über eine Menge Erfahrungen zu berichten. Man streitet sich, erhitzt sich. Wieder und wieder wird die Stimmung von Voland und seinen Gesellen angeheizt. Dem Schriftsteller, der mehrmals zu einer Begrüßungsrede ansetzen will, entgleitet die Führung des Abends. Eine regelrechte Orgie nimmt ihren Anfang. Derbe Späße werden gemacht. Voland zeigt eine Zaubereinlage aus Moskau und köpft dabei nur so zum Spaß den Diederich Heßling, der indes die Prozedur ohne Schaden übersteht. Lord Henry, der intime Freund Dorian Grays, erscheint und hält eine lange Rede über die Frauen und wie er sie sieht. Auf dem Höhepunkt des Abends erscheint plötzlich, nachdem Dr. Jekyll sich wegen Übelkeit entschuldigt hat, ein übler Geselle, der keinerlei Grenzen kennt. Es ist Mr. Edward Hyde. Als der sich an Nana vergreifen will und dabei Lord Henry zu Boden schlägt, nimmt Voland die Sache in die Hand. Dr. Jekyll wird im letzten Moment gerettet, Hyde in den Doktor zurückverwandelt.

Schließlich löst sich weit nach Mitternacht der ganze Spuk auf und der Schriftsteller sitzt allein und verwirrt in seiner Bibliothek...

Zum Autor:

Klaus Funke, geboren in Dresden, ist ein erfolgreicher Autor bekannter Romane, Novellen und Ezählungen. Mit „Der zwölfte Gast“ hat er auf Anregung seines einstigen Verlegers Elmar Faber ein literarisches Kabinettstück ersten Ranges hingelegt. Die Erzählung erscheint erstmalig bei BoD Norderstedt

Niemals hätte ich gedacht, einmal im Leben Stevenson´s Mister Hyde gegenüber zu stehen. Und ob ihr es glaubt, er war genauso fürchterlich wie im Buch, sogar noch schlimmer. Eine Bestie. Ein Monster. Auch Zola´s Nana hat an meiner Tafel gesessen. Man stelle sich vor, direkt neben Diederich Heßling saß sie. Mit so gut wie nichts an. Ein verführerisches Weib.

Dann, der Heßling, ein glatzköpfiger Fleischberg. Ihr wisst jener Diederich Heßling aus Heinrich Mann´s Untertan. Mit diesem pomadisierten Bärtchen unter der Nase. Grotesk.

Und ihnen gegenüber hockten den ganzen Abend Bulgakows Ausgeburten, jenes abscheuliche Teufels-Trio, bestehend aus Voland, Asasello und Behemot, dem riesigen Katzenvieh.

Übrigens, Dorian Gray war auch gekommen. Und er war in Wahrheit noch schöner als der Helmut Berger in der Verfilmung des Oscar-Wilde-Romans, neben ihm saß Felix Krull, auch der ein schöner Mann, wenn ihm auch der Alkohol schon ziemlich zugesetzt und viel von seiner Jugendfrische genommen hatte. Der interessanteste Mann des Abends war zweifellos Don Juan de Tenorio aus Sevilla. Er entstammte der Novelle „Die Seelen des Fegefeuers“ von Prosper Merimee. Er verstand es, die ganze Abendgesellschaft in seinen Bann zu ziehen. Er erzählte und erzählte, ein aventura amorosa nach dem anderen, und alles lauschte mit offenem Munde.

Und nicht zu vergessen Thomas Manns Charlotte Kestner, ihr wisst jene „Lotte in Weimar“, sie saß an meinem Tisch, schon etwas ältlich, mit zittrigem Kopfe, aber immer noch leicht zu entflammen. Natürlich, wenn es, wie oben erwähnt, um Mr. Hyde ging, durfte der Dr. Jekyll nicht fehlen. Ein feiner, ein gebildeter Herr. Auch sicherlich ein ganz ausgezeichneter Arzt.

Hab ich wen vergessen?

Oh ja, den Fürsten Stepan Oblonski, Anna Kareninas Bruder, ihn hätte ich beinahe übersehen, aber er ist auch den ganzen Abend so merkwürdig still gewesen.

Das waren sie, ob ihr das nun glaubt oder nicht, das ist meine Tischgesellschaft gewesen.

Welch ein buchenswertes Ereignis! hätte der Oberkellner Mager aus dem Weimaer „Elefant“ ausgerufen, wenn er nicht zwischen den Buchseiten stecken geblieben wäre. Zu gern hätte er seinen ehrenwerten und berühmten Gast, Frau Kestner, hierher zu mir begleitet,

Nun werdet ihr euch fragen, ob ich noch Herr meiner Sinne bin. Ein Verrückter werdet ihr denken. Diese berühmten Romanhelden in der Wohnung eines Sterblichen? Unmöglich.

Aber, in der Tat, ich schwöre es, sie waren alle anwesend.

Hört zu, das kam so:

Es ist noch nicht lange, höchstens ein halbes Jahr her. Zum hundertsten Mal hatte ich mich in meiner Bibliothek eingeschlossen, hatte mich in den alten Ledersessel gesetzt und war brütend in meine Träume versunken.

Wieder wollte ich die alten Bände im Geiste aufmarschieren lassen, wollte, dass meine Bücherhelden ihnen entsteigen, wollte mich mit Ihnen unterhalten, sie konsultierten, wollte, dass sie um mich her laufen, wollte ihren Rat hören oder ihre Monologe, wollte mich mit ihnen streiten oder ließ sie untereinander streiten, versöhnte mich wieder, verglich, wägte, dachte nach, trank den einen oder anderen Whisky, rauchte die eine oder andere Zigarre…

Und würde dann wieder weit nach Mitternacht ohne ein Ergebnis zu Bett gehen…

Ja, mir fehlte damals die entscheidende Idee für ein neues Buch, das ich schreiben sollte. Ich hatte Tausende Vorstellungen, Wünsche, Ideen, aber eben der eine alles entscheidende Gedanke, die eine Idee, sozusagen der Schlussstein in meinem geistigen Gebäude für ein neues Buch fehlte mir noch und er wollte und wollte nicht kommen.

Ich war am Verzweifeln. Aller Mut, aller Elan schien mich verlassen zu haben. Üble, depressive Gedanken quälten mich. Faust´sche Gedanken… Wo wäre die Phiole, dachte ich, die ich an die Lippen setzen könnte?

Wochen. Monate ging dies so fort. Einen jeden Abend machte ich einen neuen Versuch, traf ein neues Arrangement, denn noch war die Hoffnung in mir nicht ganz erstorben. Vielleicht gelänge es, dachte ich schließlich und klammerte mich an einen Gedanken wie an den berühmten Strohhalm – den Zufall. Ja, vielleicht brächte, wenn ich einfach nur dem bloßen Zufall mehr Raum gäbe, den befreienden Durchbruch, einfach, indem ich alles geschehen ließe und gar nicht so sehr mit genauer und kleinlicher Vorbedacht an das Problem heran ginge. Und mir kam der geniale Gedanke:

Was wäre alle Planung gegen die Genialität des Zufalls?

Und dann! Ich schwöre, so war es: An einem Dezemberabend im letzten Winter geschah es… Ich hatte in meinem seidenen Hausmantel, die blaue Samtkappe auf dem Kopfe, vielleicht eine halbe Stunde still in dem alten Sessel gesessen, hatte an den langen Reihen der Bücher emporgeblickt, und war schließlich an einem dicken ledergebundenen Bande Lew Tolstois hängen geblieben.

Ja, ledergebunden war er mit einem schwarzen Rückenschild. Darauf in Goldschrift:

Lew N. Tolstoi – Anna Karenina.

Seltsam, dachte ich, immer ist es Tolstoi, Lew Nikolajewitsch, mit dem bei mir alles beginnt - wie auch alles mit ihm endet. Warum nur? Nicht etwa, wie man bei einem Deutschen vermutete, dass der Gedankenreigen mit Thomas Mann beginne. Für unsereinen mit Thomas Mann. Das wird erwartet. Nein, bei mir keineswegs mit Mann, immer beginnt es bei mir mit Tolstoi. Heute also mit „Anna Karenina“.

Ich atme tief und warte, wer mir heute als erster zu Gesicht kommt. Wer wird den Blättern wie aus einem anhaltenden Zug zuerst entsteigen? Ja, mir gefällt dieses Bild: Ein soeben auf dem Bahnhof angekommener Zug. Die Bremsen kreischen, Dampf zischt auf (es muss unbedingt ein dampfgetriebener Zug sein), Abteiltüren werden geöffnet. Die ersten Fahrgäste steigen, ihr Handgepäck vor sich haltend und sich neugierig auf dem Bahnsteig umblickend, aus.

Natürlich, ich erkenne ihn sofort.

Es ist Stepan Arkadjitisch Oblonski, Fürst Obonski, Anna Kareninas Bruder. Und natürlich steht er nicht auf dem Bahnhof, sondern in meinem Bibliothekszimmer. Der Bahnhof, das war nur ein Bild. Stepan ist dem Roman Tolstois entstiegen. Höflich fragt er, ob er sich setzen darf. Ich nicke, weise auf die alte Lederottomane, die sich, von einem langhaarigen Schaffell bedeckt, in der Zimmermitte zünftig ausnimmt. Ich halte das Stück in Ehren. Es stammt von meinem Großvater. Er hat es noch vor dem ersten Weltkrieg aus Istanbul mitgebracht.

Während Stepan also die fein gebügelten Hosen ein wenig liftet, damit sie im Sitzen an den Knien nicht ausbeulen, es wäre schade um den teuren englischen Stoff, betrachte ich meinen Gast genauer. Ich gebe zu, ich bin ein wenig irritiert, dass es überhaupt jener Fürst Oblonski ist, der sich zu mir gesellt hat, lieber wäre mir aus der „Anna Karenina“ Levin gewesen. Mit Levin unterhalte ich mich lieber, mit ihm haben die Gespräche größere Tiefe. Oblonski ist ein Salonplauderer, angenehm, gewiss, aber auch immer ein wenig oberflächlich. Gut also, ich finde mich ab, dass es nicht Levin ist, beschaue mir den Fürsten intensiver.

Er ist ein wenig fülliger geworden, mein Stepan Arkadjitisch, sage ich zu mir, und auch die Stirn ist jetzt höher, die Haare sind ein wenig zurückgewichen. In ein paar Jahren wird er eine Glatze haben, stelle ich mir vor und lächle.

Stepan (wir sind seit Jahren Duzbrüder), der meinen Blick gesehen hat, lächelt zurück, sagt: Ja, die Haare, mein Lieber, da kann man nichts machen. Sie fallen aus, werden weniger mit jedem Tag, den man älter wird, und sogar Matwej, mein Kammerdiener, äußerte vor ein paar Tagen, dass er beim Reinigen meiner Haarbürste immer mehr von den ausgegangenen Haare fände, auch ein paar graue seien schon darunter. Tja, was soll ich sagen, mein Lieber, du kennst meine Ehrlichkeit und Offenheit - noch keine Vierzig, aber von außen schon ein alter Mann. Und, das ist es ja, was die Frauen sehen - den Mann von außen. Seine inneren Werte bleiben verborgen. Aber ehe so eine Frau die inneren Werte erkannt hat, müsste sie ja zuerst die äußere Hülle akzeptieren und sozusagen überwinden. Bei mir gelingt das nicht. Nicht mal unsere Französin oder die Zimmermädchen, ja selbst die Zimmermädchen nicht, bemerken den glühenden und den edlen Mann in mir. Sie sehen nur den dickgewordenen Glatzkopf. Den Hausvater, in Galoschen und im Hausrock, den sie jeden Tag sehen. Denn, die Frauen, ach alle Frauen, wollen heutzutage nur attraktive Schönlinge, Männer, die äußerlich jung erscheinen, mit glatter Haut ohne Runzeln, mit glänzenden Augen, mit elastischen Gliedern, schlank, ohne Bauch, den ewigen Offizierstypen, so etwas wie einen Bel Ami… und, sieh mich an, hier… und er hebt die Revers seines Jacketts auseinander, lässt die vornehme, graue Atlasweste sehen, die über dem Leib spannt und die Knöpfe bedenklich auseinander schiebt. Ja, sieh nur her, hier, wiederholt er und streicht sich mit seiner gepflegten, ringgeschmückten Hand über den tatsächlich ein wenig gewölbten Bauch… aber ach, es ist kein Schmerbauch oder etwa eine Biertonne, welche mir der Fürst entgegenstreckt, höchstens ein kleines spitzes Bäuchlein von bescheidenem Ausmaß.

Und gerade wollte ich deswegen etwas Entschuldigendes, etwas lustig Entspannendes sagen, als neben mir ein Wesen auftauchte, mit dem ich keineswegs gerechnet hätte. Das heißt, ich sah dieses Wesen zwar neben mir, aber keineswegs direkt, sondern in einem kleinen Spiegel, der auf einem Tischchen lag. Dieses Wesen, ein riesiger schwarzer Kater, war nur flüchtig im Spiegel zu sehen, es war mehr ein Huschen, so wie man flüchtig etwas aus den Augenwinkeln sieht. Ich war ziemlich überrascht und wollte gerade Stepan fragen, ob auch er dieses Riesenvieh gesehen hätte, als plötzlich hinter mir eine Stimme erklang:

Regen Sie sich nicht auf, mein Lieber, der Kater gehört zu mir, es besteht kein Grund für Erschrecken oder Panik.

Ich wandte mich um, doch nun, das glaubt mir bitte, erschrak ich wirklich, denn auf der niedrigen Lederbank unter dem Fenster saß nicht nur dieser Kater, dick, fett und anmaßend grinsend, mit einer Hahnenfeder auf dem Kopfe und einem altmodischen, goldgerändertem Monokel im Auge, wodurch mich das gelbe Katzenauge grotesk und übergroß anstarrte. Neben dem Katzentier, das gruselig und groß wie ein Kalb war, hockte ein kleiner, drahtiger Kerl, angetan mit einem karierten Jackett, einem kecken Schnurrbart unter der Nase, auch der mit einer Hahnenfeder an seinem ebenfalls karierten Hut, und, ihr glaubt es nicht, er trug einen Kavaliersdegen an der Seite. Er feixte mich an, wiederholte: Nein, keine Angst, der Kater gehört zu mir. Geben Sie ihm nur schnell irgendeinen Imbiss. Er knurrt schon verdächtig und immer, wenn er Hunger hat, wird er unberechenbar.

Ich war so verwirrt, dass ich tatsächlich aufsprang und nach draußen ging, etwas Essbares zu holen. Ich war darauf gar nicht eingerichtet, starrte blöde in meinen Kühlschrank und angelte schließlich mit einer Gabel aus einem Glas einen Bismarkhering, brachte den Fisch dann an der Gabel schwankend ins Bücherzimmer und hielt dem Kater den Happen hin. Der nahm den Hering mit einem schnellen Zuschlagen seiner Tatze an sich, roch daran, verzog das Katzengesicht und schlang ihn schmatzend hinunter. Sein Herr, der mit dem Hut, lachte vergnügt: So ist es recht… Er machte eine Pause, ergänzte: Ich sehe Sie überrascht mein Lieber. Dazu besteht kein Anlass. Mein Gefolge ist ungewöhnlich, gewiss, aber, ich reise nun einmal nicht gern allein… führen Sie nur einstweilen Ihr Gespräch mit dem Herrn dort, er wies auf Stepan Oblonski, weiter. Wir hören zu und wo es nötig ist, beteiligen wir uns an der Unterhaltung.

Ich war, wie man sagt, ohne Sprache, also sprachlos, und wusste vor Schreck nicht, worüber Fürst Oblonski und ich eben geredet hatten. Es war mir wirklich und wahrhaftig entfallen. Mir war der Gesprächsfaden gerissen. Stepan indes schien von dem Zwischenfall ungerührt. Mit seinem feinsten Gesellschaftslächeln machte er einen Schritt auf den Herrn im karierten Jackett zu, sagte: Vielleicht stellen Sie sich erst einmal vor, werter Herr. Mit wem haben wir denn die Ehre? Das würde mich interessieren.

Er hatte, das war bemerkenswert, den Fremden auf Russisch angesprochen. Ich hatte nicht alles verstanden. Warum er das getan und wie er darauf gekommen war, der Fremde könne russisch verstehen, wusste ich nicht, vielleicht hatte er aus der Art wie dieser das Deutsche aussprach oder aus irgendwelchen mir unbekannten Zeichen erraten, das er es hier mit einem Russen zu tun hatte.

Was denn für eine Ehre? feixte der Angesprochene dem Fürsten ins Gesicht, antwortete indes in deutscher Sprache, währende sein Kater dazu possierliche Bewegungen machte, fast so, als wäre er der Gebärdendolmetscher seines Herrn. Ach, die Ehre? wiederholte der und lachte: Ha, ha, ha… es wird sich zeigen, ob es eine Ehre ist, dass sie uns kennen gelernt haben. Und überhaupt, wieso sprechen Sie mich auf Russisch an? Was erlauben Sie sich? Wenn ich nun mein Inkognito wahren und gerade eben nicht russisch sprechen will? Nun gut, ich bin ein höflicher Mensch: Man nennt mich Voland, dies hier ist mein Kater, der allerlei Kunststückchen kann, und dann haben wir noch Asasello… wo steckt er nur? Ah hier, und im selben Moment erschien hinter meinem buntbedruckten Paravent, der in der Ecke neben dem Fenster stand, ein kleiner, aber breitschultriger Mann mit einer Melone auf dem Kopf. Durch die breiten Schulter und sein schmales Unterteil sah er wie ein Dreieck aus oder wie eine übergroße Blattwanze. Sein Gesicht, ungewöhnlich fies und brutal, wurde durch einen zwischen seinen Lippen wie bei einem Eber steil aufragenden Eckzahn ins Groteske verzerrt. Feuerrote, wirr abstehende Haare vervollständigten das Bild eines Höllengnoms. Dieser Hilfsteufel betrat die Szene mit frecher Selbstverständlichkeit, zeigte mit seinem schmutzigen Finger, dessen Fingernagel lang, unrein und wie eine Kralle gebogen war, auf Stepan Arkadjitsch und sagte mit näselnder, vielleicht sogar mit verstellter Stimme:

Das soll ein Fürst sein? Echte Fürsten gibt es ja gar nicht mehr. Die Revolution hat sie abgeschafft. Ebenso könnte ich Generalsekretär der UN sein oder Bundeskanzler von Deutschland und Österreich zusammen oder Erzbischof von Köln. Ha, ha, ha – und er brach in ein dröhnendes Lachen aus, wobei ihm der Speichel von der Lippe rann. Der Speichel tropfte auf mein Laminat und hinterließ dort Flecken, als ob man eine ätzende Flüssigkeit vergossen hätte. Doch er hörte mit dem Lachen abrupt auf, schloss den Mund so plötzlich, dass sich der Eckzahn durch die Oberlippe bohrte; indes seltsam, es blutete nicht. Sein Chef, sein Herr und Meister Voland, hatte ihm Stillschweigen geboten und gezischt: Halt deinen Mund, Asasello. Wir sind hier unter feinen und gebildeten Leuten und wollen die Gesellschaft nicht jetzt schon zur Verzweiflung bringen. Setz dich hier neben den Kater auf die Bank…

Und, während der Rothaarige sich setzte, Stepan nervös an seinem Bärtchen zupfte, war dies die Gelegenheit für mich, das Wort zu ergreifen. Natürlich sprach ich Deutsch. Ich fragte Voland und verneigte mich, ob ich es etwa mit dem berühmten Voland aus dem weltbekannten Roman von Bulgakow zu tun hätte, und ob seine zwei Gesellen dieselben seien, mit denen er seinerzeit in Moskau die halbe Stadt verrückt gemacht hätte. Voland, dessen linkes Auge sich während meiner Ansprache von dunkelbraun nach hellgrün verfärbt hatte, lächelte vergnügt, gerade so wie einer, den man vor großem Publikum herausgehoben hat, er verneigte sich ebenfalls und antwortete:

Oh ja, Derselbe bin ich. Der berühmte Alleswisser, Alleskönner und Allesverderber, und Derselbe auch, ha, ha, ha wenn Sie so wollen, bis in alle Ewigkeit. Darauf schlug der Kater mit seinem Schwanz, den er in beide Pfoten genommen hatte, zuerst ein Kreuz und sich dann mit aller Kraft auf die Schenkel. Dazu meckerte er wie eine Ziege, was ihm keiner zugetraut hätte und was, weil er doch ein Kater war, ziemlich komisch wirkte. Asasello grinste wie eine breitmäulige, rothaarige Bulldogge.

Voland fuhr fort: Und ich würde, mein lieber verehrtester Gastgeber, heute alles wieder so machen wie damals in Moskau, nur noch schlimmer und derber und nicht nur im Moskau, nein, überall, wo die Menschen so satt und so mit sich im Reinen sind und ihrer Menschenordnung folgen wie eine Hammelherde. Denn Sie wissen ja, alle Ordnung ist mir verhasst, denn alles, was entsteht, ist wert… doch, er winkte ab, was sage ich Ihnen diese ollen Kamellen… Ihr Goethe ist auch nicht mehr das, was er einmal war, nein, was schwatze ich das hundertmal Gesagte, es genügt das Chaos herzustellen und schon weiß man, wer am Werke ist…

Plötzlich, mitten im Wort, erstarrte Voland, richtete sein Auge auf eines meiner Bücherregale, auch seine Spießgesellen glotzten, und das gelbe Katerauge funkelte gefährlich. Selbst Stepan, der den Blicken der Drei gefolgt war, schaute erschrocken. Wieder, wie vor ein paar Minuten wandte ich mich jäh um, nur diesmal in die andere Richtung, nämlich zu meinen Regalen hin. Was ich aber sah, war erstaunlich und faszinierend. Ein nacktes Frauenbein, ungemein wohlgeformt und ohne ein störendes Härchen, am Fuß mit einem silbernen Pantoffel geziert, schob sich zwischen den Buchdeckeln hervor, wurde größer und plastischer, glänzte. Dazu spielte irgendwo ein Salonorchester. Das Frauenbein aber, ihr versteht, war nur der Anfang. Ein ganzer Frauenkörper erschien. Ein Schauer erregte mich und Stepan, selbst das höllische Trio war für den Moment überrascht und still, denn die Frau war nackt.

Sie ließ sich vom Regal herab, stand einen Augenblick ohne scheinbaren Entschluss vor ihren Bewunderern, und sie tat das mit einer gewissen gelassenen Verwegenheit, der Allmacht ihres nackten Leibes gewiss. Gut, ich sage nackt, das trifft es indes nur halb, denn ein durchsichtiger, golden schimmernder Flor hüllte sie ein; ihre ganze Gestalt war die einer Venus wie wir sie aus dem Pariser Louvre kennen, hellenistisch, als römische Kopie und im Falle der Figurinen des Louvre von Nicolas Cordier um 1609 restauriert, ihre runden Schultern, wie ihr Schöpfer Zolá sie einst beschrieb, ihre amazonenhaften Brüste, deren rosige Spitzen aufrecht und starr wie Lanzen standen, so Zolá, ihre breiten Hüften, nicht solch knabenhafte Becken wie sie uns die Modejournale heute präsentieren, nein, zur Liebe einladende Hüften, die in wollüstigem Wiegen rollten; sie zeigte ihre Schenkel, die Schenkel einer üppigen Blondine; so wie ihr ganzer Leib unter dem leichten Gewebe nicht bloß zu erraten, sondern real zu sehen war. Ja, ich erinnere mich, so hat dieses Weib Emile Zolá, wahrscheinlich selbst in seine eigene Schöpfung vernarrt, einst beschrieben, und so erschien sie auch unter den ersten Abendgästen in meiner Bibliothek, denen es, gleich mir, natürlich sofort die Sprache verschlug. Sie machte einen kleinen Schritt auf mich zu, hob die Arme und man gewahrte die goldenen Härchen in ihrer Achselhöhle. Nicht etwa ausrasiert, enthaart und mit diversen Ölen gesalbt, wie es die heutige Mode, einer dekadenten Tradition des späten Roms folgend, fordert.

Ja, sie hob die Arme wie auf der Bühne im Pariser Théâtre des Variétés und vielleicht wollte sie, dass wir applaudieren. Aber es gab keinen Applaus. Zu groß war die Verblüffung. Nur Stepan Arkadjitsch hatte seine Hände bewegt, als wollte er klatschen, doch auch er erstarrte als hätte er das Medusenhaupt erblickt.

Wollen Sie mich nicht vorstellen? fragte sie nun mich, fragte, weil wir uns von früheren Begegnungen her kannten, und weil sie ahnte, oder besser, wusste, ich wäre der Gastgeber und es wäre gewissermaßen meine Pflicht.

Gewiss Madame. Ich verneigte mich. Und ich wandte mich an die Versammelten, sagte:

Herrschaften! Hier haben Sie Madame Nana de Coupeau, eine der ersten Künstlerinnen aus Paris, ich empfehle sie Ihrer ganz besonderen Aufmerksamkeit… eine unnötige Bemerkung, ich weiß. Denn Voland kicherte hemmungslos, sein Kater schnurrte und Asasello hatte sich demonstrativ in den Schritt gefasst.

Doch Nana schien zufrieden, sie lächelte, hob indes fragend die Augenbrauen.

Ach ja, Madame, ergänzte ich erklärend, der Abend hat soeben erst begonnen, es werden noch eine Reihe von Damen und Herren erscheinen, und, da ich selbst nicht genau weiß, wer uns heute noch die Ehre gibt, sollten wir abwarten und uns wie ich selber der Überraschung hingeben… Ganz sicher würden auch für Madame, hier verneigte ich mich wieder, interessante Herren dabei sein, und sie solle sich einstweilen einen Platz suchen, und… und… ich suchte nach einem passenden Wort, doch Stepan kam mir zu Hilfe, indem er plötzlich, woher weiß der Teufel, einen modischen pelzbesetzten Überwurf in den Händen hielt und ihn der Französin behutsam um die Schultern legte. Sie räkelte sich unter seinen Händen, gurrte wie ein Täubchen, lächelte ihm dankbar zu, und ich wette, mein guter Stepan war wieder einmal nahe daran, sich Hals über Kopf zu verlieben. Wenn es nicht schon geschehen war. Jawohl, ich sah, er stand bereits in hellsten Flammen: Seine Augen glänzten wie im Fieber, der Schnurrbart zitterte, und so flüsterte ich ihm beruhigend zu: Keine Angst, mein Lieber, Dolly wird nichts davon erfahren… Er lächelte abwesend und verlegen, wusste nicht, was er tun sollte, blieb aber in der Nähe der Französin stehen. Er wurde indes abgelenkt und auch ich kam nicht dazu, den Beiden meine Aufmerksamkeit zu schenken, denn neue Gäste waren erschienen. Jawohl, höchst interessante Gäste waren aus den Regalen ins Zimmer herab gestiegen. Wenn es noch mehr würden, dachte ich, müsste ich im nebenangelegenen Salon eine Art Tafel einrichten, auch etwas Essbares und Getränke besorgen. Voland, der mir diese Besorgnis angesehen hatte, war aufgestanden und tippte mir auf die Schulter. Er werde mir, sagte er, seinen Kater Behemoth zur Verfügung stellen. Der sei gewandt und umsichtig und man glaube gar nicht, was er mit seinen Katzenpfoten für ein Geschick habe… Voland winkte das Katzentier heran. Der sprang mit seinem Satz vom Lederdiwan auf, kam herbei. Voland instruierte ihn. Der Kater verneigte sich und verschwand im Salon. Voland, hinter ihm her. Dort hörte ich die Beiden mit dem Geschirr und den Gläsern klirren, hörte das kleine Wägelchen rollen, sah sie hinauseilen und wieder hereinkommen. Ein Lärm, ein Gesumm, war zu vernehmen, wie man es kennt von einem großen Bankett, wenn Hunderte Kellner es richten. Und siehe, in weniger als einer halben Stunde schob der Kater die gläsernen Schiebetüren auseinander und man konnte einen festlich geschmückten Salon erblicken, bereit für ein Galadinner der obersten Klasse. Sogar ein kaltes Büfett war eingerichtet, darauf die erlesensten Schinkensorten, edelste Salami und Käse, Kaviar, Oliven und eingelegte Pilze, zwei, drei zerteilte Hummer, Krabben, gebratenes Geflügel, verschiedene Sorten kalter Braten, Soßen, Suppen, Pyramiden von Bananen, Ananas und Weintrauben, eine Schale mit Himbeeren, frischen Kirschen und weiteres noch. In zwei Eiskübeln stand Sekt bereit, auf einem Beistelltischchen ungezählte Flaschen der erlesensten Weine, natürlich auch Fruchtsäfte und Tees für die Damen, Kaffee dampfte und gurgelte durch die Maschine. An alles schien gedacht. Die Tafel auf seidenem Tuch festlich eingedeckt, mit Blumenschmuck, mit edelstem Hutzschenreuther-Porzellan und schwerem silbernen Besteck, mit Kristallgläsern und Karaffen. Sogar Zahnstocher und seidene Tücher lagen bereit. Nichts von all der Pracht besaß ich in meinem Haushalt. Woher dies nur alles so schnell gekommen war? Doch, allzu viele Gedanken machte ich mir nicht. Behemoth und sein Meister mussten das Ganze in Windeseile herbei gezaubert haben. Wer weiß, wo es nun in aller Welt fehlte, in welchem Prachthotel oder an welchem Fürstenhof man es vermisste. Ein Hauch von Bewunderung und heimlichem Neid wehte mich an. Aber, Genugtuung und Erleichterung erfüllten mich ebenso, denn jetzt könnte ich meine Gäste würdig empfangen und bewirten, vielleicht wie es einige von ihnen gewöhnt waren, wie es ihrem Stande entsprach und was sie womöglich sogar erwartet hätten… Ich nickte Behemoth freundlich anerkennend zu, wollte mich schon bedanken, als ich sah wie der sich ein Stück kalten Braten in sein Katzenmaul schob und hernach mit seinem Katzenschweif eine Terrine polierte; da ließ ich verärgert das Bedanken und wandte mich um, die Neuankömmlinge zu begrüßen. Es standen da eine ältere Dame und zwei Herren vor dem Regal. Sie schauten ein wenig unschlüssig, neugierig und zugleich erwartungsvoll in die fremde Umgebung. Besonders das Aussehen der Französin und die Visage Asasellos schienen sie zu irritieren. Ich trat zuerst zu der Dame, verbeugte mich, sagte meinen Namen. Sie reichte mir die Hand zum Handkuss. Eine Sekunde war ich verwirrt. Einen Handkuss? Wie macht man das? Ich erinnerte mich, dass man ihn nur andeutet, nicht etwa die nassen und unreinen Lippen auf den Handrücken drückt. Also nahm ich die hingestreckte Hand. Es war die Hand einer Fünfzig-, vielleicht sogar schon Sechzigjährigen, mit Altersflecken, runzelig und faltig, mit zwei Ringen geschmückt, einem wertvollen Smaragdring und einem Ehering, der indes schon von älterem Datum, eine Goldlegierung mit einigen dunklen Korrosionsflecken; indes die Hand roch gut, nach Lavendel und nach etwas anderem, mir unbekannten. Am Handgelenk hing an einer zierlichen Lederschlaufe ein Fächer. Er schaukelte leise und übertrug ein Zittern, unter dem die Dame litt. Also beeilte ich mich, brachte den Kuss zu Ende, streckte mich hoch, sah der Dame in ihre veilchenblauen Augen, in kurzsichtige Augen von distinguierter Mattigkeit, wie Thomas Mann sie beschrieben hat, eingebettet in einigen Wangenspeck, und fand, genau wie ihr literarischer Erschaffer, dass jene Dame früher einst sehr reizvoll gewesen sein musste, und ich sah jetzt auch die eigentliche Quelle, das Zentrum ihres Zitterns, den Kopf, den sie zur Bekräftigung ihrer Worte ein wenig schüttelte, ihn erbeben ließ: Charlotte Kestner, geborene Buff, sagte sie unter eben jenem feinen Zittern ihres Kopfes, vormalige Hofrätin, jetzt wohnhaft in Goslar, vormals geboren in Wetzlar. Meine Tochter und eine Bedienerin kommen noch nach, wenn Sie gestatten (indes, die Beiden kamen natürlich nicht und ich glaube, die gute Hofrätin hat sie auch nicht vermisst).

Ich verneigte mich, sagte: Sehr wohl, gnädige Frau Hofrätin. Wie freue ich mich, Sie heute Abend bei mir zu haben. Wenn man bedenkt, mit wem Sie einst Umgang hatten… Hier errötete die Dame wie ein junges Mädchen und schlug die Augen nieder. Wenn man dies bedenkt, wiederholte ich – ein wirklich höchst buchenswertes Ereignis, wie einst ein gewisser Kellner Mager in Weimar bemerkte. Bitte, Gnädigste, nehmen Sie also einstweilen Platz oder verfügen sich, wenn Sie wollen, schon in den Salon. Ganz wie es Ihnen beliebt.

Sie ging ab, verharrte einen Moment, entschied sich dann in den Salon zu treten, der sie mit festlicher Helle empfing und so, was sie sicher nicht bedacht hatte, noch deutlicher zeigte, wer und was sie war: Eine rundliche Matrone, deutlich jenseits der Fünfzig, sicher nahe der Sechzig, in einem nicht mehr ganz neuen, weißen Kleide mit schwarzem Umhang, Halbhandschuhen aus Zwirn und unter einer, jetzt zurückgeschlagenem, Capotte, die aschgraues, früher blondes Haar, üppig und voll zeigte.

Nachdenklich hatte ich ihr nachgeschaut, und mir war ihr ganzes eigentümliches Schicksal wieder ins Gedächtnis gekommen, wie sie sich dem großen, alternden Goethe nach Jahrzehnten genähert, und wie sie dann erleben musste, dass eine Jugendliebe nicht wieder aufzufrischen ist, ein großartiges Buch, dachte ich, vielleicht sogar eine aufzugreifende Idee, als ich es plötzlich neben mir hüsteln hörte. Der eine der beiden Männer, die ich beinahe vergessen hätte und die ich noch begrüßen musste, war es, der die halbe Faust vor den Mund gehalten und mich mit diesem Hüsteln auf sich aufmerksam machen wollte. Es war ein Herr in den besten Jahren, nicht mehr jung und noch nicht alt, mit einem Arztköfferchen in der Hand, in einem englischen Radmantel, dunkelgrüner Tweed, und einem schwarzen, samtumhüllten Zylinder auf dem Kopfe. Doktor Henry Jekyll! stellte er sich vor. Vielleicht haben Sie schon von mir gehört? Ja natürlich, sagte ich und gab ihm die Hand. Allerdings, fuhr ich fort, allerdings hörte ich auch vom jungen Hyde so Verschiedenes. Und das war nicht nur erquicklich…

Dr. Jekyll, so beschrieb ihn Stevenson, Jekyll hätte ein hübsches Gesicht, und ich bestätigte im Geiste, ja er hatte tatsächlich ein hübsches Gesicht, mit samtbraunen Augen, mit einem allerliebsten gekräuselten Bärtchen und einem geschwungenen sinnlichen Mund; dieses Gesicht aber wurde bei meinen Worten über Hyde bleich, es entfärbte sich buchstäblich bis zu den Lippen herunter und um seine Augen entstand eine gewisse unbestimmte Schwärze, die beängstigen konnte.

Wir kennen uns noch nicht, mein Herr, sagte er, aber die Förmlichkeit und der Unwille, mit der es sagte, zeigte unverblümt seinen Ärger an. Ja, wir kennen uns nicht und ich bin nicht daran interessiert, ergänzte er barsch und abweisend, von diesem Thema mehr zu hören. Das ist eine Angelegenheit, von der ich glaube, wir sollten übereinkommen, sie nun endlich auf sich beruhen zu lassen.

Sehr wohl! antwortete ich. Was sollte ich mehr darauf sagen? Ich nickte, neigte zustimmend den Kopf und bat Dr. Jekyll mit einer einladenden Geste im Salon Platz zu nehmen. Gern könne er, fügte ich an, einstweilen einen Imbiss zu sich nehmen und einen Kaffee oder, wenn das ihm lieber sei, einen Tee trinken, mein Butler (hier dachte ich an Behemoth und musste schmunzeln), mein dienstbarer Geist, verbesserte ich, habe einen sehr guten, „a very good old english tea“, im Angebot; außerdem sei es im Salon nicht so beengt wie hier im Bibliothekszimmer. Jekyll brummte eine Zustimmung und trat, sein Köfferchen von der rechten in die linke Hand wechselnd, in den Salon. Dabei sah ich, wie er den rechten Fuß ein wenig nachzog, was mir seltsam vorkam, weil Jekyll doch niemals als ein Hinkender beschrieben worden war, und ich sah andererseits wie er im Hinausgehen der Nana einen flüchtigen, indes ziemlich prüfenden Blick zuwarf. Wäre dies bloß der Blick des Arztes, dachte ich, oder schon der seines Geschöpfes Hyde, das in ihm allzeit bereit hockte und ein neues Opfer suchte? Auf alle Fälle: Ich beschloss, auf diesen Engländer ein besonderes Auge zu haben, wandte mich aber dem zweiten neu angekommenen Herrn zu.