Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: epubli

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

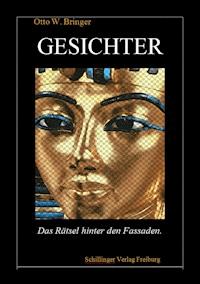

Alles hat ein Gesicht. Menschen, Städte, Häuser, Landschaften, ein Hund. Sonst könnten wir sie nicht wahrnehmen. Uns mit ihnen beschäftigen. Hinter die Fassaden gucken. Ist es so wie es den Anschein hat? Jeder weiß Geheimgehaltenes oder Unentdecktes steckt hinter allem Äußeren. Folgen Sie der Spürnase des Autors, das Rätsel hinter den Fassaden zu lösen. Den Gesichtern bekannter historischer Figuren, Menschen von heute. Von Städten, Gebäuden, Landschaften. Recherchiertes und fantasievolle Plausibilitäten. Offene Fragen,. Spannende Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Über das, was wir nicht wissen. Von Pharao Tutenchamun, Jesus, Karl dem Großen, Goethe, Marilyn Monroe, Adenauer, der Muslimin in der Tram. Dem Ehepartner. Vielleicht finden Sie des Pudels Kern bei sich selbst.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Otto W. Bringer

GESICHTER

Das Rätsel hinter den Fassaden

Imprint

GESICHTER Otto W. Bringer

Alle Rechte bei Schillinger Verlag Freiburg 1. Auflage 2015 · ISBN 978-3-89155-394-7 Titelgestaltung vom Autor. Fotos vom Autor und aus Archiven, in harmonisierender Rasteroptik. Gesamtherstellung: Schillinger Verlag Freiburg

E-Book Konvertierung:

Alles hat ein Gesicht

Städte, Landschaften. Der Mensch per se. Alle Lebewesen, Hund, Katze, Pferd. Wer einem Löwen ins Gesicht sieht, weiß was es heißt, einem Löwen ins Gesicht zu sehen. Zirkusartisten zum Beispiel. Oder Touristen auf der Fahrt durch die Savanne. Schwierig wird es, einer Lerche ins Gesicht zu blicken. Noch schwieriger einer Fliege. Obwohl die Augen groß sind, rund wie Kugeln. Von Gesicht aber keine Spur. Nur Augen. Am schwierigsten ist es, einem Floh ins Gesicht zu sehen. Die winzigen Punkte, die man mit der Lupe suchen muss, können auch Bisslöcher sein vom letzten Kampf mit dem Artgenossen. Vielleicht müssen Flöhe gar kein Gesicht haben. Mit Augen zu sehen.

Sie brauchen nur zu hüpfen und schon sind sie am Ziel. Irgendein Stückchen Haut wird es schon sein. Ihr Zuhause sind streunende Viecher, Menschenmassen in unordentlichen Verhältnissen. Ohne Wasser, ohne Seife. Einzig bisher bekannte Ausnahme der König in Goethes Gedicht. Trotz allmorgendliche kalter Dusche feudaler Nistplatz für ein großes Exemplar seiner Gattung. An was oder wen muss Johann Wolfgang wohl gedacht haben beim Schreiben. Jede einzelne Zeile dieses Gedichts im ‚Faust’ zeugt von Beißlust. Ludwig van Beethoven vertonte es mit gleichem Vergnügen. Hört:

„Es war einmal ein König, der hatte einen Floh. Er liebte ihn nicht wenig wie seinen eignen Sohn. Da rief er seinen Schneider, der misst dem Junker Kleider und misst ihm Hosen an. Und war sogleich Minister und hatt´ einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auch große Herrn.“ Und so weiter, und so weiter, bis alle am Hofe zerstochen und zernagt waren. Alldieweil Bedienstete nicht tot knipsen durften, was ihr Herr und Gebieter liebte.

Hätte gern ihre Gesichter gesehen. Schade, dass es in diesen fernen Zeiten noch keine Paparazzi gab. Und Bildarchive. Kein zeichnerisches Genie bekannt vom Range eines Wilhelm Busch oder Tomi Ungerer. So müssen wir unsere Fantasie bemühen. Wie die Herren von Goethe und Beethoven seinerzeit.

Machen wir uns doch einfach ein Bild von uns selbst nach einem ärgerlichen Zwischenfall. Hat mich zum Beispiel ein Floh gestochen, der besagte Hafer oder ein liebloses Frauenzimmer beleidigt, blicke ich in den Spiegel. Entdecke ein Gesicht, das meines sein sollte, wie ich es kenne aus freundlicheren Tagen. Verzerrt von Wut und hilflosem Zorn. Nichts mehr vom liebenswürdigen Wesen, als das ich mich sah. Bin ich noch ich? Der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an. Schon wieder bei Goethe? Nein bei mir. Höchste Zeit, nachzudenken.

Nicht nur lebende Wesen, auch Häuser haben ein Gesicht. Man nennt es Fassade. Nicht von ungefähr bezeichnet man auch das menschliche Gesicht als Fassade. Eine Fläche, hinter die man nicht blickt auf den ersten Blick. Die vortäuschen kann, was nicht ist. Oder nicht zeigen kann, was ist. Fröhliche Augenfenster lenken von tieftraurigen Gefühlen ab. Vorlautes Mundwerk überspielt vor Angst schlotternde Eingeweide. Das Lächeln in den Augenwinkeln ignoriert die Tränen in der Stimme. Oder böse Absichten.

À propos Fassade. Italiener sind Meister schöner Fassaden. Haben Gesichter wie du und ich, die verstecken oder offenbaren. Aber das, was jedermann in die Augen sticht, machen sie so schön sie können. Fassaden von Kirchen und Kathedralen sind Musterbeispiele der jeweiligen Kunstepoche. Aus weißem, roten oder grünen Marmor. Innen wahre Raumwunder. Die Palazzi des Adels nicht weniger prächtig. Sehen wir die Rückseiten, enttäuscht uns rohes Ziegelmauerwerk. Wie es drinnen aussieht vermuten wir.

Bei den Familien ist es umgekehrt. Ihre Häuser oder Wohnungen sind schlicht, unauffällig. Aber drinnen ist ihr Himmel. Schön wie sie es verstehen. Keramikboden, Edles aus Holz, Porzellan oder Glas. Die Werkstätten im Lande sind weltberühmt für ihre Kunst praktisches Gerät hinreißend schön zu gestalten. Manchmal überrascht uns hinter dem Torbogen ein Innenhof mit Palme oder Oleander. Feiern Italiener Hochzeit, Kindstaufe oder ein Jubiläum, wollen sie das größte, das schönste Fest aller Zeiten. Der ganze Clan, Nonno und Nonna, alle Bambini, Nachbarschaft, das ganze Dorf sind eingeladen. Reicht das Geld nicht, nehmen sie einen Kredit auf. Zahlen lange ab. Egal. Das schöne Gesicht kriegt man nirgends umsonst.

Frauen wissen das am besten. Liebäugeln mit der Alta Moda, der neusten Mode. Kaufen auch wenn es knapp wird Ende des Monats. Schön müssen sie sein. Selbst die Männer legen großen Wert auf ihr Erscheinungsbild. Herrenmode aus Italien ist genauso berühmt und begehrt wie die für das weibliche Geschlecht. Giorgio Armani, Prada oder Valentino klingende Namen. Lass es was kosten. Santa Barbara wird es richten. Oder der heilige Antonius oder ein anderer der heiligen Zunft. Hauptsache schön. Das Gesicht ist gewahrt, die Sehnsucht gestillt. Und sei es nur für einen Tag.

Eine Stadt, ein Platz, eine Wohnung, ein Buch, die Landschaft, alles hat ein Gesicht. Könnten wir es sonst wahrnehmen? Unser Gesicht braucht ein anderes, um sich selbst zu erkennen. Vergleichen, entdecken, widerspiegeln, was es bis dahin nicht berührte. Unsere Augen sind hungrig nach dem Anderen. Nach etwas, das noch keine Spur in ihnen hinterlassen hat. Und doch schon da ist. Tiefer gedrungen bis in die äußersten Fasern der stets wechselnden Zustände, die wir Emotionen, Gefühle nennen. Dort seine Wirkung entfaltet ohne uns zu fragen.

Millionen Gesichter in unseren Neuronen. Unsere ganze Welt in den Nervenzellen des Gehirns gespeichert. Abrufbar nur, was nach der automatischen Auslese zum stets sich ändernden Wertekanon gehört. Also zu dem, was wir jeweils lieben. Wertschätzen, glauben im Laufe eines Lebens. Gesichter, das Wort Sicht steckt darin. Also das, was wir sehen oder gesehen haben von Menschen, Mann, Frau, Kindern. Tieren, Farben und Strukturen der Natur.

Das Gesicht von Sachen in Haus und Garten. Beruf, Auto. Kochen, segeln oder Fußballspielen. Lieblingsgericht. Unterwegs die Ostsee bei Rügen, der schiefe Turm von Pisa, die Bucht von Neapel. Alles hat ein Gesicht. Äußere Bilder. Innere Bilder, die beim Hören der Lieblingsmusik entstehen. Beethovens Flohlied, das Regentropfen-Prélude von Fréderik Chopin, das Trinklied Bier her, Bier her oder ich fall um. Bilder der Kunst. Das Bild des Hasen von Albrecht Dürer. Die spät identifizierte Statue der Pharaonin Teje, mein Favorit. Großmutter des bekannteren Tutanchamun. Und damit bin ich beim ersten Rätsel.

Tutenchamun, der junge König von Ägypten

Hätte Howard Carter 1922 bei seinen Arbeiten in Ägypten nicht die Grabkammer im Tal der Könige entdeckt und die Schätze geborgen, könnten wir ihm nicht ins Gesicht sehen. In das Gesicht Tutenchamuns, des jung verstorbenen Pharao aus purem Gold. Umgeben von prächtigem Nemes-Kopfschmuck. Im alten Ägypten fester Bestandteil des königlichen Ornats. Bedeckt Kopf, Schulter und Brust. Im Nationalmuseum von Kairo zu bewundern, wenn es nicht auf Reisen ist. Eine der eindrucksvollen Totenmasken eines Pharao, die es gibt.

Zuerst blendet uns Gold. Abgründig schimmerndes Gold. Nachgeformt über die gipserne Totenmaske Tutenchamuns. Hinzugefügt Haube und Schultertuch. Das Streifenmuster aus Lapislazuli und Granatrot wirkt wie eingewebt. Auf der Stirn die Uräusschlange, Symbol der Königswürde. Alles so hochkarätig, dass es in mehr als drei Jahrtausenden nicht gealtert ist. Ägypten, vor allem das angrenzende Nubien war reich an Goldvorkommen. Kein Wunder, dass es für Ägypter Ewigkeitswert besaß. Gold war für sie Symbol ewiger Jugend und Unsterblichkeit. Und somit göttlicher Natur.

Dummerweise starb Tutenchamun schon mit 18 Jahren. Die einen sagen nach einem Jagdunfall. Andere sprechen von tödlicher Krankheit. Einige von Gift. Bisher konnte nichts von alledem eindeutig nachgewiesen werden. Außer dass er wie seine Verwandten an Skoliose, einer Wirbelsäulenschwäche litt. Bandscheibendegeneration weiß man heute. Zu unserem Glück ließen ihn damalige Bestattungsrituale bis heute nicht zu Staub zerfallen. Alles Körperliche ist rekonstruierbar, analysiert dank Mumifizierung, Röntgentechnik und DNA. Religiöse Bräuche und Alltagsarbeit lassen sich von den Wandbildern in Gräbern, Skulpturen und Hieroglyphentafeln ablesen, vergleichen und annähernd genau beschreiben. Dank Jean François Champollion, der 1822 Grammatik und Wortschatz der ägyptischen Schrift mit ca. 7000 Zeichen auf dem dreisprachigen Stein von Rosetta vollständig entzifferte.

Im alten Ägypten glaubte man an ein Leben nach dem Tod. Wie bei allen Völkern und Religionen. Gab den Verstorbenen Speisen mit auf den Weg, aufbewahrt in beschrifteten Holzboxen. Blumen, ihr Herz zu erfreuen. Und alles Gerät, das sie auch im Leben brauchten. Alles dies bei Königen und Adligen in prächtig ausgemalten Felsengräbern. Die mächtigsten Könige in Pyramiden, Tempel mit schmalen Gängen und versiegelten Kammern. Alle sollten wissen, hier liegt einer, der nicht tot ist.

Vielleicht ist es die wenig bekannte Geschichte des jungen Pharao, die unsere Fantasie beflügelt. Dieses begonnene Leben, von dem man nur weiß, es endete viel zu früh, erlebte keine Höhepunkte. Vollbrachte keine großen Taten wie seine Vorgänger, zugunsten eines ständig wachsenden Reiches. Außer variantenreichen Lobgesängen auf die göttliche Person kein Hinweis auf Resultate seines Handelns. Nur Spekulationen. Mich hat das Gesicht beeindruckt.

Dieses Kindergesicht mit gleichsam erstarrten Augen. Fixiert am Irgendwo. Lassen mich an frühmittelalterliche Skulpturen denken. Wie die goldene Madonna im Essener Münsterschatz. Dunkler Punkt im Augenweiß. Dunkelblaue Konturen aus Lapislazuli geben Augen und den lang gezogenen Brauen den typischen Charakter ägyptischer Gesichtskosmetik. Verstärken die Intensität des Blicks. Sieht geradeaus. Durch uns hindurch. Zum Ende des Lichtstrahls am Ende einer Zeit, die nach unserer kommt.

Der Blick Tutenchamuns gilt nicht uns, den Betrachtern. Die leichtfertig nur irgendwas nachplappern statt andächtig zu schweigen. Manche behaupten, dieses Gesicht sei das Resultat eines kosmetisch besessenen Bildhauers. Schön um den Preis der Genauigkeit. Was man auch denkt und herumrätselt:, es ist das Original, das Antlitz Tutenchamuns. So authentisch wie die Totenmasken aller Großen aus Wissenschaft, Kunst und Politik. Auch wenn sie nicht vergoldet sind. Die von Theodor Heuss zeigt einen, den alle kennen. Er ist es.

Tutenchamun im Alter von achtzehn Jahren. Die Wangen, die Nase jung und glatt, die Lippen prall und unverbraucht. Es mag ja sein, dass der Goldschmied die Maske ein wenig geschönt hat. Im Sinne der Harmonie vollendete. Er war schließlich sein König. So jung und schon tot. Die Nachwelt wird es ihm verziehen haben. Das junge, unschuldige Gesicht aber ist ihm glänzend gelungen. Mit allen Fragen, die es uns aufgibt.

Dieses Kindgesicht konnte noch nicht Ausdruck von Reife sein. Charakteristisches Merkmal eines, der ein Riesenreich durch Höhen und Tiefen geführt, innere und äußere Feinde besiegt hat. Nichts von allem hatte eine Falte in seinem Gesicht hinterlassen. Geschah wirklich nichts? Erledigte es der selbstherrliche Beamtenapparat? Oder ließ Aton, der alte Sonnengott, ihn aus Rache nicht zu Ruhm und Ehre kommen? Zorn von Göttern währet ewig.

Vater Echnaton hatte ihn zum beherrschenden Gott Ägyptens erkoren. Seinen Namen in den eigenen und den seines Sohnes integriert. Für alle erkennbar sind sie die Söhne Atons des höchsten neu auf die Altäre gehobenen Gottes. Mit der Sonne als Symbol für Licht und lebensspendende Wärme. Nach dem Tod des Vaters trat der Filius als Tutenchaton mit weniger als zehn Jahren die Nachfolge an. Nicht ahnend, was auf ihn zukam.

Für Eje war die Inthronisierung des Kindes eine Gelegenheit, seinen ehrgeizigen Zielen näher zu kommen. Dem hochrangigen Berater und potentiellen Nachfolger war der Atonglaube immer schon ein Ärgernis. Echnaton ein Ketzer. Jetzt hatte er einen willkommenen Anlass zuzupacken. Er wollte selbst auf den Thron. Was nach dem Gesetz möglich gewesen wäre, wenn es keinen Nachfolger gegeben hätte. Oder einen, der sich im Sinne der Staatsraison als unfähig erwies.

In den letzten Jahren führten Missernten zu Hunger und Unruhen. Eje streute Gerüchte ins Land, die Verehrung des falschen Gottes habe die Ernten verbrannt. Atonkult sei der Grund für Hunger und Leid der Bevölkerung. Behauptete die Clique um Eje und fand zahlreiche Anhänger bei den hungernden Menschen. Der junge König sollte als Personifizierung Atons in Misskredit gebracht werden. Unter Einsatz aller verfügbaren Tricks verunsichert und veranlasst, weg von Aton wieder zum alten Glauben zurückzukehren. Zu Amun, dem Gott der Fruchtbarkeit. Vielleicht verliert der Junge mit dem Namenswechsel seine Glaubwürdigkeit und gibt auf.

Haremhab, ein ihm wohl gesonnener Berater, offenbarte Tutenchamun die Absichten Ejes und riet ihm, Religion und gleich seinen Namen zu ändern. Ohne Zögern befahl er die Rückkehr Amuns im ganzen Land zu feiern. Als Tutenchamun machte er sich jetzt mit großem Vergnügen und jugendlichem Eifer daran, die neue Rolle als lebendes Symbol des alten Fruchtbarkeitsgottes zu spielen. Den vor der revolutionären Tat seines Vaters Echnaton ganz Ägypten verehrte. Ließ verfallene Amuntempel restaurieren, neue errichten. Eje hatte keine Chancen mehr.

Pharaonen besaßen unbegrenzte Macht, Götter von den Altären zu stürzen oder neue zu etablieren. Wenn es ihnen gelang, Priester und den Hof zu überzeugen. Echnaton faszinierte die Sonne als eine lebensspendende Kraft. Die Allgegenwart des lichthellen und Wachstum fördernden Himmelskörpers konnte niemand ignorieren. Die Sonne war bis Tutenchamuns Thronbesteigung Symbol der neuen Religion. Sichtbar am ägyptischen Götterhimmel für jedermann. Skulpturen als Grabbeigaben zeigen den inzwischen gestorbenen Echnaton auf dem Sonnenwagen. Der ihn vom Reich der Lebenden ins Reich der Toten fährt. Noch in Tutenchamuns Grab überlebte eine Sonnenscheibe den Wechsel der Gottheit.

Was dem jungen Tutenchamun bei diesem sehr radikalen Systemwechsel durch den Kopf gegangen ist, sieht man seinem Gesicht nicht an. Könnte mir vorstellen, er war ein musischer Typ. Der lieber auf der Laute spielte als sich mit Beratern zu streiten. Lieber in Papyrusrollen stöberte. Von medizinischem Fortschritt und dem Lauf der Gestirne las als Truppenparaden abzunehmen. Vertraute kindlich seinen Beratern und Generälen, das Richtige zu tun. Im Garten wartete Anchesenamun, geliebte Halbschwester, seit kurzem seine Frau. Ehen von Geschwistern waren damals nicht ungewöhnlich bei Thronfolgern.

Sehe ich die dunklen Augen im dunkel umränderten Weiß verschwimmen, möchten meine Hände die noch kindlichen Wangen umfassen. Wie die eines Sohnes. Die weiche Haut aufnehmen in meine Handflächen. Die unschuldige Ahnungslosigkeit eines kaum Achtzehnjährigen am Ende seines Lebens spüren. Den das Reglement auf einen viel zu großen Thron gesetzt hatte. So schön das Möbel auch gestaltet ist.

Im dämmernden Licht konnten wir den aufwendig geschmückten Thronsessel bestaunen. Einen von sechs verschiedenen Typen, die ihm zur Auswahl mit ins Grab gegeben wurden. Er sollte nichts Gewohntes entbehren. Für die Repräsentation ein prächtiger Armsessel, wie alles königliche Gerät vergoldet. Ein Löwenkopf auf den Armlehnen da wo die Hände aufliegen. Die Rückenlehne, reliefartig geprägtes Leder, vergoldet und mit einem vielfarbigen Bildmotiv geschmückt.

Es zeigt Tutenchamun gekrönt und im festlichen Gewand auf seinem Thron. In trauter Zweisamkeit mit Anchesenamun, seiner Frau. Eindrucksvoll diese Pracht für ein Funktionsmöbel. Eindrucksvoll die vertrauliche Geste der Frau. Ihre Hand ruht auf seiner Schulter. Ihre Blicke hängen aneinander. Eine der seltenen Szenen in der darstellenden Kunst, die göttliche Majestäten privat miteinander zeigt. Menschen wie du und ich.

Wie komme ich dazu, von privater Beziehung zu reden? Kann doch nur aus der Haltung schließen, was sie möglicherweise bewegte. Zugegeben, es sind Vermutungen, Annahmen eines, der selber liebt und geliebt wird. Geschrieben steht nichts. Weder zu ihrer Zeit noch später.

Anders im Hohelied König Salomos, etwa dreihundert Jahre nach dem Ägypter. Für uns immer noch Altertum. Wir lesen von Liebenden, die sich verzehren, in der Hoffnung erhört zu werden. Von heißblütiger Erfüllung, nachträumenden Erinnerungen. Mit duftender Tinte geschriebene Verse. Jede Zeile übertrifft die vorige in der Schilderung der geliebten Person mit schwärmerischen Worten.

„Da der König um mich war, duftete meine Narde – Ein Strauß Myrrhe ist mein Liebster, der zärtlich mir – zwischen meinen Brüsten weilte er die Nacht.“

Es sind nur Worte, aber sie rufen spontan Bilder hervor in unserem Kopf. Realistische. Bilder von schönen Körpern, die einander lieben. Ich sehe sie im Garten lustwandeln, den Himmel darüber wie Glasglocke. Stelle mir ihre Gesichter vor. Die bronzefarbenen Wangen, gerahmt von schwarzem Haar. Die schmale, feingebogene Nase. Im Augenweiß glüht dunkel die Iris. Spiegelt das Licht des Himmels, Rot des Granatapfels. Blau der Hyazinthen vom letzten Abend miteinander. Orientalischer Traum. Der wirklich ist. Worte allein schaffen es, dass wir Gesichter sehen. Denen wir schon begegneten in Märchenbüchern, Kunstwerken und Filmen. Doch das Rätsel dahinter ahnen wir nur.

Vielleicht waren solche Verse en vogue damals. Und Salomo ließ sie sich gern vorlesen. Anlässe hatte er genug. Die Schriften übertreiben, wenn sie behaupten, er habe siebenhundert Frauen und dreihundert Nebenfrauen gehabt. Es werden zahlreiche gewesen sein, im Orient die Regel. Je höher die Stellung, desto mehr Frauen im Harem oder sonst einem Garten der Lüste. Sie beschäftigten ihn neben seinen Staatsgeschäften, dem Bau des ersten Tempels in Jerusalem.

Neue Forschungen ergaben, es sind nicht Lieder Salomos. Sondern Gedichte verschiedener israelitischer Dichter, die in einer Sammlung zusammengefasst weltberühmt wurden. Martin Luther übersetzte neben der Bibel auch diese wunderbaren Verse und gab dem Buch der Lieder den Titel ‚Das Hohe Lied Salomos’. So fanden und finden auch die Deutschen Zugang zu orientalischer Vers- und Liebeskunst.

Es ist eines jener Werke, die nur der Orient zustande bringt. Erzähler waren hoch angesehen im Volk. Worte statt Bilder, die später der Islam verbot. Bis heute haben Worte Macht. Erzeugen zwangsläufig Bilder in den Köpfen der Zuhörer. Vom besseren Leben. Es treibt sie zu Protesten auf die Straße. Aufgeheizt von Bildern im Internet neuerdings. Die Islamisten verbieten wollen, aber nicht mehr können. Weil sie Freiheit versprechen.

Konkretes Anschauungsmaterial aus Zeiten lange bevor es das Internet gab finden wir bei den Künstlern der Renaissance. Salomos Begegnung mit der Königin von Saba ist eines der eindrucksvollsten Motive. Im Fresco des Piero della Francesca in San Francesco, Arezzo. Im Relief auf der Bronzetür des Baptisteriums in Florenz von Lorenzo Ghiberti. Beides im typischen Stil der Renaissance. Alles ist Gestus, Szene, die Gesichter nur angedeutet. Nicht so wichtig?

Tutenchamun lässt mich nicht los. Nichts über seine Rolle als Ehemann ist bekannt. Und dennoch möchte ich dem jungen Mann abnehmen, dass er für sein Liebstes alles tat. Wie jeder frisch Verheiratete damals und heute. Stelle mir vor, beide spielten gerne mit dem Ball. Weil sie es liebte. Eigentlich nur unter Mädchen üblicher Zeitvertreib. Er führte Anchesenamun zum Tanz. In der nahen Stadt spielte eine Mädchenband. Auf Wandbildern sieht man die Schönen Harfe spielen, Schalmei, Flöte. Den unentbehrlichen Rhythmus erzeugen andere mit Klangkörpern, Trommel, Tamburin, Kastagnetten. Muss das eine Stimmung gewesen sein. Stelle mir vor, Tut danach Arm in Arm mit ihr nachhause. Schrieb ihr am selben Abend noch ein gefühlvolles Gedicht. Wie ich der meinigen. Schlief mit ihr und weckte sie am anderen Morgen mit Kuss und einem frisch gepressten Mangosaft. Wie ich die meinige. Soweit meine ganz subjektive Sicht.

Kann aber auch sein, dass es ganz anders zuging. Ohne orientalischen Zauber, den unsere Fantasie hinzu schwindelt. Tutenchamun, so hieß er noch nicht lange, ein Schnösel. Hopste frühreif von einem Vergnügen zum anderen. Mit seiner Frau, meist ohne. Zur Großwildjagd mit Trinkgelage hinterher. Bogenschießen gern. Mit dem Stock fechten am liebsten. Ähnelt unserem Säbelfechten. Fische stechen im Nil. Schwimmen überhaupt nicht gern. Das Pflichtfach bei der Erziehung am Hof war kein Vergnügen. Gelegentlich ärgerte er die Priester, indem er ihnen bei Gottesdiensten Kokosnüsse vor die Füße warf. Etliche Krüge Bier haben ihn nicht selten seine Herkunft vergessen lassen. Trank den allseits beliebten Gerstensaft mit Gleichaltrigen. Seine Art von Protest gegen die strenge Etikette am Königshof.

Eher aber ist anzunehmen, dass er die traditionellen Rituale einhalten musste. Vielleicht sogar einen Aufpasser hatte. Noch in den ersten Jahren seiner Regierungszeit. Er hatte zu lernen, wie man sich als König benimmt. Mehr noch: Sohn Gottes zu sein. Im Kopf Frieden und Wohlstand für sein Land. Private Bedürfnisse nicht in der Öffentlichkeit befriedigen. Ein Pharao stand für das Gleichgewicht der Welt. Dieser jahrtausendelang gepflegte Kult in Ägypten verlangte Aufgabe seines Selbst. Nur Gott sein. Die Arbeit machten Beamtenapparat und Generäle.

So könnte er sich wie im Käfig gefühlt haben. Beobachtet, gegängelt, gefüttert mit Sprüchen. Es tröstete ihn wenig, dass es ein goldener war. Mit der Zeit aber genoss er es, dass der Apparat spurte, wenn er Anweisungen gab. Alle nach seiner Pfeife zu tanzen schienen. Pharao ist Pharao. Doch er war nur das glänzende Aushängeschild. Hinter dem der Beamtenapparat seine offiziellen und privaten Geschäfte betrieb. Wäre er lieber ein Junge gewesen wie andere? Die davon träumen, alles besser zu machen als die anderen vor ihm?

Er blieb bei Bier. Was nicht auffiel. Denn Gerstensaft war dass beliebteste Getränk in Ägypten. Auch am Hofe. Wo hingegen die Oberschicht in der Regel Wein trank. Jeder Adelige, der etwas auf sich hielt, besaß einen Weinberg im Niltal oder einer Oase. In vielen Gräbern erhaltene Wandbilder zeigen Arbeiter im Weinberg und beim Abfüllen in Amphoren. Im Grab Tutenchamuns fand man Krüge mit getrockneten Resten. Analysierte sie als Wein. Von einem hinein geschmuggelt, der seine Trinkgewohnheiten nicht kannte? Oder ihn zwingen wollte, wenigstens auf seiner Reise ins Jenseits Wein zu trinken? Die Grabforscher jedenfalls freuten sich, nicht nur roten, auch weißen Wein analysieren zu können. Noch spannender die Entdeckung beschrifteter Krüge. Auf Krug 571 z.B. steht: Süßwein des Hauses Aton aus Karet, Kellermeister Ramosis.

Nicht lange nach seiner Inthronisierung werden das Amt und der mächtige Hof Tutenchamun verpflichtet haben, streng und konsequent zu sein. Sich gottähnlich zu verhalten. Was immer er auch tat oder tun ließ. Unzählige Grabbeigaben zeigen den König in vielen Funktionen und Situationen. Als Herrn aller Dinge. Die Tätigkeit ist wichtig, nicht das Gesicht.

Einzig die goldene Totenmaske zeigt es groß. Entdeckt uns Lippen eines Mannes, die scheinbar alles vorgenannte Lügen strafen. Kindlicher kann niemand aussehen. Unfähig jeder bösen Absicht. Stelle mir vor, solche blutvollen Lippen erteilten nicht nur Befehle. Sondern konnten auch herzhaft küssen. Vorausgesetzt er nahm vorher die störende Manneszierde ab. Der Bart ein künstlicher. Aus feinen Frauenhaaren eng geflochten und mit Bienenwachs gefestigt. Eine Schnur hinter den Ohren hielt ihn da, wo er hin gehörte. Kosmetisch aufbereitetes Symbol, den Göttern vorbehalten. Anchesenamun kann man nach den näheren Umständen nicht fragen. Belege gibt es nicht. Wieder so ein Rätsel.

Ein Wort zur Regierungsfähigkeit. Mächtig im Sinne des Wortes waren Djoser, Cheops, Tutmosis. Unter seinem vergnügungssüchtigen Vater Echnaton verfiel das Reich. Dem jungen, unerfahrenen Tutenchamun blieben knapp zehn Jahre Regierungszeit und der Ruhm des Spätentdeckten. Eines, der erst ein Mann werden musste. Von dem keine Heldentaten bekannt sind. Der nicht viel Wesen von sich machte. Sonst wüssten wir´s. Ungewollt wurde er der Interessanteste für die Nachwelt. Für alle, die neugierig oder staunend dieses schöne, klare, aber doch rätselhafte Gesicht betrachten. Das nur ausdrückt, was wir hinein interpretieren.

Gleich, ob man das Original im Museum von Kairo, die Abbildung in einem von ungezählten Bildbänden, auf Postkarten betrachtet. Die Nachbildung aus dem Museumsshop. In Fotoalben oder auf der Leinwand von Ägyptenreisenden daheim. Immer wieder frage ich mich, wer war er wohl? Der junge König als Herrscher, als Mensch in einem Land, dessen letzte Geheimnisse noch in steinreicher Erde schlummern?

Frage mich zum Beispiel, welches Durchsetzungsvermögen konnte er als Heranwachsender haben gegenüber Priestern und Generälen? Reichte es, König zu sein? Und ihre Ratschläge nur durchzuwinken? Wissend, er kann sie nicht ändern. Besaß er soziales Empfinden gegenüber der Masse seiner Landsleute damals? Wie Narmer etwa anderthalbtausend Jahre früher. Der mit der Eroberung des fruchtbaren Nildeltas Hungersnot beseitigte. Von Tutenchamun ist nicht überliefert, ob er die Bildung förderte, die Künste, den Sport. Was er unternahm, die sonnenverbrannte Erde bei Regierungsantritt als Tutenchamun wieder fruchtbar zu machen. Sein Antlitz ist das eines Engels. Fragen über Fragen. Und keine Antworten. Schweigen.

Gerade deswegen beschäftigt Tutenchamun auch die kritische Archäologie unausgesetzt bis heute. Ihre Ergebnisse brachten schon interessante Aufschlüsse. Aber noch ist nicht alles geklärt. Bisher nicht gestellte Fragen lassen die Antworten im Wüstensand. Ich habe den Eindruck, die ungelösten Rätsel hinter der schönen Fassade des jugendlichen Herrschers sind und bleiben ein Teil des Phänomens, das Tutenchamun heißt. Zum Nutzen der forschenden Zunft in den kommenden Jahrzehnten.

Der Korpus im Sarkophag behielt dank erprobter Methoden des Einbalsamierens lange sein ansehnliches Äußere. Obwohl ihn vor Carter niemand sah. Grabräuber interessierten sich schon bald nach der Grablegung nur für die goldenen Beigaben in den ersten Kammern des Grabes. Die mit tausenden Objekten lockten und leicht zu versilbern waren.

Carter erblickte nach Öffnung des Quarzitsarkophages und Abnahme der Maske ein Gesicht, das nicht mehr viel von einem Gesicht hatte. Möglicherweise zerstörte es ein Brand. Balsamöle könnten sich selbst entzündet haben. Im Gegensatz dazu ist die Mumie Ramses´ II gut erhalten. Erhalten sind auch die beiden mumifizierten Föten, Kinder Tutenchamuns. DNA-Analysen bestätigen es. Sonst weiß man nichts von seinem Privatleben.

Über Nofretete weiß man alles. Sie war die Frau seines Vaters Echnaton, aber nicht seine Mutter. Gebar ihm sechs Halbgeschwister, die nicht gefunden wurden. Nofretete aber hat als Kunstwerk alle Zeitgenossen übertroffen. Das Portrait einer Königin, der schönsten Frau des alten Ägypten. Legt man heutige Maßstäbe an. Ebenmäßig, stolz, beneidenswert gelassen trotz eines fehlenden Auges.

Im Berliner Museum empfängt sie oberhalb der letzten Stufe einer Treppe die Heerscharen ihrer Bewunderer. Überirdisch, nicht nur rätselhaft schön wie Mona Lisa, die Konkurrentin im Louvre, Paris. Alle wissen, dies Bild ist von Leonardo Da Vinci. Nach dem Bildhauer der Nofretete fragt niemand. Wozu auch? Hat je einer gefragt, wer Gott geschaffen hat?

Als ich mit der Kamera vor der Goldmaske Tutenchamuns stand, war Mittagszeit. Die Wächter im staatlichen Museum von Kairo eingenickt. Welche Chance. Ging näher heran. So nahe, bis meine Nase an den Glaskasten stuppte, hinter dem dieses überirdische Etwas auf mich zu warten schien. Schimmerte entgegenkommenderweise heller als sonst, kam mir vor. Von einem schwachen Spotlicht herausgehoben aus dunkel dämmerndem Raum. Ich stand und stand und traute mich nicht zu knipsen. Lauerte auf den Wärter seitab. Ob er jetzt aufwacht? Mich vertreibt? Fotografieren verboten?

Meine alte Nikon-Kamera brauchte Ruhe und Genauigkeit beim Einstellen von Belichtungszeit und Blende. Bloß nicht wackeln! Stativ zu auffällig für den geplanten Schnappschuss. Aus der Hüfte heraus sozusagen wollte ich schießen. Rasch, damit es keiner verbieten kann. Was ich im Kasten habe, kann mir nicht mehr genommen werden. Aufgeregt schon. Meine Rose abseits bei den überdimensionalen Armana-Skulpturen. Sie interessierte sich schon immer für Größe. Jetzt, jetzt schieß Otto. Noch ein Auge auf den Wachmann.