Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

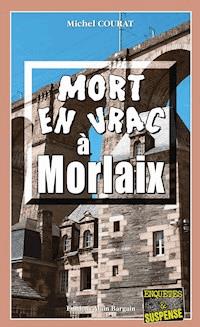

- Serie: Laure Saint-Donge

- Sprache: Französisch

Une nouvelle intrigue pour la célèbre détective Laure Saint-Donge.

On vient d'enlever "Papi", le présentateur vedette de la télévision. En plein Morlaix, le jour du marché. Une nouvelle enquête bien difficile en perspective pour Laure Saint-Donge, la célèbre LSD, et sa complice Isabelle. D'autant plus que les ravisseurs affichent une terrible détermination. De la cité aux trois collines jusqu'à Ploumanac'h, le chemin de la vérité promet d'être long et parsemé de cadavres. En vrac.

Où se trouve la clef du mystère ? Au pied du viaduc, dans une carrière de granit… rouge, ou ailleurs ? Une seule certitude : avec LSD, encore une fois, humour, suspense et surprises sont au rendez-vous.

Embarquez dans le quatrième tome des enquêtes rebondissantes de Laure de Saint-Donge à travers la Bretagne, avec ce polar empli de cadavres !

EXTRAIT

La femme se remet à courir, échappant aux trois garçons. Quelques mètres à peine et l’un des trois hommes la ceinture. Lui donne-t-il une gifle ? Difficile à dire. Elle s’écroule sur le sable. Se relève aussitôt, et court de nouveau. Là, ils se mettent à trois pour l’empêcher de fuir. Les coups pleuvent sur la pauvre victime. Elle retombe lourdement sur le sable, et reste inerte. L’un des garçons la tire par les bras pour la remettre debout. Sans succès. La silhouette retombe comme une masse. Les trois hommes se mettent alors à genoux et semblent essayer de la secouer à nouveau. Cela dure quelques minutes et ils se relèvent. Paraissent discuter entre eux. À terre, la femme n’a pas bougé. Les trois silhouettes masculines, toujours nues, récupèrent leurs vêtements sur le sable et se rhabillent. Tandis que l’un d’entre eux reste près du corps allongé, les deux autres courent vers la voiture et la camionnette. Ils fouillent à l’intérieur et reviennent à la hâte sur la plage, tenant chacun à la main ce qui semble être une pelle.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Éditions Bargain, le succès du polar breton -

Ouest France

À PROPOS DE L'AUTEUR

Si, pour des raisons professionnelles,

Michel Courat vit actuellement en Belgique, après 9 ans passés en Angleterre, ce vétérinaire a laissé son cœur dans le Trégor. Amoureux de Locquirec depuis toujours, il y a exercé pendant des années avant de partir s'occuper de protection animale à l'étranger. Mais il revient dans "sa" Bretagne aussi souvent que possible, et c'est là qu'il a écrit

Ça meurt sec à Locquirec, son premier roman policier.

Auparavant, il a déjà publié trois ouvrages humoristiques :

Gare aux Morilles (1998),

La Brise de la Pastille (2000), et

Mots pour rire (2001).

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 454

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

À Lucette et Marcel Tertre,à qui j’ai souvent pensé en écrivant ce livre.

« Quand l’aveugle montre le chemin,le sage avance lentement. »

I

Pas à claquer des dents… mais presque !

Plutôt fraîche cette nuit du mois d’août. Surtout en Bretagne, et surtout en mer. 3 heures et demie du matin. À bord du Rachel, un petit sloop de 18 pieds, une partie de l’équipage dort. Un équipage réduit à sa portion congrue. À part les propriétaires du bateau, Irwyn et Deborah Guézennec, qui en écrasent dans la cabine, il est seul à la barre, savourant la quiétude nocturne, même si elle est “frisquetonne”. Les hasards de la marée, des vents et des courants l’ont amené à faire route près des côtes, cap sur Perros-Guirec, port des Côtes d’Armor. Dans son sillage, la lumière rouge et intermittente du phare des Triagoz lui tient compagnie. Sur bâbord, celui de l’Île-aux-Moines envoie ses éclats toutes les quinze secondes. Dans la nuit claire qu’égaie une demi-lune montante, il distingue les contours de l’Île-Renote et la haute silhouette de la résidence Sainte-Anne, à Trégastel. Une station balnéaire qu’il connaît un peu, pour y avoir couru les “24 heures” dans les années 80. Une course en dériveur à l’atmosphère inoubliable.

À part le discret bruissement de l’étrave dans une mer à peine ridée, tout est silencieux. Le voilier avance tout en douceur, bien calé sur le flanc tribord. Le barreur, installé sur le banc du cockpit, confortablement assis sur un coussin, partage son temps entre le contrôle du compas de route et celui du GPS. Mais il a aussi le loisir de regarder dans ses jumelles, des Bushnell à visée nocturne dernier cri. À 3 heures et demie du matin, à vrai dire il n’y a pas grand-chose à observer et malgré la “frisqueture” de la météo, il n’y a pas d’icebergs à redouter. Faut quand même pas pousser ! Tout est calme. Reposé. On entendrait une cloche tintinnabuler. Pourtant, soudain, son œil est attiré par des lumières qui apparaissent à l’entrée de l’Île-Renote. Une drôle d’île reliée en fait au “continent” depuis plus d’un siècle. Autrement dit une presqu’île. Il ne peut s’empêcher de suivre à la jumelle le véhicule qui arrive. Une grande camionnette qui brinquebale sur le chemin qui longe la plage. À quelques mètres derrière, une voiture, qui fait des appels de phare. Les deux véhicules s’arrêtent presque aussitôt, aiguisant la curiosité du barreur du Rachel. Trois hommes, une femme en descendent. Impossible de distinguer tous les détails, impossible évidemment d’entendre ce qui se dit, mais tout ce beau monde paraît bien excité. Ce qui ne manque pas de réjouir le “voyeur” aux jumelles. « Je sens que je vais assister à une partie de jambes en l’air sur le sable ! » pense-t-il en souriant. « Génial ! Et en plus, je n’aurais même pas besoin de décodeur ! » Tandis que trois silhouettes arrivent sur la plage, l’un des hommes fait soudain demi-tour et court vers le camion. Pour en revenir avec ce qui semble être une serviette de bain ou une couverture. L’hypothèse coquine se confirme… Un coup d’œil au compas, au GPS, le bateau suit bien son cap, il va donc pouvoir regarder son “film du samedi soir” sans être dérangé. À terre, les silhouettes enlèvent leurs vêtements, tous leurs vêtements, et se précipitent dans la mer. Pas facile avec des jumelles infrarouges de voir leurs têtes dans l’eau, mais le bain ne dure pas longtemps, compte tenu de la fraîcheur de l’eau et de l’air ambiant. En sortant du bain, la femme court, rattrapée bientôt par les trois garçons. Vu à travers l’objectif grossissant, il est difficile pour le barreur de Rachel de savoir exactement ce qui se passe. Mais en tout cas, le plan Q ne semble pas se dérouler comme prévu. La femme se remet à courir, échappant aux trois garçons. Quelques mètres à peine et l’un des trois hommes la ceinture. Lui donne-t-il une gifle ? Difficile à dire. Elle s’écroule sur le sable. Se relève aussitôt, et court de nouveau. Là, ils se mettent à trois pour l’empêcher de fuir. Les coups pleuvent sur la pauvre victime. Elle retombe lourdement sur le sable, et reste inerte. L’un des garçons la tire par les bras pour la remettre debout. Sans succès. La silhouette retombe comme une masse. Les trois hommes se mettent alors à genoux et semblent essayer de la secouer à nouveau. Cela dure quelques minutes et ils se relèvent. Paraissent discuter entre eux. À terre, la femme n’a pas bougé. Les trois silhouettes masculines, toujours nues, récupèrent leurs vêtements sur le sable et se rhabillent. Tandis que l’un d’entre eux reste près du corps allongé, les deux autres courent vers la voiture et la camionnette. Ils fouillent à l’intérieur et reviennent à la hâte sur la plage, tenant chacun à la main ce qui semble être une pelle. Ces petites pelles qu’utilisent les pilotes du Paris-Dakar pour dégager les roues de leurs voitures ensablées. Devant les yeux horrifiés de l’homme aux jumelles, impuissant, l’incroyable se produit. Là-bas, sur la plage, on est en train de creuser une tombe. Pour une femme qui est peut-être encore vivante…

Le barreur empoigne alors sa radio VHF pour prévenir les secours et la police.

C’était en août de l’année dernière.

*

Dix mois plus tard.

Cela fait la une de tous les journaux télé du soir.

L’enlèvement de Paul-André Piton, dit PAPI. En plein mois de juin, alors que tout le monde pense déjà aux vacances, la nouvelle fait du bruit. PAPI, la “quarante-cinquaine” bedonnante, a réussi en moins de vingt ans à devenir une des idoles du parfait franchouillard téléphage. Même si ses émissions ne cassent pas trois pattes à un canard, elles détendent. Et dans ce monde où le stress domine le quotidien, ses blagues à trois balles et ses jeux débiles apportent un peu de fraîcheur et de légèreté à l’heure des repas ou du week-end. Mais aujourd’hui le visage de l’animateur ne fait pas rire. Sur le CD envoyé aux journaux locaux et dont les images sont reprises par tous les médias, on le voit en gros plan, un bâillon sur la bouche. Ses yeux, visiblement affolés, fixent la caméra, semblant implorer un secours à venir de l’autre côté du poste. Chose éminemment curieuse, sur tous les clichés, il est chauve. À part quelques cheveux broussailleux et frisés au-dessus des oreilles. Chauve, alors que dans toutes ses émissions il arbore une belle tignasse de cheveux gris bouclés… Genre Lionel Jospin un soir de défaite électorale. Accroché à son cou par une ficelle, une ardoise d’écolier. Avec écrit en lettres capitales : « NOUS DETENONS PITON, CE SYMBOLE DE L’ABETISSEMENT DES MASSES POPULAIRES. » D’une chaîne à l’autre, les commentaires accompagnant la photo ne diffèrent guère… Du genre :

« — C’est en fin de matinée qu’on a appris l’enlèvement de notre confrère, journaliste et animateur, Paul-André Piton. C’est lors d’un séjour en Bretagne, à Morlaix, qu’il a été enlevé. Pour l’instant, l’enlèvement n’a pas été revendiqué, mais, avec les photos, les ravisseurs ont déposé un laconique message chez nos confrères du Télégramme et d’Ouest-France : « D’autres instructions suivront bientôt. » C’est la gendarmerie qui a été chargée de l’enquête, la Section de Recherches de Rennes. Nous vous tiendrons bien évidemment au courant dès que nous aurons du nouveau. »

Pour Laure Saint-Donge, bien calée dans son fauteuil relax, la nouvelle sonne bizarrement. Pour l’ancienne flic de la BRB, habituée des médias, cela ressemble un peu trop à un coup de pub. Surtout qu’elle connaît bien le dénommé PAPI pour avoir été invitée quelquefois dans ses émissions. Elle ne peut s’empêcher de murmurer, pour elle-même : « L’enfoiré, comme ses émissions risquent d’être retirées de l’antenne à la rentrée, il n’a trouvé que ce moyenlà pour faire parler de lui… juste avant les vacances ! » Et elle se ressert un verre de cidre, bien frais, qu’elle va siroter sur son balcon. Face à elle, le bois de Vincennes et ses senteurs estivales. Le soleil, bien à l’ouest, vient dorer sa joue gauche et faire resplendir son teint déjà doré. Côté joue droite, rien de nouveau, la balafre est là, toujours aussi présente. Aussi envahissante. Un souvenir d’Irak dont elle se serait bien passée1. Comme souvent à cette heure de la journée, son esprit vagabonde. Mélange de préoccupations professionnelles et personnelles. Hier encore, elle était en république tchèque, menant l’enquête sur les trafics de chiots entre l’Europe centrale et la France ou la Belgique. Elle revoit encore la craquante frimousse de ces boules de poil à peine sevrées qui sont entassées dans des coffres de voiture ou des camionnettes. Pour des voyages illégaux et interminables.

Plus réjouissant : demain, elle met le cap sur la Bretagne, sur le Trégor plus précisément, pour y retrouver son petit copain, Hugues, pharmacien de son état. Au programme du séjour, à durée indéterminée, câlins, bonne bouffe, bon cidre, repos et exploration du pays. Mais ce soir, c’est la pause dans son appartement de l’avenue de Gravelle à Charenton, à deux pas de la “Cipale”, le vélodrome municipal – d’où son surnom – de Vincennes. Devant elle, c’est le ballet des promeneurs de chien et des joggers. Des enfants jouent au foot entre les arbres. Ça piaille de partout, le soleil est là, l’été ne va plus tarder. Tout le monde semble se foutre du tiers comme du quart du cas de monsieur Piton, et elle aussi. Elle rêve. À son premier bain breton du côté des sables blancs de Locquirec. À moins que ce ne soit du côté de ceux de l’Île-Grande à Pleumeur-Bodou… Moment de félicité onirique, qu’interrompt, bien évidemment, une sonnerie de téléphone.

*

— Allô ! Laure ?

Elle a tout de suite reconnu la voix.

— Isabelle ! Comment vas-tu, ma belle ? Comment va la vie ?

— Ça va super… D’autant plus que je me suis enfin trouvé un mec !

— Non ! Eh ben dis donc ! Où as-tu été dénicher cet oiseau rare ?

— Déconne pas, je te raconterai tout quand tu seras là… T’arrives toujours demain ?

— Toujours, je pars vers 7 heures, et je serai à Trémel pour le déjeuner.

— Super, tu vas arriver au bon moment, c’est pour cela que je t’appelais.

— Tu veux dire pour l’enlèvement de Piton ? Moi, tu sais…

— Écoute ! C’est extraordinaire ! Tu sais quoi ? Je viens de recevoir une lettre des ravisseurs, avec un DVD. Ils veulent que ce soit moi qui leur serve d’intermédiaire avec la gendarmerie et les médias ! Tu te rends compte de la pub pour Plestin FM !

— Isabelle ! T’emballe pas trop… Qu’est-ce que tu vas gagner dans cette histoire ? Vu le rayon de diffusion de ta radio, tu ne gagneras pas deux cent mille auditeurs ! Et je ne pense pas que tu ambitionnes de devenir assez célèbre pour présenter le journal de 20 heures… et t’expatrier sur Paris…

— Tu parles ! Je suis trop bien ici, peinarde, avec un boulot peinard, mes fleurs, mon potager et…

— Et maintenant ton jules ! Je le connais, ton mec ?

— Tttuuuttt ! Secret professionnel… Je ne te dirai rien avant que tu arrives…

Elle continue d’un ton implorant. Comme une gamine qui veut à tout prix qu’on lui achète un jouet :

— Allez, Laure ! Sois sympa ! T’as plus l’habitude que moi… tu m’aideras ?

— Mais t’as pas besoin de moi, Isa ! T’es une pro, une très bonne journaliste, tu peux te débrouiller toute seule ! Et en plus, moi j’arrive pour me re-po-ser. RE-PO-SER. J’ai un article à faire sur le trafic de chiots mais je ne le rends que mi-juillet, donc je viens en Bretagne pour ne rien faire et penser le moins possible au boulot…

— Je sais, Laure… mais quand tu sauras ce qu’il y a dans le DVD, tu changeras d’avis…

— Ah ?

D’un seul coup, la curiosité journalistique a repris le dessus.

— Qu’est-ce qu’il y a d’extraordinaire dans ce DVD ?

— Déjà le début…

*

Le début du DVD, Paul-André Piton ne le connaît que trop bien…

Son week-end avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Arrivé à la gare de Morlaix en fin de soirée du vendredi, il avait rejoint en taxi Carantec et sa maison de Pen al Lann, qui surplombe la plage de Tahiti et qui lui offre une vue imprenable sur le château du Taureau, le Fort Boyard local. Samedi matin, il avait pris sa voiture, celle qu’il laisse toujours dans sa résidence secondaire, pour aller au marché de Morlaix, incognito. Pas difficile pour lui : une paire de lunettes de soleil, pas de moumoute et il ressemble aussitôt au touriste lambda… Après avoir garé sa Twingo le long du bassin à flots, il avait déambulé entre les étals alignés sur la place des Otages, avant de passer prendre quelques magazines à la maison de la presse, à l’angle de la rue Carnot et de la Grand-Rue. Il en avait profité pour parler quelques instants avec les patrons, Sandrine et Olivier Marton. Toujours aussi aimables et accueillants, quelle que soit la raison de sa visite, simple achat ou séance de dédicaces. Puis il avait traîné devant “la” maison à pondalez, si typique de ces demeures morlaisiennes du seizième siècle. Comme à chaque fois qu’il passait par là, il était comme attiré par les poutres apparentes de cette maison à encorbellement et ne pouvait s’empêcher de rentrer dans l’ancienne échoppe. Pour essayer d’y respirer l’odeur du lin qu’on y vendait. Il y a quelques centaines d’années… Après cette plongée dans le temps, il avait rejoint la place des halles, pour ne pas dire la place Allende, où il avait continué son marché. Il avait d’abord acheté deux douzaines d’huîtres, une de la baie de Paimpol, une de la baie de Morlaix, afin de comparer leur goût. Ensuite, il n’avait pas pu résister devant un sympathique homard bleu et breton qui lui tendait ses pinces. Ou presque. Il avait craqué aussi devant un gros saucisson à l’ail et du pâté de tête, venus tout droit de l’élevage de porcs bio du Grinec… De quoi s’en foutre plein la lampe pour ce week-end, exceptionnellement en célibataire. La matinée était douce, et avant de rejoindre ses pénates, il avait eu envie de se faire un petit plaisir, une petite flânerie dans cette ville chargée d’histoire. Après s’être offert une Coreff, la plus morlaisienne des bières, à “La Chope”, le pub de la place de Viarmes, il s’était engagé dans la rue Ange de Guernisac. Avec la ferme intention, malgré son panier bien garni, de “se faire” une petite virée à travers le circuit des venelles. Ces ruelles étroites si représentatives de la richesse architecturale de la cité aux trois collines. Après avoir passé plusieurs échoppes, et admiré leurs colombages, il avait tourné à droite pour remonter la rampe du Créou. La pente était rude et il avançait lentement, n’hésitant pas régulièrement à s’aider de la rampe métallique qui séparait la voie piétonne, toute en petits pavés, du caniveau à l’ancienne qui courait sur la droite de la ruelle. Il flânait, nez au vent, montant à son rythme, prenant le temps d’apprécier tout à la fois le charme des maisons si typiques, celui des vieilles pierres et la douceur de l’air ambiant. Il arrivait à peine à l’angle de la venelle Auguste Ropars et de la venelle du Créou, quand une moto s’arrêta devant lui. Le passager, vêtu de cuir et casqué, en descendit immédiatement et se planta devant lui. Il tenait un couteau genre cran d’arrêt dans la main droite et un casque intégral dans la main gauche. Tout alla très vite.

— Tu vois ce couteau ? Alors tu la fermes et tu mets ce casque. Tout de suite !

Comme dans un film. Mais là, c’était lui qui jouait le mauvais rôle. Pas le temps de réagir. Pas le courage de crier. La lame du couteau n’était qu’à deux centimètres de son ventre, et il n’avait nullement l’entraînement adéquat pour désarmer la main menaçante. Il prit le casque, l’enfila, et réalisa immédiatement que la visière en était complètement opaque. Aveuglé, surpris, son cœur battait maintenant la chamade. Il avait une trouille monumentale et se laissa prendre par le bras sans broncher. La lame lui appuyait à présent dans le bas du dos. Quelques pas à peine et on le fit monter dans une voiture. L’homme au couteau monta tout de suite après lui, continuant à appuyer la lame contre son flanc. Il réalisa alors qu’il avait toujours à la main son panier avec les courses du matin.

Muet de terreur, il recouvra peu à peu ses esprits et se mit à parler :

— Mais vous êtes fous ! Qu’est-ce que vous me voulez ?

En guise de réponse, une pression accrue du couteau sur son ventre. Il ne dit plus un mot. La portière avant, côté passager, claqua.

Il lança sans trop y croire, d’un ton faussement enjoué :

— OK ! C’est une caméra cachée ! Génial, les gars, j’y ai vraiment cru ! Vraiment bien imité le couteau. C’est quelle émission ?

Seul le ronronnement du moteur lui répondit.

— Ça va, la prise est bonne ? On n’a pas besoin de la refaire ? Parce que dans ce cas-là je préfère mettre ma perruque ou une casquette. Pour le public… vous comprenez… je préfère…

La voiture démarra. Normalement, sans accélération brutale ni crissement de pneus. En guise de réaction à sa demande, une pression accentuée du couteau. Accompagnée d’un « Ta gueule ! » ferme et sans ambiguïté. Ce n’était pas pour une émission de télé. Alors il obéit au dernier commandement de l’homme au couteau et se tut. Exercice difficile pour un présentateur de sa trempe, au bagout plus naturel que le mutisme. Il se mit à trembler. De peur. Combien de temps dura le voyage ? Difficile à dire, trois quarts d’heure, une heure, peut-être plus. À l’arrivée, il fut sorti sans ménagement de la voiture, marcha quelques pas, descendit une vingtaine de marches, tenu par le bras par un des ravisseurs. Quelques pas encore. On ouvrit une porte, une odeur d’eau de javel mélangée de lessive Saint-Marc lui parvint aux narines. La porte se referma derrière lui et il entendit pour la première fois la voix d’un autre kidnappeur, à travers le panneau de bois.

— Tu peux enlever ton casque maintenant. On reviendra bientôt.

*

Sidéré par la brutalité des événements, Paul-André Piton était resté planté de longues secondes, immobile, devant la porte. Puis doucement, il s’était retourné, semblant accepter sa situation, et il avait commencé à explorer des yeux sa “prison”.

La visite guidée n’était pas longue. Une porte ordinaire, comme on en trouve dans n’importe quelle maison. Mis à part une ouverture à hauteur du tiers supérieur, un judas rectangulaire, manifestement découpé sur mesure. Juste la taille pour passer un verre ou une bouteille allongée. Et en dessous, une fente beaucoup plus large que haute, sans doute destinée à faire passer une assiette.

La pièce elle-même était de dimensions appréciables pour une “cellule” : de l’ordre de cinq mètres sur trois. Basse de plafond, deux mètres vingt à tout casser. Au sol un béton lissé, aux murs un enduit de ciment, pour le présentateur, il ne faisait pas de doute que cette pièce devait avoir un usage d’habitation d’appoint. Au milieu du mur de gauche, en entrant, trônait un vieil évier en céramique, posé sur un meuble de rangement. Dans ce meuble mélaminé, une demi-douzaine de serviettes de toilette, des gants, un savon de rechange, du shampoing et du papier hygiénique en quantité. Car la “chambre” de PAPI était pourvue de commodités. Un WC chimique placé dans l’angle du fond de la pièce, toujours sur la gauche, protégé des regards par un rideau de douche translucide qui coulissait sur un rail perpendiculaire au mur. Dans l’angle droit, un petit bureau d’écolier sur lequel attendaient sagement un cahier à spirale, vierge de toute inscription, un crayon papier et un stylo bleu. Au-dessus, un spot électrique. Qui marchait. Le long du mur droit, un lit de camp, surplombé d’une petite étagère, généreusement garnie d’une demi-douzaine de bouquins. Policiers. Au milieu de la pièce, une petite table de jardin en plastique et sa chaise, assortie. Ce n’était pas le seul élément de “confort”… À côté du bureau, faisant face à la porte d’entrée, un fauteuil gonflable, du genre de ceux qu’on utilise pour rigoler à la plage ou à la piscine. Hormis le spot au-dessus du bureau, la pièce ne disposait que d’un point d’éclairage, une ampoule basse consommation, nue, implantée juste au milieu du plafond, à l’aplomb de la table.

Mais ce qu’il remarqua surtout, au-dessus de l’évier, c’était la fenêtre. Une fenêtre tout en largeur, d’à peine 30 centimètres de haut. Mais d’un mètre cinquante de large. « Plus une trappe qu’une fenêtre », songea-t-il. « Même si je pouvais desceller les barreaux de fer forgé qui la protègent à l’extérieur, je ne pourrais jamais me glisser par l’ouverture. Surtout qu’elle ne s’ouvre que partiellement par le haut. » À travers la vitre, PAPI jouissait d’une vue imprenable. Sur le gazon… « Il doit s’agir d’une maison surélevée dont le sous-sol n’est pas complètement enterré, seulement les trois quarts. », pensa-t-il. Après le gazon, à environ trois mètres de la fenêtre, un mur, fait apparemment de plaques de béton. Qui dit gazon dit jardin. Qui dit jardin dit espoir.

Alors il se précipita vers la fenêtre, ouvrit le battant et se mit à hurler. À faire bisquer Lara Fabian. Il ne s’était pas écoulé trente secondes avant que le visage cagoulé d’un de ses agresseurs n’apparaisse dans son champ visuel. Ses yeux semblaient le narguer tandis qu’il lui disait avec un ton narquois :

— C’est vrai, on a oublié de te dire… Tu peux crier autant que tu veux. La maison est isolée et, même s’il y avait un promeneur égaré, avec le mur tout autour de la propriété, il ne t’entendrait pas. Vas-y ! Continue ! Te gêne pas !

Il ne s’était pas fait prier et avait gueulé. Comme un âne à qui on vient de dire que non seulement on va lui couper les choses de la vie, mais qu’en plus ce sera sans anesthésie.

Il avait hurlé pendant plusieurs minutes avant de retomber, épuisé, sur son lit de camp, et de pleurer. Longuement. De désespoir.

Goguenard, le ravisseur cagoulé, à genoux dans le gazon, devant la fenêtre, l’avait nargué pendant tout le temps où il s’égosillait. Et quand Piton avait abandonné son solo de cordes vocales, l’homme lui avait lancé, en rigolant :

— Qu’est-ce qu’on t’avait dit ? Tu peux toujours hurler, pépère ! Heureusement que tu présentes pas ton émission ce soir, tu dois plus avoir de voix. Faudra que t’apprennes le langage des sourds et muets… Tu vas pouvoir chanter du Bruel… « Casser la voix, casser la voix ! »

*

Peu de temps après, ils étaient revenus, avec deux sandwiches et une canette de bière. Ils étaient trois, la tête recouverte d’une cagoule. L’un, le plus grand, tenait son couteau à cran d’arrêt à la main et le manipulait d’une façon qui ne laissait pas de doute sur sa capacité à s’en servir. La manière dont il le menaçait n’incitait pas à la révolte. Surtout qu’en matière de self-défense, Paul-André Piton avait une compétence plus que limitée. Son sport à lui c’était le squash ou le badminton, pas vraiment le judo ou le karaté. Les individus face à lui devaient le savoir… Tandis que le troisième ravisseur lui demandait poliment mais fermement de reculer jusqu’au bout de la pièce, le deuxième filmait avec une petite caméra digitale. Avant de s’affairer sur les réglages de l’appareil photo qu’il portait autour du cou.

Quand PAPI fut dos au mur, au sens propre, le “photographe” lui dit d’un ton sarcastique :

— On va te prendre en photo, pour montrer ta belle gueule à ton “cher” public. J’ai même pas besoin de te demander de prendre l’air affolé… tu l’as déjà… Très bien ça, très bien ! C’est très vendeur la trouille ! On va pouvoir envoyer un beau DVD à tes admirateurs et de belles photos à tes collègues journalistes ! Ils cherchaient un titre pour le Vingt Heures, ils vont l’avoir ! Allez ! Mets ce bâillon ! Vite ! Et assieds-toi par terre, dos au mur ! Fissa !

La séance photos dura presque cinq minutes et ils le laissèrent. Seul.

Avec ses doutes, et ses angoisses. Et SON angoisse, qui montait. Vite. Au début, il s’était dit : « Un kidnapping, pourquoi pas… Pour ma pub c’est plutôt porteur ! » Puis les doutes avaient commencé à l’envahir. Des souvenirs revenaient à la surface… En matière d’enlèvement, les choses ne se passent pas toujours pour le mieux… Même s’il n’était qu’adolescent à l’époque, il avait encore en mémoire ce baron à qui on avait coupé le petit doigt. Et ce journaliste qu’on avait retrouvé décapité…

Un frisson de terreur lui avait traversé le dos.

Ce n’était que le début du DVD et Isabelle Lebech l’avait regardé. Et re-regardé. Avant d’appeler sa copine Laure.

*

Pour le commandant Roche, confortablement assis à l’arrière de sa Renault Scénic, ce retour du côté de Morlaix n’est pas sans lui rappeler de mauvais souvenirs. “L’affaire de Plestin”2 n’est pas si lointaine dans son esprit. Même plongé dans ses notes, en train d’éplucher divers documents sur Paul-André Piton, merci Internet, il se revoit encore dans le froid de l’hiver arpenter la baie de Saint-Michel-en-Grève, envahie de gendarmes et de silhouettes en combinaisons blanches. Dire qu’il est ravi de partir en mission un samedi soir serait très au-dessus de la vérité. La vie de famille ça a du bon, chez les gendarmes aussi. Mais quand on travaille à la Section de Recherches de la Gendarmerie, on sait qu’il faut s’attendre à tout, et à toute heure… Et le fait d’avoir été choisi pour enquêter sur l’enlèvement d’un homme aussi célèbre et médiatique que PAPI, cela lui montre la haute considération que sa hiérarchie a pour lui. Qui dit haute considération dit… promotion en vue… Ce qui n’est pas négligeable, surtout au moment des soldes. Jeu de mots. De bon aloi. Je remets donc un euro dans le nourrain cher à maître Capello.

22 heures 15 quand il arrive à la brigade de Plourin-lès-Morlaix à quelques encablures de l’hôpital de la ville. Devant la cour du bâtiment, faisant le pied de grue, une demi-douzaine de cameramen représentant les principaux médias français. TF1, France 2, France 3, LCI, France 24, tout le monde est là. Sans oublier bien sûr les journalistes du Télégramme et d’Ouest-France, les “régionaux de l’étape”. Sans oublier non plus les radios locales, Rosko FM ou Radio Nord-Bretagne. Quand la voiture du commandant Roche ralentit pour s’engager dans la cour de la gendarmerie, c’est la ruée. Le chauffeur se voit obliger de stopper, ce dont les disciples de Rouletabille et Tintin profitent pour assaillir le passager arrière de questions.

— Commandant, avez-vous déjà une idée de qui a pu faire ça ?

— Commandant, pensez-vous que Paul-André Piton est en danger ?

— Commandant, avez-vous déjà des indices ?

Et cetera. Et cetera.

Volée de questions que le commandant balaie d’un sec :

— Bonsoir à tous ! Nous ne ferons pas de point-presse avant demain matin. Alors si j’étais vous, j’irais gentiment me coucher et je reviendrais demain à 9 heures !

Pas contents les journalistes de se faire rabrouer si directement par le chef de l’enquête… Mais leur brouhaha de protestations n’y fait rien, et c’est doucement mais sûrement que la Scénic se fraye un chemin parmi les reporters et pénètre dans la cour d’enceinte de la gendarmerie. Bien sûr, j’aurais pu écrire : « …se fraye un chemin parmi les reporters et s’engage dans la gendarmerie » mais aurait-ce été bien sérieux ?

À sa descente de voiture, c’est le capitaine Charpentier qui l’accueille, grand sourire aux lèvres. L’homme est plutôt râblé, manifestement sportif. Son visage, légèrement buriné, laisse à penser qu’il a bourlingué un peu sous d’autres cieux avant de se retrouver en Bretagne. Visage ouvert, souriant, mais restant grave quand même, il lance à l’attention du nouvel arrivant, qu’il connaît bien, depuis les bancs de l’école des sous-officiers. Il y a quelques années.

— Ah, Jean-Philippe ! Bienvenue à Morlaix ! On t’attendait avec impatience !

— Je m’en doute…

En montrant de la tête l’entrée de la caserne, la caserne Adjudant-Lejeune, il continue :

— J’ai vu… J’ai déjà eu droit au comité d’accueil… Bonsoir Yvon, ça va ? Ta femme, les enfants ?

— Ça va, je te remercie ! Mais ici c’est l’effervescence. On se croirait un jour d’éruption d’un volcan islandais… La fumée en moins ! Depuis que les images sont passées au Vingt Heures, le téléphone n’a pas arrêté de sonner. J’ai même eu droit à un coup de fil de “qui tu sais”… C’est te dire !

—“Qui je sais” ! reprend Roche, étonné et perplexe. “Qui je sais” ! Mazette !

— J’ai appris aussi que monsieur Piton avait d’excellentes relations avec certains membres du gouvernement…

— Je vois ! On va avancer en terrain miné, j’en ai bien peur…

— Oui ! Pas le droit à l’erreur…

C’est d’un ton ferme, de celui qui a déjà affronté, et résolu, des problèmes bien plus graves dans sa vie professionnelle que le commandant Roche enchaîne :

— Restons positifs, Yvon… Quand nous aurons libéré Piton, et avec ton aide, je n’en doute pas une seule seconde, nous en tirerons quelques avantages, non ?

— J’espère, Jean-Philippe, j’espère…

— Bon, allez, au boulot, tu m’as préparé un petit topo ?

— Bien sûr, tout le monde t’attend dans la salle de réunion… On va te faire un point complet.

*

Une dizaine de gendarmes attendent effectivement les deux officiers dans une pièce vieillotte, qui n’est pas sans rappeler les salles de classe des années prérévolution – celle de 1968 – avec une petite estrade et trois rangs de tables alignées face à elle. Après de brèves présentations, on attaque le vif du sujet. Assis nonchalamment sur un coin du bureau qui trône devant un grand tableau vert, dominant légèrement les hommes et femmes de la brigade, l’officier de la Section de Recherches impressionne. Fin de trentaine, le crâne rasé à faire pâlir un moine tibétain alopécique, les sourcils plus en broussaille que Raymond Domenech un soir d’élimination en coupe du monde, Jean-Philippe Roche arbore naturellement un air revêche. Le genre de supérieur à qui on n’a pas envie de taper dans le dos en lui lançant « Vous connaissez la dernière de Sarko-mandant ? » À première vue, le commandant Roche est un pète-sec, avec une conscience professionnelle plus stricte que celle d’une générale de l’Armée du Salut. Aspect trompeur, car, en fait, et ses hommes de la SR peuvent en témoigner, le commandant se révèle être très “à l’écoute”. Et s’il est rigoureux dans le travail, dur parfois, il s’efforce d’être toujours juste. Last but not least, comme on dit de l’autre côté de la Manche, l’homme ne manque pas d’humour, souvent au second degré.

C’est lui qui pose la première question :

— Est-ce qu’on connaît les circonstances exactes de l’enlèvement ?

— Pas précisément, répond le Maréchal des Logis chef Pailler. La seule chose que l’on sache c’est qu’il est venu au marché de Morlaix ce matin, qu’il a acheté des journaux à la maison de la presse et a fait quelques courses au marché. On sait qu’il a bu un verre à la Chope, un bar de la place de Viarmes, et après, on perd complètement sa trace. On a retrouvé sa voiture stationnée sur le quai de Tréguier à hauteur de l’ancienne manufacture mais, à l’intérieur, ni fruits de mer ni journaux.

— Et vous en concluez ?

— J’en conclus qu’il a été enlevé quelque part entre la place de Viarmes et le quai de Tréguier…

— Vous êtes sérieux, Pailler ?

— Bien sûr, mon commandant !

La grande silhouette élancée de l’officier se déplie. Roche est maintenant debout, les bras croisés, et il toise le MDL chef. L’air aussi peu amène qu’un agnostique convaincu. Avant de lui lancer un sévère :

— Parce que vous croyez vraiment qu’on peut enlever discrètement un présentateur vedette de la télévision, en plein marché, au milieu de la foule, sans que personne ne s’en aperçoive ? Ça ne tient pas debout, Pailler ! Pas debout ! Pas une seconde !

Le pauvre gendarme se retrouve maintenant la cible du regard assassin de ses collègues et explore désespérément des yeux les plinthes qui entourent la pièce. Afin d’y dénicher un trou de souris salvateur. Recherche vaine. Alors il lance un désespéré :

— Je sais, mon commandant, mais on n’a pas d’autres explications pour le moment…

— Vous avez lancé un appel à témoin ?

C’est le capitaine Charpentier qui vole au secours de son sous-officier et qui répond :

— Absolument. Il paraîtra dans tous les journaux locaux demain et est déjà diffusé sur toutes les radios du secteur de Lesneven à Guingamp. Comme les agences de presse ont repris aussi l’info, il n’y aura pas un média demain qui ne parlera pas de cet appel à témoin…

L’officier de la SR se caresse lentement le cuir chevelu, qualificatif curieux le concernant. L’air manifestement perplexe, il reprend la parole :

— Je connais bien Morlaix. Je ne crois pas qu’il ait pu lui arriver quoi que ce soit sur la place des Otages ou la place Charles de Gaulle. Il y a forcément une autre explication.

Une voix fluette s’élève dans la salle. Derrière la voix, une très jeune femme, 20 ans à peine. Avec un physique à la Meg Ryan. Mais une Meg Ryan un peu myope, car elle arbore une paire de lunettes à la monture épaisse, qu’elle porte curieusement sur le bout de son nez, comme une vieille institutrice d’avant-guerre. Du Golfe.

— Mon commandant…

— Vous pouvez vous présenter, s’il vous plaît… interrompt sèchement l’officier.

— Oh, excusez-moi, mon commandant. Gendarme adjoint Mesguen…

— Bien, continuez ! ajoute-t-il d’un ton qui refroidirait plus d’un esquimau sur sa banquise. Mais qui n’empêche pas la gendarmette de reprendre, courageusement, pommettes en feu :

— On l’a peut-être appelé sur son portable ou il est peut-être passé voir un ami…

Un maigre, mais encourageant sourire éclaire la bouche du commandant.

— Intéressante suggestion, Mesguen…

Du coup, le MDL chef Pailler fait la tête, voire la gueule, de voir sa si jeune collègue félicitée par la hiérarchie. Alors que lui vient de se faire tancer sévère.

— Intéressante, mais improbable. S’il avait vu un ami, celui-ci se serait forcément manifesté en apprenant la disparition de Piton.

Le gendarme Mesguen revient, bravement, à la charge :

— À moins que cet ami n’ait été enlevé ou soit lui-même le ravisseur…

Le regard du commandant Roche s’éclaire alors. Il est manifestement très intéressé par les suggestions de la gendarmette.

Il se tourne vers son homologue de la brigade locale.

— Vous avez commencé à enquêter sur Piton, ses amis, ses relations, ses voisins, enfin tout le toutim habituel ?

— Bien sûr. J’ai trois hommes qui sont partis sur Carantec et qui ont commencé l’enquête de proximité. C’est comme cela qu’on a retrouvé sa femme de ménage et c’est elle qui nous a dit ce qu’il avait fait ce matin avant de venir au marché.

— Sa famille est prévenue ?

— La famille de Piton ? Bien sûr ! On essaie de localiser sa sœur, mais pour l’instant, on a retrouvé seulement son ex-femme. Il est divorcé depuis presque six ans. Elle n’a pas l’intention de venir, elle m’a dit que la page était tournée et que maintenant, elle n’en avait plus rien à faire. Et je vous passe les noms d’oiseaux dont elle l’a affublé…

— D’accord… Et ses parents ?

— Morts ! Renversés par un chauffard non identifié en 2001.

— Où ça ?

— En plein Paris, dans le 12e. Rue du Sahel.

— Hum… Moche ! Des enfants ?

— Officiellement, un seul. Porté disparu en Afrique, il y a six ans. Pour le reste, j’ai reçu son dossier par les “RG”. Pas d’autre enfant à leur connaissance. Mais par contre, il… il était apparemment assez volage. Pas de liaison “officielle” en ce moment. S’il a eu pas mal d’aventures depuis son divorce, il ne restait jamais bien longtemps avec une femme.

— Le temps de faire la une de quelques magazines people… si je comprends bien… et de soigner sa publicité…

— Exactement…

— Vous avez épluché ses appels téléphoniques ?

— On est dessus. Mais remuer un opérateur téléphonique un samedi soir, je ne vous raconte pas !

— Je m’en fiche, c’est primordial de savoir s’il a reçu ou passé des appels aujourd’hui.

— On s’en occupe !

— Bon, donc, résumons-nous. À ce stade, on n’a toujours pas reçu de revendications ni de demande de rançon. Il n’y a donc rien d’autre que nous puissions faire tant que les enquêtes de terrain ne sont pas bouclées ou que les appels à témoin ne portent pas leur fruit. Alors je vous donne rendez-vous demain matin à 8 heures 30 ici, pour refaire le point. D’ici là, on aura peut-être du nouveau du côté de l’enquête. Des questions ?

C’est la gendarme Mesguen qui s’y colle de nouveau :

— Vous ne pensez pas qu’il pourrait s’agir d’une disparition volontaire…

— Un coup de pub, vous voulez dire ?

— Par exemple ! Mais il peut aussi vouloir disparaître pour de bon… sans laisser de traces. Comme certaines personnes du show-business avant lui.

— Le coup de pub, je ne dis pas, mais une disparition définitive, je n’y crois pas, rétorque le capitaine Charpentier. Et vous, mon commandant ?

— Sincèrement, je n’y crois pas non plus, mais avec les gens du show-biz, il faut s’attendre à tout, fausses agressions, fausses informations, tout est possible. Alors, une disparition volontaire, pourquoi pas ? C’est une hypothèse à explorer en tout cas… Merci Mesguen. Pas d’autres questions ? Je voudrais juste ajouter avant de vous libérer… ajoute-t-il d’un ton devenu sentencieux… Vous savez qu’il y a déjà un paquet de journalistes qui nous attendent dehors. Demain, si l’enlèvement se confirme, ça va être bien pire… Alors vous connaissez le mot d’ordre, aucune déclaration d’aucune sorte à la presse. Tous les contacts avec les médias, jusqu’à nouvel ordre, seront assurés par le capitaine Charpentier ou moi-même. C’est clair ?

Un murmure général d’approbation lui répond.

— Tout manquement à cette règle sera considéré comme une faute professionnelle. Grave. Clair ?

Même murmure en guise de réponse.

— Bon, c’est bien, bon courage à ceux qui sont de permanence, et à demain.

De nouveau seuls, les deux officiers reprennent leur tutoiement naturel pour une question toute simple, posée par l’officier de la SR :

— Qu’est-ce que tu m’as trouvé comme hôtel ? L’Europe ?

— Non, ils étaient complets, mais j’ai pu t’avoir une belle chambre à deux pas du centre-ville, Rue Ange de Guernisac. L’hôtel Saint-Melaine. Tu vas voir, c’est très typique et très sympa. Un petit hôtel à l’ancienne… Mais avec tout le confort.

— Ça me paraît parfait, et j’espère que c’est silencieux, parce que j’ai besoin de dormir.

— Je crois en effet que la journée de demain va être bien chargée…

1 Voir Ça meurt sec à Locquirec, même auteur, même collection.

2 Voir Marée rouge à Plestin-Les-Grèves, même auteur, même collection.

II

Le premier dimanche.

Mal dormi. PAPI a mal dormi. En guise de lit douillet, il a dû se contenter d’un lit de camp simplissime. Du genre de celui qu’on offre aux naufragés de l’autoroute quand il est tombé cinq centimètres de neige sur l’autoroute A7. Pas de drap ni de couette, juste une couverture rouge et verte aux couleurs de la SNCF. Manifestement, un souvenir de voyage en train couchettes. Un oreiller symbolique, pas de matelas, pas étonnant donc qu’il se lève avec mal au dos et un semi-torticolis. Il a beau s’étirer, faire des mouvements d’assouplissement, des moulinets avec les bras, essayer de tourner la tête dans tous les sens, la douleur persiste…

À sa montre, il est 8 heures moins le quart.

Presqu’une journée maintenant qu’il a été enlevé. Et il n’en sait pas beaucoup plus sur ses kidnappeurs. Si ce n’est que leur plan semble avoir été soigneusement préparé. Pour preuve, la porte de sa cellule. Après avoir récupéré un peu de ses efforts vocaux, il avait passé beaucoup de temps à l’examiner. Sous toutes ses coutures. Une porte ordinaire, cela pouvait lui donner quelques espoirs d’évasion, mais ses ravisseurs avaient bien vite refroidi ce maigre espoir. Une voix à travers le judas lui avait expliqué que l’huisserie était équipée d’un dispositif d’alarme, comme pour une voiture. Tout choc déclencherait immédiatement une alarme au niveau supérieur, sonore ou lumineuse. Et ils l’avaient prévenu : si jamais ils avaient à descendre parce qu’il avait touché au vantail, ils ne feraient pas le voyage pour rien. Il n’avait pas franchement envie d’essayer pour le moment. Un passage à poivre ne lui disait rien. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi il est écrit passage à poivre et non pas, passage à T…C. À la place des points de suspension aurait dû être écrit le nom d’une plante qui a fait les beaux jours de Morlaix et de sa manufacture pendant des décennies. La réponse est simple, si j’écris le mot auquel je pense, selon la loi en vigueur dans notre pays de libertés, je vais provoquer en vous une envie irrésistible d’aller chez le buraliste acheter un paquet de ces poisons à fumer avec ou sans filtre. Je ne veux pas avoir le poids de vos métastases et de vos remboursements de Sécu sur le dos, sans compter les procès mesquins que vous pourriez m’intenter ! Je dirais donc poivre. Pour les mêmes raisons qui ont poussé Lucky Luke à mâchouiller des fétus de paille au lieu de fumer des Lucky Strike. Avant de refermer cette parenthèse, je veux quand même donner un indice, sous forme de charade, à ceux d’entre vous qui, à force de regarder TF1, auraient perdu l’usage de leurs neurones. Louis le quatorzième se prenait pour mon premier, et mon deuxième se dit à David Hallyday ou Manu Katché avant qu’ils ne montent sur scène jouer de leur instrument préféré. Mon tout est une plante qui a fait la richesse de monsieur Davidoff. Donc, PAPI n’a pas envie de se faire “poivrasser”. Et n’a donc pas encore vérifié si la menace proférée par l’homme au cran d’arrêt est réelle ou pas.

Par contre, il réfléchit beaucoup et essaie d’analyser, “sereinement”, sa situation actuelle. Une question en particulier le taraude, l’inquiète, le préoccupe, l’interpelle, le rend perplexe : sa geôle est plutôt confortable et ses agresseurs semblent avoir tout prévu… Ce “confort”, même relatif, laisse augurer que les ravisseurs n’ont pas l’intention de le relâcher rapidement. Pourquoi ?

La question ne cesse de le hanter. « Qu’est-ce qu’ils ont dans la tête, bon Dieu ? Et ce cahier sur la table… Qu’est-ce qu’ils espèrent ? Que je remplisse un journal ? Qu’est-ce que tout ça veut dire ? » Il en est là dans ses réflexions quand du bruit se fait entendre dans l’escalier. Par le judas, une voix se fait entendre. Pour l’instant, il n’a entendu que deux voix. Celle de l’homme au couteau et celle du “photographe”. Si la première semble marquée d’un léger accent parisien, la deuxième fleure bon le terroir régional. Trégor, Léon, il ne saurait dire, mais le photographe est breton, il en mettrait sa main à couper. Mais pas son petit doigt… Le judas s’ouvre. Surprise, c’est la troisième voix qui parle.

Tu vas reculer et te mettre assis par terre, dos contre le mur du fond. Tout de “souite” !

« Une voix neutre, sans particularité », pense PAPI. « À part peut-être une légère tendance à arrondir les “ui”. À les transformer en un son plus proche du oui. Comme s’il était belge… » Eh oui, cher public, c’est ainsi que l’on reconnaît un ressortissant d’outre-Quiévrain. Ce n’est pas parce qu’il passe son temps à dire : « Allez ! Une fois ! Pas de carabistouille entre nous, donne-moi une baise ! » Non ! C’est parce ce que notre ami belge va vous répondre, si vous l’interrogez sur son emploi du temps de l’été dernier : « Ça, je ne saurais dire où j’étais le houit jouillet à houit heures ! » Après cette leçon gratuite d’ethnologie appliquée, revenons aux doutes de monsieur Piton. Ce curieux accent lui évoque quelque chose, ou plutôt quelqu’un… « Ça ressemble à la voix de Denis », se dit-il. Denis Goobert, son homologue belge, spécialisé dans les canulars téléphoniques et les caméras cachées.

Et cela le fait réagir. « Voilà l’explication, c’est juste une caméra cachée un peu plus poussée, venue du plat pays qui est le sien, un nouveau concept d’émission sans doute… Un genre de téléréalité où je serais le seul concurrent… » Alors un fol espoir l’envahit, et il lance, dans un souffle :

— Super, Denis ! Génial ! Tu m’as bien eu ! C’est ta nouvelle émission ?

La réponse étouffe vite son optimisme :

— Ta gueule, Ducon ! Tu fais ce que je t’ai dit. Et vite !

Et il le fait. Il s’assoit contre le mur.

La porte s’ouvre, et le troisième homme, le “Belge”, pénètre dans la pièce. Accroché par une dragonne à son poignet gauche, un objet long, couleur chair, une trentaine de centimètres de long, cinq de diamètre, dur et cylindrique. Non, chères lectrices, ne rêvez pas ! Il s’agit d’une matraque. Dans sa main droite un rasoir électrique, à piles, et dans la gauche l’édition du Télégramme. L’un des deux quotidiens locaux. Il pose le rasoir sur l’évier, et lui balance littéralement le journal à ses pieds.

— Tu vas te lever doucement… et gentiment… dit-il d’une voix posée. Et en disant cela, il reprend solidement la matraque dans sa main droite et tapote avec régularité la paume de sa main gauche. Du genre « ce petit engin ne demande qu’à servir, me gonfle pas… »

PAPI se lève, sans quitter des yeux la silhouette cagoulée qui le nargue. Mais qui reste à distance, campée entre la table de camping qui trône au milieu de la pièce et la porte.

L’homme, pas de doute sur le sexe, est de taille moyenne, d’embonpoint moyen, porte un jean stone-washed et un sweat informe. Autant dire que dix millions de Français doivent correspondre à un tel signalement…

— Tu vas commencer par te raser. Faut que tu te fasses beau pour tes millions de fans… ajoute-t-il, narquois.

— Je ne sais pas me raser avec un rasoir électrique… Je ne pourrais pas au moins avoir une glace ?

La voix cagoulée répond, péremptoire :

— Tu te rases… Et tu te magnes le train… D’accord ?

Sa matraque vient frapper la paume gauche, ostensiblement un peu plus fort qu’auparavant. Donnant encore plus de poids à ses paroles. PAPI obtempère. Sans enthousiasme.

Alors que PAPI finit la joue gauche, les deux autres ravisseurs se glissent dans la pièce. Sans refermer la porte derrière eux. Sans l’avoir vraiment prémédité, Paul-André Piton se retourne prestement, balance son rasoir en direction de l’homme à la matraque et essaie de forcer le passage entre les deux nouveaux arrivants. Espérant bien profiter de l’effet de surprise. Mais les hommes s’avèrent plus costauds que prévu, et l’espace entre eux trop étroit. La lutte est brève, et inégale. PAPI se retrouve cloué au sol, solidement maintenu par les deux hommes agenouillés sur lui, l’un lui bloquant les épaules et l’autre les jambes.

C’est le troisième homme qui parle le premier. Clairement. Le “Parisien”.

— Ah, fumier, tu veux jouer au con ! T’as eu du pot que j’aie pu éviter le rasoir, parce que je t’aurais zigouillé… mais tu vas voir… tu vas comprendre ta douleur ! Passe-moi la matraque…

La voix à l’accent breton lance alors un encourageant :

— Vas-y mollo, Jacques, il faut pas l’abîmer.

— T’inquiète… On verra rien sur la photo…

Et sa matraque s’abat avec violence sur le ventre de PAPI. Toujours allongé par terre. Trois fois. Et à chaque coup, le présentateur de jeux télévisés a l’impression que son abdomen va exploser. Le mal est intense, lui coupe le souffle et lui donne envie de vomir. Il n’a qu’une envie, essayer de se plier en deux pour atténuer un peu sa souffrance mais les deux escogriffes qui le maintiennent n’ont pas bougé d’un iota. Accentuant d’autant plus sa douleur. Lancinante. Combien de temps restent-ils comme cela ? Sans doute pas plus d’une minute, mais pour Piton, le souffle coupé, désespérément à la recherche d’oxygène, c’est la plus longue de sa vie…

Quand les deux ravisseurs le libèrent enfin, il replie ses cuisses contre son ventre et se tourne sur le côté, prenant la position fœtale dont il rêvait depuis le premier coup.

Mais son soulagement ne dure pas longtemps. Un coup de pied vient le cueillir dans le creux du dos au niveau des vertèbres lombaires, lui faisant pousser un nouveau cri.

— Bon, alors ! Fainéant ! Tu te lèves, on n’a pas que ça à foutre ! lance le “Breton”, autrement dit le “photographe”.

— J’espère que tu as compris la leçon, maintenant ? continue, ironique, le “matraqueur” avec son léger accent parisien. Alors tu vas gentiment recommencer à te raser. Avant qu’on te prenne en photo…

À grand-peine, toujours plié en deux, PAPI se traîne plus qu’il ne marche jusqu’à l’évier. Le rasoir ramassé par terre, marche toujours, et comme il peut, il obéit aux ordres de ses kidnappeurs et se rase.

Avant de s’asseoir devant le petit bureau et d’écrire dans le cahier à spirale. Ce que lui dictent ses ravisseurs.

*

À l’hôtel Saint-Melaine, la nuit a été bonne mais courte pour le commandant Roche. Moins paisible pour son homologue Charpentier qui était de garde. Au petit matin, les deux hommes tirent un bilan mitigé de ces premières heures d’investigations. Quelques avancées néanmoins. Les gendarmes qui ont enquêté sans relâche sur l’affaire ont pu confirmer que le téléphone mobile de Piton n’avait pas reçu ni donné le moindre appel depuis vendredi soir. Ils ont pu se convaincre également que l’hypothèse d’une fugue organisée ne tenait pas la route. Au domicile carantécois du présentateur vedette, on a retrouvé sa valise ouverte, avec ses affaires encore à l’intérieur. Manifestement, PAPI venait seulement pour le week-end et n’avait pas pris la peine de ranger soigneusement ses vêtements. Hypothèse qu’avait entérinée un coup de téléphone au responsable de sa maison de production. Qui avait même précisé que Paul-André Piton avait rendez-vous avec le patron d’une des principales chaînes de la TNT ce lundi à 11 heures. Ce que prouvait aussi le billet de train retrouvé dans une des poches extérieures de sa valise. Un trajet Morlaix-Paris en première classe, départ lundi, 5 heures 15.

Les différents appels à témoin n’ont pour l’instant rencontré aucun écho et le téléphone n’a sonné que pour des demandes de renseignements journalistiques.

Jusqu’à 8 heures ce matin et ce fantastique élément nouveau venu de Lanvellec, un petit village à côté de Plestin-les-Grèves. À une trentaine de kilomètres à l’est de Morlaix. Un appel venu d’Isabelle Lebech, journaliste à Plestin FM, une femme que le commandant Roche connaît extrêmement bien, depuis l’affaire de la “Marée rouge”, il n’y a pas si longtemps…1 Isabelle, une femme en qui il a toute confiance, et ce qu’elle lui apprend ne laisse plus aucun doute sur l’enlèvement. Elle a reçu un DVD à la radio, qui montre en détail l’enlèvement du présentateur. Toute la scène a été filmée. Pour l’animatrice de Plestin FM, Bretonne pure souche, cela ne fait aucun doute, la scène se déroule à Morlaix, au milieu de ce qu’on appelle le Circuit des Venelles.

Le commandant Roche n’en revient pas ! Comment peut-on oser enlever quelqu’un d’aussi connu que cet homme, en plein milieu d’une ville et qui plus est un jour de marché ? Cela montre en tout cas qu’il s’agit d’une bande, au moins quatre d’après Isabelle Lebech, qu’ils sont très bien organisés… et qu’ils n’ont pas froid aux yeux. Plus inquiétant encore aux yeux de l’officier de la SR, cela laisse entendre que les ravisseurs ont très bien préparé leur coup. Donc que la suite des événements risque d’être difficile. Très difficile. Il ne le sait que trop bien, et Isabelle aussi, un rapt, quand on a affaire à des professionnels, constitue une des affaires les plus ardues à résoudre – sans casse – pour un policier. Le DVD méritant une analyse approfondie et comme la journaliste ne peut se déplacer, émission de radio oblige, il lui promet de lui envoyer quelqu’un sur-le-champ pour récupérer le disque.

À peine le téléphone raccroché, il s’empresse de demander à ses hommes de “planquer” discrètement devant la station de radio et devant le domicile de la journaliste. Au cas où les ravisseurs confirmeraient leur intention de se servir d’elle comme intermédiaire.

Quant à sa ligne téléphonique, il ne s’écoule pas dix minutes avant que soient prises toutes les dispositions judiciaires nécessaires pour une mise sur écoute aussi vite que possible.

*

9 heures. L’heure du point-presse. Fort de ces encourageants éléments nouveaux, Jean-Philippe Roche s’y rend avec la même détermination qu’un boxeur montant sur le ring. Le capitaine Charpentier, moins aguerri à ce genre d’exercice médiatique, montre moins d’enthousiasme. Il faudrait presque pousser les murs de la grande salle de réunion de la gendarmerie de Plourin pour accueillir tous les journalistes et correspondants d’agences, par l’odeur du scoop alléchés. Même la presse people, voire “pipole”, a envoyé des photographes, c’est dire l’importance que l’affaire PAPI a prise juste en quelques heures.

Et les questions fusent. Du genre traditionnel : « Pensez-vous qu’il y a une menace réelle pour la vie de notre confrère ? Avez-vous reçu une demande de rançon ? Où a eu lieu l’enlèvement ? Avez-vous établi des barrages routiers ? Est-ce que vous pensez qu’il peut s’agir d’un coup de pub ? » Mais aussi des questions plus originales. Comme celle-ci : « Pensez-vous qu’il puisse s’agir d’une campagne de publicité pour un fabricant de perruques ? »

Quelle que soit la question, en grand professionnel, le commandant Roche répond à toutes avec le sérieux de circonstance. Et avec aussi un sens de la langue de bois que ne renieraient pas nos chers hommes et femmes politiques. De toutes ses interventions, je ne vous livrerai que l’essentiel : « L’enquête suit son cours, les forces de gendarmerie et de police sont sur les dents et explorent toutes les pistes possibles… » L’officier profite en outre de cette occasion médiatique pour relancer l’appel à témoin, en précisant bien que « plusieurs éléments convergents incitent à penser que l’enlèvement a eu lieu en pleine ville de Morlaix, sans doute en fin de matinée, hier. » Et il ajoute : « Toute personne ayant pu remarquer quelque chose de suspect, est invitée à prendre contact avec la brigade locale. » Dont il donne le numéro. En ce qui concerne les barrages, sa réponse est d’une obscure clarté, comme aurait dit monsieur Corneille, l’auteur dramatique, pas le chanteur : « Un programme de contrôle aux points reconnus comme stratégiques a été ou sera mis en place et sera adapté en fonction des besoins. » Ça, c’est de l’info !

Sur la promesse de tenir, sans faute, la presse au courant de toute nouvelle avancée significative et en donnant rendez-vous à celle-ci le soir même à 20 heures, le commandant Roche et le capitaine Charpentier prennent congé des journalistes et retournent dans le bureau du chef de la brigade territoriale.

Dorénavant dévolu à l’homme de la Section de Recherches.

— Alors, qu’en penses-tu ? demande celui-ci. Tu la sens comment cette affaire ?

— Je vais te dire sincèrement. Je n’aimerais pas être à ta place…

Un étrange sourire adoucit le visage de son homologue. Mélange d’inquiétude, d’optimisme et d’autosuggestion.

— Au moins, ça a le mérite d’être clair ! T’es encourageant, dis donc !