Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

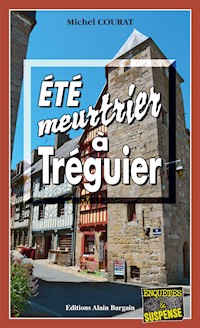

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Laure Saint-Donge

- Sprache: Französisch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Une gigantesque vague d'intoxications alimentaires touche le nord de la Bretagne.

Plusieurs morts, des milliers de personnes hospitalisées... Si l'hypothèse d'une origine accidentelle paraît la plus évidente, elle laisse bientôt la place à un terrifiant chantage dont certains supermarchés sont les cibles. Tremblez, habitants de Saint-Pol, Locquirec, Lannion, Perros, Tréguier, Guingamp et Binic, c'est surtout à vous qu'on en veut ! Heureusement, en l'absence de LSD, un ancien commissaire de police venu des Cornouailles anglaises veille, un "chat policier" au curieux surnom de Cat-Kohz. Saura-t-il dénouer les fils de cette intrigue aux multiples rebondissements ?

Dégustez sans modération la nouvelle enquête captivante de ce 6e tome des aventures de Laure Saint-Donge !

EXTRAIT

Les choses vont vite, très vite même. À l’heure où monsieur Rivoal se la coule douce dans son fauteuil, en sirotant son whisky, les différents responsables se sont réunis à la sous-préfecture de Morlaix, avenue de la République. Et pour Jean-François Tréflez, le coordinateur de la structure préfectorale, les premières conclusions sont très inquiétantes. À 20 heures, on compte 29 personnes hospitalisées. Chiffre auquel il faut rajouter les 25 autres déclarations, adressées directement par les médecins du secteur aux services départementaux.

—Et, demande la responsable des services vétérinaires, comment vont les personnes hospitalisées ? Toujours pas de diagnostic précis ?

—Non, répond le docteur Kersaint, on attend toujours les résultats d’analyses, mais j’ai une patiente qui a quatre-vingt-deux ans et j’avoue que le pronostic m’inquiète beaucoup. On a des signes de SHU, de syndrome hémolytique et urémique, et à cet âge-là…

À cet âge-là, l’association de problèmes sanguins et rénaux, couplée avec l’épuisement lié aux symptômes digestifs pardonne rarement. À l’heure où le docteur Kersaint s’inquiète pour sa patiente, on lui ferme les yeux dans la salle de soins intensifs de l’hôpital. Le palpeur de champignons vient de faire sa première victime…

CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE

Éditions Bargain, le succès du polar breton. –

Ouest France

À PROPOS DE L’AUTEUR

Michel Courat travaille comme expert pour une ONG qui s'occupe du bien-être des animaux, Eurogroup, et partage son temps entre la Bretagne et Bruxelles. Amoureux du Trégor depuis toujours, il y a exercé comme vétérinaire praticien pendant une quinzaine d'années, avant de partir s'occuper de protection animale dans les Cornouailles anglaises où il a passé neuf ans.

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 384

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

- À Albert Benloulou,sans qui ce livre n’aurait jamais existé.

« Celui qui ouvre la bouche manque toujoursune bonne occasion de se taire. »Pierre DAC.

« Dieu m’a donné la Sérénité pour accepterles choses que je ne peux pas changer,le Courage pour changer celles que je peux,et la Sagesse pour faire la différence. »Reinhold Niebuhr, The Serenity Prayer.

I

Pas besoin de tendre l’oreille. Le vent d’automne porte avec force le fracas des vagues qui viennent se briser en rouleaux serrés sur la plage de Trestraou, à Perros-Guirec. À quelques centaines de mètres à peine. Ce soir, La Clarté, l’un des hameaux de la commune costarmoricaine, porte bien mal son nom. La nuit sans lune, au ciel chargé de nuages lourds, laisse à peine deviner quelques contours incertains. Du pain bénit pour la silhouette bossue qui marche d’un pas décidé vers la porte du cimetière. Qui entrouvre le portail métallique dans un grincement discret et qui s’avance dans l’allée principale, en faisant crisser les gravillons sous les semelles de ses chaussures de sport. Ni chats faméliques ni feux follets dans les parages, mais une farouche détermination dans les yeux de cette ombre qui progresse maintenant à la lueur d’une mini-torche tenue dans sa main droite. La lumière tamisée par les doigts lui permet à peine de deviner les tombes environnantes, presque toutes en granit rose, la pierre locale, extraite des carrières toutes proches. Promenade nocturne d’un taphophile ? Ou d’un admirateur ou d’une admiratrice de Thierry Le Luron, le célèbre imitateur, enterré ici ? Peu probable à cette heure indue… Quelques pas encore, quelques crissements de graviers incongrus supplémentaires et le faisceau de la lampe accroche une masse appuyée sur le mur ouest du cimetière. Une sépulture massive, imposante, mais rendue presque invisible par un amoncellement de couronnes mortuaires, de coussins funéraires et de gerbes aussi somptueuses que multicolores. Visiblement, un enterrement de fraîche date, voire du jour. Et quelqu’un de connu… La silhouette s’arrête devant la prolifération de fleurs, marmonnant des insultes que la bienséance m’interdit de préciser ici davantage. De son sac à dos, elle extrait un pulvérisateur de jardin, l’amorce et se met à badigeonner toute la sépulture, allègrement, jusqu’à l’épuisement de la réserve de liquide.

Cela ne dure que quelques dizaines de secondes, l’ombre rejoint sa voiture, garée au pied de la chapelle Notre-Dame toute proche.

*

Locquirec, Finistère, deux semaines plus tard.

Sur le plateau de Keraël qui domine les plages, désertes à cette époque, des Sables Blancs et du Moulin de la Rive, le parking du supermarché ne désemplit pas. Samedi, fin de matinée, l’heure d’affluence. À quelques semaines de Noël, les clients, malgré la crise, commencent à penser aux fêtes qui arrivent. Si certains s’attardent au rayon des jouets et des cadeaux, d’autres achètent déjà en prévision des agapes à venir, histoire d’étaler un peu les dépenses. Les boîtes de foie gras, voire de “faux gras” pour les opposants au gavage des palmipèdes, commencent à rejoindre les chariots. Qu’ils soient bercés par la morosité ambiante ou, au contraire, réconfortés par la période de trêve à venir, les acheteurs n’ont aucune raison de s’intéresser à cet homme banal qui s’approche avec son chariot du rayon légumes. Le temps de prendre quelques endives, des clémentines, et il s’intéresse plus particulièrement aux champignons de Paris vendus en vrac. Il en soulève quelques-uns, semble-t-il pour en apprécier la fraîcheur ou la fermeté, et les repose soigneusement. Son examen ne l’a manifestement pas convaincu et il continue ses courses. Direction la poissonnerie.

*

Guimaëc, Finistère, quatre jours plus tard.

Après une journée difficile où les clients se sont bousculés dans son officine du Rupont, Jacques Rivoal, pharmacien de son état, récupère. Assis dans un moelleux fauteuil relax, il savoure, à petites gorgées, un whisky pur malt, 25 ans d’âge, cadeau de ses enfants pour son récent anniversaire. En face de lui, sa femme Marie somnole à moitié, délaissant la coupette de crémant d’Alsace posée sur la table basse du salon. Ils ne parlent pas, laissant le monopole du bruit à la télévision qui trône près de la baie vitrée. Au programme, une série policière américaine que ni l’un ni l’autre ne regardent. Leur repas du soir mijote tranquillement dans la cuisine adjacente, dispensant des senteurs aromatiques à faire douter sérieusement un gréviste de la faim. Tous deux, à l’évidence, savou-rent ce silence retrouvé, après des heures en contact avec une clientèle particulièrement difficile aujourd’hui.

Le pharmacien en est à son deuxième verre, quand les premières notes de la Sixième symphonie de Beethoven se font entendre. Autrement dit, le téléphone sonne, interrompant cette douce béatitude. Sans bouger de son fauteuil, il empoigne le combiné sans fil judicieusement laissé sur la petite table attenante et, en apercevant le numéro, identifie immédiatement son correspondant.

En l’occurrence, leur fille, Claire. Il pousse le bouton haut-parleur, histoire de faire profiter sa femme de la conversation, et demande :

— Alors ma chérie, tu es où ? Toujours en vadrouille ?

— Ah ça, pour être en vadrouille, je suis en vadrouille ! Mon reportage devrait prendre plus de temps que prévu. Là, je suis en Allemagne et je ne sais pas pour combien de temps. Après, je vais aux Pays-Bas, en Angleterre, en Écosse… Et je finis par l’Espagne, avant de revenir enquêter en France…

— Si je comprends bien, on ne te revoit qu’après Noël…

— Non, quand même pas, je devrais revenir début décembre au plus tard. Il faut que je discute avec l’agence, mais en principe, je ne devrais pas avoir à repartir après.

— Et c’est sur quoi déjà ton reportage ?

— Sur la sécurité sanitaire des aliments en Europe, et sur leur traçabilité. Après toutes les intoxications et les morts qu’il y a eues au printemps en Allemagne, et les cas qui ont suivi en France, j’ai envie de faire le point, et comme l’agence m’a donné le feu vert… Ça devrait passer sur la 2 ou sur ARTE, juste avant Pâques.

— T’avais peut-être pas besoin de faire le tour d’Europe ! Je peux te dire qu’ici, on a un paquet de gastro-entérites ! Pareil à Locquirec. Avec ta mère, on n’a pas arrêté depuis hier.

— C’est peut-être une épidémie de gastros virales ?

— C’est possible, mais dans ce cas, je devrais aussi avoir plus de cas chez les enfants et, pour l’instant, je n’en ai pratiquement aucun. Enfin, pas plus que d’habitude. Là, ça paraît être plus les adultes qui sont touchés… Et les symptômes, je te passe les détails, ne sont pas vraiment ceux de gastros virales.

*

Une constatation que font également les médecins de l’hôpital de Morlaix… Depuis le matin, les ambulances se succèdent à l’entrée des urgences. Presque tous les patients présentent les mêmes symptômes : nausées, vomissements, diarrhée, parfois hémorragique. Au service d’hépato-gastro-entérologie, c’est l’effervescence, presque quinze cas dans la journée, bien plus qu’à l’accoutumée. À la Clinique de la Baie, ou pour être plus précis, au CMC, le Centre MédicoChirurgical, du côté de la Vierge Noire, on ne chôme pas non plus. Aux admissions, l’agent d’accueil a réécrit une bonne douzaine de fois les mêmes initiales sur les formulaires. GEH : Gastro-Entérite Hémorragique. Dans les deux établissements, on a déclenché la même stratégie de traitement : réhydratation par perfusion et traitement symptomatique, avec parfois des antibiotiques. Avec en prime, pour certains patients un traitement contre la fièvre. Et le laboratoire est mis à contribution également. Entre les prélèvements de selles, de rejets gastriques et de sang, tous les techniciens sont sur les dents. Et les genoux. Et les deux ensemble, c’est loin d’être facile ! Pour le docteur Charles Kersaint, chef de service au centre hospitalier, l’hypothèse d’une TIAC, d’une toxi-infection alimentaire collective ne fait pas de doute. Plusieurs des patients hospitalisés ont partagé le même repas dans les cinq jours précédents, et comme une TIAC est définie par l’apparition au même moment de symptômes, le plus souvent digestifs, sur au moins deux personnes ayant consommé un même repas ou le même aliment… la conclusion s’impose. Sa consœur du CMC, Mélanie Ploujean, est arrivée aux mêmes conclusions. La défunte Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale, la si célèbre DDASS, rebaptisée Direction Départementale de la Cohésion Sociale, DDCS pour les intimes, a été alertée. En attendant que l’Institut de Veille Sanitaire le soit à son tour.

À eux, le plaisir d’aller enquêter sur le terrain avec leurs collègues des Services Vétérinaires et de la Concurrence et de la Consommation, l’ancienne Répression des Fraudes. Le tout sous couvert d’une organisation départementale placée sous l’ordre du préfet et répondant au joli nom de Pôle Sécuralim. Vive “l’AdminiStration”, avec un A, et un grand S comme Simplification…

Les choses vont vite, très vite même. À l’heure où monsieur Rivoal se la coule douce dans son fauteuil, en sirotant son whisky, les différents responsables se sont réunis à la sous-préfecture de Morlaix, avenue de la République. Et pour Jean-François Tréflez, le coordinateur de la structure préfectorale, les premières conclusions sont très inquiétantes. À 20 heures, on compte 29 personnes hospitalisées. Chiffre auquel il faut rajouter les 25 autres déclarations, adressées directement par les médecins du secteur aux services départementaux.

— Et, demande la responsable des services vétérinaires, comment vont les personnes hospitalisées ? Toujours pas de diagnostic précis ?

— Non, répond le docteur Kersaint, on attend toujours les résultats d’analyses, mais j’ai une patiente qui a quatre-vingt-deux ans et j’avoue que le pronostic m’inquiète beaucoup. On a des signes de SHU, de syndrome hémolytique et urémique, et à cet âge-là…

À cet âge-là, l’association de problèmes sanguins et rénaux, couplée avec l’épuisement lié aux symptômes digestifs pardonne rarement. À l’heure où le docteur Kersaint s’inquiète pour sa patiente, on lui ferme les yeux dans la salle de soins intensifs de l’hôpital. Le palpeur de champignons vient de faire sa première victime…

*

Entre Tonquédec et Pluzunet, Côtes-d’Armor.

Dans la longère en pierre du pays, le feu crépite “à pleins poumons” dans la vieille cheminée dallée de schiste. Assise bien au fond de son canapé en cuir grège, les pieds sur une petite table, le bras gauche sur l’accoudoir, Brittany Trevor se laisse envahir par une douce torpeur, celle d’un soir d’automne ordinaire. Enfin… pas si ordinaire que cela. À 28 ans, c’est la première fois que la jeune professeure d’anglais passe l’automne ici, dans SA Bretagne, dans SA campagne, non loin du château de Tonquédec, dans l’arrière-pays de Lannion. Née en Angleterre, d’un père anglais et d’une mère française, elle n’est revenue qu’épisodiquement dans les Côtes-d’Armor. Jusqu’à cette année où, après deux ans passés dans le Loiret-Cher, elle a pu enfin obtenir un poste à Guingamp. Et rentrer “au pays”. Celui de ses racines maternelles. Elle boit, chose inhabituelle pour elle, un martini gin, on the rocks. Comme dans un polar des années 60. Un apéritif amoureusement préparé par son nouveau copain, Clément Méal, gendarme de son état et même maréchal des logis. Presque six mois qu’ils sont ensemble, un véritable exploit pour une jeune femme qui approche de la trentaine avec un bilan sentimental dont la pauvreté n’a d’égale que celui d’une équipe de France, masculine, de football, époque Domenech. Bouche charnue, sourire facile, nez fin attaché haut, visage aux traits réguliers, cette brune aux cheveux mi-longs et lisses, ne manque pourtant pas d’un certain charme. Si elle a la réputation d’être plutôt sociable avec les autres femmes, avec les hommes, c’est une autre histoire. Elle en a bien sûr rencontré quelques-uns, mais bien rares sont ceux avec qui l’histoire a duré plus de quelques jours. Avec ses petites manies de célibataire, son goût immodéré pour la liberté au quotidien et son caractère parfois très susceptible, aucun homme n’a trouvé grâce à ses yeux. Avant Clément. Sans doute parce qu’ils partagent beaucoup de valeurs humaines et le goût des bonnes choses, qu’elles soient à boire ou à manger. Sans oublier leurs goûts communs pour certains sports comme le tennis et le squash. Même si Clément pratique aussi quelques sports de combat. Mais c’est sans doute le côté paradoxal de cet homme qui l’a fait chavirer. Sous des dehors très solides, il cache une sensibilité extrême, une fragilité intérieure qui l’ont beaucoup touchée. Même si Clément sort d’une histoire difficile avec une femme dépressive, depuis leur rencontre, tous deux ont retrouvé un enthousiasme, une pêche dont ils dégustent la chair sans modé-ration.

Tendant son verre à bout de bras, elle fait miroiter le glaçon devant les flammes, comme si elle cherchait encore dans les reflets dansants et éphémères, la réponse à cette question qui la taraude régulièrement : « Pourquoi ça marche avec Clément ? Pourquoi ça marche avec ce mec ? Est-ce que, enfin, c’est lui le bon numéro, l’homme que j’attends ? »

Son air songeur ne laisse pas indifférent le mec en question, avachi dans le fauteuil d’à côté, Kro 1664 à la main, qui s’inquiète :

— Bah alors ! Ma Brittany ! Tu m’as l’air bien pensive… Quelque chose qui ne va pas ? Des problèmes à ton collège ?

Un maigre sourire éclaire son visage quand elle répond à mi-voix :

— Non ! Ça va ! Je pensais juste à nous… Bientôt six mois…

Elle avale doucement une petite gorgée de son apéritif avant d’ajouter :

— …Je n’en reviens pas ! Qu’est-ce que j’ai bien pu te trouver ?

Brittany regarde maintenant son copain avec une tendresse teintée d’étonnement. Ce qui ne manque pas de faire réagir le gendarme qui prend des accents à la Guy Bedos, version pied-noir et seventies, pour répondre :

— Oh la la ! Pôv’ gosse ! J’te fascine ! Je suis beau, je suis riche, je suis intelligent, et alors ?

— Tu parles ! Question charme, tu ressembles plus à une machine à café qu’à Georges Clooney ! Et tes abdominaux…

Pas le temps de finir sa phrase. Suivant le bon principe qu’un téléphone sonne 98 % du temps quand on est dans son bain, sous la douche ou peinardement installé dans son salon, la mélodie du portable de Clément résonne, incongrue dans cette douce quiétude feutrée et vespérale.

— Oh, Claude ! Ça me fait plaisir, qu’est-ce que tu deviens ?

Apparemment, les nouvelles ne sont pas si bonnes, car la jeune femme voit le visage de son copain se décomposer à mesure que la conversation avance, avant de se conclure sur un inquiétant :

— Tu as le numéro des chambres ? On peut aller les voir ?

Un silence, Clément griffonne des chiffres sur un bloc-notes, judicieusement placé à côté d’un crayon sur la table basse, et reprend :

— Pas avant demain matin, OK ! Je les appelle le plus tôt possible !

Il raccroche, la mine inquiète.

— Qu’est-ce qui se passe ? Des mauvaises nouvelles ?

— C’était Claude Guillou, de Locquirec. La mère de Fabien, mon copain du foot. Je ne crois pas que tu la connaisses…

— Qu’est-ce qui se passe ?

— Elle me disait que Fabien et Tiphaine venaient d’être emmenés en urgence à l’hôpital de Morlaix avec une gastro-entérite hémorragique.

— Fabien et sa copine ? Merde ! Et comment ils vont ?

— Je te dirai ça dès que j’aurai eu l’hôpital…!

*

Le lendemain matin, mercredi 16 novembre, quelque part dans le Trégor.

Si les services médicaux de l’agglomération morlaisienne ne désemplissent pas, la nouvelle n’intéresse pas, à l’évidence la presse locale. L’homme a beau chercher : que ce soit dans Le Télégramme ou Ouest-France, pas un mot sur une possible intoxication collective dans la région et tout particulièrement dans le secteur de Locquirec. Pas d’écho non plus dans les radios alentour : Radio Nord Bretagne, Plestin FM, Variation ou France Bleu Breizh Izel restent silencieuses sur le sujet. Un manque d’information qui a le don de déclencher sa colère. Une colère passée dans son garage, à taper, de ses poings nus, sur un punching-ball accroché au plafond. Cette séance de boxe improvisée dure deux minutes à peine, mais suffit à lui remettre ses idées, noires, en place.

*

Le même matin.

Un sous-sol bétonné, à peine éclairé par des ampoules nues qui dispensent une lumière faiblarde. Un placard tout de mélamine blanche, dans lequel attendent, soigneusement pliées et repassées, une douzaine de blouses aussi blanches que la conscience d’un politicien passée à la machine. Plusieurs fois. Sur le côté, un vasistas tout en longueur diffuse un peu de lumière naturelle, tamisée par un mince voilage. Un peu plus loin, une porte s’ouvre sur une pièce d’à peine trois mètres sur deux, aux murs gris, simplement enduits de ciment. Face à l’entrée, un évier encadré de deux plans de travail, entièrement carrelés de faïence blanche. Deux paillasses comme on en trouve dans les laboratoires de chimie ou de biologie. Posé dessus, tout un attirail d’instruments et du matériel divers, allant de tubes à essai soigneusement bouchonnés de liège et impeccablement alignés dans leurs supports en bois, jusqu’au bec Bunsen, cette étrange sorte de brûleur vertical, de mini-chalumeau, qui sert parfois aux cruciverbistes, mais surtout aux microbiologistes. Que ce soit pour chauffer une préparation ou stériliser du matériel. À l’extrémité de chacune des deux paillasses, un grand four métallique ou plus exactement une étuve. La silhouette en blouse blanche a maintenant enfilé des gants fins en latex, ouvre la porte de celle de droite et en sort une douzaine de boîtes de Pétri. Comme chacun sait ce qu’est une boîte de Pétri, ne comptez pas sur moi pour vous dire que ce sont des boîtes cylindriques en verre ou en plastique, d’une dizaine de centimètres de diamètre, sur un centimètre de hauteur, transparentes, munies d’un couvercle, que l’on utilise notamment pour la mise en culture de micro-organismes et notamment de bactéries. Non, ne comptez pas sur moi, je ne vous le dirai pas ! Dans une lumière généreuse dispensée par des tubes au néon, la silhouette s’affaire devant les deux paillasses, se livrant, avec dextérité, à des manipulations de spécialiste. Manipulations conclues en prenant une grande et fine pipette en verre et en transférant quelques millilitres d’un liquide incolore, d’un tube à essai dans une sorte de petite poire en caoutchouc, de la taille d’une noisette. Une dizaine de mini-réservoirs en plastique sont ainsi remplis et se retrouvent dans une boîte de stockage alimentaire, genre Tupperware, soigneusement refermée. Et placée à son tour dans une boîte en inox, sortie de l’étuve.

Après quelques opérations de nettoyage et une vérification des étuves, la silhouette, satisfaite de son travail, enlève ses gants et les jette dans une poubelle spéciale, avant de remonter au rez-de-chaussée, marmonnant un inquiétant : « Et maintenant, deuxième épisode ! On verra bien si ça n’intéresse toujours pas la presse ! » Un sourire sardonique retrousse ses lèvres, insuffisant pour adoucir son visage aux traits creusés par la haine.

*

Même jour.

Au sein de la cellule de crise, à la sous-préfecture de Morlaix, autour de l’émissaire du préfet, Jean-François Tréflez, et d’un petit-déjeuner agrémenté de croissants tout frais, donc tout chauds, l’heure du premier bilan a sonné. Pour les docteurs Kersaint et Ploujean, la nuit, même très agitée, ne s’est pas soldée par d’autres décès. Sur les vingt-neuf personnes hospitalisées, toutes de Locquirec ou de ses environs, seules quatre présentent encore des symptômes suffisamment graves pour que leur pronostic vital soit réservé. Notamment à cause de constantes rénales suspectes. Pour les autres, la situation s’avère stabilisée, et certains d’entre eux ont même pu sortir des soins intensifs. La plupart des autres malades recensés par les médecins du secteur, ceux qui sont restés à domicile, ont vu leur état de santé évoluer “d’inquiétant” à“préoccupant”. Nuances et subtilités du jargon médical. Quatre d’entre eux ont même rejoint les rangs des hospitalisés, leurs symptômes digestifs et hémorragiques étant insuffisamment contrôlés à domicile. Heureusement, leurs cas, même sérieux, n’affichent pas de majeure gravité apparente.

Côté laboratoires, les recherches continuent pour essayer d’identifier l’agent responsable. Mais rien n’est simple. Près de soixante cas avérés, avec une investigation sur les aliments consommés qui remonte jusqu’à cinq voire huit jours, cela fait énormément de possibilités et donc de sources potentielles de contamination. Avec un méga problème. Contrairement à la restauration collective où les responsables doivent garder au frais un échantillon de la nourriture servie pendant une durée de cinq jours, la grande majorité des personnes touchées n’a pas mangé au restaurant ou dans une cantine, mais uniquement à domicile ou chez des amis. Ce qui complique énormément les recherches. L’Agence Régionale de Santé, l’ARS, a été avertie, et l’Institut de Veille Sanitaire, l’INVS, a alerté sa structure bretonne qui répond au joli nom de CIRE. Cellule Interrégionale d’Épidémiologie. Les différentes directions départementales de l’État ont commencé à mettre en place leur stratégie d’investigation. Une enquête difficile commence, avec des recherches à plusieurs niveaux. Il faut interroger tous les consommateurs, aussi bien ceux qui sont malades que ceux qui ont mangé avec eux et qui n’ont pas eu de problèmes. Il va falloir essayer de retrouver des échantillons ou, à défaut, des traces des aliments consommés par les personnes atteintes. Et bien sûr, il faut d’intensives recherches de laboratoire, tous azimuts, pour faire le tri entre les diverses causes possibles, extrêmement nombreuses.

Difficile pour Jean-François Tréflez de mesurer l’ampleur de la tâche promise aux enquêteurs de terrain, car en tant que diplômé de l’ENA et de Sciences Po, ses connaissances en matière d’empoisonnement alimentaire restent très limitées. Il est vrai que si l’on se mettait à enseigner l’art d’empoisonner son prochain à nos futurs dirigeants politiques, ils utiliseraient sans nul doute cette faculté à leur propre profit, façon Borgia, en se débarrassant de manière radicale, c’est le cas de le dire, de leurs concurrents potentiels. Il y aurait à l’évidence beaucoup moins de candidats aux élections, et moins d’hésitations pour l’électeur lambda, mais cela serait-il très moral ? Donc, monsieur Tréflez se contente d’entériner la répartition des tâches entre les différents services départementaux et régionaux, et de poser quelques questions-clés à la dizaine de représentants des diverses autorités présents :

— À votre avis, il vous faudra combien de temps pour identifier l’aliment responsable ?

Un discret brouhaha s’installe brièvement dans l’assistance, avant que la responsable de l’ancienne DDASS, Jeanne Martin, intervienne. L’air maussade.

— Ça, j’ai bien peur que ce soit impossible à dire maintenant ! Il faut contacter les patients et, pour ça, il faut non seulement les retrouver individuellement dans chaque service hospitalier ou à la clinique, mais il faut aussi retrouver tous ceux qui n’ont pas été hospitalisés. Pour cela, nous devons recontacter tous les médecins du secteur qui ont fait une déclaration de TIAC. Ce n’est pas tout, on doit aussi interroger les personnes qui ont partagé au moins un repas avec les malades. Et à tout le monde, on doit remettre un questionnaire à compléter où ils doivent détailler tout ce qu’ils ont mangé ou bu dans les cinq derniers jours. Comme la plupart des gens l’ont déjà oublié, ce n’est jamais facile, sur un tel nombre de personnes, d’avoir des données fiables, vous savez…

— J’imagine. Et après, vous analysez cela en ordinateur, je présume ?

— Absolument, mais vous imaginez déjà le temps que cela va prendre, sans compter tous ceux qui vont passer au travers : ceux qui ont quitté le secteur après avoir consommé un ou plusieurs repas ici, ceux qui ne se souviendront de rien, ceux qui refuseront de nous aider… Il y en a, vous savez, plus qu’on ne pense ! Parallèlement, nos collègues de la DDPP, enfin des Services Vétérinaires, et de la Répression des Fraudes, vont commencer leurs recherches sur le terrain. Collecter les aliments suspects, les transmettre au laboratoire… Tout ça, ça va prendre encore beaucoup de temps…

— Surtout si la personne hospitalisée vivait seule, il faut se faire ouvrir la porte par un parent ou un voisin, ce n’est jamais simple, surenchérit Agnès Leblanc, la responsable des Services Vétérinaires, SV pour les intimes.

— OK ! J’ai compris, on n’aura pas la réponse demain, c’est ce que vous voulez dire ?

— J’en ai bien peur… ça va prendre du temps… Plusieurs jours, avant d’avoir des résultats vraiment interprétables.

— Mais on aura quand même des résultats d’analyses avant ? Madame Leblanc, rassurez-moi !

— On a des tests rapides, mais ils ne sont pas assez fiables sur une TIAC de cette ampleur. Si l’agent responsable est une bactérie, sur un milieu de culture classique, il faut au moins 24 heures pour que les bactéries poussent, et encore plus de temps pour certaines espèces. Et après, il faut encore identifier la souche. Ça peut prendre encore un, voire deux ou trois jours… Par contre, on devrait avoir les premiers résultats pour les recherches virales, les recherches de toxines et les parasites, ce matin. Mais je n’y crois pas beaucoup. Les symptômes ne font, a priori, pas penser à une intoxication d’origine virale ou parasitaire. La plupart des patients présentent des symptômes diarrhéiques avec du sang, ce serait plus évocateur d’un problème bactérien, Escherichia Coli ou Campylobacter… À la rigueur, une salmonel-lose…

L’air dépité, à l’évidence peu familier avec ces noms barbares, l’émissaire du préfet demande :

— Et c’est plutôt une bonne ou une mauvaise chose ?

— Souvent, avec les virus, les choses se tassent rapidement, sans trop de dégâts. Tous les ans en France, il y a une grosse épidémie de gastro et relativement peu de complications. Par contre, avec E. coli, tout est possible… Regardez ce qui s’est passé en Allemagne au printemps 2011, on a quand même eu presque cinquante morts…

— Justement à propos de l’Allemagne… enchaîne Jean-François Tréflez, vous vous rappelez que le plan de communication avait été désastreux, avec des aliments incriminés à tort…

— Le fameux “concombre tueur”… Alors qu’en fait, les aliments responsables étaient des graines germées de fenu-grec venues d’Égypte. Oui… sur ce coup-là, les Allemands, ils n’ont pas fait fort !

— Justement, il ne s’agit pas de refaire la même erreur. J’ai eu Monsieur le préfet au téléphone ce matin. Il a été très clair. Pas de précipitation. Pas la peine de mettre la presse au courant tant qu’on n’a pas d’éléments de certitude à lui communiquer, pas la peine d’affoler les foules, alors qu’il est plus que vraisemblable que l’on a juste affaire à un feu de paille…

*

Un feu de paille que quelqu’un s’empresse de raviver… Quelqu’un qui, tout en conduisant sa voiture, ne peut s’empêcher de jeter régulièrement un coup d’œil sur la boîte métallique, soigneusement fermée par deux rabats pivotants, posée sur le plan-cher devant le siège passager. Ce récipient porteur de mort, ces quelques millilitres de poison qu’il transporte sans le moindre état d’âme. Il est maintenant sur la D786, passe Pont Losquet et se retrouve dans la zone commerciale de Kerfolic à Minihy Tréguier. À quelques centaines de mètres de la cathédrale et de la maison natale d’Ernest Renan. Deux des joyaux de la ville de Tréguier, la capitale historique du Trégor. Pas un regard sur l’Intermarché à sa droite, il s’engage bientôt sur le boulevard Jean Guéhenno, où le Super U local ne semble pas plus l’intéresser. Arrivé au rond-point au bas de la colline, il ignore le pont Canada qui enjambe le Jaudy et roule à présent le long du port de plaisance. Quelques centaines de mètres sur le quai, et juste après avoir passé l’Office du Tourisme, il range sa voiture sur le parking du supermarché qui surplombe la rivière. Même s’il semble nager un peu dans son imperméable ou plus exactement son ciré, bleu marine, rien ne le distingue d’un client ordinaire quand il passe le seuil du magasin, avec son sac décoré de paysages du secteur, “logoté” aux couleurs de l’enseigne. Il faudrait des yeux très avertis pour remarquer le petit anneau de plastique qui enserre son annulaire et qui supporte une petite poire en caoutchouc, agrémentée d’un pulvérisateur tout simple, qu’il tient très discrètement au creux de sa main droite. Un dispositif astucieux, tout simplement acheté dans un magasin de farces et attrapes, un genre de bague-pistolet à eau, qu’il a un peu bricolé, afin que l’embout par lequel sort le brouillard empoisonné soit dirigé vers le bas et invisible du dessus. Traînant un panier à roulettes, il flâne devant les rayons, tel un consommateur banal qui n’aurait pas d’idée d’achats préconçue. Devant lui, le rayon poissonnerie. Le temps d’un regard rapide au prix des langoustines glacées, et il arrive devant le rayon Charcuterie-Traiteur. Jour de promotion aujourd’hui : en plein milieu de l’allée trône un étal tout d’inox et de verre, derrière lequel une vendeuse, d’âge et de corpulence confortables, interpelle les acheteurs potentiels :

— Offre spéciale aujourd’hui ! Et aujourd’hui seulement ! Un jambonneau acheté, un jambonneau offert ! Profitez-en, Messieurs-Dames, c’est aujourd’hui seulement !

Notre homme est-il tenté ? Il s’approche de l’étal, accueilli avec un grand sourire. D’un air ouvertement intéressé, il se plante devant la vitre qui protège les pièces de viande, rôties à point et incontestablement alléchantes. À condition de n’avoir ni religion ni convictions qui vous empêchent de consommer du porc. Son bras droit se pose d’un geste naturel sur la tablette de verre horizontale qui sert de comptoir et empêche en même temps les gens de se servir eux-mêmes. Il demande à la vendeuse quel est le poids moyen des pièces exposées et quel est le prix du kilo. Autant d’informations qui figurent sur l’écriteau suspendu au-dessus de l’étal et que, pourtant, l’hôtesse de vente se fait un plaisir apparent de lui répéter. Il lui désigne, de la main gauche, un morceau qui semble le tenter.

— Vous pourriez me peser celui-ci, s’il vous plaît ?

Et pendant qu’elle se retourne pour satisfaire sa demande, il presse légèrement la poire contenant le poison en repliant son annulaire et répand, dans la plus grande discrétion, son bouillon de culture. Une aspersion d’autant plus dangereuse, et il le sait bien, que les jambonneaux étant déjà cuits, beaucoup d’acheteurs potentiels le consommeront froid ou seulement réchauffé… Avec un peu de choucroute ou des patates. À une température en tout cas insuffisante pour tuer les microbes qu’il vient de disséminer.

— Il fait 800 grammes, Monsieur, ça ira ?

— 800 grammes, c’est trop gros pour moi, je suis au régime. Non, non merci, ça va faire trop.

Malgré son plus beau sourire, étalonné à 99 cen-times d’euro, et les précisions si aimablement apportées, l’animatrice de vente, comme il est politiquement correct de dire maintenant, doit donc se rendre à l’évidence, son interlocuteur n’a visiblement pas l’intention de manger de jambonneau en promotion. Tandis qu’elle s’attaque au client suivant, l’homme continue son chemin dans les travées du supermarché, avec un nouvel objectif en vue, les endives. Un légume de saison, vendu en vrac et qui a le grand avantage, en tout cas dans son optique personnelle, d’être souvent consommé cru, sans être relavé.

“L’opération endive” se déroule encore plus facilement que “l’opération jambonneau”, et il peut vider tranquillement le contenu de son pulvérisateur sans que quiconque alentour lui prête la moindre attention. Quant aux caméras de surveillance, pas de souci pour lui, elles n’ont aucune chance de repérer quoi que ce soit, compte tenu de leur angle de vision et de la banalité de son comportement. D’un pas tranquille, il rejoint le rayon librairie, prend, de la main gauche, un quotidien au hasard et passe aux caisses automatiques, muni de ce seul achat. Il fouille dans sa poche, toujours de sa main gauche, en sort une pièce de un euro. Il règle son journal en espèces, récupérant sa monnaie, toujours sans utiliser sa main droite qu’il laisse pendre le long de son corps, comme s’il avait le bras paralysé. Aussitôt passé l’hôtesse qui surveille le bon déroulement des opérations, il oblique vers la galerie commerciale et rejoint les toilettes du magasin. Dans la poubelle, il se débarrasse de son brumisateur de poison, après l’avoir enveloppé dans une feuille de papier journal et recouvert avec d’autres feuilles froissées arrachées du quotidien. Sous l’œil indifférent de son voisin de lavabo, avec une petite brosse à ongles sortie de la poche gauche de son pantalon, il se lave longuement les mains avec un savon antiseptique venu de la même poche, ne négligeant aucune parcelle de peau, à la façon d’un chirurgien avant une opération. Toujours de la main gauche, il sort un flacon d’antiseptique de son ciré et s’en badigeonne soigneusement les mains. Puis il s’en passe également sur le bas du visage, la bouche et sous les narines, avant de se relaver les mains. Et de désinfecter aussi le côté droit de son imper, à la hauteur où sa main pendait lors de son passage à la caisse. Moins de deux minutes plus tard, il est de retour à sa voiture, non sans avoir jeté un regard de l’autre côté de la rivière, vers le village de Trédarzec, évocateur de souvenirs d’adolescence.

Prochaine étape, un supermarché de Louannec, tout près de Perros-Guirec. Il rejoint Plouguiel, de l’autre côté du Guindy, prend la route de Trévou-Tréguignec et de Trélévern et, moins de 25 minutes plus tard, il gare sa voiture sur le parking de la grande surface, sans un regard, de l’autre côté de la route, au camping municipal et au lac marin fermé qui le jouxte, avant de répéter, de manière quasi identique les opé-rations déjà menées à Tréguier. Une diabolique routine qu’il suit avec une féroce détermination.

*

Même après-midi. Centre Hospitalier du Pays de Morlaix, chambre 213.

Ils ont beau se soutenir mutuellement, s’encourager à tour de rôle – l’avantage de partager la même chambre – le moral serait plutôt en berne pour Fabien Guillou et sa femme, Tiphaine, après plus de 24 heures d’hospitalisation. Tous deux sous perfusion, ils présentent toujours des symptômes digestifs importants qui les épuisent littéralement. Des symptômes curieusement similaires, ce qui pourrait peut-être les faire sourire en d’autres circonstances, mais, pour l’heure, ne fait qu’assombrir leur horizon.

Les traits creusés, le visage livide, les deux jeunes gens, même pas trentenaires, ne sont guère vaillants quand Clément Méal et Brittany Trevor frappent à la porte, chacun avec un gros bouquet de fleurs artificielles à la main. Fleurs naturelles interdites dans l’hôpital, des fois qu’elles seraient sources d’infections nosocomiales. À moins que ce ne soit parce que les infirmières et aides-soignantes en ont marre de faire la chasse au vase… Allez savoir !

Clément qui, malgré son étiquette de gendarme, n’est pas le dernier à rigoler, entre le premier, lançant un peu académique : « Toc toc toc ! Est-ce qu’on peut parler aux cadavres ? » emprunté encore une fois au répertoire de Guy Bedos, son comique du moment. Merci Rire et Chansons. Une entrée surprenante qui ne déclenche qu’une réaction de surprise consternée chez les deux alités. Les premières paroles de Brittany, d’habitude plus délicate, ne contribuent guère à dérider davantage leurs zygomatiques :

— Vains dieux ! Vous avez des gueules de déterrés, mes pauvres ! Et en plus, sans maquillage, Tiphaine, on te donnerait facile dix ans de plus !

— Sympa ! lancent en chœur les deux malades.

— C’est gentil de venir, mais si c’est pour nous dire ça ! ajoute Tiphaine d’un ton “30 % figue, 70 % raisin”…

Avant d’éclater de rire, enfin d’essayer, car manifestement, les spasmes “rigolatoires” s’accompagnent de crampes abdominales aussi intempestives que conséquentes. Les deux visiteurs s’approchent des lits, avec l’intention d’embrasser leurs copains, mais se font rabrouer aussitôt par Fabien.

— Ah non ! Pas de bises, pas de poignées de main, on est comme des lépreux ! On ne nous approche pas trop, des fois qu’on soit contagieux. Les ordres sont clairs : on peut avoir des visiteurs, mais seulement si on évite les contacts rapprochés… En principe, vous auriez même dû avoir des masques de protection…

— On en a ! lance d’un ton jovial Clément, en sortant deux masques hygiéniques de la poche de sa polaire, mais on ne voulait pas les mettre…

— OK ! enchaîne Brittany. On va rester à distance. Pas de ’blème.

Elle leur souffle un baiser, cueilli au creux de sa main, aussitôt imitée par Clément, et reprend :

— Bon ! Alors, comment ça va ? Vous nous avez fait peur ! Il paraît que c’est une intoxication alimentaire ? Pas de blague, on a bouffé ensemble quand même !

— C’était il y a quinze jours, tu ne risques rien ! souligne d’un ton réconfortant Tiphaine qui ajoute :

— J’ai connu des jours plus glorieux, mais ça va quand même un peu mieux qu’hier,

À vrai dire, on n’a pas tout compris. Hier matin, j’étais à la maison, j’ai commencé à avoir des crampes dans le ventre, puis vomissements, diarrhée… enfin, je vous passe les détails.

Clément, goguenard, approuve :

— Si ça ne te dérange pas, je préférerais ! J’ai bien bouffé à midi et j’aimerais le garder…

Brittany lui fait de gros yeux noirs, tandis que Tiphaine essaie de sourire, avant qu’un rictus de souffrance déforme son visage. Une triste grimace, accompagnée d’un univoque :

— Putain de crampes !

Fabien continue le récit à la place de sa femme :

— Pratiquement au même moment, j’ai eu la même chose qu’elle, mais au boulot. J’ai appelé notre toubib, et on s’est retrouvés tous les deux dans sa salle d’attente avec exactement les mêmes symptômes. Comme ils s’étaient aggravés depuis le matin, et comme on avait, évidemment, partagé nos repas, il n’a pas voulu prendre de risque et nous a envoyés direct à la case hôpital, avec un diagnostic de gastro-entérite hémorragique due à une TIAC, comme ils disent. Une toxi-infection alimentaire collective. Service de réanimation, soins intensifs, réhydratation, traitements de tous les côtés, ils n’ont pas lésiné.

— Et ça va quand même mieux maintenant ? s’inquiète Clément, redevenu plus charitable.

— Disons que si on est sortis des soins intensifs, c’est déjà bon signe, mais on ne peut encore crier victoire. On a des prises de sang toutes les trois heures parce qu’il peut y avoir des complications rénales ou hématologiques…

— Merde ! C’est sérieux quand même. Allez ! On croise les doigts. Et on a trouvé ce qui vous a fait ça ?

— Écoute ! répond Tiphaine, on vient juste d’avoir un questionnaire à remplir, pour essayer de trouver. Il faut qu’on liste tout ce qu’on a mangé depuis trois, et si possible cinq jours, avec qui on a mangé, leurs coordonnées, et on doit dire s’il reste des traces de ces repas disponibles pour analyse…

Elle se tourne vers sa table de chevet, prend un dossier format A4 et le montre à ses visiteurs.

— Tiens ! Regarde ! Huit pages à remplir…

*

Au même moment, une voiture se dirige vers un autre supermarché. Une autre promotion sur les jambonneaux va profiter d’un assaisonnement très spécial…

II

Morlaix, jeudi 17 novembre.

Les titres des journaux locaux ne laissent aucune place à l’ambiguïté. Le Télégramme annonce à la une, sur une demi-page : « Intoxication alimentaire : de nombreuses victimes dans le Trégor. » Ouest-France se veut plus discret en première page où la crise financière accapare encore les titres et se contente d’un bref encadré, renvoyant à la rubrique locale de Morlaix. Où là, une photo de l’entrée du service des Urgences a comme légende : « Intoxications alimentaires. Plus de cinquante victimes, l’hôpital débordé. » Avec en plus petit, un bilan précis au moment du bouclage du journal. Et dans les deux journaux, le message est clair : les cas se multiplient, l’origine alimentaire est certaine, mais l’agent ou l’aliment responsable n’est toujours pas identifié.

Un bilan qui s’est aggravé au moment où Jean-François Tréflez ouvre la réunion de la cellule de crise à la sous-préfecture de la cité des trois collines.

— Alors, où on en est ? demande-t-il aux experts réunis autour de lui.

Le chef de service de l’hôpital, le docteur Kersaint, dont les traits creusés révèlent l’évidente fatigue, lui répond d’une voix teintée de prudence. La prudence d’un professionnel qui sait qu’en matière médicale, et tout spécialement en cas d’infection, les choses peuvent s’aggraver de manière ultrarapide.

— À l’heure où je vous parle, il y a 56 malades hospitalisés entre la clinique et l’hôpital, pratiquement tous avec un tableau clinique similaire : crampes, nausées, vomissements et très souvent des diarrhées sanglantes. Pour l’instant, une seule patiente, âgée, est décédée. On estime, mais la DDCS me contredira si nécessaire, que presque 60 cas supplémentaires ont été déclarés par les médecins, mais non hospitalisés. Et j’ai bien peur qu’il faille rester très réaliste : sur ce type de pathologie, le plus dangereux arrive dans une deuxième phase, avec les risques de complication rénale.

— Le SHU, c’est ça ?

— Le syndrome hémolytique et urémique, c’est ça. C’est ce qui a tué la patiente, compte tenu de son âge. Mais sur des patients plus jeunes, un SHU peut mettre plusieurs jours à s’installer, jusqu’à huit ou dix jours.

— Vous voulez dire, qu’il sera impossible de dresser un bilan définitif avant dix jours ?

La moue du docteur Kersaint s’accompagne d’un hochement de tête et d’une déclaration explicites.

— Absolument ! Peut-être même plus. Dans une intoxication massive, il y a énormément de facteurs de variation. Entre l’âge des patients, leur état physiologique, leur état immunitaire, la quantité d’aliment contaminé consommée, et j’en passe… Par contre, même si à l’heure où je vous parle, on n’en est pas encore sûrs, il y a une forte probabilité, compte tenu des symptômes, qu’on soit en face d’une intoxication à STEC.

— Pardon ? Aztèque ? Vous voulez dire d’origine mexicaine ?

Le chef de service de l’hôpital et les autres participants à la réunion ne peuvent s’empêcher d’éclater de rire devant l’ignorance crasse de l’émissaire préfectoral en matière d’intoxication. Le docteur Kersaint, charitable, éclaircit aussitôt sa lanterne, sans rajouter de couche d’ironie. Essayant même d’adoucir la honte qui couvre le front du fonctionnaire. Si jamais cela était possible, ajouteraient quelques médisants.

— Non ! Pas Aztèque, ou à steaks, à STEC ! S-T-E-C. Ce qui est l’acronyme anglais pour E. coli producteurs de Shiga-toxines. Shiga-toxines Escherichia Coli, en anglais, donc en abrégé : STEC. Ce sont des bactéries presque ordinaires mais qui sécrè-tent des toxines très dangereuses, potentiellement mortelles à travers les complications rénales et sanguines. Et ce sont ces STEC qui étaient à l’origine des deux grosses intoxications de mai et juin 2011, en Allemagne et en France. On devrait avoir les premiers résultats très vite maintenant, mais cela ne nous avancera pas beaucoup, conclut le médecin, manifestement désabusé.

— Ah bon ! répond Jean-François Tréflez, visiblement surpris du manque d’enthousiasme du chef de service. Pourquoi ?

— Parce qu’il faut encore identifier la souche de la bactérie, et ça prend du temps, il faudra voir aussi quels antibiotiques sont efficaces, et le principal…

— Le principal, l’interrompt Jeanne Martin de la DDCS, c’est que cela ne nous donnera pas l’aliment responsable. Pour cela, il faut d’abord collecter toutes les informations venant des malades sur les aliments qu’ils ont consommés. Pour l’instant, on en n’est qu’au début. Et le premier “écrémage”, fait sur une vingtaine de patients, est désastreux. Il n’y a apparemment eu aucun repas pris collectivement, genre repas de mariage ou banquet des anciens, qui aurait pu nous permettre d’espérer identifier une cause commune. On s’oriente vers plusieurs causes potentielles différentes, et là… là, comme je vous l’ai dit hier, je vous avoue que cela peut être beaucoup plus long. Une fois retrouvé l’aliment potentiellement incriminé, il faudra faire des cultures, confirmer la souche…

— Beaucoup plus long… Quel genre ?

— Trois, peut-être quatre ou cinq jours. Voire plus…

Les yeux écarquillés de monsieur Tréflez l’avouent clairement. Ce n’est pas la réponse qu’il attendait. Il se voit déjà annoncer la bonne nouvelle à Monsieur le préfet. Et il entend déjà sa réaction. Les dorures du plafond de son bureau risquent de trembler…

— Mais vous vous rendez compte ! Pendant ce temps, la presse va en faire ses choux gras… Ça va être la panique générale…

Devant lui, une vingtaine de paires d’yeux et autant d’épaules semblent parler pour leurs propriétaires et lui dire : « Que voulez-vous qu’on y fasse ! » Il reprend néanmoins :

— Justement à propos de la presse, comment ont-ils été prévenus ? Comment les journalistes ont-ils eu toutes ces informations ? Il y a même une interview de vous, dit-il en se tournant vers le chef de service de l’hôpital morlaisien, dans les deux journaux, plus des témoignages d’infirmières et même de malades ! Hier, nous en avions discuté, et je vous avais demandé de tenir la presse à l’écart…

Le ton, chargé de reproches à peine voilés, ne convient pas du tout au praticien, qui s’apprête à répondre…

— Excusez-moi monsieur Tréflez ! intervient la responsable des Services Vétérinaires, mais c’est illusoire de vouloir garder la presse à l’écart. À l’heure de Facebook ou de Twitter, une information fait le tour du monde en 10-15 minutes. Certains malades ont informé leurs proches et, avec simplement leur réseau d’amis, chacune des personnes contactées a pu en prévenir des dizaines d’autres. Ça va très vite.

Le docteur Kersaint enchaîne :

— Les journalistes ont débarqué à l’hôpital et à la clinique en milieu d’après-midi hier. On n’allait pas les foutre dehors quand même ! Ils font leur boulot après tout ! Surtout que si l’intoxication prend de l’ampleur, on aura besoin d’eux pour informer les gens.

— On ne peut pas se passer de la presse, bien au contraire. Je dirai même qu’il devient urgent de définir un plan de communication. Qu’en pensez-vous ? renchérit la DDCS.

Jean-François Tréflez répond dans la foulée, l’air résigné, comme s’il venait de réaliser qu’il n’avait pas vraiment le choix :

— Vous avez sans doute raison, madame Martin, vous avez sans doute raison…

*

Dans sa maison trégorroise, un lecteur de Ouest-France et du Télégramme, vient de finir de parcourir ses journaux en écoutant les radios locales et arbore un franc sourire. Même si le jour de sortie des hebdomadaires costarmoricains ne leur a pas permis, encore, d’annoncer la vague d’intoxications, cela n’est manifestement pas à même de contrecarrer sa bonne, pour ne pas dire excellente, humeur.

Le punching-ball suspendu au plafond du garage peut continuer sa sieste, il ne sera pas dérangé aujourd’hui.

Ce qui ne veut pas dire que le boxeur potentiel n’a pas besoin d’aller au sous-sol. Certains travaux de laboratoire ne peuvent pas attendre. Le bec Bunsen en brûle déjà d’impatience…

*