9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: EDITION digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Immer in Bewegung, sich ständig verändernd - so ist das Leben Walter Kaufmanns. Als Fünfzehnjähriger flieht er aus Nazideutschland nach England, wird von dort nach Australien deportiert, wo er sich mit verschiedenen Arbeiten über Wasser hält - im Krieg Soldat, später Hochzeitsfotograf, Dock- und Hafenarbeiter, zuletzt Seemann. Zurück in Deutschland ist es die DDR, die er wählt. Dort lebt er als Schriftsteller, geht wieder zur See, schreibt Reportagen aus Japan, Irland, Israel und den USA. Er bleibt in der Welt zu Hause. In seinen bewegenden, autobiografischen Erzählungen betrachtet Walter Kaufmann Menschen, so verschieden, wie die Länder, die er bereiste, von Begegnungen, von Stimmungen, die er einfängt und die berühren. So offenbart sich dem Leser ein immer wieder neues, stets anderes Bild und jedes davon überrascht und verzaubert. Das literarische Kaleidoskop eines Lebens. »In dieser meisterlichen Kurzprosa zeigt sich die Spannweite zwischen Region und weiter Welt, zwischen Vertrautem und Fremdem, zwischen kleinen Verhältnissen und exotischen Abenteuern, zwischen sozialer und künstlerisch-literarischer Erfahrung.« Aus der Laudatio zur Verleihung des Literaturpreises Ruhrgebiet

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 515

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Impressum

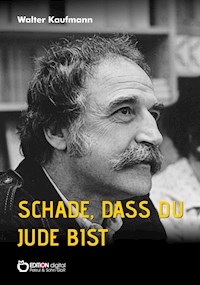

Walter Kaufmann

Schade, dass du Jude bist

Kaleidoskop eines Lebens

ISBN 978-3-96521-268-8 (E-Book)

Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta

Foto: Barbara Meffert

Das Buch erschien erstmals 2017 im Dittrich Verlag (Imprint der Velbrück GmbH, Weilerswist–Metternich).

2020 EDITION digital

Pekrul & Sohn GbR

Godern

Alte Dorfstraße 2 b

19065 Pinnow

Tel.: 03860 505788

E-Mail: [email protected]

www.edition-digital.de

I „… best country in the world, this!“

Verbannung

Ich hielt inne – das war der Mann! Als ich an ihm vorbei über die Schwelle der Gangway trat, spannte sich alles in mir. Jäh drehte ich mich um. Ich spürte den Gewehrkolben im Rücken und hörte den Soldaten brüllen: „Come on and git!“ Doch ehe mir noch ein Widerwort über die Lippen kommen konnte, zerrte mich jemand weg – und wo der Soldat jetzt mit dem Gewehrkolben hinstieß, waren eben noch meine nackten Füße gewesen, die nur von Sandalen aus Autoreifen geschützt waren. „Git going, you!“

Den zwei britischen Offizieren, die am Kai den Abtransport der Internierten überwachten, war anzusehen, dass es sie gleichgültig ließ, wie man mit den Internierten umsprang – sie alle waren nicht mehr als die zu erkennen, die sie einmal gewesen: Handwerker, Politiker, Modeschöpfer, Arzt, Kaufmann, Rentner, Student. Der zerlumpte Haufen, der sich ihnen darbot, ließ sie gleichgültig. Hauptsache, sie alle kamen zügig vom Schiff und in das für sie bestimmte Lager. Krieg war Krieg und überhaupt – feindlich oder nicht, die sich da mit starr nach vorn gerichtetem Blick die Gangway hinunterschleppten, durften froh sein, die Reise überlebt zu haben. Für sie jedenfalls, das bezeugten ihre Mienen, waren sie samt und sonders abgetan – Parias!

Noch unter dem Schock der Bedrohung, sprang ich von der Gangway auf den Kai. Der Seewind blies mir ins Gesicht, ich spürte ihn kühl auf der Haut. So grell strahlte die Sonne, dass ich die Augen sogar gegen die zitternden Lichtreflexe auf den Bohlen verengte. Jenseits eines Schuppens, verschwommen im Sonnenlicht, wölbteI sich eine Brücke hoch über den Hafen, eine schöne Brücke, zwischen deren Pfeilern und Stahlträgern stattliche Villen in blühenden Gärten zu erkennen waren. Jenseits der weiten Bucht, auf der Jachten mit gebauschten Segeln die Bahn von Frachtern kreuzten und in alle Richtungen schippernden Fähren, leuchtete gelb die Sichel eines Strandes. Dies also war Sydney …

Noch einmal sah ich zum Schiff hin, hielt ich Ausschau nach Arno Sievers – doch als Kommandos hinter mir laut wurden, gab ich ihn auf und folgte den anderen durch ein Spalier lässig dastehender australischer Soldaten in Schlapphüten und lockeren Uniformröcken bis hin zu einem Eisenbahnzug mit vergitterten Fenstern. Ich ging leichtfüßig, mich beschwerte nicht mehr als ich am Leibe trug – Sandalen und eine vom Salzwasser zerfressene Hose, zu weit für mich und durch eine Schnur um die Hüften gehalten, ein kragenloses Flanellhemd und um den Hals den Wollschal meiner Mutter, von der ich jetzt durch die Weiten der Meere getrennt war.

Im Zug starrte ich durch das vergitterte Fenster, unter dem in regelmä ßigen Abständen die Mündung eines Gewehrs über einem Schulterstück auftauchte. Das Gewehr schreckte mich wenig – was mich im Augenblick mehr als alles beschäftigte, war der Wunsch nach festen braunen Schnürstiefeln, so wie sie die Soldaten da draußen trugen …

Eine Pfeife schrillte. Die australischen Soldaten verteilten sich in den Abteilen und schlossen die Türen hinter sich. Puffer klirrten, die Wagen ruckten an und rollten langsam vom Kai. Noch einmal kam die Hafenbrücke in Sicht, hoch vor dem klaren Himmel, und auch die strahlend blaue Bucht bis hin zum offenen Meer, bald aber rollten wir durch Vororte, vorbei an ärmlichen Reihenhäusern mit kleinen Hinterhöfen, in denen Kinder spielten und an Leinen Wäsche flatterte. In den Fenstern und zwischen der Wäsche zeigten sich Frauen – flüchtig nur, bei zunehmender Fahrt, und schon lag die Stadt hinter uns, war das offene Land erreicht, weite Ebenen mit welkem Gestrüpp und knorrigen Bäumen, deren tote Zweige in den Himmel ragten, und Farmhäuser im Schatten breiter Dächer, Häuser, die aus der Ferne verlassen wirkten.

Lange blieb ich in Gedanken. Niemand sprach mich an. Alle blickten stumm in die Landschaft. Der Schlag der Räder drang in uns, schien zu verebben, wurde eins mit uns. Die Posten, die an den beiden Ausgängen lehnten, nahmen wir kaum noch wahr. Auf ihre Gewehre gestützt, standen sie breitbeinig da, die Uniformröcke aufgeknöpft, die Schlapphüte aus der Stirn geschoben. Nach einer Weile ließ sich einer von ihnen, ein hochgewachsener Mann um die fünfzig mit knochigem Gesicht und drahtigen Brauen neben mir nieder. Er stellte das Gewehr zwischen seine ausgestreckten Beine und fragte wie nebenbei: „Let’s hear, where did they nab you?“

Ich konnte nur raten, was er fragte.

„Nab you?“

Ich schwieg.

„Wohl einer von Hitlers Haufen – eh!“, sagte er.

Das verstand ich. Ich schüttelte den Kopf. „Ich bin Jude“, sagte ich ihm.

„A Jew – eh?“

Er fragte nach den anderen und verwendete dabei ein Wort, das sich wie cobbers anhörte und wohl Kumpel bedeutete.

„Die auch.“

Warum, zum Teufel, man uns hier einsperre, wollte er wissen. Ahne er doch gleich, dass hier was nicht stimme. Sein Ausdruck verriet Anteilnahme, als ich ihm klarmachte, dass ich erst sechzehn war und aus Deutschland käme, wo meine Eltern noch lebten. Was das hieß, schien er sich vorstellen zu können – Jews under Hitler! Und er begann von einem Zahntechniker in Sydney zu erzählen, der ihm ein Gebiss gefertigt hätte, das er ohne Umschweife vorzeigte.

„Clever fellow, this Jew in Sydney – clever hands. And your people still in Germany – under Hitler!“

Gedankenvoll wiegte er den Kopf. Plötzlich stand er auf und rief dem anderen Posten zu, wir seien keine Hunnen, sondern samt und sonders vor Hitler geflohene Juden. „Just open the window, they won’t piss off!“

Und schon hämmerte er mit dem Gewehrkolben einen Fensterriegel auf, schlug auch das Gitter weg und öffnete das Fenster. Frische Nachtluft strömte ein, während er quer durch den Wagen schritt, Riegel und Gitter zertrümmernd, die er nach draußen warf, wo sie klirrend neben die Schienen fielen. „Scrap!“, rief er, kehrte um und setzte sich wieder neben mich. Wie die Pommies mit uns umgegangen seien, wollte er hören, damit meinte er wohl die Briten auf dem Schiff. „Not good“, sagte ich ihm, und dass einer von ihnen mir fast den Fuß zertrümmert habe.

Der Australier spuckte aus. „Never known a Pommy that was any good yet.“

Da ermahnte ihn der andere Posten, mir keine Flausen in den Kopf zu setzen. Schließlich lägen wir nicht mit den Engländern im Krieg, sondern den Deutschen.

„Let it go, Danny, let it go!“, sagte der Soldat neben mir.

Er schlug mir auf die Schulter. Alles werde gut gehen, meinte er. „Best country in the world this!“

Wir rückten zusammen, um auch dem Posten mit Namen Danny Platz zu machen. Der warf sein Gewehr ins Gepäcknetz, setzte sich und reichte seinen Tabaksbeutel herum. Bald zog würziger Rauch durch den Wagen.

„Helps against hunger“, meinte er.

Dann holte er aus einem Tornister mehrere Büchsen Corned Beef und dazu dicke Scheiben flauschiges Weißbrot. Dankbar aßen wir davon. Allmählich dunkelte es und wir überließen uns dem Schlaf.

Als sich das erste graue Licht des Morgens über die Ebene legte, trug der Zug uns noch immer weiter nordwärts, war das Land noch immer öde, trocken, rissig und rot unter der steigenden Sonne. Kaum ein Lufthauch bewegte das verdorrte Gras, und große schwarze Vögel saßen reglos in den Zweigen ferner Bäume, deren Stämme weiß leuchteten. Die Sträucher zwischen den sandigen Hügeln waren von Staub bedeckt und wirkten so tot wie die Bäume, und noch immer flogen die Pfosten endloser Drahtzäune vorbei. Plötzlich, wie aufgeschreckt vom langen Pfiff des Zuges, tauchten zwei Kängurus auf und hielten mit weit ausholenden Sprüngen das Tempo. Ihre Schwänze schlugen rhythmisch auf den Boden und wir spürten die Kraft, mit der sie vorwärtsschnellten. Jäh wie sie aufgetaucht waren, sprangen sie seitwärts weg und verschwanden zwischen den Hügeln. Soweit das Auge reichte, lag das Land dürr unter der Sonne und als wir schließlich unser Ziel erreicht hatten, stand diese hoch am Himmel. Hatte der Zug auch neben einem überdachten Bahnsteig angehalten, so schlug uns doch beim Aussteigen die Hitze wie aus einem Ofen entgegen. Es war, als brenne die Luft. Wir drängten uns in den schmalen Streifen Schatten längs der Bahnhofsmauer und fühlten uns in die unwirtlichste aller unwirtlichen Gegenden verschleppt.

Als der Zug aus dem Bahnhof rollte, sahen wir uns einem berittenen Trupp Soldaten gegenüber, die, locker in den Sätteln, das Gewehr in der einen, die Zügel in der anderen Hand, ihre Pferde längs der Schienen in Bewegung setzten. Auf und ab ritten sie und blickten dabei gelassen zu uns herüber. Am Ende des Bahnsteigs rief jetzt ein drahtiger Offizier ein Kommando, wir sahen ihn die Reitpeitsche gegen seine blanken braunen Stiefel schlagen, den Sturmriemen des breitkrempigen Hutes fest unters Kinn zurren, und hörten die berittenen Soldaten zurückrufen: „Right-o, Captain!“ Sie gaben ihren Pferden die Sporen und scherten rings um das Bahnhofsgelände aus. Der Offizier schwang sich in den Sattel eines schwarzen Hengstes, auch er setzte dem Pferd die Sporen in die Flanken und dann sprengte er hinaus in die Landstraße, die sich in der Ferne verlor.

„Hot and dusty, damn right“, sagte der Posten vom Zug zu mir, wischte sich mit einem khakifarbenen Tuch Gesicht und Nacken trocken und hob dann zu einer Ermunterung an: „Hay is hell“, rief er, womit er den Ort meinte, zu dem wir gebracht worden waren, „but you’ll get used to her in time.“

Aufgeteilt in Gruppen und ringsum von berittenen Soldaten bewacht, schleppten wir uns über die Landstraße bis zu einer Kreuzung. Weit vor uns, verhüllt in Staub, rollten die Laster mit den Posten vom Zug. Die Soldaten ließen uns halten, bis der Staub sich gelegt hatte, sie trieben uns nicht an, und als wir weiterzogen, war jede Ordnung dahin, hatten wir uns in wirre Haufen verwandelt. Neben uns stampften die Pferde, schnaubten in der Hitze und hin und wieder bäumten sie sich auf, ihre Felle glänzten schweißnass in der Sonne.

Wir erreichten das Lager lange, nachdem wir fernab die Wachtürme gesichtet hatten, und als sich hinter uns die drei Stacheldrahttore schlossen, empfanden wir die Baracken wie eine Zuflucht vor Sonne und Hitze.

Jenseits der hohen Zäune führten die Soldaten ihre Pferde weg. Ein Hund schlug an, und der helle Klang einer Trompete war zu hören. Wer da spielte, sahen wir nicht und wussten die Trompetenstöße erst zu deuten, als man uns zum Appell rief. In Viererreihen formiert, standen wir auf dem großen Platz, während der Feldwebel die Reihen ablief – zwei Mann für jeden Schritt, so zählte er uns, und nahm es nicht genau dabei. Wer würde fliehen, wo in dieser Wildnis sollten wir hin? Jetzt begann der Offizier auf dem schwarzen Hengst die Lagerordnung zu verlesen, seine Stimme durchdrang nur schwer die drückende Hitze, wir hörten ihn, doch kaum einer begriff, was er sagte.

Irgendwo, unbemerkt zwischen den zweitausend Männern, stand auch ich. Die Anordnungen des Offiziers scherten mich wenig – öder als hier, dachte ich, konnte es nirgends sein. Hoch am blauen Himmel tauchte ein Habicht auf und kreiste in weiter Bahn, einmal, zweimal, ich sah ihm nach, bis er in der Ferne als dunkler Punkt verschwand.

Der Dichter

Fast spielerisch schrieb George Raven Verse über unser Barackenkätzchen – seine Anmut, wie es lugte, jagte, es wie aus dem Nichts herbeisprang, wenn es die Worte milk and meat rufen hörte. Milch und Fleisch brachte ich täglich von der Arbeit in der Lagerküche mit. George war sprachgewandt, ein Jongleur mit Worten, das gehörte wohl zum Dichten, und ich bewunderte die Fähigkeit. Auch äußerlich war er, wie ich mir einen Dichter vorstellte – schlank und feingliedrig. Beredte Gesten begleiteten, was er sagte, und er wusste zu wirken, wenn er aus tiefblauen, von dunklen Wimpern überschatteten Augen sein Gegenüber musterte. Nie gab er sich als einer von vielen, stets blieb er der University-Don aus Oxford, der seine Bildung weder leugnen konnte noch leugnen wollte. Hatte ihn auch mit der Verbannung ins australische Lager die Vergangenheit eingeholt, so nannte er sich doch weiterhin George Raven und ließ seinen Geburtsnamen nicht gelten. Als George Raven war er in Oxford bekannt, und dabei sollte es bleiben. Denn nach Oxford würde er zurückkehren – es war nur eine Frage der Zeit. Stets ausgerichtet auf sein Ziel, verließ ihn das Selbstvertrauen nie. Und auch dafür bewunderte ich ihn. Es hatte mich ermutigt, als er von meinen Träumen, Ängsten, Sehnsüchten wissen wollte, und bald beschäftigte er über lange Strecken mein Innerstes. Ich las, was er mir zu lesen empfohlen hatte, Auden und Spender, so rätselhaft mir deren Lyrik nicht selten auch schien, und Christopher Isherwoods Berliner Geschichten, selbst an T. S. Eliot wagte ich mich, dessen Lyrik ich mehr vom Klang der Worte her als durch ihren Sinn erfasste: Waste Land, East Coker. Beim Lesen hörte ich George, sah ihn vor mir – das schmale, kluge Gesicht mit der sanft gebogenen Nase, und wie er beim Vortrag sein langes blondes Haar aus der Stirn warf. Täglich hoffte ich, dass George auf mich wartete, wenn ich meinen Lagerdienst in der Küche oder am Murrumbidgee River erfüllt hatte, und er mich zur abendlichen Stunde erwartete, damit ich mich ihm mitteilen, ich ihm zuhören konnte. Er weckte Empfindungen in mir, die später nur Frauen in mir weckten, und wenn George mich wie von ungefähr berührte, spürte ich eine starke innere Berührung. Ich hoffte zu werden wie er, und heimlich setzte ich Georges Gedichten eigene entgegen. Das ahnte er sehr wohl, doch noch ehe ich meine Versuche vorzutragen wagte, bewahrheitete sich, was ich nie hatte wahrhaben wollen, stets aber zu erwarten hatte – der Dekan von Oxford hatte Georges Entlassung bewirkt und ihn zurück nach England an die Fakultät berufen.

Mich traf die Nachricht tief. Ich freute mich für George, doch die bevorstehende Trennung bedrückte mich derart, dass ich an diesem Abend stumm von seiner Koje weg zu meiner eigenen ging. Als ich mich dort ausstreckte, sprang mir das Barackenkätzchen auf die Brust. Ich setzte es ab und beachtete es nicht weiter. Lang lag ich wach.

Am nächsten Morgen, als die Lagertore geöffnet wurde, George am Posten vorbei in die Freiheit hinaustrat und ich ohne ihn zurückblieb, empfand ich, wie seit langem nicht, den Stacheldraht als das, was er war, wurde die Wüste wieder zur Wüste, brannte die Sonne grausam vom Himmel, und nur das Gedicht, das ich an diesem Tag für George schrieb, vermochte mir etwas von dem zurückzugeben, das ich verloren hatte.

Das Lineal

Schweißgebadet erwachte ich, setzte mich auf – in der Baracke um mich her schliefen alle, unruhig in der Hitze der Nacht. Manch einer schnarchte, andere wälzten sich auf den Strohsäcken von Seite zu Seite. Wach war nur ich. Der Mond stand hell und klar im Fenster, Mondlicht warf die Schatten von Zaunpfosten und dem nahen Wachturm auf die Lagerstraße. Ich starrte hinaus. Mir saß der Albtraum in den Gliedern – da trieb ein hölzernes Lineal auf Meereswellen, und zwei bleiche aus dem Wasser ragende Hände griffen danach …

Ich schätzte die Uhrzeit – nach Mitternacht wohl. Der Posten auf dem Wachturm regte sich nicht. Wie eine Attrappe stand er da. Ich riss das Handtuch von dem Draht in meiner Koje, trocknete Gesicht und Brust und streckte mich wieder auf dem Strohsack aus. Lange schlief ich nicht ein, und kaum dass ich eingeschlafen war, verfolgte mich wieder der Albtraum – Wellen, ein Lineal auf den Wellen und zwei nach dem Lineal greifende Hände.

Jemand packte mich bei der Schulter, rüttelte mich wach: „Was ist mit dir?“

„Ein Traum – nichts weiter.“

„Du musst ihn sehr vermissen.“

„Wen – wen vermissen?“

„Du hast nach Rudi Karbasch geschrien.“

Ich dachte an Rudi, und wie ich am Zaun stand und ihn gehen sah, so wie ich damals George Raven hatte gehen sehen, durch die drei Tore aus dem Lager hinaus in die Freiheit: Rudi, dessen Hilfsbereitschaft wir alle viel zu verdanken hatten – der kleine Serge Milstein, zum Beispiel, der in einem Anflug von Lagerkoller seine Mundharmonika über den Stacheldrahtzaun geschleudert hatte, und nie hätte er sie wiederbekommen, wenn Rudi nicht einen Posten hatte überreden können, sie zu suchen und ihm zu geben. So war Rudi: Immer hatte er sich zu bewähren gewusst, immer Ruhe bewahrt und Weitsicht bewiesen. Er strahlte Besonnenheit aus, und wenn in all der Zeit überhaupt einer den Verlust von George hatte ausgleichen können, dann war er es gewesen. Nun war er fort. Und ich hatte im Traum nach ihm geschrien.

„Es war nichts“, sagte ich dem, der mich geweckt hatte, „vergiss es.“

Aber auch beim nächsten Schlafversuch verfolgte mich der gleiche Albtraum – Wellen, ein Lineal, nach dem Lineal greifende Hände. Und ich erkannte die Hände und wessen Lineal das war – Rudi hatte mir während der Mathematikprüfung der Lagerschule sein Lineal zugeschoben, auf dessen flache Unterseite er die Lösungen geschrieben hatte, die mir niemals eingefallen wären. Und jetzt, in meinem Albtraum, waren es Rudis Hände gewesen, die an einem in den Wellen treibenden Lineal Halt suchten …

In der folgenden Woche erreichte uns im Lager die Schreckensmeldung von der Torpedierung und dem Untergang der Abosso im Irischen Meer. Alle an Bord waren in der Nacht meines Albtraums in die stürmischen Wellen gerissen worden, keiner hatte gerettet werden können.

Auch Rudi Karbasch nicht.

Nacht über Shepparton

Auch zum Abend hin war es noch heiß am Kanal, wo ich und Albert Klett seit unserer Entlassung aus dem Lager in einer Hütte hausten. Die Tageshitze blieb im Holz wie Glut im Ofen, und es half nichts, dass wir eimerweise Wasser übers Wellblechdach gossen – in der Windstille drückte die Luft. Wir wichen zum Kanalufer aus. Dort aber plagten uns die Mücken, stachen uns in Stirn, Hals, Hände, Arme, ihr Sirren durchdrang das blubbernde Quaken der Bullfrösche, es sirrte uns im Ohr, bis wir, vom Ufer geflohen, vor der Hütte ein Feuer entfacht hatten, dessen Rauch die Mücken vertrieb.

Spät in der Nacht noch saßen wir auf Baumstümpfen beim glimmenden Feuer, erschöpft von der Plackerei in der Obstplantage, voll Ingrimm auch gegen Tom Cornish, den Sohn des Bosses, der stets jeden unserer Körbe nach unreifen Pfirsichen abgesucht hatte – auch heute wieder würde uns der Lohn gekürzt werden. Zum Teufel mit dem Kerl … Saufraß, Plackerei von früh bis spät und dazu diese stickige Bruchbude, in der wir hausen mussten. Über dem Feuer brühten wir Tee gegen den Durst und die Hitze, der Tee trieb den Schweiß und machte, dass wir uns kühler fühlten.

Als habe Albert während unseres Schweigens an nichts anderes gedacht, begann er plötzlich von seiner Zeit als Schlosser im Ruhrgebiet zu reden, und was er sagte, trug ihn aus der australischen Welt in die andere vor dem Krieg, der Welt von Gelsenkirchen. „Glaub mir – das war keine Heldentat, den Brandsatz ins Sturmlokal der SA zu schleudern“, sagte er mir, „wo ich doch danach Brunos Fahrrad einfach fallen gelassen hatte und über die Hinterhöfe abgehauen war. Bis heute verfolgt mich das – immer denke ich, das Fahrrad könnte in die Klauen der Gestapo geraten sein, und dann … Mit der Zeit ist in meiner Vorstellung aus dem Fahrrad eine Foltermaschine geworden, und Bruno, der uns all die Monate zusammengehalten hat, wird von der Gestapo gefoltert. Denn da wo das Rad hergestellt worden war, hat Bruno gearbeitet – und dort hatte er es gekauft. Darum ist mir bis heute, als hätte ich eine Spur gelegt! Sieben Jahre ist das her, seit ich über die Grenze aus Deutschland geflohen bin, und noch immer quält mich die Sache mit dem Fahrrad.“

Das Feuer war erloschen, und es war kühler jetzt in der Nacht. Hell strahlte das Kreuz des Südens im blauschwarzen Himmel. Ein Windhauch kam auf. In der Hütte, ausgestreckt auf unseren Strohsäcken, lauschten wir dem Rauschen der Blätter im Wind.

„Bist du noch wach?“, fragte Albert.

„Bin ich.“

„Diesen Brandsatz zu schleudern“, sagte er, „und dann einfach zu verschwinden … wo doch Umsicht und Weitblick zum Überleben gehörte.“

„Wer wird schon damit geboren“, sagte ich. „Das bringt doch erst die Erfahrung.“

„Mir zu spät“, erwiderte Albert dumpf, „viel zu spät!“

Absent without Leave

Die Frau war schlank und schön, mit braunen Augen und rötlichem Haar, und unnahbar schien sie mir bis hin zu dem Augenblick, als sie mit einem „Thanks ever so much“ den Buchladen verließ, wo wir über einen Gedichtband von D. H. Lawrence ins Gespräch gekommen waren – das Buch hatte ich ihr überlassen, kein zweites war zu haben gewesen, und erstaunt war ich, nicht wenig verwirrt, als ich sie auf der Straße auf mich warten sah – thanks ever so much …

Und dass wir bald danach gemeinsam zum fernen Sandringham aufgebrochen waren, einem Vorort von Melbourne am Meer, wo sie wohnte, war mir nach all den Monaten hinter Stacheldraht und den Wochen Plackerei auf der Obstplantage wie ein Märchen vorgekommen. Im Zug hatte sie mich nach meinem Namen gefragt, und ohne zu überlegen, nicht wirklich wissend warum, hatte ich mich mit John Williams vorgestellt und Ontario in Kanada als Heimatstadt genannt. Und mich sehr bald dafür verflucht – John Williams, Ontario, Kanada … wohin würde das führen? Wie kam ein Kanadier in die australische Armee? Es war schon ungewöhnlich genug, dass einer wie ich in dieser Armee war, deren Uniform trug und seit ein paar Tagen auf dem Rennplatz von Caulfield stationiert war …

Unter dem Dach ihrer schmucken Strandvilla in Sandringham blieb ich wortkarg und zurückhaltend, weil ich ahnte, die Lüge würde weitere nach sich ziehen, und erst in der Nacht, als sie mich zur Rede stellte – „Ontario, dear John, is a Canadian province, not a city … so why did you have to lie to me?“ –, hatte ich mich zu meiner wirklichen Herkunft bekannt. Mir war heiß geworden dabei, meine Lippen hatten zu beben begonnen, und aus Furcht vor neuen Verstrickungen, Vorurteilen gar, hatte ich zum Aufbruch gedrängt. I have to get back to my unit by midnight.Was stimmte und strikt zu befolgen war. Twentythree, fiftynine … Keine Minute später als eine Minute vor Mitternacht hatte ich mich wieder auf dem Rennplatz einzufinden. Doch ich war geblieben, war bei ihr geblieben, die sich merklich anders verhielt, seit sie die Wahrheit erfahren hatte, fraulich, mütterlich, und die ich fortan Helen nennen, die ich berühren, deren Wärme ich spüren, deren Duft ich atmen durfte – und die mich in dieser Nacht noch zu sich geholt, mir Arten der Liebe gezeigt hatte, bis all meine Bedenken in einem Strudel von Gefühlen untergegangen waren. Mit den Lippen, dem Schoß, in zärtlicher und stürmischer Umarmung hatte sie in mir verdrängt, was auf mich zukommen würde, dafür dass ich mich von der Truppe entfernt hatte. My dear boy, so there … come now, come to me!Fahnenflucht und Strafe waren abstrakte Begriffe, ließen mich gleichgültig, sie waren bedeutungslos geworden, ich fühlte mich nicht mehr dazugehörig, war kein Soldat mehr – nur dies hier war wirklich, in den Armen der Frau zum Mann werden, nichts sonst …

Und es traf mich hart, als sie mich am Abend vor der Heimkehr ihres Mannes, nach vierzehn Tagen, vierzehn Nächten, sanft, aber bestimmt des Hauses verwies. Now you must go, it was lovely, but you must go now, this had to end some day.

Meine Einheit, so stellte es sich heraus, hatte den Standort gewechselt, war ins ferne Queensland abkommandiert, und vor dem Rennplatz von Caulfield, wo ihre Zelte gestanden hatten, stand nur noch ein Posten, der mir Bescheid gab und vor der Militärpolizei warnte. Don’t let them catch you. Ich fuhr in die City, es war Nacht inzwischen, und ließ mich im Strom der Menschen aus dem Flinders Street Bahnhof treiben – Soldaten überall, australische, amerikanische, und unter ihnen keiner, der mich etwas anging. Glück im Unglück, dass auch die Militärpolizei mich übersah. Obdachlos unter Brücken, davon hatte ich gehört. Nun würde ich es erleben. Die Villa in Sandringham gab es nicht mehr, eine Helen Coster gab es nicht mehr. Now you must go … this had to end some day …

Es war Winter in Melbourne. Kalter Juniregen nieselte vom Himmel. Ziellos überquerte ich die Yarra Brücke hinterm Bahnhof, tauchte ein ins Dunkel der St. Kilda Road, das auch das Dunkel der Huren war, und dass ich mein Geld in der Tasche ließ, hatte nicht nur mit den vergangenen Nächten zu tun, sondern auch mit der Einsicht, dass mich in einem Bordell die Militärpolizei am ehesten aufgreifen würde. Aber wohin? Ob dachlos unter Brücken. Bläulich im Regen blinkten die Leuchtbuchstaben Y.M.C.A. über dem grauen Gebäude am Fluss. Mir war, als winkten sie – Young Mens Christian Association. Dort, wo sonst, würde ich unterkommen. Ich war Soldat, man würde mich nicht abweisen …

Doch die junge Frau am Empfang bedauerte – die Amerikaner seien in der Stadt und alle Zimmer belegt. Sie hielt inne. Mir schien, sie sann nach einem Ausweg. Durch die Scheiben der Flügeltüren sah ich nass unterm Regen die Straße am Park. Laternen spiegelten sich in den Pfützen. Die Frau lächelte mir zu. Ich hörte sie sagen: „In der Bibliothek steht ein Sofa …“

Wir fuhren im Fahrstuhl zum vierten Stock, gingen den Gang entlang zu der Tür mit dem Schild. Leise klirrten die Schlüssel, als sie aufschloss, und klirrten leise, als sie die Tür von außen versperrte. Es roch staubig, die Luft im Raum war abgestanden, doch der Lichtschein, der durch das Fenster auf die Bücherregale fiel, ließ längs der Wand gegenüber ein Sofa erkennen. Ich zog die Stiefel aus, legte mich lang, die Hände unterm Kopf. Unter mir fühlte sich das Leder kalt an, blieb lange kalt, und lange schlief ich nicht ein – Helen, dachte ich, Helen. Sie fehlte mir …

Maroochydore Mooloolaba

Fernab am nördlichen Pazifik lag der Umschlagplatz für Kriegsgut, das die Soldaten meiner Einheit aus Lagerschuppen auf Laster hieven mussten, und ich brauchte sechs Wochen, bis ich dorthin gelangte. Quer durch Victoria und New South Wales bis hin nach Queensland hatte ich trampen müssen, von Armeefahrzeugen auf Güterzüge war ich umgestiegen, zuletzt sogar auf einen Lazarettzug, und war stetig, wenn auch langsam, vorangekommen – einem versprengten Soldaten half damals jeder in Australien.

Zwar hatte der Posten vor dem Melbourner Rennplatz über die Entfernung keinen Zweifel gelassen – Maroochydore Mooloolaba: das klang wie ein Ort in einer anderen Welt, aber auch verheißungsvoll. Kaum einer, der mich auf der schier endlosen Reise mitgenommen hatte, wusste von dem Ort, und als ich dann an einem Montagmorgen unbemerkt vom Wachposten ins Armeelager vordrang, links eine Baracke, rechts die Zelte und dazwischen der Appellplatz, empfand ich das Ende meiner Suche wie eine Heimkehr. Was mir bevorstand, würde ich durchstehen – ich hatte gelebt, hatte erlebt, und nach der Strafe würde ich dazugehören, nicht länger ein Außenseiter sein. Schon jetzt war ich kein Landstreicher mehr, der nachts in Scheunen oder an Feldrändern schlief und tagsüber trampte – Armeefahrzeuge, Güterzüge, ein Lazarettzug. Damit hatte es ein Ende gehabt, als ich es im Hafen von Brisbane auf ein Postboot schaffte, das auf dem Weg nach Bundaberg war. In Maroochydore Mooloolaba würde man mich absetzen, und weil das am späten Morgen geschah, hatte ich das Lager erst erreicht, als meine Einheit schon zur Arbeit ausgerückt war.

Die Zelte standen leer, und der Appellplatz lag verlassen da. Nichts rührte sich ringsum. Nur aus der Baracke drang das Klappern von Schreibmaschinen. Ich hockte mich in den Schatten der Baracke, drehte mir eine Zigarette und hatte noch nicht ausgeraucht, da scheuchte mich eine barsche Stimme hoch.

„He, Sie – mal herkommen!“

Ein Sergeant war aufgetaucht und brüllte mich an. Ich ging zu ihm hin. Der Mann stand breitbeinig da, in blanken Stiefeln, die Daumen unterm Ledergürtel, das Gesicht überschattet vom breitkrempigen Hut, und musterte mich.

„Was, zum Teufel, treiben Sie hier?“

Ich nahm Haltung an und brachte vor, was ich mir in all den Wochen zurechtgelegt hatte.

„Blanker Wahnsinn“, hörte ich den Sergeanten sagen, es war, als traute er seinen Ohren nicht. „Glauben Sie bloß nicht, es ist damit getan, dass Sie das alles einfach so wegbeichten. In Melbourne auf der Strecke geblieben … eh? Mann Gottes, ich hör nicht richtig – oder etwa doch!“

Ich schwieg, machte mich aufs Schlimmste gefasst – Handschellen, Militärgericht und für ein paar Monate ab in den Bau. Ich nahm den Armeehut ab und hielt ihn dem Sergeanten hin. Der musterte mich nur weiter und rieb sich die Hakennase. Als er endlich wieder sprach, war ich es, der seinen Ohren nicht traute.

„Hut auf – und mal zugehört! Ich hab Sie nicht gesehen, und wie Sie ungeschoren am Posten vorbei ins Lager gekommen sind, will ich gar nicht erst wissen. Hauptsache, Sie rücken morgen mit den anderen zur Arbeit aus – kapiert?!“

„Ja, Sir.“

„Sergeant McPherson“, korrigierte er schroff. „William Guthrie McPherson. Den Sir schenken Sie sich.“ Er sah mich hart an. „Mann Gottes, mehr Glück als Verstand!“

Ich begriff, dass der Mann mich seit der Einmusterung nicht vermisst haben konnte und folglich mein Fehlen nicht gemeldet hatte.

„Werde mir wegen Ihnen keine Laus in den Pelz setzen“, ließ er mich wissen. Aus der Brusttasche holte er eine Liste und ging sie durch. „Tatsächlich! Mann Gottes, hatten Sie ein Glück!“

Trotz des herrischen Tons war spürbar, dass er sich in Bedrängnis wähnte.

„Von mir erfährt keiner was“, wagte ich zu sagen.

„Das“, entgegnete der Sergeant bedrohlich leise, „will ich Ihnen auch geraten haben. Und jetzt weggetreten – mir aus den Augen!“

Ich machte kehrt und suchte mir ein Zelt. Am nächsten Morgen reihte ich mich zur Arbeit ein, und es brauchte Sergeant McPhersons Blicke nicht, dass ich den Mund hielt und zu keinem ein Wort über meine letzten sechs Wochen sagte – Sergeant McPherson schwieg und ich schwieg.

Und das war gut für uns beide.

Colin

Plötzlich, wie seltsam, trug mir der Wind die Klänge erhabener Musik zu. Zwischen sanften braunen Hügeln und über Steppengras, wo Kängurus weideten, war ich – mit meiner Einheit vom nördlichen Australien nach Albury in New South Wales verlegt – an einem dienstfreien Sommertag zu den Ufern des Murray gelangt, und dort, im Schatten der Trauerweiden, erkannte ich, was ich hörte. Beethovens Eroica. Ich ging den Klängen nach, sie führten zu einem Pfad, der vom Fluss durch Unterholz in eine Lichtung mündete. Da sah ich ihn mit dem Rücken gegen den Stamm eines Eukalyptusbaumes vor einem schlichten Holzhaus sitzen, neben sich eines jener alten Die-Stimme-seines-Herrn-Grammofone mit Trichter und Handkurbel – selbst der kleine Hund fehlte nicht, ein Spitz. Der Mann war blass für einen Australier vom Lande, mit schm len Schultern, langarmig und langbeinig, und wie er da saß, wirkte er sensibel, verletzlich gar – Augen voller Sanftheit, ein weicher Mund und Haar so seidig, jeder Windhauch bewegte es. Er sprach mit gedämpfter Stimme. Was er zur Begrüßung sagte, prägte sich mir ein, auch, wie er es sagte. Sein Name sei Colin Cartwright, und es bedeute ihm viel, dass ich kenne, was da im Grammofon zu hören sei. Noch mehr bedeute es ihm, dass ich aus dem Geburtsland jenes großen Tonmeisters stamme, dazu noch im Rheinland, nicht weit von Bonn, aufgewachsen sei.

Von Hitlerdeutschland schien er nur begrenzte Vorstellungen zu haben – es war dort zum Krieg gerüstet worden, und nun war er ausgebrochen. Von den Verfolgungen, die all dem vorangegangen waren, konnte nur wenig zu ihm gedrungen sein. War nicht auch Menuhin Jude und Bruno Walter, und musizierten sie nicht immer noch in Deutschland? Nicht mehr, schon lange nicht – er nahm das zur Kenntnis, und es stimmte ihn nachdenklich.

Als ich erfuhr, dass er bei der Lokalzeitung als Korrektor aushalf, wunderte ich mich über so viel Weltfremdheit. Begriff er denn nicht, was er da korrigierte? Doch schon, versicherte er mir, vom Weltgeschehen aber sei in dem Blatt nicht viel zu finden, und es verlange ihn auch kaum danach. Was er mitbekam, genüge ihm und ich, der an dem Schicksal meiner Eltern litt und jeder Nachricht vom Verlauf des Krieges nachging, brachte dafür wenig Verständnis auf. Gleichzeitig aber erweckte seine Hingabe an deutsche Musik Vorstellungen von einem Deutschland lang vor meiner Zeit. Es tat mir gut, wie er die Namen Bach, Beethoven, Brahms sprach, und später, als ich erfuhr, dass er unheilbar krank war, verstand ich, warum er sich gegen Nachrichten über das Land des Schreckens abschottete, das Deutschland in jenen Jahren war.

Bach, Beethoven, Brahms – seit jener Begegnung traf ich niemanden mehr, dem diese Musik ein solcher Born von Hoffnung bedeutete. Und wenn immer ich an Colin Cartwright denke, höre ich, wie damals an den Ufern des Murray, Beethovens Eroica und folge im Geiste dem Pfad bis hin zu dem Holzhaus unterm Eukalyptusbaum.

Elaine

Im Spätsommer dieses Jahres war unsere Einheit also am Rande von Albury stationiert, einer blühenden Kleinstadt unter flachen braunen Hügeln, die von Buschland umgeben war und fruchtbaren Feldern zu beiden Seiten des Flusses Murray. Tag für Tag holten wir große Mengen von Munition aus Lagerschuppen, verluden sie auf Lastwagen und von dort auf Güterzüge, die ihre für Borneo bestimmte Fracht zum Hafen von Sydney brachten. Wir waren durchweg Europäer, hauptsächlich Deutsche, ein paar Österreicher, ein paar Griechen, einige wenige Italiener – sämtlich aus der Heimat Vertriebene, die durch die Wechselfälle der Geschichte erst in alle Winde verstreut und dann, wie durch eine Laune des Schicksals, auf diesem Vorposten in einem fremden Kontinent zu sammengewürfelt worden waren.

Eine breite, von stämmigen Eukalyptusbäumen gesäumte Hauptstraße durchquerte die Stadt vom Rennplatz, der für unsere Einheit requiriert war, bis hin zu den Geschäften, dem Warenhaus, dem Rathaus, dem Mechanics Institute und dem Hotel. Zwischen der Methodistenkirche und der Stadtbibliothek war eine Baracke für Soldaten errichtet worden, und an unseren freien Tagen, wenn wir uns in der Stadt müde gelaufen hatten, saßen wir dort an den Holztischen, beobachteten das Treiben draußen in der Sonne, musterten die Frauen, die im Schatten der Markisen an den Barackenfenstern vorbeihasteten. Hin und wieder entlockte einer von uns dem Klavier in der Ecke einen Wiener Walzer, eine italienische Weise oder ein rheinländisches Lied – was seltsam anmutete in einem Raum, wo an der Holzwand über dem Tisch mit den Schachbrettern ein überlebensgroßes Bild von australischen Schafscherern hing.

Zweimal die Woche half hinter der Theke Schwester Norwood aus, eine verwitwete Privatpflegerin mittleren Alters, ein wenig beleibt und bedächtig, deren zwei Söhne an der Front in Neuguinea im Einsatz waren. Für sie, das war zu spüren, waren auch wir australische Soldaten und nicht bloß, wie für viele Einwohner der Stadt, ein Haufen Fremdenlegionäre. Wohl weil ich sie an ihren jüngsten Sohn erinnerte, bevorzugte sie mich, ich fasste Vertrauen zu ihr, und mit der Zeit erzählte ich ihr von meiner Flucht aus Deutschland, dem Schicksal meiner Eltern dort, und wie ich von England nach Australien verschleppt worden war. Schließlich deutete ich sogar an – es war, als müsse ich endlich einmal darüber sprechen – dass mir als Junge eine Hausangestellte angedeutet hatte, ein Adoptivkind zu sein, Sohn einer Verkäuferin in einem Warenhaus. Schwester Norwood hing förmlich an meinen Lippen.

„Vor siebzehn Jahren“, bekannte nun sie, „haben wir unsere Elaine adoptiert, deren Mutter auch in einem Warenhaus beschäftigt war – hier in Albury, bei Maxwells.“ Durchs Fenster wies sie auf ein Gebäude gegenüber. „Ich kannte sie schon, ehe Elaine geboren wurde, denn sie war eine Waise und kam mit ihren Sorgen zu mir – ein lebhaftes, fantasievolles Mädchen, das immer glaubte, die große Liebe gefunden zu haben, und stets betrogen worden war. Als der Vater ihres Kindes sie verließ, warf sie sich jedem Mann an den Hals, bis das Gerede über sie so gehässig wurde, dass sie spurlos aus Albury verschwand.“ Leise fuhr Schwester Norwood fort: „Ich habe Elaine das alles verschwiegen, jetzt aber fürchte ich, ihr könnte durch andere etwas davon zu Ohren gekommen sein – so wie bei dir.“

Just dann trat aus dem flimmernden Sonnenlicht eine Schar Soldaten in die Baracke. Einer schlug mir auf die Schulter und rief: „Komm mit auf ein Bier, ehe die Kneipe schließt – ich geb heute einen aus.“

Ich sah Schwester Norwood an. „Für mich war das damals ein ziemlicher Schock“, sagte ich, worauf sie meine Hand ergriff und mir dankte: „Schön, dass du so offen zu mir warst.“

Der Soldat, der einen ausgeben wollte, schlug immer wieder die gleichen drei Töne auf dem Klavier an. „Gebe einen aus – trala …“

Schwester Norwood wollte mich nicht weglassen. „Besuch uns doch mal“, bat sie. Seit Jahren schon lebe sie allein mit ihrer Tochter in einer kleinen Wohnung nahebei. „Wir würden uns freuen – Elaine und ich.“

Der Soldat warf den Klavierdeckel zu. „Wer kommt mit?“

Schon bedauerte ich, zu viel von mir erzählt zu haben. Mich zog es zu den Männern meiner Einheit, mit denen ich draußen in den Hügeln schuftete.

Meine Neugier auf Schwester Norwoods Tochter war geweckt, den Besuch aber musste ich aufschieben – zu viel Arbeit lag an. Eines Abends dann war es so weit. Schwester Norwood empfing mich freundlich und führte mich ins Wohnzimmer, wo sie mich ihrer Tochter vorstellte – ein schlankes, schönes Mädchen, mit zarter Haut und feinen Zügen, das mich abwartend aus schrägen Augen musterte. Während Schwester Norwood Tee und Kuchen brachte, blieb sie zusammengerollt wie eine Katze im Sessel, ohne auch nur zu erwägen, ihrer Mutter zur Hand zu gehen. Mir schien, dass sie mich ablehnte. Schwester Norwood bemühte sich beharrlich, ein zwangloses Gespräch in Gang zu bringen. Elaine aber sprach kaum, sah mich nur weiter prüfend an, den Kopf ein wenig geneigt, dass ihr langes dunkles Haar die Schultern berührte. Ich nahm mir vor, bald wieder zu gehen, und als Schwester Norwood zu einem Patienten gerufen wurde, stand auch ich auf. Sie drängte mich zu bleiben.

„Es wird bestimmt nicht lange dauern. Bin bald zurück!“

„Ich geh jetzt besser“, sagte ich.

„Unsinn!“, rief sie. „Ihr habt euch ja noch nicht einmal kennengelernt – Elaine und du.“

Als sie fort war, warf mir Elaine wieder diesen herausfordernden Blick zu, durchquerte das Zimmer, öffnete die Vorhänge und setzte sich aufs Fensterbrett.

„Gibs zu“, sagte sie plötzlich, „Du warst doch gestern Abend mit ein paar Soldaten dort unten auf der Straße.“

„War ich nicht.“

„Ich hab zwar eine rege Fantasie, doch diesmal bin ich sicher – fast.“ „Fast – siehst du.“

„Dann war es jemand, der dir ähnlich sieht – jedenfalls habe ich gestern Abend, als Mutter fort war, ein hübsches Spiel gespielt. Bloß …“, sie zögerte, „ich wünschte, du wärst es gewesen.“

Sie hatte, gestand sie, einen Soldaten auf der Straße durch ein Nicken auf sich aufmerksam gemacht. „Nur eine Andeutung“, behauptete sie. Als sie ihn aber ins Haus treten sah, hatte sie schnell das Fenster geschlossen, das Zimmerlicht ausgeschaltet und sich in einen Sessel geduckt, bis ein Klingeln an der Tür sie aufgeschreckt und zugleich auch erregt hatte. „Als ich ihn wieder die Treppe hinuntergehen hörte, war ich sogar ein wenig enttäuscht.“

Ich musste lächeln.

„Bin ich schlecht?“, wollte sie wissen. „Durch und durch verdorben?“ Ich spürte, sie hätte das gern bestätigt. „Höchstens kess“, sagte ich.

„Ich bin schlecht“, widersprach sie, glitt vom Fensterbrett und kam auf mich zu. „Schlecht – wie meine Mutter. Weißt du, wer meine Mutter ist?“

„Schwester Norwood, denke ich.“

„Nein!“, rief sie. „Ich spüre das. Eines Tages werde ich alles erfahren!“ Erleichtert hörte ich den Schlüssel im Türschloss. Schwester Norwood war zurück, außer Atem vom Treppensteigen. Elaine stürzte auf sie zu. „Endlich – dass du endlich wieder da bist!“

„Was hast du bloß?“ Schwester Norwood strich ihr übers Haar. „Was war denn los?“

„Gar nichts“, beteuerte Elaine, „ich bin einfach froh, dass du wieder da bist.“

Schwester Norwood sah mich fragend an. Ich aber schwieg.

In den folgenden Wochen verbrachte ich meine Freizeit fast nur mit Elaine. So überspannt und unberechenbar sie auch war, sie wollte mir nicht aus dem Kopf. Auf Spaziergängen zu den Ufern am Murray Fluss erfuhr ich von ihren Erwartungen und Sehnsüchten: Es drängte sie in die Ferne, gleichzeitig aber wünschte sie sich Geborgenheit, sie begehrte die Liebe vieler Männer und träumte von der verzehrenden Leidenschaft für den einen. Sie wollte überall und nirgends sein, wie Treibholz im Strom, konnte aber im gleichen Atemzug versichern, in einem Beruf etwas leisten zu wollen. In ihr, das wurde mir zunehmend deutlich, lauerte die Angst, nirgends hinzugehören, keinen Menschen auf der Welt zu haben, die Ahnung, die Tochter einer lasterhaften Frau zu sein.

Wie Schwester Norwood richtig vermutet hatte, waren Elaine Anspielungen zu Ohren gekommen. Und je heftiger sie dagegen anging, umso mehr bestärkte sich ihr Argwohn. Vergebens hatte sie im Spiegel nach äußeren Ähnlichkeiten mit Schwester Norwood gesucht und sich schließlich von dem Gefühl, wurzellos zu sein, nicht mehr befreien können.

„Als mein Vater beerdigt wurde“, erzählte sie mir, „ging auch ich mit zum Friedhof. Auf einmal hörte ich die Worte des Pfarrers nicht mehr, ich sah nur, wie seine Lippen sich bewegten. Ich konnte nicht trauern, ich fühlte gar nichts. Später, zu Hause, hab ich dann geweint. Aber bloß, weil ich keine Trauer spürte. Da siehst du‘s“, wieder blickte sie mich trotzig an, „ich bin durch und durch schlecht.“

„Unsinn, Elaine!“

„Du kennst mich nicht“, sagte sie in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete und lief dann, in einem jähen Stimmungswandel, mit wehenden Haaren zwischen den Weidenbäumen vom Murray Ufer weg auf ein Sumpfgebiet zu. Ich sah sie die Schuhe abwerfen und in den weichen, trügerischen Sumpf waten, wo sie erst bis zu den Knöcheln, dann tiefer einsank.

„Komm zurück!“

„Zieh die Stiefel aus, mir nach!“, rief sie.

„Nein! Komm zurück!“

Als sie merkte, dass ich ihr nicht folgen würde, kehrte sie um, die Beine bis zu den Knien mit Schlamm bedeckt, den Rock bis zu den Oberschenkeln geschürzt.

„Hättest du versucht, mich zu retten?“

„Weiß ich nicht.“

Mir war, als müsse ich sie schlagen.

„Einmal“, sagte sie, „war ich mit Mutter hier. Ich bin auf und davon und war noch weiter drin. Beinahe wäre ich im Sumpf ertrunken. Mutter hat so bitterlich geweint, dass ich merkte, wie sehr sie mich liebt. Erst da gab ich Ruh’ und war zufrieden.“

Meine Spannung und mein Zorn verflogen sofort. Ich dachte daran, wie ich als Junge meine Mutter auf dem Dach unseres Hauses herausgefordert hatte. Ich hörte sie flehen: „Komm runter, bitte!“, und erinnerte mich, dass ich in ihrer Angst um mich den Beweis ihrer Liebe gesehen hatte. Ich erzählte Elaine davon und schließlich auch, wie sehr es mir zu schaffen machte, womöglich ein Adoptivkind zu sein. Sie hörte still zu. Dann warf sie sich mir in die Arme, drückte mich fest an sich, küsste mein Gesicht, wo ihre Lippen gerade hinfanden.

„Die Nazis, die Zerstörung eures Hauses und dass du fliehen musstest“, stieß sie hervor, „alles war Vorsehung, sollte dich zu mir führen. Nie werde ich dich lassen – niemals! Ich will dich lieben.“

Ich löste mich von ihr. Ein Schwarm wilder Enten stieg über dem Sumpfgebiet auf und flog im Licht der untergehenden Sonne auf die fernen Hügel zu. Ich sah ihnen nach. Elaine blickte mich unverwandt an.

Von diesem Tag an begann sie, mich zu lieben, als sei sie dazu verpflichtet. Bald existierte die Welt für sie nur noch in dem Maße, wie sie mich anging. Der Verlauf des Krieges bewegte sie plötzlich, weil eine Verschiebung der Fronten meine Einheit betreffen könnte. Was sich in Europa ereignete, bislang für sie Ereignisse wie auf einem anderen Planeten, berührte sie jetzt unmittelbar, weil ich von dort kam. Ihre Zukunftspläne, die vage gewesen waren, schienen ihr mit einem Mal in ein Gewebe verflochten, dessen Fäden alle zu mir führten. Sobald sie achtzehn sei, wolle sie zur Armee als Krankenschwester, ab sofort ihr Leben dem meinen anpassen – wo ich hinging, da wolle auch sie sein. Ihre Ausschließlichkeit erschreckte mich. Ich war noch keine zwanzig und unvorbereitet für so viel Hingabe.

Je mehr sie klammerte, desto mehr wich ich ihr aus. Ich begann, sie zu meiden und traf mich mit ihr oft nur aus Pflichtgefühl. Und doch schien es mir auch weiterhin, dass wir füreinander bestimmt sein könnten. Wenn ich an sie dachte, ich sie mir vorstellte, ihre kleinen festen Brüste, schlanken Arme, zarten Schultern, glaubte ich, ihre Haut auf meiner Haut, ihre Lippen auf meinem Mund zu spüren, und mich überkam ein Verlangen, das gepaart war mit Schuldgefühl.

Nach jenem Vorfall im Sumpfgebiet vermied ich das Thema unserer Herkunft. Bald aber brachte ein unvorhergesehenes Ereignis es wieder hoch.

An jenem Tag im Spätherbst – es war der Abend vor einem meiner freien Tage, den ich diesmal bei den Norwoods verbrachte – wurden wir durch ein kräftiges Läuten an der Wohnungstür aufgeschreckt und erlebten den unerwarteten Besuch eines Soldaten und seiner Frau – einer früheren Bekannten, wie Schwester Norwood uns erklärte. Sie schien bestürzt, ihre Hände zitterten, fahrig schob sie Stühle heran, stieß dabei eine Tasse um und ließ den Tee auf den Teppich tropfen. Gezwungen lächelnd stellte sie sich auf den Besuch ein. Elaine schien das Verhalten ihrer Mutter kaum bemerkt zu haben, sie musterte die Frau und den Soldaten mit der ihr eigenen verwirrenden Art.

Während das Paar wenig überzeugende Erklärungen für sein Erscheinen vorbrachte, hatte ich Zeit, sie beide einzuschätzen. Der Soldat, angetrunken und darum allzu beflissen, war ein breitschultriger, muskulöser Mann mit rötlichem Haar. Die Frau, schlank und blass und, wie ich fand, zu auffällig gekleidet, zeigte sich von übertriebener Heiterkeit, lachte viel und neigte dazu, wen immer sie ansprach, vertraulich zu berühren. Die Beine übereinandergeschlagen, zeigte sie ihre Schenkel bis hoch hinauf, oft auch beugte sie sich vor, um ihre Brüste zur Geltung zu bringen, wohl dem Soldaten zuliebe, oder auch nur aus Gewohnheit. Ich schätzte sie auf etwa vierzig.

Die Unterhaltung zerfloss in Banalitäten über dies und jenes, während Schwester Norwood, die sich gefangen zu haben schien, belegte Brote und Bier anbot, was der Soldat und auch die Frau – „ja, danke, sehr gern“ – zu würdigen wusste. Sie hatte sich als Mrs. Traven vorgestellt, der Soldat hieß O’Connor, verheiratet waren sie demnach nicht. Zu all dem verhielt sich Elaine gleichgültig, bis sie auf einmal die Frau mit der Frage überfiel: „Wann, das wüsste ich gern, waren Sie hier in Maxwells Warenhaus angestellt?“

„Oh, vor über siebzehn Jahren. Da wirst du noch nicht auf der Welt gewesen sein.“

„Woher wollen Sie das wissen?“, fragte Elaine.

„Meine Liebe“, antwortete leichthin die Frau, „ich muss es ja schließlich wissen!“

Schwester Norwood schien wie vom Donner gerührt. Ihr Bierglas schwenkend, blickte Mrs.Traven Elaine unverwandt an und lächelte dabei.

„Warum müssten Sie das wissen?“, beharrte Elaine. Ihre Hände verkrampften sich um die Tischplatte.

„Elaine, bitte!“, rief Schwester Norwood.

„Da war dieser Bursche im Rekrutierungslager“, fiel O’Connor gezwungen lachend ein, „der sagte zum Arzt: ‚Doktor‘, sagte er, ‚wenn Sie mich tauglich schreiben, wird man bald auch Fahnenstangen einziehen. Wo ich doch so schmalbrüstig bin! Wäre ich durchlöchert, könnte man mich glatt für eine Blechpfeife halten‘ …“

Der Witz verfing nicht. Zwar lockerte sich Elaines Griff, ihr Ausdruck aber blieb gespannt. Sie lehnte sich zurück und schwieg.

„Liebes Kind, ich weiß, wann du geboren bist, weil ich deine Mutter kannte. Verstehst du?“, sagte Mrs. Traven und schaute uns alle der Reihe nach an. „Warum sind wir nicht alle miteinander lustig?“

„Ja, jetzt verstehe ich“, flüsterte Elaine.

Die Unterhaltung schleppte sich noch eine Weile hin. Der Soldat spann sein Garn und Mrs. Traven applaudierte übertrieben. Hin und wieder klatschte auch ich, während Elaine sich nicht rührte und schwieg. Sie musterte die Frau unverwandt. Als Schwester Norwood unter einem Vorwand das Zimmer verlassen wollte, sprang Elaine impulsiv auf und küsste sie. Schwester Norwood streichelte ihr übers Haar.

„Es muss wunderbar sein, wenn die Kinder einen so lieb haben“, bemerkte Mrs. Traven.

„Es ist der schönste Lohn“, bestätigte Schwester Norwood.

Dann aber, schon wagten wir zu hoffen, dass der Besuch ohne weitere Zwischenfälle enden würde, denn die beiden machten Anstalten, sich zu verabschieden, kam es zum Eklat.

Etwas unsicher auf den Beinen, leicht angetrunken wohl, war mir Mrs. Traven in die Diele gefolgt, wo ich ihr in ihren Sommermantel helfen wollte. Vor dem Spiegel brachte sie ihre Frisur in Ordnung, drehte schließlich ihre wohlgeformten Beine und zog die Nähte ihrer Strümpfe bis obenhin gerade. Während sie in ihren Mantel schlüpfte, wandte sie sich plötzlich zu mir um und fragte mit angehaltenem Atem: „Sagen Sie, sind Sie in meine Tochter verliebt?“

Über ihre Schultern hinweg sah ich Elaine in der Tür stehen. Ich nickte, um Mrs. Travens unerwartete Frage schnellstens abzutun.

„Das freut mich für euch beide!“ Rasch hob Mrs. Traven das Gesicht und küsste mich. „Viel Glück“, flüsterte sie.

Da stürzte Elaine auf sie zu und riss sie von mir weg. „Wie können Sie es wagen!“, schrie sie. „Sie billige Hure!“ Sie holte aus und schlug Mrs. Traven ins Gesicht.

Die Frau stand wie versteinert. Ihr Mantel war zu Boden geglitten. Ohne den Versuch sich zu verteidigen, vergrub sie das Gesicht in den Händen und fing krampfhaft zu weinen an. Elaine lief ins Badezimmer und warf die Tür hinter sich zu.

„Schmeißt das Frauenzimmer raus!“, schrie sie. „Raus mit ihr, ich will sie nie mehr sehen!“

„Elaine“, rief Schwester Norwood, „diese Frau – diese Frau ist deine Mutter.“

Mrs. Traven zuckte zusammen. „Das bin ich nicht“, beteuerte sie unter Tränen, „Sie sind ihre Mutter – nur Sie! Oh, Bill“, flehte sie ihren Begleiter an, „bring mich weg, bitte – bring mich weg!“

Der Mann hob ihren Mantel auf und legte ihn ihr um die Schultern. „Du hättest auf mich hören sollen, Schatz“, sagte er, „warum hast du nicht auf mich gehört?“

Tränenüberströmt wandte sich die Frau an Schwester Norwood. „Verzeihen Sie mir!“ Und dann, gefolgt von dem Mann, floh sie nach draußen in den Flur. Ich schloss die Wohnungstür hinter ihnen. „Elaine!“, rief ich. „Elaine!“

Die Herbstsonne schien hell ins Treppenhaus, als ich am nächsten Mor gen wiederkam. Der Himmel über der Stadt war weit und hoch. Es war ein Tag, der es mir hätte leichter machen müssen, durchzustehen, was immer durchzustehen war. Doch meine Ahnungen wollten nicht weichen.

Am Abend zuvor hatte Elaine mich in der kurzen Zeit, die ich noch geblieben war, mit Vorwürfen überschüttet, weil ich, wie sie meinte, auf die Annäherungsversuche „dieser Frau“ eingegangen sei. So sehr ich auch bestritt, dass es die gegeben hatte, sie war nicht zu überzeugen. Es schien, als wollte sie den Schock, den sie erlitten hatte, auf den belanglosesten Anlass zurückführen und vor allem anderen die Augen verschließen.

Auf mein Läuten hin öffnete Elaine die Tür. Ihre Augen waren umschattet, sie blickte verstört, schien übernächtigt, ihr Haar war wirr.

„Oh“, sagte sie, als hätte sie mich nicht erwartet, wandte sich ab und verschwand.

Ich schloss die Tür hinter mir und ging ins Wohnzimmer. Die zugezogenen Vorhänge ließen nur wenig Licht herein, die Luft war schal. Gläser, Bierflaschen, Essgeschirr auf dem Tisch und in der Spüle zeugten vom Abend zuvor. Ich warf einen Vorhang auf und öffnete das Fenster. Elaine trat ein und begann wortlos Ordnung zu schaffen. Ich wollte ihr helfen, doch sie wehrte ab.

„Lass nur. Ich mach das schon.“

„Hast du überhaupt geschlafen?“

„Kümmerts dich?“

„Was soll das, Elaine?!“

„Ich hab geschlafen. Warum auch nicht?“

Ohne mich zu beachten, räumte sie weiter auf. Ich ging auf die Woh nungstür zu.

„Wo willst du hin?“, rief sie.

„Komm mit, Elaine. Es ist besser, wir gehen raus.“

„Wohin bloß?“

„Zum Fluss. Es ist ein schöner Tag. Da können wir uns aussprechen.“

„Es gibt nichts auszusprechen“, behauptete sie.

Aber sie kam mit. Den ganzen Weg durch die Stadt und auch später am Murray Ufer verlor sie kein Wort über den Abend zuvor.

„So nicht“, sagte ich endlich, „wir müssen reden!“

Sie schüttelte den Kopf. „War alles bloß ein Albtraum. Sieh doch, wie die Hügel in der Sonne leuchten! Es gibt nur dich und mich, nichts sonst zählt.“

Die Hügel leuchteten wirklich in der Sonne. Lichtstrahlen stachen durch das Blattwerk der Weiden, das tief über dem dunkelgrünen Wasser des Flusses hing, das Gras auf den Feldern wiegte sich im Wind.

Sie ergriff meine Hand. „Wenn du mich nur ein wenig lieb hast, dann sprich nicht drüber“, sagte sie. „Es ist vorbei und vergessen.“

„Begreifst du denn nicht …“, setzte ich an.

„Nie wieder werde ich von Bestimmung und Schicksal reden“, unterbrach sie mich. „Ist es denn so wichtig, wer unsere Mütter waren? Die Vergangenheit zählt nicht. Nur die Gegenwart. Ich will nicht länger bloß versuchen, dich zu lieben, denn jetzt …“, ihre Fingernägel bohrten sich in meine Handfläche, “… jetzt weiß ich, dass ich dich liebe! Ich will, dass wir zusammenbleiben, würdest du mich heiraten.“

„Elaine, was redest du da?“, entgegnete ich ruhig. „Dafür sind wir noch zu jung.“

„Du liebst mich nicht.“

„Eigentlich waren wir immer mehr wie Geschwister“, sagte ich. „Vielleicht aber ändert sich das mit der Zeit.“

„Mehr wollte ich nicht wissen.“

Dann, in dem jähen Stimmungswechsel, wie ich ihn bei ihr kannte, lief sie voraus und winkte mir, ihr zu einer kleinen, versteckten Mulde am Flussufer zu folgen, die warm von der Sonne war.

„Hier wollen wir bleiben, verborgen vor der Welt“, drängte sie. „Unser erstes gemeinsames Zuhause!“ Sie zog mich zu sich herunter. „Hier sind wir allein. Hier stört uns keiner.“ Sie schloss die Augen und streckte die Arme aus. „Küss mich!“

Sie öffnete ihr Kleid, warf sich auf mich, drückte sich fest an mich. Meine Bedenken schwanden, ich beherrschte mich nicht länger.

„Du“, flüsterte sie, und ließ mich nicht los, „bitte warte. Kannst du warten?“

Ich versuchte mich von ihr zu lösen.

„Nein“, drängte sie, „küss mich wieder. Du sollst mich küssen. Nur das – das noch nicht.“

„Du willst es doch auch.“

„Ja“, sagte sie, „ich will es auch. Wir sollten aber warten – versteh doch bitte!“

Ich setzte mich auf und schlang die Arme um die Knie. Im Fluss trieb ein Ast. Ich sah ihm schweigend nach, bis er verschwunden war.

„Was hast du?“

„Nichts, Elaine – zieh dich wieder an.“

„Ich liebe dich“, sagte sie.

Am Abend, noch im Bann dieser Stunde, baten wir Schwester Norwood um ihre Zustimmung zur Heirat. Sie sah uns beunruhigt und, wie mir schien, auch irgendwie traurig an.

„Wartet noch“, sagte sie, „ein Jahr oder zwei!“

Im Innern gab ich ihr recht, und darum schwieg ich. Elaines Augen blickten hart. Sie wandte sich Schwester Norwood zu. „Du verstehst nicht!“, rief sie. „Mutter …“

„Ihr solltet noch warten. Glaub mir, Elaine, ich will nur euer Bestes!“ Als ich weiter schwieg, kehrte mir Elaine den Rücken und stürzte in ihr Zimmer. Ich hörte die Tür ins Schloss fallen, wollte ihr folgen.

„Lass sie jetzt“, bat mich Schwester Norwood.

Ich verließ die Wohnung und stieg langsam die Treppe hinunter. Wind war aufgekommen, es war kühl jetzt. In der Straße schimmerten die Laternen schwach im Dunkel. Entschlossen, der Zukunft zu überlassen, was sich nicht gleich entscheiden ließ, kehrte ich ins Lager zurück.

In der Folgezeit waren wir ständig im Einsatz. Fern im Norden, in Neuguinea, hatte eine Großoffensive begonnen. Tag und Nacht pendelten die Lastwagen zwischen den Munitionsdepots und Alburys Rangierbahnhof. Nicht nur die Fahrer, wir alle arbeiteten Doppelschichten, bis uns die Augen brannten und die Knochen schmerzten. Es herrschte Ausgehverbot und unsere freien Stunden wurden auf ein Minimum gekürzt. Wir schufteten. Weit draußen, zwischen den friedlichen Hügeln, verluden wir Granaten, Bomben und Munitionskisten. Ich ließ Elaine eine Nachricht zukommen, hörte aber nichts von ihr. Erschöpfung verdrängte allmählich jeden Gedanken an sie. Nach siebzehn Tagen hatten wir es geschafft. Das Klirren der Rollen verstummte, die leeren Schuppen wurden geschlossen, die Lastwagen geparkt. Wir warfen uns auf unsere Pritschen …

Tage später, beim Ausgang in die Stadt, kam mir alles fremd und verändert vor, obwohl sich nichts verändert hatte. Eine große Gleichgültigkeit hatte mich befallen. Ich spürte kein Verlangen nach Elaine. In mir wehrte sich alles gegen weitere Gefühlsausbrüche. Trotzdem hielt es mich nicht unter den Kameraden, ich mied die Kneipen, und nachdem ich eine Weile ziellos durch die Straßen gelaufen war, schlug ich wie unter Zwang die Richtung zu Elaines Wohnung ein. Unterwegs stieß ich auf Schwester Norwood, die fast an mir vorbeigeeilt wäre.

„Entschuldige“, sagte sie tonlos. „Ich hab dich nicht gesehen. Aber ich bin froh, dass du gekommen bist. Demnach hast du meinen Brief …“

„Nein, da war kein Brief. Was ist denn los?“

„Elaine ist im Krankenhaus.“

Schuldgefühle überkamen mich.

„Eine Überdosis Morphium“, sagte Schwester Norwood leise. „Aber es ist überstanden. Sie ist außer Gefahr.“

„Morphium!“

„Du hast keine Schuld“, versicherte sie mir. „Ich habe Schuld. Hätte ich sie doch bloß auf die Erschütterung vorbereitet, die kommen musste …“

„Ich werde auf sie warten“, versprach ich bedenkenlos, wie ich in diesem Moment alles versprochen hätte, sogar sie zu heiraten. „Darf ich ihr das sagen?“

Schwester Norwood schüttelte den Kopf.

„Sie tat es nicht wegen euch. Das ist vorbei“, sagte sie, „das spüre ich – nein, ich weiß es!“

Das Krankenhaus war nicht weit. Ich ging unterm kalten Licht der Kugellampen den Korridor entlang, und alles um mich her schien unwirklich. Noch vor Schwester Norwood betrat ich Elaines Zimmer. Sie lag ganz still. Wie ein dunkler Schleier breitete sich ihr Haar über dem Kissen aus. Das Tageslicht betonte die bläuliche Blässe ihrer Haut und das Dunkel ihrer Augen. Sie atmete mit Mühe.

„Elaine“, flüsterte ich.

Ihre ungewöhnlich großen Pupillen wandten sich mir zu, nichts aber deutete darauf hin, dass sie mich erkannte.

„Ich hab dich lieb, Elaine“, sagte ich.

Sie öffnete die Augen ein wenig weiter, es war, als überraschten sie meine Worte, oder gar meine bloße Anwesenheit.

„Wo ist Mutter?“, fragte sie. „Mutter soll kommen.“

„Elaine, erkennst du mich nicht?“

„Ja doch“, sagte sie, „bring Mutter her.“

Schwester Norwood kam näher und setzte sich aufs Bett. Elaines Hand schob sich vor. „Mutter, liebste Mutter!“ Sie lächelte matt. „Geh nicht weg, geh nie mehr weg!“

Ich fühlte mich ausgeschlossen. Durchs Fenster konnte ich weit hinter dem Fluss die braunen Hügel sehen. Wolkenschatten zogen über die Hänge.

„Verzeih mir, Mutter, bitte verzeih mir“, hörte ich Elaine sagen, „ich weiß jetzt, dass du mich liebst.“

Zwei Tage später wurde unsere Einheit nach Melbourne verlegt. Ich schrieb zwei Briefe an Elaine, hörte jedoch nie wieder von ihr.

Postausgabe

Die Einheit stand zur Postausgabe im Karree um Sergeant McPherson – die Briefe waren alphabetisch sortiert und bis Dombrowski an der Reihe war, der Briefmarken sammelte und fast täglich Sendungen aus aller Welt empfing, hätte ich nicht hinzuhören brauchen. Aber ich hörte hin. Seit jenem aufregenden Bescheid aus Adelaide wartete ich auf die Zeitschrift mit meiner ersten veröffentlichten Geschichte. Schon monatelang hatte ich mich gedulden müssen, und doch war ich in all der Zeit bei jeder Postausgabe mit wachen Sinnen dabei.

So auch heute, einem regnerischen Junimorgen im Melbourner Camp Pell, wohin wir aus Albury zum Einsatz im Hafen beordert worden waren. Gleich fiel mir der große braune Umschlag auf, den Sergeant McPherson unterm Arm hielt, um beim Briefeverteilen die Hände frei zu haben. Ich hörte ihn Namen von Auer bis Cohen rufen, auch Dombrowskis, und meine Hoffnung wuchs. Nachdem mit dem Namen Zadek die Postausgabe beendet war, traten alle ab. Nur ich blieb – und tatsächlich, diesmal hatte ich nicht vergeblich gehofft. Stumm, dabei innerlich aufgewühlt, nahm ich die Sendung in dem großen Umschlag in Empfang, machte kehrt und verschwand über den Appellplatz in mein Zelt. Das war leer. Ungestört vollzog ich die heilige Handlung, riss den Umschlag auf, stutzte erschrocken, weil da auch noch ein Schreiben beigefügt war – nicht etwa eine Absage? Nein, gottlob! Nur die Erklärung, warum sich die Auslieferung der Zeitschrift verzögert hatte. Und dann, endlich, hielt ich das umfangreiche Heft mit dem Titel Angry Penguins in den Händen, überflog das Verzeichnis mit klangvollen Namen wie Sargeson, Cowan, Farrell und Marshall, und entdeckte dazwischen auch meinen Namen. Angry Penguins! Zornige Pinguine … Bei dem Anblick meiner Erzählung im Druck, mein Name groß gesetzt über dem Titel Die einfachen Dinge, fühlte ich alles andere als Zorn. Ich war stolz, glücklich, dankbar.

Vor den Männern behielt ich die Veröffentlichung für mich, wer von ihnen würde nachempfinden können, was ich empfand. Ich zehrte davon, dass die Erzählung gedruckt war und nun viel gelesen würde, und dass ich ein Exemplar des Angry Penguins an Mrs. Helen Coster in Sandringham schicken ließ, zeigte, wie viel mir die Frau noch bedeutete.

Margie

Erst im Bett, später in der Nacht, bemerkte ich die Missbildung ihres linken Fußes, spürte ich unterm Deckbett die Krümmung. Beim Tanz im Trocadero, wo wir uns begegnet waren, hatte ich nur Augen für ihre Schönheit, die klaren blauen Augen, die sanft gewölbte Stirn, ihre schla ken Arme, schlanken Hände und wie die Brüste sich abhoben unterm Kleid.

In meiner Freizeit, my time on leave, die wir fortan gemeinsam verbrachten, vermieden wir Spaziergänge: Wohin sie wollte, fuhren wir mit der Straßenbahn, das ging gut und leicht damals in Melbourne, und kostete Soldaten nichts. Kam es zu Abstechern in den Botanischen Garten, fand sie gleich eine Bank zum Verweilen: „Komm, setz dich hierher – marschieren tust du doch genug im Dienst. Was macht ihr dort überhaupt, außer marschieren? Erzähl mal.“

Ich erzählte, und sie hörte aufmerksam zu – erstaunlich im Grunde. Was schon war Besonderes an Verladearbeiten im Hafen und in Lagerhallen? Allmählich ging mir auf, dass für sie mein Erzählen nur ein Vorspiel für Zärtlichkeiten war, so auch diesmal wieder, hier auf der Parkbank. Ich warf den Armeehut vom Kopf, beugte mich über sie und küsste sie, bis wir außer Atem waren. Sie lachte gurrend und tupfte mir mit dem Spitzentaschentuch die Spuren ihres Lippenstifts vom Mund.

„Du sollst erzählen. Erzähl weiter!“

„Da war einmal ein Mädchen, das war siebzehn und schön wie eine Blume, und tanzte gern, und wie die für Frank Sinatra schwärmte, war zum Auswachsen.“

„Dann wachs ein bisschen aus!“

„Was bloß hat dieser Sänger, das ich nicht habe?“, fragte ich.

„Den Nachteil, weit weg zu sein“, erwiderte sie prompt. „Dein Glück.“

Und dann, von einem Tag zum anderen, war auch ich weit weg, die Einheit war nach Albury zurückverlegt. Und sie war achtzehn und ich zwanzig, als mich ein kurzer Urlaub wieder nach Melbourne brachte. Und auch Sinatra war in town – war nach Melbourne zu einem Konzert für die Truppen eingeflogen worden.

„Wie bloß komme ich da rein. Wie bloß?“, fragte Margie.

Ich schwieg.

„Warum sagst du nichts? Denk nach!“

Das tat ich, und es ermunterte mich wenig, als ich sie sagen hörte: „Ich schlaf mit dir so oft du willst, und wie du es willst, wenn ich bloß da reinkomme.“

Einen kurzen Augenblick verschlug es mir die Sprache. „Du“, sagte ich dann, „da ist kaum was zu machen – das ist ein Konzert nur für Soldaten.“

Sie sah mich an. „Ausflüchte“, sagte sie. „Wo ein Wille ist …“

Ich wich ihrem Blick nicht aus. „Richtig“, sagte ich, „wäre da ein Wille, gäbe es einen Weg.“

Wo ist Tommy?

Der Leiter der Wäscherei sah uns beide prüfend an, stellte ein paar Fragen, dann nickte er mir zu, ihm in sein Büro zu folgen. Ich erkannte, dass er zum harten, herrischen Schlag gehörte, und er missfiel mir sofort.

„Sie scheinen den Job nötiger zu haben als der andere“, sagte er unverblümt zu mir, und ich hatte nichts darauf zu antworten. Ich trug meine alte Armeeuniform, braun gefärbt und von einem Schneiderlehrling in so etwas wie einen Anzug umgeändert. Der andere Bewerber war in guten neuen Sachen erschienen und hatte keine Enttäuschung gezeigt, als er abgewiesen wurde.

Ich erklärte dem Wäschereibesitzer, dass ich bei der Armee Lastwagen gefahren sei und eine Fahrerlaubnis besitze. Da warf er ein Bund Autoschlüssel auf den Tisch und sagte, ich könne auf Probe anfangen. Wenn ich gut arbeite, werde er den Grundlohn um ein oder zwei Pfund erhöhen.

„Sind Sie verheiratet?“, wollte er wissen, und als ich verneinte, sagte er: „Unser letzter Fahrer war auch Junggeselle – hat ihm eine Menge Ärger eingebracht.“

Dann ließ er mich allein, und ich sah mir die an der Wand hängende Karte von Melbourne an. Die Vororte South Yarra, Prahran, Windsor und St. Kilda waren mit roter Tinte abgegrenzt, und blaue, rosa, gelbe und grüne Stecknadeln bezeichneten jeweils die Straßen, in denen Wäsche abgeholt und geliefert werden musste. Ich zählte sie. Es waren zweiundsiebzig – folglich würde ich alle Hände voll zu tun haben, wenn ich alles an einem Tage schaffen wollte. Jetzt war es neun Uhr. Mir blieben kaum sechs Stunden für die Arbeit.

„Tommy war mit der Montagstour gewöhnlich um zwei Uhr fertig“, erklärte mir der Boss, als er zurückkam. „Dadurch hatte er immer noch Zeit, die Schmutzwäsche abzuladen und den Wagen wieder zu beladen, damit er dienstags, wenn die Fabriken an der Reihe sind, zeitig losfahren konnte.“

„Und einen solchen Mann haben Sie entlassen?“, fragte ich.

„Wer sagt das denn?“, erwiderte er. „Der hat sich selbst entlassen – ist von einem Tag auf den anderen nach Sydney verschwunden.“

„Wird seine Gründe gehabt haben.“

„Natürlich hatte er die!“ Er lächelte vieldeutig.

Der Grund dafür wurde mir klar, als ich die bestürzte Frage des Mädchens hörte, das mir helfen sollte, den vor dem Hintereingang der Wäscherei geparkten Morris-Lieferwagen zu beladen.

„Wo ist Tommy?“