7,99 €

Mehr erfahren.

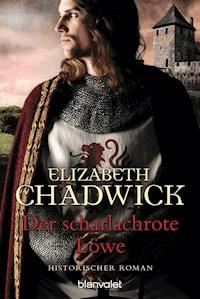

- Herausgeber: Blanvalet Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Die Loyalität und der Heldenmut des jungen englischen Ritters William Marshal wurden mit dem Herz von Isabelle de Clare, der Erbin begüterter Ländereien belohnt. In England endet mit dem Tod von Richard Löwenherz die Zeit der Stabilität. Widerstand regt sich in den Domänen, als John, Richards schwacher, aber machtgieriger Bruder, König wird. Um einen offenen Konflikt zu vermeiden, ziehen sich die Liebenden nach Irland zurück. John jedoch will deren Gefolgschaft erzwingen und nimmt Isabellas Ländereien und die Kinder als Pfand. Soll William dem begangenen Unrecht trotzen? Eine schwerwiegende Entscheidung, denn das Wohl seiner Familie steht auf dem Spiel …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 918

Ähnliche

Buch

William Marshal begann seine Ritterlaufbahn am englischen Königshof, wo er eine wechselvolle Zeit großer Triumphe und schwerer Enttäuschungen durchlebte. Doch seine unerschütterliche Treue zur Krone und sein Edelmut werden schließlich durch die Hand der zauberhaften Isabelle de Clare belohnt. Sie ist die Erbin großer Ländereien in England, in der Normandie und in Irland. Nun selbst ein mächtiger Edelmann, hat er die Zeit der Kreuzzüge mit Richard Löwenherz überstanden und begleitet den König nun in die Normandie, während Isabelle klug und umsichtig ihre Ländereien verwaltet.

Doch mit der Ruhe und der Geborgenheit, die William nach den Jahren des Sturms bei Isabelle und seiner stetig wachsenden Familie gefunden hat, ist es vorbei, als König Richard stirbt und sein Bruder Johann den Thron besteigt. Obwohl Johann William zum Earl of Pembroke ernennt, schwelt ein Konflikt aus Jugendjahren noch zwischen den beiden Männern. Und um diesen nicht wieder ausbrechen zu lassen, zieht sich William mit Isabelle auf ihr Landgut in Irland zurück. Doch Johann gibt keine Ruhe: Er nimmt Williams Söhne als Gefangene und zieht dessen englische Besitzungen ein. Das stellt Williams Loyalität auf eine harte Probe. Denn der Konflikt zwischen seinem Versprechen der Königstreue und dem Unmut über die himmelschreiende Ungerechtigkeit stellt seine Ehe auf eine harte Probe, an der seine Familie fast zerbricht. Als sich die Ereignisse zuspitzen, muss William einem steinigen Pfad folgen. Doch Isabelle weicht nicht von seiner Seite. Klug, besonnen und tapfer unterstützt sie den Mann, der das Licht ihres Lebens ist…

Autorin

Elizabeth Chadwick lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham. Sie hat zwölf historische Romane geschrieben, deren Handlung stets im höfischen Mittelalter angesiedelt ist. Vieles von ihrem Wissen resultiert aus ihren Recherchen als Mitglied von Regia Anglorum, einer renommierten historischen Vereinigung, die das Leben und Wirken der Menschen im frühen Mittelalter nachstellt und so Geschichte lebendig werden lässt.

Inhaltsverzeichnis

STAMMBAUM DER MARSHALS

1

Festung von Longueville, Normandie,Frühjahr 1197

Isabelle de Clare, Countess of Leinster und Striguil und Ehefrau von König Richards hochrangigstem Ritter und Berater William Marshal, lag zum vierten Mal in ihrem Leben in den Wehen.

»Mit dem Hinterteil vorneweg«, verkündete die Hebamme, während sie sich die Hände nach der Untersuchung an einem Tuch abwischte. »Wahrscheinlich ein Junge. Die machen immer die meisten Schwierigkeiten.«

Isabelle schloss die Augen und sank erschöpft in die Kissen zurück. Den ganzen Vormittag über waren die Wehen immer stärker geworden. Und schmerzhafter. Irgendwann hatten die Frauen sogar abergläubisch ihre Zöpfe gelöst, damit das Kind nicht durch irgendwelche Knoten zurückgehalten wurde, und nun umflossen dicke Strähnen, so golden wie reifer Weizen, ihre Schultern und ihre prallen Brüste bis auf den gerundeten Leib hinab.

Dabei hatte »er« bereits Verspätung. Gar zu gern hätte William Marshal seinen Nachkömmling noch begrüßt, bevor er zum Feldzug aufbrechen musste. Doch leider hatte er sich vor zehn Tagen nur auf Armeslänge von seiner Frau verabschieden können und sich mit einem Kuss über ihren dicken Bauch hinweg begnügen müssen. Inzwischen war es Mai. Und bis sie einander wiedersahen, würde es Herbst sein – sofern Isabelle diese Geburt überlebte und William den diesjährigen Sommerfeldzug heil überstand. Im Augenblick weilte er an der Seite seines Königs vermutlich irgendwo tief im Beauvais, und sie wünschte nichts sehnlicher, als meilenweit von diesem stickigen Zimmer und den Schmerzen der Geburt weg zu sein.

Tief unten in Isabelles Leib begann ein neuer Krampf, der ihre Muskeln anspannte und verhärtete. Der Schmerz wuchs und wuchs, bis sie nach Luft schnappen und die Fäuste ballen musste.

»Wenn die Kinder verkehrt herum zur Welt kommen, ist die Geburt sehr viel schmerzhafter.« Vielsagend sah die Hebamme Isabelle an. »Zum Glück ist dies nicht Euer erstes Kind, und Ihr wisst, was Euch erwartet. Wenn der Kopf zum Schluss kommt, ist das Kind in Gefahr. Ihr solltet lieber zu Saint Margaret beten, damit sie Euch beisteht.« Sie deutete auf eine kleine bemalte Holzfigur, die im Schein geweihter Kerzen auf der Truhe neben dem Bett stand.

»Seit ich weiß, dass ich ein Kind erwarte, habe ich jeden Tag gebetet«, bemerkte Isabelle gereizt. Aber dass diese verspätete Geburt und die schwierige Lage des Kindes wohl kaum die rechte Belohnung für ihre Hingabe waren, sprach sie nicht laut aus. Sie betrachtete die Figur mit einer gewissen Abneigung. Der Künstler, aus dessen Händen die Schnitzkunst stammte, hatte ihr einen Gesichtsausdruck verliehen, der scheinheilig genug war, um ihn als spöttisches Grinsen zu deuten.

Im nächsten Augenblick wurde Isabelle von einer Wehe gepackt, die sie zum Pressen zwang. Die Hebamme gab dem Mädchen, das ihr half, ein Zeichen und machte sich zwischen Isabelles Schenkeln zu schaffen. »Ihr solltet den Kaplan rufen lassen, damit er das Kind sofort taufen kann«, drang ihre Stimme undeutlich hinter dem Laken hervor. »Habt Ihr schon einen Namen ausgewählt?«

»Wenn es ein Junge wird, soll er Gilbert heißen, ein Mädchen Isabelle«, stieß Isabelle während des Pressens zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Als die Wehe abebbte, ließ sie sich in die Kissen zurücksinken und bat eine ihrer Frauen unter Keuchen, Father Walter zu rufen und ihn im Vorzimmer warten zu lassen.

Im selben Moment wurde sie von der nächsten Wehe überrollt, der gleich darauf eine weitere folgte und dann eine dritte. Mächtig und qualvoll kamen sie und ohne Pause, nun da ihr Körper das Kind mit aller Kraft loswerden und in die Welt hinausstoßen wollte. Unter Qualen schluchzte und schimpfte sie, die Sehnen in ihrem Hals traten hervor, und ihre Finger gruben sich so tief in die hilfreichen Hände ihrer Frauen, dass sie rote Eindrücke im Fleisch hinterließen.

Urplötzlich spürte Isabelle einen heißen, feuchten Schwall zwischen ihren Beinen, und die Hebamme ertastete mit der Hand, was sie bereits spürte. »Aha«, merkte sie zufrieden an. »Ich hatte also Recht – es ist ein Junge. Ha-ha, und was für hübsche Dingerchen! Da wollen wir uns aber Mühe geben, dass er am Leben bleibt, damit er sie später auch benutzen kann, nicht wahr? Na los, Mylady, presst noch einmal. Aber nein – nicht so stark. Nicht so hastig. Nur ganz leicht.«

Isabelle biss sich auf die Lippen und mühte sich nach Kräften, nicht so stark zu pressen, wie ihr Körper das eigentlich wollte. Gekonnt fasste die Hebamme das Kind bei den Knöcheln und zog es sanft empor. Als Mund und Nase erschienen, befreite sie diese sofort von Blut und Schleim und hielt den kleinen Kopf dann behutsam und mit sanfter Hand, während sie das Kind auf dem Unterleib ihrer Herrin ablegte.

Isabelle stützte sich auf die Ellenbogen und starrte auf das kleine Wesen hinunter, das so leblos wie ein schiffbrüchiger Matrose auf ihrem Leib lag. Die Haut des Kindes war graublau verfärbt, es bewegte sich nicht. Panische Furcht fuhr ihr in die Glieder. »Saint Margaret, ist er …?«

Daraufhin hob die Hebamme den Jungen an den Knöcheln in die Höhe, bis er frei in der Luft hing, und versetzte ihm einen Klaps aufs Hinterteil. Dann noch einen. Ein Schauer durchfuhr den kleinen Körper, die winzige Brust dehnte sich, und erstes Protestgeschrei erfüllte die Luft. Anfangs noch unsicher, doch gleich darauf schon energischer, bis sich die Haut des Kleinen mit einem gesunden rosigen Schimmer überzog.

Mit dem Kind im Arm drehte sich die Hebamme zu Isabelle herum. Ein strahlendes Lächeln verschönte ihre faltigen Wangen. »Er hat nur ein wenig Nachhilfe gebraucht. Um ganz sicher zu gehen, solltet Ihr die Taufe trotzdem nicht unnötig lange aufschieben.« Sie hüllte den Jungen in ein angewärmtes Tuch und legte ihn der Mutter in die Arme.

Nachdem die Nabelschnur durchtrennt war und man die Nachgeburt entfernt und weggebracht hatte, um sie zu vergraben, betrachtete Isabelle zum ersten Mal das faltige Gesichtchen ihres Sohnes. Noch immer leicht beunruhigt, lauschte sie seinen flachen Atemzügen. Ein fragender Ausdruck kräuselte seine fein gezeichneten Brauen, die Fäustchen waren geballt, als wollte der kleine Mann die gesamte Welt zum Kampf herausfordern, in die man ihn so ruppig hineingestoßen hatte. »Gilbert«, flüsterte Isabelle. »Ich bin gespannt, was dein Vater zu dir sagen wird.« Zart blies sie gegen seine Wange und reichte ihm den Zeigefinger, damit er seine winzigen Finger darum schließen konnte. Dann hob sie den Blick und sah zum Rundbogen des Fensters hinüber, der einen sanftblauen Himmel umrahmte. Ihre Qual war so gut wie überstanden, und mit Gottes Hilfe würde sich auch kein Kindbettfieber einstellen, und sie könnte bereits in wenigen Tagen wieder auf den Beinen sein. Bei Saint Margaret würde sie sich mit einer kleinen Gabe bedanken, ehe sie die kleine Figur wieder in die Truhe einschließen würde – bis zum nächsten Mal. Von nun an zählte nur noch das Wohlergehen ihres Mannes. Mit Hilfe ihrer Gebete würde er gesund und unverletzt heimkommen und seinen neuen Sohn begrüßen können.

Der Angriff auf die Burg von Milli kam nicht recht von der Stelle, sondern entwickelte sich mehr und mehr zu einem Gemetzel. Mit gerunzelten Brauen starrte William Marshal über den Graben zu den Mauern hinüber und fluchte leise, während sein Blick den Sergeanten und Soldaten folgte, die wie Ameisen die Stufen der Belagerungsleiter erklommen. Man hatte mehrere Leitern auf einen Bereich der Mauer konzentriert, weil Richards Armee die Burg unter allen Umständen erstürmen und sie dem rebellierenden Kastellan entreißen musste.

»Beeilt euch, in Gottes Namen! Schneller!« Ungeduldig sprang Jean D’Earley, der William früher als Knappe gedient hatte und inzwischen als Ritter seinem Gefolge angehörte, von einem Fuß auf den anderen. Er nagte an seiner Lippe und ballte und öffnete in einem fort seine Fäuste.

Die Verteidiger auf der Brustwehr gaben sich alle Mühe, die Leitern von der Mauer zurückzustoßen, solange sie durch das Gewicht der feindlichen Soldaten noch nicht zu schwer waren. Armbrustbolzen, Pfeile, Lanzen und Steine regneten auf die Angreifer nieder, und die Getroffenen stürzten, mal stumm, mal unter lautem Gebrüll, von der Leiter in den Graben.

»Gleich fällt sie um – Gott stehe ihnen bei!«, rief Jean besorgt, als es den Verteidigern gelang, ein Brecheisen zwischen eine Leiter und die Mauer zu zwängen und als Hebel zu benutzen.

»Bringt mir meinen Schild!« Mit einer herrischen Bewegung seiner Linken wandte sich William an einen Knappen.

Im selben Moment rutschte die Leiter seitwärts an der Mauer entlang und stürzte um – sie schleuderte ihre Last über die Uferböschung und in den Graben. Die unmenschlichen Schreie der Verletzten stiegen empor, wo sie sich mit dem Kampflärm mischten. Einige Glückliche konnten die Böschung hinaufkriechen und sich hinkend in Sicherheit bringen, aber die meisten Soldaten lagen mit zerschmetterten Gliedern im Todeskampf unter den Resten der mächtigen Leiter. Beschimpfungen und Schmährufe prasselten gemeinsam mit immer neuen Geschossen von der Mauerkrone herab.

Mit der Linken fuhr William durch die Schlaufen seines Schilds. Das legendäre Wappen der Familie Marshal erhob sich drohend gegenüber der Mauer; vor dem gelbgrünen Hintergrund reckte der rote Löwe drohend die Pranken in die Höhe. Es musste etwas geschehen – und zwar schnell. Falls es ihnen nicht gelang, den Burgwall zu erstürmen, konnten sie die Rebellen nur noch aushungern – oder aber ehrenvoll den Rückzug antreten und ihre Wunden lecken … Was beides nicht nach König Richards Geschmack war. Er hatte nicht die Zeit, um lange darauf zu warten, dass die Rebellen aufgaben, und einen Verlust der Burg konnte er sich erst recht nicht leisten. William blickte am Ufer entlang zur königlichen Standarte hinüber. Unter dem flatternden roten und goldenen Banner sah er Richard stehen, der sich mit einer Hand nachdenklich den Bart rieb, während er mit der anderen seinem Söldnerführer Mercadier energische Zeichen gab.

Im selben Augenblick stürmte eine Gruppe Soldaten und Söldner mit einer neuen Leiter über die Planken, die den Graben überbrückten, und forderte damit einen wahren Hagel an Geschossen heraus. Die meisten verfehlten ihr Ziel oder wurden von den Schilden abgefangen. Nur einem der Sergeanten drang ein Pfeil durch die Brust, einem anderen wurde die Hand von einer Steinschleuder zerschmettert. Aber die Gruppe rammte unbeeindruckt ihre Last in den weichen Grund und stieß das obere Ende der Belagerungsleiter gegen die Mauerkrone.

Der kraftvolle Angriff, der von dem flämischen Ritter Guy de la Bruiere geleitet wurde, schien sich zu einem Erfolg zu entwickeln, und entsprechend lebhaft ging es in diesem Bereich der Brustwehr zur Sache. William nahm seinen offenen Helm in Empfang, setzte ihn auf und richtete den Nasenschutz so aus, dass er seine Sicht nicht behinderte.

»Bei den Gebeinen unseres Herrn, jetzt setzen die Hurensöhne sogar eine Lanze ein!«, empörte sich Jean plötzlich.

William fluchte. Zwei Verteidiger quetschten sich gerade durch eine Schießscharte des Wehrgangs und stocherten heimtückisch mit der eisernen Lanzenspitze zwischen den emporkletternden Angreifern herum. Unter Williams Augen bohrte sich der Spieß durch de la Bruieres Umhang und drohte ihn von den Stufen herunterzureißen. Die Leiter schwankte dabei bedenklich hin und her, als ob sie ihrer Vorgängerin im Graben Gesellschaft leisten wollte.

In diesem Moment gab William den Rittern seines Gefolges den entscheidenden Wink. Dann rannte er unter dem Schutz seines Schilds über die Planken und kletterte das gegenüberliegende Ufer bis zum Fuß der neuen Leiter empor. Er beorderte einen Sergeanten, der gerade mit dem Aufstieg beginnen wollte, zurück und kletterte stattdessen selbst als Nächster die Sprossen empor. Dabei verschwendete er keinen Gedanken daran, was die Verteidiger auf der Mauerkrone womöglich unternehmen würden, um die Leiter zurück- oder ihn herunterzustoßen. Unter allen Umständen musste er die Brustwehr erreichen und die Mauern besetzen lassen, bevor die Lage völlig außer Kontrolle geriet und dieser Angriff womöglich in einer Katastrophe endete.

William fühlte, wie die Leiter unter den Tritten seiner nachstürmenden Männer erbebte, doch deren Gewicht festigte wiederum ihre Standhaftigkeit. Alle diese Männer setzten ebenso wie er selbst ihr Leben aufs Spiel. Er keuchte angestrengt, bis ihm die Ohren dröhnten und er nichts mehr hörte. Aber er blickte sich kein einziges Mal um, sondern stieg eisern Sprosse um Sprosse weiter nach oben, packte das raue Holz und spürte dessen Druck unter den Stiefelsohlen. Packen, steigen, packen, steigen. Weiter und weiter. Näher und näher. Beinahe oben. Als William sich gerade auf seinen ersten Angriff vorbereitete, spürte er, wie die Sprosse unter seiner Hand erbebte. Mit Schaudern stellte er fest, dass die Leiter dabei war, sich von der Mauerkrone zu lösen. Diese Erkenntnis ließ ihn all seine Kräfte zusammennehmen. Seine Lungen brannten. Er packte die letzte Sprosse, warf sich mit einem gewaltigen Satz zwischen die Zinnen, bekam die Mauerkrone zu fassen und sprang auf den Wehrgang hinunter. Sogleich stieß er mit seinem Schild den Soldaten zur Seite, der im Begriff war, die Leiter umzustoßen, und zog sein Schwert. Keuchend setzte er einen Sergeanten, der gerade mit einer Lanze auf ihn losging, außer Gefecht und brachte einen anderen zu Fall, bevor dieser mit seiner eisenbewehrten Keule ausholen konnte. Ein kurzer Seitenblick bestätigte, dass seine Männer nun einer nach dem anderen über die Mauer kletterten. Also überließ er ihnen die Sicherung der Leiter und rannte los, um selbst die beiden Soldaten mit der Lanze zu überwältigen. Ein Sergeant wollte William sein Breitschwert ins Gesicht stoßen, doch er schlug die Klinge mit einem Hieb seines Schilds zur Seite und brachte dann mit dem zurückschwingenden Schwert einen weiteren Soldaten zu Fall. Keuchend machte Jean D’Earley dem erneuten Angriff des Breitschwerts ein Ende. Inzwischen war es de la Bruiere gelungen, sich des durchbohrten Umhangs zu entledigen und die Brustwehr zu erklimmen, wo er wie ein Verrückter mit dem Schwert um sich drosch.

Heftig wie der brodelnde Inhalt eines Kochtopfs auf dem Feuer wallten die Kämpfe auf dem Wehrgang noch einmal auf, als die Verteidiger einen letzten verzweifelten Versuch unternahmen, den Angriff abzuwehren. Erneut landete eine Leiter im Graben, doch an ihrer Stelle wurden sofort zwei weitere errichtet. William wurde an seiner einen Seite von dem wie wild kämpfenden Jean unterstützt, auf der anderen von seinem Bannerträger Mallard. »Marshal!«, brüllte dieser in regelmäßigen Abständen. »Gott ist mit den Marshals!«

Der Ruf entlockte William ein Schmunzeln, zumal er in diesem Moment gewahr wurde, dass auch der rebellische Burgvogt Guillaume de Monceaux auf dem Wehrgang erschien, um seinen Männern zur Seite zu stehen. Einen größeren Gefallen hätte Gott ihm nicht tun können.

»Marshal!«, bellte nun auch er selbst und drosch mit einem gewaltigen Satz und dem Wagemut eines jungen Ritters, der noch einen Ruf zu verlieren hatte, auf den Kastellan ein. Entsetzt riss Monceaux die Augen auf und dann seinen Schild in die Höhe, doch William wischte ihn beiseite, als sei er eine lästige Fliege auf seinem Teller. Im nächsten Augenblick donnerte sein Schwert aus bestem Kölner Stahl mit der vollen Kraft seiner Rechten auf den Helm des Kastellans nieder. Die Klinge durchschlug mühelos Metall und Panzerung und schlitzte Monceaux’ Kopfhaut auf. Der Schlag brachte den Kastellan dermaßen aus dem Gleichgewicht, dass er zu Williams Füßen niederstürzte. Sofort entriss ihm dieser das Schwert und setzte sich kurzerhand rittlings auf ihn, um ihn am Boden zu halten. Er brauchte nach dem anstrengenden Aufstieg und den heftigen Kämpfen dringend eine kleine Verschnaufpause.

Rundherum flammte der Kampf noch einmal auf, als die Verteidiger den verzweifelten Versuch unternahmen, ihren Kastellan zu befreien, doch Jean, Mallard und Williams übrige Ritter traten ihnen, unterstützt von den flämischen Soldaten, so lange entgegen, bis auch dem letzten Verteidiger klar war, dass sie besiegt waren. Schließlich streckten sie die Waffen und ergaben sich. Stolz hisste Mallard Williams Banner auf der Mauerkrone, und ein Stück weit entfernt erwiderten die englischen Leoparden auf dem Wehrgang seinen Gruß.

Als de Monceaux rot anlief, stand William auf und trat einen Schritt zurück, doch sein Schwert blieb auf die Kehle seines Gefangenen gerichtet.

»Guter Gott, Marshal, was im Namen aller Heiligen habt Ihr Euch dabei gedacht?« Der metallisch scharfe Unterton der dunklen Stimme war unverkennbar.

»Sire?« William drehte sich um, verbeugte sich und sah seinen König fragend an.

Richards Gesicht unter dem Helm war knallrot. Kleine Schweißbäche rannen über seine Wangen, und die blauen Augen funkelten vor Kampfeslust. Wie immer, so war auch in diesem Moment schwer zu sagen, ob der Ausdruck des Königs Freude oder Zorn bedeuten sollte. Der Söldnerführer Mercadier, der die Unterhaltung verfolgte, bemühte sich nach Kräften, sein Grinsen hinter den gepanzerten Fäusten zu verstecken.

»Ihr seid der oberste Befehlshaber und kein junger Mann mehr, der noch Ruhmestaten vollbringen muss. Warum beherrscht Ihr Euch nicht und überlasst die Heldentaten lieber Männern wie ihm?« Gebieterisch deutete er auf den keuchenden Jean D’Earley, der gerade seine Klinge am Umhang eines gefallenen Verteidigers säuberte.

William straffte die Schultern. »Sire, der Angriff drohte zu scheitern. Also habe ich eine Entscheidung getroffen und entsprechend gehandelt. Jedenfalls ist die Burg Euer – und der Kastellan ebenfalls.« Er verkniff sich den Kommentar, dass Richard gerade der Richtige sei, um solchen Eifer zu bemängeln. Schließlich war der König berühmt dafür, einen Angriff mit Vorliebe aus erster Linie zu kommandieren. »Außerdem bin ich noch nicht so senil, dass mein Wollen meine Kräfte überstiege.«

Richard brummte nur. Dann richtete er den Blick auf den Kastellan, dessen Kehle noch immer von William bedroht wurde. »Ich habe Euch auf ihm sitzen sehen«, bemerkte der König mit zuckenden Mundwinkeln. »Das kann nur bedeuten, dass Ihr entweder das Lösegeld keinem anderen überlassen wolltet oder dass Ihr Euch nicht länger auf den Füßen halten konntet.«

»Oder schlicht, dass ich meinen Gegner außer Gefecht setzen wollte«, lenkte William mit sanfter Stimme ein. »Ein guter Befehlshaber kann durchaus mehrere Ziele mit einem Schachzug erreichen.«

Richards gereizte Miene wandelte sich zu einem breiten Grinsen. »Dagegen kann ich nichts einwenden, Marshal. Als Dank für Eure Taten würde ich Euch das Lösegeld selbst dann überlassen, wenn es zehnmal höher wäre als das, was Ihr für ihn bekommt. Trotzdem ist mir Euer Rat so teuer, dass ich solch wagemutiges Tun nicht mehr erleben will. Eure Frau ist zu jung, um schon Witwe zu werden, und Eure Söhne sind noch zu klein, um ihren Vater entbehren zu können. Außerdem hätte ich keine ruhige Stunde mehr. Schließlich fließt irisches Blut in den Adern der Countess.«

William grinste. »Aber wenn man sie zu nehmen weiß, ist Isabelle so süß wie Honig.«

»Und genau wie meine Mutter sticht sie wie eine Biene, wenn man sie reizt«, entgegnete Richard und ging dann schmunzelnd seines Weges. Mit verschränkten Armen folgte Mercadier seinem Herrn, doch bei William blieb er noch einmal kurz stehen. Seine dunklen Augen funkelten belustigt.

»Als er sah, wie Ihr die Leiter emporgestürmt seid, wäre er beinahe geplatzt«, raunte er William zu, nachdem er durch einen Seitenblick sichergestellt hatte, dass der König ihn ganz bestimmt nicht hören konnte. »Wenn er wütend war – dann nur deshalb, weil er gerade selbst dem verzweifelt baumelnden de la Bruiere zu Hilfe eilen wollte. Und dann seid Ihr ihm zuvorgekommen. Wir hatten große Mühe, ihn zurückzuhalten. Schließlich konnten wir nicht zulassen, dass unsere beiden Anführer auf derselben Leiter ihr Leben riskieren. Als er Euch über die Brustwehr klettern sah, gab es für ihn jedoch kein Halten mehr.«

»Besser sollte doch ich das Wagnis eingehen.«

»Das sieht er anders.« Mercadier nickte William zu und folgte dann seinem Herrn.

William schob das Schwert in die Scheide. Dem König war er aufrecht gegenübergetreten, doch im Nachhinein spürte er die Anstrengung in den Knochen, und ihm wurde schmerzhaft bewusst, dass er bald sein fünfzigstes Lebensjahr auf Gottes Erdboden vollenden würde. Der kalte Schweiß auf der Haut ließ ihn zittern. Er bückte sich, zerrte den verdutzten Kastellan auf die Füße und übergab ihn Mallard, damit dieser ihn streng, aber höflich bewachte und sich vor allem um de Monceaux’ Platzwunde kümmerte. Als er sich abwandte, stand Jean vor ihm und reichte ihm mit unbewegter Miene einen Becher.

Erfreut nahm William den Wein entgegen und trank durstig einige Schlucke. Dann fuhr er sich mit dem Ärmel des Wamses über den Mund. »Als man mich gerade zum Ritter geschlagen hatte und ich noch feucht hinter den Ohren war, habe ich mich in Drincourt in einen Straßenkampf verwickeln lassen«, erzählte er mit nachdenklicher Miene. »Man befahl mir, zurückzustehen und den erfahreneren Rittern den Vortritt zu lassen. Angeblich sei ich zu jung und den anderen nur im Weg. Doch ich wollte nicht hören und stürmte nach vorn.« Er verlagerte sein Gewicht auf ein Bein, während seine Linke auf dem Schwertgriff ruhte. Dann nahm er einen weiteren Schluck, dieses Mal sehr viel bedächtiger. »Ich habe damals mein Pferd eingebüßt, eine scheußliche Wunde an der Schulter davongetragen und mich zu einem armen Mann gemacht, weil ich von den besiegten Rittern kein Lösegeld verlangt habe. Aber wir haben gesiegt – und ich bin noch am Leben, um die Begebenheit zu erzählen.« Er lächelte spöttisch. »Damals war ich noch ein Welpe; doch nun bin ich ein alter Hund und werde mich vermutlich auch nicht mehr ändern.«

»Das zu beurteilen, überlasse ich lieber der Countess«, erklärte Jean mit ernster Miene.

Lachend ging William zur Treppe, die in den Burghof hinabführte. »Sie wird meinen Hintern in Öl sieden, wenn sie vom heutigen Kampf erfährt«, rief er über die Schulter zurück. »Sage den Männern bitte, dass sie mir zuliebe die Sache nicht allzu sehr aufbauschen sollen.«

»Ich werde mein Möglichstes tun, Mylord«, erwiderte Jean mit mitfühlendem Grinsen.

Isabelle vollführte den letzten Stich, vernähte den Faden und schnitt ihn mit einer kleinen silbernen Schere ab. »Da«, sagte sie zu ihrer ungeduldig zappelnden Dreijährigen. »Jetzt ist es fertig. Na, was sagst du?«

Ein Strahlen huschte über Mahelts kleines Gesicht, als sie die Nachbildung eines Wickelkindes in Empfang nahm. Es war nur so groß wie der Daumen eines Mannes. Der Körper des Püppchens bestand aus einer geschnitzten Holzfigur, die mit etwas Schafwolle aus dem Spinnkorb und einem Leinenstreifen umwickelt war. »Danke.« Stürmisch umarmte Mahelt ihre Mutter und gab ihr einen schmatzenden Kuss auf die Wange. Dann stürmte sie in die Ecke, wo sie stets mit ihren Puppen zu spielen pflegte. Isabelle lächelte versonnen. Mahelt war zwar noch klein, aber ihre mütterliche Fürsorge war schon ebenso stark entwickelt wie die Kampfeslust bei ihren älteren Brüdern. Sie besaß bereits einen kleinen weichen Stoffhund zum Füttern und Liebhaben, und das Wickelkind war als Zuwachs für eine Puppenfamilie gedacht, deren Figürchen alle nicht größer waren als ein Zeltpflock. Die poupées »wohnten« in einer kleinen geschnitzten Truhe neben Mahelts Kinderbett. Im Spiel sprach sie mit einer hohen Piepsstimme, die an eine Elster erinnerte, und dachte sich allerlei Geschichten aus. Nach Gilberts Geburt hatte die Puppenfamilie für kurze Zeit an Beliebtheit eingebüßt, doch kaum dass sich Mahelts Begeisterung für den kleinen Bruder gelegt hatte, war sie wieder zu ihrem Spielzeug zurückgekehrt. Sie drückte das Puppenkind in die Arme seiner Mutter, die ein rosenrotes Kleid trug und ebenso lange blonde Zöpfe wie Isabelle hatte.

Isabelle zupfte die Fadenreste von ihrem Schoß und trat an das Bettchen ihres Jüngsten, Gilbert, der inzwischen fünf Monate alt war. Trotz der schwierigen Geburt hatte er weder körperlich noch seelisch Schaden genommen und gedieh prächtig. Der kleine Mann hatte ein sonniges Wesen, und solange man ihn fütterte, wickelte und mit ihm spielte, war er ruhig und zufrieden. Was man von seinen beiden älteren Brüdern nicht gerade behaupten konnte. Sie waren inzwischen sechs und sieben und strotzten von dem Moment an, in dem sie morgens die Augen aufschlugen, bis zum Abend, wenn sie zu Bett geschickt wurden, vor Energie und Tatendrang. Besonders Richard. Durch die offen stehenden Läden hörte Isabelle ihn vor Aufregung kreischen, und gleich darauf vernahm sie auch das lautstarke Gebrüll seines Bruders.

Sie runzelte die Stirn. Entweder hatte Eustace die Waffenübungen der Jungen zeitig beendet, oder er ließ sie einfach einen Augenblick lang frei herumtoben. Doch das tiefe Lachen, das dem Geschrei folgte, gehörte nicht dem jungen Lehrer. Isabelles Herz pochte aufgeregt, und ihr stockte mit einem Mal der Atem. Rasch eilte sie ans Fenster und spähte nach draußen. Mit den Händen in den Hüften stand Eustace auf der kleinen Wiesenfläche im Burghof und sah mit breitem Grinsen zu, wie seine beiden Schüler zunächst ihren Vater und dann Jean D’Earley zum Schein mit ihren Holzschwertern angriffen. Hinter ihnen strebten die Ritter und Sergeanten des Gefolges mit den Schilden auf dem Rücken und Armen voller Waffen und Gepäckrollen der großen Halle zu.

Isabelle musste einen Augenblick innehalten, um sich zu fassen. Dann wandte sie sich vom Fenster ab und erteilte ihren Frauen rasch die nötigen Anweisungen. Sie wusste nicht recht, ob sie sich freuen oder wütend sein sollte, dass William keine Boten vorausgeschickt hatte, um ihr seine Ankunft anzukündigen. Stattdessen fegte er so plötzlich wie ein Herbststurm in den Burghof und überraschte sie einfach. Nachdem sie in aller Eile die nötigen Vorkehrungen für ein Bad und ein Mahl getroffen hatte, eilte sie in die große Halle hinunter, während sie hastig ihren Schleier und ihr Kleid glättete.

Als sie mit geröteten Wangen und atemlos den Fuß der Treppe erreichte, betrat William gerade mit einem Sohn unter jedem Arm die Halle. Sie war sich bewusst, dass aller Augen auf sie gerichtet waren. Also fasste sie sich und eilte ihm entgegen, ohne ihn auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Sein Umhang und die Stiefel waren vor lauter Staub ganz grau, doch sein Gesicht und die Hände waren von der Sommersonne gebräunt. Sein Körper wirkte schlank und einschüchternd kräftig.

Als William Isabelle erblickte, setzte er die Jungen ab. »Na los, macht Platz.« Er zauste ihre Haare. »Lasst mich zuerst eure Mutter gebührend begrüßen.«

Grinsend und feixend traten Will und Richard einen Schritt zurück. William eilte die letzten Schritte auf seine Frau zu, hob ihre rechte Hand in höfischer Geste an seine Lippen und küsste sie. Dabei spürte sie das Kitzeln des Bartes, den er sich während der Kämpfe hatte wachsen lassen, doch der Blick seiner Augen drang ihr mitten ins Herz und weckte ein Gefühl der Sehnsucht in ihren Lenden.

»Seid mir willkommen, Mylord«, begrüßte sie ihn ebenso förmlich, doch mit strahlendem Blick. »Wenn Ihr einen Boten geschickt hättet, hätten wir uns allerdings besser auf Euren Empfang vorbereiten können.«

»Was schade gewesen wäre, da meine Ankunft doch eine Überraschung werden sollte.« Er drehte sich um und nahm einem Diener den Willkommenstrunk aus der Hand. Nach dem ersten Schluck reichte er den Becher an Jean D’Earley weiter, der ebenfalls trank und den Becher dann an die Ritter des Gefolges weitergab.

»Ebenso überraschend wird auch Euer Mahl ausfallen, fürchte ich, da wir nur auf die häuslichen Vorräte zurückgreifen können«, erwiderte Isabelle und lachte. Mit einem Mal fühlte sie sich ausgelassen, fast ein wenig trunken. Aber das war stets der Fall nach einer langen Trennung. Das unterdrückte Verlangen meldete sich urplötzlich wieder an, sowohl geistig als auch körperlich.

»Nach den Rattenschwänzen und gekochten Würmern, die unsere Verpflegung waren, wird mir alles wie Manna schmecken«, entgegnete William und zwinkerte seinen Söhnen zu, bevor er sich zur Treppe wandte. Um sie herum begrüßten Frauen, Geliebte und Kinder ihre Männer und Väter, und die Vielzahl glücklicher Stimmen wärmten die große Halle, die so lange leer und verlassen gewesen war.

»War es denn wirklich so schlimm?«, fragte Isabelle auf der Treppe.

»Manchmal«, antwortete William ausweichend. Beim Betreten ihres Gemachs nickte er Isabelles knicksenden Frauen zu. Dann trat er sofort an die Wiege neben dem Bett, um sein schlummerndes Kind zu betrachten. Mitten auf dem Schlachtfeld hatte man ihn von Gilberts Geburt und der eiligen Taufe unterrichtet – ein dritter Sohn, der den Fortbestand der Familie sicherte.

»Er hat es vorgezogen, mit den Füßen zuerst auf die Welt zu kommen und uns allen Angst zu machen, dass er die Geburt nicht überleben könnte. Seitdem benimmt er sich jedoch tadellos.« Isabelle warf ebenfalls einen Blick in die Wiege. »Nach allem, was ich über Eure Knappenzeit gehört habe, scheint er ganz nach Euch zu geraten.«

William lächelte. »Und was genau meint Ihr damit?«

»Angeblich habt Ihr nur geschlafen und gegessen und Euch unter anderem den Spitznamen ›Vielfraß‹ eingehandelt.«

»Das ist ungerecht«, protestierte William. »Ich habe nur geschlafen und gegessen, wenn sich die Gelegenheit dazu bot. Welcher junge Mann würde das nicht tun? Aber dafür habe ich auch hart arbeiten müssen.«

»Trotzdem: Der Name passt zu Eurem Sohn. Er hat bereits einen Zahn und isst auch schon etwas Brei.« Durch ihre langen Wimpern hindurch blickte sie zu ihm auf. »Letzte Woche habe ich übrigens eine Amme eingestellt.«

William entgegnete nichts, doch sein Körper meldete sich umso heftiger zu Wort. Isabelle stillte ihre Kinder gern einige Zeit selbst, was ihr mütterliche Freude und Pflicht zugleich war. Schließlich floss das Blut der de Clares in den Adern der Kleinen, und es war nur recht und billig, sie auch aus dieser Quelle zu nähren. Zumindest so lange, bis man sie entwöhnen konnte. Wie dem auch sei – in den Augen der Kirche war es eine Sünde, wenn eine stillende Frau fleischliches Verlangen nach ihrem Mann empfand. Isabelle und William setzten sich zwar hin und wieder darüber hinweg, aber das Schuldgefühl schwebte dennoch über ihrem Ehebett und verhinderte ein wirkliches Vergnügen. Entsprechend groß war also jedes Mal die Erleichterung, wenn man endlich eine Amme bestellen konnte. Erst recht nach einem so langen trockenen Sommer wie diesem.

In diesem Moment bemerkte William, dass noch jemand neben ihm stand, und als er nach unten sah, blickte er direkt in die ernsten Augen seiner Tochter. Sie hatte die Unterlippe zwischen die Zähnchen gezogen, als würde sie rätseln, wer dieser Mann sei oder was sie sagen sollte. William hockte sich auf die Fersen, sodass er genau auf Augenhöhe mit ihr war. Ihre Augen waren so wintergrau wie die seinen, und das dunkelbraune Haar des Kindes war von kupfern schimmernden Strähnen durchzogen. Sommersprossen zierten die kleine Stupsnase, und auf ihrem Kinn befand sich ein wenig Schmutz. Vorsichtig wischte er ihn mit dem Daumen ab.

»Und wie geht es meiner jungen Dame?«, fragte er leise.

Mahelt schnitt eine Grimasse und kicherte. Dann zeigte sie ihrem Vater die poupées, damit er sie bewunderte. Vor allem die, die er noch nicht kannte: das Wickelkind und einen Ritter mit Umhang und einem grünen und goldenen Schild.

»Und wer ist dieser Ritter?«

Mahelt sah ihren Vater an, als wäre er nicht ganz bei Trost. »Das seid Ihr.«

»Ich dachte, mich gäbe es schon.«

»Das stimmt, aber der andere ist der Papa, der immer zu Hause ist. Dieser Papa reitet immer fort. Als Nächstes macht Mama mir einen König.«

William biss sich auf die Lippen, um sich das Lachen zu verkneifen. Doch gleichzeitig überkam ihn ein Anflug von Traurigkeit. Er nahm Mahelt in die Arme. »Jetzt bin ich ja zu Hause, meine Süße.«

»Das schon, aber Ihr geht sicher wieder fort.« Sie zupfte an der breiten Borte, die seine Tunika zierte.

»Erst einmal nicht… Wir haben also Zeit genug, um Könige, Königinnen und Prinzen zu machen.«

»Und auch noch ein Wickelkind?«, fragte Mahelt mit großen Augen.

Da war es um seine Fassung geschehen. »Ich denke, das fragst du besser deine Mutter«, sagte er, ehe er grinsend zu Isabelle blickte.

William schlang sich eines der Tücher um die Hüften und stieg aus dem Zuber. Anschließend trocknete Isabelle seinen Rücken ab und unterzog ihn einer gründlichen Prüfung. Neben den wenigen Narben, die William bereits in seiner Jugend erworben hatte und die im Verhältnis zu den langen Jahren auf Schlachtfeldern und bei Turnieren kaum ins Gewicht fielen, entdeckte sie ein paar neue Prellungen, die sich jedoch nur noch als gelbliche Schatten abzeichneten. Doch Isabelle war beunruhigt. Da William seine Männer nur noch befehligte und nicht mehr selbst ins Geschehen eingriff, hätte sie eigentlich keine Kampfspuren mehr sehen dürfen.

»Was ist los mit Euch?«, fragte William, als sie auch seine Vorderseite prüfend in Augenschein nahm.

»Uns ist eine eigenartige Geschichte über die Eroberung von Milli zu Ohren gekommen.« Isabelle reichte einer Magd ihr nasses Tuch und verschränkte die Arme. »Angeblich seid Ihr über den Graben gestürmt, habt den Angriff über eine Belagerungsleiter angeführt und dann sogar eigenhändig auf dem Wehrgang gekämpft.«

William zuckte die Schultern. »Inzwischen solltet Ihr doch solchem Gerede keinen Glauben mehr schenken, meine Liebe.«

»Das hängt ganz davon ab, wer es mir zuträgt. Wenn es sich um einen meiner Boten handelt, der selbst dabei war und alles gesehen hat, so neige ich dazu, seine Worte zu glauben.«

William umschlang seine Frau und zog sie dicht an seinen feuchten Körper. »Ich bin schließlich noch nicht senil und lasse mich weder von meinem König noch von meiner Frau zum Grasen auf die Weide schicken.«

Isabelle stützte eine Hand gegen seine Brust. Mit der anderen fuhr sie über sein Kinn, auf dessen frisch rasierter Haut sich noch die hellen Umrisse des Bartes abzeichneten. »Solche Absichten habe ich nicht. Ich sorge mich nur um Eure Sicherheit. Außerdem«, fügte sie spöttisch hinzu, »schickt man betagte Schlachtrösser doch eher auf die Weide, damit sie tüchtige Nachkommen zeugen.«

William runzelte die Stirn. »Aber die Rösser, die noch in Saft und Kraft stehen, können Schlachtfeld und Zuchtstall durchaus miteinander vereinbaren.« Er deutete auf ihr Bett. »Zieht die Vorhänge zu, und ich werde es Euch beweisen.«

Isabelle lachte und errötete, als ihr die Gegenwart der Kinder und der grinsenden Frauen bewusst wurde, die allesamt die Ohren aufsperrten. »Ich denke, ich habe Beweise genug…« Sie nickte in Richtung der Wiege und blickte nachsichtig zu den Großen, die in ihrer Freude, den Vater und sein Gefolge wieder zu Hause zu wissen, wie die Wilden durchs Gemach tobten. »… und zwar für beides.« Mitfühlend betasteten ihre Finger die Prellungen. Das Tuch um Williams Hüften konnte kaum verbergen, dass er durchaus in der Lage gewesen wäre, den Beweis für seine Behauptung anzutreten. Doch die Sittsamkeit wurde rasch wiederhergestellt, indem er die Sachen überstreifte, die Isabelle fürsorglich am Feuer hatte wärmen lassen: eine weite Hose aus Leinen, dazu eine Tunika aus dunkelblauem Wollstoff und bequeme Schuhe. Während er sich anzog, verhieß ihr sein Blick, dass der Beweis in einem ruhigeren Augenblick nachgeholt werden würde, was sie in wohliger Vorfreude erschauern ließ.

»Zu Richards großer Freude haben wir Milli eingenommen und den Bischof von Beauvais festgesetzt«, berichtete William, als er sich setzte, um etwas Wein zu trinken und einige Honigküchlein zu sich zu nehmen. »Außerdem konnten wir die Franzosen zurückdrängen – zumindest für den Augenblick. Richard ist wie so oft das Geld ausgegangen, aber das ist ja nichts Neues. Er spricht davon, in England die Steuern zu erhöhen, um seine Einkünfte zu mehren. Wenn Ihr mich fragt, so wird sein Kanzler alles unternehmen, um an den geeigneten Stellen möglichst viel Geld herauszuschinden.«

Isabelle merkte sich das Gesagte, um es bei Gelegenheit mit ihren Verwaltern und Geistlichen zu besprechen. Natürlich würden William und sie geben, was ihre Pflicht war – und womöglich auch noch mehr, um sich die königliche Gunst zu erhalten. Mehr als einmal hatten sie dem König bereits Geld aus ihren eigenen Einkünften geliehen. Aber das konnten sie nur, da sie ihre eigenen Interessen und die Schnüre ihrer Beutel stets genauestens im Auge behielten. Hilfreich war außerdem, dass ihre Einkünfte in England hauptsächlich aus den Wollerträgen ihrer Besitzungen an der walisischen Grenze stammten und die flämischen Webstühle gar nicht genug von dieser Wolle verarbeiten konnten.

William hob Mahelt auf seine Knie und teilte sich ein Honigküchlein mit ihr. »Prinz Johann hat seine Sache übrigens wirklich gut gemacht«, bemerkte er.

Isabelle konnte ein verächtliches Schnauben nicht unterdrücken.

Der siebenjährige Will verfolgte die Unterhaltung seiner Eltern. Dabei erspürte er auch die feinen Untertöne. »Mama mag Prinz Johann nicht«, stellte er fest. »Sie sagt immer, dass ein Hermelin zu anderen Jahreszeiten auch nur ein Wiesel ist.«

William griff nach einem weiteren Küchlein. »Eure Mutter tut gut daran, vorsichtig zu sein«, bemerkte er leichthin, warf Isabelle aber gleichzeitig einen warnenden Blick zu. Sein nächster Satz richtete sich an seine Frau und seinen Sohn gleichermaßen. »Im Augenblick gibt es aber keine Unstimmigkeiten zwischen uns. Außerdem ist er der Bruder des Königs.«

»Mögt Ihr ihn denn?«, fragte Will seinen Vater so offen, wie Kinder nun einmal sind.

William schleckte seine Finger ab. »Untertags war Johann ein fähiger Heerführer und abends am Feuer ein ausnehmend guter Gesellschafter.«

Isabelle fiel die ausweichende Antwort genau auf. Sie wusste, dass William und Richard einander verstanden und ihr Verhältnis trotz früherer Reibereien von gegenseitigem Vertrauen und Respekt bestimmt war. Doch Johann gegenüber konnte William solche Gefühle nicht aufbringen. Und ihre eigene Ablehnung reichte noch sehr viel tiefer. Manchmal dachte sie sogar, dass der Teufel bei seinen Besuchen auf der Erde in die Gestalt eines gut aussehenden und charmanten Mannes wie die des königlichen Bruders schlüpfte und in dessen Gestalt sein Unwesen trieb.

»Nicht zuletzt ist er Richards Erbe«, fügte William mit Nachdruck hinzu, »und könnte eines Tages unser König sein. Was die irischen Besitzungen eurer Mutter angeht, so ist er ja bereits unser Lehnsherr.«

Isabelle biss sich auf die Zunge, weil sie nicht schon in der ersten Stunde nach Williams Rückkehr einen Streit vom Zaun brechen wollte. Stattdessen herrschte sie die Mägde an, den Badezuber zu entleeren und die schmutzigen Sachen zum Waschen zu bringen. Ihre irischen Besitzungen glichen einem verworrenen Knoten, der sich nur lösen ließ, indem man viel Zeit und Mühe darauf verwandte – Zeit und Mühe, die William im Moment jedoch ausschließlich an Richard und die Normandie verschwendete.

Die Fensterläden waren fest geschlossen, und das tönerne Öllämpchen, das innerhalb der Bettvorhänge herunterbaumelte, spendete gerade genügend Licht, um Begehrlichkeit und Entzücken zu wecken. Isabelle hielt William dicht an sich gepresst und genoss es, seinen Körper über sich und in sich zu spüren: Sie hörte das Pochen seines Herzens und fühlte, wie sich zuerst sein angehaltener Atem und dann auch die Spannungen in seinen Muskeln lösten. Sie waren seit acht Jahren verheiratet, und natürlich waren manche Zeiten besser als andere – und zu den besseren zählte zweifellos diese Stunde nach überaus langer Trennung voll quälender Sehnsucht.

»War das Beweis genug?«, keuchte William an ihrem Hals.

Isabelle streckte sich seinem Mund entgegen. »Ein Beweis war es zweifellos«, murmelte sie, »aber ob es genug war…«

»Wollt Ihr mich herausfordern?«

»Sollte ich das bejahen?«

Seine Lippen liebkosten ihren Hals. »Noch kann ich eine Belagerungsleiter erklimmen, ohne gleich alle Kraft und Zähigkeit für einen längeren Feldzug einzubüßen.«

Isabelle lachte leise, weil sie diese Wortspiele über alles liebte. »Das mag schon sein, aber in mir habt Ihr eine ebenbürtige Gegnerin gefunden.«

Er rollte sich zur Seite und zog sie mit sich. »Ah, meine Isabelle«, raunte er voll Zärtlichkeit. Dabei fuhr er mit der Hand durch ihr blondes Haar. »Und ich danke Gott jeden Tag dafür.«

»Mir geht es nichts anders … und eben deswegen sorge ich mich um Euch.«

»Weil ich allmählich älter werde?« Das klang noch immer leicht, aber Isabelle merkte sehr wohl, dass der spöttische Unterton fehlte.

»Euer Alter hat damit gar nichts zu tun.« Sie stupste ihn. »Ich bin sicher, dass Ihr auch noch mit siebzig Jahren Euren Männern voranstürmen würdet, statt Euch zurückzuhalten und nur das Kommando zu geben.«

»Ich weiß genau, was ich kann. In manchen Augenblicken zählt die Erfahrung eben alles.« Er nagte an der Innenseite ihrer Handgelenke. »In meinem Alter jage ich dem Ruhm jedenfalls nicht mehr hinterher.«

Isabelle war zwar nicht ganz so überzeugt, doch sie ließ das Thema auf sich beruhen. Sie sorgte sich, dass der König William in viel zu viele Streitigkeiten hineinzog. Aber das zu sagen wäre nutzlos gewesen, weil sich ihre Sorge und sein Zorn nur gegenseitig aufgeschaukelt hätten. Das sollte aber nicht heißen, dass sie nun über nichts mehr reden wollte, was ihr auf dem Herzen lag. »Habt Ihr mit dem König und Prinz Johann über Irland gesprochen?«, fragte sie als Nächstes.

»Ja«, antwortete er zögerlich. »Ich habe es erwähnt.«

»Und?«

William seufzte. »Im Prinzip ist Richard bereit, mir die Reise zu gestatten, doch im Augenblick braucht er mich dringend für ein Kommando in der Normandie.«

»Und was hat Johann gesagt?«

»Sehr wenig.«

»Das sieht ihm ähnlich«, bemerkte Isabelle in scharfem Ton. »Als Lehnsherr unserer irischen Besitzungen will er verhindern, dass wir in seinem Kessel herumrühren. Wir könnten ja Dinge zutage fördern, die er lieber vor uns verbergen möchte.«

Als William schwieg, stützte sich Isabelle auf einen Ellenbogen, um ihm ins Gesicht zu sehen. »Ihr haltet mich für töricht, was Johann angeht, nicht wahr?«

»Aber nein, meine Liebe. Ganz und gar nicht. Eure Abneigung ist vielleicht ein wenig hitzköpfig, aber im Grunde habt Ihr Recht. Johann will nicht, dass wir uns in seine irischen Angelegenheiten einmischen. Im Moment spielt das für uns jedoch keine Rolle, weil ich die Zeit für eine solche Reise ohnehin nicht erübrigen kann.«

Voller Ungeduld stieß Isabelle den Atem aus. »Wir sind ebenso lange verheiratet, wie Richard König ist – und trotzdem sind wir noch kein einziges Mal nach Leinster gesegelt. Wann werdet Ihr endlich einmal Zeit für diese Reise finden?«

»Sobald im Land Ordnung herrscht und mich nichts mehr zurückhält. Das verspreche ich.«

Isabelle konnte nur mit Mühe an sich halten. Aber in ihrer ersten gemeinsamen Nacht wollte sie keinesfalls mit William streiten. Die Abgeschiedenheit des Ehebetts war zwar genau der richtige Ort, doch der Zeitpunkt war es nicht. Vermutlich zögerte William genau wie Richard und Johann, die ihn nicht ziehen lassen wollten. Eines war ihr jedenfalls klar: Sosehr William auch die Ruhe in ihrem englischen Zufluchtsort in Caversham oder hier auf der Burg von Longueville brauchte, so sehr vermisste er die Umtriebe des Hofes, sobald er diesem zu lange den Rücken kehrte. Er hatte den größten Teil seines Lebens an Höfen zugebracht, sodass ihm eine Reise ins abgelegene Irland wahrscheinlich wahre Alpträume bereitete. Außerdem wäre es eine Seereise, und es gab kaum etwas, das William mehr verabscheute – zumal die Überfahrt nach Irland nicht unbedingt zu den ruhigsten zählte. Trotzdem wollte Isabelle ihren Gatten beim Wort nehmen. Stets betonte er, dass er nur dank ihres Erbes über dieses Land verfügte und dass er es für ihre Kinder bewahren wollte. Nun sollte er diesen wunderbaren Worten auch endlich einmal Taten folgen lassen.

»Ich wurde in Irland geboren«, sagte sie voller Sehnsucht. »Die Hälfte meines Blutes stammt von dort, und ich sehne mich nach diesem Land … und nach meiner Mutter. Ich war fast noch ein Kind, als wir getrennt wurden, und inzwischen habe ich schon eigene Kinder. Selbst wenn ich meiner Mutter nie eng verbunden war, so möchte ich mich doch gern einmal von Frau zu Frau mit ihr unterhalten. Außerdem hat sie ein Recht darauf, endlich ihre Enkelkinder kennen zu lernen.«

»Ich halte meine Versprechen«, entgegnete William in demselben Ton, in dem sie ihn oft mit schwierigen Vasallen oder schmollenden Kindern sprechen hörte.

Sie seufzte. »Ich weiß.« Dann schwiegen sie eine ganze Zeit, und Isabelle schob ihre Sorgen von sich und konzentrierte sich nur noch auf die Wärme von Williams Körper. »Werdet Ihr wenigstens ernsthaft darüber nachdenken…?«

»So viele Fragen auf einmal wurden mir schon lange nicht mehr gestellt.« Das klang ein wenig bitter. »Dabei bin ich noch nicht einmal einen Tag lang zu Hause.«

»Vermutlich gibt es auch noch einiges andere, was für Euch schon etwas länger her ist«, meinte Isabelle keck, als sie sich über ihn beugte und ihn küsste. »Was habe ich Euch da vorhin über Kraft und Zähigkeit sagen hören?«

2

Longueville, Normandie,Frühjahr 1199

Gegen Ende des Winters saß Isabelle im Kreis ihrer Frauen in ihrem Gemach und stickte. Wenn die Tage langsam heller und klarer wurden, konnte man sich auch wieder an feinere Muster wagen. Über ihre Arbeit gebeugt, lauschte sie dem munteren Geplapper, das genau wie das wiederkehrende Sonnenlicht und die Vögel, die eifrig Nester bauten, ein sicheres Zeichen dafür war, dass der Frühling endlich Einzug gehalten hatte.

Jean D’Earleys junge Ehefrau Sybilla stichelte emsig an einem ausgefallenen Muster aus silbernen Muschelschalen, das die Säume einer Tunika zieren sollte. Die Stickkunst war Sybillas besondere Begabung, und Jean war der mit Abstand am besten gekleidete Ritter in Williams Gefolge. Die schweigsame junge Frau war Williams Nichte und die Tochter seines verstorbenen Bruders John, doch Isabelle war sich sicher, dass der Erfindungsreichtum und Eifer, die Sybilla beim Sticken an den Tag legte, auf ein umso reicheres Seelenleben schließen ließen, das erfüllend genug war, um nicht auf den Klatsch der anderen Ladys angewiesen zu sein.

»Wie fühlst du dich heute?«, fragte Isabelle, da die junge Frau seit drei Tagen von einem Gefühl der Übelkeit geplagt wurde. Isabelle hatte so ihre Vermutungen, die nicht zuletzt durch Sybillas Blicke hinüber zur Wiege und zum jüngsten Spross der Marshals, dem drei Monate alten Walter, genährt wurden.

»Etwas besser, Mylady. Der Ingweraufguss scheint zu helfen.« Trotzdem wirkte die junge Frau bedrückt. »Ich … nun, es könnte sein, dass ich ein Kind bekomme. Aber ich bin mir nicht sicher.«

Zuversichtlich tätschelte Isabelle Sybillas Arm. »Ich denke dasselbe, und falls es stimmt, so bedeutet das doch eine gute Nachricht für dich und für Jean.«

Sybilla schien zu zweifeln. »Jean war in letzter Zeit so oft mit dem Earl unterwegs, dass wir gar nicht viel zusammen waren. Vielleicht ist es ja falscher Alarm.«

Wehmütig sah Isabelle zur Wiege hinüber. »William muss mich nur ansehen, und schon sehne ich mich nach ihm.«

»Wie wahr. Aber Ihr und der Earl hattet ja auch genug Zeit zum Üben«, spottete Elizabeth Avenel, die mit einem von Williams Rittern verheiratet war. Wenn die Ladys der Burg ihre Näharbeiten verrichteten und dabei unter sich waren, verbreitete sich Lady Elizabeth liebend gern über allerlei Unzüchtiges, was ihr in gemischter Gesellschaft niemals über die Lippen kommen würde. »Jeder weiß doch, dass eine Frau nur dann empfangen kann, wenn sie im Bett ähnliches Glück wie ihr Mann fühlt.« Leise lachend wandte sie sich an Sybilla. »Wenn du einen guten Grund für deine Übelkeit hast, mein Mädchen, dann hat dein Mann wohl herausgefunden, wie er dir diese Freude schenken kann.«

»Aber Lady Elizabeth!«, platzte Isabelle heraus, als sie sah, wie knallrot Sybilla geworden war.

»Es stimmt aber!«, verteidigte sich die Lady. »Sogar die Priester sagen es. Anderer Meinung sind höchstens die alten verschrumpelten Pflaumen, die noch nie richtig ge-«

Sie biss sich auf die Lippen, als plötzlich die Tür aufsprang und William Marshal mit zwei senkrechten Falten auf der Stirn ins Gemach stürmte. Er warf einen kurzen Blick in die Runde. »Isabelle, auf ein Wort«, sagte er nur und steuerte auf eine der Fensternischen am anderen Ende des Raums zu. Mit ausholender Handbewegung fegte er ein paar Spielsachen von der Truhe unterhalb der Fensterschräge und ließ sich auf einem der Kissen nieder.

Isabelles Fröhlichkeit war wie weggeblasen. Sie ließ ihre Stickerei sinken und eilte rasch zu ihrem Mann hinüber. »Was ist geschehen?«

William stieß heftig die Luft aus und rieb seinen Nacken. »Im Grunde nichts Besonderes. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so überrascht bin. Gibt es noch Wein, oder hat das Lästerkränzchen alle Karaffen geleert?«

Irgendetwas musste ihn geärgert haben, denn für gewöhnlich bedachte er ihre Frauen nicht mit solch bissigen Bemerkungen. »Aber nein. Es ist noch genug da, damit Ihr Euren Kummer ertränken könnt«, bemerkte sie freundlich und holte höchstpersönlich die Karaffe und einen Becher von der Anrichte. Dabei wechselte sie einige vielsagende Blicke mit ihren Frauen.

Nach einem tiefen Zug ließ William den Becher auf den Schenkel sinken und seufzte vernehmlich. »Ich habe gerade mit einem Boten von Baldwin de Béthune gesprochen.«

Isabelle setzte sich neben ihren Mann, stopfte sich ein mit Wollflies gefülltes Kissen in den Rücken und sah ihn erwartungsvoll an. Baldwin de Béthune, Count of Aumale, war Williams bester Freund und befand sich augenblicklich an der Seite des Königs. Durch die Verbindung zu ihm erfuhr William stets das Neueste über die Königsfamilie, auch wenn er sich nicht am Hof befand. Welche Nachricht auch immer der Bote überbracht hatte – sie hatte William sichtlich verstört.

»Man verdächtigt Prinz Johann der Verschwörung, und Richard ist entsprechend streitsüchtiger Laune. Ach, Isabelle, manchmal könnte ich den beiden die Köpfe zusammenschlagen, bis ihnen das Hirn aus den Ohren kommt – nicht dass das irgendetwas bessern würde, aber es würde mir vielleicht eine gewisse Befriedigung schenken.«

»Was soll das heißen: ›Man verdächtigt ihn‹?«

Bedrückt sah William seine Frau an. »Philipp von Frankreich behauptet, im Besitz von Briefen zu sein, die Johann des Verrats überführen. Angeblich hat Johann seine Unterstützung für einen Aufstand gegen Richard erbeten – was diesen natürlich nicht gerade begeistert hat.«

»Das Ganze war doch nur eine Frage der Zeit.«

William blähte seine Nasenflügel. »Warum traut jeder dem armen Johann immer das Schlimmste zu und glaubt nicht daran, dass er vielleicht dazugelernt hat und endlich erwachsen geworden ist?«

»Haltet Ihr diese Gerüchte etwa für erfunden?« Es gelang Isabelle, einen sanften Ton anzuschlagen und nicht so unversönlich wie sonst zu sprechen, sobald die Rede auf Prinz Johann kam.

»Natürlich nicht«, entgegnete William rasch. »Philipp ist so gerissen wie ein Fuchs, und Unwahrheiten wie diese sind der beste Weg, um Missstimmigkeiten zwischen den Parteien zu erzeugen. Johann ist vielleicht unaufrichtig und selbstsüchtig, aber verrückt ist er deshalb noch lange nicht – und das müsste er sein, um mit Philipp ein Komplott zu schmieden. Als er zuletzt etwas Ähnliches versucht hat, saß Richard in Deutschland im Kerker. Doch vor den Augen seines Bruders würde er so etwas niemals wagen. Er kann Richards Atem ja buchstäblich im Nacken fühlen.« William nahm noch einen Schluck, aber sein Unmut war ihm nach wie vor anzumerken. »Welche Fehler Johann auch haben mag – während der letzten fünf Jahre hat er sich jedenfalls seinem Bruder gegenüber absolut loyal verhalten.«

»Wie geht die Sache jetzt weiter?«

»Das wird sich zeigen. Johann hat sich angesichts dieser Anschuldigungen erst einmal wutentbrannt davongemacht, und nur Gott allein weiß, wohin.«

»Womöglich nach Paris«, bemerkte Isabelle. »Vielleicht hat der König von Frankreich doch noch Erfolg.«

Überrascht sah William sie an. »Das bezweifle ich entschieden, aber sicher ist Johann wütend genug, um einen Racheplan zu schmieden.«

»Hat Richard schon etwas unternommen?«

»Bisher noch nicht, jedenfalls nach dem, was Baldwin sagt. Vielleicht hält er Johann ja für unschuldig, aber sicher kann er sich dessen nicht sein. Warum verlässt einer den Hof, wenn er angeblich nichts zu befürchten hat? Falls sich unsere Söhne eines Tages wie Richard und Johann aufführen sollten, werde ich sie eigenhändig ertränken. Das schwöre ich.« Er stieß einen tiefen Seufzer aus. »Um seine Wut loszuwerden, plant Richard erst einmal weitere Feldzüge im Limousin. So kann er wenigstens Gold für seine Schatullen sammeln. Ein Vasall von Aymer de Lusignan hat auf seinem Land einen Schatz ausgegraben, den er nicht hergeben möchte.« Er hob eine von Mahelts Puppen auf, die ihn selbst als Ritter in einem grünen und gelben Umhang zeigte, und betrachtete sie mit nachdenklicher Miene. »Richard braucht dringend weitere Mittel. Da kommt ihm der Gedanke an einen Frühjahrsfeldzug gerade recht.«

Vor Sorge drehte sich Isabelle der Magen um. »Aber Ihr müsst ihn doch nicht begleiten?«

»Nein. Mich erwartet nach wie vor der Gerichtstag in Vaudreuil mit Hubert Walter. De Braose, de Burgh und Mercadier werden den König begleiten. Seiner Meinung nach kann die Sache mit Johann warten, bis er zurück ist … Ich bin mir dessen zwar nicht so sicher, aber die Entscheidung liegt bei Richard und nicht bei mir.« Er legte die poupée im Rittermantel aus der Hand und griff nach einer anderen, die in einem mit Silberfäden bestickten Hofgewand steckte. »Herr im Himmel, schon wieder eine neue Tunika.« Er schüttelte zwar den Kopf, doch es wurde deutlich, welche der beiden Figuren ihm mehr zusagte. »Wenn Ihr so weitermacht, werde ich noch zum Gecken.«

Isabelle war sehr erleichtert, dass König Richard ihren Mann diesmal verschonte. »Sybilla hat die Tunika genäht. Sie ist mit der Nadel so geschickt und schnell, dass sie ein Puppenkleidchen im Handumdrehen fertig hat.« Sie senkte die Stimme. »Sybilla vermutet, dass sie ein Kind erwartet.«

»Darüber habt Ihr also vorhin getuschelt?«

Isabelle lächelte sittsam. »Mehr oder weniger.«

William brummte belustigt. »Lady Elizabeth hat eine tragende Stimme«, meinte er. »Aber das sind wunderbare Neuigkeiten. Jean wird sich freuen.« Er sprang auf und reckte sich. Isabelle war glücklich, dass die Anspannung von ihm abgefallen war, und sie freute sich umso mehr, weil er seine Sorgen mit ihr geteilt hatte. Das gab es nicht in vielen Ehen.

»Wenn ich morgen zeitig nach Vaudreuil aufbrechen will, muss ich jetzt die beiden Großen suchen. Ich habe ihnen nämlich noch ein paar Übungen auf dem Turnierplatz versprochen.« Leises Bedauern zeichnete seine Miene. »Im Moment fühle ich mich, als ob mir mein Vater erst gestern die ersten Schwerthiebe beigebracht hätte.«

»Was Eure Mutter sicher voller Angst beobachtet hat.«

»Ganz im Gegenteil. Meine Mutter wusste, dass nur der Erfolg haben wird, der sein Handwerk von klein auf lernt. Außerdem hat sie weit größere Ängste ausgestanden, als König Stephan mich als Fünfjährigen beinahe am Galgen aufgeknüpft hätte.«

Isabelle schauderte jedes Mal, wenn William darauf zu sprechen kam, dass König Stephan ihn damals als Pfand für das Wohlverhalten seines Vaters bei sich behalten hatte. Als Williams Vater sein Wort gebrochen hatte, war der König mit der Drohung gekommen, seinen Sohn vor der belagerten Garnison aufzuknüpfen. »Wenn jemand einem unserer Söhne Ähnliches antun wollte, würde ich mich ihm mit gezogenem Schwert entgegenstellen«, erklärte Isabelle mit einem verächtlichen Zucken um die Mundwinkel.

»Das glaube ich Euch aufs Wort«, bemerkte William bitter. »Ich weiß, dass die Ehe meiner Eltern fast daran gescheitert wäre, dass mein Vater dem König mein Schicksal in die Hand gab. Er besäße noch genügend Manneskraft, um neue und bessere Söhne zu zeugen als diesen, ließ er ihm ausrichten.«

Verachtung spiegelte sich in Isabelles Blick. »Wenn ich mit Eurem Vater verheiratet gewesen wäre, hätte ich ihn vermutlich umgebracht.«

»Ich glaube, dass auch meine Mutter manchmal nicht weit davon entfernt war. Mein Vater lebte immer auf Messers Schneide … und doch starb er letztendlich an Altersschwäche in seinem Bett.« William küsste seine Frau auf die Wange. »Schaut nicht so besorgt. Niemand wird unsere Söhne als Geiseln nehmen.« Er bückte sich und hob die poupée auf, die Isabelle verkörperte. »Wie ich sehe, habt Ihr ebenfalls neue Kleider bekommen.« Nachdenklich spitzte er die Lippen. »Dieser Umhang gefällt mir besonders gut.«

»Das ist irisches Plaid«, bemerkte Isabelle und sah William an.

»Das habe ich bemerkt – auch wenn Ihr glaubt, dass ich nichts über Irland weiß. Sobald Richard von seinem Feldzug zurückkehrt, werde ich um Genehmigung für einen Besuch in Leinster nachsuchen. Ihr habt lange genug gewartet.«

Wortlos starrte Isabelle ihn an. Dann schlang sie ihm stürmisch die Arme um den Hals und küsste ihn mitten auf den Mund. »Ich danke Euch!«, stieß sie atemlos hervor. »Ich danke Euch!«

Grinsend umfasste er ihre Mitte und drückte sie. »Ich könnte versucht sein, Eure Dankbarkeit auszunutzen«, sagte er leise. »Also seid gewarnt.«

Sie sah ihm nach, als er mit beschwingten Schritten den Raum verließ. Dann wandte sie sich mit geröteten Wangen und strahlenden Augen wieder ihren Frauen zu.

Elizabeth Avenel hatte nur darauf gewartet. »Himmel, jetzt verstehe ich erst ganz, was Ihr vorhin gemeint habt«, witzelte sie. »Ihr seht jedenfalls so aus, als hättet ihr gerade etwas Wunderbares erlebt.«

Isabelle lachte und klatschte in die Hände. »Genau das habe ich auch! Wir reisen nach Leinster!«

Lady Elizabeths Miene war unbeschreiblich.

3

Vaudreuil, Normandie,April 1199

William war sichtlich erleichtert, als die Diener endlich abgedeckte Schüsseln und Platten hereintrugen. Es schien vor Jahrhunderten gewesen zu sein, dass er noch in der Dämmerung nach der Morgenmesse etwas Brot mit Honig zu sich genommen hatte, und entsprechend lautstark meldete sich sein Magen bereits seit Stunden zu Wort. Einen endlosen Vormittag über hatten Hubert Walter, der Erzbischof von Canterbury, und er selbst zu Gericht gesessen und, wie William hoffte, gerechte Urteile gefällt, wenngleich einige der Klageparteien die Entscheidungen vermutlich nicht guthießen. Ihm persönlich hatte die geistige Anstrengung jedenfalls ein gefühlloses Hinterteil, einen pochenden Schädel und einen gewaltigen Hunger beschert.

Die englische Originalausgabe erschien 2006 unter dem Titel

»The Scarlet Lion« bei Little, Brown and Company, London.

1. Auflage

Deutsche Erstausgabe März 2009 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe

Random House GmbH, München.

Copyright © der Originalausgabe 2006 by Elizabeth Chadwick

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009 by

Verlagsgruppe Random House GmbH

Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign,

unter Verwendung von Motiven von Silas Manhood Photography und Shutterstock.com

Artist Partners Limited

Redaktion: Kathrin Heigl

LW · Herstellung: RF

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

eISBN: 978-3-641-16235-1

www.blanvalet.de

www.randomhouse.de