6,99 €

Mehr erfahren.

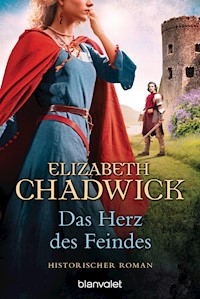

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

England, 12. Jahrhundert: Widerstrebend kehrt Renard von einem Kreuzzug in die nebligen Moore seiner Heimat zurück. Begleitet wird der Erbe von Ravenstow von seiner Geliebten Olwen, einer verführerischen Tänzerin. Doch Renard ist bereits verlobt und soll rasch heiraten, da sein Vater im Sterben liegt und Bürgerkrieg herrscht. Hin- und hergerissen zwischen seiner Leidenschaft zu Olwen und seiner Pflicht, mittels einer Vernunftehe mit Eleanor sein Erbe zu sichern, liegt das Schicksal von Renard schon bald in den Händen der zwei konkurrierenden Frauen ...

Dieser historische Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Die Leopardin" erschienen.

Die Ravenstow-Trilogie von Elizabeth Chadwick:

Band 1: Die Gefährtin des Normannen.

Band 2: Die Frau mit dem kupferroten Haar.

Band 3: Die Geliebte des Kreuzritters.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel der Autorin

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebtes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Elftes Kapitel

Zwölftes Kapitel

Dreizehntes Kapitel

Vierzehntes Kapitel

Fünfzehntes Kapitel

Sechzehntes Kapitel

Siebzehntes Kapitel

Achtzehntes Kapitel

Neunzehntes Kapitel

Zwanzigstes Kapitel

Einundzwanzigstes Kapitel

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Dreiundzwanzigstes Kapitel

Vierundzwanzigstes Kapitel

Fünfundzwanzigstes Kapitel

Sechsundzwanzigstes Kapitel

Siebenundzwanzigstes Kapitel

Achtundzwanzigstes Kapitel

Neunundzwanzigstes Kapitel

Dreißigstes Kapitel

Weitere Titel der Autorin

Die Ravenstow-Trilogie:

Band 1: Die Gefährtin des Normannen

Band 2: Die Frau mit dem kupferroten Haar

Über dieses Buch

England, 12. Jahrhundert: Widerstrebend kehrt Renard von einem Kreuzzug in die nebligen Moore seiner Heimat zurück. Begleitet wird der Erbe von Ravenstow von seiner Geliebten Olwen, einer verführerischen Tänzerin. Doch Renard ist bereits verlobt und soll rasch heiraten, da sein Vater im Sterben liegt und Bürgerkrieg herrscht. Hin- und hergerissen zwischen seiner Leidenschaft zu Olwen und seiner Pflicht, mittels einer Vernunftehe mit Eleanor sein Erbe zu sichern, liegt das Schicksal von Renard schon bald in den Händen der zwei konkurrierenden Frauen …

Über die Autorin

Elizabeth Chadwick gilt laut Historical Novel Society, Großbritannien, als gegenwärtig beste Autorin mittelalterlicher Romane. Sie hat inzwischen über 20 historische Romane geschrieben, viele davon Bestseller. Ihr Debüt „Die Gefährtin des Normannen“ (vormals „Die wilde Jagd“) wurde mit dem Betty-Trask-Award ausgezeichnet und ist seit 2019 erstmals als eBook erhältlich, ebenso wie die weiteren Bände ihrer Ravenstow-Trilogie.

Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham.

Homepage: http://elizabethchadwick.com/.

Elizabeth Chadwick

Die Geliebte des Kreuzritters

Aus dem Englischen von Eva Malsch

beHEARTBEAT

Digitale Erstausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 1992 by Elizabeth Chadwick

Titel der englischen Originalausgabe: „The Leopard Unleashed“

First published in Great Britain by Michael Joseph, a division of the Penguin Group

Für diese Ausgabe:

Copyright © 1993/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: „Die Leopardin“

Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Mark Carrel | Helen Hotson; © iStock: tormento79

eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar

ISBN 978-3-7325-6883-3

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Erstes Kapitel

Das Fürstentum Antiochien

Frühling 1139

Antiochia, die Hauptstadt von Fürst Raymonds Domäne, bescherte Renard ein böses Erwachen. Es war einfacher, mit den Türken zwischen den Nosairi-Ausläufern zu kämpfen, als auf einem nervösen Schlachtross durch eine belebte schmale Straße zu reiten, im Schlepptau eines wenig vertrauenerweckenden Kamelhinterns.

Renard hasste Kamele. Diese Abneigung rührte von jenem Zwischenfall während seines ersten Aufenthalts in St. Simeon vor vier Jahren her. Damals hatte ihm eines dieser Tiere ekligen grünen Schleim auf die Tunika gespuckt und versucht, ihn an einer Wand zu zerquetschen. Plötzlich blieb das Biest stehen, das ihm derzeit die Sicht versperrte. Renards Hengst legte die Ohren flach an den Kopf, bäumte sich leicht auf und schwenkte den Körper seitwärts, um einen Zusammenprall zu vermeiden. Der Beduine, der das Kamel ritt, stieß zwischen schwarzen Zähnen einen Fluch hervor und schlug mit einem dünnen Stachelstock auf das Tier ein. Seelenruhig begann es seinen Darm zu entleeren. Auch Renard fluchte, als er Gorvenal nach hinten lenkte, in sichere Entfernung.

William de Lorys, ein Ritter in seinem Gefolge, faltete die kräftigen braunen Finger über seinem Sattelknauf und grinste breit. Und Ancelin, Renards riesiger englischer Schildträger, kicherte in den blonden Bart, bis ihm Lachtränen kamen. Der Blick, den Renard den beiden zuwarf, steigerte ihre Belustigung noch, und hinter ihnen bezähmten einige seiner Soldaten mühsam ihren Lachreiz.

Das Kamel trottete weiter. Plump bewegten sich die großen flachen Füße. Renard schnalzte mit der Zunge, und der Hengst Gorvenal tänzelte widerstrebend dahin, irritiert angesichts des Kamels und der gewaltigen Menschenmenge in der Stadt, über der drückende Hitze lag.

Ein Bettler hielt den eiternden Rest eines Arms vor Renards Gesicht und flehte winselnd um Geld. Ein anderer zeigte ihm leere Augenhöhlen und eine verstümmelte Nase. Das alles hatte er schon oft genug gesehen und gehört, und er war zu ungeduldig und reisemüde, um etwas anderes zu empfinden als Ärger. Vier Jahre in Levante, dachte er. Manchmal erschienen sie ihm wie vierzig. Zwischen den Grenzbergen seiner Heimat und St. Simeon im nördlichen Syrien hatte er nicht nur Meere und Gebirgsketten überquert, sondern auch die Trennlinie zwischen Jugend und Reife. Ein rastloser Dreiundzwanzigjähriger am Hof seines Großvaters König Henry, hatte er Raymond von Poitiers getroffen, einen Gleichgesinnten. Und als Raymond nach Levante aufgebrochen war, um Fürst von Antiochien zu werden, hatte Renard das Kreuz genommen und ihn begleitet.

Beim Abschied hatten seine Mutter und die Schwester geweint. Aber sein Vater – ein scharfer Beobachter, dem nichts entging – hatte gemeint, jeder Mann habe das Recht, sich die Hörner abzustoßen, solange er was daraus lerne. Renard vermutete, dass er irgendwann auf seinem langen Weg etwas gelernt haben musste. Manchmal peinigte ihn die Rastlosigkeit immer noch, aber nun konnte er sie besser kontrollieren und nutzen.

Das Kamel, das einen Großteil seines Blickfelds ausfüllte, zwängte sich zwischen zwei Packeseln hindurch und in eine unglaublich enge Seitenstraße, die zum Suk führte. Erleichtert seufzte Renard auf, entspannte sich, an die Hinterpausche des Sattels gelehnt, und betrachtete seine Umgebung etwas duldsamer.

Sein Haus in der Stadtmitte, nahe dem Palast, war aus weißen, sonnengebleichten Steinen um einen kühlen Hof mit Feigenbäumen und einen Brunnen im syrischen Stil herumgebaut. In einem ummauerten Garten plätscherte ein weiterer Brunnen, umgeben von Blumenbeeten, Büschen und Zitronenbäumen mit dunklen Blättern. Früher hatte es einem Emir gehört. Das behauptete zumindest Johad, sein levantinischer Diener.

Als Renard nun abstieg und die Reitknechte angelaufen kamen, um die Pferde zu übernehmen, erschien Johad an seiner Seite. Er verneigte sich tief, lächelte strahlend und reichte seinem Herrn einen Becher mit frisch ausgepresstem Fruchtsaft, der durstig getrunken wurde.

»Johad, du bist ein Himmelsgeschenk!«, erklärte Renard auf Arabisch, erwiderte das Lächeln und nahm den Helm ab. Das schwarze Haar klebte am Kopf, Schweiß rann in den rötlichen Dreitagebart. Er gab seinem Diener den Becher zurück und ging durch den Hof zum Bad. William de Lorys folgte ihm, und Ancelin, der Fruchtsäfte ebenso verabscheute wie Bäder, winkte angewidert ab und eilte zur Küche, um sich anständigen Wein zu beschaffen.

»Endlich zu Hause!«, rief Renard etwas später, als er mit gekreuzten Beinen am Boden saß, in einem Hemd, einem engen Beinkleid und einer dünnen Seidentunika, und einen Pilaw aus safrangelbem wildem Reis und würzigem Lammfleisch aß. »Wäre ich jetzt in meiner Heimat, würde ich in meiner dicksten Tunika unter einem Umhang frieren und Pökelfleisch mit Roggenbrot runterwürgen.«

»Besser als dieses Zeug«, murrte Ancelin und spuckte ein fettiges zähes Fleischstück auf den bunten Teppich. »Hier gibt’s doch nur Kameldreck zum Essen und Kamelpisse zum Trinken.«

Grinsend griff Renard in die Pilawschüssel. Obwohl er den östlichen Lebensstil schätzen gelernt hatte, machte ihm der Gedanke ans einst verachtete Pökelfleisch mit Roggenbrot den Mund wässerig.

William de Lorys warf seinem jungen Herrn einen nachdenklichen Blick zu. »Was würdet Ihr sonst noch tun, wenn Ihr jetzt auf Ravenstow wäret?«

Renard seufzte. »Wahrscheinlich würde ich mit meinem Vater über die Grafschaft streiten oder mich auf schändliche Weise vergnügen.«

»Klingt verlockend!« Ancelins Augen leuchteten auf.

De Lorys zupfte eine Fleischfaser aus seinen Zähnen. »Das finde ich nicht. Die Frauen daheim sind nicht so gut ausgebildet wie die hiesigen.«

»Ja, wenn man will, kann man’s hier mit einem Bein auf dem Dach und mit dem anderen auf dem Diwan treiben. Ich möchte bloß wissen, was aus der guten, ehrlichen Bumserei geworden ist.«

Renard musterte die zwei Männer belustigt, fühlte sich aber nicht bemüßigt, Partei zu ergreifen. Beide Standpunkte hatten ihre Vor- und Nachteile. Seine Gedanken wanderten in die Sternennacht hinaus. Was würde er jetzt wirklich in seiner Heimat tun? Mit dem Vater streiten? Vielleicht. Aber er würde wohl eher versuchen, die Grafschaft ins rechte Lot zu bringen, während Stephen und Mathilda dem armen England die schlimmsten Qualen seit der Ankunft des Eroberers bereiteten.

Bei seinem Aufbruch nach Antiochien war England so ruhig gewesen wie ein Mühlteich im Sommer, von dem scharfsinnigen, klugen, sparsamen König Henry regiert, der alles unter Kontrolle gehabt hatte außer der eigenen Sterblichkeit. Zwei Monate nach Renards Abreise war er an einem verdorbenen Aaleintopf gestorben, und im ganzen Land herrschte Aufruhr, während seine Tochter und sein Neffe um den Thron kämpften.

Renard wollte heimkehren, doch sein Vater riet ihm davon ab. Nachdem Stephen die Krone an sich gerissen hatte, verlangte er Pfänder für den Gehorsam seiner Untertanen, in Form von Geiseln, die er jenen Aristokraten abnahm, denen er misstraute. Dazu gehörte auch Renards Vater. Solange sich der Sohn im Ausland aufhielt, brauchte er sich dem König weder zu beugen noch Widerstand zu leisten, und eine lächelnde Diplomatie konnte aufrechterhalten werden.

Seine beiden jüngeren Brüder waren bereits Landbesitzer in ihren eigenen Rechten, und deshalb musste man nicht befürchten, dass sie ihre Zeit in Geiselhaft am Hof vertrödeln würden. John, der ältere, diente als Kaplan im Haus des Grafen von Leicester und setzte sich wie dieser für Stephen ein. Also drohte ihm keine Gefahr.

Ancelin und de Lorys diskutierten immer noch über Frauen. Während Renard seine Hände in einer Schüssel mit duftendem Wasser wusch und dann mit dem Tuch abtrocknete, das Johad ihm reichte, dachte er kurz an Eleanor. Wie alt war sie jetzt? Fast siebzehn und längst heiratsfähig. Schon vor vier Jahren hatte sie seine Frau werden wollen. Aber ihr Körper war noch unreif gewesen, im Gegensatz zu ihrem Geist, und so hatte man die Hochzeit bis zu seiner Rückkehr verschoben.

Nell mit ihrer Ergebenheit und ihrer Freude an häuslichen Pflichten ... Sie würde eine wunderbare Ehefrau und Mutter all der vielen Kinder sein, die sie ihm schenken wollte. Diese Aussicht beglückte weder sein Herz noch seine körperlichen Gefühle. Die Verlobung war ein geschäftliches Arrangement, vor zehn Jahren beschlossen, keine Last, aber auch kein erfreulicher Umstand, der ihn nach Hause trieb, ins Ehebett. Hier in Levante fiel es keinem Mann schwer, Frauen für die Befriedigung der niedrigeren Instinkte zu finden.

Der Diener servierte Halwa, frische Feigen und einen Saft aus frisch ausgepressten Zitronen. Renard nahm sich eine Feige. Das Halwa schmeckte köstlich, verursachte aber Zahnfäule, und der Honig erschien ihm manchmal zu penetrant. Wie dieses Land, dachte er. Anfangs findet man’s faszinierend, dann dringt es einem bis auf die Knochen und droht sie aufzuweichen. Vielleicht sehnte er sich deshalb nach der feuchten Kälte des normannischen Frühlings, der einen zwang, Pelze zu tragen. Von Heimweh erfasst, trank er den kühlen, etwas bitteren Saft.

Die Diskussion über die Frauen endete mit dem Entschluss, die Worte in die Tat umzusetzen. »Kommt Ihr mit?«, fragte de Lorys, stand auf und wischte Reiskörner von seiner Seidentunika. »Einer unserer Männer erzählte mir, im ›Krummsäbel‹ würde eine neue Tänzerin auftreten.«

»So?« Renards Interesse erwachte. Der »Krummsäbel« war zwar teuer, aber jedes Mädchen, das man dort zu sehen bekam, sein Geld wert.

»Eine Levantinerin, blond an beiden Stellen.« De Lorys, der die Vorliebe seines Herrn für Blondinen kannte, grinste anzüglich, und Renard hob sardonisch die Brauen.

»Ich werde nicht fragen, woher dein Informant das weiß«, erwiderte er und bedeutete Johad, die Essensreste wegzuräumen.

Der »Krummsäbel« platzte aus allen Nähten, aber Renard – in der Taverne wohlbekannt – bekam nach seiner mehrmonatigen Abwesenheit sofort einen Platz und ein Getränk. Ein junger Syrer mit Kajal um die Augen und bemalten Lippen unternahm einen Annäherungsversuch, aber Madam FitzUrse, die Frau des Wirts, scheuchte ihn zu einigen Genueser Seemännern und entschuldigte sich: »Ich hätte ihn nicht genommen, aber manchmal werden wir nach solchen Jungen gefragt. Und man darf seine Gäste nicht enttäuschen.«

Lächelnd prostete Renard ihr zu. »Geschäft ist Geschäft.«

Sie musterte ihn aus den Augenwinkeln heraus. »Wollt Ihr unsere neue Tänzerin sehen, Mylord?«

Gleichmütig zuckte er die Achseln. »Meine Männer haben mich hergeschleppt. Nach monatelanger mönchischer Enthaltsamkeit, zu der ich sie zwingen musste, sehnen sie sich nun nach den Freuden des Lasters. Ich bin nur hier, um zu verhindern, dass sie über die Stränge schlagen.« Dann zwinkerte er ihr zu. »Aber ich kann mir die neue Tänzerin ja mal anschauen.«

»Ha!« Sie stieß ihn mit ihrem fleischigen Ellbogen an. »Damit werdet Ihr Euch sicher nicht begnügen.« Vielsagend rieb sie ihren Daumen am Zeigefinger. »Aber ich warne Euch, billig ist sie nicht. Sie kostet eine halbe Mark.«

»Wenn sie mich dermaßen aufregt und mich veranlasst, eine halbe Mark zu opfern, werde ich wohl kaum lange genug durchhalten, um diese hohen Kosten zu rechtfertigen«, entgegnete er belustigt. »Versucht Euer Glück bei Ancelin oder de Lorys.«

Entrüstet starrte sie ihn an. »Würdet Ihr Eure beste Stute von einem Anfänger reiten lassen? Außerdem haben die beiden schon Gesellschaft.« Sie tätschelte seinen Arm und eilte zu ihrem Mann, der alle Hände voll zu tun hatte, um die Becher nachzufüllen. »Wendet Euch an mich, wenn Ihr Euch anders besinnt!«, rief sie zuversichtlich über die Schulter.

Renard blickte sich nach seinen Rittern um. Gerade verschwand Ancelin durch eine Tür, begleitet von einer rundlichen, rothaarigen Armenierin, die auch manchmal tanzte. De Lorys rang mit einem Gast um die Gunst einer gähnenden, glutäugigen Syrerin mit faltigem, müdem Gesicht und einem Körper, so üppig wie die fruchtbare Ebene von Sharon. Eine Oase in der Wüste ... Renard lächelte über diese Possen und trank seinen Wein.

Einige von Madam FitzUrses Mädchen kamen zu ihm. Die meisten kannte er dem Namen nach oder von intimeren Begegnungen her. Er wies alle ab, denn die lächerliche Vorstellung, eine halbe Mark für die Nacht mit einer Hure zu bezahlen – mochte sie auch noch so schön und kunstfertig sein –, erregte seine Neugier.

Kurz vor dem Beginn der tänzerischen Darbietungen leerte er seinen Becher und ging hinaus, um seine Notdurft zu verrichten. Und unter dem östlichen Sternenhimmel verspürte er plötzlich noch heftigeres Heimweh.

Die lallende Stimme eines Betrunkenen drang aus dem Schatten einer Mauer. Eine Frau beantwortete die walisischen Worte in derselben Sprache. »Nein!«, fauchte sie erbost. »Das Geld gehört mir. Ich arbeite dafür, und es soll nicht durch deine Kehle rollen.«

»Du kleines Biest! Du wirst tun, was ich dir sage!« Renard sah, wie eine Faust hochschwang.

»Geh zum Teufel!« Die Frau spuckte dem Mann ins Gesicht und schlüpfte unter seinem ausgestreckten Arm hindurch.

Er griff nach ihrer dunklen Kleidung, und plötzlich blitzte ein Dolch in seiner Hand, als er sie zu sich herumdrehte. »Dein Gesicht ist dein einziges Vermögen, Mädchen. Zwing mich nicht, es zu zerstören!«

Die Hand auf seinem eigenen Dolchgriff, trat Renard vor. Doch ehe er sich einmischen konnte, zog die Frau mit einer geschmeidigen Bewegung eine Klinge aus den Falten ihres voluminösen arabischen Gewands hervor. »Sehen wir doch, wer schneller ist!«, zischte sie. Kleine Glöckchen klingelten an den Reifen, die ihre Fußknöchel umgaben. Geschickt zückte sie die Waffe, und ihr Gegner starrte sie ängstlich an. »Hör mal, es ist doch nicht nötig ...«

»Du Feigling!«, spottete sie und ging zum Angriff über. Metall stieß klirrend gegen Metall, der Dolch des Mannes wirbelte wie ein blinkender Komet in den Staub hinab.

Waffenlos stand er da und schluckte. Die Frau lachte verächtlich. Renard sah einen glitzernden Schleier zwischen den Falten des dunklen Umhangs schimmern, als sie mit der exquisiten Sarazener-Schneide zustach. Heulend krümmte sich ihr Opfer zusammen, die Hände auf den Bauch gepresst.

Da entschied Renard, dass sie weit genug gegangen war – womöglich schon zu weit. »Halt!«, rief er und rannte zu den beiden.

Verwirrt wandte sich die Frau zu ihm. Nur sekundenlang konnte er große dunkle Augen und eine Münzenkette über einer hellen Stirn betrachten, ehe sie die Kapuze ihres Umhangs über den Kopf zog. Den Dolch immer noch in der Hand, verschmolz sie mit den Schatten des steinernen Torbogens, der in die Taverne führte.

»Dieses Biest!«, keuchte der immer noch zusammengekrümmte Mann. »Dieses gemeine, undankbare kleine Biest!« Er hob eine Hand und starrte seine blutbefleckten Finger an. »Biest!«

»Ihr habt nichts anderes verdient.« Glöckchen bimmelten hinter Renard, und er drehte sich um. Aus dem Haus tönten Trommelschläge. Der Tanz hatte begonnen. »Ist es schlimm?«

»Natürlich ist es schlimm!«, klagte der Betrunkene. »Seht doch, was diese Hure getan hat!«

Renard musterte die Wunde und lachte. Der Dolch hatte den Narren tatsächlich getroffen, aber nur einen winzigen Riss in das schmutzige, zerschlissene graue Beinkleid unterhalb des Bindfadens gerissen. Nach der schwachen Blutung zu schließen, hatte der Mann nur einen kleinen Kratzer erlitten. Umso schmerzlicher war seine Würde verletzt.

Nun sah er sich suchend um, aber Renard war schneller und hob den Dolch auf, dessen Griff zu zerbröckeln drohte. Die oftmals geschliffene Klinge war hauchdünn. Er hieb sie gegen die Mauer, ein blauer Funke beleuchtete die endgültige Zerstörung der Waffe. Der Griff zerbrach, die Einzelteile landeten am Boden.

Renard wandte sich zu dem Betrunkenen, der langsam davonschlurfte und einen kurzen Blick über die Schulter warf. Verwirrt schüttelte er den Kopf, murmelte etwas Unverständliches und entfernte sich.

Die Trommeln pulsierten sinnlich. Eine Grille zirpte an der Wand neben Renard, und er sah die Kerbe im Stein, von der Dolchspitze geritzt. Dann blickte er auf die Reste der Waffe im Staub. Ein Unbehagen erfasste ihn, das er sich nicht erklären konnte. Plötzlich bereute er seinen Entschluss, den »Krummsäbel« aufzusuchen, und er wäre dem Betrunkenen beinahe in die Sternennacht gefolgt.

»Renard?«, rief de Lorys durch den Torbogen. »Wollt Ihr die ganze Nacht hier draußen herumlungern? Ihr verpasst die neue Tänzerin.«

Da verflog Renards Bedürfnis, die Flucht zu ergreifen. Er lächelte über seine eigenartigen Bedenken, kehrte ins Leben und Treiben der Taverne zurück.

Da er sehr groß war, konnte er über die Köpfe der meisten Männer hinwegschauen. Ancelin bildete eine Ausnahme. Deshalb drängte sich Renard vor ihn und brachte den Protest seines Ritters mit einem Ellbogenstoß in den Bauch zum Schweigen. Beim Anblick der neuen Tänzerin im »Krummsäbel« erlebte er seinen zweiten Schrecken an diesem Abend. »Ist sie nicht schön?«, flüsterte ihm de Lorys ins Ohr.

»O doch«, bestätigte Renard mit trockenem Sarkasmus. Unter dem Stirnband, an dem Münzen hingen, leuchteten große, dunkle, mit Kajal umrandete Augen. In den Falten des dünnen, golden bestickten Kleids ließ sich kein Dolch verbergen. Die vollen Lippen schimmerten blutrot, das Haar, das den wellenförmig bewegten Körper umflatterte, erinnerte an ein Weizenfeld im Sonnenschein. Doch die Haut war nicht so hell, wie es zu einer solchen Haarfarbe gepasst hätte, sondern glich goldenem Honig.

Vor Madam FitzUrses gaffenden Gästen vollführte die Frau den üblichen erotischen Tanz, der Neuankömmlinge in Levante um den Verstand zu bringen pflegte. Die Kenner der Szene wären vielleicht gelangweilt davongeschlendert, hätte das ungewöhnliche Aussehen der Tänzerin sie nicht gefesselt – oder vielleicht die Art, wie sie sich umblickte. Eine in die Enge getriebene Löwin – eine angriffslustige Pfote erhoben, dachte Renard.

Die Glöckchen an den Fußreifen und am Oberteil des Kleids bimmelten, zwischen Daumen und Zeigefingern klirrten kleine silberne Rhythmusinstrumente. Die geschmeidig kreisenden Hüften übten eine hypnotisierende Wirkung aus. Schweiß glänzte auf dem Gesicht und zwischen den runden Brüsten.

»O Gott!«, stöhnte de Lorys, während sie immer schneller umherwirbelte. Sie warf den Kopf in den Nacken, heftig baumelten die Münzen über der Stirn hin und her. Fackelschein tanzte über die Goldstickerei des wehenden Schleiergewands. Verächtlich glitt ihr Blick über das erregte, begierige Publikum, kalt wie die Augen eines nächtlichen Raubtiers. Lachend leckte sie über die roten Lippen, entblößte strahlend weiße, ebenmäßige Zähne. Herausfordernd flackerte die Zunge.

Renard verspürte wachsende Erregung und senkte den Blick. Nach seiner ersten Ankunft in Antiochia hatte er sich hemmungslos mit Tänzerinnen vergnügt – unfähig, an sein Glück zu glauben. Bald war er übersättigt gewesen, und die Mädchen hatten ihn nicht mehr gereizt. Sein Appetit war allmählich zurückgekehrt, aber nun mäßigte er sich, wenn er seine Lust befriedigte. Sobald das schwüle, aufdringliche Parfüm dieser Frauen in seinen Nasenlöchern zu kleben begann, übte er wieder Zurückhaltung.

Das erschien ihm auch jetzt ratsam. Der Appetithappen, den er da vor sich sah, war gewiss verlockend, aber vermutlich so heiß, dass er sich die Finger dran verbrennen würde. Und dafür wollte er keine halbe Mark opfern. Rastlos trat er von einem Fuß auf den anderen. Männer warfen Münzen rings um die stampfenden Füße der Tänzerin. Ihre Hände wanderten über ihren Körper, ahmten die Liebkosungen eines Liebhabers nach, dann ging sie in die Knie, die Brüste hochgereckt, den Kopf weit in den Nacken zurückgelegt. Das Haar fegte den Boden, während die Trommelschläge ihrem Höhepunkt entgegenstrebten.

Renard konnte nicht anders, er musste wieder hinschauen. Sie hatte die Augen geschlossen, aber als das Dröhnen der Trommeln verebbte, neigte sie sich vor und erwiderte seinen Blick. Da merkte er, dass ihre Augen nicht braun waren, wie er gedacht hatte, sondern dunkelblau wie der Himmel jenseits der Sterne.

Tosender Beifall erfüllte den »Krummsäbel«. Die Männer stießen schrille Pfiffe aus, hämmerten auf die Tische, verlangten Zugaben. Münzen regneten auf die atemlose Frau hinab. Ein betrunkener junger Idiot, der nach ihr greifen wollte, wurde am Genick gepackt und zurückgezerrt. Anmutig stand sie auf, die dichten, mit Ruß geschwärzten Wimpern gesenkt. Begleitet von einem leisen Trommelwirbel tänzelte sie zwischen den verstreuten Münzen umher, bückte sich hin und wieder, um welche aufzuheben.

Renard spürte seinen trockenen Mund, seine schweißnassen Handflächen, die er an der Tunika trocknete. Abrupt kehrte er dem Mädchen den Rücken und bahnte sich einen Weg zwischen den begierigen Männern. Madam FitzUrse, die an einem der Tische saß, lächelte ihn wissend an und ergriff einen Krug, um seinen Becher randvoll zu gießen. »Nun, wie gefällt sie Euch, Mylord?«

Hastig trank Renard einen großen Schluck, um nichts zu verschütten. »Eine gute Tänzerin«, erwiderte er in beiläufigem Ton.

Sie beugte sich belustigt vor, um eine Weinpfütze vom Tisch zu wischen. »Aye, und sie kann noch viel mehr.«

»Eine halbe Mark ... Warum ist sie so teuer?«

»Lasst Euch’s doch zeigen.« Langsam stand sie auf und stemmte die Hände in die Hüften. Der gleichgültige Klang seiner Stimme hatte nichts zu bedeuten. Sie konnte die Gedanken der Männer lesen, eine Fähigkeit, mit der sie ihren Lebensunterhalt verdiente.

»Soll ich in meiner Würde getroffen werden?« Lachend schüttelte er den Kopf. »Lieber nicht.«

Ihre Augen verengten sich, dann zuckte sie die Achseln. »Nun, wenn Ihr nicht in Stimmung seid ... Ich kann Euch nicht zwingen.« Sie bedeutete ihrem Mann, der nach ihr rief, sie würde gleich kommen. Vertraulich tätschelte sie Renards Schulter. »Übrigens, sie heißt Olwen. Falls Ihr Euch anders besinnt – sie bekommt nur den halben Preis. Die andere Hälfte steht mir zu.«

Er setzte sich an den Tisch, um seinen Wein zu trinken. Jetzt tanzte ein anderes Mädchen, dunkelhaarig und dünn wie eine Hafenkatze. Renards Sicht war fast völlig verdeckt, doch die Frau interessierte ihn ohnehin nicht. Olwen. Ein walisischer Name für ein weizenblondes Mädchen, das wie ein Mann mit dem Dolch umgehen konnte und wie ein gefallener Engel in einer Taverne tanzte – in einem Bordell, wo die Ritter und Soldaten von Fürst Raymonds Palastwache verkehrten ... Ein Rätsel, an das man sich nur vorsichtig heranwagen durfte – wenn überhaupt.

Renard leerte seinen Becher, stellte ihn hin und stand auf, um zu gehen. Aber da wurde ihm neuer Wein eingeschenkt. Verblüfft starrte er auf die Hand mit den Goldreifen, die den Krug hielt, in saphirblaue Augen. Deren Farbe wurde vom Kleid, das die blonde Tänzerin jetzt trug, noch vertieft – aus mitternachtsblauer chinesischer Seide, aber im europäischen Stil geschnitten. Der Kopfschmuck war verschwunden, das goldene Haar hing lose bis zur Taille herab. »Setzt Euch!«, befahl sie und schaute ihn an wie eine Katze, die vor dem Mauseloch lauert.

»Darf ich Eure Gesellschaft umsonst genießen – oder muss ich eine halbe Mark bezahlen?«, fragte er herausfordernd, nahm aber wieder Platz.

Ihr Kleid raschelte, und sie verströmte einen exotischen, würzigen Duft, als sie sich neben ihm niederließ. »Eine halbe Mark? Hat sie Euch das erzählt?« Sie warf einen kurzen Blick auf Madam FitzUrse, die kichernd herüberschaute.

»Ich sagte ihr bereits, ich wäre nicht interessiert.«

»Da habt Ihr gelogen.« Ein spöttischer Unterton schwang in ihrer seidenweichen Stimme mit. Sanft fuhr sie mit einem perfekt geformten Fingernagel über seinen Handrücken und lächelte. »Die Männer lügen immer.« Ihre Schulter berührte seine. Der Ausschnitt ihres Kleides war züchtig zugebunden, was ihre Brüste aber eher betonte als verbarg.

Das Parfüm stieg Renard zu Kopf. Er spürte, wie sich sein Körper – unabhängig vom Verstand – anspannte, wie das straff gewundene Seil einer Steinschleudermaschine. Ihr Schenkel drückte sich an seinen, ihre Fingerspitzen strichen spielerisch über sein Handgelenk. Sein Penis begann sich zu erhärten, und er rückte ein wenig von ihr ab. Sie spähte zwischen seine Schenkel, als könnte sie durch die Tunika und das Beinkleid hindurchblicken. Abrupt fragte er: »Wo habt Ihr gelernt, so gut mit dem Dolch zu kämpfen?«

Langsam nahm sie einen großen Schluck von seinem Wein. »Ich wurde mit einem Dolch in der Hand geboren.«

»Und Euer Name lautet Olwen?«

»Manchmal.« Sie senkte den Becher und sah ihn an. »Und wie heißt Ihr?«

Lächelnd streckte er die Beine unter dem Tisch aus. »Das hängt von der Frau ab, mit der ich gerade zusammen bin.« Ein Wortgefecht, dachte er. Einer versucht den anderen aus der Deckung zu locken. »Vielleicht Cullwch?«

Ein rosiger Hauch überzog ihre goldene Haut, und er fühlte, dass sich ihr Puls beschleunigte, in seinen zu strömen schien wie ein drängender Nebenfluss. Wieder bewegte er sich und versuchte, den hitzigen Druck zwischen seinen Beinen zu mildern.

»Ihr kennt die alten Geschichten?«, fragte sie.

»Ich lernte sie von meinem Großvater. Er war ein halber Waliser. Und ich wuchs an der walisischen Grenze auf, mitten unter Barden und Geschichtenerzählern.«

Sie schob den Becher zu ihm hinüber. »Mein Vater war Waliser«, sagte sie in sanfterem Ton als bisher. »Er kam mit Herzog Robert hierher, begegnete meiner Mutter und blieb auch nach der Belagerung von Antiochia. Als ich elf Jahre alt war, starb er.« Plötzlich warf sie das Haar in den Nacken, und ihre Augen verengten sich. Die Maske, die sie für kurze Zeit hatte fallen lassen, verbarg ihre Gefühle wieder. »Ihr seid sehr klug, nicht wahr?«

Renard schnitt eine Grimasse. »Wäre ich das, würde ich gewiss keine halbe Mark auf diesen Tisch legen.«

»Ihr könnt’s Euch leisten.« Fast verächtlich musterte sie seine kostbare Seidentunika und den vergoldeten Dolchgürtel.

»Da bin ich mir nicht so sicher«, widersprach er mit einem gequälten Lächeln. »Ein Pferd würde ich niemals auf diese Weise kaufen.«

»Mit einem Pferd geht Ihr ja auch nicht ins Bett.«

Seine Mundwinkel zuckten. »Ebenso wenig mit einer Xanthippe, die so bedrohlich den Dolch schwingt – es sei denn, sie verspricht, sich gut zu benehmen.« Mit großen, feindseligen Augen starrte sie ihn an. Er glaubte, in saphirblauen Meerestiefen zu versinken. »Sie müsste sich verhalten wie Olwen fy anghariad«, fügte er leise hinzu. Durch gesenkte Wimpern beobachtete er, welche Wirkung die walisischen Worte auf sie ausübten. Sie erinnerte ihn an eine angriffslustige Löwin und erhitzte sein Blut, wie er es seit der Entdeckung seiner körperlichen Lust, in jenen Anfangszeiten, nicht mehr erlebt hatte.

»Nennt mich nicht so!«, erwiderte sie mit scharfer Stimme. »Ich bin nicht Eure Geliebte!«

»Nicht einmal für eine Nacht voll geheuchelter Leidenschaft?« Er holte Münzen hervor und legte sie auf den Tisch. Seufzend sah er Madam FitzUrse herankommen und wunderte sich über seine eigene Dummheit.

»Ihr habt Euch also anders besonnen, Mylord?« Ein triumphierendes Grinsen breitete sich auf dem runden Gesicht der Bordellwirtin aus.

»Ich habe wohl eher den Verstand verloren«, antwortete er und beobachtete, wie sie die Hälfte der Münzen in ihren Ausschnitt schob.

Am anderen Ende des Raums entspann sich ein Kampf, und Renard schaute instinktiv hinüber. Geschrei, fliegende Fäuste, eine umgestürzte Bank, verschütteter Wein. Eine Frau kreischte. Madam FitzUrse reckte den üppigen Busen vor, gab zwei muskulösen, eigens für solche Zwecke eingestellten Kellnern ein Zeichen und eilte zum Schauplatz des Geschehens, um die Schurken voneinander zu trennen und hinauswerfen zu lassen.

Grinsend wandte sich Renard wieder zu Olwen, doch sie war mitsamt dem Geld verschwunden. Er stieß einen Fluch hervor, sprang auf und schaute sich rasch um. Dann drängte er sich zwischen den Zechern zum Hinterausgang und rannte in den Hof, wo er das Mädchen zuerst gesehen hatte. Niemand ließ sich blicken, abgesehen von einem schwankenden Betrunkenen, der in den Rinnstein zu urinieren versuchte und stattdessen seine Stiefel bespritzte.

Wütend fuhr Renard herum – entschlossen, seine Suche anderswo fortzusetzen. Und da versperrte sie ihm den Weg. Sie trug ein kleines Bündel bei sich und betrachtete ihn, den Kopf schief gelegt. »Dachtet Ihr, ich wäre mit Eurem Geld davongelaufen?«

Er holte tief Atem. »Diese Möglichkeit kam mir tatsächlich in den Sinn.«

»Mir auch.« Leicht verächtlich lächelte sie. »Ihr kennt doch den Weg zu den Zimmern?«

Renard streckte eine Hand aus. »Gebt mir Euren Dolch.«

Rebellisch hob sie das Kinn. Mit einer Hand umklammerte er blitzschnell ihre Unterarme, mit der anderen tastete er zwischen die Falten ihres Umhangs, fand die sorgsam eingenähte Scheide und zog den Dolch hervor. Halb schluchzend, halb keuchend wand sich Olwen in seinem Griff.

Er ließ die Waffe fallen, trat auf die Klinge und presste Olwen an sich. »Ein Dolch hat bei unseren Geschäften nichts zu suchen«, flüsterte er dicht an ihren Lippen. »Und für eine halbe Mark begnüge ich mich nicht mit einem Zimmer in diesem Haus. Ich wohne ganz in der Nähe.«

»Ohne meinen Dolch gehe ich nicht mit.« Aufreizend rieb sie sich an seinem Körper.

»Den bekommt Ihr nicht.«

Ihre Lippen fanden sich, und der Kuss durchfuhr ihn wie ein Blitzschlag. Leise stöhnte sie, als er eine ihrer Brüste umfasste und die liebkosende Hand nach unten glitt, öffnete die Schenkel und begegnete bereitwillig seinen suchenden Fingern. Dann riss sie ihm plötzlich – wie eine vorschnellende Viper, die ihre Beute eingelullt hatte – den Dolch aus dem Gürtel und befreite sich aus der Umarmung. »Ha!«, rief sie im Vollgefühl ihres Sieges.

Verwirrt, zornig und von heißem Verlangen erfüllt, rang er nach Fassung und erwog seine Chancen, sie zu entwaffnen. Die standen nicht allzu gut. Wenn er sein Temperament nicht zügelte, war er verloren. »Also gut«, sagte er leichthin und bückte sich, um ihren Dolch unter seinem Stiefel hervorzuziehen. »Morgen früh werden wir unsere Waffen wieder austauschen – als Liebespfänder«, schlug er sarkastisch vor und steckte die Schneide in seinen Gürtel. Als Olwen ihn zögernd musterte, hielt er ihr eine Hand hin. »Kommst du mit – oder gibst du mir mein Geld zurück?«

Trotz des Lärms, der aus dem »Krummsäbel« drang, senkte sich drückende Stille herab. Die Spannung wuchs, und als Renard schon glaubte, er würde es nicht länger ertragen, verschwand sein Dolch in den voluminösen Falten von Olwens Umhang. Sie trat zu ihm, legte die Hände auf seine Brust und sah durch die schwarz gefärbten Wimpern zu ihm auf. »Zeigst du mir den Weg?« Die Worte klangen doppeldeutig und so neckisch wie aus dem Mund jeder beliebigen Tänzerin.

Sein Humor kehrte zurück und dämpfte das Feuer seiner Begierde. »Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wir werden höchstens bis zum Stall gelangen, wenn wir ständig drum streiten, wer den Reiter spielen soll und wer das Pferd.«

Zu seiner Überraschung lachte sie.

Zweites Kapitel

Der Tag brach an, als Olwen im Bett saß, die Arme um die angezogenen Beine geschlungen, das Kinn auf die Knie gestützt. Nachdenklich betrachtete sie den Mann, der neben ihr schlief und gleichmäßig atmete. Seine Züge waren so eckig, dass man sie nicht hübsch finden konnte, verrieten aber innere Kraft und einen stählernen Charakter. Er stellte eine Herausforderung dar, wie alle interessanten Männer. Erst zwang man sie in die Knie, dann bohrte man einen Dolch in ihr Herz und drehte ihn herum.

Die Morgendämmerung warf rötliche Lichter in sein dunkles Haar, die Haut schimmerte europäisch hell an den Stellen, die nicht der Sonne ausgesetzt gewesen waren. Dichte schwarze Wimpern säumten die Lider. Sie erinnerte sich an seine Augenfarbe – Dunkelgrau, mit lebhaften Quarzpunkten. Oberflächlich betrachtet, sah er aus, als stammte er aus der Levante. Aber hinter der Fassade lag ein Erbe, das sie teilweise auch ihr Eigen nannte.

Ihr walisischer Vater und sein Bruder waren als Kreuzfahrer mit Herzog Roberts normannischen und englischen Heerscharen zum Heiligen Land gesegelt. Nach dem Sieg über die Moslems und der Eroberung Antiochias blieben sie in der Garnison.

Olwens Vater heiratete eine armenische Christin, die ihm in rascher Folge vier Töchter und einen Sohn schenkte. Viel zu früh fand sie den Tod. Die rote Ruhr hatte bereits den Jungen und zwei Töchter dahingerafft. Schließlich starb auch die Mutter an Schwäche und gebrochenem Herzen.

Nach dem Tod des Vaters blieb es dem nichtsnutzigen Onkel Gwylim überlassen, zwei verwaiste Mädchen von zehn und elf Jahren zu ernähren und ihnen ein Dach über dem Kopf zu bieten. Das überstieg seine Kräfte, da er nicht einmal für sich selbst sorgen konnte, und Olwen sah sich gezwungen, so schnell wie möglich erwachsen zu werden. Mithilfe ihres Verstands und ihres Dolchs lernte sie zu überleben. Bald erkannte sie die Macht ihrer Schönheit, die ihr Geld einbrachte, wenn sie vor den Männern tanzte und ihnen zu Willen war. Manchmal, so wie letzte Nacht, kam Gwylim und bettelte sie an, wie jene Kreaturen, die an den Stadttoren herumlungerten. Wegen seiner Trunksucht hatte er seinen Posten bei Fürst Raymonds Palastwache verloren. Und eines Tages würde ihn der Alkohol noch umbringen.

Sie musterte wieder den schlafenden Mann. Eine Narbe zog sich über seinen glatten Bizeps. Olwens Blick wanderte von der breiten, muskulösen Brust zum flachen Bauch, streifte die Körperteile, die vom Laken verdeckt wurden, und kehrte zum Gesicht zurück, blieb am Mund haften. Sie erinnerte sich an seine Küsse, an das Gefühl, seine Lippen auf ihrer nackten Haut zu spüren, an dunkle Stunden voller Leidenschaft, die sich schließlich erschöpft hatte.

Für eine geschäftliche Angelegenheit war es überraschend schön gewesen. Er versteht etwas von Frauenkörpern, dachte sie und biss in ihre Unterlippe, als sie sich verlegen ihrer mangelnden professionellen Leistung entsann.

Das erste Mal hatte er sie ziemlich grob genommen, merklich ungeduldig nach wochenlanger Enthaltsamkeit. Sie empfand für ihn die gleiche Verachtung wie für alle Männer, die sie bezahlten und in gieriger Hast Befriedigung suchten. Ohne die geringste Erregung schlang sie die Beine um seine Hüften, stöhnte und wand sich umher wie ein Fisch auf dem Trockenen, spielte ihre Rolle bis zum unerfreulichen Ende. Zu nahe am Ziel, tat er nichts weiter, als unverständliche Worte an ihrer Schulter zu murmeln, ehe der Höhepunkt seinen ganzen Körper erschütterte. Aber danach hob er den Kopf und schaute ihr ins Gesicht. »Sei wenigstens so höflich, mir dieses Theater zu ersparen. Ich kenne den Unterschied.«

Beim zweiten Mal hatte er ein seltsames Feuer in ihr entfacht, ihre Glieder mit süßer Schwäche erfüllt. Sie erinnerte sich, wie er den Rhythmus variiert, sich abwechselnd schnell und langsam bewegt und auf Walisisch geflüstert hatte: »Alle Flüsse fließen ins Meer, und alle Gezeiten berühren die Küste – Ebbe und Flut.«

Verwirrt stieg sie aus dem Bett und suchte ihre Sachen zusammen. Sie musste eine Weile allein sein, um ihre Gedanken zu ordnen. Nachdem sie ihr Kleid angezogen hatte, bewegte er sich. Sein Arm tastete über das Leintuch an seiner Seite, das noch warm war von Olwens Körper. Sie hielt die Luft an, wagte nicht in ihre Schuhe zu schlüpfen, aus Angst, ein leises Geräusch könnte ihn vollends wecken. Seufzend ballte er die Hand, schob sie unter das Kissen und schlief weiter. Sie atmete erleichtert auf, ergriff ihre Schuhe und schlich zur Tür hinaus, in die kühle Morgenluft. Nun wollte sie ihren Durst stillen und möglichst viel über den Mann erfahren, in dessen Bett sie die Nacht verbracht hatte.

In der Küche traf sie eine Frau an, die das Frühstück herrichtete – Brot aus Sauerteig, Ziegenkäse und Obst. Die schon etwas ältere Armenierin, mit einem Soldaten verheiratet, tratschte so bereitwillig, wie ein reifer Mohn seine Samen verstreute. Ohne Zögern beantwortete sie alle Fragen.

Als Olwen zu Renard zurückkehrte und ihm einen Becher gewässerten Wein brachte, wusste sie viel mehr als zuvor. In seinen Adern floss nicht nur das königliche walisische Blut von Hywel Dda, er war auch der Enkel des kürzlich verstorbenen Königs von England und Erbe einer Grafschaft.

Lautlos betrat sie den Schlafraum. Mittlerweile erwacht, beobachtete Renard, die Arme unter dem Kopf verschränkt, den Tanz der ersten Sonnenstrahlen an der Zimmerdecke. Dort hing eine Eidechse, so leuchtend grün wie ein geschliffener Smaragd. »Salam«, grüßte er. »Ich wusste nicht, dass du hierbleiben würdest.«

Sie reichte ihm den Wein und setzte sich neben ihn. »Du hast immer noch meinen Dolch. Außerdem ist dein Bett sehr bequem.«

Über den Becherrand hinweg musterte er sie mit lächelnden Augen. »Bequem? So würde ich die letzte Nacht nicht beschreiben ... Die Erinnerung daran wird mich noch lange erwärmen.«

Olwen erwiderte seinen Blick. Nachdem sie den Ruß von den Wimpern gewaschen hatte, schimmerten sie golden, dunkler als das sonnengebleichte Haar, im selben Farbton wie das gekräuselte Dreieck zwischen ihren Beinen. Dieser Gedanke erregte Renard von Neuem. Er stellte den Becher beiseite und griff nach ihr. Sie neigte sich ihm entgegen, und als er an ihrem Kleid nestelte, schob sie seine Hände ungeduldig beiseite und zog es aus. Dann kniete sie über seinen Hüften und half ihm, in sie einzudringen.

Ihre Hemmungslosigkeit verblüffte und reizte ihn dermaßen, dass er seine Selbstkontrolle völlig verlor und sich seinem Vergnügen hingab, das ihn so kurz und heftig überrollte wie stürmische Wellen einen Felsen. Olwens Fingernägel gruben sich in sein Fleisch, wild und triumphierend klang der Schrei ihrer Erfüllung, als sie Renard gleichzeitig zum Gipfel führte.

»O Gott«, keuchte er, sobald ihm die Stimme wieder gehorchte, »willst du mich umbringen?«

Mit verschleierten blauen Augen sah sie ihn an und fragte lächelnd: »Hat es dir nicht gefallen?«

Er lachte kraftlos. »Ancelin würde das ›gute, ehrliche Bumserei‹ nennen ... O ja, es hat mir gefallen, aber ich möchte es nicht jeden Tag so haben.« Nun lag er neben ihr, die Arme unter dem Kopf verschränkt und immer noch außer Atem, aber inzwischen hinreichend abgekühlt, um klar zu denken. Seit der vergangenen Nacht hatte sich etwas verändert. Olwens Lustschreie und die drängenden Bewegungen waren spontan erfolgt und keine Lüge gewesen. Er kannte die Frauen und genoss es, ihnen Freude zu schenken. Aber genügte tatsächlich eine einzige Nacht, um die Verwandlung zu bewirken, die er soeben beobachtet hatte?

Sinnlich streckte sie sich aus. »Und was willst du jeden Tag haben?«

Er strich mit einem Zeigefinger zwischen ihren Brüsten zur glatten Kurve des Bauchs, zum goldenen Venusberg. »Du Hexe! Ich weiß nicht, ob ich dir verraten soll, wie du Macht über mich gewinnen könntest.«

Unter dem forschenden Blick seiner dunkelgrauen Augen senkte sie die Lider. »Nie zuvor bin ich bis zum ersten Hahnenschrei bei einem Mann geblieben.« Sie rückte ein wenig zur Seite, entfernte sich vom köstlichen, trägen Spiel seiner Finger.

»Hast du das all den anderen auch erzählt?«

»Ich sagte ihnen, was sie hören wollten.« Verächtlich hob sie eine Schulter. »Und wenn sie dumm genug waren, das zu glauben ...«

»Bin ich auch dumm?«

»Das hängt davon ab, was du glaubst.« Sie öffnete die Augen und fügte hinzu: »Madam FitzUrse bat mich, dich zu beglücken. Sie erklärte, du seist den ganzen Winter weg gewesen, und sie wollte dir einen würdigen Empfang bereiten.«

»Für dieses Privileg musste ich eine halbe Mark bezahlen«, spottete er.

»Je mehr es dich kostet, desto mehr ist es wert.«

Er warf ihr einen düsteren Blick zu und stand auf, um sich anzuziehen. »Nachdem der erste Hahnenschrei verstrichen ist, kannst du genauso gut noch länger bleiben und mit mir frühstücken. Nach einer solchen Nacht bin ich immer furchtbar hungrig. Du nicht?«

»Wie ein Bär«, gestand sie, und sein Grimm löste sich in schallendem Gelächter auf. »Hast du eine Ehefrau oder Geliebte?«, erkundigte sie sich.

Er schnallte gerade seinen Gürtel zu. Nun hielt er kurz inne. »Warum? Möchtest du die letztere Position einnehmen?«

Gleichmütig zuckte sie die Achseln. »Das haben sicher schon viele Mädchen versucht – und sind wohl abgewiesen worden. Ich war nur neugierig.«

»Ich bin verlobt«, teilte er ihr mit und schloss seinen Gürtel. »Ein rein geschäftliches Abkommen. Mein Vergnügen suche ich woanders.« Mit diesen Worten ging er in den Hof hinaus.

Langsam und gedankenverloren hob sie ihr zerknülltes Kleid vom Boden auf und schlüpfte hinein.

Sie brachen gerade das Brot, als Johad einen hochgewachsenen, von einer langen Reise sichtlich mitgenommenen Besucher ins Zimmer geleitete und noch ein Gedeck für ihn auflegte.

»Adam!«, rief Renard, sprang auf und umarmte den älteren Mann sehr herzlich. »Um Himmels willen, was führt dich hierher?« Die freudige Überraschung beim Anblick seines Schwagers ging sofort in Sorge über. »Ist daheim etwas geschehen?«

»Noch nicht«, entgegnete Adam de Lacey, nachdem er die Umarmung ebenso freundlich erwidert hatte. »Hast du was zu trinken? Was man auf diesem Schiff serviert hat, muss direkt aus der Bilge gekommen sein.«

Er musterte das Mädchen am Tisch, zog kaum merklich die Brauen hoch, und Renard räusperte sich. Mit knappen Worten stellte er Olwen vor, während Johad einen Becher mit Wein füllte, um sich dann diskret in den Hintergrund des Raums zurückzuziehen.

»Olwen?«, wiederholte Adam lächelnd. »Ein Name, den ich daheim oft höre.«

»Mein Vater war Waliser.« Sie betrachtete ihn ebenso aufmerksam wie er sie, einen Mann in der Mitte des Lebens. Die Furchen in seinem Gesicht schienen eher von Müdigkeit herzurühren, als von der Zeit und vom schroffen Meereswind während der Schiffsreise vertieft worden zu sein. Seine klugen bernsteinbraunen Augen glitten über ihr zerknittertes Seidenkleid hinweg, streiften den rötlichen Fleck an ihrem Hals.

Dann richtete er sein Interesse wieder auf Renard, an dessen Schlüsselbein er ähnliche Flecken entdeckte. Er trank einen großen Schluck Wein und meinte trocken: »Offenbar kann man auch hier häuslichen Komfort genießen.«

»Teilweise. Wie geht es Heulwen?«

»Sehr gut, wenn sie sich auch ärgert, weil sie meistens das Dasein einer Strohwitwe fristen muss. Sie schickt dir liebe Grüße und bittet dich, nichts zu unternehmen, was sie nicht auch tun würde.« Renard lachte laut auf, und Adam grinste, doch dann fuhr er in ernstem Ton fort: »Miles ist immer noch bei ihr zu Hause. Ich finde die Situation zu unsicher, um ihn irgendwo zur Ausbildung hinzuschicken. Und ich wage auch nicht, die beiden Mädchen zu verloben. Aus beiden Lagern habe ich Angebote, von Mauds und von Stephens Anhängern. Vermutlich werde ich eins von dieser und eins von jener Seite annehmen.« Er brach ein Stück von dem flachen Brotlaib ab und steckte es in den Mund. »Vorerst herrscht immer noch die Ruhe vor dem Sturm, und du wirst daheim gebraucht, Renard.«

»Wann bist du aufgebrochen?«

»Im Januar, von Anjou aus, mit Briefen von Graf Geoffrey an seinen Vater. Nichts Geheimnisvolles oder Verräterisches, nur Grüße und Neuigkeiten. Aber mit dieser Reise verfolge ich vor allem den Zweck, dich nach Hause zu holen.«

»Briefe für König Fulko? Du musst also noch nach Jerusalem fahren?«

Adam nickte und spülte das Brot mit Wein hinunter. »Wahrscheinlich segle ich die Küste hinab. Das geht schneller, und ich möchte im Herbst wieder daheim sein. In der Theorie mag ein Kreuzfahrerland unantastbar sein, aber in der Praxis funktioniert das nicht immer.«

»Mein Vater ... Nein, iss zuerst und bade, wenn du willst. Auf der anderen Hofseite findest du eine Wanne.«

»Eine gute Idee, danke.« Adam nahm sich eine Traube von der Platte in der Tischmitte. »Auch Eleanor lässt dich herzlich grüßen. In meinem Gepäck habe ich einen ihrer berühmten Briefe.« Mit einem Seitenblick auf Olwen fügte er hinzu: »Während deiner Abwesenheit hat sie sich zu einer sehr hübschen jungen Frau entwickelt.«

»Tatsächlich?« Renard starrte auf die Wand hinter Adams Schulter. Die Ankunft seines Schwagers in der Levante und dessen prüfender Blick auf die Tischgenossin hatten ihn bereits vorgewarnt. Plötzlich fand er den Geruch des Ziegenkäses so penetrant, dass ihm fast übel wurde.

Er schob seinen Teller beiseite, stand auf und trat vor die Tür, um zum Brunnen zu schauen. De Lorys, auf unsicheren Beinen, tauchte gerade stöhnend den Kopf ins Wasser. Die Daumen in den Gürtel gehakt, hörte Renard wie aus weiter Ferne seinen Schwager mit Olwen reden, lehnte sich an die raue, weiß getünchte Wand und beobachtete das Spiel der Sonnenstrahlen auf den Fliesen des Hofs. Nun wusste er, warum er gestern an die Heimat gedacht hatte.

Finger zupften an seinem Ärmel. Verwirrt drehte er sich zu Olwen um. Er hatte sie bereits vergessen. Nun erschien sie ihm so unwirklich wie ein Fiebertraum.

Sie biss sich auf die Lippen. Im Straßenkampf erprobt, mit dem Dolch in der Hand, wusste sie, dass man verschwinden musste, wenn man ins Hintertreffen geriet, um dann in einem anderen unerwarteten Moment wieder zuzuschlagen. Außerdem brauchte sie Zeit, um nachzudenken, Pläne zu schmieden, einen Appetit zu kontrollieren, der viel stärker war, als sie es je für möglich gehalten hätte. »Es ist wohl besser, wenn ich jetzt gehe. Du weißt, wo du mich notfalls erreichst. Ich würde es bedauern, wenn du keine guten Nachrichten bekommst.«

Mühsam kehrte er von einer anderen Bewusstseinsebene zu ihr zurück, und seine Lippen verzogen sich zu einem schwachen Lächeln. Sie entsann sich, wie sie ihren Körper geküsst, was sie geflüstert hatten, und erschauerte. »Danke für die letzte Nacht«, sagte er leise. »Es war ...«, zögernd suchte er nach Worten, »... eine Freude, an die man sich in kalten Winternächten gern erinnert.« Zum Abschied hauchte er einen Kuss auf ihren Mund, und sie war entlassen.

War, nicht ist, dachte sie in wachsender Panik, von der ihre Miene nichts verriet. Sie hatte nicht die Absicht, auf der Schwelle eines Festsaals zu stehen, nur um sich dann die Tür vor der Nase zuschlagen zu lassen. »Wenn du mich wieder einmal brauchst ...« Ihre Lippen streiften seine Wange, und sie eilte davon.

Er hörte ihr Kleid rascheln, roch ihr Parfüm – Rosen und etwas noch Würzigeres. Dann verwehten die Düfte. Er kehrte ins Zimmer zurück, wo Adam am Tisch saß, den Brotkrumen übersäten, und den Becher in der Hand hielt. »Wer ist sie? Oder darf ich’s nicht wissen?«

Renard zuckte die Achseln. »Eine Tavernentänzerin. Meine erste Nacht in Antiochia, nachdem ich von meiner Rundreise in Fürst Raymonds Auftrag heimgekommen war ...«

»Bildhübsch«, meinte sein Schwager anerkennend.

»Ja.« Renard sank auf den Stuhl, den Olwen zuvor benutzt hatte, und wieder stieg ihm ihr Duft in die Nase. Er formte ein Stück Brot zu einer Kugel und riss sie auseinander.

Ein paar Sekunden lang studierte Adam den Becher in seiner Hand, dann runzelte er die Stirn und sah Renard an. »Dein Vater wird noch den Schnee des nächsten Winters sehen – aber danach nichts mehr.« Renard begann zu frösteln, als er seinem Schwager in wachsender Bestürzung zuhörte. »Die feuchte Kälte macht seinen Lungen zu schaffen. Während des Hochwassers im Frühling mussten wir den See durchqueren. Dabei strauchelte sein Pferd. Er trug seine schwere Rüstung, und es war ein Wunder, dass er noch lebte, nachdem Harry und ich ihn endlich aus dem Fluss gezogen hatten. Er bekam eine böse Lungenentzündung. Nur dem Himmel und der Fürsorge deiner Mutter ist es zu verdanken, dass er’s überstanden hat. Aber er erlitt einen bleibenden Schaden. Er kann nicht mehr wie früher die Spähtrupps anführen. Sobald es etwas kälter wird, beginnt er zu husten. Und als ich zur Weihnachtszeit von daheim abreiste, spuckte er bereits Blut.«

Krampfhaft schluckte Renard. Seine eigenen Lungen drohten zu versagen, und er musste nach Atem ringen.

»Dein Vater schickte mich hierher, mit dem Auftrag, dich nach Hause zu holen«, fügte Adam mit sanfter Stimme hinzu. »Bevor es zu spät ist ... Geht es dir nicht gut?« Er beugte sich über den Tisch und berührte Renards Schulter.

»Mir ist, als hätte mich ein Blitz getroffen ... Was erwartest du denn?« Renard schüttelte die mitfühlende Hand seines Schwagers ab. »Erzähl mir lieber gleich alles – ehe ich mich erholen kann, nur um danach von einem weiteren Schicksalsschlag getroffen zu werden.«

»Ranulf de Gernons macht Ärger«, erklärte Adam, »und dein Vater kann ihn nicht länger abwehren. Harry tut sein Bestes, aber du kennst ihn ja – ein tapferes Herz und im Kopf nur Stroh.«

»Was gibt’s denn für Schwierigkeiten?«

»Ranulf streckt seine gierigen Finger nach Caermoel aus und behauptet, das Schloss stehe auf einem Stück Land, das ihm gehöre – nicht Ravenstow.«

Renards Augen funkelten vor Zorn. »Das ist eine Lüge! Wir besitzen eine Karte aus den Zeiten der großen Landvermessung und können das Gegenteil beweisen. Und König Henry bestätigte unsere Eigentumsrechte, als er Papa in den Grafenstand erhob.«

»Das weiß ich. Mich brauchst du nicht anzuschreien.« Adam stand auf und hob beschwichtigend eine Hand. »Aber im Augenblick kommt es auf die Realität an – nicht auf die Wahrheit. Zwischen den Chester- und den Caermoel-Spähtrupps gab es bereits mehrere heftige Scharmützel. Die Beschwerden deines Vaters stießen auf taube Ohren. Ranulf de Gernons lacht nur darüber, hält zwei Finger hoch, und Stephen möchte einen seiner mächtigsten Kronvasallen nicht wegen einer solchen Kleinigkeit erzürnen. Also murmelte er Plattitüden in seinen Bart und schaute in die andere Richtung.«

Wortlos umklammerte Renard die Tischkante und starrte auf die weiße Narbe an einem seiner Fingerknöchel – die Erinnerung an einen Kampf mit den Walisern, in jenen Tagen, wo er kaum alt genug gewesen war, um ein Kriegsschwert zu schwingen. Die sonnenbraune Haut würde verblassen wie ein halb vergessener Traum, doch die Narbe würde ihn sein Leben lang begleiten.

Schließlich brach Adam das Schweigen. »Außerdem deutete de Gernons dem König gegenüber an, eine gewisse Verlobung müsse gelöst und durch eine andere gewinnreichere Verbindung ersetzt werden. Wie ich Stephen zugutehalten muss, hat er das bisher kaum zur Kenntnis genommen. Aber wenn man lange genug auf ihn einredet, könnte man ihn umstimmen.«

Renard spürte eine Last auf seinen Schultern, schwer wie ein schwarzer Umhang mit Goldborte – die Verantwortung für eine Grafschaft im Grenzgebiet. »Ravenstow steht also immer noch auf Stephens Seite.«

»Im Augenblick schon. Dein Vater sieht lieber Stephen als Kaiserin Mathilda auf dem englischen Königsthron. Aber sein Gewissen plagt ihn, weil er zu Lebzeiten ihres Vaters geschworen hat, ihren Anspruch zu unterstützen.«

»Das hat jeder geschworen – unter Zwang. Und wo stehst du?«

Ein müdes Lächeln umspielte Adams Lippen. »Ich schwanke – so wie dein Vater. Wäre es zweckmäßig, würde ich mich hinter Mathilda stellen. Ihr Sohn mag zwar erst sieben sein, aber er ist der rechtmäßige Thronerbe – nicht Stephen. Bedauerlicherweise mangelt es ihr an den nötigen Fähigkeiten, um die Staatsgeschäfte zu lenken, während er heranwächst. Und sein Vater hat in der Normandie und Anjou genug zu tun. Der wird sich Englands Probleme nicht auch noch aufhalsen. Außerdem lebe ich zu nahe bei Stephens Festung Shrewsbury, um Zweifel an meiner Lehenstreue heraufzubeschwören. Aber nun bin ich erst mal Kreuzfahrer und niemandem verpflichtet – eine maßlose Erleichterung.«

Renard überlegte kurz. »Ich brauche etwa einen Monat, um meine Reisevorbereitungen zu treffen. Inzwischen könntest du nach Jerusalem fahren und zurückkehren – oder beabsichtigst du länger dortzubleiben?«

»Dafür ist die Zeit zu knapp.«

»Ja«, stimmte Renard zu und ballte die Hände. »Der nächste Winter rückt immer näher.«