6,99 €

Mehr erfahren.

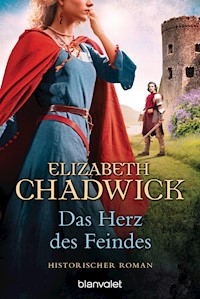

- Herausgeber: beHEARTBEAT

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Eine packende Liebesgeschichte im mittelalterlichen England

England, 1126: Als Adam de Lacey, Pflegesohn des Lord Guyon, von einer Reise im Dienste des Königs heimkehrt, findet er seine Stiefschwester Heulwen als Witwe vor. Plötzlich können die beiden die Liebe, die jahrelang zwischen ihnen geschlummert hat, nicht mehr verleugnen. Doch auch Adams Feind Warren de Mortimer begehrt seit langem die schöne Frau mit dem kupferroten Haar - und auf einem Turnier am königlichen Hof kommt es zur unerwarteten Begegnung der Rivalen ...

Dieser historische Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Die Füchsin" erschienen.

Die Ravenstow-Trilogie von Elizabeth Chadwick:

Band 1: Die Gefährtin des Normannen.

Band 2: Die Frau mit dem kupferroten Haar.

Band 3: Die Geliebte des Kreuzritters.

eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel der Autorin

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

Widmung

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebtes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Zehntes Kapitel

Elftes Kapitel

Zwölftes Kapitel

Dreizehntes Kapitel

Vierzehntes Kapitel

Fünfzehntes Kapitel

Sechzehntes Kapitel

Siebzehntes Kapitel

Achtzehntes Kapitel

Neunzehntes Kapitel

Zwanzigstes Kapitel

Einundzwanzigstes Kapitel

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Dreiundzwanzigstes Kapitel

Vierundzwanzigstes Kapitel

Fünfundzwanzigstes Kapitel

Sechsundzwanzigstes Kapitel

Weitere Titel der Autorin

Die Ravenstow-Trilogie:

Band 1: Die Gefährtin des Normannen

Band 3: Die Geliebte des Kreuzritters

Über dieses Buch

Eine packende Liebesgeschichte im mittelalterlichen England

England, 1126: Als Adam de Lacey, Pflegesohn des Lord Guyon, von einer Reise im Dienste des Königs heimkehrt, findet er seine Stiefschwester Heulwen als Witwe vor. Plötzlich können die beiden die Liebe, die jahrelang zwischen ihnen geschlummert hat, nicht mehr verleugnen. Doch auch Adams Feind Warren de Mortimer begehrt seit langem die schöne Frau mit dem kupferroten Haar – und auf einem Turnier am königlichen Hof kommt es zur unerwarteten Begegnung der Rivalen …

Über die Autorin

Elizabeth Chadwick gilt laut Historical Novel Society, Großbritannien, als gegenwärtig beste Autorin mittelalterlicher Romane. Sie hat inzwischen über 20 historische Romane geschrieben, viele davon Bestseller. Ihr Debüt „Die Gefährtin des Normannen“ (vormals „Die wilde Jagd“) wurde mit dem Betty-Trask-Award ausgezeichnet und ist seit 2019 erstmals als eBook erhältlich, ebenso wie die weiteren Bände ihrer Ravenstow-Trilogie.

Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Nottingham.

Homepage: http://elizabethchadwick.com/.

Elizabeth Chadwick

Die Frau mit dem kupferroten Haar

Aus dem Englischen von Friedrich A. Hofschuster

beHEARTBEAT

Digitale Erstausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Für die Originalausgabe:

Copyright © 1991 by Elizabeth Chadwick

Titel der englischen Originalausgabe: „The Running Vixen“

First published in Great Britain by Sphere, an Imprint of Little, Brown Group Book

Für diese Ausgabe:

Copyright © 1992/2019 by Bastei Lübbe AG, Köln

Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: „Die Füchsin“

Covergestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Mark Carrel | Masson | Samot

eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar

ISBN 978-3-7325-6882-6

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

Für Roger, Ian und Simon

Ich möchte an dieser Stelle meinen Dank ausdrücken für die Unterstützung, welche ich von Mr. R. Venner und dem Team der West Bridgford County Library erhalten habe, die mir mit Begeisterung dabei behilflich waren, die weithin unbekannten und schwer zugänglichen Nachschlagewerke zu finden, welche zu meiner Ergründung der Bräuche und der Geschichte des Mittelalters wichtig waren. Außerdem drücke ich Dank aus meiner wundervollen literarischen Agentur Blake Friedman, der ich mich zutiefst verpflichtet fühle, und allen meinen Helfern beim Verlag Michael Joseph, die meinen Vorstoß in die Welt des Verlegtwerdens zu einem uneingeschränkten Vergnügen gemacht haben.

Erstes Kapitel

Die Marken von Wales

Herbst 1126

An dem Tag, als Adam de Lacey seine heimatlichen Grenzen erreichte, nach einer Abwesenheit von mehr als einem ganzen Jahr, war der Monatsmarkt von Ravenstow in vollem, geräuschvollem Gang, und nicht wenige Zeugen tuschelten versteckt hinter den Händen über den kleinen, aber disziplinierten Tross, den sie beobachteten, während er sich durch ihre Mitte wand.

Der junge Mann an der Spitze achtete wenig auf ihr Interesse, auf die umlagerten Verkaufsbuden und die Mischung von Gerüchen und Gestank, das Geschrei der Händler und die Aufforderungen, ihre Waren zu betrachten und zu kaufen – nicht weil es unter seiner Würde gelegen hätte, sondern weil er erstens müde und zweitens in Gedanken versunken war. Er kam an einer Frau vorüber, die Felle, Winterschuhe aus Schafsfell und Fellwesten verkaufte. Das leichte Lispeln der walisischen Sprache schmeichelte seinen Ohren, riss ihn aus seiner Verträumtheit und brachte ihn dazu, sich umzusehen, mit einem halben Lächeln auf den Lippen. Er hatte sich zu sehr an das schwere, gutturale Deutsch gewöhnt, gesprochen von humorlosen Menschen mit einem starren, strengen Sinn für Rang und Ordnung. Ihre Lebensweise war das Gegenteil der sorglosen, robusten Waliser, die nicht viele Güter besaßen, aber auch relativ anspruchslos waren und sich von den Besitzenden nicht allzu sehr beeindrucken ließen.

Die weite Reise zu den Trauerfeierlichkeiten für den jüngst verstorbenen deutschen Kaiser war von Gewalttaten und Schwierigkeiten langer Wegstrecken durch oftmals feindlich gesonnene Landstriche und Straßen erfüllt gewesen, und die Rückreise kam ihm fast noch schlimmer vor, was man auf die Ungeduld seines Charakters zurückführen konnte. Adam war ein erfahrener Soldat und sehr wohl in der Lage, sich um sich selbst zu kümmern, was die Gefahren der offenen Straße betraf. Die Stiche der Zunge einer hochmütigen Frau, wenn es sich dabei zudem auch noch um die Tochter des Königs und um die Witwe des Kaisers aus dem Deutschen Reich handelte, waren eine ganz andere Sache. Ihr hoher Stand hatte es ihm verboten, sich in der Weise zu verteidigen, wie es ihm gefallen hätte, und die Pflichten der feudalen Regeln hatten es ihm unmöglich gemacht, sie einfach auf der Straße sitzenzulassen. Sie hatte ihn gezwungen, sich mit zusammengebissenen Zähnen dem zu ergeben, was nicht zu ändern war, und mit der Zeit hatte er sich daran gewöhnt.

Ein altes Weib rief ihm etwas zu und bot ihm an, für einen Fourthing seine Zukunft zu weissagen. Das halbe Lächeln wurde breiter, nicht ohne einen bitteren Zug um den Mund. Er warf ihr eine Münze zu, die sie mit den ausgestreckten, schmierigen Fingern in Empfang nahm, und neigte sich herunter, um ihre Prophezeiung zu hören. Dabei kannte er seine Zukunft bereits – der Teil, auf den es ankam oder angekommen war, bis der Schmerz des Verlangens die Wünsche erstickt hatte. Abrupt gab er seinem Hengst die Sporen und trieb ihn zu einem schnellen Galopp an.

Die Burg Ravenstow, Sitz der Grafschaft seines Ziehvaters, leuchtete strahlend weiß vom frischen Kalkanstrich oben auf der Klippe, welche die Stadt überragte. Die Festung war entworfen und erbaut worden während der Herrschaft von König William Rufus, von Robert de Belleme, dem vormaligen Earl von Shrewsbury, der in seinen letzten vierzehn Jahren Gefangener von König Henry gewesen war. Seine bösen Mächte waren nur noch eine wenn auch lebhafte Erinnerung, zu lebhaft für manche, die ihre Freunde und ihre Familien an die barbarischen Schindereien verloren hatten, welche von ihm in den Verliesen seines Schlosses verübt worden waren.

Adams leiblicher Vater war Vasall von de Belleme gewesen, und sein Name hatte denselben schändlichen Ruf. Adam wusste aus den Erzählungen der Dienerschaft, die zur Winterszeit in den düsteren Ecken der Burg beisammen hockten, flüsterten und die ungezogenen Kinder von bösen Taten abschreckten, was für ein Mann sein leiblicher Vater gewesen war: ein mörderischer Kinderschänder, dem es größten Spaß gemacht hatte, bei den Folterungen eines Menschen zuzusehen.

Jetzt war die Zugbrücke unten, aber die Wachen senkten erst ihre Speere, als sie einen Blick auf sein Wappen geworfen hatten und auf das Gesicht, das sich hinter dem nach oben geschlagenen Visier zeigte. Danach ließen sie ihn durch, mit Worten der Begrüßung und Neugier in den Augen.

Eadric, der Stallmeister, kam aus den Stallungen, um den Braunen in Empfang zu nehmen, und schickte seine Pferdeknechte zu Adams Männern. »Willkommen Mylord«, sagte er mit einem Halbmondgrinsen. »Lange her, dass Ihr uns verlassen habt.«

Adam schaute sich in dem belebten Burghof um, der so aussah wie immer. Der Hammer des Schmieds war deutlich zu hören aus der Schmiede in einer Öffnung der Zwischenwand; eine Soldatenfrau setzte einen Topf mit einem Dreifuß über offenes Feuer, und der appetitanregende Dampf zog wie der Schleier einer Huri in seine Nase und erinnerte ihn daran, dass er seit dem frühen Morgen nichts gegessen hatte. Hennen pickten und gackerten zwischen seinen Beinen, Tauben aus dem Schlag von Gräfin Judith gurrten und drehten ihre Pirouetten. Eine kurvenreiche junge Dienerin trug ein Tablett mit Brotlaiben über den Hof; ihr pfiff eine Gruppe dienstfreier Soldaten hinterher, die Würfel spielten und sich den Pelz an der von der Sonne aufgeheizten Mauer wärmten.

»Eine lange Zeit, das stimmt, Eadric«, bestätigte Adam mit einem Seufzen und dem etwas müden Lächeln, an das sich der Stallmeister so gut erinnerte. »Ich bin auch noch nicht zu Hause in Thorneyford gewesen. Ist Lord Guyon hier?«

»Auf der Jagd, Lord Adam, und die Gräfin begleitet ihn.« Der Stallmeister zuckte mit den Schultern und schaute schuldbewusst drein, doch dann hellte sich seine Miene plötzlich auf. »Aber Master Renard ist hier und Mistress Heulwen.«

Das Lächeln erfror und splitterte. Adams Gesicht, seine freundliche Miene, veränderte sich in drastischer Weise. Er legte die Hand auf den Sattelknauf seines Hengstes, als wollte er wieder aufsetzen, und drehte sich zu seinen Männern um. Dabei hörte er, wie sie erleichtert stöhnten, und sah, wie sie die schmerzenden Muskeln dehnten und ihre steifgewordenen Nacken massierten. Sie waren müde, waren eine knochenbrechende Tour geritten, und es wäre nicht nur töricht, sondern auch überaus rücksichtslos und unhöflich gegenüber dem Hausherrn gewesen, wenn er wieder davongeritten wäre, jetzt wo man von seinem Besuch wusste. Der Geruch aus dem Kochkessel verursachte bei ihm plötzlich ein Gefühl der Übelkeit im Magen.

Ein junger Mann mit langen Storchenbeinen kam aus der Richtung der Stallungen auf ihn zu und zog sich beim Näherkommen einen Falknerhandschuh von der rechten Hand – ein breitschultriger junger Bursche mit pechschwarzem Haar und kräftigen Zügen, die gerade dabei waren, die Rundheit der Kinderzeit zu verlieren. Adam brauchte ein paar Sekunden, um zu erkennen, dass das Renard war, der dritte Sohn von Earl Guyon, denn als er den Jungen zuletzt gesehen hatte, war er ein schlaksiger, knochiger Vierzehnjähriger gewesen; jetzt dagegen bekamen seine Glieder die muskulösen Polster des erwachsenen Mannes, und er bewegte sich wie eine junge Wildkatze.

»Wir dachten schon, du seist auf Nimmerwiedersehen verschwunden«, erklärte Renard und begrüßte Adam mit einem großspurigen Klaps auf den Arm und jeglichem Mangel an Respekt.

»Das habe ich auch manchmal gedacht«, antwortete Adam etwas hintersinnig und trat einen Schritt zurück. »Mein Gott, bist du gewachsen!«

»Das sagt mir jeder – aber nicht zu alt für eine Tracht Prügel, pflegt Mama hinzuzufügen!« Er lachte fröhlich und zeigte weiße, ein wenig unregelmäßige Zähne. »Sie ist mit Papa auf die Jagd geritten, weil das die einzige Möglichkeit ist, ihn einen Tag von seinen Pflichten abzulenken, wenn sie ihn nicht betrunken machen will – und das hat sie schon ein paarmal versucht. Also sind nur ich und Heulwen da. Sie wird sich freuen, dich zu sehen.«

Adam ließ den Blick sinken, um zu verbergen, was in seinen Augen stand. »Ist ihr Mann auch da?

Sie gingen die Treppe zum Hauptgebäude hinauf und durch den mit Vorhang versehenen Bogengang in die große Halle. Der dichte Belag von süß duftenden Sägespänen knackte bei jedem Schritt, und die Sonne warf durch die hohen, schmalen Fenster ohne Läden schräge goldene Streifen darauf und ließ die Goldstickerei an den Flaggen im Hintergrund funkeln. Renard gab einem Diener einen Wink mit dem gekrümmten Finger, dann schaute er seinen Gast von der Seite aus verengten dunkelgrauen Augen an. »Ralph ist im Hochsommer von einem Waliser erschlagen worden.«

»Gott sei seiner Seele gnädig.« Adam bekreuzigte sich und sagte die von ihm erwarteten Worte, obwohl es in seinem Schädel raste.

Renard schüttelte den Kopf. »Es war eine schlimme Sache. Die Waliser haben die ganze Zeit an unserer Grenze herumgeknabbert wie Fliegen an einem Kadaver. Warrin de Mortimer hat sie dabei gestört, die Waliser verscheucht und die sterblichen Überreste von Ralph, oder das, was noch von ihm geblieben war, nach Hause gebracht. Es hat Heulwen schwer getroffen. Wie es scheint, haben sie und Ralph gestritten, bevor er ausgeritten ist, und jetzt gibt sie sich die Schuld.«

Das Mädchen kam mit einem grün glasierten Krug und zwei Bechern, und ihre Blicke richteten sich abschätzend auf Adam. Er starrte durch sie hindurch, und ein Muskel zuckte an seiner Wange. Mechanisch kostete er den Wein, den sie für ihn eingeschenkt hatte. Es war ein voller, glatter Rheinwein, und Adam würgte es in der Kehle, als er sich an Heulwens Hochzeit erinnerte und wie er sich gerade von diesem Wein so sehr betrunken hatte, dass Lady Judith ihm ein Brechmittel hatte eingeben müssen, um sein Leben zu retten. Später hatte das Ereignis seinen Platz gefunden in einer traurigen Erinnerung, wobei über seine Rettung bitter gelacht wurde. Er selbst wünschte sich manchmal insgeheim, sie hätten Gnade walten und ihn zugrunde gehen lassen.

Renard setzte sich auf den fellbezogenen Hocker vor dem Feuer, stellte sich den Becher zwischen die Beine auf den Boden und schnitt eine Grimasse. »De Mortimer scharwenzelt jetzt um Heulwen wie eine verrückt gewordene Wespe um den offenen Honigtopf. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er Papa formell um ihre Hand bitten wird.«

»Und glaubst du, dein Vater wird sie ihm geben?«

Renard zuckte mit den Schultern, als scheuche er etwas Lästiges davon. »Es wäre eine nützliche Verbindung, und da Warrin einmal Papas Leibwächter war, wird er sicher mit Vorzug angehört werden.«

Adam füllte seine Backen mit dem Wein und schluckte ihn dann hinunter. Er erinnerte sich an den Staub an seinen Zähnen, an das Gefühl eines mit Sporen besetzten Absatzes an seinem Rückgrat und an eine spöttische Stimme, die ihm befahl, aufzustehen und wieder das Schwert zu präsentieren. Die Verletzungen, die Erniedrigung und die Tränen ließen seine Kehle anschwellen; die Mühe, sich zu ergeben und seinem Gegner ins Gesicht zu schauen, dabei zu wissen, dass er erneut niedergeschlagen werden würde … Man nannte es Training: ein Dreizehnjähriger gegen einen Mann von zwanzig Jahren, dem es nur darauf ankam, seine Überlegenheit spüren zu lassen und den jüngsten Herren an den Platz zu rücken, der ihm gebührte. O ja, er kannte Warrin de Mortimer.

»Und Heulwen selbst?«, fragte er mit erzwungener Neutralität.

»Ach, du kennst doch Heulwen. Sie spielt die Unerreichbare, aber ich glaube, am Ende bekommt er sie doch. Warrin hatte schon früher um sie geworben, wie du weißt, aber er wurde abgewiesen zugunsten von Ralph.«

»Und nun ist Ralph tot«, sagte Adam ohne Betonung.

Renard warf ihm einen neugierigen Blick zu, aber etwas in Adams Verhalten veranlasste ihn, sich statt einer Bemerkung dazu auf die Zunge zu beißen und danach zu fragen: »Wie ist eigentlich Maud?«

Adam rieb sich das graustoppelige Kinn. »Sie lässt sich lieber mit ihrem vollen Titel ansprechen«, sagte er ein wenig ärgerlich. »Ein hochnäsiges Luder, stolz und hart wie ein Stein von Caen.«

»Du magst sie nicht«, bemerkte Renard mit Interesse.

»Ich bin ihr nicht nahe genug gekommen, um es herauszufinden – und sie selbst behandelte mich auch wie ein Stück Stein.«

Der jüngere Mann grinste über den Rand seines Bechers.

»Da gibt es nichts zu lachen, Ren. Henry hat sie nicht nur heimgerufen, um sie mit ihrem Witwengut zu belohnen. Sie wird unsere zukünftige Königin sein, und wenn ich sehe, dass sie sich wie ein verzogenes Luder benimmt, wird mir ganz elend vor Sorge um das Land.«

»Warum hat der König dann ausgerechnet dich ausgeschickt, um sie zu holen?«, fragte Renard. »Ich meine, dich persönlich?«

Adam lächelte dunkel. »Ich habe bei Hof gedient, also nehme ich an, Henry hält mich für diskret und gelassen, einen Mann, der nicht so leicht durchdreht, wenn man ihn zum Beispiel einen flegelhaften Trottel schilt, der an Stelle seines Gehirns eine zerquetschte Rübe im Kopf hat.«

»Das hat sie zu dir gesagt?« Renard riss die Augen auf. Er verbarg das sich vertiefende Grinsen hinter dem Becher.

»Das war noch die geringste ihrer Beleidigungen. Die meisten waren natürlich auf Deutsch, und ich habe sie mir nicht übersetzen lassen. Selbst ein flegelhafter Trottel mit einer zerquetschten Rübe im Kopf hat seinen Stolz. Und außerdem …« Er hielt inne und starrte zur anderen Seite der Halle, im Herzen versteinert durch eine Vision.

Sie stand im breiten Strahl des Sonnenlichts, das ihre Zöpfe unter dem einfachen weißen Schleier zur Farbe von Herbstlaub aufblitzen ließ. Das rostbraune Wollkleid war mit Spitzen besetzt und schmiegte sich eng an die vielen Kurven eines dennoch schlanken Körpers, und als sie sich dem Kamin näherte, funkelten die köstlichen Goldstickereien an Hals und Saum im Licht der Glut.

Adam schloss die Augen, um den Kontakt zu unterbrechen, schluckte und wappnete sich dann, um die Begegnung zu ertragen. Lieber hätte er hundertmal den hochmütigen Zorn der Kaiserin Mathilda über sich ergehen lassen, als der Frau noch einmal entgegenzutreten, die sich ihm jetzt näherte: Heulwen, der unehelichen Tochter von Lord Guyon mit einer Waliserin, die sein eigener Vater im Krieg von 1102 ermordet hatte.

Er erhob sich unbeholfen, und etwas von dem Wein lief ihm über das Wams und befleckte den blauen Samt. Er fühlte, wie seine Augen brannten, und wusste, dass er rot angelaufen war wie ein schüchterner, linkischer kleiner Junge.

»Adam!«, rief sie voller Freude und warf sich ihm unbedenklich in die Arme, schlang die ihren um seinen Hals und zog seinen Kopf nach unten, um ihn auf die Lippen zu küssen. Der Geruch nach Honigsüße umgab ihn. Ihre Augen hatten die Farbe sonnenheller Untiefen des Meeres: Azur und Aquamarin, dazu Kobalt, gefleckt mit Gold. Seine Kehle schnürte sich zusammen. Er brachte kein Wort heraus und dachte, dass Mathildas Bemerkungen vielleicht keine Beleidigungen, sondern die Wahrheit waren.

Sie ließ ihn los, um einen Schritt zurückzutreten und das neue, modische Wams zu bewundern, den er über seinem Kettenhemd trug, und den schweren, reich verzierten, germanischen Schwertgürtel. »Meine Güte«, neckte sie ihn, »bist du nicht ein Labsal für müde Augen? Mama wird wütend sein, dass sie nicht hier war zu deiner Begrüßung. Du hättest aber auch einen Boten vorausschicken können!«

»Ich hatte eigentlich vorgehabt, zuerst nach Thorneyford zu reiten«, sagte er mit gepresster Stimme, »aber ich habe einen Brief vom König an deinen Vater.«

»Grobian!«, schalt sie ihn, während die Lichter in ihren Augen tanzten. »Aber nein, es ist ein Glück, dass nicht alle bei uns solche Schmeichler sind. Oben steht eine heiße Wanne für dich bereit.«

Adam starrte sie mit wachsendem Entsetzen an. Nicht, dass er nicht gern badete oder es nicht gewohnt gewesen wäre – im Gegenteil, er genoss den Luxus und die Entspannung, die ihm eine heiße Wanne bot. Aber er befürchtete, dass Heulwen als seine Gastgeberin diejenige sein würde, die ihm die Waffen abnahm und ihn bediente – und es war zu lange her, dass er zuletzt eine Frau gesehen hatte. »Ich bin noch nicht mit meinem Wein fertig«, sagte er hölzern, »und mit meinem Gespräch.«

Renard breitete die schlanken Finger aus und sagte wenig hilfreich: »Du müsstest deinen Bericht ohnehin nur bei meinen Eltern wiederholen; außerdem ist es nicht verboten, einen Becher Wein mit nach oben zu nehmen.«

»Und da ich mir schon die Mühe gemacht habe, dir eine Wanne vorzubereiten, kannst du dich ja wenigstens hineinsetzen. Du stinkst nach der Reise!« So sprach man kaum zu einem willkommenen Gast, und Heulwen hätte sich gleich danach die Zunge abbeißen mögen. Seit Ralphs Tod hatte sie selbst mit Erschrecken festgestellt, dass sie ohne Sinn und Anlass Gift spie, und die Leute sahen es ihr nach – zumindest diejenigen, die sie gut kannten. Aber es war lange her, dass sie und Adam die Nähe einer Kinderfreundschaft genossen hatten.

Adam starrte auf die Wand jenseits ihres Kopfes und wich ihren Blicken aus. »Das kommt wahrscheinlich daher, weil ich schon lange unterwegs bin. Zu lange, denke ich manchmal.«

Sie berührte ihn wieder, und ihr Blick war betrübt. »Adam, entschuldige. Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe.«

»Weil du dir die Mühe gemacht hast, und ich bin nicht entsprechend dankbar dafür«, erwiderte er mit einer Grimasse, die ein Lächeln sein konnte. »Wenn ich nicht höflich genug bin, so kommt es daher, dass ich letzter Zeit sehr von einer Frau herumkommandiert worden bin.«

»À outrance!«, krähte Renard seiner errötenden Halbschwester zu.

»Ich wollte niemanden beleidigen.« Adam setzte den Becher ab, der immer noch mehr als halb voll Wein war, und ging zu dem Vorhang, der die Treppe nach oben in den Turm verbarg. »Ich bitte euch, ertragt mich eine Weile, bis ich die Gnade hatte, mich von dem, was hinter mir liegt, zu erholen.«

»Jesu.« Renard schnitt eine Grimasse. »Er hat sich gar nicht verändert, was?«

Heulwen schlang die Arme nachdenklich ineinander. »Ich weiß nicht. Als ich das Bad erwähnte, dachte ich, er dreht sich auf dem Absatz um und ergreift die Flucht.«

»Vielleicht haben ihn die Deutschen da unten verletzt«, bot Renard spöttisch an und machte eine entsprechende Handbewegung, dann warf er ihr einen schlauen Blick zu. »Oder vielleicht ist das Gegenteil der Fall.«

Das war typisch für Renard. Wer ihn nicht kannte, sah einen liebenswerten, manchmal etwas oberflächlichen jungen Burschen, der durch die Fallen des Heranwachsens zu einer noch in der Ferne liegenden Reife wanderte – doch dann zerstörte er nicht selten diesen Eindruck mit einer scharfen Bemerkung oder klugen Beobachtung, die seinen Jahren und vermeintlichen Fähigkeiten weit voraus zu sein schien.

»Na, wenn schon!«, fuhr ihn Heulwen an. »Ich habe genug Männer gebadet, um zu wissen, was manchmal geschieht, wenn sie zu lange zurückhaltend gelebt haben. Mich kann da nichts erschüttern.«

»Nein.« Renard zwinkerte. »Aber ihn.«

Sie legte den Kopf auf die eine Seite, und ihre Wangen zeigten schelmische Grübchen. »Glaubst du wirklich?«

»Ich glaube«, sagte Renard mit Nachdruck, »dass man sich leicht die Finger verbrennt, wenn man mit dem Feuer spielt.« Dann trank er seinen Wein aus und ging wieder hinaus zu den Stallungen.

Oben in der Kammer stand Adam in Bewunderung vor der dampfenden Wanne; rings um ihn waren die Mädchen beschäftigt, prüften die Wassertemperatur, warfen eine Handvoll Kräuter hinein, legten Handtücher aus weichem, angerautem Leinen bereit, gaben noch mehr Scheite aufs Feuer und frische Holzkohle in die Wärmepfannen, um die Kälte aus den dicken Steinmauern zu vertreiben.

»Es tut mir leid, wenn ich einen Fehler gemacht habe«, sagte Heulwen und senkte den Vorhang hinter sich. »Ich dachte, ein Bad wäre angenehm nach einem langen Tag unterwegs.«

Er lächelte mit dem Mund, aber seine Blicke hielten Distanz. »Das ist auch so. Wie du sagtest, es ist mir nur ein bisschen ungewohnt.«

Sie schaute ihn nachdenklich an. In seiner Stimme hatte weder Wärme noch Überzeugung gelegen. Es war ihr vorgekommen, als spreche sie bei der Erwiderung, die sie erhielt, mit einer Jahrmarktspuppe, und allmählich flammte ihr Ärger auf.

»Oder geht es nur darum, dass du die Hitze loswerden willst?«, fragte sie boshaft-süß. »Soll ich eine von den Soldatenhuren kommen lassen?«

Das rief ein weiteres Aufreißen seiner Augen hervor. »Was?« Sein Tonfall sagte, dass er sehr wohl gehört hatte, aber seinen Ohren nicht trauen konnte.

»Nun, welchen anderen Grund könntest du haben, um ein Bad abzulehnen? Du bist doch bestimmt nicht schüchtern«, forderte sie ihn heraus.

»Ich habe es nicht abgelehnt.« Die Augen verengten sich wieder, aber seine Halsmuskeln waren angespannt.

»Du hast es zumindest versucht.«

»Weil ich müde bin und weder Witz noch die Geduld besitze, mit dir schlaue Konversation zu treiben!«, fuhr er sie an, und durch den Zorn und seinen Schock wurde ihm plötzlich klar, dass sie ihn herausforderte, um zu sehen, wie weit sie seine Geduld strapazieren konnte. Genau wie früher.

»So ist es schon besser«, lobte sie ihn. »Ich dachte schon, du seist selbst in Deutschland geblieben und hättest nur ein Wachsbild statt deiner nach Hause geschickt, das natürlich im Badewasser schmelzen könnte.«

Adam schluckte und unterdrückte das Verlangen, ihr den Kragen umzudrehen; doch dann kämpfte sich sein Humor an die Oberfläche und trat sorglos auf die Ruinen seines Stolzes. »Dass du die Farbe der Füchsin trägst, ist kein Zufall, was?«, fuhr er sie an. »Du hast das mit Absicht getan.«

»Ich wollte die Maske zerstören, die du auf dem Gesicht getragen hast, und das ist mir doch gelungen, oder nicht?« Ihr üppiger Mund schürzte sich, und sie betrachtete ihn, den Kopf zur Seite gelegt, was eine ihrer Gewohnheiten war. »War die Kaiserin wirklich so schrecklich?«

»Ich habe Schlimmeres erlebt«, sagte er und lächelte jetzt.

»Unsinn!« Sie lachte. »Also gut, ich höre jetzt auf, dich zu plagen, vorläufig. Gib mir dein Wams.« Mit erfahrener Bewegung nahm sie ihm das Kleidungsstück ab. Es war aus feinstem, azurblauem italienischem Samt, und sie drückte ihre Freude über die Qualität des Stoffes aus und ihr Bedauern darüber, dass es von seinem Kettenhemd Rostflecken bekommen hatte.

»Es hält die Sonne von der Rüstung«, sagte er und legte den verzierten Schwertgürtel beiseite, froh, das Thema des Gesprächs wechseln zu können. »Außerdem zeigt es den Bauern an der Straße den Reichtum, und das ist wichtig, wenn man eine Kaiserin begleitet.« Sein Ton strotzte vor Sarkasmus.

Heulwen beschäftigte sich damit, ihm das Kettenhemd abzunehmen. »Das muss geflickt und poliert werden, bevor du es wieder tragen kannst«, murmelte sie, ganz erfahrene Ehefrau. »Ich schicke einen der Burschen hinunter damit in die Waffenschmiede. Dieses Jahr hat es schon mehrere Überfälle der Waliser gegeben, darunter einen, bei dem Ralph ums Leben gekommen ist.«

Vorsichtig rollte sie das Kettenhemd zu einem ordentlichen, ziemlich großen Bündel, und bevor er protestieren konnte, dass er nicht so lange zu bleiben beabsichtige und dass es nicht nötig sei, wurde das Kettenhemd bereits zum Reinigen und Reparieren weggebracht.

Er biss die Zähne zusammen und setzte sich auf einen niedrigen Hocker, um die Stiefel und die Strümpfe auszuziehen. »Als ich wegging von hier, war die Lage ziemlich ruhig, sonst wäre ich nicht gegangen.«

»Jetzt ist alles unsicher«, sagte sie betrübt. »Sie haben einen neuen Lord auf der anderen Seite der Grenze, und der schlägt seine Zähne in unser Land, schon die ganze Zeit seit deiner Abwesenheit und erst recht, seit Ralph nicht mehr da ist, seit dem frühen Sommer. Papa hatte nicht die Zeit gehabt, ihn dafür anzulernen. Miles wäre alt genug gewesen, um ihm einen Teil der Last abnehmen zu können, aber Miles ist tot, und wir können noch nicht einmal an seinem Grab trauern, weil er ertrunken ist.« Sie biss sich auf die Lippe, ehe sie zu zittern begann und sich verriet. »John hat die Kirche gewählt, weil er fast völlig blind ist und daher wenig Nutzen gebracht hätte. Renard macht sich gut, aber er ist noch nicht alt genug, um Verantwortung übernehmen zu können, und Henry und William sind noch Kinder.« Sie zeigte ihm ein gepresstes, etwas herausforderndes Lächeln. »Aber jetzt, wo du zu Hause bist, kannst du dich um das Schlimmste kümmern, wie ich hoffe.«

»Oh, es gibt nichts, was mir mehr Spaß macht als ein guter Kampf«, sagte er etwas leichthin und senkte den Blick dann, um die Kreuzbänder zu lösen.

Heulwens Lächeln verschwand, und zwischen ihren kräftigen roten Brauen erschienen schwache vertikale Falten. Adam war immer schwierig gewesen. Obwohl nicht vom Blut her ihr Bruder, hatte sie ihn immer so gesehen. Sie war in der Kinderzeit mit ihm durch die Gegend getollt, war mit ihm auf die Bäume geklettert und hatte sich an Stricken durch die Stallungen geschwungen, hatte Äpfel aus den Vorratskellern und Honigkuchen vor der Nase der Köchin gestohlen. Sie hatten beide die Leidenschaft geteilt für die großen, reinblütigen Pferde, die ihr Vater und ihr Großvater züchteten. Ein sattelloses Rennen als Mutprobe hatte mit Prügel für beide geendet. Sie hatte danach eine Woche nicht aus dem Haus gedurft, und Adam war in Unehren auf eines der anderen Güter seines Vaters geschickt worden, um in der Einsamkeit über den verrückten Streich nachzudenken.

Das Erwachsenwerden hatte beide unerwartet überfallen. Sie war schnell zur reifen jungen Frau geworden und hatte mit fünfzehn Ralph le Chevalier geheiratet, den Sohn eines Krongutsbesitzers und Meister im Erziehen der großen Kriegshengste ihres Vaters. Es war ihre Bewunderung für die geschickte Handhabe dieses Talents, die sie zusammengebracht hatte.

Als ihre Liebe zu Ralph erste Knospen schlug und dann voll erblühte, hatte sich Adam in mürrische Schweigsamkeit zurückgezogen, und in seiner natürlichen Zurückhaltung wollte er mit nichts mehr etwas zu tun haben außer mit den Pferden. Sie sah ihn jetzt noch aus dieser Zeit vor sich: mit verschlossenem Gesicht, das rote Zornesflecken aufwies, und einem langen, schlaksigen Körper mit unkoordinierten Bewegungen.

Als sie jetzt sein Hemd nahm, schnalzte sie bedauernd mit der Zunge über dessen fadenscheinigen Zustand. »Ich sehe, die Kaiserin war nicht so großzügig, was die verdeckten Kleidungsstücke angeht«, bemerkte sie. »Du musst mich Maß nehmen lassen, dass ich dir ein paar neue anfertigen kann.«

»Willst du mein Leben neu ordnen?«, trieb es ihn zu sticheln.

Heulwen lachte und reichte die restlichen Kleidungsstücke dem Mädchen. »Wozu sind Schwestern sonst da?« Als sie ihm scherzend über die Schulter schaute, erfror das Lächeln auf ihrem Gesicht zu Eis, und ihr Magen drehte sich um. In Gedanken hatte sie zu dem schlaksigen, sommersprossigen Jungen ihrer Kindheit gesprochen. Der Irrtum war mit Händen zu greifen, ja, er stand nackt vor ihr, und sie sah vor sich Adam, den Mann – einen Fremden, den sie gar nicht kannte. Renard hatte sie gewarnt, sie hatte die Herausforderung angenommen, und jetzt war es plötzlich zu spät.

Die Sommersprossen ersetzte der rötliche Schimmer der Bartstoppeln, die sich durch seine von der Sonne gebräunte Haut stachen. Sein Haar war von der Sonne gebleicht, das rötliche Braun zu Bronzetönen, dort wo es am meisten den Strahlen ausgesetzt war, und seine Augen hatten die Farbe von Honig, mit dichten Wimpern, deren Spitzen golden schimmerten. Darunter ragten die edlen Backenknochen deutlich und kühn hervor. Die Linie seiner schmalen, feinen Nase war in der Mitte, an einer Bruchstelle, ein wenig verdickt, und eine kaum sichtbare weiße Narbe zog sich von der Nase bis zur geschwungenen Oberlippe. Auch an seinem Körper waren Narben, die sie von früher nicht kannte, die Narben eines aktiven Kämpfers. Eine von ihnen, offenbar neueren Datums und noch rosa, schwang sich wie eine Mondsichel über seine Hüfte und endete in dem lockigen Haarbüschel seiner Kruppe – und was dort hing, war ebenfalls weit über die Knabenzeit hinaus.

Sie presste die Lippen zusammen; ihre Kehle war plötzlich ausgetrocknet, die Stelle zwischen ihren Schenkeln im Gegensatz dazu feucht. Nicht in ihren wildesten Träumen hätte sie den Begriff ›schön‹ bei Adam de Lacey verwendet, aber das hässliche Entlein hatte seine Daunen abgeworfen und war zum edlen Schwan geworden. »Du scheinst einiges an Kämpfen hinter dir zu haben«, sagte sie schwach, um ihren Schock zu überspielen, und suchte sich dann eine Schale mit Seife.

Er stieg in die ovale Wanne und setzte sich. Das Wasser war heiß, so dass er kurz zusammenzuckte und die Luft anhielt, aber wenigstens brachte das seinen halbgeschwollenen Schaft dazu, dass er sich in sich zurückzog und vor ihrem Blick verborgen werden konnte. »Wir sind immer wieder von Wegelagerern und Räubern angefallen worden. Mit mir haben sie sich freilich das falsche Opfer ausgesucht, aber einige haben erst davon überzeugt werden müssen. Soll ich das hier benutzen?«

»Was meinst du denn?« Sie nahm die Seifenschüssel aus seiner ausgestreckten Hand zurück.

»Damit rieche ich so süß wie türkisches Konfekt!«, rief er und lachte ungezwungen.

Verärgert über ihren Fehler schnalzte sie mit der Zunge und ersetzte die Mischung aus Rosen- und Lavendelöl durch etwas, das weniger duftete.

Danach herrschte Schweigen. Heulwen war zu besorgt, um es mit leichtem Geplauder zu brechen, und Adam war von Natur kein redseliger Mensch. Sie verstand die Reaktion ihres Körpers auf den seinen. Einmal, in den frühen Tagen, hatte sie so ähnlich gegenüber Ralph empfunden, aber das Versprechen ihrer Ehe war schnell sauer geworden, verdorben durch seine Untreue. Wenn sie nicht das Ganze haben konnte, wollte sie auch nicht den Teil davon, der ihr wie einer Bettlerin vor der Festhalle zugeworfen wurde.

»Renard hat mir von Ralph erzählt«, sagte Adam in die immer angespannter werdende Atmosphäre. »Es tut mir sehr leid. Ich weiß, dass er ein guter Mann war, und ich weiß auch, dass du ihn geliebt hast.«

Sie blinzelte und riss sich zusammen. Ja, Ralph war ein guter Mann gewesen: ein hervorragender Krieger und ein erstklassiger Reiter, alles, was die Männer bewundern. Aber er war ein schlechter Ehemann und ein mieser Liebhaber gewesen, der hinter anderen Frauen her war wie seine Hengste hinter hitzigen Mähren – und dann war da noch die Tatsache, dass er kein Silber in ihre Kassetten brachte.

»Es ist nie gut, auf Flugsand zu bauen«, sagte sie mit einem Hauch von Bitterkeit und brachte ihm ein Unter- und ein Überhemd von ihrem Vater. Sein eigenes Gepäck war noch bei seinen Männern.

»Was ist mit den Hengsten von Ralph?«

Heulwen zuckte mit den Schultern. »Ich dachte, ich könnte sie verkaufen, aber zwei von den dreien sind erst halb abgerichtet und wären weitaus mehr wert, wenn sie vor dem Verkauf richtig zugeritten würden.«

Er kehrte zu seinen Waschungen zurück. Frauen und Pferde. Le Chevalier war ein Experte in der Kunst beider gewesen. Adam hatte nur die Pferde, eine Erfahrung, die er sich aus dem eifersüchtigen Bedürfnis angeeignet hatte, zu beweisen, dass er ein ebenso guter Mann war wie der, den sich Heulwen gewählt hatte, eine Fähigkeit, auf die er nun als erwachsener Mann zu Recht stolz war.

»Ich könnte Ralphs Arbeit zu Ende führen«, bot er an mit einer Nonchalance, die verbarg, wie sehr er daran interessiert war.

Heulwen zögerte, dann schüttelte sie den Kopf. »Adam, ich kann doch nicht den Nutzen aus dir ziehen, wo du eben erst wieder zu Hause angekommen bist.«

»Du würdest mir einen Gefallen tun. Ich habe nicht mehr mit Pferden gearbeitet, seit ich Deutschland verlassen habe, und es gibt mir Zeit zur Entspannung zwischen dem Zurücktreiben der Waliser und dem Organisieren meiner eigenen Ländereien. Nicht du mir, ich wäre dir zu Dank verpflichtet.«

Sie betrachtete ihn. Seine Blicke trafen die ihren, dann wandte er sich ab. Er war immer noch sehr verspannt. »Ja nun, dann kann ich dir nur danken«, kapitulierte sie und nickte dazu. »Es sind zwei halb abgerichtete Hengste, wie ich sagte, und einer, den Ralph dieses Jahr zu Weihnachten in Windsor verkaufen wollte.«

Adam stieg aus der Wanne und trocknete sich mit den bereitliegenden Handtüchern ab; dann zog er rasch die Sachen an, die sie herausgelegt hatte. Er kämpfte mit einem Gefühl der Hoffnungslosigkeit und kam sich vor wie ein Fisch, der im Netz gefangen war. O Heulwen, Heulwen!

»Sie stehen in unserem Stall. Papa und Renard haben mit ihnen gearbeitet seit dem Tod von Ralph.« Ihr Ausdruck hellte sich auf. »Du kannst sie jetzt gleich anschauen, wenn du willst – es sei denn, du bist zu müde von der Reise. Wir haben noch genügend Zeit vor dem Abendessen.«

»Nein, ich bin nicht zu müde«, sagte er, froh, diese Kammer verlassen zu können und den Geruch, den sie ausströmte, nach Honigseim und nach Frau, der aus der Nähe so verwirrend war. Obwohl sie als Erste den Vorschlag gemacht hatte, bewegte er sich noch vor ihr auf die Tür zu. »Um gute Pferde anzusehen, bin ich nie zu müde.«

Ihre Lippen zuckten. »Ich habe gedacht, dass du das sagen würdest.«

Die Hände in die Hüften gestemmt beobachtete Adam, wie Eadric und zwei Stallburschen die drei Schlachtrösser auf der Koppel an der Seite der Stallungen herumführten. Der eine war ein ausladender Brauner, schön und beseelt, der andere ein großspuriger Schecke, der dritte ein andalusischer Fuchs mit einer cremefarbenen Mähne und dem hohen Laufwerk eines Tiers aus einem besonders edlen Haus. An ihn wandte sich Adam, voller Bewunderung für das seidige Fell, und fühlte, wie es sich fest und muskulös unter seiner Handfläche bewegte.

»Lyard ist auch Ralphs Liebling gewesen«, murmelte Heulwen und schaute zu, wie er seine Hand über den einen Vorderlauf des Hengstes gleiten ließ, um einen Huf hochzuheben und zu prüfen. »Er hat ihn geritten, als er ums Leben gekommen ist.«

Adam schaute sie an und setzte vorsichtig den Huf wieder auf den Boden. »Und die Waliser haben ihn nicht behalten?«

»Wahrscheinlich hatten sie nicht die Zeit …«

»Für so ein Tier hätte ich mir die Zeit genommen.« Er nickte dem Stallmeister zu, und mit geübtem Schwung saß er auf dem breiten, sattellosen Rücken des Hengstes. Das Ross scheute und versuchte, ihn abzuwerfen, aber Adam beruhigte und liebkoste das Tier, nahm es zwischen Schenkel und Knie und drückte mit den Hacken.

Heulwen beobachtete, wie er Lyard in einem Kreis in der Koppel ritt, und fühlte, wie sich ihr Magen zusammenzog, als er die gleichen Übungen vollführte wie Ralph seinerzeit und seinen Rücken jeder Bewegung des Pferdes anglich. Selbst ohne Sattel war sein Sitz locker und elegant. Lyard stolzierte mit gebogenem Rücken. Er wechselte rasch den führenden Vorderlauf. Ein Kommando von Adam, und er trabte rückwärts, erhob sich auf die Hinterhände und machte eine Pirouette. Dann senkte er die Vorderläufe wieder, und Adam ließ ihn in einem entspannten Trab gehen, dann in einem weiter ausschreitenden Kanter. Eine schnelle Berührung am Rumpf, und das Tier schlug nach hinten aus.

Adam hielt vor Heulwen an und ließ sich von dem Tier gleiten, mit vor Freude gerötetem Gesicht. »Ich bin nie besser geritten!«, erklärte er mit jungenhafter Begeisterung. »Heulwen, das Ross ist eine königliche Summe wert.«

»Gott lasse es geschehen, dass du dir jemals so sorgfältig eine Frau aussuchen mögest.« Sie lachte.

Seine Miene änderte sich, als ob vor einem offenen Fenster eine Jalousie heruntergelassen würde. »Wieso denkst du, dass ich das nicht getan habe?«, sagte er und wandte seine ganze Aufmerksamkeit dem Pferd zu.

Heulwen holte Atem, um die naheliegende Frage zu stellen, wurde aber abgelenkt durch die Jagdgesellschaft, die in den Hof geritten kam, und wandte stattdessen die Augen gegen die Sonne, um ihre Rückkehr zu beobachten.

Guyon, der Earl von Ravenstow, saß auf seinem Pferd mit der Lässigkeit des geborenen Reiters. Er war barhäuptig; die späte Sommerbrise zerwühlte sein mit silbernen Strähnen durchsetztes schwarzes Haar und trug das Geräusch seines Lachens zu Adam herüber, als er auf eine Bemerkung antwortete, welche die neben ihm reitende Frau gemacht hatte.

Ein Packpferd, das einen toten Rehbock trug, wurde in den Schlachtschuppen neben der Küche geführt. Der Hundeführer und sein Gehilfe kümmerten sich um ihre Tiere, die die Menschen umschwänzelten. Eine scheckige irische Hündin drückte sich eifersüchtig an die Seite des Earl und berührte mit der Nase seine Hand.

»Ja, er hat Gwen immer noch«, murmelte Heulwen. »Das erste Mal, seit sie Junge geworfen hat, durfte sie wieder mit auf die Jagd laufen. Wenn du Papa recht schön bittest, schenkt er dir vielleicht einen Welpen, sobald sie entwöhnt sind.«

»Wer sagt denn, dass ich einen Hund möchte?«

»Gesellschaft für dich, in Thorneyford.«

Er ließ ihr einen zweifelnden Blick zukommen und ging über den belebten Burghof.

Der Graf, durch einen Pferdeknecht aufmerksam gemacht, hob den Kopf, und bevor Adam ein halbes Dutzend Schritte weit gekommen war, lief er auf ihn zu, und seine Frau raffte die Röcke und eilte ebenfalls in seine Richtung.

»Wir hatten dich fast schon für ein Gespenst gehalten!«, rief Guyon und umarmte Adam in einem kurzen, kräftigen Bärendruck.

»Ja, du undankbarer Knabe, warum hast du nicht geschrieben?« Dieser Vorwurf kam von Gräfin Judith, die ihn danach umarmte und ihn warm und herzlich küsste. Ihr ernster Ausdruck wurde Lügen gestraft durch die Lachfältchen um ihre haselnussfarbenen braungrauen Augen.

»An den Ecken und Enden der Welt, wo ich gewesen bin, war es nicht immer leicht, Pergament und Feder und eine stille Ecke aufzutreiben, und außerdem weißt du, dass mein Talent nicht im Schreiben liegt.«

Die Gräfin lachte und wusste, dass das die Wahrheit war.

Ihr Stiefsohn war zwar des Lesens fähig – durch ihre und der Priester Bemühungen in jungen Jahren –, doch mit dem Schreiben haperte es stets etwas bei ihm. Seine Buchstaben sahen nicht selten etwas merkwürdig aus auf dem Pergament. »Keine Entschuldigung«, sagte sie ernst. »Ich bin sicher, du hättest einen Schreiber finden können.«

»Das bezweifle ich«, sagte Guyon trocken.

Adam versuchte, ohne großen Erfolg, reumütig zu erscheinen. »Mea culpa.«

»Und was«, fragte Judith mit einem Anflug von Herablassung, der ihn an ihre Halbschwester, die Kaiserin, erinnerte, »führt dich in die Weihe häuslicher Bequemlichkeit, wenn du stattdessen bei Hofe glänzen könntest?«

Adam breitete die Hände aus. »Meine Aufgabe ist erledigt, und der König hat mir Urlaub gegeben, dass ich mich bis Weihnachten um meine eigenen Ländereien kümmere.«

»Dann ist er also zurück in England?« Judith nahm seinen Arm und begann, mit ihm auf das Hauptgebäude zuzugehen. »Als wir zuletzt von ihm hörten, hielt er sich in Rouen auf.«

»Ja, und bei bester Laune. Er hat mir Briefe gegeben für euch und den Lord. Ich habe sie in meinem Gepäck.«

Die Gräfin von Ravenstow seufzte und schaute etwas betrübt über die Schulter auf ihren Mann. Briefe von König Henry waren selten rein gesellschaftlicher Natur. Meistens enthielten sie Befehle und riefen saftige Schimpfkanonaden bei ihrem Gatten hervor, der sie ausführen musste. »Können sie nicht bis nach dem Dinner warten?«, fragte sie hoffnungsvoll.

Guyon lachte sarkastisch. »Entweder verderben sie mir den Appetit oder die Verdauung. Wo ist da der Unterschied?«

Judith schenkte ihm einen vorwurfsvollen Blick. »Der Unterschied ist, dass du warten kannst, bis Adam es sich ein bisschen bequem gemacht hat. Wenn die Nachrichten so drängend wären, hätte er sie dir sicher sofort gegeben.«

»Aha, hab’ ich mal wieder meine Lektion empfangen!«, beklagte sich Guyon und deutete in einer Pantomime mit den Händen die schimpfenden Kiefer seiner Frau an, grinste aber dazu.

Ihre Augen verengten sich vor Lachen. »Hast du es vielleicht nicht verdient?« Dann wandte sie die Aufmerksamkeit von ihm ab und sah sich in der Halle um. »Wo ist Renard?«

»Ich bin ziemlich sicher, dass er die Tochter des Falkners zum Locken ausbildet«, antwortete Heulwen. »Der neue Falke hat nicht mehr seine ganze Aufmerksamkeit nötig.«

»Jesus!« Judith rollte die Augen gen Himmel. »Der Junge hat die Moral eines hitzigen Katers.«

»Ja, und nicht einmal die«, sagte Guyon gelassen. »Er wird früher oder später die Sache leid werden, und das Mädchen des Falkners ist nebenbei kein unschuldiges Lämmchen, das sich so ohne Weiteres auf einen Satz verschlingen lässt. Sie wird ihn ganz schön picken, und zwar dort, wo es weh tut, wenn er über das, was willkommen ist, hinausgeht.« Er nickte in die andere Richtung der Halle zu der Gruppe von Männern, die sich dort versammelt hatte, und wechselte rasch das Thema. »Ich sehe, dass Sweyn und Aubrey noch bei dir sind, aber die beiden anderen kenne ich nicht.«

Adam verstand den Wink. »Ich mache sie mit dir bekannt«, sagte er mit einem Seitenblick auf die etwas ärgerliche Gräfin und Heulwen, die lächelte. »Stephen hat in Germanien geheiratet, und Saer hat die Kutte genommen. Ich musste sie beide ersetzen. Der Junge ist mein Knappe, Derbys unehelicher Sohn. Sein Vater hatte ihn für eine Laufbahn in der Kirche vorgesehen, aber er wurde schon als Novize gefeuert, buchstäblich, weil er Feuer im Refektorium gelegt und die Dienerin eines Gastes im Skriptorium besprungen hatte. Er verspürte eben keinerlei Berufung. Sein Vater, Derby, hatte mich gebeten, ihn bei mir aufzunehmen und auf ein Leben mit dem Schwert vorzubereiten. Er macht sich bisher recht gut. Vielleicht behalte ich ihn, wenn er zum Ritter geschlagen wird.«

Guyon, der in dreißig Jahren gelernt hatte, die Spreu vom Weizen zu sondern, betrachtete die Männer mit kritischem Auge. Sweyn, Adams englische Leibwache, war so mürrisch und zuverlässig wie immer, sein Mund ein faltiger Riss in einem roh behauenen Stück Felsen, seine Fäuste so rot und riesig wie Schinken. Aubrey Fitz Nigel war jetzt schon über zehn Jahre bei Adam: ein sanft sprechender Normanne mit etwas wässrigen Augen, einem dünnen blonden Schnurrbart und der Schlaksigkeit eines blassen, ohne Sonne gezogenen Sämlings. Sein Aussehen täuschte: In Wirklichkeit war er so hart und sehnig wie ein Stückchen ausgekochtes Leder.

Stephen und Saers Ersatz waren Vettern, zwei Angeviner und ausgesprochene Söldlingstypen, und Guyon hätte keinem von ihnen weiter getraut, als er einen der Begrenzungssteine von der Mauer heben konnte. Derbys Bastard war ein kompakter, stämmiger Bursche mit grünlichen Haselnussaugen, einem Schopf aus holzfarbenen Locken und einer sommersprossigen Stupsnase, die ihn jünger aussehen ließ als die siebzehn, die er war, und wesentlich unschuldiger, als Adams Beschreibung ihn darstellte.

Zu der Gruppe gehörte auch noch ein Dutzend waffenerprobter Männer, die unzählige Scharmützel an der walisischen Grenze überlebt hatten und auch in dem Flickwerk aus Herzog- und Fürstentümern zwischen dem englischen und dem deutschen Reich. Eine mutige Mannschaft, und alle mit der herausfordernden Sicherheit erprobter Kämpfer.

»Gute Männer, um sie im Rücken zu wissen, wenn es mal hart auf hart geht«, sagte Adam, als sie die Soldaten allein ließen, um ihre Sachen von den Tischen zu räumen, auf denen jetzt das abendliche Mahl vorbereitet wurde.

»Waren meine Zweifel so deutlich zu erkennen?« Guyon schaute betroffen drein. »Dann werde ich alt.« Und, nachdenklich, mit einem Seitenblick auf Adam: »Werden sie nicht unruhig ohne Arbeit?«

»Wahrscheinlich, doch da sehe ich kein Problem. Ich rechne nicht mit längerem Frieden.«

Guyons Blick verhärtete sich. »In diesem Fall solltest du mir jetzt den Brief zeigen«, sagte er leise.

Adam zuckte ungerührt mit den Schultern. »Ich kann dir den Inhalt sagen und meinem Mann den Gang sparen. Ich weiß, was drin steht, weil ich dabei war, als Henry den Brief seinem Schreiber diktiert hat. Du wirst zum Weihnachtsfest auf Windsor eingeladen, und deine Familie ebenfalls.«

Guyon entspannte sich und führte Adam mit erleichtertem Brummen zu dem kleinen Söller am entgegengesetzten Ende der Halle, der vom Hauptraum durch eine schöne, fein geschnitzte Wand aus Holz abgetrennt war, in der sich ein mit Vorhang verdeckter Bogengang befand. »Nicht nur wegen der Freude, seine Enkel zu sehen, nehme ich an«, sagte er zynisch, nahm das von einem der Kleinen liegengelassene Holzschwert von einem pelzbezogenen Hocker und setzte sich darauf. »Seit dem Tod seines Erben verzehrt sich Henry vor Neid auf meine eigene Brut, so dass es nicht einmal sicher ist, von ihnen zu sprechen, geschweige sie ihm unter die Nase zu halten. Das gilt vor allem für William.«

Kein Wunder, dachte Adam. König Henry hatte einer ganzen Zahl von Bastarden das Leben geschenkt, unter ihnen Gräfin Judith, aber sein einziger rechtmäßiger Sohn war ertrunken, und bei seiner neuen jungen Frau gab es bisher keine Anzeichen von Fruchtbarkeit. Die White Ship war ein großartiges Segelboot gewesen, neu und schlank, als es an einem kalten Novemberabend von den jüngeren Adeligen des Hofes bestiegen worden war, in der Absicht, die übrigen Schiffe einzuholen, die schon am Nachmittag von England abgefahren waren. Die Passagiere waren guten Muts, die Besatzung ebenfalls, doch das Schiff war auf einen Felsen gelaufen, noch bevor es den Hafen verlassen hatte, und dabei war fast ein jeder, der sich an Bord befunden hatte, ertrunken. Auch Guyons Erstgeborener und Erbe war ein Opfer des White Ship geworden, aber er hatte noch vier weitere Jungen, die ihm nachfolgten, und der letzte wurde erst einen Monat nach der Katastrophe geboren. »Er lädt auch jeden anderen ein, um sie auf Mathilda als seine Nachfolgerin einzuschwören.«

Guyon rieb an einem Rindenfleck an seinen Strümpfen. »Dann werde ich ja wohl kommen müssen«, seufzte er. »Sie ist schließlich seine einzige und letzte direkte Erbin, aber es wird keine populäre Entscheidung sein. Rechnet er denn mit Rebellion?«

»Mit Widerstand sicher – aber nicht mit Rebellion.«

Die leichten Altersfalten um Guyons Mundwinkel vertieften sich. »Das eine kann dem anderen sehr nahe kommen«, sagte er und zog die Stirn in Falten. »Es steckt den Leuten in der Kehle, einer Frau gehorchen zu müssen – noch dazu einer Ausländerin! – und was ich von ihr höre, wird Mathilda es ihnen kaum leicht machen, ihren blutenden Stolz hinunterzuschlucken. Sie wird eher dafür sorgen, dass sie daran ersticken.« Er warf Adam einen fragenden Blick zu. »Was ist denn mit William le Clito? Er ist der Neffe des Königs, der Sohn seines älteren Bruders, und er hat zweifellos Vorrechte auf die Normandie, wenn nicht auf den Thron.«

Adam starrte ihn an. »Gehörst du zu denen, die le Clito unterstützen?«

»Großer Gott, natürlich nicht!« Guyon stieß ein kurzes, bellendes Lachen aus. »Wofür hältst du mich? Der Bursche ist nicht besser zum Regieren geeignet als ein Falke mit Scheuklappen zum Fliegen. Er hat sein ganzes Leben lang nach den hinterhältigen Flötentönen des französischen Königs getanzt! Nein, wenn ich jemanden bevorzugen würde, dann Henrys anderen Neffen, Stephen von Blois, aber auch bei ihm bin ich mir nicht sicher. Er ist zu gutmütig und schlicht, um so stark wie Henry regieren zu können.«

Adam stieß mit der Stiefelspitze einen Zweig getrockneten Lavendels vor sich her. »Und was ist mit Robert von Gloucester?«, fragte er. »Er ist schließlich Henrys Sohn, und er hat den Mumm, der dem Hause Blois fehlt.«

Guyon wertete Adams Kandidaten mit einer Bewegung des Holzschwertes ab. »Bauern-Mumm. Er ist zu tief unten geboren, Adam. Wenn wir ihn uns als zukünftigen König vorstellen, müssten wir erst einmal alle anderen königlich-blaublütigen Kandidaten betrachten, und das sind so viele wie die Jahre, die Henry auf dem Thron verbringt. Abgesehen davon ist Rob gar nicht so schlecht, und ich würde ihm ohne Bedenken meinen Zweitgeborenen als Knappen anvertrauen. Aber er hätte keine Freude an einer Krone auf dem Kopf, und er hat immer Mathilda bewundert, als sie noch Kinder waren.« Adam neigte den Kopf. »Ich habe kapiert«, sagte er und lächelte.

Guyon schnitt die Luft mit der Kinderspielzeug-Waffe, dann legte er sie sich über die Knie und schaute Adam verschmitzt an. »Aber wenn wir uns für Mathilda entscheiden, entscheiden wir uns auch für ihren zukünftigen Mann, wer immer das sein mag – oder können wir das schon sagen? Wie ich Henry kenne, als alten Schlaumeier, ist er selbst da bereits ziemlich sicher.«

Adam machte in Gedanken vorsichtig einen Rückzieher und merkte, von wem Renard es gelernt hatte, jemanden auf dem falschen Fuß zu erwischen.

»Glaubst du, er weiß, wer das sein könnte? Und du hast keine Ahnung, trotz der langen Reise durch Deutschland?«

Adam fühlte, wie seine Ohren brannten. »Nein, Mylord«, entgegnete er und schaute zu, wie er mit der Fußspitze den Lavendel zertrat, dass die kleinen, getrockneten Samenkörner auf den Boden fielen. Der Geruch stach in seine Nase.

»Na schön, wenn du meinst …«

»Es geht nicht darum, dass –«

Guyon atmete scharf aus. »Ach, vergiss es. Ich werde es zweifellos früh genug erfahren. Es reicht mir, dass du deine Krieger behältst. Ich weiß, womit ich rechnen muss.«

»Ich halte sie weniger aus diesem Grund als wegen der Waliser.« Adam sagte die halbe Wahrheit, die auch eine halbe Lüge war, in einem, wie er hoffte, aufrichtigen Ton. Immerhin hatte er es rein zufällig mitgehört, bei einem Gespräch zwischen dem König und dem Bischof von Salisbury, und das war nur eine Diskussion der verschiedenen Möglichkeiten gewesen. »Heulwen meint, dass es einen neuen Lord auf der anderen Seite des Dykes gibt, der Ärger machen könnte!«

»Davydd ap Tewdr.« Guyon schnitt eine Grimasse, als er den Namen aussprach. »Und Ärger ist nicht das richtige Wort. Er umzingelt mich und die Wachen, behauptet, dass meine Bauern und die von Ralph sein traditionelles Land besetzt halten und dass wir die Grenze in seine Richtung verschoben haben. Vermutlich sollte ich mit ein paar Männern über die Grenze gehen und ihn in seine Schranken verweisen, aber er ist sehr raffiniert in seiner holzgeschnitzten Kriegskunst, und ich könnte ihm sogar unterliegen. Ich habe mit dem Gedanken gespielt, ihm eine Verbindung durch Heirat anzubieten, jetzt, wo Heulwen Witwe ist. Sie ist schließlich mütterlicherseits walisisch, aber in diesem Punkt habe ich praktisch de Mortimers Angebot bereits angenommen.«

»Jesus – du wirst sie ihm doch nicht geben?«

Guyon zuckte mit den Schultern. »Warrins Vater, Hugh, ist mit mir persönlich befreundet. Er hat die Idee einer Heirat zwischen den beiden schon vor zehn Jahren ins Spiel gebracht, aber damals hatte sich Heulwen bereits für Ralph entschieden, und ich musste das Angebot abschlägig bescheiden. Seit damals bringt Hugh seine jüngste Tochter mit Renard ins Spiel, doch dabei habe ich es nicht eilig. Außerdem: Wenn es Ärger mit den Walisern gibt, brauchen wir eine Persönlichkeit wie Warrin an der Grenze. Witwen können sich normalerweise nicht lange in den Marken halten. Es ist zu gefährlich, und Heulwen hat nichts gegen eine baldige neue Heirat einzuwenden.«

»Du bist bereit, sie im Interesse der Politik zu opfern?«, fuhr ihn Adam an und schluckte.

Guyon schaute ihn ärgerlich an. »Du musst erwachsen werden, Adam. Wie oft werden Ehen ohne praktischen Hintergrund geschlossen? Außerdem ist es wohl kaum ein Opfer. Frag sie selbst, wenn du Zweifel hast. Sie mag ihn, und Warrin ist erwachsen geworden seit damals. Er liebt immer noch seinen eigenen Willen, aber das ist ein Vorteil, wenn es um meine Tochter geht. Sie ist durchaus bereit, mit einem Mann von geringerem Charakter Schindluder zu treiben. Du kennst sie gut genug.«

»Sie kann nicht lange mit einem Mann von de Mortimers Sorte in gutem Einvernehmen leben«, sagte Adam mit Nachdruck. »Was wirst du tun, wenn er sie verprügelt? Wie ich mich erinnere, war das seine Antwort für diejenigen, die nicht seinem Willen nachkamen oder ihm freche Antworten gaben.«

»Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich werde ich stillhalten. Weiß Gott, sie hat mich immer um den kleinen Finger wickeln können – das einzige Mädchen in einer Schar von Jungen, und dazu das Andenken an ihre Mutter. Ich bin nie so streng mit ihr gewesen, wie ich es hätte sein sollen.«

»Also wirst du stattdessen Warrin de Mortimer dieses Privileg gönnen?« Adams Brauen gingen fast bis zum Haaransatz hoch.

Guyons Gesicht verdunkelte sich, und seine Lippen wurden schmal. »Ich weiß, dass ihr beide, du und Warrin, euch hasst, dass es ein Hass ist, der sehr tief geht, und ich weiß, dass du müde bist von der Reise, sonst müsste ich dich jetzt aus dem Raum weisen. Die letzte Wahl trifft schließlich meine Tochter. Ich zwinge sie zu nichts, was sie nicht aus eigenem, freien Willen tut, und das weiß sie auch.«

Adam zwickte sich in die Nasenbrücke. Besser das Thema wechseln, bevor es zu einer ernsthaften Meinungsverschiedenheit kommt.

»Was macht Lord Miles? Ist er noch gesund?«

»Zerbrechlich wie ein Bergkobold, aber gesund angesichts seines hohen Alters.« Guyon lachte, Erleichterung in der Stimme. »Die Feuchtigkeit plagt allerdings seine Knochen, und er ermüdet schneller als früher, vor allem seit dem Tod von Alicia. Sie war immerhin volle zehn Jahre jünger als er, und er dachte immer, er würde vor ihr gehen müssen. Er hat William ein paar Tage nach Caermoel genommen. Der Junge mochte Spurensuchen lernen wie ein Waliser, und mein Vater hat nichts dagegen. Sie werden morgen oder übermorgen zurück erwartet.«

Adam sagte nachdenklich: »Ich sehe William immer als ein Baby in der Wiege; mir scheint es, als sei er gerade erst getauft worden.«

»Drei Monate nachdem das White Ship gesunken ist, und all unsere zukünftige Sicherheit mit ihm.« Guyon warf und fing das kleine Holzschwert seines jüngsten Sohnes, dann legte er es hin, und sein Gesicht war plötzlich alt und rau. »Gott schenke William den Arm eines Kriegers und die Schlauheit eines Anwalts, wenn er einmal erwachsen ist. Er wird beides brauchen.«

Zweites Kapitel

Adam schlug ruckartig die Augen auf und lauschte auf das Dunkel mit klopfendem Herzen und angestrengten Ohren. Die Luft in der kleinen Wandkammer war dicht wie schwarze Wolle und schwer zu atmen. Schweiß kroch ihm über den Körper wie eine Armee von Spinnen. Er kämpfte mit sich selbst, wusste nicht, ob er die blutigen Schrecken seines Traumes zurückrufen oder in der Erleichterung des Erwachens vergessen sollte, und entschloss sich für Letzteres, legte den Unterarm gebeugt über das Gesicht und stöhnte.

Am Fußende seines Lagers raschelte das Stroh. »Mylord?«, fragte die körperlose Stimme seiner Leibwache. Das Stroh raschelte noch einmal, als der Junge nach Pulverfass und Zündstein tastete und dabei den eisernen Tisch zu fassen bekam, auf dem die Nachtkerze stand. Licht flackerte schwach in einem Durcheinander von riesigen Schatten.

»Lord Adam?«

Er nahm den Arm weg und sah das erschreckte, dunkle Glitzern in den Augen seines Leibknappen. »Ist schon in Ordnung, Austin, ein böser Traum, nichts weiter.« Er setzte sich auf und deutete auf den Weinkrug.

Der Junge schenkte den Becher daneben halb voll und reichte ihn besorgt seinem Herrn. Der hatte eben noch gestöhnt und sich in seinen Träumen gewunden wie ein Mann, den man aufs Rad gebunden hatte.

Adam trank durstig, dann blickte er über den Rand des Bechers hinweg auf den Jungen. »In Gottes Namen, hör auf, mich so anzuschauen. Es ist alles in Ordnung. Bei dem Leben, das wir in letzter Zeit führen, ist es kein Wunder, wenn wir von Alpträumen geplagt werden!«

Austin kaute an seiner Unterlippe.

»Tut mir leid, Mylord. Ich dachte nur, Euch hätten irgendwelche Sorgen geplagt, bevor wir uns zu Bett begeben haben.«

Adam knurrte – Sorgen war nicht das passende Wort. Er schüttelte dumpf den Kopf über den Jungen und dachte an Heulwen in ihrem herbstlaubfarbenen Gewand und wie er den Blick auf die vollen, weichen Schwellungen gerichtet hatte, die sich unter dem Doppelring aus Kristall und Topas an ihrem weißen Hals erhoben. Er hatte Mühe gehabt, den Blick auf die Mahlzeit zu richten und die Gedanken auf das zu konzentrieren, was die Leute zu ihm sagten.

Vielleicht hatte sie Recht – vielleicht brauchte er eine Frau. Er dachte darüber nach, hielt den Gedanken aber für eine phantastische Maßlosigkeit, ein unzulängliches Schwellen, und legte sich wieder hin, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, schloss die Augen und sah wieder das Halsband vor Augen. Es war Ralphs Hochzeitsgeschenk gewesen. Ralph, dessen Geschmack bei Schmuck, Pferden und Frauen immer untadelig gewesen war.

Jetzt konnte er nicht mehr schlafen. Seine Gedanken flatterten ruhelos hin und her wie ein Vogel im Sturm. Das Leinen der Decke kratzte an seiner Haut. Die Besorgtheit des Knappen war zu spüren, war irgendwie beengend, und er wünschte, er hätte ihn unten schlafen lassen bei den anderen seiner Wachtposten. Er war sich der Anbetung des Jungen sehr wohl bewusst, der in ihm eine Heldenfigur sah, den Heros, der ihn aus dem Kloster befreit hatte, und war sowohl amüsiert als auch verärgert darüber. Er war schließlich auch nur ein Mensch, und sobald Austin über die Phase hinaus war, in der er ihn als Idol betrachtete, würden sie wahrscheinlich angenehmer miteinander auskommen.

Adam setzte sich wieder auf und langte nach seinen Kleidungsstücken. »Schlaf du ruhig weiter, Junge«, murmelte er und zog sich mit raschen, geschickten Bewegungen an. »Es ist noch mitten in der Nacht. Ich gehe hinaus auf den Burgfried, um frische Luft zu schöpfen.«

Mit ernster Miene auf seiner Pritsche sitzend sah Austin zu, wie sein Herr die Spange an seinem Umhang befestigte und dann geräuschlos hinausging auf die mit Fackeln erhellte Treppe. Er wusste, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war, etwas, das im Zusammenhang stand mit dieser kühnen, feuerhaarigen Witwe, die Lord Adam als »Bruder« bezeichnete. Sie war sehr schön, und er war sicher, dass Lord Adam ihren fremdländischen Namen gerufen hatte, als er in seinem Alptraum stöhnte. Er konnte ihn natürlich nicht danach fragen, und er besaß auch nicht den Überblick, um alles zu verstehen, denn Frauen waren für ihn bis jetzt nichts als ein vorübergehendes fleischiges Interesse gewesen. Zuletzt legte er sich, verwirrt und besorgt, wieder hin und schloss die Augen, aber er brauchte noch lange, um wieder einschlafen zu können.

Die Nacht war klar und kalt, und es lag mehr als nur ein Hauch von Herbst in der frischen Brise, die vom Fluss Dee heraufkam. Adam ging an der Mauerkrone entlang und atmete den Geruch des fernen, weißen Sternenlichts und des funkelnden, dunklen Wassers ein. In den Stallungen wieherten Pferde, und das Geräusch drang zu ihm herauf, zusammen mit dem Lachen der Wachen, die sich ihre Hände an einem Feuer im äußeren Burghof wärmten.