3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

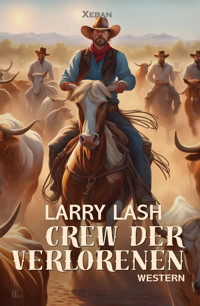

Nat Nollins, Rancher der alten Schule, bekommt den Auftrag, eine Rinderherde quer durch die Wildnis in die Chiricahua-Reservation am Pinery Canyon zu bringen. Er weiß, dass er auf dem Weg dorthin mit Angriffen rechnen muss, denn es gibt viele Gruppen, die es aus den unterschiedlichsten Gründen auf die Tiere abgesehen haben. Dennoch ist er zuversichtlich, sein Ziel zu erreichen, denn er hat eine kleine, verwegene Mannschaft, die Draufgänger-Crew, hinter sich, die sich auch vor den einflussreichen Burschen nicht fürchtet.

Unterwegs stößt der Ranger Red Tucker zu der Gruppe, der seine eigenen Gründe hat, dass der Viehtrieb ein erfolgreiches Ende findet. Einer davon heißt Rachel, Nollins Schwester, in die er sich verliebt hat, die er heiraten möchte.

Die Gruppe wird angegriffen, gerät in einen Hinterhalt – die Herde wird entführt und Rachel verschwindet spurlos …

Gelingt es der Draufgänger-Crew dennoch, ihr Ziel zu erreichen und in diesem Zuge, Rachel zu finden? Die Chancen dazu stehen schlecht, das muss auch Red Tucker erkennen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Larry Lash

Die

Draufgänger-Crew

Western

Impressum

Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv

Cover: © Bärenklau Exklusiv nach Motiven, 2023

Korrektorat: Bärenklau Exklusiv

Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang

Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Alle Rechte vorbehalten

Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv.

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Das Buch

Die Draufgänger-Crew

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Der Autor Larry Lash

Eine kleine Auswahl der Western-Romane des Autors Larry Lash

Das Buch

Nat Nollins, Rancher der alten Schule, bekommt den Auftrag, eine Rinderherde quer durch die Wildnis in die Chiricahua-Reservation am Pinery Canyon zu bringen. Er weiß, dass er auf dem Weg dorthin mit Angriffen rechnen muss, denn es gibt viele Gruppen, die es aus den unterschiedlichsten Gründen auf die Tiere abgesehen haben. Dennoch ist er zuversichtlich, sein Ziel zu erreichen, denn er hat eine kleine, verwegene Mannschaft, die Draufgänger-Crew, hinter sich, die sich auch vor den einflussreichen Burschen nicht fürchtet.

Unterwegs stößt der Ranger Red Tucker zu der Gruppe, der seine eigenen Gründe hat, dass der Viehtrieb ein erfolgreiches Ende findet. Einer davon heißt Rachel, Nollins Schwester, in die er sich verliebt hat, die er heiraten möchte.

Die Gruppe wird angegriffen, gerät in einen Hinterhalt – die Herde wird entführt und Rachel verschwindet spurlos …

Gelingt es der Draufgänger-Crew dennoch, ihr Ziel zu erreichen und in diesem Zuge, Rachel zu finden? Die Chancen dazu stehen schlecht, das muss auch Red Tucker erkennen …

***

Die Draufgänger-Crew

Western

1. Kapitel

»Die Herde kommt ans Ziel, Captain, so wahr ich vor Ihnen stehe, und wenn dies mein letzter Trail ist! Sie sollen die Rinder noch vor Beginn des Winters im Lager am Pinery Canyon haben.«

Der Mann, der diese Worte sagte, mochte an die dreißig Jahre alt sein. Graublaue tiefliegende Augen standen in einem offenen, gut geschnittenen Gesicht. Die Stirn des Mannes war hoch und klar. Sein etwas vorstehendes Kinn verriet Energie und Mut. Die breite Narbe auf der Stirn zeigte, dass er auch einem Kampf nicht aus dem Wege ging.

Nat Nollins würde sein Wort halten. Er war ein Rancher der alten Schule, gerade, ehrlich und großzügig. Man konnte sich auf ihn verlassen. Er pflegte ein einmal gegebenes Versprechen eisern zu halten.

Einen besseren Mann hätte sich der Chiricahua-Agent Tom Jefford nicht wünschen können. Nervös strich er sich jetzt über seinen roten Bart. Er stand aufrecht vor dem Rancher, den er aufgesucht hatte, um ihm einen Auftrag zu erteilen. Seine Stirn zeigte tiefe Sorgenfalten.

Bis nach Texas war der Ruhm Tom Jeffords gedrungen. Wer kannte diesen Mann nicht? Alle Menschen des Südwestens wussten von seiner Tapferkeit zu berichten. Jeder konnte einige Geschichten über den Wüstenwolf Tom Jefford erzählen. Wie kein anderer liebte er die Einsamkeit und das Alleinsein. Er war schicksalhaft mit den Indianern verbunden. Selbst von Weißen wurde er der »Rote Napoleon«, genannt.

»Ich muss die Herde haben!«, sagte Tom Jefford mit seiner dunklen Stimme. Er starrte bei diesen Worten an Nat Nollins vorbei, als blicke er in eine düstere, trostlose Zukunft. »Bekomme ich sie nicht, werde ich die Chiricahuas nicht im Lager halten können. Ich selbst bezahle die Rinder.«

»Sie selbst, Jefford? Ich denke …«

»Ich weiß, was Sie denken, Nollins«, unterbrach Jefford den Rancher rau, ohne ihn anzublicken. »Sie nehmen an, dass der Staat die Herde bezahlen müsste und dass ich das durch meine außerordentlichen Vollmachten, die ich nach dem Friedensschluss durch General Howard bekam, leicht erreichen könnte. Sie nehmen an, dass ich mein ganzes Vermögen verlieren kann, wenn ich die Rinder aus meiner eigenen Tasche bezahle.«

»Genau das denke ich, Jefford«, sagte Nat Nollins. »Alle Welt spricht von den Sondervollmachten, die Sie durch General Howard bekamen. Es ist das erste Mal, dass ein Indianeragent so freie Hand hat. Ich möchte Sie lieber nicht fragen, wie Sie das zuwege gebracht haben, Jefford. Es kursieren viele Gerüchte darüber, und einige sind nicht gerade schmeichelhaft für Sie. So mancher Zeitungsschreiber ist Ihnen nicht gut gesonnen.«

Jefford wusste genau, dass das stimmte. Er kannte seine Neider und die Machtgruppen in Tucson, denen viel daran lag, dass die Apachen Krieg führten. Solange Krieg herrschte, konnten diese Leute die Preise in die Höhe treiben und bestimmen. Sie verdienten an der Unsicherheit im Land und besonders daran, dass nur wenig Lebensmittel ins Land kamen.

Sie waren es, die nicht begreifen konnten, dass ein Mann wie Jefford mitten im Krieg ganz allein zu Cochise ritt, um mit dem grausamen Anführer der Apachen zu verhandeln. Sie konnten nicht verstehen, dass Jefford der Blutsbruder Cochises wurde und dass ihn die Apachen am Leben ließen.

Die Leute, die zuerst Jeffords Erfolg priesen, stellten sich später gegen ihn. Immer wieder kam es vor, dass Weiße von den Apachen getötet wurden.

Auch später, als endlich Frieden geschlossen war, als es eine neue Indianeragentur gab, als die Menschen unbewaffnet durch das Chiricahua Land reiten, auf den Feldern arbeiten und ihre Kinder ohne Sorge spielen lassen konnten, ließen sich die Leute in Tucson gegen Jefford aufhetzen.

Sie machten ihn und Cochise für alle Gewalttätigkeiten verantwortlich, die von den noch frei umherschweifenden Apachenstämmen in New Mexico verübt wurden. Jefford aber wusste, dass Cochise und seine Chiricahuas das einmal gegebene Versprechen hielten. Allen Ungerechtigkeiten zum Trotz würden die Chiricahuas nicht erneut kämpfen. – Jetzt sah es allerdings so aus, als wollte man die Chiricahuas verhungern lassen.

Schon während des ersten Winters nach Errichtung der Reservation schien sich die Regierung nicht um die Apachen zu kümmern. Außer einer einzigen kleinen Rinderherde wurde nichts geliefert. Wolldecken, Kleidung und Lebensmittel – alles, was vertraglich zugesichert worden war, blieb aus. Jefford versuchte herauszubekommen, warum die Lieferungen ausblieben, doch er forschte vergeblich nach. Wohin er auch kam, man ließ ihn reden, aber man wich ihm aus, wenn er Zusagen verlangte. Er schien gegen eine unsichtbare Mauer zu rennen. Sein Verdacht, dass jemand im Indianerbüro die Roten zu unüberlegten Handlungen bringen und so den Frieden gefährden wollte, wurde von Monat zu Monat größer.

Wer die Indianer kannte und sah, wie Hunger und Untätigkeit an ihnen zehrten, wer wie Jefferson mit ansehen musste, wie nach dem Umzug in die Reservation die Menschen in der feuchten Niederung an Sumpffieber starben, konnte begreifen, dass irgendwo ein Schuft saß, der die Gewalt, die er vom Staat bekommen hatte, missbrauchte.

Es war viel Böses geschehen, und Jefford war froh, dass er die Chiricahuas aus der Niederung in den höher gelegenen Pinery Canyon hatte umsiedeln können. Das hatte allerdings den Nachteil, dass es in den Bergen kälter war. Der Hunger aber konnte Cochise letzten Endes doch die Geduld verlieren lassen, wenn die Herde nicht vor Beginn des Winters ans Ziel kam.

Was dann sein würde, wagte Tom Jefford nicht auszudenken. Seine Lippen pressten sich so fest zusammen, dass sie zu hellen Strichen wurden.

»Sie werden sicherlich Schwierigkeiten bekommen, Nollins«, wandte er sich aus seinen düsteren Gedanken heraus an den Rancher.

Nat Nollins hieb mit der geballten Faust durch die Luft.

»Zum Teufel!«, erwiderte er rau. »Wir kennen uns gut genug. Ich weiß, wofür Sie kämpfen und dass Sie in der Gegenwart keinen Dank ernten können. Man will nicht sehen, dass die Chiricahuas Menschen sind und dass Sie es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihnen ein menschenwürdigeres Dasein zu schaffen. Sicherlich gibt es aber auch hier schon einige Leute, die hinter die Kulissen sehen und sich der Dinge schämen, die im Namen der Regierung geschehen. So ist es nun einmal im Leben, einer frisst den anderen, und überall ist Kampf. Sicherlich kommt einmal der Tag, wo man auch gegen uns Amerikaner kämpft, und dann möchte man auch, dass es irgendwo eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt.«

»Ähnlich denkt Cochise. Er weiß, dass sein Volk mit oder ohne Kampf verloren hat. Er sagt, dass Männer stets kämpfen werden, dass die Indianer gegeneinander kämpften, ehe die Weißen immer weiter vordrangen, und dass jedem Volk einmal ein Gegner erwächst, der stärker ist als es selbst. Cochise weiß das; er steht über den Dingen.«

»Welch ein Mann, Jefford!«

»Cochise ist alt und verbraucht. Er hält sich nur noch mit unwahrscheinlicher Härte gegen sich selbst aufrecht. Die Schmerzen wüten in ihm, er findet kaum einen Tag Ruhe. Die körperlichen Leiden allein sind es aber nicht, die ihn von Tag zu Tag mehr verfallen lassen. Er scheint aufgegeben zu haben und nichts mehr zu sehen, für das es sich zu leben lohnt. Er kann den Untergang nicht aufhalten – deshalb will er wohl sterben.«

»Woher wollen Sie das wissen, Jefford?«

»Ich habe es in seinen Augen gesehen. Der Tod, den er hasste, ist ihm jetzt willkommen.«

»Man sagt, dass Sie Cochise wie einen Bruder lieben, Jefford.«

Tom Jefford nickte. Er blickte Nat Nollins an. In seinen Augen war etwas, was an die Trutzigkeit der kahlen Wüstenberge erinnerte.

Tom Jefford musste daran denken, dass es niemanden mehr geben würde, der ihn so verstand wie Cochise. Ein Platz in ihm würde leer sein. Was gewesen war, würde nie wiederkommen. Zu sehr hing er an den Apachen und an dem Grab, in dem seine indianische Frau lag. Eine Soldatenkugel hatte sie in den Rücken getroffen, als sie Cochises Frau Tesalbestinay bei der Flucht hatte helfen wollen. In seinen Erinnerungen war seine Frau der strahlende Morgenstern geblieben, wie ihr Name Sonseeahray es aussagte. Jefford hatte die Leiche seiner Frau nicht zu sehen bekommen, und er hatte sich nicht vorstellen können, dass sie unter dem kleinen Hügel von Steinen liegen sollte. Es war ihm, als wäre sie ohne Abschied irgendwohin gegangen, wohin er ihr bald folgen würde. Er erinnerte sich daran, dass er stundenlang auf ihrem Grabhügel gesessen hatte und den Staub durch die Finger gleiten ließ, Stunde um Stunde.

Wortlos war er dann aus Cochises Bergfeste geritten, ohne noch ein Wort mit den Apachen zu wechseln, die alle seine Freunde geworden waren. Sein ganzes Leben war mit tausend Fasern an das Dasein der Apachen gekettet. So war es, als er später ganz allein in Cochises Lager geritten war, und so war es auch noch heute.

»Ich brauche die Herde unbedingt«, sagte er zu Nat Nollins. »Ohne sie zerbricht meine Welt.«

»Sie kommt, Jefford, sie kommt ans Ziel, und wenn ich sie mitten durch die Hölle treiben müsste! In drei Tagen können wir aufbrechen.«

»Am liebsten möchte ich mit der Herde reiten, aber man erwartet mich. Ich werde noch heute reiten.«

»Bleiben Sie lieber, Jefford!«, riet Nollins. »Meine Schwester würde sich sehr freuen. Sie wird heute einundzwanzig Jahre alt. Es würde ihr gefallen, einen so berühmten Mann …«

»Nein!« Jefford unterbrach ihn ein wenig scharf, als bereite ihm die Einladung Unbehagen. »Seien Sie nicht böse! Ich bin kein guter Gesellschafter.«

Jefford sagte nicht, dass es ihm unbequem, fast lästig war, wenn man ihn anstarrte oder als Aushängeschild benutzte. Er war kein Mann, der sich gerne bestaunen ließ.

Nat Nollins begriff es auch ohne Worte. Erfühlte es und lächelte Jefford an …

»Dann gute Reise«, sagte er und streckte dem ehemaligen Armeescout die Rechte hin. »Sie können ohne Sorge reiten, ich habe eine gute Crew. Man nennt sie nicht umsonst die Draufgänger-Crew. Jeder Mann ist Sonderklasse. Wenn Sie sich die Boys ansehen wollen, Jefford, in einer halben Stunde kommen sie von der Weide zum Abendessen.«

»Danke, Nollins, aber die Zeit drängt. Ich reite zur Stadt und gebe das gemietete Reitpferd zurück. Die Stagecoach fährt nur einmal am Tag, und ich möchte sie nicht ohne mich abfahren lassen.«

»Ich kann Sie nicht aufhalten, Jefford«, sagte Nat Nollins und lächelte sein Gegenüber an.

Noch einmal reichten sich die Männer die Hand. Die alte Freundschaft, die sie in der Armee miteinander verbunden hatte, war wieder da.

»Nat, es wird schwer sein, die Herde ans Ziel zu bringen«, sagte Jefford. Er gebrauchte wieder das Du, wie in der Zeit, als sie noch zusammen für die Armee ritten. »Es gibt Leute, die das nur zu gern verhindern wollen.«

»Die Armee, die Männer, die noch immer im Indianerbüro hocken?«

»Nicht nur sie, auch Burschen wie Bob Sondoz und all jene Kerle, die hinter ihm stehen. Es sind die reichsten und mächtigsten Männer aus Tucson, und sie haben ein Interesse daran, dass der Indianerkrieg erneut aufflammt. Sie wollen an dem Krieg verdienen und sind zu allem fähig. Sie denken an das Geld, das ihnen in friedlicher Zeit verlorengeht. Sei also besonders vorsichtig, Nat!«

»Mich kann niemand aufhalten, Tom«, sagte Nat Nollins in der schleppenden Sprechweise der Texaner. »Wir hier in Texas lieben die Apachen wahrhaftig nicht, aber gerade darum sind wir dankbar, wenn sie Frieden halten. Gerade die Chiricahuas waren die gefährlichsten von ihnen. Man spürt, dass sie das Kriegsbeil begraben haben. Warum sollte das nicht ein Dauerzustand sein? In diesem Land gibt es Platz genug für beide Rassen. Man kann friedlich miteinander leben, und ich glaube, dass es dazu an der Zeit ist. Mal muss es einen anständigen Weg in die Zukunft geben.«

»So wie du denken nicht alle, Nat«, gab Jefford zu verstehen. »Noch halten sich viele an das Wort, dass nur ein toter Indianer ein guter Indianer ist. Das ist bedauerlich – noch dazu in einem Staat, der als der fortschrittlichste der Welt gelten will. By Gosh, wie würden wir uns aufregen, wenn das, was hier geschehen ist, im alten Europa vorgekommen wäre? Für Barbaren würden wir die Leute halten, Nat!«

»Tom, vielleicht können wir etwas dazu tun, dass die Nachwelt nicht zu schlecht über uns denkt. Ich meinerseits will mein Teil beitragen, indem ich die Rinder zum Pinery Canyon bringe. Nur keine Sorge, deine Chiricahuas sollen ihr Fleisch bekommen. Sie werden diesen Winter nicht zu hungern brauchen.«

Die Hände der beiden Männer lösten sich. Wenig später ritt Tom Jefford davon.

Nat Nollins sah dem Reiter nach, bis er in der Ferne unter der Staubglocke, die die Hufe seines Pferdes aufwirbelten, verschwunden war.

»Dort reitet ein Mann, ein ganzer Mann«, murmelte Nollins und zuckte zusammen, als jemand seine Schulter berührte. Er wandte sich um und sah sich seiner Schwester gegenüber, die lautlos aus dem Haus gekommen war.

»Ich hätte ihn dir vorstellen sollen, Rachel.«

»Er wollte es nicht, Bruder. Dieser Mann hat sehr traurige Augen. Er muss ein einsamer Mensch sein.«

Nat kniff die Lider enger und sah seine Schwester an. Das Sonnenlicht fiel auf ihr dichtes schwarzes Haar und zauberte blauschimmernde Lichteffekte darauf. Nat hatte das Gefühl, seine Schwester noch nie so gesehen zu haben wie jetzt. Oder war es nur deshalb, weil er sich in drei Tagen auf einige Zeit von ihr würde trennen müssen? Rachel schien nicht mehr das scheue Mädchen zu sein. Mit ihrem einundzwanzigsten Geburtstag war sie auch erwachsen. Stolz und gerade stand sie vor ihm und wirkte – trotz des einfachen Kattunkleides – wie eine Lady.

»Ich begreife jetzt, Schwester, warum die Boys versuchen, dir die Wünsche von den Augen abzulesen«, sagte Nat lächelnd. »Sie haben sich alle mehr oder weniger in dich verhebt.«

»Es ist gut, dass du das erkennst«, erwiderte sie. In ihren Augen tanzten spöttische Lichter.

2. Kapitel

Drei Tage waren ins Land gezogen. Die Cowboys von Nat Nollins’ Draufgänger-Crew waren dabei, die für das große Treiben bestimmten Rinder auszusuchen.

Es dunkelte. Nat Nollins wurde unruhig. Immer wieder trat er zum Fenster und schaute hinaus, doch seine Schwester Rachel, die er noch vor Beginn der Dunkelheit aus der Stadt zurückerwartet hatte, tauchte nicht auf. Es war nicht Rachels Art, bei einer ihrer Freundinnen zu übernachten. Jetzt brach die Dämmerung herein, und soweit der Blick reichte, war kein Reiter zu sehen.

»In einer Stunde werde ich ihr entgegenreiten«, murmelte Nat Nollins besorgt. Er konnte keinen anderen damit beauftragen, da alle Männer auf der Weide benötigt wurden. Nicht einer würde vor Morgengrauen zurück sein. Die Ranch lag wie verlassen da.

Nats Unruhe wuchs mit jeder Minute. Sie verstärkte sich, als er wieder einmal auf den Reitweg hinaussah und statt eines Pferdes gleich sechs auftauchen sah. Es war schon zu dunkel, um die Reiter zu erkennen.

Wer kam da? Sollten es seine eigenen Cowboys sein? Das wäre gegen den Befehl und würde bedeuten, dass irgendein Ereignis das Zusammentreiben der Rinder unterbrochen hatte. Nein, seine Boys ließen sich nicht so leicht in ihrer Arbeit stören. Sollte es Rachel sein? Aber von wem wurde sie begleitet?

Nats Augen versuchten die Dunkelheit zu durchdringen. Seine Lider verengten sich, und die Lippen pressten sich fest zusammen. Rachel befand sich nicht bei den Reitern! Nat wusste nur zu gut, wie sie im Sattel saß. Auch seine Cowboys waren es nicht. Es mussten Fremde sein.

Als die Reiter näher kamen, sah Nat Nollins, dass er sich nicht getäuscht hatte. Er wurde sehr vorsichtig. Es war durchaus nichts Außergewöhnliches, dass dann und wann Reiter auf dem Ranchweg entlangkamen. Die Ranch lag in der Nähe der Stadt, und die Straße wurde außerdem auch von der nach Norden fahrenden Stagecoach benutzt.

Nat konnte es sich nicht erklären, was ihn warnte. Es war ein Gefühl des Unbehagens. Im nächsten Augenblick ging er zur Wand und nahm eine abgesägte doppelläufige Schrotflinte vom Haken.

Als Nat wieder ans Fenster trat, waren die Fremden noch näher gekommen. Deutlich konnte er jetzt den Sheriffstern auf dem Westenaufschlag des Mannes sehen, der an der Spitze ritt. Unbeirrt kamen die sechs Männer heran. Der vorderste der Reiter lenkte vom Weg ab. Für Nat Nollins gab es keinen Zweifel mehr: Sie wollten nicht nach Norden auf der alten Poststraße weiterreiten, sondern kamen durch das offenstehende Ranchtor auf den Hof geritten. Einer der Reiter schaute zum Corral hinüber und sagte laut:

»Leer, die Rinderpferde sind alle auf der Weide.«

»Im Stall sind Pferde«, sagte ein anderer rau. »Nat Nollins ist hier.«

Damit war der letzte Zweifel Nats beseitigt.