Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

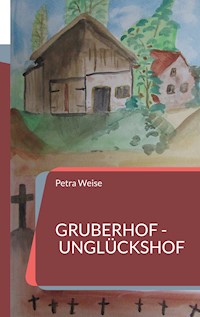

Mein Leben begann auf dem Gruberhof - und es wird auch dort enden. Dazwischen liegen vierzig leidvolle Jahre mit meinem Vater, meinem Mann und meinen fünf Kindern.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 224

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Glück und Unglück sind zwei Zustände, deren äußerste Grenzen wir nicht kennen.

John Locke

Denn im Unglück pflegen die Menschen früher zu altern.

Hesiod

Inhalt

Vorrede

Kindheit

Georg

Kinder

Sofie

Unfall

Ludwig

Sofie

Max

Ferdinand

Georg

Peter

Vater

Detlef

Sofie

Schluss

Vorrede

1960 wurde ich auf dem Gruberhof geboren wie schon zuvor mein Vater und dessen Vater. Der Hof ist alt und klein und liegt in der Nähe von Passau. Jetzt bin ich zweiundvierzig Jahre alt. Das ist nicht wirklich alt, aber ich fühle mich alt, denn in mir gibt es keine Freude. Vor allem ist es zu spät; für alles. Mich erdrückt die Last meiner Erinnerungen, die ich von Tag zu Tag weniger ertrage. Damals, als all das Unheil über meine Familie kam, habe ich funktioniert und jeden Tag meine Arbeit gemacht, denn es hätte nichts geändert. Tote werden nicht wieder lebendig. Besser ist es, man vergisst das, was man nicht mehr hat und konzentriert sich nur auf das, was man tun muss.

Heute habe ich keine Verantwortung mehr, nur noch für mich. Und genau das halte ich nicht aus. Zwar verstehe ich inzwischen vieles von dem, was ich lernen musste, aber ich weiß nicht, was ich heute anders machen würde, anders machen könnte. Damals konnte ich das nicht. Es heißt: Man muss das Vergangene hinter sich lassen. Anders geht es nicht.

Nur vergessen kann ich nicht.

Ich bedaure, keine Fotoalben zu haben wie andere Leute. Fotos waren damals nicht üblich und ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir einen Fotoapparat zu kaufen. Für solchen Unsinn war kein Geld da. Heute würde ich mir gern Erinnerungen ansehen und mich daran erfreuen oder traurig werden – je nachdem. Von Sofie, Max, Ferdinand und Peter besitze ich nur die Fotos, die in der Schule gemacht wurden, von Ludwig, meinem Bruder Detlef und unseren Eltern kein einziges.

Mit Detlef habe ich geschmust. Ihn schaukelte ich in meinen Armen, küsste und herzte ihn. Bei meinen Kindern tat ich das nicht, obwohl ich sie liebte. Aber ich weiß nicht, ob sie mich liebten. Mich selbst liebe ich nicht. Wenn nicht einmal mein Vater mich lieben konnte, wird es wohl Gründe dafür geben. Vielleicht hat mich später mein Mann geliebt, auf seine Art, denn gesagt hat er es nie.

Ich war keine gute Mutter, jedenfalls nicht im Vergleich zu den heutigen Müttern. Heute dreht sich die Welt um jedes einzelne Kind. Damals hatte ich keine Zeit, mit den Kindern zu spielen, und es war auch nicht üblich. Die Arbeit im Haus musste getan werden und war um einiges anstrengender als heute. Auch das Kochen brauchte viel mehr Zeit als heute, zumal ich anfangs nur einen Herd hatte, den ich erst anfeuern musste. Erst viele Jahre später erleichterte mir ein Gasherd die Arbeit, ganz zu schweigen von der Waschmaschine.

Als ich jung war, glaubte ich noch daran, dass alles wieder gut wird, alles, was so furchtbar schiefgelaufen war und all das Tragische, was Jahr für Jahr passierte. Aber nichts wurde wieder gut, alles wurde nur noch schlimmer. Denn auf dem Gruberhof liegt ein böser Fluch. Anders kann ich mir all das Leid und Unglück in meinem Leben nicht erklären.

Heute kann ich meine Geschichte erzählen, weil ich genug Abstand habe zu all den entsetzlichen Ereignissen. Außerdem glaubt mir sowieso keiner, dass es in einer einzigen Familie so viele Unglücksfälle gibt. Und doch ist alles wahr und genauso geschehen.

Wir wohnten am Rande unseres Dorfes, hinter dem Hof begannen die Felder und dann kam der Wald. Deshalb hatte ich außerhalb meiner Familie kaum mit anderen Leuten zu tun. Die Leute sagen, ich ziehe das Unglück an wie ein Magnet, das auf die Familien im Dorf abfärbt, weshalb sie mich meiden. Sie sagen, ich sei an allem schuld. Ich trage sehr schwer an dieser Schuld, auch an der, die ich nicht verursachte. Aber der Mensch braucht einen Schuldigen und ich muss mit dieser Schuld leben bis ans Ende meiner Tage.

Ich weiß nicht, ob mich die Leute fürchten oder verachten. Eigentlich sollte es mir gleichgültig sein, was die Leute denken. Wichtig ist, dass in meinem eigenen Herzen Frieden herrscht. Und diesen Frieden erhoffe ich mir, wenn ich meine Geschichte aufschreibe und danach mein trübseliges Leben beende.

Kindheit

Ich bin das Kind meiner Eltern, die Schwester meines Bruders, die Frau meines Mannes, die Mutter meiner Kinder, aber ich bin auch ich selbst. Vor allem ich selbst. Henriette Gruber.

Meine Mutter nannte mich Jette, mein Vater nannte mich gar nicht. Er mochte mich nicht, weil ich nur ein Mädchen war. Er wollte keine Tochter, er wollte einen Sohn, einen Erben, der den Hof übernehmen sollte.

Wir betrieben eine Rinderzucht, braunes Fleckvieh, die Kälber kamen mit knapp zwei Jahren zum Schlachter. Das tat mir nicht leid, weil ich es nicht anders kannte. Ich weiß noch, dass ich mich als kleines Mädchen fast ausschließlich im Kuhstall aufhielt, zwischen den Tieren, wo mich keiner suchte, weil mich niemand vermisste. Manchmal schlief ich sogar dort. Tagsüber saß ich zwischen den Kühen und spielte mit dem Heu. Zu uns kamen keine Nachbarskinder, weil sie sich vor meinem Vater fürchteten. Ich fürchtete ihn nicht, obwohl seine Hand recht locker saß und er hart zuschlug, meist gezielt ins Gesicht. Manchmal trat er mit dem Stiefel nach mir, wenn ich nicht rechtzeitig zur Seite sprang.

Meine Mutter wollte mindestens drei Kinder, besser fünf. Doch dazu kam es nicht. Zuerst kam ich auf die Welt. Ein Mädchen. Vater wollte keine Büx. Er ließ seinen Zorn darüber an Mutter aus; und später an mir.

„Warum mag Vater keine Mädchen?“

„Er ist Bauer und wünscht sich Söhne, die auf dem Feld und im Stall zupacken.“

„Ich kann auch helfen.“

Mutter strich mir über den Kopf und sagte, dass Frauen und Mädchen ins Haus gehören.

„Aber warum?“

„Weil das so ist. Man tut, was getan werden muss und nicht das, was man will, weil man nicht immer bekommt, was man sich wünscht. Man bekommt es so gut wie nie. Das wirst du auch noch erfahren, wenn du älter bist.“

Diese Aussicht gefiel mir ganz und gar nicht.

*****

Mutter hatte viel Arbeit im Haus. Sie musste Holz spalten und damit den Herd heizen, um Wasser für die Wäsche zu erhitzen und unser Essen zu kochen. Und sie musste ganz oft die schmale Stiege nach oben steigen, weil dort die alte Oma im Bett lag. Oma war Vaters Mutter und konnte nicht mehr aufstehen. Mutter wusch und fütterte sie im Bett, zog ihr frische Wäsche an und wechselte oft das Bettzeug, weil Oma nicht auf Klo konnte, sondern einfach alles laufen ließ. Obwohl Mama sich um ihre Schwiegermutter bemühte, war diese nie zufrieden. Ich verstand das, denn tagein und tagaus nur im Bett zu liegen fand ich furchtbar langweilig. Da wäre ich wohl ebenso böse wie Oma geworden und hätte nur noch geschimpft.

*****

Mit sechs Jahren besuchte ich unsere Dorfschule. In ihr gab es nur einen einzigen Raum für alle Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse. Obwohl oder weil ich so still war, schlug der Lehrer manchmal mit dem Lineal auf meine Finger, was sehr weh tat. Schlimmer war es für die Buben, denn sie bekamen Kopfnüsse und Prügel mit dem Stock auf den Hintern. Wer keine Antwort wusste, wurde an den Ohren gezogen und musste bis zum Schluss der Stunde in der Ecke stehen, mit dem Rücken zur Klasse, weshalb mir oft die Beine schrecklich weh taten.

Eines Tages flüsterte mir meine Freundin Therese ein Geheimnis ins Ohr.

„Deine Mama hatte schon wieder eine Fehlgeburt, die vierte.“

Ich wusste damals nicht, was eine Fehlgeburt ist, aber Therese meinte, das gäbe es oft und wäre trotzdem schlimm. Das konnte stimmen, denn meine Mutter weinte viel. Immer, wenn sie weinte, schlug sie der Vater und sagte, dass sie nicht einmal zum Kinderkriegen tauge.

Im Herbst wurde Mama immer dicker, besonders ihr Bauch schwoll an wie der Brotteig.

Wenn sie die Stiege hinauf zur Oma kroch, keuchte sie schrecklich. Sie tat mir leid und ich bat sie, nicht so viel zu essen, um wieder dünn zu sein und sich leichter bewegen zu können.

„In meinem Bauch wächst ein kleines Baby.“

„Wie kann das sein?“, wunderte ich mich.

„Aber Jette! Du hast doch schon oft eine Kuh mit einem kugelrunden Bauch gesehen.“

„Dann wächst ein Kalb.“

„Siehst du. Und in meinem Bauch wächst ein Baby. Wenn es groß genug ist, kriecht es von ganz allein heraus und du kannst es sehen.

Dann bist du eine große Schwester und darfst auf deinen kleinen Bruder aufpassen.“

Das waren ganz wunderbare Aussichten und ich freute mich sehr. Jeden Tag fragte ich die Mutter, ob heute der kleine Bruder kommt. Aber sie antwortete immer, dass ich noch ein wenig Geduld haben muss.

„Es dauert nicht mehr lange.“

„Wie lange?“ „Nur noch ein paar Tage. Am Heiligen Abend wirst du dein Brüderchen im Arm halten dürfen.“

„Bringt es das Christkind?“ Mama lachte.

„Die Therese sagt, dass man Babys im Krankenhaus abholen muss.“

„Bei manchen Babys ist das wirklich so. Unser kleiner Bub kommt daheim zur Welt. Das ist besser für uns alle.“

„Warum?“ „Weil ich mich jeden Tag um die Oma kümmern muss, auch um dich und den Papa. Ich kann euch nicht eine ganze Woche allein lassen.“

Ich war damals noch zu klein, um die ganzen Vorbereitungen für die Geburt und die Last für meine Mutter zu verstehen, da sie sich keinen Moment schonen konnte.

*****

Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien kam ich aus der Schule nach Hause. Ich hüpfte vor Freude, denn bald kam der Heilige Abend und mit ihm mein Brüderchen. Die Mama hatte es versprochen.

Fröhlich sang ich: „Ihr Kinderlein kommet, o kommet doch all.“

Ich öffnete die Tür zur Küche und Vater schlug sofort zu. Mitten ins Gesicht. Meine Wange brannte heiß wie Feuer und im Mund schmeckte ich Blut.

„Du bist schuld an allem, du Nichtsnutz!“, brüllte er. „Geh mir aus den Augen!“

Ich lief sofort in den Kuhstall, ohne vorher nach Mutter zu suchen. Und ohne Mittagessen. Mir war klar, dass mich Vater sowieso nicht am Tisch dulden würde. Also kroch ich unter den Bauch meiner Lieblingskuh Erna und zapfte mir frische Milch aus ihrem Euter. Ich mochte es, wenn mir die warme Milch direkt in den Mund spritzte und übers Kinn und den Hals unter meinen Pulli lief. Erna und ihre Milch trösteten mich und der Schmerz im Gesicht war bald nicht mehr so schlimm.

Gegen Abend schlich ich ins Haus und schaute vorsichtig in die Küche. Mutter war nicht da.

Nur Vater. Er hatte den Tisch und zwei Stühle umgeworfen, auch Töpfe lagen auf dem Boden.

Auf Zehenspitzen balancierte ich in den Raum und achtete darauf, keinen Lärm zu machen, als ich das Geschirr und die Möbel aufhob und an ihren Platz stellte.

Weil es im Raum unangenehm roch, griff ich nach dem Müllkübel. Aber er war leer. Der Gestank kam von Vater. Er hatte eine Flasche vor sich, aus der er immer wieder einen kräftigen Schluck nahm.

„Wo ist Mama?“, fragte ich leise.

Ohne ein Wort nahm Vater die Flasche und schlug sie mir auf den Kopf. Ich musste mich am Tisch festhalten, weil sich auf einmal alles um mich herum drehte. Etwas Warmes lief mir über die linke Wange und tropfte zuerst auf mein Kleid und dann auf den Boden.

„Wisch das weg, du bleede Fudn!“

Auf der Diele war eine rote Pfütze, die größer wurde, als ich mich darüber beugte. Eilig holte ich einen Lappen und kniete mich auf den Boden. Doch der Fleck ließ sich nicht wegwischen. Der Vater trat mit dem Stiefel nach mir und ich fiel zur Seite. So sehr ich mich auch mühte, ich kam nicht hoch. Mein Kopf brummte und das Bein, das vom Stiefel getroffen wurde, ließ sich nicht bewegen.

„Mach das weg!“, schrie Vater noch einmal.

Seine Worte klangen in meinen Ohren nicht mehr so hart wie zuvor. Sie waren dumpf und hallten wie aus der Ferne nach. Das beruhigte mich und mir wurde wohlig zumute. Am liebsten wäre ich gleich auf dem Boden liegengeblieben und eingeschlafen. Aber mir war klar, dass Vater das nicht erlaubt.

*****

„Geht´s wieder?“ Ich spürte eine Hand, die sanft mein Gesicht tätschelte, und einen feuchten Lappen auf dem Kopf. Vorsichtig blinzelte ich, aber ich konnte nichts sehen. Das linke Auge war verklebt, vor dem rechten ein heller Nebel.

„Mama?“, fragte ich unsicher.

„Oma. Ich bin deine Oma. Die Mama deiner Mama.“

Das Wort Mama gefiel mir gut, auch die freundliche Stimme dieser Oma-Frau. Ich mochte sie sofort, wie sie mir sacht über die Wange strich.

„Schaff mir das Balg aus dem Haus!“, hörte ich Vaters Befehl.

Damit konnte er nur mich meinen und ich versuchte, aufzustehen. Aber es gelang mir nicht.

Dabei wusste ich, wenn ich jetzt nicht schnell in den Kuhstall flüchte, schlägt er noch einmal zu.

„Bring mir den Buben und lass dich hier nie wieder blicken!“

„Und wer versorgt den Kleinen?“

„Die Büx da!“, schnaufte Vater verächtlich und meinte mich damit.

„Verschwinde! Sonst prügel ich dich aus dem Haus!“

„Ja ja. Ich nehme das Kind mit.“

„Raus! Den Buben will ich! Raus mit euch!“

Oma schlang eine Decke um meine Schultern und hob mich auf. Sie keuchte.

„Und wer macht den verdammten Dreck weg?“,

hörte ich Vater schreien.

Aber wir waren schon aus der Tür.

*****

Ich lag in einem weichen Bett unter einer dicken Federdecke und fühlte mich wohl. Mein Bein tat nicht mehr weh, auch nicht der Kopf.

Ich erinnerte mich dumpf an einen Arzt, Salben und Binden. Aber vor allem erinnerte ich mich an Omas Hände, die mich immerfort umsorgten und sanft streichelten. Sie brachte mir leckere Suppen und weiche Brötchen mit viel Butter und Marmelade drauf.

Oma zog sich einen Stuhl ans Bett, umfasste mein Gesicht mit beiden Händen und küsste mich. Ich fühlte mich wohl und behütet, auch wenn ich nicht ganz begriff, wie ich zu diesem Glück kam.

„Heute darfst du aufstehen“, sagte sie sanft.

Ich freute mich, aber Oma machte es traurig, denn sie weinte.

„Warum weinst du?“

„Deine Mama ist gestorben. Sie hat dir einen kleinen Bruder hinterlassen.“

Ich verstand das nicht. Mütter sterben nicht. Sie kümmern sich um ihr Kind. Oma sprach von einem Bruder, aber ich sah ihn nicht. Auch nicht die Mama. Nur diese Oma. Sie war lieb, aber ich kannte sie nicht, auch nicht die Stube, in der das Bett stand, in dem ich lag.

Plötzlich war mir unwohl und ich fragte ängstlich: „Wo bin ich?“

„In meiner Wohnung in Passau. Du darfst noch einen Tag bei mir bleiben. Dann bringe ich dich zurück zu deinem Vater. Auch deinen Bruder.

Er heißt Detlef. Du musst dich um ihn sorgen wie eine Mutter, weil es deine Mutter nicht mehr kann.“

„Was ist mit ihr?“

„Sie liegt auf dem Gottesacker.“

„Ist das nicht viel zu kalt?“

„Nein, Kind, sie spürt keine Kälte mehr. Auch keine Sorgen.“

Ich glaubte Oma nicht, dass Mama draußen in der Kälte nicht friert. Die Oma glaubte es selber nicht, denn sie weinte.

„Warum weinst du?“, fragte ich noch einmal und hatte auf einmal keine Lust mehr, die Antwort zu hören.

„Weil deine Mama meine Tochter war.“

„War? Ist sie das nicht mehr?“

„Sie ist tot, Kind. Ihr letztes Bett ist auf dem Friedhof. Dort wurde sie gestern begraben.“

Ich hatte schon einmal eine Katze vergraben, zusammen mit Mama. Die Katze war ganz steif und hart. Und nun sollte Mama wie die Katze in der Erde vergraben sein? Das konnte ich mir nicht vorstellen und begann zu weinen.

„Ich will nicht, dass die Mama vergraben ist, ich will, dass sie wiederkommt.“

Oma nahm mich in den Arm, aber ich schob sie weg und schrie, dass ich meine Mama wiederhaben will.

„Deine Mutter kommt nicht wieder.“

Ich hielt mir die Ohren zu, um all die schrecklichen Dinge nicht hören zu müssen. Oma nahm ein Tuch und wischte mir die Tränen ab, ihre eigenen ließ sie einfach laufen.

„Deine Mutter hat dir ein kleines Brüderchen hinterlassen, in dem sie zum Teil weiterlebt.“

„Ich will kein Brüderchen und ich will auch keinen Teil von Mama. Ich will sie ganz!“, schrie ich ganz außer mir vor Entsetzen.

„Es wird schwer für dich, Kind, aber ich kann dir nicht helfen. Dein Vater will, dass du dich allein um den kleinen Detlef kümmerst. Ich hätte das gern übernommen, aber ich darf nicht.“

„Warum?“

„Weil es dein Vater so angeordnet hat und du musst ihm gehorchen.“

Ich nickte und dachte an Mutters Worte, dass man nie das bekommt, was man gern möchte.

„Muss ich mich auch um die alte Oma kümmern, die immer nur im Bett liegt?“

Die Vorstellung, die ständig schimpfende Frau waschen und füttern zu müssen, machte mir große Angst.

„Nein, meine kleine Jette. Die Oma muss nicht mehr versorgt werden, denn sie ist ebenfalls gestorben.“

Viel später erfuhr ich, dass sie nach dem Tod meiner Mutter einen Schlaganfall erlitt.

„Das ist für sie und vor allem für dich ein wahrer Segen. Nun musst du nur deinen kleinen Bruder und den Vater versorgen.“

Ich nickte. Das kleine Baby schaukeln und mit ihm spielen, konnte ich mir vorstellen. Mutter hatte oft mit mir über das Baby gesprochen. Wir wollten es zusammen wickeln und füttern und ihm alles beibringen, was ich schon konnte.

Aber wie sollte ich den Herd heizen, kochen, waschen und das Haus in Ordnung halten?

Vater würde mich für jeden Fehler hart strafen, mich schlagen oder gar mit dem Ochsenziemer prügeln.

„Ich kann das nicht“, jammerte ich. „Ich will das nicht. Und ich will nicht beim Vater sein.“

„Du musst!“, sagte die Oma streng und etwas versöhnlicher: „Dein Vater wird dir nichts mehr tun. Er war nur verzweifelt über den Tod seiner Frau, deiner Mutter.“

Ich glaubte Oma, dass Vater verzweifelt war, doch Oma wusste nicht, dass Vater mich schon vor Mamas Tod geschlagen hat. Aber ich sagte nichts, weil sie mir sowieso nicht helfen konnte.

Am nächsten Morgen holten wir Detlef aus der Klinik und Oma zeigte mir, wie ich ihn windeln, baden und die Flasche geben muss. Schließlich wickelte sie den Kleinen in eine Decke und fuhr mit mir in einem Taxi in unser Dorf. Dort besuchten wir eine Frau, die jeden Tag außer sonntags auf Detlef aufpassen sollte. Die Frau war sehr nett und schenkte mir einen Keks, den ich draußen essen musste, damit ich ihr die Stube nicht verkrümele.

„Geh jetzt nach Hause und bringe mir morgens den Kleinen, bevor du zur Schule gehst! Nach der Schule holst du ihn wieder ab.“

Oma ergriff meine Hand und brachte mich zusammen mit dem Baby auf den Hof. Vater war nicht da. Deshalb legte sie den Kleinen in einen Korb und suchte in den Schränken nach Windeln und anderen Sachen für das Baby. Zum Schluss umfasste sie mein Gesicht mit ihren wunderbar warmen Händen und gab mir einen Kuss auf den Scheitel.

„Du bist nun die Hausherrin und wirst schnell lernen, alles richtig zu machen.“

Das konnte ich mir damals nicht vorstellen. Ich schaute meiner Oma lange nach und ging erst ins Haus, als ich Vater kommen sah. Ich stellte mich neben den Babykorb und hoffte inständig, dass Vater sich so sehr über Detlef freut, dass er mich gar nicht bemerkt.

*****

Ich musste jeden Morgen sehr früh aufstehen, das Frühstück für meinen Vater richten und dem Baby die Flasche geben. Es bekam frische Kuhmilch, die ich am Morgen noch warm aus dem Stall holte. Dann brachte ich Detlef zur Tagesmutter und lief zur Schule. Im Dorf gibt es Helfer, die ins Haus kommen, wenn eine Familie in Not ist, aber Vater duldete keine Fremden auf dem Hof, nicht diese Frau und auch nicht Oma.

Oma sagte, ich soll Detlef jeden Tag baden.

Das sei wichtig. Ich erinnerte mich, dass mich Mutter einmal pro Woche im Wäschezuber badete und mich gründlich einseifte, auch meine Haare. Ich mochte das nicht, weil die Seife in den Augen brannte. Doch ich mochte es sehr, wenn sie mich hinterher in ein großes Tuch wickelte und trocken rubbelte.

Das hätte ich nach ihrem Tod auch gern mit Detlef gemacht, doch ich war zu klein und anfangs recht ungeschickt. Zuerst musste ich den Ofen anheizen, damit die Küche und das Wasser warm wurden. Dann setzte ich das Baby auf eine Decke, tauchte ein Waschläppchen ins Wasser und rieb Detlefs Gesicht, die Ärmchen, Beinchen, Bauch und Po ab. So verfuhr ich auch mit mir.

Außerdem schnitt ich mir sofort nach Mutters Tod mit einem Küchenmesser meine langen Haare ab, weil ich es einfach nicht schaffte, sie zu einem Zopf zu flechten und schon gar nicht, sie zu waschen.

Oma hatte Recht: Ich lernte schnell, wie man den Küchenherd heizt, kocht, Wäsche wäscht und bügelt, Böden schrubbt, das Haus putzt und im Dorfladen einkauft, wenn Vater Geld auf den Küchentisch legte. Er kümmerte sich um die Felder und um Schnaps und Bier. Den Rindern schüttete er jeden Morgen Futter in den Stall, aber er vergaß immer öfter, auszumisten. Der Mist stank entsetzlich. Ich war zu schwach, um den großen Schieber zu bedienen und holte mir einen Besen. Damit fegte ich einen Teil des alten Strohs an die Seite, aber ich schaffte es nicht, ihn nach draußen auf den großen Misthaufen zu karren. Die Schubkarre war schon leer viel zu schwer für mich.

Einmal fand mich der Nachbar, als ich draußen vor der Stalltür lag. Er sagte, dass ich zu viele Gase eingeatmet hätte und deshalb in Ohnmacht gefallen sei. Ich hörte, dass er lange mit Vater schimpfte, denn ich hätte sterben können.

Ich wäre sehr gern gestorben, denn ohne die Mama war nichts mehr schön daheim.

Von diesem Tag an mistete Vater jeden Morgen den Stall aus und streute frisches Stroh hinein.

Er schippte auch Schnee, denn es war Winter und auf dem Feld gab es nichts zu tun. Ich weiß noch, dass es ein sehr kalter Winter war, kälter als zehn Grad minus. In der Küche war es warm, weil ich täglich den Ofen heizte und aufpasste, dass über Nacht etwas Glut zurückblieb. Aber oben in der Schlafkammer glitzerten die Wände und am Fenster blühten dicke Eisblumen. Deshalb nahm ich Detlef mit in mein Bett, damit er nicht friert.

Oft dachte ich an die Oma, die gesagt hatte, dass ich alles schnell lernen würde. Die Handgriffe fielen mir leicht, doch es war einfach viel zu viel Arbeit für ein erst siebenjähriges kleines Mädchen. Außer in der Schule sprach niemand mit mir, Vater wollte nicht, Detlef konnte nicht und die Oma war für mich unerreichbar.

*****

Vater kam meist erst spät nach Hause, wenn ich längst im Bett lag. Er stank nach Schnaps und rief nach mir. Dann musste ich ihm Eier und Speck in der Pfanne braten und dazu Kartoffeln reichen, am liebsten Bratkartoffeln. Brot mochte er nicht. Deshalb sorgte ich dafür, dass immer ein Topf Pellkartoffeln bereitstand, die ich im Ofen aufbacken oder in der Pfanne braten konnte. Die Art, wie er die Stiefel aufsetzte, sagte mir schon früh, ob er mich schlagen oder übersehen wird.

Manchmal musste ich ihm den Ochsenziemer bringen, der an einem Haken neben der Tür hing. Diese elastische Rute hatte er selbst aus einem gedörrten und verdrillten Stierpenis hergestellt und schlug damit hart zu. Wenn ich Glück hatte, verursachten die Schläge nur blaubunte Flecken, doch manchmal sprang die Haut auf und es klaffte eine tiefe Wunde. Ich weinte nie in Vaters Gegenwart, sondern zog mich in den Kuhstall zurück, wo ich mich im Heu unter den warmen Bäuchen der Tiere verkroch und mich ganz weit weg träumte. Eines Tages würde ich fortgehen. Eines Tages würde ich glücklich sein. Doch vorher musste Detlef groß und stark sein.

Detlef war ein niedliches Baby, das nie weinte.

Ich liebte ihn vom ersten Tag an und verbrachte jede freie Minute bei ihm. Wenn ich hinaus oder in den Stall ging, band ich ein Tuch um Hüfte und Schulter und setzte den Kleinen hinein.

Dann gluckste er vor Freude und ich musste lachen.

Ansonsten gab es nicht viele Gelegenheiten zu lachen. Ich schaffte die viele Hausarbeit nicht so wie es sein sollte. Und ich vermisste heftig meine Mutter.

Ein Leben ohne meine Mutter konnte und wollte ich nicht aushalten. Deshalb stellte ich mir vor, dass sie immer bei mir war. Obwohl ich wusste, dass sie tot war, sprach ich mit ihr und glaubte, ihre Antworten auf meine Fragen deutlich zu hören. Später, als sich die Erinnerung an ihr Gesicht so langsam verwischte, sah ich sie als eine Art Engel im weißen Nebelgewand. Aber sie war noch da und das tröstete mich. Ich kann mich kaum an Mutter erinnern, glaube aber, dass sie sehr sanft war und mich liebte. Denn ich erinnere mich an zärtliche Umarmungen, was ich später nie wieder erlebte. Deshalb weiß ich, dass ich diese Umarmungen nicht geträumt hatte.

*****

Sobald Detlef laufen konnte, nahm ihn Vater überall mit hin. Auf dem Traktor hinaus aufs Feld und in den Stall. Detlef war glücklich darüber und tat alles, um seinem Vater zu gefallen.

Auch Vater war glücklich. Er brachte seinem Sohn alles bei, was er über Rinderzucht und Feldarbeit wissen musste und Detlef sog alles begierig auf.

Es gab Tage, an denen Vater mich nicht schlug, Detlef schon gar nicht. Ihn wirbelte er durch die Luft und lachte dabei.

An seinem fünften Geburtstag sprang Detlef wie so oft vom Heuboden und blieb unten bewegungslos liegen. Ich dachte, das gehört zum Spiel und warf Heu auf seinen Körper. Aber er sprang nicht kreischend auf, um mich umzustoßen. Er blieb einfach liegen.

Vater nahm ihn vorsichtig in seine Arme und schrie in einem fort: „Nein! Nein! Nein!“

Dann befahl er mir, den Doktor zu rufen. Ich rannte zum Nachbarn, der ein Telefon besaß.

Der Arzt kam sofort und versorgte die Wunde am Kopf. Detlef weinte nicht, er schlief.

„Der Kleine muss ins Krankenhaus“, sagte der Arzt. „Ich schicke den Sanka.“

Die Zeit, bis der Krankenwagen kam, wollte und wollte nicht vergehen. Vater saß die ganze Zeit stumm auf dem Stuhl und schaukelte Detlef in seinen Armen. Das machte mir große Angst.

Vater überließ seinen Sohn nicht den Rettungskräften. Er hielt ihn im Arm, stieg in den Wagen und kam drei Tage nicht nach Hause. Ich rührte mich nicht von der Stelle und schlief auf dem Küchenstuhl, wo vorher der Vater mit Detlef saß. Ich vergaß zu essen und vergaß, in die Schule zu gehen.

Als Vater nach Hause kam, sprach er kein Wort. Er nahm seine Schnapsflasche, setzte sich auf den Traktor und fuhr vom Hof.

*****

Zwei Wochen später brachte man Detlef nach Hause. Er sprach nicht mehr und schaute mit offenem Mund in die Luft. Das sah seltsam aus.

Meist saß er auf dem Boden und spielte mit seiner Spucke, die ihm ständig aus Mund und Nase sabberte.