Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

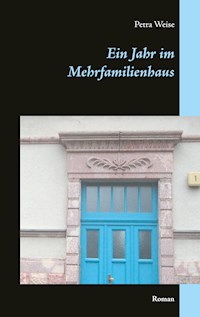

Auf der Leipziger Buchmesse entdecke ich mein eigenes Foto mit dem Namen einer mir unbekannten Autorin. Wer ist diese Frau, die genauso aussieht wie ich? Maik erkennt nach einem Unfall seine Frau nicht mehr, nur seine Arbeitskollegin, die sich als seine Freundin ausgibt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 215

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Zufall ist die in Schleier gehüllte Notwendigkeit.

Marie von Ebner-Eschenbach

Inhaltsverzeichnis

Plötzlich Zwilling (Teil 1)

Kindheit

Buchmesse

Suche

Zusammentreffen

Konfrontation

Muttersuche

Besuch bei Oma

Daheim

Suche

Zwischenfall

Freiberg

Begegnung

Astrids Geschichte

Urlaub

Schluss

Der Unfall (Teil 2)

Unfall

Besuch im Krankenhaus

Xenia

Besuch bei Maik

Gegenmaßname

Besuch bei Xenia

Vernehmung

Konsequenzen

Plötzlich Zwilling (Teil 1)

Inhalt

Kindheit

Buchmesse

Suche

Zusammentreffen

Konfrontation

Muttersuche

Besuch bei Oma

Daheim

Suche

Zwischenfall

Freiberg

Begegnung

Astrids Geschichte

Urlaub

Schluss

Schon immer leide ich unter Albträumen. Es ist immer der gleiche Traum: Ich laufe barfuß über Felder oder durch Häuserfluchten und suche etwas. Ich weiß, dass ich es nicht finden werde, weil ich gar nicht weiß, wonach ich suche, aber ich suche trotzdem weiter. Jede Nacht aufs Neue.

Am Morgen bin ich erschöpft, als wäre ich wirklich die ganze Nacht über gelaufen. Ich weiß nicht, was dieser Traum bedeutet. Ich weiß auch nicht, was ich so schmerzlich vermisse und was mich so quält.

Dabei geht es mir gut. Ich bin neununddreißig Jahre alt, lebe in einer kleinen Mietwohnung in Chemnitz und kann mir als freier Lektor meine Zeit wunderbar einteilen.

Mein Vermieter heißt Detlef. Er ist Computer-Experte und kümmert sich um die Technik und Software für meinen Laptop und das Handy. Im Gegenzug nehme ich täglich seine Lieferungen an. Er bestellt alle technischen Ersatzteile bei Amazon. Früher wurden die Pakete mit deren Fahrzeugen geliefert, doch seit der Pandemie kommen die Pakete auch mit DHL, DPD, UPS und Hermes zu völlig unterschiedlichen Zeiten zwischen morgens 8 Uhr und abends 20 Uhr.

Der Paketbote übergibt mir einen dicken Umschlag und winkt mir zum Abschied freundlich zu. Ich schließe meine Wohnungstür und höre, wie die Haustür zuschlägt, aber nicht, dass das Türschloss schnappt. Irritiert steige ich die Stufen hinunter und kann die Haustür aufziehen, ohne die Klinke herunterzudrücken. Hatte ich den Klick hochgeschoben, der mich ohne Schlüssel das Haus betreten lässt? Das mache ich eigentlich nur, wenn ich noch einmal schnell zum Auto laufen muss. Doch heute war ich nur hinten auf der Terrasse, um meine Wäsche aufzuhängen.

Im Umschlag ist ein Buch, auf das ich schon lange warte. Das hätte locker in den Briefkasten gepasst.

Warum also hat der Bote geklingelt, denn eine Unterschrift wollte er nicht. Bis zum Abend vergesse ich diese seltsame Beobachtung.

Zwei Tage später bringt mir der gleiche Zusteller wieder ein Päckchen. Und wieder höre ich, dass die Haustür zufällt, aber nicht im Schloss einrastet.

Das kann kein Zufall sein. Mir wird mit einem Mal klar, dass der Mann den Klick hochgeschoben hat.

Aber warum? Das will ich jetzt wissen.

Eilig laufe ich hinaus und rufe: „Hallo! Warten Sie!“ Der Paketmann schaut sich um, steigt aber trotzdem in sein Auto. Ich klopfe an die Scheibe.

Da er diese nicht herunterlässt, muss ich schreien:

„Sie haben bereits zum zweiten Mal den Klick meiner Haustür verschoben.“

„Nix verstehen.“

„Sie verstehen mich sehr gut und ich verstehe, dass Sie sich später auf diese Weise in mein Haus schleichen wollen.“

„Muss weiter!“

„Ich werde Sie melden!“, rufe ich ihm nach.

Der Mann fährt mit quietschenden Reifen davon.

Am nächsten Tag kommt er nicht wieder, stattdessen eine junge Frau, die zwar freundlich ist, mich aber ebenso wenig versteht wie ihr Vorgänger. Ich mag es nicht, wenn ich mich aller paar Tage mit neuen Zustellern abfinden muss.

Gestern sah ich in der Sendung Aktenzeichen XY, wie in gleich drei Fällen beim Öffnen der Tür die Bewohner zusammengeschlagen wurden, ein alter Herr starb sogar an den Folgen dieses brutalen Überfalls. Früher brachten immer die gleichen Personen Pakete und auch die Briefpost. Man kannte sich, tauschte Grüße aus und diskutierte über das Wetter. Zu Ostern und Weihnachten schenkte ich ihnen eine kleine Flasche Sekt oder eine Schachtel Pralinen.

Heute wechseln die Zusteller innerhalb weniger Tage und verstehen kaum Deutsch. Während der Corona-Pandemie warfen sie die Päckchen einfach auf die Terrasse. Neuerdings wollen sie wieder eine Unterschrift. Manchmal. Und zwar mit dem Finger auf das kleine Display. Kein Mensch kann dieses Krakel einem Namen zuordnen.

Seit drei Tagen warte ich auf ein Paket, das längst zugestellt sein sollte. Es beinhaltet einen neuen, sehr teuren Kopfhörer, den ich übermorgen meinem Vater zum Geburtstag schenken will. Laut Paketverfolgung habe ich vorgestern die Lieferung selbst von der Packstation abgeholt. Doch das stimmt nicht. Zum Abholen braucht man eine Codenummer, mit der man das Paketfach öffnen kann. Die wird per Zettel in den Briefkasten gesteckt, falls ich nicht daheim wäre. Aber ich war daheim. Also rufe ich den Lieferanten an und erkläre ihm, dass ich das Paket noch immer nicht erhalten habe und noch immer darauf warte.

„Auftragsnummer! Kundennummer!“, bellt die Stimme ins Telefon und einige Minuten später: „Sie haben es bereits vorgestern abgeholt.“

„Das stimmt nicht.“

„Die Zustellung ist erfolgt.“

„Das stimmt nicht“, wiederhole ich energischer.

„Hören Sie! Die Codenummer für die Packstation wurde Ihnen in den Briefkasten gesteckt.“

„Nein!“, rufe ich energisch.

„Das Paket wurde noch am gleichen Tag abgeholt.

Für uns ist die Sache erledigt.“

„Für mich nicht, weil ich das Paket nicht abgeholt habe.“

„Das müssten Sie beweisen.“

„Wie soll ich das beweisen?“

Das hört die Stimme nicht mehr, sie hat aufgelegt.

Vielleicht hat der Bote den Zettel versehentlich in einen ganz anderen Briefkasten gesteckt und diese Person holte mein Geschenk ab und freut sich über den teuren Kopfhörer. So ein dummer Zufall! Doch wie komme ich an meine Ware, die ich längst bezahlte?

„Das war kein Zufall“, erklärt Detlef. „Der Zettel ist nie in deinem Briefkasten gelandet. Hast du nicht persönliche Übergabe angegeben?“

„Wie meinst du das?“

„Ich lasse alle meine Pakete an dich liefern mit dem Vermerk: Persönliche Übergabe. Dann darf der Bote keine Benachrichtigungen in den Kasten stecken.“

„Aber warum?“

„Der Zusteller erkennt am Absender leicht den Inhalt der Sendung. Verstehst du?“

„Nicht wirklich.“

„Du weißt, dass ich mir Computertechnik schicken lasse, auch Kameras. Das ist für die meisten Leute interessanter als ein Buch oder Kosmetikartikel.“

„Glaubst du, der Kopfhörer wurde gestohlen?“

„Sicher.“

„Und was mache ich jetzt?“

„Du kannst nichts machen. Den Kopfhörer siehst du nie wieder.“

„Er ist schon bezahlt!“

„Wenn von deinem Konto abgebucht oder per Paypal bezahlt wurde, kannst du reklamieren, bei Kreditkarte nicht.“

„So ein Mist!“

Trotzdem reklamiere ich die fehlende Lieferung schriftlich beim Hersteller, doch eine Ersatzlieferung erhalte ich nicht.

Während der Pandemie, als man gar nicht oder nur mit Maske und Test- oder Impfnachweis in einem Geschäft einkaufen konnte, habe ich den Kauf per Internet kennen- und schätzen gelernt.

Die Lieferung erfolgte meist von einem Tag auf den folgenden und klappte hervorragend. Das einzige Problem für mich waren die maskierten Zusteller, weil ich immer das Gefühl hatte, sie verbergen ihr Gesicht, um nicht erkannt zu werden und mir Böses anzutun.

Detlef kauft schon immer online ein und spart sich somit zeitraubende Fahrten zu diversen Fachgeschäften. Bisher hielt ich nichts davon, zumal ich gern durch Läden bummle und vor dem Kauf alles gern anfasse. Aber per Internet ist es bequemer und die Suche nach bestimmten Artikeln leichter.

Außerdem möchte ich die Läden, die mich während der Pandemie nicht einließen, nicht mehr unterstützen.

Detlef berät auch in Sicherheitsfragen und installiert Kameras und Alarmanlagen. Er braucht das für seine Firma, ich nicht. Schließlich lebe ich in einem ruhigen Wohnviertel mit zwei älteren Paaren und einer sehr alten Frau in Detlefs Haus zur Miete. Mir reichen seine wertvollen Tipps, wie ich Pakete annehmen und meinen Ausweis nicht aus der Hand geben soll. Ansonsten brauche ich Detlefs Hilfe am Computer, denn ich arbeite daheim.

Ich bin freier Korrektor und Lektor für Autoren und Verlage. Ich lese Manuskripte und achte auf Inhalt, Struktur und Sprache der Texte, damit sie veröffentlich werden können. Das sind neben Romanen auch Abschlussarbeiten und Texte für Webseiten.

Neuerding nutzen viele Autoren die sogenannte KI (Künstliche Intelligenz) und merken nicht, dass menschliche Fähigkeiten damit nicht ersetzt werden können. Mir ist natürliche Dummheit lieber als künstliche Intelligenz.

Detlef ist viel bei Kunden unterwegs, während ich den ganzen Tag daheim an meinem Schreibtisch sitze. Auch Detlefs Frau ist viel daheim. Aber sie kann keine Pakete entgegen nehmen, da sie im Rollstuhl sitzt. Kurz nach der Hochzeit erlitt Heike einen schweren Schlaganfall, von dem sie sich nie erholte. Zwar kann sie wieder sprechen, doch im Grunde ist sie bei allem auf Hilfe angewiesen. Sie muss sehr häufig zum Arzt, dreimal wöchentlich zur Dialyse und mehrmals im Jahr im Krankenhaus behandelt werden. Darum kümmern sich Pfleger und Fahrdienste. Detlef begleitet seine Frau nie, weil er keine Ärzte mag.

„Vertraue niemandem deine Gesundheit an, der an der Krankheit verdient!“, sagt er.

„Aber du lebst davon, kranke Computer zu reparieren“, kontere ich.

„Das ist Technik. Ein Mensch ist kein Computer.

Heute sieht der Arzt nur die Technik und nicht den Menschen. Er sollte dem Patienten in die Augen schauen, die Haut untersuchen, zuhören und sich für die Diagnose nicht auf die Technik verlassen.“

Vermutlich sind ihm Kräuter lieber als die moderne Medizin. Nur bei der Technik geht Detlef mit der Zeit, bei der Gesundheit offenbar nicht. Ich weiß, dass er Heike liebt und nicht verlieren will, doch er sagt, dass nicht alles, was medizinisch möglich ist, auch gut ist.

Nachts hockt er in seiner Werkstatt. Er tüftelt neue Programme aus, repariert Computer, richtet neue Laptops ein. Detlef ist ein Experte in der gesamten Medientechnik. Samstags trifft er sich abends mit Freunden in einem Gasthof und feiert mit ihnen bis in die frühen Morgenstunden. Mir ist schleierhaft, wann er schläft. Im Sommer verbringt er vier Wochen in Thailand. Ich finde das nicht gut, weil ich mir denke, ihm geht es nur um Sex. Doch Heike hat nichts dagegen.

„Soll er sich austoben“, sagt sie. „Das ganze Jahr über kümmert er sich um mich, obwohl ich ihm nur eine Last bin.“

Darauf sage ich nichts. Man will einen geliebten Menschen nicht als Last sehen – und doch ist es nicht einfach, mit einer Schwerkranken zu leben.

Ich besuche Heike nicht gern, weil ich ihr Leid nicht ertrage, vermutlich weniger als sie selbst. Sie wirkt immer fröhlich. Doch das ist sicher nur aufgesetzt.

Niemand kann meiner Meinung nach fröhlich sein, wenn er im Rollstuhl sitzt und nichts allein zuwege bringt.

Kindheit

An mir stimmte alles, zumindest optisch. Ich sah aus wie alle anderen Kinder bis auf meine auffallend roten Haare, weshalb mich die Kinder Rotfuchs oder Feuermelder riefen. Mir machte das nichts aus und später sogar stolz, als ich erfuhr, dass nur zwei Prozent aller Menschen weltweit rote Haare haben. Ebenso selten sind meine bernsteinfarbene Augen.

Zu schaffen machte mir seit ich denken kann eine unbestimmte Sehnsucht, als würde mir etwas fehlen wie ein Arm oder ein wichtiges Organ. Ich fühlte mich immer sehr einsam. Zwar hatte ich einen Bruder, der drei Jahre älter ist als ich, doch meine Mutter schien nur ihn zu mögen. Sie hat mich niemals umarmt oder gar geküsst. Das hätte ich nicht vermisst, wenn ich nicht gesehen hätte, wie herzlich sie mit Stefan umging. Er machte vieles kaputt und sich ständig schmutzig, aber Mutter sagte immer: „Er ist doch ein Junge.“

Von mir erwartete sie, dass ich brav und fleißig war und meine Kleider sauber hielt. Wenn Stefan fröhlich in Pfützen sprang, durfte ich nur aus der Ferne zuschauen, obwohl ich gern zu ihm gelaufen wäre.

„Mandy! Ein Mädchen tut so etwas nicht!“, wurde ich täglich viele Male ermahnt.

Deshalb durfte ich auch nicht wie mein Bruder den ganzen Tag draußen spielen. Stefan hatte sogar ein Fahrrad, ich nicht einmal eine Puppe. Ich hatte nur eine Reihe Aufgaben im Haus: Staub wischen, Blumen gießen, das Klo putzen, abtrocknen, Tisch decken und abräumen, später auch einkaufen. Ich wusste mir nur so zu helfen, dass ich bei allem trödelte. Freunde durfte ich nicht ins Haus bringen, auch nicht meine einzige Freundin Doreen. Ich ließ sie manchmal heimlich in die Wohnung, wenn die Eltern auf Arbeit waren. Mutter war Lehrerin, Vater Maurer. Doch Mutter kam nicht wie andere Lehrer mittags nach Hause, weil sie Parteisekretär in der Schule war und nahezu täglich irgendwelche Versammlungen und somit kaum Zeit für ihre Familie hatte. Vater schimpfte manchmal über die Scheißparteiarbeit. Später erfuhr ich, dass Mutter auch Berichte über das Verhalten der Schüler schrieb, weil es über jedes Kind eine Akte gab.

„Wegen deines frechen Mundwerks wirst du es nie zu etwas bringen, weil du nie studieren darfst“, prophezeite sie mir.

Aber das verstand ich damals noch nicht. Sicher wurden diese Akten nach der Wende abgeschafft.

Nach der Wende wurde vieles anders. Ich kam in die Schule und Mutter mit dem Leben nicht mehr zurecht. Sie glaubte nach wie vor, der Sozialismus sei das einzig wahre System und war erbost darüber, dass sämtliche Lehrbücher ausgetauscht wurden und sie ab sofort die Werte des einstigen Feindes unterrichten sollte. Sie musste in eine andere Schule, weil es die Schule, die sie kannte, in dieser Form nicht mehr gab. Auch Stefan hatte plötzlich Probleme mit dem neuen Schulsystem, weil nichts mehr so eindeutig war wie zuvor. Früher gab es nur ein Richtig, alles andere war falsch. Plötzlich gab es mehrere Möglichkeiten und er wusste nicht, welche Antwort von ihm erwartet wurde. Ich merkte von alldem nichts und war nur glücklich, endlich lesen zu lernen.

Da ich immer im Haus bleiben musste, las ich viel. Mich interessierte alles, besonders Geschichten über Schwestern, denn ich wünschte mir sehnlichst eine Schwester. Mein Lieblingsbuch war Das doppelte Lottchen von Erich Kästner. Darin lernen sich zwei neunjährig Mädchen in einem Ferienlager kennen und stellen fest, dass sie Zwillinge sind. Als sich die Eltern trennten, kam ein Mädchen zum Vater, das andere blieb bei der Mutter. Am Schluss der Ferien tauschen sie die Rollen. Die Eltern merken nichts, weil beide völlig gleich aussehen, aber unterschiedliche Charaktere haben.

Ich kannte das Buch fast auswendig und las es doch immer und immer wieder. So eine Zwillingsschwester wünschte ich mir von ganzem Herzen, eine, die genauso aussieht wie ich, die genau so redet und mit den gleichen Dingen spielt wie ich.

Ich spielte gern mit meinen Händen, da ich keine eigenen Spielsachen besaß. Dabei gab ich jedem Finger einen Namen und ließ sie in einem Kinderheim wohnen. Mit meiner Hand schlug ich derb auf meine Finger und stellte mir vor, es sei eine ganz böse Erzieherin.

Auch Mutter schlug mich. Sie hatte ihre Prinzipien und mochte keine Widerrede. Aber ich musste etwas entgegnen, sonst wäre ich geplatzt. Mich machte vieles wütend: wenn Mutter schimpfte oder überhaupt nicht mit mir sprach, wenn Stefan nach draußen durfte, während ich abwaschen musste, wenn Vati mich nicht vor Mutters Schlägen schützte. Eigentlich machte mich alles wütend. Anfangs warf ich dann im Zorn etwas zu Boden. Doch dafür setzte es Ohrfeigen von Mutter und ich musste die Scherben der zerbrochenen Tasse auffegen und die Pfütze der vergossenen Milch wegwischen.

Ich musste immer alles tun, was Mutter von mir verlangte und alles aufessen, was auf dem Teller war, auch das Fleisch, vor dem ich mich schrecklich ekelte.

„Ich hole den Quirl, wenn du nicht sofort runterschluckst!“, drohte sie.

Und jeden Tag musste ich eine Tasse heiße Milch mit Honig trinken. Sobald ich die Haut auf der Milch sah, wurde mir übel.

„Wage nicht zu spucken!“, drohte sie und blieb neben mir, bis ich die Tasse ausgetrunken hatte, weil Milch wichtig für die Knochen ist.

Bis heute mag ich weder Fleisch noch Milchprodukte. Kartoffeln oder Nudeln mit allerlei Gemüse sind mir am liebsten. Ein vietnamesischer Spruch sagt: Ein Essen ohne Gemüse ist wie eine Beerdigung ohne Leiche. Das klingt makaber, aber genau so sehe ich das auch.

Wenn ich vor dem Spiegel oder einem Fenster stand, wo sich mein Gesicht in der Scheibe spiegelte, sprach ich mit meiner erfundenen Zwillingsschwester, als stünde sie mir gegenüber. Stefan hat mich einmal dabei beobachtet und ausgelacht.

Er erzählte Mutter davon und die schimpfte, dass sie keine Fantastereien im Haus dulde.

Vati nannte mich seine kleine Träumerin. Er sprach nicht viel. Wir verstanden uns auch ohne Worte, während Mutter viel redete. Ich gehorchte, doch innerlich widersprach ich nahezu allem, was sie von mir verlangte. Sie schimpfte, wenn ich mit schmutzigen Schuhen und Hosen nach Hause kam, weshalb ich aus Trotz extra in eine Pfütze sprang. Die Schläge für meine Unart nahm ich in Kauf.

Trotzdem machte es mir ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich freute, während sich Mutter ärgerte, aber es brachte mir gleichzeitig eine innere Befriedigung.

Manchmal flüchtete ich in eine Krankheit, natürlich nicht bewusst. Aber heute weiß ich, dass gesundheitliche Probleme durch die Psyche ausgelöst werden, zum Beispiel durch Kummer. Ich hatte oft Fieber, Mandelentzündungen und Bronchitis, was mir zeitweise Ruhe vor der vielen Hausarbeit verschaffte.

Da ich meine Nase so gern in Bücher steckte, studierte ich nach dem Abitur Germanistik. Eigentlich wollte ich Journalist werden, aber das Praktikum bei einer Zeitung hat mir überhaupt nicht gefallen und bezahlt wurde es auch nicht. Ich wollte endlich Geld verdienen. In dieser Zeit bat mich meine alte Freundin Doreen, ihre Bachelor-Arbeit zu korrigieren. Danach kamen weitere Anfragen, für die ich pro Seite zwei Euro verlangte. Am Ende fand ich, dass ich von Korrekturen leben kann und erweiterte mein Angebot auf Lektorat, wobei ich gut dreimal so viel verdienen konnte.

Besondere Freude macht mir das Lektorieren von Romanen, obwohl ich dabei nicht so leicht und schnell verdiene wie an Texten für Webseiten und Firmenschriften. Lektorieren macht mehr Arbeit als das reine Korrigieren der Rechtschreibung. Ich achte darauf, ob die Handlung schlüssig ist, Dialoge authentisch und die Geschichte logisch wirken und mache Vorschläge für Verbesserungen.

Detlef bastelte mir eine wunderbare Internetseite, über die ich viele Kunden gewinne.

Selbst Romane schreiben möchte ich nicht. Mir fehlen die Ideen und es würde zu lange dauern bis zur Veröffentlichung. Vielleicht gelängen mir Kurzgeschichten. Ich weiß es nicht und will es auch nicht versuchen. Außerdem weiß ich, dass die Leser sowieso etwas ganz anderes herauslesen, als der Autor hineingeschrieben hat.

Buchmesse

Im März fahre ich nach Leipzig zur Buchmesse, um Kontakte mit Autoren zu pflegen und meine Dienste Verlagen und Agenturen anzubieten. Dieses Klinkenputzen ist nicht leicht, da Verlage nur an Buchhandlungen interessiert sind und diese nur an Verlagen. Agenturen raten zwar ihren Autoren, ihr Werk von einem Lektor bearbeiten zu lassen, doch sie vermitteln in der Regel keine Kontakte.

Trotzdem fühle ich mich wohl auf der Messe zwischen all den vielen Büchern, Autoren und Lesern.

Bei einem kleinen Verlag bleibe ich stehen, weil ich seine Auslagen interessant finde. Die Titelbilder unterscheiden sich angenehm von denen der großen Verlage, denn es gibt Groß- und Kleinschreibung und klare Bilder und Farben. Ich mag das übertrieben Künstlerische nicht, das vielleicht gut aussieht, aber oft kaum zu lesen ist.

„Ah! Frau Michalek!“

Ein Herr im grauen Anzug stürzt auf mich zu und macht Anstalten, mich zu umarmen. Das mag ich gar nicht, weshalb ich hastig einen Schritt zurücktrete. Nun reißt er beide Arme hoch und erfasst mit seinen beiden Händen meine rechte Hand.

„Es freut mich außerordentlich, dass Sie bereits heute kommen konnten.“

„Neumann“, stelle ich mich vor und warte darauf, dass auch er seinen Namen nennt.

Vermutlich habe ich für einen seiner Autoren schon einmal Korrektur gelesen oder das Lektorat übernommen. Leider erinnere ich mich nicht mehr. Das kommt daher, dass ich nicht zu jedem Autor einen persönlichen Kontakt habe.

„Hier habe ich Ihr neues Buch präsentiert.“

Er zeigt mit einer weiten Geste über alle aufgestellten Bücher, nimmt eines davon auf und drückt es mir in die Hand.

„Sehen Sie! Wie entzückend!“

Ich sehe. Doch ich verstehe diese seltsame Verkaufstaktik nicht. Mein Glück blieb in Ligurien lautet der Titel, was ich ziemlich kitschig finde. Doch das Foto von einem kleinen Bauernhaus mit einem Olivenbaum davor ist sehr geschmackvoll. Die Autorin Mia Michalek kenne ich nicht. Mia Michalek. Was für ein blöder Name! Sicher ein Pseudonym. Ich habe nichts übrig für Leute, die sich hinter einem falschen Namen verstecken und dann noch so einen, der wie ein alberner Kinderreim klingt.

Ligurien, denke ich verträumt. Ich mag die Gegend im Nordwesten von Italien so gern, dass ich dort in jedem Jahr meinen Urlaub verbringe, immer im September und immer im gleichen Strandhotel in Rapallo. Nur deshalb drehe ich das Buch um und lese den Klappentext: „Mein Glück begann in Ligurien und endete, als ich nach Deutschland zurückkehren musste.“ Das klingt nach einer kitschigen Liebesschmonzette, also nicht das, was ich gern lese. Ich reiche dem Mann das Buch zurück. Er klappt es auf.

„Schauen Sie!“ Er hält mir die Seite unter die Nase und nötigt mich, das Buch noch einmal zur Hand zu nehmen. „Ihr Foto haben wir wie gewünscht getauscht. Sind Sie zufrieden?“

Fast hätte ich das Buch fallen gelassen, denn das Foto zeigt mich. Mich!

„Wo haben Sie das Bild her!“, herrsche ich den Mann an.

„Aber, liebe Frau Michalek, das haben Sie selbst ausgewählt. Wissen Sie nicht mehr?“

„Nichts habe ich ausgewählt. Außerdem ist mein Name nicht Michalek, sondern Neumann.“

„Ich bitte Sie!“, ruft der Mann lachend aus. Dann ändert sich seine Miene und er fügt ernst hinzu: „Bitte unterlassen Sie Ihre Scherze!“

„Nun sagen Sie endlich, woher Sie mein Foto haben! Und wer hat Ihnen erlaubt, es unter falschem Namen zu veröffentlichen?“

„Aber Frau Michalek! Ich verstehe nicht.“

Ich betrachte das Foto genauer. Meine Haare sind auf dem Bild etwas länger und heller, fast blond statt rotbraun, was man leicht retuschieren kann, wodurch meine bernsteinfarbenen Augen noch besser zur Geltung kommen. Ich trage meine blaue Lieblingsbluse, auf der bunte Streublümchen gedruckt sind.

„Wir schlugen Ihnen einfarbige helle Kleidung vor, weil Muster irritieren … Aber ich finde, es sieht gut aus.“

„Wer sind Sie überhaupt?“, entfährt es mir.

„Messner. Mein Name ist Messner. Ich bin der Inhaber dieses Verlages und Sie“, er räuspert sich verlegen, „respektive Frau Michalek, meine Autorin.“

„Und mein Foto? Wie kommen Sie zu meinem Foto?“

„Das ist … Das ist Ihr Foto, das Sie unbedingt in Ihrer Vita haben wollten.“

„Ja, das ist auf jeden Fall mein Foto. Aber es gehört nicht in die Vita dieser Frau“, ich schaue auf den Umschlag, „dieser Frau Michalek.“

„Aber Sie sind doch Frau Michalek?“, fragt Herr Messner zögernd.

„Nein. Ich bin Mandy Neumann, freie Korrektorin und Lektorin. Hier ist meine Karte.“

Ich übergebe Herrn Messner meine Visitenkarte, auf der ebenfalls ein Foto von mir aufgedruckt ist.

„Diese Ähnlichkeit!“, ruft er aus. „Verblüffend. Tatsächlich verblüffend. Das sieht man sonst nur bei eineiigen Zwillingen oder Doppelgängern. Darüber gibt es einen guten Psychothriller. Kennen Sie Der Doppelgänger von Dostojewski? Interessant. Sehr interessant. Lesenswert.“

Der Mann schwatzt weiter, doch in meinem Kopf hat sich das Wort Zwilling festgesetzt, zumal ich Doppelgänger für Unsinn halte. Aber ein Zwilling ist ebenfalls Unsinn. Ich weiß genau, dass ich keine Schwester habe, nur einen drei Jahre älteren Bruder.

„Sie hören von meinem Anwalt“, sage ich sehr laut und gehe mit hoch erhobenem Kopf davon.

Solch eine billige Drohung habe ich bisher noch nie ausgesprochen, doch anders wusste ich mir nicht zu helfen. Auf jeden Fall muss ich der Sache nachgehen, denn der Mann schien tatsächlich zu glauben, ich sei diese Autorin Michalek.

Zwilling. Das Wort kreiselt durch meinen Kopf und bringt mich ganz durcheinander. Ich kann mich kaum auf die Straße konzentrieren, weshalb ich während der Heimfahrt falsch abzweige. Ich merke es erst, als sich mein Handy ausschaltet, weil ich in ein Funkloch geraten bin. Mich wundert, dass es heutzutage noch Gegenden ohne zuverlässige Verbindung gibt.

Viele Jahre lang sträubte ich mich gegen ein Navi.

Schließlich bin ich in der Lage, Karten zu lesen und mich somit auch in unbekannten Gegenden zurechtzufinden.

Heute besitze ich eine App auf meinem Handy und möchte sie nicht mehr missen. Der einzige Nachteil ist, dass ich mit dem Navi nicht mehr weiß, wo ich mich gerade befinde, in welcher Richtung mein Ziel ist und wie die umliegenden Dörfer und Städte heißen. So wie jetzt. Ich bin ohne Karte komplett aufgeschmissen, da ich nicht weiß, wohin ich abbiegen müsste. Die Straßenschilder nennen nur das nächste Dorf, dessen Name mir gar nichts sagt. Warum bin ich nicht mit dem Zug gefahren, zumal zwischen Chemnitz und Leipzig jede Stunde ein Zug fährt?

Ich sehe in der Ferne das Zeichen einer Tankstelle.

Endlich! Dort wird man mir weiterhelfen. Außerdem brauche ich dringend Diesel und fahre erfreut näher. Aber die Tanke ist geschlossen. Kein Mensch auf der Straße, den ich fragen oder um Hilfe bitten könnte, nur dunkle Häuser, die ihre Rollläden längst heruntergelassen haben. Einzelne Straßenlampen leuchten matt, eine davon flackert. Hier gibt es nicht einmal Bürgersteige, die man hochklappen könnte.

Was mache ich nur? Die Gegend ist flach. Es gibt nur Felder. Doch weit sehen kann ich nicht, weil es bereits zu dunkel ist. So langsam kriecht ein ungutes Gefühl in mir hoch und vor allem Kälte. Das Thermometer im Auto zeigt fünf Grad an und ich trage nur meine Kostümjacke, um zur Messe nicht unnötig viel mit mir herumzuschleppen.

Ich klingle an der nächsten Tür.

„Mir lähm da in dor Bamba. Hier is nüscht. Gehnse da nübor, da is Empfang.“ (Wir leben hier in der Pampa/Einöde. Hier gibt es nichts. Gehen Sie dorthin, dort ist Empfang.)

Der Mann zeigt ins Dunkle, wo keine Lampe mehr ist. Ich setze mich ins Auto, doch mein Handy reagiert nicht. Ich steige aus und gehe ein paar Schritte einen kaum sichtbaren Pfad entlang, der leicht ansteigt. Es nieselt. Auch das noch! Mein linker Schuh versinkt in einer Pfütze. Mist! Endlich leuchtet das Display grau auf, aber keine Karte. Ich muss die App neu laden und vertippe mich mehrmals. Am liebsten würde ich die blöde Technik ins Feld schmeißen. Aber ich kann mich beherrschen, obwohl mich die Linien auf dem Bildschirm irritieren. Glaubt mein Handy, dass ich jetzt laufen will? Ich rufe Detlef an, aber der geht nicht ans Telefon.