Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

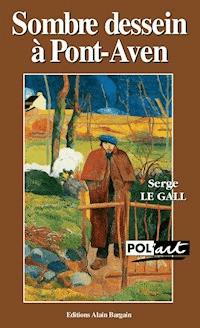

- Serie: Landowski

- Sprache: Französisch

Un soir, dans le paisible port de l’embouchure de l’Aven, une femme est découverte sans vie sur le canapé d’un artiste peintre...

Une jeune femme est allongée sur le canapé en cuir bleu. Un chat gris l’observe. C’est le silence. Elle est morte. Que venait-elle faire à Port-Manech ?

La magistrate Lorraine Bouchet qui possède une maison sur la côte, sollicite le commissaire Landowski pour enquêter parallèlement à l’action des autorités

locales. La mission s’avère difficile pour le célèbre policier. Les indices sont rares et les témoins peu loquaces. Surtout quand ils décèdent un à un...

À l’embouchure de l’Aven et du Belon, les lumières s’allument sur la mer les nuits de pleine lune. Léa Velso et Franz Déricourt explorent les fonds marins dans les parages de l’Île Percée, tandis que Séverin Orchar barre le bateau d’assistance. Que cherchent-ils ? Et pourquoi donc Lorraine s’intéresse-t-elle à cette affaire ?

Comme à son habitude, dans ce 27e tome, Landowski furète à son rythme pour résoudre l’énigme !

EXTRAIT

C’est là qu’il entrepose notamment son matériel, ses livres et les oeuvres qui n’ont pas trouvé preneur. Celles aussi qu’il ne terminera jamais. C’est là qu’il se repose l’après-midi, allongé sur le canapé bleu. C’est là qu’il refait le monde et qu’il aspire au bonheur. C’est là qu’il se souvient et qu’il ne parvient pas à oublier. Il appuie sur l’interrupteur et la scène s’éclaire. Le canapé est toujours là. Seulement, il est occupé.

Une femme y est allongée. Nue. Dans une pose particulière. Elle ne respire plus.

Temps de chien sur Port-Manech.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

La mer, les sentiers empruntés par des truands du côté de Rosbras, un mercenaire de retour d’Afrique venu retrouver une virginité morale à Port-Manech et nourrissant une passion à peine dissimulée envers Léa, le tout assaisonné par de troublantes relations familiales forgent un huis clos estival à mettre entre toutes les mains -

Ouest France

À PROPOS DE L'AUTEUR

Dans la collection Pol’Art,

Serge Le Gall a mis en scène les tribulations du détective Samuel Pinkerton. Dans la collection Enquêtes et Suspense, il vous propose de participer ici à la vingtième enquête du désormais célèbre commissaire divisionnaire Landowski.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 289

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

REMERCIEMENTS

- À Roger RODE, peintre et sculpteur.

Il m’a souvent entendu dire que je commence un roman en partant d’un simple événement et que je raconte ensuite une histoire dont je ne connais ni le contenu ni la fin.

Roger a eu la très bonne idée de me suggérer le tout début de cette nouvelle enquête du commissaire Landowski et Alice est entrée en scène.

L’auteur

« Au matin

Du premier jour,

Jia s’éveilla sur la natte tressée,

Comme la fleur de nénuphar

Au soleil levant. »

Uchen Yang,

Infatigable voyageur chinois

(Période des Cinq Dynasties - Xe siècle)

I

La brise s’amuse un peu avec le battant de la fenêtre comme si elle voulait l’ouvrir davantage. Une odeur particulière de peinture à l’huile, mélangée à des senteurs exotiques, traîne dans la pièce.

Un chat gris cendre glisse la patte par l’interstice, recommence, insiste. Il a envie de s’aventurer et de découvrir en solitaire. Comme tous les chats.

Puis il hésite.

Sur le canapé en cuir bleu cobalt, une femme est allongée.

Peut-être qu’elle se repose. Un chat sait parfaitement ce que c’est de faire la sieste. Il se loverait bien contre cette femme pour l’accompagner voluptueusement durant sa pause. Le chat adore ce temps si précieux où l’on ne fait rien. Rien du tout. Seulement il faudrait qu’elle soit d’accord. Juste un moment.

Et puis on approche lentement de la fin d’après-midi. Cette belle personne aura bien un reste de déjeuner à offrir au visiteur à quatre pattes. Un ronronnement et des yeux gracieux feront la différence. Alors, il s’enhardit et se glisse, se faufile sans faire de bruit. Il ne faut pas la brusquer ni la surprendre. Sinon il faudra fuir sans demander son reste. Juste la rejoindre et l’accompagner. Surtout ne rien déranger dans le décor. Il n’y a que les félins pour réussir ce tour de force dans un magasin de porcelaine.

Quand le chat se décide enfin à sauter sur le plancher, il y a juste un léger bruit de chute. Imperceptible s’il en est, puisque la belle n’a pas bougé.

La tête posée sur son bras replié, elle semble dormir.

II

C’est un petit raidillon qui sent bon la mer.

Après avoir quitté tranquillement le port, on délaisse la saignée d’enrobé pratiquée dans la butte à une époque pas si lointaine, pour faciliter l’accès à la mer. On remonte à pied sur la droite en suivant l’ancienne route qui épouse le relief comme les constructions accolées qui se tiennent chaud en se moquant du vent.

Les maisons désertées à droite et à gauche se sont assoupies à force de solitude. Les volets de bois masquent les fenêtres et les boîtes aux lettres sont gavées de courriers muets. On est hors-saison…

La côte malmène cuisses et mollets sur une centaine de mètres avant l’amorce du sentier côtier, balisé par une sorte d’aiguille de granit qu’un tailleur de pierre aurait omis de travailler. L’accès en voiture passe beaucoup plus haut et fait un grand détour en épousant la courbe de la butte, pour redescendre de l’autre côté. Le marcheur solitaire connaît bien cette sente périodiquement désertée qui permet d’atteindre plus rapidement la plage.

Dans les années cinquante, les petites gens ne pouvaient pas se payer une voiture. On en voyait parfois quelques-unes, noires, ressemblant aux véhicules d’Al Capone et achetées par quelques commerçants en vin ou en charbon. Les enfants aimaient les regarder passer.

Il y a des années, les bateaux à moteur transformés en transports de passagers par des navigateurs avisés descendaient l’Aven pour amener jusqu’à Port-Manech des femmes et des enfants heureux de profiter des bains de mer. Enfin autre chose que les plongeons en rivière où les seilles étaient discrètement déversées au petit jour.

Une fois débarqués au port, les petits groupes empruntaient le sentier côtier pour rejoindre la plage. Ils avaient les bras encombrés de chambres à air de camion pour servir de bouées, de jouets en bois et des petits navires dont la flottabilité laissait à désirer. Mais dans les yeux des enfants, il y avait cette fière étincelle qui en disait long sur leur bonheur.

Quand il s’est arrêté ici, c’est l’histoire qu’on lui a racontée. Comme s’il fallait qu’on n’oublie pas et qu’il en serait l’un des dépositaires puisqu’il avait choisi de s’installer dans le coin.

L’effort imposé au marcheur solitaire n’est pas pour lui déplaire. Il aime pratiquer ces bords de mer, de landes et d’ajoncs, de rocailles et d’éboulis, pour rêver à des aventures aux antipodes sur des navires audacieux.

Les embruns et le sel l’inspirent quand les genoux protestent un peu. Surtout s’il n’y a pas de mur de béton pour boucher la vue.

Il y a quelques années maintenant qu’il est arrivé ici, à l’embouchure de l’Aven, à Port-Manech. Par hasard. Les autres diraient que c’était pour une femme. Ou à cause ! L’histoire individuelle protège ses zones d’ombre. Mais lui, il s’en fout royalement de ce que pensent les gens. Il y en a si peu qui se réjouissent de ce que vous faites. Et encore moins qui vous le disent !

Quand il a débarqué ici, il avait juste l’intention de passer quelques mois au calme en regardant la mer du matin au soir pour se vider la tête. Il avait vraiment besoin de se rincer les neurones. Pour changer de vie peut-être. Pour oublier l’autre.

Le souhait a tellement dépassé ses espérances qu’il n’est jamais reparti. Peut-être qu’il savait déjà qu’il avait posé son sac. Définitivement. Il y a parfois des décisions que l’on prend sans se rendre compte. Ou alors on ne veut pas se l’avouer. De peur qu’elles ne se sauvent.

Et puis ici c’est certainement mieux qu’ailleurs. Qu’avant surtout !

Quand il vivait à Paris, il était artiste, peintre et photographe. Pas du genre à s’affubler de jabots et de colliers à faire se pâmer les fausses égéries parfumées à l’excès, le jour du vernissage. Avec les pique-assiette qui vont bien puisqu’on rince gratis jusqu’à la fermeture. Non, juste un artiste qui aimait coucher sur la toile des paysages, des portraits, des scènes de rue ou de bistrot, des femmes aussi pour peu qu’il y ait en elles des modèles qui s’ignorent. Ou alors des clairs-obscurs en argentique pour sublimer des corps féminins. Tout regard qui pouvait susciter l’envie avant de céder la place au travail.

Lui, il signait Franz. Avec un z en écriture cursive qui se terminait en large boucle. Avec de la peinture noire en écailles de tortue, comme si les lettres refusaient qu’on les caresse.

Il en a rencontré de ces visiteuses un peu parties et complètement nazes, qui ergotaient sur le tracé si particulier de sa signature et exigeaient qu’il la trace grandeur nature, jusqu’au-dessous de la taille dans l’intimité d’une alcôve aux senteurs de paradis perdus. Une fois pour remonter vers le nombril, une autre fois pour s’aventurer plus bas. De ces choses qui s’éloignent souvent de l’essentiel pour partir à la recherche des sensations que le temps a balayées. L’artiste nourrit parfois de curieux fantasmes dans l’esprit de ses aficionados. Pas certain qu’il ait envie de les connaître tous.

Puis il en a eu assez de cette vie factice, de ces faux sentiments, de ces amours éternels sans lendemain. De quoi retrouver une certaine sérénité. De quoi espérer plus ou mieux, c’est selon. Et pour ça, il faut toujours changer de crémerie. Vite !

Ce qu’il a fait un jour de novembre en souvenir d’un drame planétaire qu’il n’avait pas oublié.

Là, il rentre d’une promenade sur les bords de l’Aven. Il y a le long des rives nonchalantes, de ces anses discrètes à faire lever le crayon vers la page blanche pour saisir l’instant. En début d’après-midi, il est remonté dans la ria pour retrouver des émotions et jeter quelques traits rapides sur le papier. Faire comme avant. Partager la feuille. Faire allégeance à la perspective. Saisir le ton et la mesure. La musique en quelque sorte. Pour faire comme si. Pour y croire encore. Pour ne pas mourir. Mais…

Peut-être en fera-t-il une œuvre qu’il reléguera finalement au fond de son atelier. Faudrait qu’il soit décidé. Faudrait qu’il en ait envie. Probablement donc qu’il n’en fera rien. De ces ébauches furtives, il en a plein les cartons. Qu’importe !

Il a un ami dans le coin. Tout le monde l’appelle Lulu. Ce n’est pas le diminutif arrangé de son prénom qu’on n’utilise jamais. Tout simplement le nom de son bateau. De ça aussi, il s’en fout.

Ah oui, le bateau ! Une sorte de côtier solide et ventru rayé des rôles. Pas bien taillé pour la noble pêche mais très sûr et très rapide pour assurer bien d’autres missions. Il y a du cheval sous le pont. On peut embarquer du monde et du matériel. Voguer loin et longtemps pour peu qu’on ait prévu le nécessaire. Le navire est doté d’un grand roof fermé par un panneau à glissière qui refuse souvent de manœuvrer quand on le sollicite. Comme pour faire ch…

En bas c’est la cale aménagée pour que les chargements ne jouent pas à changer de bord. On en connaît de ces bateaux dont la cargaison mal arrimée a causé la perte. Plus vers la poupe, la timonerie en plexiglas bricolé est constellée d’autocollants fatigués et surmontée de fanions colorés. Ces derniers servent à repérer les casiers que le surnommé Lulu mouille non loin des rochers inaccessibles du rivage et plus loin en mer, au-delà de Kerfany.

Il est un des seuls à s’aventurer dans les parages de l’Île Percée. Il y a eu des drames dans le coin et, même par temps calme, en pleine après-midi, il n’y a pas foule de quilles à croiser dans les parages du tas de cailloux. Un drame de mer est si vite arrivé.

Lulu reste bien discret d’ailleurs sur ses prises, même s’il arbore parfois un homard de belle taille pour faire des jaloux. Ce qu’il pêche autrement, il se garde bien d’en faire étalage. Et si vous avez vraiment envie de lui poser la question, essayez plutôt en milieu de matinée. Après l’apéritif, vous risqueriez une déconvenue. Pour le moins…

Franz a rencontré Lulu lors d’une de ces soirées déjantées où l’ambiance dérape au fur et à mesure que la nuit s’avance et que les irréductibles négligent l’évidence, comme si la peur du noir incitait à faire la fête jusqu’au matin.

L’homme avait apporté son accordéon et il avait fait danser la compagnie. Les danseurs insoupçonnés sortent du bois quand vient la nuit. C’est le moment où le regard de l’autre n’est pas qualitatif. Il avait son piano du pauvre, aux touches usées et aux bretelles fatiguées par des aventures jalousement gardées secrètes. Seul le son de l’instrument n’avait pas vieilli. Plus tard, bien campé sur ses jambes au milieu du parking, le virtuose avait même continué à caresser les nacres de son engin pour faire pleurer les étoiles, au grand dam des voisins rêvant d’un sommeil serein. La partition terminée, il avait disparu comme il était venu. Subrepticement. La rumeur disait qu’il s’arrêtait souvent quelque part sur la lande pour lancer quelques notes vers les étoiles avant de rentrer chez lui.

La pêche, pas plus que la musique d’ailleurs, n’est pas le gagne-pain de Lulu. On dit qu’il est bourré de fric mais personne n’en sait rien au juste. Sauf que ça pourrait être vrai parce qu’il a bourlingué en Afrique après la décolonisation et que, depuis son retour en métropole, il semble vivre de l’air du temps. Et ce ne sont pas les trois poissons qu’il ramène tous les quatre matins qui pourraient faire bouillir sa marmite.

De ses épopées subsahariennes, il ne parle guère. Sauf pour évoquer des bagarres mémorables contre des noirs au torse nu ou quelques aventures épicées, auprès de femmes oisives, délaissées par leurs colons de maris, élégamment prises à l’heure de la sieste. De quelques natives aussi, rencontrées sur l’Oubangui ou sur les rives du Nil bleu à la saison des pluies, et sauvées d’une mort certaine parce que l’homme n’a jamais supporté l’abus de pouvoir. De son regard aussi planté définitivement au-delà de l’horizon qui n’effacera jamais la nostalgie.

Aujourd’hui, Lulu devait remonter par la rivière jusqu’à Pont-Aven. Un rendez-vous chez le dentiste et une visite à sa banque étaient au programme. C’est ce qu’il avait annoncé. Franz en a profité, histoire de changer un peu d’horizon. Le temps lui paraît parfois long quand la belle saison tarde à venir. C’est la lumière qu’il attend pour allumer les paysages. Moins les cohortes bruyantes qui arpentent le sentier menant à la plage. Même s’il y repère de jolies silhouettes.

Mais aujourd’hui, c’est calme plat. Il n’est donc pas pressé de rentrer chez lui. Le temps est chafouin, jouant du nuage et de l’éclaircie comme un amoureux hésitant. Sur le sentier, il fait toujours un peu sombre. La végétation assez dense y est pour quelque chose. Il ne s’y attarde pas trop et fait demi-tour.

Franz habite une maison accrochée dans la montée, serrée entre deux autres, comme pour se tenir chaud l’hiver. En voiture, on y arrive par la route qui remonte du port, ou à pied si les mollets ne rechignent pas. On y accède par un escalier de pierres plates qui musarde dans un jardin de curé et on atteint d’abord un palier sur lequel s’ouvre la porte de la maison d’habitation. Sur la droite, il y a encore quelques marches, maçonnées celles-ci, qui mènent à une sorte de repaire de forban qui flanque la maison comme une tour de guet. C’est là que l’artiste en escale a installé son atelier.

En fait d’atelier, c’est un décor qu’il a composé en arrivant, se donnant ainsi bonne conscience d’être prêt à reprendre ses activités. S’il touche brosses et pinceaux, ce n’est guère que pour en apprécier la souplesse des soies et s’il garde des tubes ouverts, c’est pour en sentir l’odeur si particulière.

Franz passe le portillon fatigué qu’il tire soigneusement derrière lui puis il attaque la courte volée de marches jusqu’au palier.

Il s’est arrêté.

Il lève les yeux vers son antre. On dirait que l’une des ouvertures qui regardent l’estuaire n’est pas bloquée par l’espagnolette et que le courant d’air l’a poussée. Il ne part jamais sans fixer les fenêtres. Les coups de vent soudains seraient meurtriers. Il reprend son ascension puis pose les pieds sur le plancher d’une sorte de varangue qui ceinture en partie la tourelle.

L’été, il tire un canapé bleu sur cette terrasse exiguë et il y reste des heures à contempler le ressac qui attaque sans relâche la pointe de Penquernéo.

Avant de pénétrer dans son havre discret, il tire sur une cordelette de nylon qui descend un pavillon rouge et qui en fait monter un vert, comme s’il hissait les couleurs sur un navire, puis il place sa main ouverte au-dessus de ses yeux pour scruter l’intérieur du local mais on n’y voit vraiment rien avant d’avoir aiguisé le regard. On ne sait jamais. Rien ne bouge. La dernière toile qu’il avait commencé à peindre avant de quitter Paris est toujours posée sur le chevalet d’atelier. Il ne l’a jamais terminée. Il ne la finira pas. Elle est le témoignage d’une sorte d’éternité. C’est ainsi quand on fige une histoire pour en commencer une autre. Il repère toujours le même matériel disposé tout autour de l’œuvre qui lui renvoie l’image habituelle du capharnaüm organisé par les artistes. De quoi le rassurer. Il aime à penser qu’il suffirait d’un geste pour qu’il reprenne le travail exactement à l’endroit où il s’est arrêté.

La porte n’est pas fermée. Une fois de plus, il a dû oublier de prendre la clé fichée dans la serrure, mais de l’autre côté. Il soupire et esquisse un rictus d’énervement. Il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Il entre et accroche sa musette à croquis à un crochet fixé sur le côté de la table qui accueille l’ordinateur, puis il s’avance vers la partie plus sombre du local. C’est là qu’il entrepose notamment son matériel, ses livres et les œuvres qui n’ont pas trouvé preneur. Celles aussi qu’il ne terminera jamais. C’est là qu’il se repose l’après-midi, allongé sur le canapé bleu. C’est là qu’il refait le monde et qu’il aspire au bonheur. C’est là qu’il se souvient et qu’il ne parvient pas à oublier.

Il appuie sur l’interrupteur et la scène s’éclaire. Le canapé est toujours là.

Seulement, il est occupé.

Une femme y est allongée. Nue.

Dans une pose particulière. Elle ne respire plus.

Temps de chien sur Port-Manech.

III

— Elle est morte ?

— On dirait bien.

Franz Déricourt n’était plus tout seul devant le corps dénudé, définitivement immobile sur le canapé bleu. Léa, sa presque voisine venait de le rejoindre il y avait juste quelques minutes.

Elle vivait dans une maison un peu retirée située de l’autre côté de l’anse. De chez elle à vol d’oiseau, elle pouvait apercevoir le drapeau hissé au-dessus de l’atelier et en déterminer ainsi la couleur. Vert indiquait la présence de Franz chez lui. Rouge signifiait qu’il n’était pas là ou qu’il voulait qu’on le croie. Le chiffon rouge servait aussi à dire : « Foutez-moi la paix ! » Et ce n’était pas un vain mot ! Franz n’aimait pas les importuns. Pas plus que les amis envahissants d’ailleurs !

Pour venir chez l’artiste, Léa coupait par le bord de mer puis rejoignait le sentier en louvoyant entre les rochers qui semblaient avoir été négligemment abandonnés à cet endroit par un géant jouant aux billes. Parfois elle faisait un détour et descendait par la route longeant l’arrière des cabines de plage puis elle prenait le sentier côtier menant au port.

Quand elle avait une livraison à faire à l’artiste car il avait toujours besoin de quelque chose comme la plupart des hommes, elle venait par le haut de la butte. Uniquement si la voiture était nécessaire pour transporter un objet lourd ou encombrant. Voire plusieurs articles pas faciles à trimbaler. Des packs d’eau, du vin, du lait, des pommes de terre, du riz, des pâtes, du papier toilette. En fait, le nécessaire que tout un chacun rapporte du supermarché en fin de semaine.

Le reste du temps, elle empruntait l’escalier de pierre. Elle aimait bien qu’il l’attende au bord de l’étroite terrasse. Elle tentait de lire le tout proche avenir dans ses yeux bleus. Plus prosaïquement, elle arrivait à savoir immédiatement si elle resterait jusqu’à la nuit ou si elle ne faisait que passer. Intuition féminine.

Ce jeu de pavillons de couleurs, c’était parce que Franz avait horreur d’être surpris. Il ne supportait aucune intrusion dans sa vie de solitaire magnifique. Il n’avait que trop vécu le système des portes ouvertes qui empêchaient les gens de se poser vraiment et qui, parfois, confinait le propriétaire dans un rôle de compteur de points. Il n’avait jamais été fan d’une vie à plusieurs où chacun se dessine un territoire qui s’arrête où commence celui de l’autre. Ni pour un mélange communautaire.

Ici à Port-Manech, c’était une autre configuration. Si l’on voulait rester seul, personne ne venait vous importuner mais, si vous aviez besoin de chaleur humaine, il pouvait y avoir l’une de ces rencontres nocturnes dans des pentys rénovés perdus dans la campagne où toutes les outrances restaient permises pour peu qu’elles soient tues, celées, voire même effacées le matin venu. Le lot de beaucoup de stations balnéaires en somme. La période estivale a ses propres règles qui, elles-mêmes, sont faites pour être transgressées. Paraît que ça s’appelle du talent !

Comme Léa vivait seule depuis le départ de son ultime compagnon, elle faisait office de cuisinière, plutôt pour le dîner qu’elle partageait souvent avec l’artiste. Quitte d’ailleurs à partager aussi son lit et à ne repartir qu’au matin, après un petit-déjeuner fleurant bon la tendresse.

Mais pas toujours. Leur rapprochement régulier semblait satisfaire les deux parties. Après bien des expériences parfois si décevantes, la pratique sexuelle peut se transformer en besoin naturel qui ne ressemble plus vraiment à ces élans fougueux que la jeunesse promet comme éternels. Même s’il n’y a pas lieu de s’en priver.

Curieuse alliance quand même d’un ancien artiste devenu misanthrope à ses heures et d’une femme esseulée où les deux personnages trouvaient leur compte sans envisager d’en exiger davantage. Équilibre subtil entre une femme et un homme se retenant l’un l’autre pour ne pas basculer dans le vide. C’est drôle de penser parfois que le précipice n’est jamais bien loin. Pour eux deux, le cheminement périlleux sur le fil du rasoir ne pouvait pas leur être étranger.

— C’est qui ? Tu la connais ? demanda Léa en croisant les bras sur son débardeur kaki.

Été comme hiver, elle portait ce vêtement moulant sans rien dessous qui s’arrêtait à la lisière d’un pantalon de brousse multipoches. De chaque vêtement, elle en avait deux ou trois d’avance dans son armoire de chambre. Parfois elle passait un gilet en fibre polaire par-dessus. Munie d’une capuche contre la pluie. Accessoirement contre le froid plus rare en bord de mer.

— Je la reconnais ! lâcha Franz en hochant la tête.

— Une de tes ex ?

Les ailes du nez de Léa se pincèrent légèrement. Femme contre femme. Normal.

— Pas vraiment, dit-il en tentant d’esquiver.

— Vous avez couché ?

Léa ne lâchait jamais. Rien. Elle en avait trop vu. Franz le savait très bien. Il soupira et expliqua :

— Alice s’était inscrite en fac à Paris. Elle arrondissait ses fins de mois en posant pour des artistes. Je l’ai employée comme modèle pendant quelques mois. Entre autres !

— Et forcément, vous avez couché !

Il chantonna :

— Je te parle d’un temps…

— Ben parle alors !

— En réalité, elle ne posait plus souvent pour moi quand c’est arrivé. Elle me ramenait des copines. Mais c’est arrivé. Naturellement.

— C’est drôle cette façon que vous avez, vous les hommes, d’essayer de transformer une partie de jambes en l’air en une faute grave du destin.

Il réagit aussitôt.

— Ricane si tu veux mais je n’ai pas de compte à te rendre, il me semble !

— T’excite pas ! Y a prescription, je suppose ! J’avais peur que tu te fasses passer pour une victime ! J’en ai connu un comme ça dans le temps. Je n’aime pas bien.

— Il a eu l’élégance de disparaître ?

— Je l’ai viré !

— Pour devenir une épouse respectable !

— Il y a un temps pour tout.

— Plus tard, Alice a rencontré quelqu’un. J’imagine que son copain n’a pas souhaité qu’elle continue à venir chez moi et on ne s’est plus revus.

— Sauf aujourd’hui !

— C’est un brin surréaliste, notre échange, tu ne trouves pas ? Une conversation de salon. Pourtant il y a un cadavre sur le canapé et tu me questionnes sur des trucs vieux comme Hérode !

— J’avais envie de savoir. Si je couche régulièrement avec toi, c’est que nous ne sommes pas complètement des étrangers. Peut y avoir quand même un petit quelque chose en plus. Est-ce que tu peux comprendre ça ?

— Mais avoir ce type de conversation devant une dépouille mortelle, c’est lui manquer de respect non ?

— Probablement…

— À part ça, on va nous demander pourquoi on n’a pas immédiatement appelé les gendarmes !

Léa réagit au quart de tour.

— Faut faire bien attention à ce qu’on dit et à ce qu’on fait ! Après il sera trop tard.

— Tu as raison.

Léa tourna la tête en direction du corps immobile.

— Elle est sur le ventre, la tête sur le bras plié et la jambe gauche remontée vers le buste. Comme si elle s’était assoupie après avoir fait l’amour.

— Tu y tiens hein !

— Je te rappelle que tu m’as déjà vue dans cette position, toute aussi nue et sur ce canapé précisément. Même que tu m’as fait prendre la pose sans pour autant me dessiner. Dommage que tu n’aies pas voulu…

Léa soupira ostensiblement comme pour bien matérialiser un grand regret.

— C’est drôle, dit-elle étrangement. Ça aurait pu être moi.

— Les modèles se suivent…

— Chameau !

— Le plus important c’est de savoir ce qu’on fait maintenant. On ne va pas rester tous les deux, là à attendre je ne sais quoi. Elle est morte, elle est morte !

Franz en faisait des kilos tout à coup.

— Tu n’as pas beaucoup de considération pour une ancienne maîtresse, dis donc !

— Je n’ai pas encore appris à ressusciter les gens, excuse-moi !

— La police va te soupçonner ! Toi et elle ici…

— Et toi ?

— Personne ne sait que je suis venu chez toi. Il n’y aurait que toi à pouvoir le dire ! Et puis ce n’est quand même pas dans ma maison qu’elle est morte !

— Mais tu l’as vue comme moi !

— Sauf que je suis arrivée après la bataille ! Faudrait que je dise que tu étais auprès d’elle quand je suis entrée chez toi et qu’elle était déjà morte. Pas bon pour toi ça ! Je ne sais pas ce que tu as fabriqué avant que j’arrive et je ne veux même pas le savoir.

— Tu me lâches ? Léa ne répondit pas.

— Tu me mets dans une drôle de position, faut dire ! C’est mieux que tu dises que tu l’as trouvée morte, dit-elle sobrement. Même si ce n’est pas vrai. Tu n’as vu personne. Tu ne sais rien d’autre. Tu réponds aux questions. Point barre ! C’est comme ça qu’il faut réagir !

— T’as ptêt raison !

— Mais qu’est-ce que tu crois ? Comment j’ai fait moi quand mon mari…

Il l’interrompit aussitôt.

— Ne parle pas de ça, tu veux !

Léa haussa les épaules et revint au sujet.

— C’est bizarre quand même ! On dirait qu’elle avait pris la pose quand c’est arrivé…

— Qu’est-ce que tu veux insinuer ?

— Elle était prête. Elle attendait ton retour pour une raison à elle. Ou comme un jeu. Vous avez peut-être voulu revivre une scène intime. Un brin de nostalgie vous a saisis et vous a emportés ! Raviver la flamme, tu vois ce que je veux dire. Et puis les rancœurs sont remontées d’un coup et ça a dérapé ! Qui trop embrasse mal étreint !

— Mais qu’est-ce que tu vas chercher !

— Je vois ce que je vois. Si c’est uniquement pour prendre le thé avec des petits gâteaux sablés, c’est rare que les visiteuses se déshabillent avant de s’asseoir sur le canapé !

Léa s’approcha du corps.

— Tiens, elle a même des traces de peinture sur le cou…

— Évidemment ! J’ai tâté la carotide pour voir si son cœur battait encore.

— Avec de la peinture sur les doigts ?

— Ben oui ! Léa s’emballa.

— J’n’en reviens pas ! Tu te balades avec des gants les trois quarts du temps, même avec moi soit dit en passant, et là, tu oublies tes allergies et ta maladie de peau ? Faut vraiment que tu aies gardé un excellent souvenir d’elle pour qu’elle te fasse encore de l’effet !

— Je n’ai pas réfléchi. Je pouvais p’têt la sauver non ?

— Et comment tu as fait ton compte ?

— C’est ces tubes-là !

Il désigna une boîte de couleurs au contenu bien tourmenté.

— En entrant, j’ai tout foutu par terre sans faire attention. J’ai dû m’en mettre sur les doigts en les ramassant.

— On pourrait plutôt croire que tu as essayé d’effacer des traces compromettantes…

— Mais non. Qu’est-ce que tu imagines ? J’ai simplement eu un geste naturel. Je n’ai pas envie d’être soupçonné juste parce que j’ai été maladroit !

— Tu expliqueras tout ça aux enquêteurs. Y vont apprécier, moi je t’le dis !

— Y a rien à trouver !

— Sauf si…

Franz fronça les sourcils.

— Si quoi ?

— Si vous avez fait l’amour avant euh, l’accident…

Franz se recula d’un pas et il leva un index menaçant.

— Tu cherches à me mettre ça sur le dos ou quoi ?

— C’est toi qui sais si tu l’as fait ou si tu ne l’as pas fait ! Je cherche à te mettre en garde, c’est tout !

Il ricana puis il dit sur un ton perfide :

— Mais toi, t’étais où pendant ce temps-là hein ?

Le ton monta subitement d’un cran.

— Tu peux me le dire ?

Léa se redressa, prête à se défendre.

— Comment ça où j’étais ?

— J’ai juste eu le temps de hisser le pavillon que tu étais déjà là. Bizarre non ? Tu ne pouvais pas venir de chez toi en même pas cinq minutes. Même en traversant le jardin de tes voisins au pas de course ! Peut-être que la jalousie a été plus forte et que…

— Jalouse d’elle ?

Léa montra le corps d’un index insistant.

— Mais je ne la connaissais pas ! Et pourquoi je l’aurais tuée cette femme ?

— C’est à toi de me le dire !

— Ou à toi ! Elle est nue. Elle attend le retour d’un amant. Elle s’est déshabillée comme avant, comme toujours. Elle veut lui faire une surprise, lui rappeler l’un ou l’autre de ces moments délicieux où il posait son couteau à peindre sur la palette avant de s’approcher…

— Tu devrais écrire des romans !

— Et tu l’étrangles en la regardant dans les yeux alors qu’elle cherche à comprendre pourquoi elle est en train de mourir !

— Tu te fais de ces plans !

— Pas tant que ça ! J’ai vu le bateau de Lulu puis le pavillon vert. J’ai compris que tu étais rentré. Je suis venue. Voilà.

— Et il était où le bateau ?

— À quai.

— Pas possible ! Et il fallait que tu ne sois pas loin pour le voir.

— Je dis « à quai » pour dire qu’il n’était pas encore reparti, c’est tout !

— Il sortait déjà du port quand j’ai attaqué le raidillon. Je l’ai aperçu entre les maisons.

— Disons qu’il a fait un détour ! lança Léa comme si cela n’avait aucune importance. Je ne sais pas moi ! Tu as peut-être traîné en route !

— Je ne me suis pas pressé, c’est vrai. J’ai fait une petite halte au début du sentier pour satisfaire un besoin pressant puis regarder la mer. Quelques minutes. Un quart d’heure peut-être.

— Et tu en déduis ?

Franz regarda Léa fixement.

— Que Lulu a juste eu le temps de me doubler dans la côte et passer par ici !

— Ben tu vois !

— Et pourquoi, il l’aurait fait ?

— Il a oublié un truc. Il veut te le dire sans attendre. Il tombe nez à nez avec elle. Il pète un plomb comme il en est capable.

— C’est quand même un peu short. J’aurais dû le voir ressortir !

— Il a pu se planquer et attendre.

Franz se força à rire.

— Tu es géniale !

— Moi je le sais mais tu aurais pu t’en apercevoir plus tôt !

— En deux coups les gros, tu arrives à me mettre le doute, te tirer des pattes et proposer un coupable ! Bravo !

Léa fronça les sourcils.

— Maintenant, tu me soupçonnes ? demanda-t-elle d’une voix inquiète.

— À savoir qui ferait un meilleur criminel ! Lulu ou toi !

IV

— Elle a raison, Léa. Qui va passer pour le meilleur criminel dans cette affaire ? Lulu a des mains de tueur, c’est une évidence. Faut voir quand il saisit un animal. Ce n’est jamais pour le caresser. C’est souvent pour lui serrer le kiki. Pas forcément pour lui faire mal mais parce que c’est comme ça. L’animal n’est pas le meilleur ami de l’homme. Il y en a un qui a pris la place de l’autre sans demander. C’est dans l’ordre des choses.

Et il aurait tué, Alice ? Pourquoi pas ! Il n’en est pas à son coup d’essai. En Afrique, il a bien dû obéir ou se laisser aller. Des fois, la vue du sang…

Et puis c’était la guerre, le droit de tuer, l’ordre de tuer. Il sait faire le sale boulot. Il a été formé et payé pour ça. Soudoyé même !

Et il aurait tué, Alice ? Parce qu’elle se serait refusée, parce qu’elle préférait le jeu sensuel à l’étreinte bestiale. Parce qu’une brute épaisse n’était pas son truc. L’habitude de Lulu c’est de prendre, de posséder. Pas de partager.

Mais moi, je ne suis pas une brute épaisse. Pourtant j’ai pu la tuer. Le cou des femmes n’est pas si large qu’on ne puisse le serrer.

Elle était belle Alice. Une jeune femme superbe, un peu fofolle au final mais plaisante. Toujours d’accord. Disponible. Le canapé l’a déjà accueillie.

Et elle me faisait rire quand elle riait. Elle le faisait sans retenue. Comme un peu tout d’ailleurs. Et dire que je me suis carapaté. J’ai fui comme un voleur mais il le fallait bien. On s’aimait. On aurait pu essayer ensemble. Même si c’était un projet fou. Elle n’en serait pas là.

Le canapé bleu n’a jamais servi de cette manière. Il s’en souviendra, c’est sûr !

V

— Tu as fait bon voyage ? demanda Lorraine en embrassant son compagnon qui venait de descendre du taxi.

Au cours de l’été 2000, la magistrate Lorraine Bouchet et le commissaire divisionnaire Landowski s’étaient rencontrés sur une affaire mettant en scène une secte crépusculaire sévissant dans les ruines du château de Rustéphan. Après des hauts et des bas, ils étaient en couple depuis plusieurs années maintenant. Madame le juge avait récemment acheté une maison à la Pointe de Trévignon en Bretagne, pour n’avoir que la mer d’horizon à la place des immeubles haussmanniens où l’État les logeait l’un et l’autre par nécessité absolue de service. L’acronyme NAS avait d’ailleurs le chic d’énerver le divisionnaire quand un collègue se risquait à employer le terme comme un mot sur un ton ironique.