Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ronco - Die Tagebücher (Historische Wildwest -Romane)

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Die vier Reiter brachen aus dem Sumpfwald hervor. An langen Leinen führten sie riesige Bluthunde mit sich. Sklavenjäger.Jetzt hatten sie uns. Die vier Schwarzen würden sie lebend fangen; die waren viel Geld wert. Mich und Kilian würden sie töten. Ich zog meinen Revolver.Ronco glaubte, in St. Joseph ein neues Zuhause gefunden zu haben. Dann wurde der weiße Apache zum ersten Mal mit der Sklaverei konfrontiert. Er geriet in Kontakt mit der "Untergrundbahn", einer Organisation, die Sklaven befreite und nach Norden schmuggelte. In den Sümpfen am Missouri begann ein Kampf auf Leben und Tod.Dieser Band enthält die folgenden RomaneDer Renegat (19)Höllenfahrt nach Lincoln (20)Die Texte wurden vom Autor überarbeitet.Die Printausgabe umfasst 254 Buchseiten

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 286

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

RONCO

In dieser Reihe bisher erschienen

2701 Dietmar Kuegler Ich werde gejagt

2702 Dietmar Kuegler Der weiße Apache

2703 Dietmar Kuegler Tausend Gräber

2704 Dietmar Kuegler Apachenkrieg

2705 Dietmar Kuegler Das große Sterben

2706 Dietmar Kuegler Todesserenade

2707 Dietmar Kuegler Die Sonne des Todes

2708 Dietmar Kuegler Blutrache

2709 Dietmar Kuegler Zum Sterben verdammt

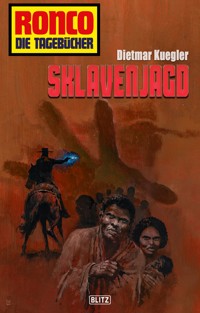

2710 Dietmar Kuegler Sklavenjagd

Dietmar Kuegler

Sklavenjagd

Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2020 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-159-5Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

Der Renegat

28. Juni 1879.

Ich kampiere seit einer Stunde in einer Bodenfalte im Schatten einiger Juniperen. Die Sonne steht tief im Westen über Colorados Bergen. Die Schatten sind schon lang.

Ich habe meinen Weg nach Del Norte unterbrechen müssen. Wildcat ist mir gestohlen worden, und solange ich ihn nicht zurückhabe, werde ich meinen Weg nicht fortsetzen. Wer weiß, was ein gutes Pferd für einen Mann, zudem für einen Mann wie mich, bedeutet, wird mich verstehen. Es hat Momente gegeben, in denen ich ohne Wildcat verloren gewesen wäre. Die Menschen in den Städten und aus dem Osten begreifen das nicht. Für einen Mann im Westen aber ist ein zuverlässiges Pferd der beste Partner, den er haben kann.

Ich weiß, ich werde Wildcat wiederfinden, und wenn ich bis ans Ende der Welt laufen müsste.

Die kurze Rast will ich nutzen, trotz meiner Sorgen um ihn, um mein Tagebuch weiterzuschreiben. Das wird mich etwas ablenken und innerlich ruhiger werden lassen. Einfach war mein Leben nie, aber verglichen mit meiner heutigen Lage erscheint mir meine harte und freudlose Jugend beinahe wie ein Märchen.

Als ich im Spätsommer des Jahres 1859 St. Joseph, Missouri, erreichte, war ich sicher, dass mir eine ruhige Zeit bevorstand. Ich, der Junge ohne Heimat, hatte wieder eine Zukunft. Ich wollte bei der Russell, Majors und Waddell Postkutschengesellschaft arbeiten, wollte Geld verdienen und nichts mehr von Kampf, Tod und Blut wissen. Ich wollte ein normales Leben führen, wollte vergessen, dass ich aus der Wildnis gekommen war. Es war ein verdammt frommer Wunsch, und ich hielt ihn damals für realistisch. Ich war eben noch sehr naiv. Damals wusste ich noch nicht, dass keiner aus seiner Haut heraus kann, dass man seine Vergangenheit nie loswird. Man kann sie nicht abstreifen wie ein schmutziges Hemd.

Die große Stadt am Missouri, das hektische Getriebe in den Straßen, das pulsierende Leben überall gaben mir Hoffnung und ließen mich vieles vergessen, was hinter mir lag. Aber was bedeutete das schon? Für mich war es damals viel, dabei sind erste, flüchtige Eindrücke so wenig, sie bedeuten gar nichts.

Ich hatte noch viel zu lernen.

1.

Der Mann ritt nicht weit von mir vorbei. Er tauchte aus einem Waldgebiet südlich von St. Joseph auf, ritt dicht am Flussufer entlang und lenkte seinen starkknochigen Morgan-Hengst auf das Hafengebiet der Stadt zu. An einem langen Zügel führte er ein Maultier hinter sich her.

Ich lag unter einem dichten Ufergesträuch und lauschte dem leisen Rascheln des Morgenwindes in den Zweigen und dem Plätschern der Wellen des breiten Stromes. Die Sonne war im Osten über dem Fluss aufgegangen und hatte mich geweckt. Jetzt döste ich noch ein wenig vor mich hin.

Das Hufgeräusch in meiner Nähe erweckte meine Neugier. Ich wälzte mich schwerfällig herum und stieß dabei gegen Shita. Er lag wie tot da, hatte alle viere von sich gestreckt und gähnte jetzt unwillig, als ich ihn aufschreckte.

Der Mann, der unweit von meinem Schlafplatz vorbeiritt, sah mich nicht. Er schaute nach vorn und summte leise ein Lied vor sich hin, das ich nicht kannte. Er war ein großer, schwerer Mann. Er hatte seine kräftige Gestalt in ein grob gefertigtes Wildlederhemd gehüllt, das sich straff über seinen breiten Schultern spannte. Sein Schädel war so eckig wie ein schlecht behauener Felsbrocken. Ein wild wuchernder Bart bedeckte Kinn und Wangen. Aschgraues Haar quoll in dichten Strähnen unter einer Biberpelzmütze hervor. Seine Haut war von der Sonne verbrannt, die Augen waren schmal und von vielen Fältchen umgeben, wie man es häufig bei Männern sieht, die viel bei Wind und Wetter im Freien unterwegs sind.

In einem breiten Fransengürtel steckten ein schwerer, sechsschüssiger Dragoon-Colt und ein breites Green-River-Messer mit zehn Zoll langer Klinge. Am Sattel des Morgan-Hengstes hing ein Scabbard mit einer doppelläufigen Hawken-Rifle.

Ich schaute ihm nach, bis er den Feldweg, der am Flussufer entlangführte, verließ und in eine Hafengasse einbog. Dann richtete ich mich auf und streckte mich gähnend. Auch Shita erhob sich. Erwartungsvoll blickte er mich aus seinen großen, runden und ausdrucksstarken Augen an. Sacht bewegte er den Schwanz hin und her.

„Wir werden uns ein bisschen umschauen“, sagte ich zu ihm. „Und dann wollen wir mal sehen, dass wir irgendwo was Essbares auftreiben.“

Er schien mich verstanden zu haben. Ich drehte mich um und sprang die Uferböschung hinunter. Das Wasser war flach. Ich watete hinein, bis mir die Wellen um die Knie strichen. Dann bückte ich mich, schöpfte Wasser mit den hohlen Händen und trank. Ich wusch mein Gesicht und stieg die Böschung wieder hinauf, gerade als ein Schaufelraddampfer vorbei schwamm. Das mächtige Rad am Heck des Schiffes drehte sich nur mit halber Kraft, es bewegte sich träge und wühlte rauschend und brodelnd die Fluten des Missouri auf. Dicke Rauchwolken stiegen aus den zwei hohen Schloten über dem Steuerhaus. Ab und zu schrillte die Dampfpfeife. Es war ein Frachtdampfer. Passagiere konnte ich nicht entdecken. Dafür stapelten sich meterhoch sauber gebündelte Tabakballen auf dem Deck.

Ich schaute dem Schiff eine Weile nach, dann bewegte ich mich zur Stadt hinüber. Shita sprang ausgelassen neben mir her und bellte die Vögel an, die aus dem Schilf und dem dichten Gesträuch am Ufer aufflatterten.

Je mehr ich mich dem Hafen näherte, umso intensiver wurde der Geruch von Teer, Schweiß, Whisky, Tabak, Juchten und Unrat. Die Häuser, an denen ich vorüberging, waren klein, windschief und düster. In einigen Hofeingängen sah ich betrunkene Männer liegen.

Ein Wagen, hoch mit Tabakballen beladen, überholte Shita und mich. Schwankend rollte er über das ausgefahrene Kopfsteinpflaster, und dann sah ich auch schon den Hafen vor mir.

Der Hafen von St. Joseph bestand aus fünf hölzernen Anlegern, an denen an diesem Morgen drei Schaufelraddampfer vertäut waren. Seitlich der Anleger standen Wagen mit Tabak und Baumwolle.

Ein bulliger Aufseher trieb halb nackte schwarze Sklaven an, die schweren Baumwoll- und Tabakballen von den Wagen zu laden und über schwankende Planken in die schier unersättlichen Bäuche der Schiffe zu schaffen.

Fasziniert blieb ich stehen und nahm das bunte Treiben in mich auf. Es herrschte eine hektische Geschäftigkeit. Die letzten Frühnebelschwaden, die wie die Fetzen eines Leichentuches über dem Fluss gehangen hatten, lösten sich auf, je höher die Sonne im Osten stieg. Die Luft erwärmte sich rasch. Weitere Wagen rollten durch schmale Gassen heran, beladen mit Fässern und großen Frachtkisten. Kutschen tauchten auf. Sie brachten die ersten Passagiere zu einem der Schaufelraddampfer. Über eine breite Gangway betraten sie das Schiff, gefolgt von schwitzenden Negersklaven, die das Gepäck schleppten.

Ich schlenderte weiter. Zwischen dem farbigen Leben, das überall herrschte und so neu für mich war, entdeckte ich nun auch den unglaublichen Schmutz, den Unrat, der im ganzen Hafengebiet herumlag. Zerbrochene und leere Schnapsflaschen, Essensreste, die teilweise schon in Fäulnis übergegangen waren. Hier und da sah ich auch ein paar große Flussratten zwischen dem Abfall hin und her huschen.

Unmittelbar vor mir knallte eine Peitsche. Einer der schwarzen Schauerleute stieß einen Schrei aus, stolperte und stürzte mit einer schweren Frachtkiste auf den muskulösen Schultern auf das ausgetretene Pflaster vor dem Anleger. Die Kiste rutschte ihm von den Schultern, polterte über die Holzplanken des Anlegers und kippte über die Kante ins schlammige Wasser des Hafenbeckens. Sie versank sofort.

Erschrocken richtete sich der Neger auf. Sein Gesicht war vor Angst verzerrt. Ich sah, dass er am ganzen Körper zitterte. Dabei war er mindestens einen Kopf größer als der weiße Aufseher.

An seinen Oberarmen wölbten sich die Muskeln und Sehnen wie Schiffstaue.

Ich blieb unwillkürlich stehen und wartete ab, was geschehen würde.

„Du schwarzes Stück Dreck!“, schrie der Aufseher.

Er wirbelte herum und ließ seine Peitsche über die Köpfe der anderen Schauerleute knallen. „Wollt ihr wohl arbeiten, ihr faulen Schweine. Wer hat was von Pause gesagt? Vorwärts, oder ich schlag euch die Haut von den Knochen!“

Dann wandte er sich wieder dem anderen zu. Mit langsamen, wiegenden Schritten bewegte er sich zu ihm hinüber.

„Warum hast du die Kiste ins Wasser geworfen?“ Er hielt die Peitsche locker in der Rechten. „Du hast wohl Spaß daran, eine Kiste mit Nägeln in den Fluss zu werfen, wie? Nägel sind teuer, und dein Master hat viel Geld. Der kann ruhig bezahlen, denkst du, wie?“

„Sie – Sie haben mich geschlagen ...“ Die Stimme des Negers klang schwach. Er zuckte bei jeder Bewegung des Aufsehers zusammen und hatte den Kopf etwas eingezogen.

„Weil du wie eine lahme Ente gelaufen bist“, sagte der Aufseher. „Weil du immer die leichtesten Kisten genommen hast. Deswegen habe ich dir eins aufs Fell gebrannt. Nicht, damit du die Kiste ins Wasser schmeißt, du schwarzer Hohlkopf.“

„Die Kiste war schwer, Massa, und ich ...“

Der Aufseher schlug blitzschnell zu. Der Neger hatte keine Gelegenheit, sich zu ducken. Der lederne Peitschenriemen traf ihn quer über den Schädel. Aufheulend ging er zu Boden.

„Hol die Kiste aus dem Wasser!“, schrie der Aufseher. Sein knochiges Gesicht war rot angelaufen, in seinen Augen glitzerte es. „Spring hinterher und hol die Kiste raus, sonst schlag ich dich tot, du schwarze Ratte!“

Er schlug zu, einmal, zweimal, immer wieder. Der Neger wälzte sich vor Schmerzen über das Kopfsteinpflaster und versuchte vergeblich, den Schlägen zu entgehen. Er blutete bereits.

In einigem Abstand hatten sich Neugierige eingefunden. Ich selbst stand wie gelähmt da und konnte kaum glauben, was ich sah. Ich erinnerte mich an mein Abenteuer mit den Freistaatlern und den Sklavereibefürwortern, die sich gegenseitig umbrachten und angeblich jeder für eine bessere Welt kämpften. Aber mit der Sklaverei selbst war ich noch nie konfrontiert worden.

Es war für mich unbegreiflich, dass sich ein Mensch dermaßen misshandeln ließ, ohne auch nur den Versuch zu unternehmen, sich zu wehren. Sekundenlang dachte ich daran, meinen Revolver zu ziehen, den ich unter meinem Hemd im Hosengurt stecken hatte. Aber ich ließ es, denn als ich mich umschaute, sah ich an den Gesichtern der Zuschauer, auf wessen Seite die Sympathien waren.

Der Neger schrie nicht mehr. Er wimmerte nur noch, hatte die Beine an den Leib gezogen und schützte den Kopf mit den Armen. Der Aufseher schlug noch immer mit der Peitsche auf ihn ein und versetzte dem Mann am Boden ab und zu Fußtritte, die ihn weiter zum Wasser beförderten.

Plötzlich war der große Mann in Wildleder da. Ich sah ihn erst, als er neben dem Aufseher aus dem Sattel stieg und mit geschmeidigen Schritten auf ihn zuging.

„Glaubst du, vom Schlagen wird es besser?“, sagte er. Seine Stimme war tief, fest und ruhig.

Er überragte den Aufseher um einen halben Kopf. Er drohte nicht, und seine Haltung drückte keinerlei Angriffswillen aus. Er stand nur einfach da, mit locker herabhängenden Armen, und schaute den Aufseher an. Es war derselbe Mann, der dicht an meinem Schlafplatz vorübergeritten war.

*

Der Aufseher ließ die Peitsche sinken und wandte sich um. Einen Moment lang musterten sich die Männer schweigend.

„Kilian“, sagte der Aufseher. „Das hätte ich mir denken können.“

„Wird ein Fehler dadurch wieder gut, dass du den Mann totprügelst?“, sagte der Mann in Wildleder, ohne auf die Bemerkung des anderen einzugehen.

„Ich werde mich hüten, den Kerl totzuprügeln“, sagte der Aufseher. „Er ist eine Menge Geld wert. An einer Tracht Prügel stirbt der nicht. Und er hat sie verdient. Aber es weiß ja jeder, dass du ein verdammter Niggerfreund bist, Kilian. Wenn es nach dir ginge, müssten wir diese schwarzen Halunken mit Sir anreden. Verschwinde lieber, Kilian. Wir mögen dich hier nicht. Eines Tages hängen wir dich auf. Niggerfreunde werden früher oder später alle aufgehängt.“

„Hör auf, den Mann zu prügeln“, sagte Kilian ruhig. Dann drehte er sich um und ging zu seinem Pferd.

„Hol du doch die Kiste aus dem Wasser, die dieser Idiot reingeworfen hat!“, schrie der Aufseher in erneut aufflammendem Zorn.

Der Mann in Wildleder kümmerte sich nicht darum. Da holte der Aufseher mit der Peitsche aus und schlug zu.

Der dünne Lederriemen klatschte Kilian auf die linke Schulter. Er zuckte zusammen, gab keinen Schmerzlaut von sich und drehte sich um. Sein Gesicht hatte sich kaum verzogen, und doch wirkten seine Züge auf einmal so hart wie Granit.

Der misshandelte Neger hatte sich erhoben, froh, nicht mehr geschlagen zu werden, und beeilte sich, verkrümmt vor Schmerzen, wieder an seine Arbeit zu gehen.

Der Aufseher achtete nicht mehr auf ihn. Er lachte Kilian ins Gesicht. „Jetzt siehst du selbst, dass man daran nicht stirbt. Niggerfreunde wie dich sollte man aus der Stadt peitschen.“

„Mich schlägt niemand“, sagte der Mann in Wildleder. Er ging auf den Aufseher zu.

Der lachte wieder, und aus der Menge ringsum schrie jemand: „Schneid dem Niggerfreund die Haut in Streifen!“

Der Aufseher schwang jäh die Peitsche hoch. Aber der Mann in Wildleder bewegte sich noch schneller. Er duckte sich, riss den rechten Arm hoch und fing den Peitschenhieb mit dem Unterarm ab. Im nächsten Moment stand er unmittelbar vor dem Aufseher und schlug ihm die linke Faust mitten auf den lachenden Mund.

Der Mann taumelte zurück. Die Wucht des Schlages warf seinen Kopf nach hinten. Kilian hämmerte ihm die Rechte gegen den Hals. Gurgelnd und nach Atem ringend sackte der Aufseher in die Knie. Die Peitsche entfiel seiner Faust. Wimmernd tastete er mit beiden Händen zu seinem Hals.

Der Mann in Wildleder bückte sich, packte ihn am Kragen seines schmutzigen Hemdes und zerrte ihn auf die Beine. Mit der offenen Rechten schlug er auf den Aufseher ein, dem bereits ein dünner Blutfaden aus dem linken Mundwinkel rann. Er sagte kein Wort dabei, und sein Gesicht blieb unbewegt. Mit der gleichförmigen Kraft einer Maschine schlug er den Aufseher zusammen. Mit gezielten Fausthieben trieb er ihn zum Wasser hin. Der Aufseher stürzte rückwärts über eine Kiste, ruderte mit den Armen und plumpste wie ein Sack ins Wasser. Er schrie, reckte beide Arme hoch und griff ins Nichts. Dann versank er.

Kilian drehte sich um und ging zu seinem Pferd zurück, als sei nichts geschehen. Ein paar Männer lösten sich aus der Menge und näherten sich drohend. Kilian beachtete sie nicht. Er wollte sich in den Sattel schwingen, als sie ihn erreichten und angriffen.

Er bewegte sich so leichtfüßig wie eine Tänzerin, als er herumfuhr und die Männer abwehrte. Sie waren zu dritt, und Kilian brach dem ersten mit einem Hieb das Nasenbein. Der Mann schrie wie am Spieß und presste beide Hände vor das Gesicht, während er stürzte. Aus seiner Nase quoll ein Strahl dunkelrotes Blut und benetzte das Kopfsteinpflaster.

Den zweiten Mann empfing Kilian mit einem Tritt in den Leib, der den Kerl hochschleuderte und wie ein Geschoss gegen den dritten prallen ließ. Sie gingen beide zu Boden.

In diesem Moment griffen zwei andere Kilian an. Sie hatten sich während des Kampfes von hinten genähert, und dann sah ich einen weiteren Mann, und der hielt einen kurzläufigen Taschenrevolver in der Faust.

Bis jetzt hatte ich wie gebannt dem Kampf zugeschaut. Ich hatte selten einen Mann besser kämpfen sehen. Bei den Apachen, bei denen ich erzogen worden war, zählte es etwas, ein guter Kämpfer zu sein.

Als ich die Waffe sah, handelte ich instinktiv, ohne lange nachzudenken. Ich kannte den Mann in Wildleder nicht. Außer dem Namen, den ich während des Gesprächs zwischen ihm und dem Sklavenaufseher gehört hatte, wusste ich nichts von ihm. Trotzdem war er einer der wenigen Männer, die mir in der Welt des weißen Mannes bisher begegnet waren, die mich wirklich beeindruckten. Ich fühlte mich ihm auf unerklärliche Weise verbunden und empfand die Verpflichtung, ihm zu helfen, als ihm ein Mann heimtückisch in den Rücken fallen wollte.

Der schwere Navy-Revolver mit dem Stempel El Moro Prison Guard im Griff lag plötzlich in meiner Faust. Mein Daumen wischte über den Hammer.

Das belfernde Krachen des Schusses übertönte das Geschrei der Kämpfenden und der herumstehenden Gaffer. Das Geschoss prallte mit hässlichem Laut unmittelbar neben dem linken Stiefelabsatz des Kerls, der sich mit dem Revolver angeschlichen hatte, auf das Pflaster. Es jaulte als Querschläger davon, riss dabei das linke Hosenbein des Mannes auf und hinterließ eine tiefe blutige Schramme in seiner Wade. Der Mann stieß einen gellenden Schrei aus und vollführte einen wilden Satz.

Danach wurde es fast augenblicklich still, und ich hörte meine Stimme über die Reede hallen: „Die Waffe weg! Beim nächsten Mal halte ich ein Stück höher!“

Ich spürte beinahe körperlich, dass sich alle Augen auf mich richteten, und fühlte mich auf einmal gar nicht mehr wohl in meiner Haut. Aber jetzt konnte ich nicht mehr zurück. Shita knurrte neben mir, und ich war froh, dass er da war. Aber wenn es ernst geworden wäre, hätte er auch nicht viel ausrichten können.

Als ich den Kopf ein wenig wandte und meine Blicke rasch über den Hafen gleiten ließ, sah ich, dass auch Kilian seinen Revolver gezogen hatte.

In diesem Moment ließ der hinterhältige Angreifer seine Waffe fallen und zog sich humpelnd zurück. Auch die anderen Kerle, die Kilian zu Boden geschlagen hatte, rappelten sich hoch und stahlen sich schweigend davon. Die Spannung löste sich.

Ich schob mit eckiger Bewegung meinen Colt unter das Hemd zurück. Einen Moment trafen sich Kilians und meine Blicke. Schweigend musterten wir uns. Stumm nickte er mir zu. Dann schwang er sich in den Sattel und trieb sein Pferd an. Mit dem Maultier am langen Zügel ritt er davon.

Die Menge zerstreute sich rasch und wich ihm aus. Auch ich setzte mich in Bewegung und verließ mit Shita das Hafengebiet. Hinter uns stieg gerade, triefend vor Nässe und mit verschwollenem, blutigem Gesicht, der Sklavenaufseher aus dem Wasser. Als Shita und ich eine schmale Gasse hinaufgingen, um zur Stadtmitte zu gelangen, schrillte hinter uns die Dampfpfeife eines der Schiffe und signalisierte die baldige Abfahrt.

2.

Das Office der Russell, Majors und Waddell Postkutschengesellschaft befand sich im Patee House am Westrand der Stadt. Als ich mich endlich bis hierher durchgefragt hatte, war es Mittag geworden. Inzwischen hatte ich in einem Speiselokal ein paar belegte Brote für mich und Shita gekauft. Jetzt war ich am Ziel und staunte nicht schlecht.

Das Patee House war das größte Gebäude, das ich bis dahin jemals gesehen hatte. Es war aus großen Steinquadern erbaut, drei Stockwerke hoch, und hatte an der Längsseite in einer Reihe fünfzehn Fenster nebeneinander und fast genauso viele Türen. In dem Gebäude waren auch ein General Store, eine Bank und das Office einer Eisenbahngesellschaft untergebracht, aber die Russell, Majors und Waddell Company nahm bei Weitem den meisten Platz ein. Hinter dem Patee House befanden sich die Ställe und Remisen für Kutschen und Pferde.

Beeindruckt von der gewaltigen Größe des Hauses schlenderte ich mit Shita im Schatten eines marmornen Bogenganges entlang und entschied mich schließlich für eine der vielen Türen.

Ich trat in eine geräumige Halle mit zahllosen Schaltern und vielen Officetüren. Kurz entschlossen steuerte ich den mir am nächsten gelegenen Schalter an und wartete, bis der griesgrämig aussehende Clerk, der dahinter saß, seinen Kopf hob und mich fragend anschaute.

„Ich möchte zu Mr. Flatt“, sagte ich. „Cargo Flatt.“

Der Clerk glotzte mich an, als hätte ich von ihm verlangt, sich auf der Stelle zu erschießen. Er beugte sich ein Stück vor, sodass er mit dem Gesicht beinahe gegen das Gitter stieß, das sich oberhalb der Schaltertheke befand und ihn und mich voneinander trennte.

Er musterte mich sorgfältig von oben bis unten, warf auch Shita einen Blick zu und sagte dann: „Hunde sind hier nicht erwünscht.“

„Warum sind Sie dann noch hier“, entfuhr es mir unwillkürlich. Wütend wandte ich mich ab und ging zum nächsten Schalter, während der Clerk hinter mir empört nach Luft schnappte.

„Ich möchte zu Mr. Cargo Flatt“, sagte ich zu dem Angestellten hinter dem zweiten Schalter. „Ich werde erwartet“, fügte ich hinzu.

Der Mann warf mir nur einen kurzen Blick zu und sagte: „Du musst um den Block herum zu den Ställen. Dort kann dir jeder sagen, wo Flatt sich gerade aufhält.“

Ich nickte und ging. Als ich wieder auf der Straße stand, fühlte ich mich wohler. Ich war es gewöhnt, freies Land um mich herum zu haben, Weite und Einsamkeit. Die große Stadt mit ihren vielen Menschen in den hohen Häusern, den engen Gassen, durch die man die Savanne im Westen nicht mehr sehen konnte, begann mich etwas zu bedrücken. Ich umrundete das riesige Gebäude und betrat den Wagenhof.

Vier Concord-Kutschen mit hochgeklappter Deichsel standen hier nebeneinander, ein fünfter Wagen wurde gerade fahrbereit gemacht. Durch offene Remisentüren entdeckte ich weitere Kutschen. Gespannpferde wurden gebracht, Fracht wurde aufgeladen. Fünf oder sechs Kutscher standen herum, redeten, lachten, rauchten.

Neben dem Wagen, vor den jetzt gerade vier Pferde gespannt wurden, stand ein finster aussehender Begleitmann mit zwei Revolvern an den Hüften und einer abgesägten Schrotflinte in den Fäusten.

Auf ihn ging ich zu und fragte ihn nach Cargo Flatt. Wortlos wies er mit seiner Schrotflinte auf eine Freitreppe, die zu einer breiten Tür seitlich einer Verladerampe hinaufführte. Zusammen mit Shita begab ich mich dorthin und betrat durch die Tür das Gebäude ein zweites Mal.

Vor mir erstreckte sich ein langer, dunkler Gang. Aus einem Zimmer hörte ich Männerstimmen. Ich bewegte mich den Gang hinunter und gelangte an eine offene Tür. Als ich einen Blick in das Office dahinter warf, sah ich Cargo Flatt an einem breiten, abgewetzten Schreibtisch stehen. Ohne zu zögern, trat ich ein.

Flatt redete mit einem massigen, stiernackigen Mann, der ein Stück abseits vom Schreibtisch auf einem Stuhl saß. Er war in einen hellblauen Uniformrock gekleidet und hatte einen breitrandigen Hut mit bunter Kokarde auf den Knien liegen.

Als ich in der Tür auftauchte, wandte Cargo Flatt den Kopf. Einen Moment starrte er mich abwesend an, dann überzog ein freudiges Grinsen seine Züge. Mit ausgestreckter Hand trat er auf mich zu und schüttelte mir die Rechte. Sekunden später sprang Shita aufgeregt jaulend an ihm hoch.

Flatt sah besser aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Als ich am Arkansas River mit ihm gegen die Kutschenräuber gekämpft hatte, war er mehr tot als lebendig gewesen, zum Skelett abgemagert und gezeichnet von schweren Verletzungen und Blutverlust.

Sein Gesicht war immer noch scharf geschnitten, und vielleicht hatte er ein paar Falten mehr, aber es war nicht mehr mager. Seine Gestalt wirkte drahtig und kräftig.

„Ich habe nicht mehr mit dir gerechnet“, sagte er. Er legte mir die Rechte auf die Schulter und wandte sich dem Mann in Uniform zu, der schweigend sitzen geblieben war. „Das ist Ronco“, sagte er. „Der Teufelsbraten, der mir das Leben gerettet hat, als ich mich auf Bogarts-Station am Arkansas mit den Halunken herumgeschlagen habe, die reihenweise Kutschen ausgeraubt und Fahrgäste umgebracht hatten. Er hat damals dafür gesorgt, dass die ganze Sache geklärt wurde. Ein Prachtjunge, Major, und verdammt eigenwillig. Damals sagte ich ihm, er solle mit mir nach St. Joseph kommen und für uns arbeiten. Da wollte er nicht, obwohl er nicht einen blutigen Cent in der Tasche hatte. Und jetzt, als ich schon dabei war, ihn zu vergessen, steht er auf einmal in meinem Office. Was sagen Sie dazu? Setz dich, Ronco.“

Ich ging zu einem Stuhl neben einem mit Aktenordnern gefüllten Regal und setzte mich.

Der Major in der hellblauen Uniform, die mich ein wenig irritierte, da mir die Farbe ungewohnt war, sodass ich eine Weile rätselte, ob die US-Armee neue Uniformen erhalten habe, musterte mich aus schmalen Augen und sagte dann: „Eigenwillig, sagen Sie, Flatt? Damit haben Sie sicher recht. Ich habe Ihren Prachtjungen bereits kennengelernt. Am Hafen. Ich denke, Sie werden ihm noch Einiges beibringen müssen, sonst hat er in St. Joseph keine Zukunft.“

„Was meinen Sie damit?“ Flatt warf mir einen raschen Seitenblick zu.

Ich schaute ihn ruhig an und sagte kein Wort. Ich war sicher, dass er mir aus meiner Handlungsweise keinen Vorwurf machen würde. Er war ein guter Mann. Ich hatte ihn als zähen, harten und unerschrockenen Kämpfer kennengelernt. Er war Sicherheitsagent der Postkutschencompany, und zwar einer der Spitzenleute, der nur in besonders schwierigen Fällen selbst in den Sattel stieg und dann nicht eher aufgab, bis die Arbeit getan war.

„Es hat am Hafen Ärger gegeben“, sagte der stiernackige Major. „Ärger mit Kilian. Er hat sich mit ein paar Männern herumgeprügelt, und Ihr Prachtjunge, Flatt, hat ihm geholfen und beinahe einen erschossen.“

„Stimmt das?“ Flatt sah mich an.

„Nicht ganz“, sagte ich. „Wenn ich den Mann hätte erschießen wollen, dann hätte ich ihn erschossen, dann hätte ich ihn nicht nur beinahe erschossen. Und ich frage mich immer noch, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn ich ihn erschossen hätte, denn er hat sich von hinten mit einem Revolver an diesen Mann herangeschlichen, den alle Kilian nennen.“

„Wer sich mit allen Leuten anlegt, muss früher oder später die Rechnung bezahlen“, sagte der Major. „Du bist ganz schön abgebrüht, mein Junge.“

„Ich bin nicht Ihr Junge“, sagte ich. „Und der Mann hat nichts weiter getan, als zu verhindern, dass ein Neger totgepeitscht wurde. Er hat die Schlägerei nicht angefangen. Aber er hat verdammt gut gekämpft, und wenn ein solcher Mann hinterrücks abgeknallt werden soll, dann können Sie ja zuschauen, aber ich nicht.“

Der Major öffnete den Mund, schien etwas sagen zu wollen, konnte aber nur mit dem Kopf schütteln und klappte den Mund wieder zu.

„Er sagt, was er denkt.“ Cargo Flatt grinste etwas säuerlich. „Und ich denke, dass er recht hat. Auch Sie können nicht im Ernst wollen, dass man Kilian in den Rücken schießt, Major.“

Der Major sagte gar nichts, und Cargo Flatt wandte sich an mich.

„Morton Kilian war Scout bei der Missouri-Miliz und dem Major unterstellt. Man hat eines Tages herausgekriegt, dass er entlaufene Sklaven nach Iowa schmuggelte, wo es keine Sklaverei gibt. Er ist aus der Miliz entlassen und vor Gericht gestellt worden. Dann hat er ein Jahr im Gefängnis gesessen. Viele Leute hier hätten ihn lieber totgeschlagen.“

„Was vermutlich besser gewesen wäre“, sagte der Major, der, wie ich nun wusste, nicht zur regulären Armee gehörte. Daher die seltsame Farbe der Uniform.

Ich hätte gern noch etwas gesagt, denn ich hatte meine eigene Meinung dazu. Wer versklavten Menschen half, in die Freiheit zu gelangen, war meiner Ansicht nach kein Verbrecher. Aber das behielt ich für mich, denn ich hatte schon genug gesagt und erinnerte mich an meinen Vorsatz, in Zukunft ruhig, ohne Aufregungen, zu leben und allem Ärger aus dem Wege zu gehen. Daran wollte ich mich halten.

Der Major erhob sich. Er strich seinen Uniformrock glatt und setzte sich den Hut mit der bunten Kokarde auf.

„Ich muss noch weiter“, sagte er zu Cargo Flatt. „Es ist ja alles besprochen. Sie können auf meine Unterstützung hoffen, wenn Sie Hilfe brauchen. Wenn Sie größere Geldtransporte auf den Weg schicken, lassen Sie es mich wissen. Dann stelle ich Ihnen Begleitschutz zur Verfügung.“

Er ging hinaus, ohne mich eines Blickes zu würdigen, und schloss die Tür. Ich war mit Cargo Flatt allein. Er lehnte sich hinter seinem Schreibtisch zurück und blickte mich mit gespieltem Entsetzen an.

„Du hast dich prächtig eingeführt.“ Er schnaufte. „Den Major wirst du bestimmt nicht zum Freund haben.“

„Darauf bin ich auch nicht scharf“, sagte ich.

„Er ist ein wichtiger Mann. Die Zeiten sind unsicher, und ich brauche seine Leute als Schutztruppe für große Geldtransporte. Unsere eigenen Begleitmänner reichen nicht aus.“ Flatt drehte sich eine Zigarette, zündete sie aber nicht an, sondern ließ sie nur zwischen seinen schmalen Lippen hin und her rollen. „Es wimmelt nur so von Guerillas aus den Sklavenstaaten und den sklavenfreien Staaten, die hier eine Art Privatkrieg führen. Vielleicht wird es sogar irgendwann einen richtigen Krieg geben. Dann Gnade uns Gott.“

„Ich habe schon in Kansas davon gehört“, sagte ich.

„Dann weißt du ja Bescheid. Diese Leute versuchen, sich in großen Mengen Geld zu beschaffen, um ihre Raubzüge zu finanzieren, Waffen zu kaufen und neue Männer anzuwerben. Mit zwei oder drei Begleitleuten ist ein Geldtransport heute nicht mehr zu sichern. Ich muss froh sein, wenn ich Milizmänner von Major Drago kriege.“

„Trotzdem kann er mir den Buckel runterrutschen“, sagte ich.

Flatt lachte. „Was hast du in der Zwischenzeit getrieben? Du hast mich lange warten lassen.“

„Dieses und jenes“, sagte ich. „Das sind lange Geschichten. Ich bin einfach herumgezogen, bis ich fast kein Geld mehr hatte. Und der Weg nach St. Joseph ist lang gewesen.“

„Gut“, sagte er. „Reden wir nicht länger darüber. Du bist da, das ist die Hauptsache. Du kriegst ein Zimmer bei den Kutschern über den Ställen und kannst erst einmal hier im Wagenhof arbeiten. Dann sehen wir weiter.“

Ich nickte.

„Halt dich aus Streitereien raus“, sagte Flatt. „Du weißt in diesen Zeiten nie, wen du unterstützt. Du kannst schneller im Gefängnis landen, als dir lieb ist. Hier ist vieles anders als westlich vom Missouri. St. Joseph ist eine der größten Städte des Landes. Es gibt einen Marshal und einen Haufen Deputies, die nicht lange fackeln, wenn irgendwo in der Stadt etwas passiert.“

„Ich will keinen Ärger“, sagte ich. „Ich will meine Ruhe haben.“

„Du kannst damit rechnen, dass du bei Posttransporten als zusätzlicher Begleitmann eingesetzt wirst“, sagte Flatt. „Du kannst schießen, und du kannst kämpfen. Da spielt das Alter keine Rolle, da zählt nur, ob du zuverlässig bist. Und das kann ich bezeugen. Glaube also nicht, dass du ein sehr ruhiges Leben haben wirst. Zehn Meilen westlich von St. Joseph ist das Leben so, wie du es vermutlich gewöhnt bist. Nur hier in der Stadt wirst du dich anpassen müssen.“

„In Ordnung“, sagte ich.

„Wir zahlen dir fünfzehn Dollar im Monat. Wenn du Transporte begleitest, gibt es Zulagen.“

Ich stand auf. Cargo Flatt drückte mir noch einmal die Hand.

„Ich bin froh, dass du da bist. Wir haben zu viel Gesindel hier. Höchstens auf die Hälfte der Leute kann man sich verlassen. Du magst noch sehr jung sein, aber ich kenne dich und weiß, was du wert bist. Ich wollte, wir hätten mehr solche Burschen wie dich.“

Er führte Shita und mich hinaus und quer über den Hof. Gerade fuhr draußen eine Postkutsche ab. Der grimmige Begleitmann, der mir den Weg zu Cargo Flatt gewiesen hatte, hatte sich in einen langen Staubmantel gehüllt und hockte neben dem Kutscher auf dem Bock. Die Schrotflinte hatte er quer über den Knien liegen. Die Kutsche rollte vom Hof.

Flatt und ich erreichten ein großes Stallgebäude, traten hinein und gingen eine schmale Stiege hinauf. Über den Stallungen waren Kammern für die Kutscher und Pferdeknechte eingerichtet.

Als wir eine der Kammern betraten, wälzte sich auf einem der beiden Betten ein vierschrötiger Mann mit struppigem Vollbart herum und blinzelte uns entgegen. Er trug nur eine speckige Hose und löchrige Socken. Sein breiter, muskulöser Oberkörper war nackt und stark behaart.

„Das ist Charles McClister“, sagte Cargo Flatt. „Einer unserer besten Kutscher. Freunde nennen ihn Charly. Charly, das ist Ronco.“

Der Kutscher richtete den Oberkörper auf und musterte mich von oben bis unten. „Ist das der Junge, von dem Sie erzählt haben, Cargo?“

„Das ist er. Er soll bei dir wohnen.“ Flatt wies auf das zweite Bett. „Das ist dein Bett“, sagte er.

Charly McClister schwang die Beine vom Bett und streckte mir die riesige, schwielenbedeckte Hand hin. „Du kannst Charly sagen, Junge“, sagte er. „Cargo hat wochenlang nur von dir gesprochen, als er aus Kansas zurückkehrte. Ist das der Wunderhund?“ Er warf einen Blick auf Shita, der ihn neugierig beschnüffelte.

„Ein Wunderhund ist er nicht“, sagte ich. „Aber er ist mein Freund.“

„Ein Mann braucht seine Freunde“, sagte McClister. „Ich denke, wir werden uns vertragen, Ronco.“

Der Mann sah aus wie ein Strauchdieb, aber ich hatte sofort Vertrauen zu ihm. Ich sah mich in der kleinen Kammer mit der schrägen Decke um, in der außer den beiden Betten, einer Waschkommode, einem schmalen Schrank, einem Tisch und zwei Stühlen nichts weiter stand, und ich fühlte mich bereits irgendwie heimisch. Ich schüttelte die Pranke von Charly McClister und wusste, dass ich endlich wieder ein Zuhause gefunden hatte.

3.

Die Männer eilten hintereinander durch die dunklen Gassen am Hafen. Vor einer Stunde war die Sonne untergegangen. Wie eine schützende Decke lag der Schleier der Nacht über der Stadt und dem großen Fluss. Von Westen strich ein schwacher Wind heran. Die Männer trugen knöchellange Staubmäntel, deren Kragen sie hochgeschlagen hatten. Die breiten Krempen ihrer Hüte beschatteten die oberen Hälften ihrer Gesichter.

Ab und zu tauchten Betrunkene vor ihnen auf. Dann blieben sie stehen, pressten sich in den Schatten der Häuser und warteten, bis die Gassen wieder leer waren.

Sie waren zu dritt. Als sie den Hafen erreichten, trat der Mond gerade hinter einer dunklen Wolke hervor. Der kleine Bootssteg seitlich der großen Schiffsanleger wurde in milchiges Licht getaucht. Einer der Männer fluchte leise. Zögernd blieben sie stehen und beobachteten das leere Rund des gepflasterten Hafen-Vorplatzes. Als alles still blieb, eilten sie auf den Bootssteg zu, neben dem einige kleine Ruderkähne im Wasser schaukelten.

Plötzlich war ein vierter Mann da. Er tauchte von den Lagerschuppen her auf, trug eine hellblaue Uniform, einen breitrandigen Hut und hochschäftige Stiefel und hielt einen Sharps-Karabiner in den Fäusten.

Breitbeinig stand er auf einmal auf dem Bootssteg und rief die drei Männer an.

„Was macht ihr da? Ihr wollt wohl ein Boot stehlen, wie? Hebt die Hände hoch und kommt zurück!“

Die Stimme hallte weit über den Fluss in der Stille der Nacht. Die drei Männer erstarrten, dann drehten sie sich langsam um, hoben die Hände und leisteten der Aufforderung Folge.

Der Milizsoldat, der zur Bewachung der Lagerschuppen abgestellt worden war, trat einen Schritt zurück und erwartete die dunklen Gestalten, deren Stiefel hart auf die ausgetretenen Planken des Bootssteges pochten. Als sie den Steg verließen, verschwand der Mond wieder hinter einer Wolkenwand. Es wurde fast schlagartig stockfinster.