Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

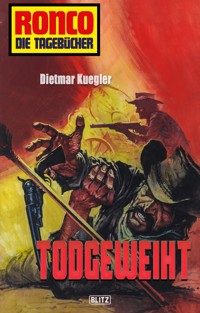

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ronco - Die Tagebücher (Historische Wildwest -Romane)

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Silberrausch in Nevada. Zeit der Träume und der Gewalt. Eine Wagenladung Whiskey rollt zu den Minenstädten, in denen Reichtum gewonnen und verloren wird. Dort verspielen skrupellose Männer und wilde Frauen ihr Leben.Auf dem Weg durch die Wüste warten die Shoshone. Warum begegne ich immer wieder dem Tod? Warum folgen mir Kampf und Leid auf Schritt und Tritt? Ich bin doch nur ein Junge, der seinen Platz im Leben sucht.Dieser Band enthält die folgenden Romane:Im Tal der Mormonen (23)Die Todgeweihten (24)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 293

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

RONCO

In dieser Reihe bisher erschienen

2701 Dietmar Kuegler Ich werde gejagt

2702 Dietmar Kuegler Der weiße Apache

2703 Dietmar Kuegler Tausend Gräber

2704 Dietmar Kuegler Apachenkrieg

2705 Dietmar Kuegler Das große Sterben

2706 Dietmar Kuegler Todesserenade

2707 Dietmar Kuegler Die Sonne des Todes

2708 Dietmar Kuegler Blutrache

2709 Dietmar Kuegler Zum Sterben verdammt

2710 Dietmar Kuegler Sklavenjagd

2711 Dietmar Kuegler Pony Express

2712 Dietmar Kuegler Todgeweiht

2713 Dietmar Kuegler Revolvermarshal

2714 Dietmar Kuegler Goldrausch

Dietmar Kuegler

Todgeweiht

Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2020 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-161-8Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

Im Tal der Mormonen

23. Februar 1880.

Vor uns liegt Medano in Colorado. Seit meiner letzten Eintragung ist viel Zeit vergangen. Vieles, fast alles, ist ganz anders gelaufen, als ich es erwartet habe.

Pausenlos bin ich kreuz und quer durch das Land gehetzt worden. Ich hatte einen jungen Leutnant, den seine Vorgesetzten auf meine Spur gesetzt hatten, überzeugen können, dass ich unschuldig war. Er war leichtsinnig genug, darüber zu reden. Das hätte ihn beinahe den Kopf gekostet. In aller Stille wollte sich die Armee dieses lästigen Mitwissers entledigen. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Unsere Wege hatten sich getrennt, denn er musste genauso untertauchen wie ich. Ich hoffe, er hat alles überstanden, und es geht ihm gut. Er hat noch Verwandte, im Gegensatz zu mir. Vielleicht findet er bei denen einen Unterschlupf, vielleicht ist er aber auch schon tot. Schließlich ist ein halbes Jahr vergangen, seit ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Das ist eine lange Zeit. Im Verlauf eines halben Jahres kann viel passieren.

Ich musste nach Colorado ausweichen, und mir fiel nur ein Ort ein, wo ich vielleicht eine Chance hatte, endlich wieder Ruhe zu finden.

Medano. Hier war ich zuletzt vor über einem Jahr, und ich wollte eigentlich nicht eher hierher zurückkehren, bis meine Rehabilitierung feststand. Denn hier lebt die Frau, die ich liebe.

Linda Hilton, die Tochter meines Todfeindes. Sie hält zu mir. Sie wird mir helfen. Ich spüre stärker denn je, dass ich sie brauche.

Es ist spät am Abend. Ich raste nur drei Meilen von Medano entfernt auf einem Plateau und sehe unter mir die Lichter der kleinen Stadt. Es hat sich viel verändert. In einem Nest zehn Meilen nördlich ist mir gesagt worden, dass bei Medano Silber gefunden worden sei. Ich weiß, was das bedeutet. Ob Silber oder Gold, es ist immer das Gleiche. Die Menschen werden verrückt, werden krank vor Gier, vergessen, dass sie Menschen sind, und verwandeln sich in zweibeinige Raubtiere, für die nur noch das wertvolle Erz zählt.

Ich will erst am nächsten Morgen in die Stadt reiten – ein Gebot der Sicherheit. Die Sonne ist längst gesunken. Ich sitze an einem kleinen Feuer im Schatten einiger Geröllhalden. Überall liegt hoch Schnee. Es ist verdammt kalt. Die Winter sind hart in Colorado.

Vor neunzehn Jahren war es auch Winter, es war auch Februar, als ich mein letztes Abenteuer beim Pony Express erlebte. Es war das Jahr 1861 ...

1.

Elia Josuah Hempleman maß weit über sechs Fuß und war so breit wie eine alte Doughwoodeiche. Auf seinem kantigen Schädel wuchs dicht, buschig und kraus rotblondes Haar und umrahmte den mächtigen Kopf wie eine Löwenmähne. Der rotblonde Vollbart wucherte ungestutzt bis auf die breite Brust und bedeckte fast die ganze untere Hälfte des von tiefen Falten zerfurchten Gesichts.

Er trug ein einfaches Leinenhemd, das für seine hünenhafte Gestalt noch zu weit war und offen über die abgewetzte Hose hing. Als Gürtel diente ihm ein einfacher Strick.

Er reichte mir den tönernen Krug mit der frischen Milch, auf der eine fingerdicke Rahmschicht lag, und sagte mit seiner dröhnenden Stimme: „Nimm hin dieses Gottesgetränk, mein Sohn, und labe dich an der Gnade des Herrn, der uns in seiner wunderbaren Güte erhält.“

Ich nahm den Krug und schenkte Milch in den Tonbecher ein, der vor mir auf dem Tisch stand.

„Danke, Mr. Hempleman“, sagte ich und stellte den Krug zurück.

Er war mir etwas unheimlich und erinnerte mich an die Abbildungen der biblischen Propheten, die ich in den Büchern der Mission am Pease River gesehen hatte.

„Lasst uns beten und Gott danken“, sagte Elia Josuah Hempleman und faltete die großen, schwieligen Hände.

Auch ich faltete die Hände, und das Gleiche taten die drei Frauen, die außer uns am Tisch saßen. Zwei davon, Maria und Josepha, waren die Ehefrauen von Mr. Hempleman, der ein strenggläubiger Mormone war und mit lediglich zwei Frauen ein geradezu spartanisches Leben führte. Die dritte war Eliza, seine jüngste Tochter. Mr. Hempleman hatte noch vier Töchter und fünf Söhne, wie ich wusste. Aber die waren mittlerweile alle verheiratet und lebten in der Nähe von Salt Lake City, einen Tagesritt westlich der Castle-Rock-Station, in der ich mich in diesem Moment befand und die von Mr. Hempleman geführt wurde.

Ich kam nicht gern hierher. Es wurde den ganzen Tag gesungen und gebetet. Es durfte nicht geflucht werden, und es gab auch keinen anständigen Schluck Bier. Dafür konnte es einem blühen, dass Mr. Hempleman einem mit seiner schwieligen Rechten was hinter die Löffel haute, wenn man sich nicht gottgefällig benahm, wie er es ausdrückte. Obwohl ich mich schon mit Tod und Teufel herumgeprügelt hatte und mit meinen knapp fünfzehn Jahren wirklich schon fast mit allen Wassern gewaschen und in vielen Dingen ganz schön abgebrüht war – von Mr. Hempleman ließ ich mir Dinge gefallen, die mich bei anderen Männern veranlasst hätten, meinen Revolver zu ziehen.

Er strahlte eine geradezu bedrückende Festigkeit aus. Was er sagte, hatte etwas Unumstößliches. Es gab keinen Widerspruch dagegen, und immer, wenn ich gezwungen war, mit der Express-Post die Castle-Rock-Station anzusteuern, hatte ich das Gefühl, von unsichtbaren Fesseln umfangen zu werden, sobald ich auf dem Hof der Station aus dem Sattel stieg.

Castle-Rock-Station befand sich in Utah, dem Staat der Mormonen. Mr. Hempleman war geradezu ein Symbol dieses Landes.

Jetzt betete er, und wenn er betete, verwandelte sich die Stationshütte in eine Kirche. Ich hatte den Kopf gesenkt, und als Mr. Hempleman laut und dröhnend „Amen!“ sagte, schaute ich wieder auf und aß die Hafergrütze, die vor mir auf dem Tisch stand. Auch Mr. Hempleman, seine beiden Frauen und Eliza, seine Tochter, aßen Hafergrütze. Ihnen schien sie zu schmecken. Das konnte ich nicht behaupten. Für mich schmeckte Hafergrütze sogar abscheulich, und nur das Bestreben, so kurz vor meinem Weiterritt nach Salt Lake City keinen Ärger mit Mr. Hempleman heraufzubeschwören, hinderte mich daran, auf den Tisch zu kotzen.

Shita schien von ähnlichen Gefühlen beseelt zu sein. Er hockte, groß, graubraun, mager und sehnig, in einer Ecke des Raumes vor einer großen Schüssel mit Hafergrütze. Die Familie Hempleman war der Meinung, dass ihr Frühstück allemal auch gut genug für einen Hund sei. Shita war entschieden anderer Meinung, und er war nicht so feinfühlig wie ich und ignorierte den Napf einfach, obwohl er vermutlich hungrig war.

Ich stopfte unter den gestrengen Blicken von Mr. Hempleman mit Todesverachtung einen Löffel nach dem anderen von der grauen Pampe in mich hinein.

„Ich hoffe, es schmeckt dir?“, fragte Mrs. Josepha Hempleman.

Ich bemühte mich zu nicken, und Mr. Hempleman verkündete dröhnend: „Alles schmeckt, was der Herr uns schenkt.“

Ich wollte ihn fragen, ob er sicher sei, dass der liebe Gott schon mal Hafergrütze gegessen habe, aber ich unterließ es lieber. Es erschien mir nicht ratsam.

„Du kannst noch mehr haben“, sagte Mrs. Maria Hempleman.

„Nein, danke, Madam“, erwiderte ich mit gequältem Lächeln und würgte den Rest der Grütze hinunter.

„Ein Junge in deinem Alter muss viel essen“, sagte Mrs. Josepha Hempleman und lud ihrer Tochter Eliza noch einmal den Teller voll.

Das Mädchen war vermutlich höchstens fünfzehn Jahre. Sie ging folgsam daran, die zweite Ladung Brei zu vertilgen.

„Ich möchte auch noch etwas“, sagte Mr. Hempleman. „Hafergrütze ist nahrhaft und gesund, und der Hafer ist auf Gottes eigenem Land gewachsen.“

Ich griff hastig nach meinem Becher und trank die frische, fette Milch, um den widerlichen Breigeschmack hinunterzuspülen.

Mr. Hempleman blickte mich über den Rand seines Löffels hinweg an und sagte: „Wenn du in Salt Lake City bist, wirst du dann in den Tempel gehen und beten?“

„Vielleicht“, sagte ich ausweichend.

„Das sagst du immer“, erwiderte er. „Aber bei Gott dem Herrn gibt es kein Vielleicht. Du solltest dich taufen lassen.“

„Ich bin getauft“, sagte ich.

„Es hat nicht viel genutzt“, sagte er. „Es ist mit euch Jungen immer das Gleiche. Ihr reitet wie verrückt durch die Gegend, aber eure Gedanken reichen nicht weiter als bis zum Sattelknopf eures Pferdes. Ihr verdient viel Geld, und darüber vergesst ihr Gott. Ihr seid gottlos, alle miteinander.“

„Ich danke Ihnen für die Mahlzeit, Mr. Hempleman“, sagte ich und wollte mich erheben, ohne weiter auf seine Rede einzugehen.

„Du hast noch nicht gebetet!“, donnerte er. Fast fiel ihm sein Löffel in die Grütze.

Ich setzte mich augenblicklich wieder, faltete die Hände und murmelte ein kurzes Gebet. Dann stand ich hastig auf, nickte den Frauen zu und eilte zur Tür. Hier lag meine Mochilla bereit, der Pony-Express-Sattel mit den mit Post gefüllten Packtaschen.

Ich lud den Sattel auf meine Schulter und öffnete die Tür. Shita glitt an mir vorbei ins Freie, und auch ich floh geradezu aus dem Stationshaus, das aus mächtigen, ungeschälten Baumstämmen erbaut worden war. Ich konnte mir gut vorstellen, wie der riesige Mr. Hempleman zusammen mit seinen genauso riesigen Söhnen das Bauholz herangeschleppt hatte.

Überall lag hoch Schnee. Der Himmel war von einer gläsern schimmernden Bläue, und die Wintersonne stand noch tief im Osten, wo sie erst vor einer Stunde hinter den Hügeln aufgegangen war. Ich sog die eiskalte, klare Luft in meine Lungen und stapfte, im Gehen meine gefütterte Jacke zuknöpfend, über den Hof zum Stall. Mich schauderte, als ich daran dachte, dass ich in zwei Tagen wieder hier sein würde. Wenn ich von Salt Lake City aus Post nach Fort Bridger brachte, musste ich zwangsläufig wieder bei den Hemplemans rasten.

Abends Grütze, morgens Grütze – ich hätte zu gern gewusst, was die beiden Hempleman-Frauen mittags für ein Gottesgeschenk auf den Tisch brachten.

Shita sprang plötzlich an mir vorbei und bellte zweimal. Dann verschwand er hinter der Nordecke des Stallgebäudes.

„Komm zurück!“, rief ich. Dann sah ich ein Pferd hinter dem Stall, das nicht auf die Station gehörte. Ich ging Shita nach, umrundete den Stall und sah weitere fünf Pferde. Daneben standen die Besitzer.

Es waren fünf unterschiedlich große Männer. Sie trugen lange, gefütterte Mäntel mit hochgeschlagenen Kragen. Sie sahen aus, als hätten sie wochenlang auf einem Misthaufen gewohnt. Aus kalten Augen blickten sie mich an. Sie hielten Sharps-Karabiner in den Fäusten. Einer trug einen abgeschabten Topfhut auf dem Kopf. Er hatte eine kalte Zigarre im linken Mundwinkel hängen.

„Hallo, Junge“, sagte er, ohne die Lippen zu bewegen. Aus seinem Mund wehte sein heißer Atem wie ein feiner Dampfschleier. Mit einer knappen Bewegung hob er sein Gewehr leicht an. Die Mündung zeigte auf meinen Bauch. Es knackte metallisch, als der Mann den Hahn zurückzog.

*

„Das ist doch das Haus von so einem verdammten Mormonen“, sagte der Mann mit der Zigarre im Mund.

Ich antwortete nicht.

„Wir mögen keine Mormonen“, sagte er.

„Ganz und gar nicht“, ergänzte ein zweiter, ein dicker, spitzbärtiger Mann mit einer Hamstervisage und eisgrauen Mörderaugen.

„Mormonen sind Hurenböcke“, sagte der Mann mit der Zigarre. „Und Mormonenweiber sind Huren. Eine Schande für dieses anständige Land.“

„Ihr seid nicht gerade Schmuckblätter“, sagte ich. „Wie wär’s, wenn ihr euch mal waschen würdet? In eurer Nähe würde sogar ein Stinktier neidisch werden.“

„Hör dir den Bengel an“, sagte der Dicke mit dem Spitzbart. Ich erwiderte seinen Blick ohne Furcht und dachte verzweifelt darüber nach, wie ich die Hemplemans warnen sollte. Aber mir fiel nichts ein. Ich hatte keine Chance.

„Du hast ein freches Maul“, sagte der Mann mit der Zigarre. „Das werden wir dir stopfen.“

Er tat zwei Schritte auf mich zu. Fast im selben Moment sprang Shita auf ihn los. Er hatte bis jetzt knurrend neben den Pferden der Kerle gestanden.

Einer der Halunken zielte mit seinem Gewehr auf Shita. Ich stieß einen verzweifelten Schrei aus und ließ mich fallen. Gleichzeitig zerrte ich meinen Navy-Colt aus dem Gürtel.

„Nicht schießen!“, hörte ich den Mann mit der Zigarre rufen. „Sonst hören sie uns im Haus!“

Er wirbelte seinen Karabiner herum und traf Shita mit dem Kolben krachend auf den Schädel.

Mir drehte sich fast der Magen um. Shita stieß ein leises Quietschen aus und plumpste wie ein Sack in den Schnee, wo er reglos liegen blieb.

Ich richtete mich auf die Knie und hob meinen Revolver, rasend vor Wut. Im selben Moment tauchte ein Schatten neben mir auf. Der Dicke mit dem Spitzbart hatte sich mit ungeahnter Behändigkeit auf mich zu bewegt und schlug mit seinem Gewehrlauf zu.

Mir rutschte der Hut vom Kopf. Ich spürte einen heftigen Schmerz und merkte nicht, dass ich zur Seite kippte. Dunkelheit umfing mich. Meine Muskeln wurden schlaff. Mein Denken und Fühlen setzte aus und damit auch der Schmerz. Das Letzte, was ich dachte, war: Shita ist tot!

2.

Mr. Elia Josuah Hempleman überragte sie alle. Sein wallendes rotblondes Haar und sein Bart schienen sich gesträubt zu haben. Mehr denn je erinnerte er an einen mächtigen Löwen.

Aber sie schlugen ihm mit den Gewehrkolben gegen den Brustkorb und rammten ihm ihre Waffen in den Leib. Er stürzte unweit der Haustür in den Schnee, und seine Größe nutzte ihm nichts mehr. Als er im Schnee lag, waren alle größer als er.

Dumpfe, urige Schreie drangen aus seinem Mund, und er versuchte, sich hochzustemmen und zu kämpfen, obwohl er eine klaffende Wunde am Hinterkopf hatte.

Ich sah alles mit an, denn ich war nicht mehr bewusstlos. Dennoch rührte ich mich nicht. Meine Waffe war weg, und ich wusste, dass ich keine Chance hatte, am Leben zu bleiben, wenn ich jetzt eingriff.

Ich zwang mich, still liegen zu bleiben. Ich schloss sogar die Augen, als sie Elia Josuah Hempleman wieder schlugen. Denn ich konnte es nicht mit ansehen, der Zorn hätte mich übermannen und zu einer völlig sinnlosen Tat treiben können.

Ich konnte nicht helfen. Niemand konnte den Hemplemans mehr helfen. Ich konnte nur versuchen, selbst zu überleben.

„Ist dir der Heilige Geist noch nicht erschienen?“, grölte einer der Kerle.

Die anderen lachten. Ich öffnete wieder die Augen und sah, dass sie den Mann an das Corralgatter fesselten.

Einer schlug Hempleman die Faust mitten ins ungeschützte Gesicht, sodass Blut aus der Nase quoll.

„Hörst du jetzt schon die Engel singen, Mormone?“, schrie er, und wieder lachten sie.

Elia Josuah Hempleman erwiderte den Blick des Schlägers kalt. Dann spuckte er ihn an. Der Bandit brüllte vor Wut, als der Speichel seine Wange traf. Mit beiden Fäusten drosch er auf den wehrlosen Mann ein. Aber Hempleman stand wie ein Fels und gab keinen Laut von sich.

Er war so groß, so stark, so unerschütterlich und überlegen wie immer. Auch jetzt noch in der Niederlage.

Ich musste alles mit ansehen, reglos im Schnee liegend, während die Kälte des Bodens meine Kleidung durchdrang und in meinen Körper fiel, während hämmernder Schmerz in meinem Schädel wühlte.

Ich leistete innerlich Abbitte bei dem Stationer, den ich häufig verflucht und manchmal gehasst hatte wegen seines missionarischen Starrsinns und seiner Herrschsucht, die er jedem gegenüber an den Tag gelegt hatte, besonders uns Pony-Express-Reitern, die er alle für gottlos hielt und regelmäßig mit nicht immer feinen Mitteln zu bekehren versucht hatte.

In diesem Augenblick hatte ich eine unbeschreiblich große Hochachtung vor diesem hartköpfigen Mann.

Sie rissen ihm das Hemd vom Leib und prügelten ihn immer wieder. Sein Gesicht war voller Blut. Einmal sackte er in den Fesseln nach vorn. Aber er richtete sich wieder auf.

Sie holten die Frauen aus dem Haus. Sie trieben sie mit Kolbenhieben über den Hof. Josepha Hempleman war fast nackt. Sie bedeckte mühsam mit ein paar Stofffetzen ihre Blöße und stolperte barfuß durch den Schnee. Maria Hemplemans Rock war zerrissen, und nur Eliza war offenbar bis jetzt verschont geblieben. Anscheinend war eine Menge geschehen, seit sie mich bewusstlos geschlagen hatten. Die Halunken hatten die Zeit genutzt.

„Euch verdammten Mormonen werden wir es zeigen!“, hörte ich den Mann mit der kalten Zigarre sagen. „So was wie ihr gehört ausgerottet.“

Er versetzte Maria Hempleman einen Tritt in den Leib. Die Frau stürzte mit verzerrtem Gesicht nieder. Aber sie wimmerte und weinte nicht. Sie klagte so wenig wie ihr Mann und bettelte nicht um Gnade.

„Die sind aus Eisen“, hörte ich den dicken Mann mit dem Spitzbart sagen.

Der Mann mit dem Topfhut und der Zigarre lachte und sagte: „Das werden wir ja sehen. Wir kriegen jeden verdammten Mormonen zum Singen.“

Er ging ins Haus und kehrte mit einem brennenden Holzscheit aus dem Herdfeuer zurück. Er trug ihn wie eine Fackel, und er grinste, als er die Flamme an Elia Josuah Hemplemans langen Bart hielt.

Ich hielt den Atem an, und wenn ich mich hätte rühren können, wäre ich aufgesprungen und fortgelaufen. Aber ich durfte mich nicht bewegen, ich musste weiter den Bewusstlosen spielen, sonst war ich verloren.

Mit leisem Zischen fuhr das Feuer am buschigen Bart Hemplemans hoch, erfasste auch das lange, dichte Haupthaar, und binnen weniger Sekunden war der kantige Schädel des Mannes von lodernden Flammen umgeben.

Es ging alles blitzschnell. Das Feuer erlosch, kaum dass es aufgezuckt war. Elia Josuah Hempleman stieß einen dumpfen Schrei aus und sackte in seinen Fesseln nach vorn. Der Kopf sank ihm auf die Brust. Schädel und Gesicht waren fast schwarz, von verglimmenden Haarstoppeln bedeckt. Es stank in der eisigen Luft intensiv nach verbranntem Fleisch.

Josepha Hempleman schrie auf und hastete auf ihren Mann zu. Eliza schlug beide Hände vor das Gesicht und taumelte. Aufschluchzend sank sie in den Schnee. Maria Hempleman wollte sich erheben, aber sie schaffte es nicht. In verkrümmter Haltung blieb sie am Boden liegen.

Einer der Banditen schob seinen Fuß vor, als Josepha Hempleman an ihm vorbeihastete. Sie stolperte darüber und stürzte der Länge nach hin. Mit der Stirn schlug sie gegen die unterste Stange des Corralgatters. Die Haut über ihren Augen platzte auf. Sie wälzte sich herum und verlor ein paar der Stofffetzen, die bis jetzt noch ihren Unterleib bedeckt hatten. Ihr Gesicht, das ich immer nur mit einem gutmütigen Ausdruck gekannt hatte, wirkte verkniffen. Das Haar, das sie stets sauber zu einem Knoten zusammengefasst getragen hatte, hing ihr wirr um den Kopf. Mit hoch erhobenen Händen ging sie auf den Mann los, der sie zu Fall gebracht hatte.

Der Mann lachte und drückte seinen Sharps-Karabiner ab.

Der Schuss peitschte. Die Detonation wurde von den Castle Rocks vielfach verstärkt als Echo zurückgeworfen.

Das mächtige Geschoss zerriss die Brust von Josepha Hempleman. Sie strauchelte, wurde vom Aufprall der Kugel zurückgeschleudert, drehte sich einmal um sich selbst und sackte in den Schnee.

Tot.

„Du Idiot!“, sagte der Mann mit dem Topfhut und der Zigarre. „Die Frauen brauchen wir noch.“

„Es sind noch zwei da“, erwiderte der andere, während er eine neue Papierpatrone in den Sharps-Karabiner schob.

„Verschwinden wir“, sagte der Mann mit der Zigarre. Er war unzufrieden. Er spuckte die Zigarre aus, schob die Hände in die Taschen seines langen, gefütterten Mantels und stapfte an den Frauen vorbei ins Haus.

„Ich will noch was essen, bevor wir weiterreiten!“, rief der Dicke mit dem Spitzbart. „He, Elton, wir haben seit drei Tagen keine warme Mahlzeit mehr gehabt.“

„Wir essen später“, sagte der andere von der Tür her. „Wir nehmen mit, was da ist.“

„Warum sollen wir nicht hierbleiben?“, sagte ein anderer Mann. „Ein festes Haus. Es ist warm und trocken. Wahrscheinlich gibt es sogar saubere Betten.“

„Es gibt auch schöne Särge“, sagte der Mann mit dem Topfhut. Er schien der Anführer zu sein. „Das hier ist nicht einfach eine Mormonenbude. Das ist eine Raststation. Hier reiten jeden Tag Leute vorbei, zweimal in der Woche verkehrt hier eine Postkutsche von Fort Bridger nach Salt Lake City.“

Er drehte sich um und trat ins Haus.

Die anderen fluchten leise, dann ging der dicke Mann mit dem Spitzbart zu Maria Hempleman, die sich halb aufgerichtet hatte und fassungslos auf die tote Josepha starrte. Auch Eliza hatte sich wieder erhoben. Sie lehnte an der steinernen Brunnenfassung und hatte sich übergeben.

In diesem Moment erwachte Elia Josuah Hempleman aus der Bewusstlosigkeit und stieß einen geradezu tierischen Schrei aus. Er bäumte sich in den Fesseln auf. Er brüllte wie ein Stier.

Einer der Banditen zog seinen Revolver. Es war eine fast neue Waffe. Ein Army-Colt. Es war eine große, schwere Waffe im Kaliber .44. Als der Mann abdrückte, zuckte ein Feuerstrahl fast fußlang aus der Mündung. Das Geschrei Hemplemans ging im Krachen des Schusses unter. Sein kahl- und schwarzgebrannter Schädel wurde zurückgeschleudert. Blut spritzte aus einer Wunde. Dann wurde sein mächtiger Körper schlaff und rutschte an den Corralstangen hinunter, bis er leblos in den Fesseln hing.

An der Haustür erschien der Mann, den der Dicke Elton genannt hatte. Er hielt Decken in den Händen und warf sie den beiden Frauen zu.

„Nehmt das“, sagte er. „Es ist kalt. Wir haben einen langen Ritt vor uns.“

„Was ist?“, fragte der Dicke. „Gibt es Geld im Haus?“

„Nicht der Rede wert“, sagte der andere.

„Diese Mormonen sind stinkreich“, sagte der Dicke. „Ich weiß es. Sie denken an nichts anderes als an ihren verfluchten Propheten und ans Arbeiten. Wir sollten die Frauen fragen.“

„Im Haus ist nichts“, sagte der andere. „Wir haben keine Zeit mehr. Holt ein paar Lebensmittel ’raus.“

„Zünden wir das Haus an?“

„Damit der Rauch meilenweit gesehen wird?“ Der Mann ging an seinen Leuten vorbei zu den Pferden. Er schritt ganz in meiner Nähe vorbei, aber er beachtete mich nicht. Seine Männer betraten das Haus und schleppten wenig später zwei prall gefüllte Säcke heraus.

„Das ist alles“, sagte der Dicke. Er schien enttäuscht.

„Auf was wartet ihr!“, herrschte Elton Maria und Eliza Hempleman an.

„Was haben Sie mit uns vor?“, fragte Maria Hempleman. Ihre Stimme klang erstaunlich fest.

„Das werdet ihr sehen.“

„Wir wollen Elia begraben.“

„Das werden die Krähen besorgen.“ Der Mann zog eine neue Zigarre aus der Manteltasche, schob sie in den Mund und zündete sie an. Dann drehte er sich um und ging zu meiner Mochilla, die ich fallen gelassen hatte, um meinen Revolver zu ziehen. Er bückte sich und öffnete die Packtasche. Ich konnte sehen, dass er die Post nahm und unter seinem Mantel verschwinden ließ.

„Los jetzt“, sagte er.

Da drehte sich Eliza Hempleman um und versuchte, davonzulaufen. Der Mann, der sich Elton nannte, sprang in den Sattel und ritt hinter dem Mädchen her. Er erwischte es kaum dreißig Yards von der Station entfernt. Er bückte sich tief aus dem Sattel und griff in ihr volles, dunkelblondes Haar. Sie schrie und wehrte sich. Er glitt vom Pferderücken und zerrte sie zu sich heran. Dann ließ er sie los und schlug blitzschnell zu, bevor sie zurückweichen konnte. Sie stürzte zu Boden. Ihr linkes Auge schwoll an.

Als der Mann ihr befahl, vor ihm herzugehen, folgte sie ihm widerspruchslos. Auf dem Hof nahm sie die Decke, die ihre Mutter ihr reichte, und warf sie sich um die Schultern. Dann stieg sie zu einem Banditen aufs Pferd. Maria Hempleman musste sich vor den Spitzbart in den Sattel setzen. Dann trieben die Kerle ihre Tiere an und verließen den Stationshof. Sie ritten nordostwärts davon. Wenige Minuten später waren sie hinter einigen verschneiten Hügeln verschwunden.

*

Ich richtete mich auf. Hämmernder Schmerz setzte sofort wieder in meinem Schädel ein. Ich schwankte, fühlte mich unsicher auf den Beinen und musste mich einen Moment gegen die Stallwand lehnen, um nicht wieder umzufallen.

Dann schaute ich zu Shita hinüber. Er lag noch immer flach ausgestreckt im Schnee und rührte sich nicht. Mir wurde übel. Ich setzte mich stolpernd in Bewegung und sah plötzlich meinen Revolver im Schnee liegen. Als ich mich bückte, schoss mir das Blut in den Kopf. Mir wurde für einige Sekunden schwarz vor den Augen. Aber ich hielt mich aufrecht und hob die Waffe auf.

Sie war feucht vom Schnee. Ich wischte sie an meiner Jacke ab. Es war eine alte, abgenutzte Waffe. Ein Navy-Colt im Kaliber .36. Als ich die Waffe zurück unter den Gürtel steckte, begann sich Shita zu bewegen. Ich konnte es kaum fassen. Unwillkürlich hielt ich den Atem an und merkte plötzlich, dass meine Augen zu brennen begannen.

Der Hund wimmerte leise, stöhnte und zuckte mit den Pfoten. Seine Muskeln spannten sich reflexartig. Er bewegte schließlich auch den Kopf hin und her. Sein Maul öffnete sich. Ein wenig Speichel tropfte in den Schnee. Dann versuchte er, sich aufzurichten.

Ich blieb wie gebannt stehen und schaute zu. Mein Herz klopfte wild, und in meinem Kopf hämmerte es: Er ist nicht tot! Er lebt ...

Shita winselte wieder. Er verdrehte die Augen, wälzte sich auf den Bauch und stemmte sich vorn hoch. Hechelnd blieb er eine Weile so hocken, bis er plötzlich wieder auf allen vier Pfoten stand.

Er schwankte, schien sich nicht halten zu können, drehte sich einmal um die eigene Achse und leckte etwas Schnee auf. Er schüttelte immer wieder den Kopf wie ein Boxer, der nach einem schweren Schlag die Betäubung loszuwerden versucht.

Auf einmal wedelte er mit dem Schwanz.

Mir wurde ganz heiß. Ich eilte auf ihn zu, ging in die Knie und schlang meine Arme um seinen Hals. Er fuhr mir mit seiner heißen Zunge über das Gesicht und biss mir fast das linke Ohr ab.

Als ich ihn losließ, sprang er hoch und stemmte mir die Vorderpfoten gegen die Brust, sodass ich nach hinten in den Schnee kippte. Mit offenem Maul und weit heraushängender Zunge stand er da und schien mich anzulachen. In seinen großen Augen war wieder das lebhafte Funkeln und Glitzern, das ich so gut an ihm kannte. Er schien sagen zu wollen: „Kein Grund zur Aufregung, alter Junge. Alles in Ordnung. So ein Bumms auf den Kopf schmeißt mich nicht um.“

Ich erhob mich, und er sprang neben mir her, als ich über den Hof zum Haus schritt. Ich ging vorbei an der Leiche von Josepha Hempleman, deren Blut ein hässliches Muster in die weiße Schneedecke gezeichnet hatte.

Im Haus sah es schlimm aus. Die Mörder hatten alles durchwühlt, sie hatten Möbel zerschlagen, Schränke und Kommoden umgestürzt, Schubladen herausgerissen und ihren Inhalt auf dem Boden verstreut.

Ich ging durch die Räume und stieg hinauf in das Obergeschoss. Hier sah es nicht besser aus. Ich fragte mich, was die Kerle mit den Frauen vorhatten, während ich die Treppe wieder hinunterstieg und zurück auf den Hof ging.

Zunächst schleifte ich die Leiche von Josepha Hempleman ins Haus. Ich schnitt Elia Josuah Hempleman vom Corralgatter los. Seine Leiche stank nach verbranntem Haar und angesengtem Fleisch. Außerdem war er schwer wie ein Pferd. Trotzdem schleppte ich auch ihn mit viel Mühe ins Haus, denn ich wollte nicht, dass sich Aasvögel mit seiner Leiche befassten. Das hatte er nicht verdient.

Als ich die Haustür hinter mir schloss und zum Stall ging, um mir mein Pferd zu holen, stand die Sonne bereits ziemlich hoch. Am nördlichen Horizont schwebten ein paar Wölkchen.

Der Verlust meiner Post bereitete mir ziemliche Sorgen. Ich hatte keine Ahnung, was sich in den einzelnen Sendungen befand, aber das war auch gleichgültig. Es gehörte zu den obersten Prinzipien des Pony-Express-Unternehmens, die der Firma anvertraute Post stets und in jedem Fall zu transportieren und sicher ans Ziel zu bringen.

Diesmal würde ich mit leeren Händen Salt Lake City erreichen. Zum ersten Mal. Es war ein unangenehmes Gefühl, und ich fragte mich, ob es nicht besser gewesen wäre, doch einen Versuch zu unternehmen, die Banditen zu überrumpeln. Aber mir war klar, dass ich dann genau wie Mr. Hempleman für meine Post gestorben wäre. So viel war mir dieses Bündel Briefe nicht wert.

Ich hatte gelernt, zu kämpfen. Ich war bisweilen sogar tollkühn, aber ein Held, der bedenkenlos sein Leben für ein paar Fetzen Papier hingab, war ich nicht. Ich kannte niemanden, der das getan hätte, höchstens mit dem Mund. Die meisten Helden, die ich kannte, waren tot.

Einen Moment spielte ich mit dem Gedanken, die Verfolgung der Kerle aufzunehmen, um die gestohlene Post wiederzubeschaffen. Dann bestieg ich mein ungesatteltes Pferd und lenkte es nach Westen. Vielleicht würde ich später auf die Suche nach der Post gehen. Jetzt war es meine Pflicht als Angestellter des Pony Express, sofort weiterzureiten und den Verlust zu melden.

Ich trieb mein Pferd an. Shita lief neben mir her. Er war wieder völlig in Ordnung. Er musste einen Schädel aus Eisen haben.

Ich beugte mich im Sattel vor und hoffte, Salt Lake City vor Einbruch der Nacht zu erreichen. Der hämmernde Schmerz in meinem Kopf ließ in der eisigen, klaren Luft nach. Ich dachte, dass ich das Gesicht des Mannes mit dem Topfhut und der Zigarre, der Elton genannt wurde, nicht so rasch vergessen würde.

3.

Die Sonne ging hinter den Black-Rock-Bergen unter. Der mächtige Salzsee, der sich nördlich der Stadt erstreckte, glitzerte so weiß wie der Schnee, der die Berge und die Straßen der Stadt bedeckte.

Ich sah die Lichter von Salt Lake City vor mir und ritt durch die First South Street in die Stadt. Als ich das hell erleuchtete Theater von Salt Lake City passierte, vor dem Ein- und Zweispänner standen, denen elegant gekleidete Gentlemen mit ihren Ladys entstiegen, konnte ich die runde Kuppel des Tabernakels erkennen, das im Zentrum der Stadt gelegen war. An hohen Feiertagen versammelte sich dort der Chor der Mormonen und sang. Einmal hatte ich es miterlebt und war tief beeindruckt gewesen. Jetzt bewegten mich andere Gedanken.

Ich erreichte die Mainstreet und lenkte mein Pferd zur Pony-Express-Agentur hinunter. Shita trottete mit hängendem Schwanz müde neben mir her. Mein Pferd war abgetrieben. Ich hatte das Letzte aus ihm herausgeholt. Schweißflocken tropften von seinen Nüstern. Sein Atem ging rasselnd.

Als ich die Agentur erreichte, stieg ich aus dem Sattel. Ich fühlte mich wie gerädert. Es war lange her, dass ich ungesattelte Pferde geritten hatte. Der harte Ritt hatte mich mehr angestrengt, als ich zuvor gedacht hatte.

Steifbeinig ging ich die Stufen des Vorbaus hinauf und betrat das Agenturgebäude. Ich hatte jetzt doch ein flaues Gefühl in der Magengegend. Obwohl ich mich absolut unschuldig am Verlust der Post fühlte, hatte ich ein schlechtes Gewissen.

Der Agent saß noch hinter seinem Schreibtisch, als ich eintrat. Er war ein ziemlich dicker Mann mit einer blank polierten Glatze und einer stets geröteten Kartoffelnase, der anzusehen war, dass ihr Besitzer ziemlich viel zu trinken pflegte.

Er hieß Constant Dubail und war Mormone. Ich hatte mich schon häufig gefragt, wie er seine Freude am Alkohol mit seiner Religion unter einen Hut brachte. Vermutlich war sein Glaube nicht sonderlich groß, und ihn hatte wohl auch bisher niemand beim Trinken erwischt. Zu seiner Ehre musste gesagt werden, dass ihm, selbst wenn er betrunken war, fast nichts anzumerken war.

Ich grüßte, und er nickte nur mit dem Kopf und sagte: „Du bist spät dran.“

„Mr. Hempleman ist tot“, sagte ich.

„Was?“, sagte er.

„Mrs. Josepha Hempleman ist auch tot“, sagte ich.

Schweiß stand plötzlich auf seiner Glatze, und seine Hände zitterten. Vermutlich hätte er jetzt einen kräftigen Schluck Whisky vertragen können. Aber er traute sich nicht, vor jemand anderem zu trinken. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und starrte mich groß an.

„Mrs. Maria Hempleman und Eliza sind entführt worden“, sagte ich.

Ich nahm den Hut ab und beugte mich vor. „Können Sie die Beule sehen?“

Er stand auf, umrundete den Schreibtisch und baute sich vor mir auf.

„Ja“, sagte er. „Ich kann sie sehen.“

„Mein Hund hat auch so eine“, sagte ich. „Wir haben Glück gehabt.“

„Wer waren die Kerle?“

„Keine Ahnung“, sagte ich. „Es waren fünf. Einer wurde Elton genannt. Sie mochten keine Mormonen.“

Constant Dubail schluckte. Er strich mit unsicheren Handbewegungen über seinen imposanten Bauch. Stumm watschelte er hinter den Schreibtisch zurück, fingerte eine Pfeife aus einer Schublade, stopfte sie, legte sie dann wieder weg und stierte eine Weile ins Leere. Mormonen durften auch nicht rauchen.

Die Tür hinter mir öffnete sich. Ein Pony-Express-Reiter trat ein. Er hieß Martin Hogan, ein drahtiger Bursche, etwas kleiner als ich, mit kurz geschorenem schwarzem Haar. Er bewegte sich immer sehr schnell und erinnerte in seinem Auftreten irgendwie an ein Wiesel. Er nickte mir knapp zu und warf die Mochilla vor Dubail auf den Schreibtisch.

Das riss diesen aus seiner Lethargie hoch. Mit fahrigen Bewegungen öffnete er die Packtaschen und nahm die in wasserdichtes Fettpapier gewickelte Post heraus. Geistesabwesend schrieb er etwas in sein Eingangsbuch und stellte eine Quittung aus. Hogan unterschrieb und ging so hastig und still, wie er aufgetaucht war, wieder hinaus.

Constant Dubail schob den Sattel beiseite und stapelte die Post vor sich auf. Der Anblick schien ihn an etwas zu erinnern. Er hob den Kopf und schaute mich an.

Ich war hundemüde, und Shita ging es genauso. Er hatte sich bereits vor dem bullernden Kanonenofen auf die Dielen gelegt und die Pfoten ausgestreckt.

„Wo ist deine Post?“, fragte Dubail.

„Weg“, sagte ich.

„Was?“

„Die Banditen haben sie mitgenommen“, sagte ich.

„Deine Post?“ Die Nachricht, dass die Familie Hempleman praktisch ausgelöscht war, hatte ihn nicht so entsetzt wie die Tatsache, dass die Briefe nicht mehr da waren.

„Du hast einen Revolver“, sagte er. „Und ein Gewehr. Das ist dir gegeben worden, damit du die dir anvertraute Post in jedem Fall durchbringst, notfalls unter Einsatz deines Lebens.“

Unter Einsatz deines Lebens! Das klang verdammt pathetisch, besonders aus dem Mund eines rotnasigen Fettsacks, der vermutlich nie in seinem Leben einen Sattel unter sich gehabt, einen Revolver in der Hand gehalten hatte und beim ersten Schuss vermutlich die Hosen vollgeschissen hätte. Hätte Elia Josuah Hempleman mir das gesagt, nun gut, es hätte mir nicht gefallen. Aber das war ein Mann gewesen, bei dem diese Worte glaubwürdig geklungen hätten. Nicht jedoch von Constant Dubail.

Dubail erhob sich. Er watschelte um den Schreibtisch herum und gestikulierte aufgeregt mit seinen an zusammengebundene Würste erinnernden Armen.

„Noch nie ist es auf meiner Linie passiert, dass Post verloren gegangen ist. Was für eine Schande. Das muss ich nach St. Joseph melden. Man wird mir mein Gehalt kürzen, vermutlich wird mir ein Schnüffler auf den Hals geschickt werden, der hier alles durchwühlt und meine Bücher prüft, um ein paar Haare in der Suppe zu finden und mich völlig ’rausschmeißen zu können. Das hast du mir eingebrockt. Begreifst du das überhaupt?“

Er blieb unvermittelt stehen, wandte sich mir zu und stierte mich aus triefenden Kuhaugen an.

„Es tut mir sehr leid, Mr. Dubail“, sagte ich, obwohl sich meine Schuldgefühle angesichts des widerlichen Schauspiels, das Dubail mir bot, bereits zu verflüchtigen begannen.

„Wenn ich gewusst hätte, wie sehr der Verlust Sie trifft, hätte ich mich auch erschießen lassen“, sagte ich.

Er schwieg einen Moment. Dann brüllte er los: „Du glaubst wohl, du kannst dich über mich lustig machen? Ich weiß, dass ihr Express-Reiter euch für was Besonderes haltet. Aber wenn du glaubst, dass so einer wie du sich alles erlauben kann, bist du im Irrtum!“

Jetzt lief sein ganzes Gesicht so rot an wie seine Nase, und es sah aus, als würde er jeden Moment wie ein Ballon zerplatzen.

„Du verdammter Versager!“, schrie er mich an.

„Ich glaube nicht, dass Sie das sagen sollten, Mr. Dubail“, erwiderte ich.