Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ronco - Die Tagebücher (Historische Wildwest -Romane)

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Der Weg in die Hölle ist nicht weit. Die Abkürzung ins Fegefeuer führt durch die Goldfelder von Montana. Das Goldfieber macht aus Menschen gierige Raubtiere, für die ein Leben nichts mehr zählt. Betrug, Raub und Mord sind der Alltag. Ich bin diesen Männern zu nahe gekommen. Sie folgen mir.Dieser Band enthält die folgenden Romane:Die Vigilanten von Montana (27)Im Staub der Hölle (28)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 286

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

RONCO

In dieser Reihe bisher erschienen

2701 Dietmar Kuegler Ich werde gejagt

2702 Dietmar Kuegler Der weiße Apache

2703 Dietmar Kuegler Tausend Gräber

2704 Dietmar Kuegler Apachenkrieg

2705 Dietmar Kuegler Das große Sterben

2706 Dietmar Kuegler Todesserenade

2707 Dietmar Kuegler Die Sonne des Todes

2708 Dietmar Kuegler Blutrache

2709 Dietmar Kuegler Zum Sterben verdammt

2710 Dietmar Kuegler Sklavenjagd

2711 Dietmar Kuegler Pony Express

2712 Dietmar Kuegler Todgeweiht

2713 Dietmar Kuegler Revolvermarshal

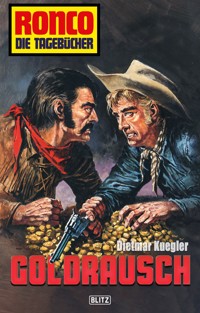

2714 Dietmar Kuegler Goldrausch

Dietmar Kuegler

Goldrausch

Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2020 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-163-2Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

Die Vigilanten von Montana

von Ken Conagher

23. Mai 1880.

Noch vor wenigen Wochen hing mein Steckbrief in zahllosen Städten des Südwestens. Dann wurde ich in Fort Bliss, Texas, rehabilitiert, und ich hatte erreicht, was ich wollte: ein freier Mann zu sein. Keine Behörde hat mehr das Recht, mich zu jagen.

Und dennoch sind meine Überlebenschancen minimal, denn wieder sind Männer hinter mir her, die meinen Kopf wollen. Sie jagen mich nicht im Namen des Gesetzes, sondern weil der Mann, den ich stürzte, seine Rache haben will: Andrew Hilton, der nach Mexiko flüchtete, nachdem sein Imperium im Südwesten der Staaten zusammengebrochen war.

Recht und Gesetz kümmert diese Männer nicht. Ihr Gesetz ist die Macht der Gewalt. Das war so und wird so bleiben. Das Recht ist für sie ein lächerlicher Popanz, auf dem sie beliebig herumtrampeln können. Weil es sie gibt, werde ich keinen Frieden haben. Und ich hatte gemeint, ihnen entrinnen zu können – Illusionen!

Wir befinden uns in einem Wüstengebiet im Nordosten Arizonas. Wir, das sind Linda Hilton, die Tochter Andrew Hiltons, den ich von seinem hohen Sockel stürzte, und unser Sohn Jellico.

In einem kleinen Nest hatten wir uns einem Treck angeschlossen, um in ein Siedlungsgebiet in Arizona zu gelangen, aber auch um den Häschern von Lindas Vater zu entgehen, der mich nun von Mexiko aus mit seinem Hass verfolgt und Linda und Jellico mit Gewalt zu sich holen will.

Der Mann, der uns sieben Familien eine neue Heimat in Arizona versprochen hatte, hat uns alle betrogen. Er wollte uns in der Wüste zugrunde gehen lassen und uns dann ausplündern. Dieser teuflische Plan ist misslungen.

Aber jetzt sind wir doch am Ende. Wir haben die Rettung greifbar nahe vor uns – eine alte, halb verfallene Ranch am Fuß der Rabbit Mountains mit einem Brunnen auf dem Hof. Aber die Ranch ist von Revolvermännern Andrew Hiltons besetzt, die niemanden an das Wasser lassen und die Auslieferung von Linda, Jellico und mir fordern. Es ist ihnen gleichgültig, ob Frauen und Kinder vor Durst verrecken oder wahnsinnig werden. Uns drei wollen sie haben, wie üblich mit dem widerlichen Druckmittel der Erpressung. Diese menschlichen Monster mit ihrer Gefühlskälte und Nichtachtung jeglichen Lebens sind die typischen Vertreter von Andrew Hiltons Killerbande.

Im Moment halten die anderen Leute des Trecks noch zu mir. Aber wie lange noch? Sie sind keine Giganten mit eiserner Selbstzucht und Disziplin. Sie sind Menschen, die qualvoll leiden und mit fast wahnsinnigen Augen auf den Brunnen starren. In der Sonne spiegelt sich das Wasser an den inneren Brunnenwänden, helle Kringelmuster tanzen dort auf und ab und suggerieren klare, erfrischende Kühle.

Ich bin sicher, dass die Leute nicht mehr lange durchhalten werden. Sie können es gar nicht, weil sie am Ende sind. Sie werden von uns verlangen, dass wir uns stellen, damit sie nicht wegen uns verdursten. Dass ich es war, der sie durch die tödliche Wüste hierher gebracht hat, zählt jetzt nicht mehr. Das ist bereits Vergangenheit, die niemanden mehr interessiert. Aber das Wasser zählt, der Lebensspender dort vorn in dem Brunnen, nur etwa dreißig Yards entfernt.

Das bisschen Zeit, das mir noch bleibt, will ich dazu nutzen, um weiter in meinem Tagebuch zu schreiben.

Kurz nach meiner Rehabilitierung wollte ich eigentlich damit aufhören, aber ich kann nicht. Irgendetwas zwingt mich dazu, meine Geschichte weiterzuerzählen. Für wen? Vielleicht für Jellico, meinen Sohn, damit er eines Tages erfährt, was für ein Leben sein Vater führen musste. Und dass er es so führen musste, weil es Großvater Hilton so passte! Es ist grotesk, wenn ich daran denke. Aber zurück zu meinem Tagebuch. Ich muss mich konzentrieren, um mich zurückerinnern zu können. Auch mir setzt der Durst zu. Die Ungewissheit und Sorge um Linda und Jellico fressen an mir.

Die Erinnerung führt mich zurück in den November des Jahres 1863. Es war in Montana im Gebiet der Alder Gulch, in der ein halbes Jahr zuvor Unmengen von Gold entdeckt worden waren. Das ganze Land war vom Goldfieber, von einer blinden, unmenschlichen Gier aufgewühlt. Und ich, ein sechzehnjähriger Junge, der innerlich wie äußerlich längst ein Mann war, steckte mitten darin ...

1.

Ich hatte lausiges Glück gehabt, dass ich nicht wie Jack McCall in Bannack am Galgen baumelte. Jack McCall war mein Partner gewesen, und Henry Plummer, Sheriff des Beaverhead County, hatte ihn und mich aufs Kreuz gelegt, um selbst das Gold auszubeuten, für das wir unsere Schürfrechte angemeldet hatten.

Aber Plummer war das Gesetz in diesem Landstrich der Glücksritter, Desperados, Galgenvögel, Goldsucher und Schurken aller Preisklassen. Jack McCall hatte zu viel über Plummers Vergangenheit gewusst – deshalb musste er von der Bildfläche verschwinden.

Mich hatte Plummer laufen lassen. Vielleicht hatte er gedacht, ich sei harmlos. Und sicherlich war ich das auch, mit Plummers Augen gesehen. Er war ein aalglatter, eleganter Heuchler, ein eiskalter Spieler, der seine Züge genau überlegte, bevor er brutal zuschlug. Dabei trug er den Stern auf der Brust und handelte im Sinne von Recht und Ordnung. Ich hatte Bannack verlassen müssen und war auf meinem Braunen – mit Shita, meinem Hund, neben mir – geradewegs nach Virginia City geritten. Der Traum vom Gold war aus, und es tat mir nicht einmal leid. Es klebten Blut und Tränen daran. Wer Gold fand, war seines Lebens nicht mehr sicher – ganz abgesehen von der eigenen Charakterstärke. Denn die meisten, die Gold gefunden hatten, spielten verrückt, ließen die Puppen tanzen, besoffen sich und verjubelten alles.

Ich fand bei Ted Gibson in Virginia City einen Job. Das klappte fast auf Anhieb, denn die Geschäftsleute in dieser wild gewordenen Gegend waren froh, überhaupt willige Arbeitskräfte zu kriegen. Jeder andere normale Sterbliche war ja hinter dem Gold her.

Ted Gibson war Frachtfuhrunternehmer und residierte in einer schäbigen Bruchbude an der Mainstreet von Virginia City. Seine Wagen und Pferde standen unter einer großen Zeltplane direkt hinter seinem Office. An diesem Office hatte er ein Pappschild angenagelt, das verkündete, dass er Fahrer für seine Wagen suche. Pro Woche 20 Dollar, stand auf dem Pappschild.

Ich las das Schild und kletterte aus dem Sattel. Den Braunen band ich an einem wackligen Querbalken vor dem Office an, pfiff Shita, der einen riesigen schwarzen Kater anknurrte, und stiefelte mit ihm in das Büro.

Ted Gibson, ein stiernackiger, hemdsärmeliger Brocken von Mann, mit einem Kinn, auf dem Kinder Versteck spielen konnten, saß hinter einer Kiste und war damit beschäftigt, eine Kolonne von Zahlen auf einem Stück Papier zu addieren.

Ich sah ihm zu und fing an, seine Haare zu zählen. Er hatte eine Stirnglatze und auf dem Hinterkopf einen haarlosen Hof. Zwischen Stirnglatze und haarlosem Hof lagen drei Haarsträhnen zu je zwanzig bis dreißig Haaren, die von links nach rechts gekämmt waren und den Eindruck erweckten, als hätten sie sehr viel Mühe, weiter zu gedeihen.

Als ich die Haare gezählt hatte, schaute ich mich um und fand die Bude von Ted Gibson so mies, dass ich beschloss, wieder zu gehen. Also wandte ich mich um.

„Hierbleiben!“, sagte Ted Gibson. „Achtundneunzig, einhundertvier, einhundertzwozehn, achtzehn, zwoundzwanzig, dreißig – verdammt, wie viel hatte ich im Sinn?“

„Zwölf“, sagte ich auf gut Glück.

„Das heißt nicht zwölf, sondern zwozehn“, belehrte er mich.

„Fein“, sagte ich. „Sie zahlen also zwonzig Dollar pro Woche, wie ich auf dem Schild draußen gelesen habe. Brauchen Sie noch einen Fahrer?“

„Das heißt zwanzig“, sagte er, schob jetzt endlich seine Zahlenkolonnen von sich und unterzog mich einer eingehenden Musterung. Er hatte graue, flinke Augen über seinem wüsten Rammkinn und sah wirklich nicht nach Pappe aus.

„Wie heißt du?“

„Ronco.“

„Schöner Name.“

„Finde ich auch.“

Damit war dieses Thema abgehandelt. Die meisten regten sich darüber auf, dass ich keinen Nachnamen hatte. Ted Gibson ging darüber weg. Er musterte meinen tief geschnallten Navy-Colt.

„Kannst du mit dem Ding umgehen?“

Im Bruchteil einer Sekunde starrte er in meine Laufmündung.

„Oha“, sagte er. „Ganz schön, Söhnchen.“ Er grinste. „Ziehen und treffen sind aber zwo Paar Stiefel ...“

„Wo wünschen Sie das Loch?“, fragte ich freundlich.

Er deutete zu einem Kalender links von mir, auf dem ein Hirsch mit einem Riesengeweih brünstig den Mond anhustete.

Ich feuerte aus der Hüfte und schoss dem Hirsch den Kopf samt Geweih weg. Statt des Kopfes war da nun ein Loch.

Der Hirsch war enthauptet.

Ted Gibson räusperte sich. „Zwoundzwanzig Dollar“, sagte er. „Vorausgesetzt, du kannst mit einem Gespann umgehen.“

„Kann ich“, sagte ich, „ich bin bei der Russel, Majors und Waddell Postkutschengesellschaft gefahren und war später Postreiter.“

Jetzt wurde er doch etwas misstrauisch. „Schießen kannst du, ein Gespann fahren kannst du, lesen kannst du – sag mal, wie alt bist du eigentlich?“

„Achtzehn, Sir.“

„Hm.“ Er schien mir nicht recht zu glauben.

„Vielleicht bin ich auch schon neunzehn“, sagte ich.

„Wieso das denn?“

„Weil ich nicht weiß, wann ich geboren wurde.“

Er runzelte die Augenbrauen. Die waren besser bestückt als sein Haupthaar, richtige Wülste waren das, wie fette, gut genährte Raupen.

„Mann“, sagte er, „du musst doch wissen, wann du geboren bist.“

Ich schüttelte den Kopf. „Leider weiß ich es nicht. Meine Eltern sind mit einem Treck nach Westen gezogen. Der Treck wurde von Apachen überfallen, kein Mensch außer mir blieb am Leben. Mich fanden Mönche, die mich dann auch aufzogen.“

„Verstehe“, sagte er und stand auf. „Gut, du kannst bei mir anfangen, Söhnchen. Der Job hat’s in sich. Du wirst zweimal wöchentlich Post und Lebensmittel von hier nach Beaver Head bringen. Wenn hier nicht alle möglichen Strauchdiebe und Halsabschneider herumlungerten, die dir den letzten verdammten Cent aus der Tasche zu klauen versuchen, wäre der Job das reinste Sonntagsvergnügen. Ist es aber nicht. Überlege es dir also. Vier meiner Fahrer schlummern bereits in einer Holzkiste, drei liegen zurzeit beim Doc, um wieder geflickt zu werden, und zwei sind spurlos verschwunden. So sieht’s aus. Willst du den Job immer noch?“

„Ja“, sagte ich.

Er nickte und schüttelte mir die Hand.

„Morgen übernimmst du deine erste Fuhre“, sagte er. „Und der Teufel soll dich holen, wenn du dir auch nur ein Stück von der Ladung klauen lässt.“

*

Der Teufel holte mich genau an einem Freitag in der zweiten Novemberwoche. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er es mit mir gut gemeint. Ich hatte Schonzeit gehabt und mich rundherum wohlgefühlt. Jede Woche kassierte ich meine zwoundzwanzig Dollar und außerdem diese und jene Trinkgelder in Beaver Head oder Virginia City. Zum Leben brauchte ich nicht viel. Ich schlief in einer Ecke im Office Ted Gibsons, die er mir großzügig zur Verfügung gestellt hatte. So brauchte ich kein Logiergeld zu zahlen. Und den Bauch kriegte ich auch voll genug, denn Ted Gibson ließ mir immer etwas von seinen Mahlzeiten übrig. Mein Brauner stand bei den Gespannpferden unter der Plane am Office und war ebenfalls bestens versorgt. Auch Shita wurde prall und rund, blieb aber in Form, weil er mich bei den Fahrten begleitete.

Mit dem riesigen schwarzen Kater kriegte er allerdings ständig Ärger. Der musste auf ihn wie das rote Tuch auf den Stier wirken. Er brauchte nur dessen Schwanzspitze zu sehen, da war er schon gereizt. Zweimal kriegte er von dem schwarzen Biest eine gewischt, dass die Fellfetzen nur so flogen. Wenn ich gedacht hatte, dass ihm das reichen würde, dann sah ich mich getäuscht. Ein Hund wie Shita kapitulierte nicht. Sonst wäre er auch nicht mein Hund gewesen.

Mich ärgerte nur, dass mein Hund sich immer wieder von dem schwarzen Teufel leimen ließ. Die meisten Begegnungen zwischen den beiden verliefen so, dass der Kater wie der Blitz auf ein Dach sprang und sich dort putzte und abschleckte, während Shita unten Luftsprünge vollführte und sich die Kehle heiser kläffte. Das wurde zur lieben Gewohnheit, genauso wie der dann einsetzende Krach der Anlieger neben dem Office und auf der anderen Straßenseite, die sich lautstark über den verlausten Köter empörten.

Am lautesten und giftigsten führte sich Roswitha Nägeli auf, eine Deutsch-Schweizerin mit Dutt, einem faltigen Geierhals und so dürren Gliedmaßen, dass ich immer Angst kriegte, ihre Knochen könnten zu scheppern anfangen, wenn sie erregt ihre Fäuste gegen Shita schüttelte. Ihr gehörte der verdammte Kater, mit dem sie eine Bretterbude bewohnte.

Mister Nägeli, so erzählte mir Ted Gibson grinsend, habe seine Alte sitzen lassen und sei mit einem ziemlichen Batzen Gold Richtung Wyoming verschwunden. Seitdem bestritt Roswitha Nägeli ihren Lebensunterhalt mit Näh- und Flickarbeiten und verdiente nicht schlecht dabei, denn Virginia City wuchs förmlich aus dem Boden, nachdem im Mai dieses Jahres ein paar Prospektoren in der Alder Gulch Gold gefunden hatten.

Ich mochte Roswitha Nägeli nicht, die in einem Wettbewerb für die hässlichste Vogelscheuche bestimmt den ersten Preis erhalten hätte. Aber ich verhielt mich strikt neutral, wenn sie ihren Keifauftritt hatte. Wenn Shita so stur war, immer wieder auf den Kater loszugehen, dann hatte er selbst schuld, wenn Roswitha Nägeli eines Tages mit dem Strohbesen ihren Kater verteidigte.

Wenn wir unterwegs nach Beaver Head waren, kehrte natürlich Ruhe ein. Meistens zog ich mit dem Kastenwagen und zwei Gespannpferden in aller Frühe los, wenn noch die Nebel über dem Land lagen, das von zahlreichen Creeks durchflossen wurde. Die Fahrt dauerte etwa sechs Stunden und führte durch gewundene Täler, Schluchten und Canyons. Zwei Stunden blieb ich in Beaver Head, lud den Wagen bei einem Store und dem Postoffice ab und kehrte üblicherweise leer nach Virginia City zurück. Mit der Fahrt hin und zurück verging meist ein ganzer Tag.

Wie gesagt, bisher war ich ungeschoren geblieben. Meine Wachsamkeit ließ nach, und da man für alles Lehrgeld zahlen muss, erhielt ich prompt meine Quittung.

An dem bewussten Freitag in der zweiten Novemberwoche spannte ich gegen fünf Uhr morgens die beiden Pferde vor den Kastenwagen und verließ Virginia City.

Shita tigerte noch einmal zu Roswitha Nägelis Bretterbude, schnüffelte dort herum, hob ein Bein und stellte eine Pfütze direkt vor den Eingang.

Als er hinter mir herjagte, hatte ich den Eindruck, als grinse er über das ganze Gesicht.

Es war klamm und feucht, Bodennebel waberten über der Fahrbahn. Bald würde der erste Schnee fallen, aber die nach Gold verrückten Menschen würden weiter in den Creeks ihre Pfannen schwenken und sich dabei den Hintern abfrieren.

Ich schlug den Kragen meiner Jacke hoch, gähnte und lehnte den Rücken bequem gegen die rückwärtige Bockbank. Meine beiden Gespannpferde, ungebrandete Tiere, kannten den Weg. Ich konnte die Zügel locker lassen.

Auf der Ladefläche hinter mir lagen zwei Postsäcke, ferner Säcke mit Mehl, Kaffee und Zucker, drei Kisten mit Hostetter-Whisky, vier Blechkästen – verlötet – mit Zigarren, ein paar Kartons mit karierten Baumwollhemden und derben Hosen, weitere Kartons mit Schuhen und Stiefeln sowie Kisten mit Werkzeugen, Nägeln, Metallwaren aller Art und noch einige Lebensmittel wie Schinken, Hartwürste, Erbsen und Bohnen. Ich hatte einen Lieferschein bei mir, auf dem die Waren einzeln aufgeführt waren.

Soweit ich das beurteilen konnte, florierte Ted Gibsons Frachtfuhrunternehmen bestens. Es war eine Bonanza anderer Art und weiß Gott solider und gesünder als die ganze verdammte Plackerei nach dem gelben Metall. Ted Gibson hatte sein Unternehmen vor drei Monaten in Virginia City eröffnet, und wie es mir schien, verdiente er sich damit eine goldene Nase.

Ob ein paar Fahrer dabei über die Klinge sprangen, war unwesentlich, und den Verlust der jeweiligen Fracht konnte er verschmerzen.

Ich dachte an die zwoundzwanzig Dollar die Woche. Mit den Trinkgeldern verdiente ich im Monat über hundert Dollar – ein fürstlicher Lohn, von dem ich noch nicht einmal viel auszugeben brauchte. Ich hatte allen Grund, mit mir und der Welt zufrieden zu sein. Ted Gibson war ein harter Brocken, aber er fraß mich nicht auf. Hauptsache, ich kriegte die Frachtladung heil bis Beaver Head. Alles andere interessierte ihn nicht. Und er war kein Korinthenkacker, der jedes Haar in der Suppe zählte.

Wir passierten ein paar Claims, bei denen schon wieder gearbeitet wurde. Ein paar Männer, die mich bereits kannten, grüßten herüber. Die meisten aber schielten nur misstrauisch, als fürchteten sie, ich würde ihnen die Butter vom Brot klauen. Das waren die Verrückten, denen das Goldfieber bereits das Gehirn versengt hatte. Ihre Köpfe ruckten ständig hierhin und dorthin, unruhig, nervös, lauernd, geprägt von der Gier, Nuggets zu finden, und von der Angst, sie wieder zu verlieren. Sie waren für ihr Leben gezeichnet, weil sie niemandem mehr trauten – ich glaube, am allerwenigsten sich selbst.

Wir ließen den letzten Claim hinter uns, durchfurteten einen Creek, an dem einmal Biber gehaust hatten, die aber längst die Flucht ergriffen hatten, und fuhren jetzt durch zerklüftetes, wildes Gebiet, das allerdings von den Radfurchen der Route nach Beaver Head gepflügt war.

Der Nebel riss auf und ließ Millionen glitzernder Wasserperlen an Bäumen und Sträuchern zurück. Dann stieg die Sonne auf, um ihre flache Bahn zu ziehen. Sie hatte keine Kraft mehr um diese Jahreszeit.

Gegen elf Uhr vormittags setzte sich Shita etwa dreißig Yards vor dem Gespann mitten zwischen den beiden Radfurchen auf die Hinterpfoten und hechelte uns entgegen.

Er wollte jetzt fahren. Das hatte sich zu einem Ritus bei uns entwickelt. Also hielt ich vor ihm und half ihm auf die Bockbank. Neben mir kringelte er sich zusammen, schnaufte zufrieden, legte den Kopf auf die Vorderpfoten, döste zu mir hoch und schlief dann ein.

Eine halbe Stunde später lenkte ich das Gespann durch eine Steilschlucht mit überhängenden Felsen. Sie verlief zunächst gerade, bog dann aber in einem Knick nach Osten ab.

Und hinter diesem Knick warteten sie.

Ich war so perplex, dass ich im ersten Augenblick glaubte, zu träumen. Ich zwinkerte mit den Augen, aber sie blieben da.

Es waren vier maskierte Reiter, die mit ihren Pferden die Schlucht blockierten. Ich starrte in vier Gewehrläufe, nein in fünf, denn der rechte Kerl liebkoste eine Schrotflinte mit abgesägten Doppelläufen.

Ich weiß, dass meine Kopfhaut zu prickeln begann und Ameisen über meinen Rücken liefen. Für Bruchteile von Sekunden hatte ich die Wahnsinnsidee, nach meinem Colt zu greifen. Aber ich saß zu ungünstig.

Voller Demut senkte ich den Kopf und dachte an Ted Gibsons Worte, dass mich der Teufel holen solle, wenn ...

Jetzt hatte er mich geholt.

Die vier maskierten Kerle ritten langsam auf mich zu, so richtig gemütlich, ihrer Sache völlig sicher. Zurück konnte ich nicht, da war der Knick, und sie hätten mich bei der geringsten Bewegung vom Wagenbock gepustet.

„Hallo!“, sagte ich. Was anderes fiel mir nicht ein.

Shita neben mir auf der Bockbank begann zu knurren. Er richtete sich mit einer gleitenden Bewegung auf und fletschte den Fang. Eins der Gespannpferde begann, nervös zu tänzeln. Nervös wurde ich jetzt auch. Das war so die Situation, die ich wie die Pest hasste, weil mir die Initiative genommen war. Um mir Luft zu schaffen, fluchte ich.

„Schnauze“, sagte der mit der Schrotflinte. Hinter der Maske klang seine Stimme verzerrt, aber freundlich war sie bestimmt nicht.

Ich biss mir auf die Lippen und erwog, vom Bock zu springen. Am besten nach links, da hatte ich eine gewisse Chance, der mörderischen Schrotladung zu entgehen – falls ich schnell genug war.

„Bleib schön sitzen“, sagte der mit der Schrotflinte. Er konnte wohl Gedanken lesen. Dann hob er etwas den Kopf, als gäbe es auf dem Felsen über mir etwas zu sehen, und sagte: „Nun spring schon, Ollie!“

Ich hörte ein scharrendes Geräusch über mir, und dann hatte ich das Gefühl, von einem Dampfhammer durch die Fußbretter der Bockbank gerammt zu werden. Einer, der anscheinend Ollie hieß, hatte sich auf mich fallen lassen und drückte mich platt wie einen Hefefladen. Mein Rückgrat krachte und ächzte. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Shita mit einem Sprung von der Bockbank wetzte – wohl zutiefst erschrocken über den Mann, der vom Himmel gefallen war.

Zwei, drei Schüsse peitschten.

Der Kerl über mir schnaufte, wälzte sich von mir, aber bevor ich wieder hoch war und Luft schnappen konnte, zerplatzten Sterne in meinem Kopf, und es wurde dunkel.

2.

Der Teufel hatte mich nicht ganz geholt. Jedenfalls stellte ich mir die Hölle, von der mir der gute Padre Ambrosius in der Mission unten am Pease River so viel erzählt hatte, anders vor. Als ich die Augen öffnete, fiel mein Blick auf bräunliche Herbstgräser, zwischen denen ein Käfer herumturnte. Er tat das mit zäher Unverdrossenheit, obwohl die Gräser sein Gewicht nicht hielten. Aber das begriff er nicht. Ich stierte zu ihm hinunter und merkte nach einer Weile, dass mein Kopf über die Bodenbretter des Bocks hinausragte. Ich betrachtete den Käfer aus der Vogelperspektive.

Ich hob den Kopf und ignorierte die Explosionen. Da lag ich also der Länge nach unterhalb der Bockbank, und mein Kopf hatte draußen gehangen. Ein Bett mit einem Kopfkissen wäre mir lieber gewesen.

Dann begann ich nachzudenken und fuhr hoch. Die beiden Gespannpferde waren verschwunden. Ich drehte mich um. Die Ladefläche meines Kastenwagens gähnte mich an – leer, ratzekahl leer.

Ich sank auf die Bockbank und war ziemlich geschafft. Mein Schädel brummte, rechts über dem Ohr ertastete ich eine Schwellung vom Format eines mittleren Hühnereis. Ich zuckte zusammen, als ich die Stelle berührte.

Schmerz, Selbstmitleid, Unbehagen, Verärgerung stiegen in mir hoch, aber dann Wut. Wut über meine mangelnde Wachsamkeit. Gut, diese Schlucht mit dem Knick war die ideale Falle. Aber gerade deswegen hätte ich besser aufpassen müssen. Ich war zu sorglos gewesen und wie ein blutiger Anfänger in den Hinterhalt getappt.

Vorn hatten sie die Schlucht abgeriegelt, und von oben hatte sich ein Strolch namens Ollie einfach auf mich fallen lassen und mir eine Kopfnuss verpasst.

Siedend heiß fiel mir Shita ein. Sie hatten nach ihm geschossen, die Schüsse hatte ich noch gehört. Hatten sie ihn erwischt? Ich war zu feige, mich umzusehen. Meine Handflächen wurden feucht. Nein, um Gottes willen, nur das nicht. Sie durften meinen Hund nicht erschossen haben, ich hing doch an ihm, er war mein Freund, mein Bruder, er war alles, was ich hatte.

Ich riss mich zusammen, stand auf und kletterte von der Bockbank. Mir wurde etwas schwarz vor Augen, aber das verging. Dann schaute ich mich um. Seit dem Überfall mochte eine knappe Dreiviertelstunde vergangen sein. Ich fand Shita nicht und atmete auf. Er hätte hier in der Schlucht liegen müssen. Blutspuren entdeckte ich auch nicht.

Ich schüttelte den Kopf. Das gab’s doch gar nicht, dass mein Hund mich allein ließ. Ich war schon häufig bewusstlos gewesen. Jedes Mal hatte er mir so lange das Gesicht abgeleckt, bis ich wieder wach geworden war.

Ich suchte die Schlucht hinter dem Wagen ab. Nur in die Richtung konnte er geflüchtet sein, als die Schüsse fielen. Vor uns hatten die maskierten Strolche die Schlucht blockiert. Shita war bestimmt nicht so blöd gewesen, sie zu attackieren.

Ich gab die Suche auf und kehrte zu dem Wagen zurück. Unter der Bockbank war eine Lade, in der ich meinen Proviantsack verstaut hatte. Den hatten die Banditen nicht mitgehen lassen. Meinen Colt hatte ich auch noch. Ich hatte auf ihm gelegen, und wahrscheinlich hatten sie ihn übersehen. Meinen Sharps-Karabiner hatte ich in Virginia City gelassen und leider auch meinen Braunen. Ich stand ganz schön belämmert da.

Um mich zu trösten, begann ich zu essen. Ich säbelte zwei saftige Scheiben Schinken von dem Stück, das ich mitgenommen hatte, aß dazu hartes Brot und trank kalten Kaffee aus der Blechflasche. Das möbelte mich auf.

Jetzt blieb mir nur der Fußmarsch zurück nach Virginia City. Ted Gibson würde mir den Marsch blasen oder mich feuern. Das Letztere schränkte ich ein. Arbeitskräfte waren knapp. Vielleicht würde Ted Gibson ein Einsehen haben.

In der Lade hatte ich noch eine Satteldecke, die ich einrollte und mir schräg über die Schulter band. Den Proviantsack warf ich mir über den Buckel und sprang vom Wagen.

Und dann erstarrte ich, denn in der Schlucht voraus, dort, wo die vier Männer den Weg abgeriegelt hatten, fegte etwas Gelbbraunes heran.

Shita!

Er japste, hechelte, grinste, wetzte mit verdrehtem Hinterteil um mich herum und führte sich auf, als hätten wir uns vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen.

Mein Hund war wieder da. Ich hockte mich auf die Knie und ließ mich ablecken. Ich glaube, wir waren beide sehr glücklich.

„Schöner Mist, was?“, sagte ich zu Shita. „Die Bastarde haben die Pferde mitgenommen und den ganzen Wagen leer geräumt.“

Shita hechelte, warf sich herum und schnüffelte durch die Schlucht in die Richtung, aus der er herangerast war. Ich beobachtete ihn.

Er hielt kurz, wandte den Kopf und blaffte mich an. Er hatte eine Spur, und ich sollte ihm folgen. Ich überlegte. Ohne Pferd würde ich mir die Hacken ablaufen. Aber das war kein Argument. Mir war meine Ladung samt der beiden Pferde geklaut worden, und ich war dafür verantwortlich. Zwoundzwanzig Dollar die Woche, nicht wahr! Also hatte ich auch die Pflicht, dafür etwas zu tun.

Ich bildete mir nicht ein, es mit fünf Banditen einschließlich Ollie aufnehmen zu können, aber vielleicht fand ich ihren Schlupfwinkel, und dann konnte ich weitersehen.

Ich setzte mich in Marsch und folgte Shita, der mit der Schnauze am Boden vor mir her stromerte. Gleich hinter der Schlucht führte ein ziemlich breiter Wildpfad nordwärts. Er verlief unter riesigen Tannen und schlängelte sich immer höher in das bergige, wilde Land.

Ein Problem beschäftigte mich. Wie hatten die Kerle die Wagenladung transportiert? Oder war ihr Schlupfwinkel ganz in der Nähe? Ich musste höllisch aufpassen, konnte mich aber auf Shita verlassen.

Auf einer Waldlichtung fand ich die Lösung des Transportproblems. Neben den Trittsiegeln der Pferde entdeckte ich Maultierspuren. Ich untersuchte sie. Es waren die Hufabdrücke von vier Maultieren. So war das also. Außerdem hatten sie noch meine beiden Gespannpferde, die sie ebenfalls als Lasttiere benutzen konnten.

Ich war gespannt, wohin mich Shita führen würde. Unbeirrt folgte er den Spuren. Der Nachmittag verging. Wir hatten die Baumgrenze erreicht. Der Boden wurde felsig, und jetzt war ich auf Shitas Nase angewiesen – trotz der Lektionen im Spurenlesen, die mir Little Friend erteilt hatte.

Als es zu dunkeln begann, hielt ich nach einem Schlafplatz für die Nacht Ausschau. Es hatte keinen Zweck, in der Dunkelheit weiterzutappen und sich womöglich die Knochen zu brechen. Der Pfad, den die Banditen gewählt hatten, war alles andere als ein Spazierweg. Am gefährlichsten waren die Felsrinnen, die wie schmale Stege an den Felsen entlangführten. Ein Tritt daneben, und ab ging die Fahrt in die Tiefe.

Ich fand den Schlafplatz unterhalb eines Grates, wo der Pfad in eine Geröllhalde überging und eine Bergquelle eine Art Becken ausgewaschen hatte, bevor sie wieder zwischen den Felsen verschwand. Links von ihr standen ein paar mächtige Felsbrocken so übereinander, dass sie eine kleine Höhle bildeten.

„Schluss für heute!“, rief ich Shita zu.

Er hatte nichts dagegen einzuwenden und kehrte schwanzwedelnd zu mir zurück. Wir tranken beide von dem kristallklaren Wasser, und ich kühlte das Ei auf meinem Kopf. Ganz so schlimm war es nicht mehr, aber es tat trotzdem gut. Um restlos glücklich zu sein, wusch ich mir noch die Füße, die es nach dem Marsch verdient hatten, pfleglich behandelt zu werden. Ich spürte meine Knochen. Schließlich marschierte ich nicht jeden Tag über sieben Stunden, vom Steigen gar nicht zu sprechen.

In der Höhle bereitete ich mein Nachtlager und verzehrte zusammen mit Shita einen Teil des Schinkens. Dann wickelte ich mich in die Satteldecke. Shita legte sich neben mich und wärmte mir den Rücken. Draußen strich der Nachtwind vorbei. Wir waren geschützt und hatten ein Dach über dem Kopf. Ich hörte Shita zufrieden schnaufen und schlief ein.

*

Noch im Morgengrauen fand Shita die Hütte. Wir waren nur etwa eine halbe Stunde unterwegs gewesen, als wir einen Canyon durchquerten und Shita plötzlich abrupt stoppte und geduckt, den Kopf etwas vorgeschoben, leise knurrte. Ich schloss zu ihm auf und entdeckte die Hütte am jenseitigen Ende des Canyons. Sie war noch etwa 200 Yards von uns entfernt.

Ohne zu zögern, verließ ich die Mitte des Canyons und huschte nach links in das Halbdämmer der steil aufragenden Canyonwand. Shita folgte mir lautlos. Jetzt hatte ich die Führung übernommen.

Im Schutz des hier noch herrschenden Schattens riskierte ich es, bis auf etwa dreißig Yards an die Hütte heranzuschleichen. Jetzt entdeckte ich auch den Corral. Dort standen fünf Pferde, meine beiden Gespannpferde und in einem Nebencorral die vier Maultiere.

Shita und ich hatten sie gefunden, die verdammten Strolche. Ich beschloss zu warten. Bisher hatte ich sie nur maskiert gesehen. Jetzt wollte ich wissen, was für Visagen sie hatten. Vielleicht hatten sie sich bereits in Virginia City herumgetrieben – darum die Masken.

Und dann fiel mir ein, dass sie mich in der Schlucht erwartet hatten. Ihnen musste bekannt gewesen sein, dass ich gestern, am Freitag, eine Wagenladung Frachtgut nach Beaver Head bringen sollte. Vielleicht hatten sie in Virginia City beobachtet, wie Ted Gibson und ich am Donnerstagnachmittag den Kastenwagen beladen hatten. Oder sie hatten Spitzel in der Stadt.

Jetzt wurde mir doch etwas mulmig. Ich blickte mich um und entdeckte einen riesigen Felsbrocken, der vor Jahrhunderten in den Canyon gestürzt sein musste, denn auf ihm hatten sich drei Tannen mit tief hängenden Zweigen angesiedelt. Ihre Höhe schätzte ich auf mindestens fünfundzwanzig Yards.

Auf dem Felsbrocken und unter den tiefen Tannenzweigen musste ich eine hervorragende Deckung finden.

Shita sah mir zu, wie ich auf den Brocken kletterte. Dann folgte er mir. Ich kroch unter die Zweige und legte mich lang. Shita blieb neben mir.

Ich hatte nicht nur eine gute Deckung, sondern auch ein freies Blickfeld über den gesamten Canyon. Die Hütte lag schräg unter mir.

Das Warten begann. Aber ich hatte es gelernt, Geduld zu haben. Vielleicht hatten die Kerle am Abend zuvor ihren Raubüberfall gefeiert und ein paar Flaschen Hostetter-Whisky den Hals gebrochen. Dann lagen sie natürlich noch im Tiefschlaf, und ich konnte lange warten.

Gegen neun Uhr war plötzlich Leben in der Hütte los. Die Tür sprang auf und ein schwarzbärtiger, breitschultriger Mann erschien. Ich kannte ihn nicht. Er gähnte den Himmel an, kratzte sich den Hintern, dann die Brust und riss noch einmal sein Maul so weit wie ein Scheunentor auf. Dabei klang sein Gähnen wie das Stöhnen eines alten Bullen. Dann hustete und räusperte sich der Schwarzbart, gurgelte aus verschleimter Kehle Brocken hoch und spuckte sie in die Landschaft.

Mir wurde fast schlecht.

Der Kerl knöpfte seine Hose auf, stellte sich an eine Seitenwand der Hütte, und ich hörte es plätschern.

Drinnen brüllte eine wütende Stimme, in die andere einfielen. Dem Wortlaut nach konnte ich entnehmen, dass es sich nicht um Regen handelte, der durch die Ritzen der Seitenwand in die Hütte eingedrungen war. Ich vernahm sehr viele Schimpfworte wie alte Sau, Mistbock, brünstiger Waldesel und Ähnliches.

Das war eine feine Bande.

Der Regenmacher hatte inzwischen seine Hose wieder zugeknöpft und schlurfte zu einem Holzstoß, wo Scheite gestapelt waren. Er lud sich die Arme voll und kehrte in die Hütte zurück.

Drinnen ging das Palaver weiter. Ein paar Minuten später stieg Rauch aus dem Kamin. Jetzt wurde wohl das Frühstück zubereitet.

Ein anderer Mann tauchte in der Tür auf, ein dürrer, schlaksiger Kerl mit einem griesgrämigen Gesicht. Ich konnte mir nicht helfen – mit Masken hatten sie gefährlicher ausgesehen. Diese Typen hier waren die letzten Buschklepper. Der Griesgrämige trug eine mehrfach geflickte Hose, eine zerschlissene Jacke und schiefgelaufene Stiefel.

Er hatte sich noch nicht einmal von der Beute neu eingekleidet. Das war bezeichnend. Sie legten auf ihr Äußeres keinen Wert. So schlampig das war, so wirkten auch ihre Visagen.

Der Kerl pumpte von einem Brunnen Wasser hoch, füllte einen Eimer und ging zu dem Corral. Das tat er mehrere Male, um die Tiere saufen zu lassen. Dabei hatte er eine Miene aufgesetzt, als nehme er an seinem eigenen Begräbnis teil.

Ich grinste, als eins der Maultiere störrisch wurde und nach ihm schnappte. Er brachte sich mit einem Sprung in Sicherheit, schüttelte die Faust und fluchte lästerlich. Zur Strafe erhielt das Maultier kein Wasser und wurde prompt noch bockiger. Es stieg hinten hoch, als wolle es Handstand üben, um später im Zirkus aufzutreten. Die Hufe flogen haarscharf an dem Griesgram vorbei. Es war eine beeindruckende Leistung des Maultiers.

Jetzt begann der Griesgram lauthals zu zetern, und der Schwarzbärtige erschien auf dem Plan. Der Griesgram schrie nach Ollie, der sich verdammt um seine verdammten Biester selber kümmern solle.

Also betreute Ollie – neben seiner Eignung als Springer von irgendwelchen Felsen – die Maultiere. Ich war neugierig, wie der Mann aussah, der sich wie ein Rammbock auf mich geworfen hatte.

Es war wie eine Theatervorstellung, und ich hatte den Logenplatz.

Auf der Bühne erschien Ollie. So hatte ich ihn mir fast vorgestellt; ein breiter, dicker Pfannkuchen mit Hamsterbacken, spärlichem Blondhaar, einem Doppelkinn, das wie eine Wampe wabbelte, und wurstförmigen Säbelbeinen. Dennoch bewegte er sich ausgesprochen grazil.

Er pfiff den Griesgram an, zu dämlich zu sein, um ein paar Maultiere zu versorgen, und erledigte das, wozu der Griesgram eine halbe Stunde gebraucht hatte, in drei Minuten. Dieser feiste Kloß war ganz schön flink.

Ich hatte die drei Kerle vor mir wie auf einem Präsentierteller und überlegte, ob ich sie von den Füßen schießen sollte. Ich wusste, dass ich es schaffen würde, auch die beiden anderen, die sich bisher noch nicht gezeigt hatten. Dann hätte ich meine Frachtladung wieder und würde sie doch noch nach Beaver Head bringen.

Aber ich hatte Skrupel. Ich war kein Heckenschütze. Dennoch haderte ich mit mir. Ich erwog alle möglichen wilden Pläne. Das Dümmste war, ihnen das Dach über dem Kopf anzuzünden. Dann würden auch die Waren verbrennen. Idiot, dachte ich. Da war es schon besser, ihnen die Pferde und Maultiere zu klauen und dann zu versuchen, die Kerle einzeln auszuschalten.

Shita unterbrach meine Überlegungen. Er witterte nach links und knurrte ganz leise. Es war nur für mich hörbar. Ich schaute zu dem linken Canyoneingang, konnte aber nichts entdecken.

Vor der Hütte war Ollie immer noch dabei, den Griesgram zum Trottel zu erklären. Der Schwarzbärtige hörte grinsend zu. In diesem Augenblick vernahm ich Hufschlag, der sich näherte. Auch der Schwarzbart hörte es, denn er stoppte Ollies Redefluss. Wenn ich gedacht hatte, dass die drei in irgendeiner Form alarmiert gewesen wären, dann sah ich mich getäuscht.