Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Ronco - Die Tagebücher (Historische Wildwest -Romane)

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Sie waren wie lebende Tote.Ich hatte von Andersonville gehört, dem Kriegsgefangenenlager der Konföderierten. Jetzt bin ich selbst einer der Häftlinge. Inmitten von wandelnden Skeletten. Inmitten von ehemaligen Soldaten, die ihre Menschlichkeit verloren haben. Die ihren Nebenmann für ein Stück Brot töten. Die wie Raubtiere im eisigen Wetter um ein löchriges Zelt kämpfen. Für die nur noch das eigene Überleben zählt.Ich will nicht so werden wie diese Männer. Aber auch ich will leben.Ich sehe den Eingang zur Hölle. Selten war ich dem Tod näher.Dieser Band enthält die Romane:Colorado-Mann (31)Die Hölle von Andersonville (32)Die Texte wurden vom Autor überarbeitet. Dieser Band enthält die Romane:Colorado Mann (31)Die Hölle von Andersonville (32)

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 271

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

RONCO

In dieser Reihe bisher erschienen

2701 Dietmar Kuegler Ich werde gejagt

2702 Dietmar Kuegler Der weiße Apache

2703 Dietmar Kuegler Tausend Gräber

2704 Dietmar Kuegler Apachenkrieg

2705 Dietmar Kuegler Das große Sterben

2706 Dietmar Kuegler Todesserenade

2707 Dietmar Kuegler Die Sonne des Todes

2708 Dietmar Kuegler Blutrache

2709 Dietmar Kuegler Zum Sterben verdammt

2710 Dietmar Kuegler Sklavenjagd

2711 Dietmar Kuegler Pony Express

2712 Dietmar Kuegler Todgeweiht

2713 Dietmar Kuegler Revolvermarshal

2714 Dietmar Kuegler Goldrausch

2715 Dietmar Kuegler Himmelfahrtskommando

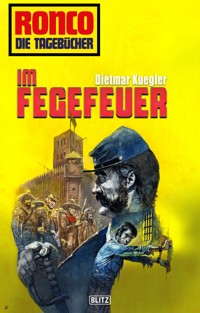

2716 Dietmar Kuegler Im Fegefeuer

2717 Dietmar Kuegler Die Ratten von Savannah

2718 Dietmar Kuegler Missouri-Guerillas

Dietmar Kuegler

Im Fegefeuer

Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-VerlagRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-165-6Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

Colorado Mann

von Dietmar Kuegler

24. Oktober 1880

In den letzten Wochen habe ich mehrfach gedacht, es geht nicht weiter. Es war eine schlimme Zeit, in der ich häufig das Gefühl hatte, der Tod Lindas habe auch mein Leben beendet. Aber da ist noch immer Jellico, mein Sohn. Ich habe mich entschlossen, ihn zu einem Ort zu bringen, wo er sich in Sicherheit befindet und alle Fürsorge erhält, die nötig ist, um ihn zu einem aufrechten Kerl heranreifen zu lassen.

Ich weiß, dass meine Entscheidung richtig ist. Ich weiß, dass der Ort gut gewählt ist.

Ich bin in Texas. Jellico sitzt vor mir im Sattel. Nur noch wenige Meilen, dann sind wir dort, wo meine Geschichte begann: In der Mission der spanischen Padres am Pease River. Dort bin ich aufgewachsen, dort habe ich glückliche Jahre verbracht, bis ein verräterischer Armeescout mich verschleppte und an die Apachen verkaufte, wo ich zeitweise als weißer Indianer aufwuchs und zum Mann wurde.

Ich will, dass auch Jellico bei den Padres aufwächst, die mir einst das Leben retteten und alles taten, mich nicht spüren zu lassen, dass ich allein auf der Welt stand. Nur ihnen kann ich Jellico anvertrauen. Ich weiß, dass mein Sohn gut bei ihnen aufgehoben ist.

Ein eigenartiges Gefühl hat mich erfasst, seit ich mich wieder in dem Land befinde, das einmal meine Heimat war. Mehr als zwei Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Meine Vergangenheit steht vor mir, klar und deutlich, jede Einzelheit. In diesem Land nahm alles seinen Anfang. Damals ahnte ich noch nicht, was das Leben mir alles bringen würde. Ich war ein Kind und wusste nichts.

Ich wuchs auf, erst bei Mönchen, dann bei Apachen, dann musste ich meinen eigenen Weg finden. Ich war ein Tramp, ritt im Pony Express, sah den Goldrausch von Montana.

Während ich mich in den Territorien des weiten Westens herumgetrieben hatte, war der Bürgerkrieg zwischen dem Norden und dem Süden ausgebrochen. Als ich Mississippi erreichte, beschloss ich, um das Kriegsgeschehen einen weiten Bogen zu machen. Es dauerte eine Weile, bis ich merkte, dass ich bereits mittendrin steckte und niemand sich in diesen Tagen den Ereignissen entziehen konnte.

Wie viele andere musste ich mich entscheiden. Ich blieb im Norden. Ich hasste die Sklaverei in jeglicher Form. Die Freiheit ging mir über alles. Mehr als woanders hatte ich ihren Wert bei den Indianern kennengelernt. Daher gab es für mich keinen Zweifel, dass ich an die Seite des Nordens gehörte, gegen die Sklavenhalter im Süden. Auch wenn ich später begriff, dass auch die Freiheit im Norden alles andere als ein Paradies war.

Als ich Mitte Juli 1864 Mississippi als ziviler Kurierreiter der Unionsarmee verließ, lagen einige Ereignisse hinter mir, die mich direkt mit dem Kriegsgeschehen konfrontiert hatten. Ich ritt nach Georgia, in der Satteltasche meines hässlichen braunen Hengstes eine versiegelte Nachricht für General Sherman, dessen Truppen vor der Hauptstadt des Staates, Atlanta, aufmarschiert waren. Ihr Fall stand unmittelbar bevor, und General Sherman hatte große Pläne, die er mit den übrigen Truppenkommandeuren abstimmen wollte. Das war der Inhalt der Depesche, die ich zu befördern hatte. Mehr wusste ich nicht darüber. Aber es wurde viel gemunkelt. Gerüchte gingen um. Doch ich hatte schon gelernt, darauf nichts weiter zu geben. Außerdem konnte ich ja ohnehin nichts ändern. Ich hatte mich für den Norden entschieden und folgte loyal meinen Aufträgen.

Als ich das Heerlager Shermans am 21. Juli 1864 erreichte und die Botschaft ablieferte, lag ein anstrengender Ritt hinter mir. Alles war glattgegangen. Ich konnte zufrieden sein. Ich war noch nie in Georgia gewesen und gedachte auch nicht, lange zu bleiben.

Ich ahnte nicht, dass es anders kommen würde.

1.

Graue Nebel wallten aus den Niederungen, als ich verschlafen aus dem Zelt kroch. Das ganze Heerlager General Shermans war bereits auf den Beinen. Blauuniformierte Männer hasteten an mir vorbei und zurrten im Laufen ihre Koppel fest. Scharf und knapp hallten die Kommandorufe der Offiziere durch den Frühdunst. Links von mir tauchte ein Trompeter mit einer Regimentsfahne in den Händen auf. Er war kaum älter als ich.

„Wir greifen Atlanta an!“, rief er mir zu, dann war er schon vorbei. Ich ging zurück ins Zelt, schnallte meinen Waffengurt um und nahm meinen Sharps-Karabiner. Shita bellte erwartungsvoll und wedelte mit dem Schwanz, als ich wieder aus dem Zelt trat. Ich bückte mich und strich ihm über den Kopf.

„Das ist nicht unser Bier, Alter“, sagte ich. „Wir werden uns daran nicht die Köpfe einrennen.“

Am Westende des Lagers formierte sich die Kavallerie. Ich sah General Sherman. Er saß auf einem mageren Pferd und hatte einen scheußlichen Schlapphut auf dem Kopf. Sein roter Bart wirkte zerzaust. Er trug den knielangen Uniformrock bis zum Hals zugeknöpft.

An der Kavallerie vorbei rollten die Artilleriebatterien in die vordersten Stellungen. Sie bezogen auf den Hügeln über der Stadt, die im dichten Frühnebel nur schemenhaft zu erkennen war, Stellung.

Als die ersten Strahlen der Sonne die Nebelschleier durchbrachen, ertönte ein blechernes Hornsignal. Die Infanterie rückte vor, eine unübersehbare Masse von Männern in blauen Uniformen, langläufige Springfield-Gewehre mit aufgepflanztem Bajonett in den Fäusten. Trommeln begannen zu dröhnen, bald übertönt vom Hufgetrappel vieler Pferde, als die Kavallerie an den Flanken der Infanterie vorbeirückte und die Geschützstellungen umging.

Unvermittelt krachten die ersten Kanonen. Dumpf grollend hallten die Detonationen durch den Morgen. In gleichförmigem Rhythmus wurden die Batterien abgefeuert. Mächtige Feuerblitze stachen auf die Stadt in der Ebene zu.

Die Nebelschwaden lösten sich auf und trieben im leichten Frühwind wie die Fetzen eines Bahrtuches über die Hügel und das Militärlager.

Atlanta lag in der Morgensonne vor den Truppen der Union, umgeben von flüchtig aufgeschütteten Schanzen und Wällen und flachen Schützengräben. Die Gebäude am Stadtrand waren bereits von Granateneinschlägen gezeichnet. Zwischen prächtigen, hohen weißen Steingebäuden mit Marmorsäulen vor den Eingängen ragten schwarze Brandruinen auf. Abfallhalden türmten sich an den Straßenrändern. Streunende Hunde und Katzen kämpften mit zahllosen Ratten um den Unrat. Aber es gab nicht mehr viele Tiere in Atlanta. Der Hunger ging in der seit Wochen eingeschlossenen Stadt um. Hunde und Katzen wurden geschlachtet und gegessen, um den ärgsten Hunger zu stillen, und wenn die Belagerung noch länger andauerte, würde es in Atlanta wohl bald gebratene Ratten als Delikatesse geben.

Zwischen den von der Nordarmee besetzten Hügeln und der Stadt befand sich ein langgestrecktes Lager der konföderierten Armee unter General Hood. Von dort ertönten jetzt Trompetensignale. Soldaten stürmten aus den Zelten und eilten in loser Formation zu den provisorisch errichteten Befestigungsanlagen.

Die Mörserbatterien Shermans nahmen das Lager unter Feuer. Mächtige, hundertzwanzigpfündige Geschosse rasten mit schrillem Pfeifen in hohem Bogen durch die Luft und schlugen zwischen den Zelten der Konföderierten ein.

Jetzt erst begannen auch die Geschütze der Konföderierten zu krachen. Sie rissen Lücken in die geschlossenen Reihen der blauuniformierten Soldaten. Explosionskrater zerfetzten den grünen Rasen der Hänge vor Atlanta.

In der Stadt sah ich Männer durch die Straßen eilen, mit Gewehren und Revolvern bewaffnet, die die Wälle am Stadtrand besetzten, um notfalls von hier aus bis zum Letzten gegen die Einnahme der Stadt zu kämpfen. Die Sonne stieg rasch höher, aber der blaue Himmel verschwand mehr und mehr unter schwarzgrauen Pulverdampfschleiern. Eine Dunstwolke penetranten Gestanks von Pferdeexkrementen, Schweiß, verbranntem Stoff, Blut und Eiter lag über dem Schlachtfeld. Das schrille Wiehern sterbender Pferde vereinigte sich mit dem Gebrüll von Verletzten und dem pausenlosen Krachen von Schüssen, dem Donnern der Kanonen zu einer Symphonie des Todes.

Männer in grauen, zerfetzten Uniformen, mit pulvergeschwärzten Gesichtern, preschten wie reitende Teufel auf ihren Pferden heran und warfen sich der Unionskavallerie entgegen. Mit lautem Gebrüll und Hurrageschrei stürmte Shermans Infanterie die Befestigungen der Konföderierten.

Mit unvorstellbarer Wucht stießen die gegnerischen Truppen zusammen. Blut netzte den Boden, der von Granateneinschlägen zerpflügt, von Pferdehufen und den Stiefeln der kämpfenden Soldaten zerstampft wurde.

Gewehre knatterten, Sprengladungen detonierten. Ein Kampf Mann gegen Mann entbrannte. Schon bald bedeckten die Leichen grau und blau uniformierter Soldaten die Hänge vor Atlanta.

Das Zeltlager der konföderierten Armee brannte lichterloh. Einige Granaten hatten den Stadtrand erreicht. Auch hier schlugen Flammen hoch.

In vorderster Linie erhob sich wildes Gebrüll. Verzweifelte Stimmen schrien nach dem Sanitätswagen. Ich sah General Sherman quer über das Schlachtfeld galoppieren. Der linke Ärmel seines Uniformrocks war zerfetzt, er blutete. Er ritt zwei Südstaatler nieder. Fast gleichzeitig schlug unmittelbar am Fuß des Hügels, auf dem Shita und ich uns befanden und das Kampfgeschehen beobachteten, eine Kanonenkugel ein.

Ich zog es vor, die Stellung zu wechseln, und verließ die Anhöhe, gefolgt von Shita, um mich in Deckung zu bringen. Wenig später polterte ein Sanitätswagen über das Schlachtfeld und hielt vor dem grauen Zelt des Feldschers, der seit einiger Zeit pausenlos operierte. In durchbluteten Körben schleppten Männer amputierte Gliedmaßen heraus.

Auf den Anhöhen erschien ein Reiter und brüllte nach dem Tross.

„Wir schaffen es!“, schrie er. Seine Stimme überschlug sich fast. „Die Rebellen flüchten!“

Er riss sein Pferd herum und war schon wieder verschwunden, während sich Munitionswagen in Bewegung setzten und auf das Schlachtfeld hinausrollten.

Zusammen mit Shita ging ich zurück auf eine Anhöhe und schaute über die Toten hinweg zu den Schanzen der Südstaatler hinüber.

Das Lager General Hoods war völlig niedergebrannt. Das Feuer hatte teilweise auch Buschwerk und Gras der Ebene erfasst. Überall lagen Leichen.

Ich verließ den Hügel. Wind strich über das Land und trug mir den bitteren Geruch des Todes nach. Mir war ein wenig übel. Ich hustete. Pulverdampf reizte meine Schleimhäute. Ich begab mich zum Kantinenzelt.

Die Feldküche war trotz der Schlacht in Betrieb. Ich ließ mir ein Glas Wasser geben. Ich hatte an diesem Tag noch keinen Bissen zu mir genommen, aber ich spürte keinen Hunger, ich spürte nur einmal mehr die Entsetzlichkeit des Krieges. Shita neben mir hatte nicht solche Gefühle. Er winselte und jaulte, bis ich ihm einen Knochen besorgte. Während ich im Gras saß und ihm zuschaute, wie er mit seinen kräftigen Zähnen das zähe Fleisch von dem Knochen fetzte, dachte ich, dass man sich in Atlanta vermutlich um so einen Knochen prügeln würde.

2.

Wir saßen im flackernden Schein einer Petroleumlaterne zusammen in dem kleinen Militärzelt und hatten nur einen schmalen Klapptisch zwischen uns. Ich hielt einen ledernen Würfelbecher in den Händen und schüttelte ihn mit größter Anstrengung.

Buck Polish saß mir gegenüber, starrte auf meine Hände und lauschte dem Klappern der Würfel, als sei es himmlische Sphärenmusik.

Er war ein untersetzter Mann mit breiten Schultern und einem eckigen Schädel, der mich manchmal an einen Büffel erinnerte. Er schwitzte ständig. Ich hatte ihn am Tage meiner Ankunft im Lager Shermans kennengelernt. Seitdem hatte ich ihn nie gesehen, ohne dass ihm nicht der Schweiß in feinen Bächen über das rosige, breite, aber scharf geschnittene Gesicht rann. Er war Korrespondent der Zeitung New York Daily, Kriegsberichterstatter, der viel von Whisky, Tabak und Glücksspiel, aber nur wenig von Arbeit hielt. Es war mir ein Rätsel, wann er seine Berichte schrieb, die er pünktlich jeden Abend über den Feldtelegrafen an einen Kurierdienst weitergab.

Er war gerade sechsundzwanzig Jahre alt, sah aber aus wie vierzig. Keiner im Lager konnte ihn leiden, das hatte ich sofort festgestellt. Er war aufdringlich und neugierig. Auch mir war er nicht sehr angenehm, aber ich hatte keine Lust, mich während der Tage, die ich hier zuzubringen hatte, zu langweilen. Als Polish mich zu einem Spiel eingeladen hatte – keiner außer mir hätte diese Einladung angenommen –, hatte ich ja gesagt und war ihm in sein Zelt gefolgt.

Er hatte Glück mit den Würfeln, daran bestand kein Zweifel, und von Spiel zu Spiel wurde er mir unsympathischer. Er hatte mir gnadenlos die paar Dollars, die ich besaß, zu einem guten Teil abgeknöpft, und wenn ich noch einmal ein Spiel verlor, war ich meine gesamte Barschaft los, was Polish völlig kalt zu lassen schien.

„Wie lange willst du die Würfel noch schütteln“, sagte er. Er zog eine dünne, schwarze Zigarre aus der Brusttasche seines Hemdes, biss die Spitze ab, spuckte sie zu Boden und schob die Zigarre zwischen die Lippen. „Glaubst du, dass sie Junge kriegen?“

„Es ist mein Spiel, nicht wahr?“, sagte ich.

„Sherman könnte Atlanta nicht schlimmer durchschütteln als du diese lausigen Würfel“, sagte er. „Mit dem Unterschied, dass er gewinnt, je länger er schüttelt.“

„Ich gewinne auch“, sagte ich.

„Abwarten“, sagte er. Er zündete gelangweilt seine Zigarre an und paffte Rauchwolken über den Tisch.

„Wie lange gibst du Atlanta noch?“, fragte ich.

„Die Rebellen fressen sich zur Not selber auf“, sagte Polish. „Vier Wochen vielleicht.“

„Das glaube ich nicht“, sagte ich.

„Das ist nicht die erste Belagerung, die ich erlebe“, sagte Polish. „Ich weiß, von was ich rede. Ich habe Städte gesehen, die schlimmer dran waren als Atlanta und sich trotzdem gehalten haben. Es war ein Wunder, wie die Leute es geschafft haben. Manche haben sich pro Tag von einer Handvoll Mehl mit Wasser ernährt. Ich hab’s erlebt. Es sollte mich gar nicht wundern, wenn der Norden den Krieg doch noch verliert.“

„Der Krieg ist gelaufen“, sagte ich selbstbewusst. Ich war schließlich auch nicht mehr unerfahren und wusste, was bei Soldaten und Offizieren geredet wurde.

„Nichts ist gelaufen“, sagte Polish. „Das Spiel ist offen. Genau wie unser Spiel. Zeig deine Würfel, verdammt noch mal.“

Shita, der den ganzen Abend neben meinem Stuhl gelegen hatte, hob den Kopf und knurrte. Dann hörte ich Schritte. Ich ließ den Würfelbecher sinken und blickte zur Zeltöffnung. Der Zapfenstreich war längst geblasen. Es herrschte Ruhe im Lager.

Die Zeltplane wurde zurückgeschlagen. Ein Lieutenant steckte den Kopf ins Zelt, sah mich und grinste.

„Also doch“, sagte er. „Ich wollte nicht glauben, dass jemand freiwillig zu Polish geht.“

Polish musterte den jungen Offizier aus schmalen Augen und schwieg. Er war es gewöhnt, abfällig behandelt zu werden. Er hatte ein dickes Fell.

Der Lieutenant betrat das Zelt. Hinter ihm schob sich ein anderer Mann durch den Eingang. Er war über sechs Fuß groß und breit wie ein Schrank. Er trug Wildleder, von Kopf bis Fuß. Hochschäftige Mokassins, weichgegerbte Hosen und ein ebensolches Hemd. Die Nähte waren mit Fransen verziert.

Sein Gesicht war auch aus Leder, zumindest sah es so aus. Es war von der Sonne dunkel verbrannt und von zahllosen Falten durchschnitten. Ein struppiger, ungepflegter Bart hing bis fast auf den mächtigen Brustkorb hinab, dichtes, langes, zerzaustes Haar umhüllte den großen Schädel wie eine Löwenmähne.

Der junge Lieutenant zeigte auf ihn. Er sagte: „Das ist ...“

„Hallo, Polish“, sagte der Mann in Wildleder, ohne den Lieutenant oder mich zu beachten.

Meine Blicke wanderten zwischen ihm und Polish hin und her. Polish wurde blass bis unter die Haarwurzeln. Die schwarze Zigarre rutschte ihm aus dem Mund und fiel mit der glühenden Spitze auf seinen linken Oberschenkel. Er stieß einen heiseren Schmerzschrei aus und schlug die Zigarre mit den Händen von seiner Hose auf den Boden. Er zitterte plötzlich am ganzen Körper.

„So sieht man sich wieder“, sagte der Mann in Wildleder. Seine Stimme war ohne jede Emotion. Sie klang wie aus einer Gruft, ein tiefer Bass, der einschüchternd wirkte und Nerven zum Vibrieren bringen konnte.

„Was soll das?“, fragte der Lieutenant. „Kennt ihr euch?“

Polish sprang auf und griff unter sein schlecht sitzendes Jackett. Seine Rechte tauchte mit einer doppelläufigen Derringer-Pistole wieder auf.

Ich hatte nicht gedacht, dass Polish bewaffnet war.

Der Mann in Wildleder war schnell wie eine Klapperschlange. Er hielt bereits einen schweren Army-Colt mit leicht gekürztem Lauf in der Faust. Die Schussdetonation dröhnte ohrenbetäubend in dem kleinen Zelt. Shita bellte erschrocken und fletschte die Zähne.

Der orangefarbene Mündungsblitz leckte an dem Lieutenant vorbei und traf Polish auf den obersten Kragenknopf. Dort befand sich plötzlich ein Loch, aus dem dunkelrotes Blut pulste.

Polish ließ seinen Derringer fallen. Der Aufprall des Geschosses warf ihn auf seinen Stuhl zurück. Er kippte mit dem Stuhl um, überschlug sich und blieb neben einem scheußlichen Lederkoffer auf dem Bauch liegen. Dort, wo die Kugel am Nacken wieder ausgetreten war, befand sich eine hässliche, klaffende Wunde.

Der Lieutenant schnappte nach Luft wie ein an Land geworfener Fisch, und ich schaute den Mann in Wildleder fassungslos an, der in aller Seelenruhe die abgeschossene Kammer seines Revolvers auflud.

„Sie schulden uns eine Erklärung, Colorado“, sagte der Lieutenant gepresst.

Da hörte ich zum ersten Mal den Namen des Fremden. Er wurde Colorado genannt. Seinen richtigen Namen kannte niemand, vermutlich nicht einmal er selbst.

„Das war Polish“, sagte der Mann. Er schob seinen Revolver zurück in das Holster am Gürtel. „Halt deinen Hund zurück, Junge“, sagte er.

Shita knurrte ihn drohend an und hatte seine Zähne gefletscht.

„Wenn Sie ihm auch nur ein Haar krümmen, schieße ich Sie über den Haufen, genau wie Sie es mit Polish getan haben“, sagte ich. Ich war aufgestanden. Meine Rechte umschloss den Griff meines Navy-Colts im Holster.

Unsere Blicke trafen sich. Er hatte eisgraue, kalt schimmernde Augen. Ich hatte keine Angst vor ihm und hielt seinem Blick stand. Männern wie ihm war ich häufiger begegnet, allerdings nicht in den Feldlagern der Armee, sondern weit draußen im Westen.

Ich konnte ihn auf Anhieb nicht leiden. Das hatte nichts damit zu tun, dass er Polish niedergeschossen hatte, der mir ziemlich gleichgültig war. Es war die Art des Mannes, die mich abstieß.

Wir musterten uns schweigend. Ich hatte das Gefühl, einen gewissen Respekt bei ihm zu bemerken. Anscheinend war er es nicht gewöhnt, dass ihm jemand gerade in die Augen blickte und sich nicht von ihm einschüchtern ließ.

Colorado blickte auf den Lieutenant und fragte: „Ist das der Junge?“

„Das ist Ronco“, sagte der Lieutenant. „Ich sagte, dass Sie mir eine Erklärung schulden.“

„Seit wann ist Polish hier?“

„Seit drei Wochen.“

„Vor vier Wochen war er noch in Petersburg, und als ich ihn davor gesehen habe, war er Sekretär von General Jeb Stuart, das ist ein halbes Jahr her.“

„Polish war ein Südstaatler?“

„Ein tausendprozentiger Rebell, Lieutenant.“

„Er war als Zeitungsmann hier.“

„Eine gute Tarnung“, sagte Colorado. „Wenn so ein Zeilenschinder herumschnüffelt, denkt niemand an etwas Böses. Das gehört zu seinem Job. Er muss Informationen sammeln. Er muss neugierig sein. Das stört niemanden, und niemand nimmt ihn ernst.“

„Und wenn Sie sich irren?“, fragte ich. Ich war sicher, dass der Mann sich nicht irrte, denn auch Polish hatte ihn erkannt und war zu Tode erschrocken gewesen. Das hatte ich gesehen. Aber es reizte mich einfach, Colorado zu widersprechen.

„Ich irre mich nie“, sagte er. „Wenn ich einmal so ein Rebellengesicht gesehen habe, dann vergesse ich es nicht mehr.“ Er wandte sich wieder an den Lieutenant. „Der Junge ist ein gottverdammter Schnösel.“

Ich zog die Luft scharf ein. Meine Rechte lag noch immer auf dem Revolvergriff.

„Wie hast du mich genannt, du verfilzter Stinker?“

Er blickte mich an. Wieder prallten unsere Blicke aufeinander wie Stahlkugeln. Wieder entdeckte ich einen gewissen Respekt und auch Überraschung. Er war es nicht gewöhnt, dass jemand so mit ihm sprach.

„Du wirst nicht sehr alt werden“, sagte er mit seiner Grabesstimme.

Ich hielt auf einmal meinen Revolver in der Faust. Ich hatte ihn so schnell gezogen, dass die Bewegung meiner Hand kaum fassbar gewesen war.

„Meinst du?“ Mein Daumen lag auf dem Hahn der Waffe. „Ich wette, dass ich dich überlebe.“

Jetzt atmete er tief durch.

„Du drückst wirklich ab, wie?“

„Dann ist es zu spät für dich.“

„Steck die Waffe weg“, sagte er. „Ich bin nicht dein Feind.“

„Ronco ist uns vom Department Mississippi empfohlen worden. Er hat Erfahrung mit besonderen Aufträgen.“

„Was soll das?“, fragte ich.

„Später“, sagte der Lieutenant. „Ihr beide werdet miteinander auskommen müssen, ob ihr wollt oder nicht. Steck die Waffe ein, Ronco. Colorado ist in Ordnung. Gehen wir.“

Er verließ das Zelt. Colorado und ich starrten uns erneut an. Er sagte: „Du hast mit ihm gespielt. Vielleicht gehörst du zu ihm.“

„Vielleicht bist du ein Agent, und Polish hat dich erkannt“, erwiderte ich.

Er antwortete nicht, und ich merkte erst jetzt, dass ich in der linken Hand noch immer den Würfelbecher hielt. Ich warf ihn zu Boden. Die Würfel rollten heraus. Dreimal zeigten sechs Augen nach oben.

Colorado hatte mich um einen schönen Gewinn gebracht. Das letzte Spiel wäre an mich gegangen. Ich nahm meinen letzten Spieleinsatz vom Tisch und steckte ihn ein. Schweigend ging ich an Colorado vorbei und verließ das Zelt. Shita folgte mir knurrend.

*

„Wir müssen immer wachsam sein“, sagte Captain Frazier. Er stand vor einer mannshohen Landkarte im Schein zweier Petroleumlaternen. Er war untersetzt und breitschultrig und hatte einen sauber gestutzten Knebelbart. Seine Stimme klang hell und scharf, befehlsgewohnt.

„Der Fall Polish hat es wieder gezeigt“, sagte er. „Wir sind Colorado zu Dank verpflichtet. Es ist nicht das erste Mal, dass seine Entschlossenheit und Umsicht uns vor Schaden durch den Feind bewahrt hat.“

Colorado saß auf einem Klappstuhl und stopfte sich eine Maiskolbenpfeife. Er schien überhaupt nicht zuzuhören und tat so, als ginge ihn das alles hier gar nichts an. Ich bemerkte aber, dass er seine Blicke ständig schweifen ließ. Er war wachsam wie ein Raubtier.

Captain Frazier drehte sich um und klopfte mit seinem rechten Zeigefinger auf einen Punkt der Landkarte.

„Zur Sache, Gentlemen“, sagte er.

Ich saß inmitten dieser Gentlemen, Soldaten in blauen Uniformen, hauptsächlich einfache Privates, Schützen, ein Corporal war dabei, auch ein Sergeant. Der Rang schien hier keine Rolle zu spielen. Ich hatte die Männer noch nie gesehen und wusste nicht, nach welchen Maßstäben sie ausgesucht worden waren.

Ich wusste gar nichts.

„Hier liegt Savannah“, sagte Captain Frazier. Ich hatte ihn bisher nur einmal gesehen. Er hatte die Depesche, die ich transportiert hatte, entgegengenommen und gehörte zum Stab General Shermans.

„Savannah ist eine der wichtigsten Hafenstädte der Rebellen. Trotz der Blockade gelingt es dem Süden immer wieder, in diesem Hafen Nachschub zu landen. Sie werden sich diese Karte genau ansehen und einprägen. Ihr Leben kann davon abhängen, dass Sie sich später im Land zurechtfinden.“

Captain Frazier schwieg einen Moment und runzelte die Stirn, als er sah, dass Colorado sich noch immer nicht um seinen Vortrag kümmerte, sondern geräuschvoll und leise vor sich hin fluchend nach einem Zündholz suchte, schließlich eins fand und damit seine Pfeife in Brand setzte.

„Wir haben Informationen, dass in dieser Woche zwei Schiffe in Savannah gelandet sind, die 600 Rinder aus Mexiko gebracht haben. Angesichts der Tatsache, dass der Lebensmittelmangel in den Südstaaten und die mangelhafte Versorgung der Rebellenarmee ein schnelles Ende des Krieges begünstigen, könnten solche Fleischlieferungen dem Süden erheblich Auftrieb geben. Die Konföderierte Armee in Alabama und Georgia ist von uns eingeschlossen. Sie kämpft ums Überleben. Es kann sich nur um wenige Wochen handeln, dann befinden sich beide Staaten mitsamt aller darin gelegenen Garnisonen und Hafenstädte in unserer Hand. Das ist kriegsentscheidend. Wir sind im Augenblick in der Situation, dass wir den Feind aushungern können. Sollten die in Savannah gelandeten Rinder ihren Bestimmungsort erreichen, nämlich das Hauptquartier der Südarmee in Georgia, Macon, wäre die Versorgungslage der Rebellen mit einem Schlag verbessert. Das würde unseren Kampf um Monate verlängern und höchstwahrscheinlich einige zehntausend Menschenleben mehr fordern.“

Captain Frazier trank einen Schluck Wasser, blickte dann in die Runde und sagte: „Ihre Aufgabe ist es, zu verhindern, dass die Rinder ihr Ziel erreichen. Colorado hat unsere Informationen weitgehend bestätigt. Er hat sich in Macon umgehört, und zwar unter Lebensgefahr. Er ist kein Unbekannter im Süden. Er musste vorige Woche aus Macon fliehen, weil er erkannt worden ist. Gott sei Dank konnte er sich durchschlagen. Daher wissen wir nun Folgendes: Die Rinder werden von fünf mexikanischen Treibern begleitet. Sie erhalten durch zwanzig konföderierte Soldaten Geleitschutz. Die Herde befindet sich jetzt bereits auf dem Weg nach Macon. Wir haben also keine Zeit zu verlieren.

Sie alle haben sich freiwillig gemeldet. Es gibt für keinen von Ihnen ein Zurück, das wissen Sie. Sie alle haben irgendwann einmal in Ihrem Leben mit Rindern gearbeitet. Sie kennen sich mit einer Rinderherde aus. Sie sind in der Lage, sie zu treiben. Sollten Sie die Unwahrheit gesagt haben, wäre das Ihr eigenes Pech. Denn Sie haben nur eine Chance, wenn alles nach Plan klappt und keiner von Ihnen versagt. Sollten Sie Schwierigkeiten mit den Tieren kriegen, beim Treiben Fehler begehen und daher aufgehalten werden, werden Sie mit Sicherheit den Rebellen in die Hände fallen, die mit Ihnen kurzen Prozess machen werden. Sie müssen darauf gefasst sein, dass die Rebellen um die Rinder mit allen Mitteln kämpfen werden.“

Captain Frazier schwieg, um seine Worte wirken zu lassen. Dann wandte er sich wieder der Karte zu.

„Der Plan, an den Sie sich zu halten haben, allerdings unter der Voraussetzung, dass es keine unvorhersehbaren Zwischenfälle gibt, ist folgender: Sie versuchen, sich die Rinderherde zu schnappen, bevor sie Macon erreicht. Je früher, desto besser. Sehen Sie zu, dass Sie möglichst viele Männer des Geleitzuges töten. Damit sichern Sie sich einen Vorsprung. Sie treiben die Herde bis nach Wrightville, hier auf der Karte.“

Captain Frazier hämmerte wieder mit seinem rechten Zeigefinger auf der Landkarte herum, so dass man gar nichts mehr erkennen konnte, weil die Karte hin und her schwankte.

„Das ist ein kleines Nest, kein Militär, aber eine Bahnstation. Dort werden ständig Frachtzüge der Rebellen gewartet. Ihr packt die Rinder in Viehwaggons. Verladeeinrichtungen sind in Wrightville vorhanden. Stimmt’s, Colorado?“

„Stimmt“, sagte Colorado, dabei konzentrierte er sich nur auf seine Pfeife.

„Wenn Sie das geschafft haben, ist die Aktion gelaufen. Sie fahren mit dem Zug nach Athens. Dort wird die Herde von Unionstruppen übernommen. Corporal Jufford ist in der Lage, eine Lokomotive zu bedienen.“ Frazier zeigte auf den hageren Corporal, der unweit von mir saß und nur dienstfertig nickte.

„Ich muss Ihnen mitteilen, Gentlemen“, fuhr der Captain fort, „dass für die Dauer der Aktion Colorado das Kommando übernimmt. Sie haben jedem seiner Befehle widerspruchslos zu gehorchen. Er ist in solchen Unternehmungen bewandert und erfahren. Er wird Sie mit einem Boot auf dem Oconee River ins Feindesland bringen. Das geht schnell und ist weniger auffällig, als wenn Sie reiten würden. Pferde müssen Sie sich beschaffen. Das ist Ihre Sache. Sie bewegen sich natürlich ohne Uniform. Damit Sie, wenn Sie an Land gehen, mit den letzten Informationen versorgt werden können – beispielsweise über den augenblicklichen Standort der Herde –, wird Ronco allein nach Macon reiten.“

Ich traute meinen Ohren kaum. Ich wurde nicht einmal gefragt, ob ich einverstanden war oder nicht. Es war schon tröstlich, dass ich nun überhaupt wusste, um was es ging.

„Er ist ebenfalls in Sonderunternehmen bewandert, wie uns aus Mississippi versichert worden ist“, hörte ich Frazier schon weitersprechen. „Er ist hier in Georgia völlig unbekannt, was es ihm – im Gegensatz zu Colorado – ermöglicht, direkt in die Zentrale unseres Gegners zu reiten. Außerdem wirkt er durch seine Jugend unverdächtig. Er wird sich später mit Ihnen treffen. Über die Einzelheiten wird Colorado Sie informieren, er wird auch die restlichen Details festlegen. Ich habe Ihnen noch mitzuteilen, Gentlemen, dass Ihr Unternehmen morgen Abend beginnen wird. Es ist selbstverständlich, dass Sie über das, was ich Ihnen gesagt habe, zu schweigen haben. Ein falsches Wort kann Ihre ganze Aktion in Gefahr und Sie selbst um Kopf und Kragen bringen. Das war alles, Gentlemen. Sie erhalten noch in dieser Nacht Zivilkleidung.“

Frazier griff nach seinem Hut, der auf einem Stuhl lag, setzte ihn auf und verließ grußlos das Zelt. Jetzt waren wir allein, und ich hatte Zeit, zu verdauen, was der Captain gesagt hatte.

Niemand sagte ein Wort. Die Soldaten rings um mich her saßen wie vom Donner gerührt. Dafür nahm Colorado seine Pfeife aus dem Mund und lehnte sich zurück. Er musterte uns kalt und abschätzend.

„Ihr habt gehört, was der Captain gesagt hat“, erklärte er. „Mehr braucht ihr nicht zu wissen, vorerst.“ Er richtete sich auf und griff nach seinem Gewehr, einer doppelläufigen Hawkens Rifle. Er zeigte mit dem Gewehr auf mich, „Du kommst mit mir.“ Er wandte sich zum Zeltausgang. Über die Schulter sagte er: „Ich werde im Morgengrauen zurück sein und erwarte, euch dann alle ohne Uniformen zu sehen.“

Ich hatte eine Stinkwut, als ich mich aufrichtete, Shita zunickte und zusammen mit ihm hinter Colorado hertrabte. Das hatte mir gerade noch gefehlt: Ein lebensgefährlicher Auftrag in einem Land, das ich nicht kannte, dazu zusammen mit einem Kerl, den ich von Anfang an nicht leiden konnte.

Ich wollte zurück nach Mississippi, aber darauf würde hier wohl kein Mensch Rücksicht nehmen. Nicht nur, dass ich schon zu viel wusste, ich war Zivilscout der Nordarmee und musste die Aufgaben übernehmen, die mir zugewiesen wurden. Wenn ich den Job jetzt hinschmiss, würde ich unter Arrest gestellt werden, weil ich dann zum Risikofaktor wurde. Mir blieb also gar nichts anderes übrig. Ich musste mitmachen.

3.

„Man hat mir gesagt, dass du gut bist, Junge“, sagte Colorado. „Ich hoffe, dass es stimmt.“ Seine Augen schimmerten hart wie Bachkiesel. „Einen ersten Eindruck habe ich ja schon bekommen. Du musst mir nicht mehr beweisen, dass du ein harter Knochen bist.“

„Der Teufel ist dein Junge“, sagte ich. „Ich heiße Ronco.“

„Ein komischer Name.“

„Nicht komischer als Colorado“, antwortete ich.

Er antwortete nicht. Wir hatten das Armeelager verlassen und ritten in weitem Bogen um Atlanta herum. Ich saß im Sattel meines hässlichen braunen Hengstes. Colorado ritt einen Rappen, der meinem Hengst an Hässlichkeit an nichts nachstand.

„Ich komme aus Colorado“, sagte er unvermittelt. „Sie nennen mich hier im Süden den Colorado-Mann.“

„Wie ist dein richtiger Name?“

Er antwortete nicht. Vor uns tauchte eine Telegraphenlinie auf. Wenig später entdeckte ich ein Zelt. Dann knackte metallisch ein Gewehrhahn.

„Parole!“

„Es lebe Lincoln“, sagte Colorado.

Ein Soldat tauchte hinter dem Zelt auf. Er senkte sein Gewehr, als wir näher ritten.

„Hat es geklappt?“, fragte Colorado.

„Ich denke schon“, sagte der Soldat.

Wir stiegen ab. Colorado ging an dem Posten vorbei zum Zelt. Ich folgte ihm. Shita hielt sich wie immer dicht neben meinem rechten Bein.

Wir betraten das Zelt. Es war klein und niedrig. Es standen nur ein Tisch und ein Stuhl darin. Auf dem Stuhl saß ein stiernackiger Unionssoldat, dessen Gesicht vor Schweiß glänzte. Er hatte vor sich auf dem Tisch einen Telegraphen stehen. Von dem Apparat aus führte eine dünne Leitung zum Boden und verschwand unter einer Zeltwand hindurch nach draußen. Ein einfaches Windlicht verbreitete karge Helligkeit.

Als wir eintraten, gab der Telegraph tickende Geräusche von sich. Sie reihten sich in schneller Folge zu einem für mich völlig unverständlichen Geknatter aneinander.

Der Soldat vor dem Apparat hatte seinen Kopf schräg geneigt, lauschte angestrengt und schrieb mit einem Bleistiftstummel die Zeichen mit. Er schien gar nicht zu bemerken, dass wir eingetreten waren.

Abrupt endeten die Signale. Der Telegraph schwieg. Der Soldat schrieb noch eine Weile, strich immer wieder etwas durch, überlegte, schrieb neu. Wir standen schweigend dabei.

Schließlich hob der Mann den Kopf und wischte sich mit dem rechten Handrücken über die Stirn.

„Wie sieht’s aus?“, fragte Colorado.

„Gut“, sagte der Mann. Er beugte sich über das, was er geschrieben hatte. „Wir haben die Leitung der Rebellen vor zwei Stunden angezapft und eine Menge aufgefangen. Unwichtiges Zeug, bis auf eine Nachricht: Ihre Rinder stehen vierzig Meilen nördlich von Savannah und bewegen sich stetig auf Macon zu. Sie werden sich beeilen müssen.“

„Unverschlüsselt?“, fragte Colorado.

„Natürlich war die Nachricht verschlüsselt.“ Der Telegraphist wirkte geradezu beleidigt. „Aber den Code der Rebellen knacke ich blind.“

„Die Entfernung stimmt?“, fragte Colorado.

„Vierzig Meilen nördlich von Savannah“, wiederholte der Telegraphist. „600 Rinder, insgesamt zwanzig Mann Bedeckung, darunter einige Zivilisten.“

„Nur zwanzig?“, fragte Colorado. „Die Zahl stimmt?“

„Was ich sage, stimmt immer“, erwiderte der Telegraphist. „Zwanzig Mann Begleitung.“

„Das ist weniger, als erwartet.“ Colorado nickte dem Mann zu und bedeutete mir, mit ihm das Zelt zu verlassen. Wir traten hinaus und gingen an dem Wachtposten vorbei zu unseren Pferden, während hinter uns der Telegraph wieder zu ticken begann.