Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Western Legenden (Historische Wildwest-Romane)

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Die Soldaten schwenken in Zweierreihen in den Canyon ein. Ein eisiger Schauer durchfließt Indian Sparks. Man hat ihn reingelegt.Colonel Mortimer hebt den Revolver und zielt kaltblütig auf den Indianerhändler. "Es wird niemals Frieden mit den Indianern geben", sagt er. Seine Stimme klingt gleichgültig. "Sie sind ein Träumer, Sparks. Für Menschen wie Sie ist kein Platz auf der Welt. Ebenso wenig wie für die Indianer. Träumer müssen sterben."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 258

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Western Legenden

In dieser Reihe bisher erschienen

9001 Werner J. Egli Delgado, der Apache

9002 Alfred Wallon Keine Chance für Chato

9003 Mark L. Wood Die Gefangene der Apachen

9004 Werner J. Egli Wie Wölfe aus den Bergen

9005 Dietmar Kuegler Tombstone

9006 Werner J. Egli Der Pfad zum Sonnenaufgang

9007 Werner J. Egli Die Fährte zwischen Leben und Tod

9008 Werner J. Egli La Vengadora, die Rächerin

9009 Dietmar Kuegler Die Vigilanten von Montana

9010 Thomas Ostwald Blutiges Kansas

9011 R. S. Stone Der Marshal von Cow Springs

9012 Dietmar Kuegler Kriegstrommeln am Mohawk

9013 Andreas Zwengel Die spanische Expedition

9014 Andreas Zwengel Pakt der Rivalen

9015 Andreas Zwengel Schlechte Verlierer

9016 R. S. Stone Aufbruch der Verlorenen

9017 Dietmar Kuegler Der letzte Rebell

9018 R. S. Stone Walkers Rückkehr

9019 Leslie West Das Königreich im Michigansee

9020 R. S. Stone Die Hand am Colt

9021 Dietmar Kuegler San Pedro River

9022 Alex Mann Nur der Fluss war zwischen ihnen

9023 Dietmar Kuegler Alamo - Der Kampf um Texas

9024 Alfred Wallon Das Goliad-Massaker

9025 R. S. Stone Blutiger Winter

9026 R. S. Stone Der Damm von Baxter Ridge

9027 Alex Mann Dreitausend Rinder

9028 R. S. Stone Schwarzes Gold

9029 R. S. Stone Schmutziger Job

9030 Peter Dubina Bronco Canyon

9031 Alfred Wallon Butch Cassidy wird gejagt

9032 Alex Mann Die verlorene Patrouille

9033 Anton Serkalow Blaine Williams - Das Gesetz der Rache

9034 Alfred Wallon Kampf am Schienenstrang

9035 Alex Mann Mexico Marshal

9036 Alex Mann Der Rodeochampion

9037 R. S. Stone Vierzig Tage

9038 Alex Mann Die gejagten Zwei

9039 Peter Dubina Teufel der weißen Berge

9040 Peter Dubina Brennende Lager

9041 Peter Dubina Kampf bis zur letzten Patrone

9042 Dietmar Kuegler Der Scout und der General

9043 Alfred Wallon Der El-Paso-Salzkrieg

9044 Dietmar Kuegler Ein freier Mann

9045 Alex Mann Ein aufrechter Mann

9046 Peter Dubina Gefährliche Fracht

9047 Alex Mann Kalte Fährten

9048 Leslie West Ein Eden für Männer

9049 Alfred Wallon Tod in Montana

9050 Alfred Wallon Das Ende der Fährte

9051 Dietmar Kuegler Der sprechende Draht

9052 U. H. Wilken Blutige Rache

9053 Alex Mann Die fünfte Kugel

9054 Peter Dubina Racheschwur

9055 Craig Dawson Dunlay, der Menschenjäger

9056 U. H. Wilken Bete, Amigo!

9057 Alfred Wallon Missouri-Rebellen

9058 Alfred Wallon Terror der Gesetzlosen

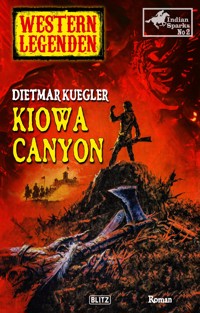

9059 Dietmar Kuegler Kiowa Canyon

Dietmar Kuegler

KIOWA CANYON

INDIAN SPARKSBand 2

Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-680-4

Kiowa Canyon

1. Kapitel

Erst hörte er das schrille Signal der Kesselpfeife, dann sah er die grauen Dampfschwaden aus dem Schlot der 4-2-4-Lok aufsteigen, die mit einer Kette von Frachtwaggons in die kleine Station von Red River Springs einrollte.

Er war die Albuquerque Road hochgefahren und jetzt in Richtung auf die „Atlantic & Pacific Railroad“ eingeschwenkt. Die Schienenstränge glitzerten wie Stahladern in der Sonne. Die Fluten des Canadian River schimmerten wie ein silbernes Band.

Elmar Sparks lenkte den Conestoga-Wagen mit den klappernden Töpfen und Pfannen den gewundenen Trail zur Furt hinunter. Wasser spritzte zu beiden Seiten unter den wirbelnden Rädern auf. Raquel saß neben ihm auf dem hohen Bock und klammerte sich an der Lehne fest.

Vor ihnen fielen Schüsse. Am Rand des kahlen Bahngeländes, das nur aus einigen Rangiergleisen und ein paar Güterschuppen bestand, standen Männer. Ihr Geschrei war trotz des Stampfens und Zischens der schweren Lokomotive zu hören.

Als Sparks mit dem Wagen fast das Bahngelände erreicht hatte, sah er einen Indianerjungen, halbnackt, barfuß, ein Stirnband, waffenlos. Neben dem Verladegatter für Vieh lag eine Gestalt am Boden. Ebenfalls ein Indianer, kräftig, mittelgroß, Kaliko-Kleidung.

Wieder zwei Schüsse. Die Kugeln schlugen rechts und links vom Kopf des Jungen in die Gatterstangen des Corrals. Der Junge taumelte. Das Unheimliche war: Er bemühte sich um schweigsame Würde.

Der Mann am Boden bewegte sich. Eine Kugel wühlte direkt vor seinem Kopf den Sand auf. Eine Staubfontäne überschüttete ihn.

Der Mann mit dem Revolver war groß und hager. Er hatte ein schmales, böses Gesicht mit dunklen Bartschatten und tiefliegenden Augen, in denen es eisig glitzerte.

Er schoss gut. Er hielt den langläufigen Navy Colt lässig in der Rechten und feuerte von der Hüfte aus, ohne lange zu zielen, aber mit instinktiver Sicherheit.

Wieder versuchte der Indianerjunge, nach vorn zu springen und dem Mann am Boden zu helfen. Erneut krachte die Waffe des Hageren. Die Kugeln pflügten direkt vor seinen Zehen den Boden auf.

„Kiowa“, sagte Raquel.

Sparks nickte nur. Er lenkte den Wagen über die Bahngleise, direkt vor der dampfenden Lok vorbei, und erreichte das Viehgatter.

Wieder krachten zwei Schüsse. Der Hagere lachte meckernd.

Die Peitschenschnur wirbelte durch die Luft. Der Hagere schrie. Der Revolver flog davon. Der Hagere wurde herumgeschleudert und stürzte in den Staub.

Er saß in nahezu entspannter Haltung auf dem Bock. Sein scharfgeschnittenes Gesicht, dessen Haut dunkel wie Leder gebrannt war, blieb unbewegt. Er trug einen breitrandigen Hut, unter dem langes, hellblondes Wikingerhaar hervorquoll. Um die Stirn hatte er zusätzlich ein perlenbesticktes Band gewunden.

Der Lärm der Männer war verstummt. Die meisten waren Siedler aus Red River Springs.

Der Hagere wälzte sich herum und sprang mit einem Wutschrei auf. Er griff zum Gürtel, wo ein zweiter Revolver steckte. Sparks riss ihn erneut von den Beinen.

Neben ihm griff Raquel nach einer doppelläufigen Schrotflinte und schwenkte sie hoch.

„Jeder kann versuchen, zu schießen“, sagte sie. „Aber wer nichts damit zu tun haben will, sollte schleunigst zur Seite treten. Das Gewehr hat einen breiten Streukreis.“

Die Siedler hasteten zur Seite. Nur drei Männer, die offenbar zu dem Hageren gehörten, blieben stehen. Sie hatten ihre Fäuste auf den Revolvergriffen liegen, zogen die Waffen aber nicht aus dem Holster.

„Habt ihr Pferde dabei, Junge?“, fragte Sparks in dem an der Grenze üblichen Mischmasch aus englischen und spanischen Ausdrücken und den Brocken verschiedener indianischer Dialekte.

„Ja“, sagte der Junge. Er kniete neben dem Mann, der sich jetzt schwankend aufrichtete. Er hatte eine klaffende Stirnwunde und wies Spuren von Schlägen auf.

„Steigt hinten auf“, sagte Sparks.

„Das werdet ihr noch bereuen“, sagte der hagere Mann. Er kniete mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden.

„Nimm dich in Acht“, sagte Sparks. Er trieb das Gespann an. Der Wagen rollte an der Bahnstation vorbei. Die beiden Indianer saßen hinten auf dem Heckbrett des Wagenkastens.

An der staubigen Main Street, die Red River Springs durchschnitt, standen noch einige der Männer. Sie starrten Sparks und seiner Frau hasserfüllt nach.

Raquel behielt die Schrotflinte auf den Knien, bis sie die Mitte des Ortes erreicht hatten. Erst dann stellte sie das Gewehr wieder zur Seite. Sparks zügelte das Gespann und hielt vor dem Canadian Railroad Store an.

*

„Lange nicht gesehen, Sparks.“

Cass Marlow walzte hinter der Brettertheke hervor. Alles an ihm war kugelrund. Da er eine Schürze trug, die fast bis zum Boden reichte und seine Füße bedeckte, sah es so aus, als rolle er, wenn er sich bewegte.

Er hatte Arme wie Schinken und Hände dick und weich wie Schwämme. Sein Gesicht, einschließlich der blanken Glatze, glänzte rötlich wie ein polierter Schweinsrücken.

„Das Land ist groß“, sagte Sparks. „Wir sind lange unterwegs, wenn wir die Indianerdörfer abgrasen.“

„Immer noch im Indianergeschäft?“ Marlow wiegte besorgt den Kopf. „Ein heißes Geschäft, Sparks. Ich würde die Finger davonlassen. Man gerät schnell in falschen Verdacht.“

„Es ist mir egal, was ein paar unbelehrbare Idioten denken“, entgegnete Sparks. „Ich liefere Töpfe, Pfannen, Äxte, Messer, Mehl und Zucker an die Indianer, keine Gewehre. Das überlasse ich denen, die an kleinen Indianeraufständen interessiert sind.“

„Ich weiß, dass es so ist“, sagte Marlow. „Aber die Leute sind sehr leichtgläubig. Nimm dich in Acht, Sparks. Es gibt immer weniger Indianerfreunde.“

„Deswegen bleibe ich auch nie lange in Nestern wie diesem“, sagte Sparks. „Du hast Raquel noch nicht begrüßt.“

„Das werde ich mir nie verzeihen!“ Marlow rollte an Sparks vorbei und reichte Raquel die Hand. Sie war eine schlanke, hochgewachsene, energisch wirkende Frau mit kastanienbraunem Haar.

„Du wirst immer schöner, Raquel, obwohl dieser Höhlenmensch dich durch die tiefste Wildnis schleppt. Eine Frau wie du sollte ein anderes Leben führen.“

„Ich habe ein anderes Leben geführt“, sagte Raquel. „Ich weiß, dass ich genau dieses Leben führen will.“

Marlow blickte an ihr vorbei durch die offene Tür und sagte: „Ihr habt zwei Indianer mitgebracht?“

„Ein paar Strolche hatten sie an der Bahnstation in die Mangel genommen“, erwiderte Sparks. „Der Mann ist übel zugerichtet. Wir haben den Burschen den Spaß verdorben.“

„Das ist es, was ich meine.“ Marlow drehte sich um. Er hatte die Stirn gerunzelt: „Du mischst dich ständig ein, um den Rothäuten zu helfen. Das kann ins Auge gehen, Sparks. Du kannst die Welt nicht ändern. Die Menschen sind so, wie sie sind. Hier an der Grenze mögen sie die Indianer nicht. Du schaffst dir Feinde.“

„Wer keine richtigen Feinde hat, hat auch keine Freunde verdient“, sagte Sparks.

Er ging an Marlow vorbei hinaus. Der Junge hatte den Krieger zu einer Pferdetränke geführt. Hier reinigte der Mann sich vom Blut.

„Es ist besser, wenn ihr die Stadt sofort verlasst“, sagte Sparks. „Ich weiß nicht, ob ich euch noch einmal helfen kann.“

„Unsere Pferde stehen in der Nähe“, sagte der Junge und blickte Sparks ernst an. Sein Englisch war gut. Sparks vermutete, dass er zeitweise eine Missionsschule besucht hatte.

„Du bist der Mann, den sie Indian-Sparks nennen.“

„Du kennst mich?“

„Ich habe von dir gehört. Wir gehören zum Stamm Satantas.“

„Das ist mein Freund“, sagte Sparks. „Bringt ihm meine Grüße. Ich werde bald wieder bei ihm sein.“

„Die Geister mögen deinen Weg schützen, Indian-Sparks.“

„Habt ihr die weißen Männer herausgefordert?“, fragte Sparks.

„Wir haben ein Schaf kaufen wollen“, sagte der Junge. „Der Mann mit dem Revolver hat sofort begonnen, auf uns zu schießen, und seine Freunde haben uns geschlagen.“

„Bleibt weg aus den Siedlungen der Weißen“, sagte Sparks.

Er schaute den beiden Kiowa nach. Sie bewegten sich die Main Street hinunter zum Stadtrand. Sparks kehrte in den Store zurück.

„Raquel hat mir gesagt, was passiert ist“, sagte Marlow. „Weißt du, wer der Mann war, Sparks?“

„Ein Sattelstrolch“, erwiderte Sparks.

„Tyron Culver“, sagte Marlow. „Schon mal gehört?“

„Nein.“

„Ein Revolvermann der übelsten Sorte. Kein Mensch weiß genau, was er treibt. Angeblich jagt er Indianerskalps. Aber er verkauft auch Büffelhäute, und angeblich stiehlt er Vieh. Zurzeit führt er ab und zu Siedlertrecks nach Westen.“

„Eine Stadt, in der solche Kerle geduldet werden, ist nichts für uns“, sagte Sparks. „Wir sind hier, um einzukaufen, Marlow.“ Er zog eine Liste aus der Brusttasche seines Hemdes. „Sobald wir aufgeladen haben, verschwinden wir wieder.“

„Habt ihr eine bestimmte Route vor?“, fragte Marlow.

„Vermutlich fahren wir nach Camp Nichols hoch“, sagte Sparks.

„Das ist ein schönes Stück Weg.“

„Schön, richtig“, sagte Sparks. „Ja, es gibt keine anderen Siedlungen. Das ist wirklich sehr schön, Marlow.“

„Ihr könnt zum Essen ins Far East rübergehen“, sagte Marlow. „Sehr gute Küche für unsere Verhältnisse.“

„Wir sind nicht verwöhnt“, entgegnete Sparks. Er nickte Raquel zu und trat aus der Tür.

*

Culver war da. Er stand etwa zehn Schritte entfernt, halb im Schatten des Vorbaus.

Sein Gesicht glich einer Maske. Er starrte Sparks aus seinen tiefliegenden Augen, die er zu Schlitzen geschlossen hatte, an.

„Sparks“, sagte er. Und dann, etwas langsamer und mit deutlicher Verachtung: „Indian-Sparks.“

„Was willst du, Culver? Hast du noch nicht genug?“

„Gut, dass du mich kennst, Sparks“, sagte Culver.

„Ich kenne Besseres“, sagte Sparks. „Ich wollte, ich hätte deine Visage nie gesehen.“

„Das kann ich mir denken“, sagte Culver. „Du wirst noch bereuen, mir jemals über den Weg gelaufen zu sein.“

Sparks trat an den Rand des Vorbaus. Seine athletische Gestalt, der die Jahre, die er auf dem Rücken hatte, nicht anzusehen waren, war gestrafft. Er fixierte Culver scharf, nachdem er dessen Freunde auf der anderen Straßenseite bemerkt hatte.

„Scher dich zum Teufel!“ Seine Stimme klang eisig.

„Du bist zuerst dran“, sagte Culver.

Er zog mit einer schnellen Bewegung den Revolver aus dem Holster und richtete die Mündung auf Sparks.

„Er hat seine Frau“, sagte Raquel. Sie hatte eins der Fenster des Stores geöffnet. In der Rechten hielt sie einen Volcanic-Karabiner, der offenbar aus den Beständen Marlows stammte.

Culvers Gesicht wurde noch hässlicher, falls das überhaupt möglich war.

„Du deckst deinen Rücken gut“, sagte er.

„Das muss ich, wenn solche Halunken wie du hinter mir herschleichen.“

Sparks ging am Rand des Vorbaus entlang. Als er Culver fast erreicht hatte, riss er jäh sein rechtes Bein hoch. Culver schrie auf. Er kippte einfach um und krümmte sich im Staub zusammen. Dabei verlor er seinen Revolver. Als seine Männer über die Straße hasteten, hielt Sparks seine eigene Waffe in der Faust.

„Ich bin nicht der richtige Gegner, Culver“, sagte Sparks. „Du brauchst solche, die schwächer sind und sich nicht wehren können, und du brauchst eine Menge Verstärkung.“

„Mit dir werde ich auch noch fertig“, sagte Culver und richtete sich schwerfällig auf. Seine linke Schulter hing etwas herab.

„Gibt es Ärger?“

Sparks sah den Mann, der sich von der Bahnstation her näherte, erst jetzt. Er hatte ständig Culver und seine Wölfe im Auge behalten.

Der Mann war untersetzt und sehr breit. Auf seiner Weste blinkte ein messingfarbenes Abzeichen.

Marlow stand jetzt hinter Sparks in der Tür. An ihm vorbei trat Raquel und stellte sich neben Sparks.

„Dieser Mann hat mich angegriffen“, sagte Sparks.

„Verschwinden Sie, Culver“, sagte der Marshal. „Ich habe Sie schon seit ein paar Tagen im Auge. Sie bringen Unruhe nach Red River Springs.“

„Nehmen Sie sich lieber vor diesem Indianerfreund in Acht, Marshal“, fauchte Culver und starrte Sparks hasserfüllt an. „Vermutlich liefert er die Gewehre an die Rothäute, mit denen ihr später umgebracht werdet.“

„Ich will Sie am Abend nicht mehr in der Stadt sehen“, sagte der Marshal.

„Sollen wir uns das gefallen lassen, Tyron?“, tönte einer seiner Begleiter, ein junger, pickelgesichtiger Bursche.

„Wir haben ein Jail hier“, sagte der Marshal. „Ein sehr unbequemes Jail. Vielleicht tut es dem Jungen aber gut, wenn er einmal kräftig im Canadian untergetaucht wird.“

„Das – das – das sollten Sie – Sie –n-nicht – ver-ver-versuchen“, stotterte der Junge, der vor Aufregung puterrot angelaufen war.

„Ein Bad im Canadian ist wahrscheinlich genau das Mittel, das du am dringendsten brauchst, du Dreckskerl!“, knurrte der Marshal. „Du stinkst eine Meile gegen den Wind. Ich will saubere Luft in meiner Stadt! Und jetzt hau ab, bevor ich mich vergesse!“

„Tu, was der Marshal verlangt“, sagte Culver unerwartet sanft, wandte sich ab und ging ohne ein weiteres Wort die Straße hinunter.

Seine Begleiter folgten ihm. Der Pickelige drehte sich noch ein paarmal um und setzte an, etwas zu rufen, aber der Mann neben ihm riss ihn jedesmal mit, so dass er keine Gelegenheit erhielt, seine Wut herauszubrüllen.

Der Marshal wandte sich Sparks und Raquel zu. Seine Stirn war umwölkt.

„Sparks?“

„Ja.“

„Ich habe von Ihnen gehört.“

Sparks schwieg.

„Wie lange werden Sie bleiben?“

„Bis mein Wagen beladen ist.“

„Ich werde dafür sorgen, dass Marlow Ihren Wagen schnell belädt.“

„Falls das ein Rausschmiss sein soll, keine Sorge. Ich bleibe nie gern in einer Stadt.“

„Wir liegen direkt an der Indianergrenze“, sagte der Marshal, „und sind die einzige Siedlung auf fast dreihundert Meilen im Umkreis. Ich will nichts, was Unruhe nach Red River Springs bringt.“

„Meine Frau und ich lieben die Ruhe“, entgegnete Sparks.

„Aber andere lieben Leute wie Sie nicht“, sagte der Marshal. „Ich weiß, was an der Station passiert ist.“

„Wo waren Sie, als Culver die beiden Kiowa fertigmachen wollte?“, fragte Sparks zurück.

„Ich war nicht in der Stadt. Ich hätte dieses Spielchen unterbrochen, glauben Sie mir. Aber ich mag auch keine Rothäute, Sparks. Ich habe für Männer wie Sie ebenso wenig übrig wie für Culver.“

„Keine Sorge, Marshal. Uns brauchen Sie nicht zu verjagen.“

„Ich hoffe, Marlow verkauft Ihnen keine Gewehre und keinen Alkohol.“

„Ich handle weder mit Gewehren noch mit Alkohol“, erklärte Sparks.

„Ich kenne Comancheros“, sagte der Marshal.

„Ich bin auch kein Comanchero“, sagte Sparks.

„Sie sind Indianerhändler, nicht wahr?“

„Indianer brauchen mehr als Gewehre und Alkohol“, erwiderte Sparks. „Alkohol brauchen sie am wenigsten.“

„Ich habe nicht vor, mit Ihnen zu diskutieren, Sparks. Ich habe keinen Grund, gegen Sie vorzugehen. Sie haben gegen kein Gesetz verstoßen. Aber ich will sie nicht in meiner Stadt.“

„Haben Sie etwas dagegen, wenn wir hier essen?“

Der Marshal antwortete nicht. Er drehte sich um und schritt davon.

„Ich habe dich gewarnt.“ Marlow seufzte.

„Ich kenne die Menschen“, sagte Sparks. „Raquel und ich gehen essen. Wir brechen sofort auf, wenn der Wagen beladen ist.“

„Gib acht auf deinen Rücken.“

„Dafür habe ich Raquel“, sagte Sparks.

„Ich nehme an, dass sie viel zu tun hat.“

Marlows fettes Gesicht lag in Falten. Er sah traurig aus.

„Ich hatte gehofft, euch heute Abend als meine Gäste zu haben.“

„Ich wäre auch ohne Culver und den Marshal nicht über Nacht geblieben“, sagte Sparks. „Ich brauche den weiten Himmel über mir.“

„Manchmal, denke ich, du bist innerlich selbst schon eine Rothaut“, murmelte Marlow.

„Da hast du recht“, sagte Raquel. Sie lächelte Sparks von der Seite an. „Jeder muss wissen, wo er hingehört.“

*

Als die Indianer auf den Anhöhen über dem Beaver Creek auftauchten, befanden sich die Wagen in der Talsenke auf dem holprigen Trail nach Westen: Conestogas und McCormicks, gezogen von Maultieren. Einige der Wagen wurden von Frauen gelenkt, die Sonnenschuten auf dem Kopf trugen. Neben den Gespannen schritten die Männer mit geschulterten Gewehren.

Erst sahen sie die Krieger nicht. Die Sonne stand gegen sie. Dann tauchten die Reiter wie brüllende Schatten aus dem gleißenden Licht auf. Donnernder Hufschlag, kollerndes Geheul! Sie fegten heran wie ein Sturmwind.

Kleine, stämmige untersetzte Krieger, manche halbnackt, manche in ausgeblichenes Kaliko gekleidet. Lange, wehende Haare. Bogen und Pfeile, vereinzelt Gewehre.

Die Frauen schrien nach den Kindern. Raue Männerstimmen dröhnten durcheinander. Die Wagen ganz vorn wurden vom Trail hinunter zum Beaver Creek gelenkt. Das Gespann des zweiten Wagens ließ sich nicht halten, brach aus und zerrte das Gefährt so weit herum, dass es umstürzte. Die Frau auf dem Bock verschwand unter der hochflatternden Plane. Ihr Mann sprang auf den umgestürzten Wagen und versuchte verzweifelt, sie hochzuzerren, während die Maultiere im Geschirr tobten und das auf der Seite liegende Gefährt noch ein Stück mitzerrten.

Mit größter Mühe gelang es den folgenden Wagen, an dem umgestürzten Gefährt vorbeizugelangen. Da hatten die Krieger den Treck fast schon erreicht.

Ein Pfeilhagel ging auf die Wagen nieder. Drei Männer wurden sofort getroffen und sanken zu Boden. Andere hatten sich ins Gras geworfen und feuerten ihre Gewehre ab.

Das Donnern der Pferdehufe übertönte die Detonationen. Mehrere Kiowa-Pferde stürzten. Die Reiter versanken im hohen Gras. Die anderen Krieger preschten weiter. Ihre kreischenden Schreie gellten den Siedlern in den Ohren.

Die Frauen stürmten mit ihren Kindern zum Fluss hinunter und brachten sich hinter dem Gehölz am Ufer in Deckung. Die Männer versuchten noch immer, die Wagen zum Creek zu schaffen und dort als Halbrund in Aufstellung zu bringen, um den Angriff der Kiowa abzuwehren. Die Mulis zerrten wie wahnsinnig an den Geschirrriemen. Sie ließen sich durch die Zügel nicht mehr dirigieren.

Die Männer mussten ihr Vorhaben, doch noch eine Wagenburg zu bilden, aufgeben. Sie sprangen dort, wo sie gerade mit ihren Wagen standen, von den Böcken, nachdem sie die Bremsbacken festgedreht hatten, und warfen sich unter den Wagen in Deckung.

Sie schossen durch die Speichen der wuchtigen Räder, während weiterhin Pfeile auf sie zu schwirrten und mit sirrenden, ploppenden Lauten im Holz der Wagen steckenblieben.

Schreie waren da zu hören, wo Männer getroffen wurden und sich im Gras wälzten, während die gefiederten Schäfte aus ihrem Körper ragten.

Vor den Wagen spaltete sich die heranjagende Front der Kiowa in zwei Flügel, die rechts und links an der Siedlergruppe vorbeisprengten. Die Kiowa jagten bis zu einer Flusskrümmung und verschwanden in einer Bodensenke.

Für einen Moment war es ganz still, dann klang nur noch das helle Weinen der Kinder, das Schreien der Frauen und Männer und das schrille, verzweifelte Wiehern und Schnauben der Zugtiere durch die hitzeflimmernde Luft.

Mehrere der Siedler hasteten zu einem athletischen Mann hinüber, der neben dem umgestürzten Wagen stand und versuchte, die Frau zu bergen, die teilweise von dem Gefährt begraben worden war. Sie hatte das Bewusstsein verloren, aber sie lebte noch.

„Sie haben uns gesagt, dass der Trail am Beaver Creek sicher sei!“, schrie einer der Siedler. „Was sagen Sie jetzt, Bower? Tun Sie endlich etwas, zum Teufel!“

„Hier sind seit zwei Monaten keine Kiowa gesehen worden“, antwortete der Mann. In seinem Gesicht zuckte es, den Anflug von Verzweiflung in seinen Zügen konnte er nicht unterdrücken.

„Glaubt ihr etwa, ich hätte euch auf diese Route geführt, wenn ich geahnt hätte, dass sie uns erwarten?“

„Was sollen wir jetzt tun?“

„Kämpfen und darauf hoffen, dass sie die Lust verlieren“, sagte der Treckführer. Er zuckte mit den Schultern. „Wir können nicht mehr zurück, und wenn wir die Mulis ausschirren und versuchen, auf ihnen davonzureiten, holen sie uns nach spätestens einer Meile ein.“

Ein Schwirren war plötzlich in der Luft. Der Treckführer bewegte noch die Lippen. Die Worte, die er formte, waren nicht mehr zu vernehmen. Er kippte nach hinten um und blieb reglos im Gras liegen.

Die Männer standen wie gelähmt. Ein grelles Gebrüll riss sie aus ihrer Erstarrung.

„Zum Fluss!“, schrie einer.

„Was wird aus meiner Frau!“, rief der Mann, der neben dem Wagen kniete und am bewegungslosen Körper seiner Frau zog, die vom rechten Vorderrad eingeklemmt war.

Keiner antwortete. Die anderen stürmten zum Creek hinunter. Der Mann am Wagen richtete sich halb auf, hob sein Gewehr und legte auf die Krieger an, die aus der Senke im Osten auftauchten.

Im nächsten Moment traf ihn ein Pfeil. Er ließ sein Gewehr fallen, umklammerte mit markdurchdringendem Gebrüll den Schaft und stürzte neben seiner Frau ins Gras.

Jetzt waren sie da: Sie flogen förmlich heran. Sie hingen seitlich an den Flanken ihrer Pferde und boten so kaum ein richtiges Ziel.

Die Krieger preschten am Fluss entlang. Einige von ihnen trieben ihre Mustangs in das seichte Uferwasser des Creeks, das unter den trommelnden Hufen aufgischtete.

Die Männer des Trecks hatten jetzt einen dichten Ring um ihre Frauen und Kinder gebildet. Die Frauen lagen über den Kindern und schützten sie mit ihren Leibern.

Schüsse krachten. Zwei, drei Pferde wurden getroffen, aber keiner der Krieger. Erst kurz bevor die Kiowa die Siedler erreichten, richteten sie sich in den Sätteln auf. Vorn ritten jene, die über Gewehre verfügten. Sie feuerten eine Salve von Schüssen ab, die gnadenlos in die Gehölze am Ufer des Creeks hämmerte.

Die Kugeleinschläge stießen zwei, drei Frauen und Männer hoch, die sich verletzt zusammenkrümmten, nach hinten taumelten und in den Fluss stürzten.

Eine andere Gruppe Krieger ritt über die am Boden liegenden Männer, die ihre Gewehre leergeschossen hatten und nicht schnell genug nachladen konnten, einfach hinweg.

Jene, die es geschafft hatten, sich aufzurichten und zu Fuß tiefer ins Unterholz zu flüchten, wurden in den Fluss getrieben. Die Kiowa warfen sich vom Sattel aus auf die Fliehenden. Messer blinkten. Das Uferwasser wurde schlammig aufgewühlt. Die Männer kämpften ineinander verkrallt. Sie hieben mit Fäusten und Messern aufeinander ein.

Nach und nach erstarb der Widerstand.

Die Krieger umringten sie und trieben sie am Rand des Ufergehölzes zusammen. Sie schirrten die Mulis von den Wagen aus.

Einige bestiegen die Wagen und holten heraus, was ihnen nützlich erschien. Zum Schluss legten sie Feuer. Zuerst brannten die Planen. Die Flammen loderten hoch und fraßen sich schließlich auch in das trockene, harte Holz. Da befanden sich die Kiowa mit ihren Gefangenen bereits auf dem Weg nach Süden.

2. Kapitel

Knallende Peitschen, knarrende Räder, stampfende Hufe, Anfeuerungsschreie aus rauen Männerkehlen, Hunde bellten, Pferde schnaubten. Eine ohrenbetäubende Symphonie von unterschiedlichsten Geräuschen hallte über Camp Nichols, als sich der Frachtwagentreck in Bewegung setzte. Die Händlerkarawane aus St. Louis, die den langen Weg durch die Ebenen von Kansas bis in den Pfannenstiel des Indianerterritoriums zurückgelegt hatte, rollte, nach und nach an Fahrt gewinnend, an den schäbigen Adobelehm- und Blockhausbauten vorbei, passierte die leichten Verschanzungen und schwenkte auf den Santa-Fé-Trail ein.

Colonel Rider Mortimer stand auf dem Vorbau der Kommandantur und schaute den davonrollenden Wagen nach, die zweimal im Jahr den langen Weg nach Santa Fé zurücklegten, zu einem der größten Umschlagplätze für Waren aus dem zivilisierten Osten tief im fernen Südwesten.

Zwei Kompanien Kavallerie bildeten die Eskorte. Sie ritten in langer Reihe neben der Wagenkolonne her.

„Die Trader werden es diesmal etwas schwerer haben“, sagte der Adjutant neben Mortimer.

„Ich wüsste nicht, warum, Lieutenant Corber.“

„Nun, wegen der Kiowa“, sagte der Lieutenant. „Es wird viel über neue Unruhen berichtet, und …“

„Der Santa-Fé-Trail ist sicher“, sagte Mortimer.

„Werden Sie das auch den Reportern aus dem Osten sagen, die drüben im Kasino auf Sie warten?“, fragte der Lieutenant.

„Was denken Sie?“

„Ich denke, dass diese Leute einen Anspruch darauf haben, ein realistisches Bild von unserem Leben hier im Westen zu erhalten.“

Mortimer stieg den Vorbau hinunter. Er hatte die Hände auf dem Rücken übereinandergelegt. Seine Haltung war kerzengerade und straff und wies ihn als Kavallerieoffizier aus. Er hatte einen federnden Schritt. Seine Gestalt war groß und kräftig, sein Gesicht kantig und glatt rasiert.

„Glauben Sie, dass ich ein anderes Bild von unserem Leben zeichne, Lieutenant?“

„Das habe ich nicht sagen wollen, Sir. Ich würde mir nicht erlauben …“

„Camp Nichols ist ein kleiner, unbedeutender Posten am Santa-Fé-Trail, Lieutenant“, sagte Mortimer. „Hier gibt es keine Heldentaten zu vollbringen. Wir sind nur hier, um dafür zu sorgen, dass die Händlerkarawanen jedes Jahr Geleitschutz erhalten. Unser Leben hier ist sehr oft langweilig und ohne Höhepunkte. Das ist es, was ich den Reportern sagen werde.“

„Das wird ihnen kaum genügen, Sir.“

„Wir werden sehen.“

Mortimer ging an dem Posten vor der Tür des Offizierskasinos vorbei, einem langgestreckten Lehmziegelbau mit flachem Dach, unter dem brütende Hitze herrschte.

Dort, wo normalerweise zweimal im Jahr die Feste der wenigen Offiziere und ihrer Ehefrauen stattfanden und jedes Weihnachten ein Theaterstück aufgeführt wurde, unter Mitwirkung eines großen Teils der Besatzung des Camps, warteten über ein Dutzend Männer, deren blasser Hautfarbe anzusehen war, dass sie sich noch nicht lange so weit im Westen aufhielten.

Mortimer ließ seine Blicke über die Versammlung schweifen. Es handelte sich durchweg um Reporter und Korrespondenten großer Zeitungen aus den Oststaaten. Männer aus New York, Washington, Boston, Chicago. Auch ein Journalist der „London Times“ war anwesend.

Sie waren zusammen mit den Händlern von St. Louis aus hergereist und würden in wenigen Tagen wieder in den Osten zurückkehren.

„Es ist sehr freundlich, dass Sie uns empfangen und uns gastfreundlich aufgenommen haben, Colonel“, sagte einer der Männer.

„Wir haben selten Gäste, die sich für unser Leben hier draußen interessieren“, sagte Mortimer. Er ließ sich an einem Tisch nieder und blickte von einem zum anderen. „Sie hatten in den letzten Tagen bereits Gelegenheit, sich umzusehen. Ich hoffe, dass Sie vieles von dem, was Sie hier festgestellt haben, auch wirklich schreiben werden. Uns ist nicht daran gelegen, Abenteuerberichte über uns zu lesen. Dafür sind wir sehr daran interessiert, dass man im Osten erfährt, wie wir hier wirklich leben. Vielleicht wacht der Kongress in Washington dann endlich auf und bewilligt ein paar Dollars mehr, damit wir einige Dinge verbessern können.“

„Was zum Beispiel, Colonel?“

„Wenn Sie das nicht gesehen haben, Sir …“ Mortimer wandte sich dem Fragesteller zu. „Die Quartierbauten sind schlecht isoliert. Das Baumaterial war von Anfang an mangelhaft. Im Sommer wird es zu heiß in den Hütten, im Winter zu kalt. Es wimmelt von Ungeziefer. Die Dächer sind nicht dicht. Wir erhalten leider nur schlechte Decken und Matratzen. Es ist zu wenig Platz für die Soldaten, und die Lieferungen an Proviant könnten ebenfalls besser sein.“

„Das wird man in Washington nicht gerne hören, Colonel.“

„Es ist mir egal, was man gern hört“, erwiderte Mortimer. „Ich führe Camp Nichols seit zwei Jahren, und ich sage Ihnen, dass die Männer hier einen verdammt harten Dienst leisten, unter Bedingungen, unter denen kein Kongressabgeordneter auch nur eine Woche leben würde. Ich bin für die Männer verantwortlich und muss deshalb deutlich sagen, woran es fehlt.“

„Wir werden darüber schreiben, Colonel. Befürchten Sie nicht, Ärger mit dem Kriegsministerium zu kriegen.“

„Schlimmer als das Leben hier draußen kann das nicht sein, Gentlemen.“ Mortimer lächelte, aber seine Augen blinkten hart. „Ein Rekrut verdient im Monat zwischen neun und dreizehn Dollar Sold. Wieviel verdienen Sie?“

„Der Job des Soldaten ist bei uns nicht sehr hoch angesehen, Colonel“, sagte einer der Reporter.

„Aber man erwartet von uns schwere Arbeit“, sagte Mortimer. „Also: Erwähnen Sie das bitte in Ihren Berichten.“

„Das werden wir tun, Colonel. Aber es gibt noch mehr, was unsere Leser im Osten interessiert. Wie sehen Sie das Indianerproblem?“

„Haben Sie Problem gesagt?“ Mortimer zog die Augenbrauen hoch. „Da gibt es kein Problem. Seit ich Camp Nichols führe, hat es nicht einen Zusammenstoß mit Indianern gegeben.“

„Wir haben aber gehört, dass es weiter im Süden in letzter Zeit mehrere Überfälle auf Siedlertrecks gegeben haben soll.“

„Gentlemen, merken Sie sich eins: Die Indianer waren vor uns in diesem Land. Sie erheben Anspruch darauf, und das ist ihr gutes Recht. Sie werden nicht alles behalten können, aber wir sind verpflichtet, Rücksichten zu nehmen und mit ihnen zu sprechen, wenn wir uns ganze Landstriche aneignen. Ich habe mich schon immer dafür ausgesprochen, über Wegerechte mit den roten Stämmen zu verhandeln. Es stimmt, dass in letzter Zeit verstärkt Siedlertrecks nach Westen geschleust werden. Es soll Ansiedlungspläne in New Mexico, Arizona und Nevada geben. Ich rate denjenigen, die diese Pläne aufgestellt haben und daran verdienen, sich mit den Kiowa zu einigen. Das ist möglich. Die meisten Häuptlinge sind nicht daran interessiert, Krieg zu führen. Ich halte es für verantwortungslos, mit unerfahrenen Kolonisten ins Indianerland zu ziehen, ohne die Indianer auch nur zu fragen und die Siedler darauf vorzubereiten, dass sie in der Nachbarschaft von Indianern werden leben müssen. Indianer sind Naturmenschen. Sie antworten auf Missachtung mit Gewalt. Tun wir das nicht sehr oft auch, Gentlemen?“

„Offen gestanden, haben wir solche Töne bisher noch nicht aus dem Mund eines Offiziers gehört.“

„Weil sich die meisten Offiziere in unserer Armee vom grünen Tisch aus äußern, und wenn sie in den Westen geschickt werden, dann haben sie bereits ein festes, durch Vorurteile zementiertes Bild von dem Leben hier draußen. Ich habe ein Prinzip, das darin besteht, meine Umgebung mit offenen Augen zu sehen und mir erst ein Urteil zu bilden, wenn ich ausreichend Erfahrungen gesammelt habe. Ich halte das für ein gutes Prinzip.“

„Und Sie sind wirklich einverstanden, dass wir das so schreiben, wie Sie es ausdrücken, Sir?“, fragte ein kleiner, spitzbärtiger Reporter.

„Ich bin hier, um Ihre Fragen zu beantworten, Gentlemen“, sagte Mortimer. „Ich bin es nicht gewohnt, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ich pflege mich stets offen auszudrücken.“

„Vielleicht ist das der Grund, dass Sie in Camp Nichols sind und nicht einen Posten im Kriegsministerium bekleiden, Sir.“

„Vielleicht“, sagte Mortimer. „Aber vielleicht sehe ich meine Aufgabe hier auch als sinnvoller an, als in Washington Federkiele zu zerkauen.“

„Sie scheinen ein besonderes Verhältnis zu den Indianern dieses Gebiets zu haben, Colonel“, sagte der Korrespondent der „London Times“. „Würden Sie uns dazu noch etwas sagen?“