Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

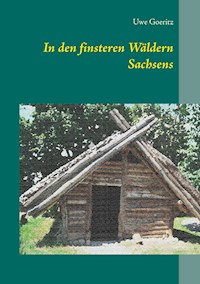

"Das Versteck des Eremiten" Altersempfehlung: ab 16 Jahre Mit der Erstürmung Magdeburgs im Mai 1631 zeigte der dreißigjährige Krieg seine grausamste Fratze. In der dreitägigen Orgie aus Blut und Gewalt verloren mehr als 25.000 Männer, Frauen und Kinder der Stadt ihr Leben durch das katholische Heer unter Tilly. Von den einst 35.000 Einwohnern Magdeburgs lebten danach noch etwa 400 in den Ruinen rund um den unzerstörten Dom. Barbara und Anna, die Töchter eines Kaufmannes, können dem Gemetzel zwar entkommen, doch in Sicherheit sind sie deswegen noch lange nicht. Rings um die Stadt fallen die kaiserlichen Truppen mordend, raubend und vergewaltigend über die Bewohner der kleinen Dörfer her. Können die beiden Schwestern die Grausamkeiten des Krieges überleben? Die weiteren Bücher in dieser Reihe, erschienen im Verlag BoD, finden Sie unter www.buch.goeritz-netz.de

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 420

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Das Versteck des Eremiten

Waldidyll des Todes

Ängste im Mondlicht

Nacht der Schatten

Zur Fahne geeilt

Fisch- oder Menschenfalle?

Silbersee

Kleines Haus im Wald

Ein Gott mit blutigen Händen

Verschweigen ist Silber, drüber Reden ist Gold

Leben und Tod

Gestriges Leben

Einfaches Leben

Tochter des Waldes

Soldatenlos

Im Bann der Gefühle

Weite Wege

Ein Hauch von Glück

Dem Tode so nah!

Ort der Schande?

Tiefe Wunden

Andromache!

Eine geheimnisvolle Kiste

Kriegsbeute!

Gehen oder Bleiben?

Stell dich deiner Furcht!

Tödliches Treffen?

Wolfskinder

Amors Pfeil

Traum oder Wirklichkeit?

Furcht und Sehnen

Gesucht und gefunden

Freunde helfen sich!

Drei Gulden

Auf Messers Schneide

Eine verzweifelte Suche

Das Ende der Freundschaft?

Greta

Kleiderfragen

Was ist die Wahrheit?

Auf der Suche

Schatten der Angst

Ein putziger Geselle

Der Preis der Wahrheit

Dunkle Gestalten der Erinnerung

Zwei Feiglinge

Der Wert einer Hure

Schlammige Fee

Herrin und Magd

Herbstwind

Hochzeit unterm Kanonendonner

Nebel der Furcht

Erlöst?

Mein ist die Rache!

Seitenwechsel

Nah am Tod

Wer ist der Feind?

Frohe Weihnacht?

Winterzeit

Hoffnung auf Erlösung?

Eisiger Tod

Bayrische Wege

Ende der Jagd?

Neue Furcht

Umzingelt vom Tode

Geborgenheit und Nähe

Im Regenwald

Tag des Schmerzes

Gibt es ein Wiedersehen?

Diener und Herr?

Gehörnte Glücksboten

Neue Wege

Zeitliche Einordnung der Handlung:

Das Versteck des Eremiten

it der Erstürmung Magdeburgs im Mai 1631 zeigte der dreißigjährige Krieg seine grausamste Fratze. In der dreitägigen Orgie aus Blut und Gewalt verloren mehr als 25.000 Männer, Frauen und Kinder der Stadt ihr Leben durch das katholische Heer unter Tilly. Von den einst 35.000 Einwohnern Magdeburgs lebten danach noch etwa 400 in den Ruinen rund um den unzerstörten Dom.

Barbara und Anna, die Töchter eines Kaufmannes, können dem Gemetzel zwar entkommen, doch in Sicherheit sind sie deswegen noch lange nicht. Rings um die Stadt fallen die kaiserlichen Truppen mordend, raubend und vergewaltigend über die Bewohner der kleinen Dörfer her. Können die beiden Schwestern die Grausamkeiten des Krieges überleben?

Die handelnden Figuren sind zu großen Teilen frei erfunden, aber die historischen Bezüge sind durch archäologische Ausgrabungen, Dokumente, Sagen und Überlieferungen belegt.

1. Kapitel

Waldidyll des Todes

unkle Wolken ziehen von Norden her über das Land. Sie treiben den Rauch von Magdeburg nach Süden. Es war ein Fanal für alle Menschen in der Gegend. Es zeigte mehr als deutlich, dass selbst eine so große, mächtige und gut beschützte Stadt, wie das reiche Magdeburg es war, dem Wüten der kaiserlichen Truppen nichts entgegenzusetzen hatte.

Angst ergriff jeden, der diese Wolken sah und die sich in Windeseile verbreitenden Nachrichten über die Gräueltaten der Landsknechte verstärkten diese Furcht nur noch zusätzlich.

Dieses Grausen trieb zwei junge Frauen vor sich her, die über eine offene Fläche irgendwo zwischen der Stadt und dem südlich gelegenen Harzvorland eilten.

Barbara rannte keuchend einen Weg entlang und sie hoffte, dass die schnaufenden Geräusche hinter ihr von ihrer Schwester Anna kamen. Allerdings wollte sie weder anhalten noch sich zu ihr umdrehen. Hier auf dem offenen Gefilde war es viel zu gefährlich und erst im nächsten Waldstück konnten sie wieder eine kleine Rast machen.

Die schützenden Bäume schienen hingegen kaum näherzukommen. Jeder Atemzug schmerzte und es rasselte in ihrer Brust vom schnellen Lauf. Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie hier nun schon dahineilte. Barbara wusste nur, dass ihr mittlerweile alles wehtat. Aber die Angst trieb sie unerbittlich vorwärts.

Sie durfte nicht stehen bleiben, denn dann würde sie vermutlich nicht mehr weiterlaufen können.

Seit zwei Tagen waren sie nun schon unterwegs. Ihr Ziel war es, so weit wie nur irgend möglich von Magdeburg fortzukommen, bloß wohin? Der Weg führte nach Süden, darauf hatten sie sich zu Beginn ihrer hektischen Flucht noch geeinigt. Das genaue Ziel wussten weder Anna noch Barbara.

Nachdem ihre ganze Familie in Magdeburg ausgelöscht worden war, hatten sie beide nur noch sich selbst.

Endlich kam der erste Baum auf sie zu. Noch ein paar letzte Schritte, dann brach Barbara zusammen und das Moos fing sie auf.

Neben ihr fiel Anna mit rasselndem Atem zu Boden und rollte sich auf den Rücken. Schnaufend lagen die beiden Schwestern auf dem Waldboden und versuchten wieder zu Luft zu kommen.

Es war Anna, die dann zuerst die Kraft hatte, sich aufzurichten.

Zurückblickend sagte sie: „Uns ist keiner gefolgt!“

Nun konnte sich auch Barbara auf den Rücken drehen. Durch den schnellen Lauf taten ihr die Seiten und die Beine weh.

„Lass uns tiefer in den Wald gehen!“, sagte sie schnaufend.

Mühsam zog sie sich an einem Baum hoch und stolperte tiefer in das Waldstück hinein. Ob ihr Anna folgte, war ihr im Moment egal, aber die jüngere Schwester musste sich ihr einfach anschließen.

Barbara torkelte von Baum zu Baum. Gerade war sie achtzehn Jahre alt geworden. Anna war ein Jahr jünger und Barbara liebte ihre Schwester, aber im Moment musste sich jede der beiden jungen Frauen um sich selbst kümmern.

Nach wenigen Schritten stand sie plötzlich vor einem größeren Teich, der mitten im Wald lag. Die eine Seite des Gewässers war mit Schilf bewachsen, an der anderen grenzte das Gras einer Lichtung an das Ufer. Dorthin steuerte Barbara, kniete sich hin und löschte ihren Durst mit dem kühlen Nass, das durch einen kleinen Bach in den Teich lief.

Über ihre Hände hinweg betrachtete Barbara furchtsam ihre Umgebung, aber keine Menschenseele war zu sehen. Ein kleines hölzernes Wehr versperrte dem Wasser den Ausgang auf der anderen Seite. Dieses Gewässer war offensichtlich ein Fischteich. Direkt dahinter stieg ein kleiner bewaldeter Hügel an.

Vielleicht war der Fischer auch schon vor dem Krieg geflohen. Barbara setzte sich an den Teich, zog ihre Schuhe und Strümpfe aus und streifte sich Rock und Unterkleid bis übers Knie nach oben.

Seufzend ließ sie ihre schmerzenden Beine in das erfrischende Wasser hängen. Das tat so gut, nach dem anstrengenden Lauf. Einen Augenblick später tauchte Anna neben ihr auf und blickte ebenfalls auf das Wasser, das grünlich in der Sonne glänzte.

„Ich werde dort hineingehen und mich schwimmend erfrischen“, erklärte Anna, legte den Gürtel ab und drückte diesen Barbara in die Hand. Wenig später hatte sie Schuhe, Strümpfe und das Kleid ausgezogen und stand im leinenen Unterkleid am Ufer.

„Sei vorsichtig!“, sagte Barbara und setzte hinzu: „Ich kann im Moment nicht schwimmen. Meine Beine tun zu sehr weh.“

Anna nickte und stieg bedächtig in den Teich, dann schwamm sie langsam los.

Barbaras Blick fiel auf den Gürtel der Schwester mit dem Dolch daran. Ihre Finger glitten über die Waffe. Vor einer Woche hatte die Mutter ihnen diese gegeben und ihr eigener hing noch an ihrem Gürtel. Langsam zog sie den Dolch aus der Scheide und strich nun mit den Fingerspitzen über die blanke Klinge.

Ein Schutz sollte er sein, aber wofür hätte der wohl genutzt? Es war lächerlich! Ein Dolch gegen Schwerter und Musketen der kaiserlichen Truppen?

Eine Träne fiel auf die Klinge. Alle waren Tod! Von den zwölf Personen, die ihre Familie vor einer Woche noch gezählt hatte, waren nur sie und Anna übrig geblieben.

Wütend rammte Barbara den Dolch zurück in die Scheide. Die Einzige, der diese Waffe etwas genutzt hatte, war ihre Schwester Susanna gewesen. Sie hatte sich die Klinge in die Brust gestoßen, um den wütenden Soldaten zu entgehen. Mutter, Vater, Großmutter, drei Brüder und vier Schwestern waren tot. Ganz zu schweigen von den Mägden und Knechten, die auf ihrem Kontor gearbeitet hatten.

Vor einer Woche war Barbara noch die reiche Tochter einer noch reicheren Patrizierfamilie gewesen und nun?

Anna kam zurück, schwamm direkt vor sie und sagte: „Da vorn sind Fische in einer Reuse!“

Ein lecker gebratener Fisch wäre jetzt sicher nicht zu verachten, aber wo sollten sie die zubereiten? Barbara blickte sich um, fand aber nichts. Feuer wollte sie auch nicht machen, denn wer wusste schon, wen der Rauch anlocken würde!

Aber bei der Erwähnung der Fische hatte ihr Magen angefangen zu knurren.

„Sollen wir die roh essen?“, fragte Barbara zweifelnd.

Anna holte ihren Dolch, klemmte ihn sich zwischen die Zähne und schwamm abermals hinaus.

Mühsam stemmte sich Barbara hoch, um einen besseren Überblick zu bekommen. Noch einmal sah sie sich um und bemerkte nun ein eingefallenes Dach, das durch die Gebüsche fast vollständig verdeckt war.

Langsam und vorsichtig ging sie darauf zu. Vermutlich wohnten dort die Fischer oder hatten mal dort gewohnt.

Sie zog ihren Dolch und umrundete misstrauisch das Gebüsch. Die Hütte schien schon eine ganze Weile unbewohnt zu sein, aber Barbara rief trotzdem an der Tür: „Ist hier jemand?“ Doch sie erhielt keine Antwort.

Sie schob sich mit voran gehaltener Klinge wachsam in die Ruine. Vielleicht war hier noch etwas zu finden, dass die Bewohner zurückgelassen hatten. Doch sie fand nichts Brauchbares, sondern stieß schon nach zwei Schritten auf ein paar Skelette. Zwei davon waren offensichtlich Kinder gewesen. Also war auch das ein Platz des Todes.

Schnell ging sie wieder nach draußen, sprach ein Gebet und lief zum Teich zurück.

Dort kletterte Anna gerade nackt aus dem Wasser und steckte den Dolch fort. Sie hatte zwei große Karpfen getötet und zum Transport in ihr Unterkleid gewickelt.

Schnell nahm Anna die beiden Leckerbissen heraus, wusch das Kleid noch einmal durch, wrang es aus und zog es sich eilig über.

„Und nun?“, fragte sie.

Barbara hob die Schultern.

„Ich esse keinen rohen Fisch, aber ich habe Hunger!“, sagte Anna und bemerkte nun ebenfalls die Hütte.

„Da ist nichts zu holen, nur ein paar Skelette“, entgegnete Barbara.

Anna lief trotzdem hin. Wenig später war sie mit einem Feuerzeug und Zunder zurück und schon nach ein paar Minuten brannte ein kleines Feuer, über dem sie die Fische am Stock brieten.

Es lag etwas Friedliches darin und doch war der Tod nur wenige Schritte entfernt.

2. Kapitel

Ängste im Mondlicht

er Fisch hatte sehr gut geschmeckt und Anna leckte sich alle Finger ab, nachdem sie ihn gegessen hatte. Ein paar Tage hatte sie schon nichts Richtiges mehr im Bauch gehabt.

„Können wir heute Nacht hier bleiben?“, fragte sie ihre Schwester und blickte zum Teich hinüber.

Sie hatte die zwei größten Karpfen aus der Reuse genommen, aber für das Frühstück am nächsten Morgen waren noch ein paar kleinere darin geblieben.

Dann sah sie zurück zu Barbara und legte bittend den Kopf schief. Sie wusste, dass die Schwester diesem Blick nicht widerstehen konnte.

Schließlich stimmte Barbara zu, setzte aber zugleich hinzu: „Ich schlafe aber nicht hier auf der freien Lichtung. Vielleicht ist dort drüben im Schilf ein besserer Platz zu finden.“

Anna nickte erleichterte und erhob sich. Mittlerweile war das Unterkleid durch das Feuer wieder trocken und sie konnte sich das Kleid darüber ziehen. Dann legte sie sich den Gürtel mit der Waffe um.

Schwer drückte der Dolch auf ihre Hüfte. Während des ganzen Rennens hatte er immer wieder gegen ihre Hüfte geschlagen, doch sie wollte sich nicht davon trennen, selbst wenn er sie noch mehr behindert hätte, denn er war nun die einzige Erinnerung an die Mutter.

Fast zärtlich strich sie über den hölzernen Griff, der nach dem Bade immer noch etwas nass war. Es war eine gute Waffe, die ihr die Mutter da gegeben hatte. Italienische Klingenschmiede hatten sie gefertigt und doch war sie zur Verteidigung so völlig nutzlos gewesen.

Nur für die Fische war die Klinge zu gebrauchen gewesen. Als Schutz ihres Lebens wohl kaum.

Eilig folgte Anna der Schwester, die schon einen kleinen Vorsprung gewonnen hatte. Sie richtete ihren Blick dabei zum Himmel und verfolgte die Wolken mit den Augen. Es war Mitte Mai und so wie es aussah, würde es eine warme und trockene Nacht werden. Keine einzige Regenwolke war zu erkennen.

Nun brauchten sie nur noch einen bequemen Schlafplatz für die Nacht, der auch noch vor den Blicken geschützt lag.

Abermals kam den Dolch zum Einsatz. Diesmal schnitten sie sich damit bündelweise das Schilfgras ab und breiteten es auf einer Stelle aus, die durch ein paar Gebüsche auf der einen Seite und das Schilf von der anderen Seite geschützt war.

Nach ein paar Augenblicken hatten sie eine Fläche ausgepolstert, die für sie beide reichen würde. Schweigend saßen sie danach nebeneinander und hörten den Fröschen bei ihrem abendlichen Konzert zu. Dabei flogen Annas Gedanken in den Norden, wo sich die Stadt ihrer Kindheit befand.

Oder einstmals befunden hatte!

Auf dem Weg hatten sie sich immer wieder dorthin umgedreht. Die dicke Rauchsäule war selbst jetzt noch am Horizont zu sehen. Offensichtlich brannte Magdeburg nun schon den fünften Tag und niemand war mehr dort, der das Feuer hätte löschen können.

Nur ein paar Wochen zuvor war Magdeburg noch eine große und stolze Stadt gewesen. Jeden Markttag hatte Anna, wenn sie mit Mechthild, der Küchenmagd, einkaufen ging, die vielen bunt gekleideten Menschen beobachtet. Aus aller Herren Länder waren sie gekommen. Manchmal hatte sie dabei sogar einen dunkelhäutigen Diener gesehen, der mit seinem Herrn aus dem Morgenland in die Stadt an der Elbe gekommen war.

Jetzt war alles zerstört und die Menschen entweder tot oder geflohen.

Erneut kamen die schrecklichen Bilder der Flucht zurück. Sie hatten sich in der Nacht aus ihrem Versteck geschlichen und waren in Todesangst zum Fluss hinuntergehuscht. Dabei hatten sie überall tote Frauen, Kinder und Männer gesehen.

Man hatte die Leichen einfach ausgeplündert, nackt und geschändet am Straßenrand liegen lassen. Es mussten tausende gewesen sein, die ihren Weg in jener Nacht gesäumt hatten und immer wieder hatte ihnen das Gegröle der betrunkenen kaiserlichen Soldaten erneut die Furcht durch den Leib gejagt.

Doch zum Glück waren sie unbehelligt entkommen.

Nun saß sie hier und wischte sich eine Träne ab. Langsam senkte sich die Dämmerung über den kleinen Teich.

Schon wenig später hatten sich Anna an die Schwester gekuschelt und der volle Magen schloss schnell ihre Augen.

Im Traum war Anna allerdings wieder in ihrem Versteck in Magdeburg. Abermals musste sie miterleben, wie die fremden Soldaten die Mutter und die Schwestern im Hof des Hauses schändeten, während sie den Vater und die Brüder zwangen, dabei zuzusehen.

Noch immer hatte Anna das Wehklagen der Frauen in den Ohren und konnte doch erneut nichts dagegen unternehmen.

Mit einem Schrei fuhr sie aus dem Albtraum, doch Barbara schlief noch neben ihr. Es war also sicher kein lauter Aufschrei gewesen, vielleicht war er auch nur im Traum geschehen.

Die Finsternis hatte sie eingehüllt und nicht mal der Mond zeigte sich über ihr. Nur ein paar Sterne waren zwischen den Wolkenfetzen zu bemerken. Eigentlich schien es ein so friedlicher Platz zu sein und doch lagen nur ein paar hundert Schritte entfernt die Leichen dieses sinnlosen Krieges.

Vorsichtig tastete sie sich auf allen Vieren bis zum nahen Wasser nach vorn und schöpfte zwei Hände voll von dem kühlen Nass aus dem Gewässer. Entschlossen schleuderte sie sich die Flüssigkeit in ihr Gesicht.

Würden diese Albträume irgendwann mal vergehen? Die Erinnerungen an diese Gewalt und den Tod hatten sich schon jetzt tief in ihr Gedächtnis eingebrannt und da würde vielleicht nur die Zeit sie wieder herausbekommen. Oder eben auch nicht.

Sie tastete zum Griff des Dolches an ihre Seite. Dann dachte sie an Susanna, die sich damit vor dem Zugriff der fremden Männer geschützt hatte. War das ein Weg, um dieses Andenken wieder loszuwerden?

Zu oft hatte sie sich schon in den letzten Tagen die Klinge auf die Brust gesetzt. Bereit zuzustoßen, wenn es nötig sein würde. Doch Gott hatten sie sicher nicht am Leben gelassen, damit sie es nun leichtfertig wegwarf.

Endlich schob sich die schmale Mondsichel über den Horizont und warf ihr Licht auf den kleinen Teich. Er beleuchtete auch das schlafende Gesicht von Barbara. Nur wenige Schritte trennten Anna von ihr.

Barbara lag so friedlich dort und dabei hatte sie doch dasselbe Schicksal wie sie gehabt. Hatte sie so schnell wieder zu ihrem Frieden gefunden? Oder verdrängte sie das Leid nur?

Ein Wind kam auf, der das Schilf in Bewegung versetzte. Es begann zu rauschen und einen solchen Lärm zu machen, dass Anna dachte, dass sich da jemand durch das hohe Gras bewegte.

Schnell sprang sie zu ihrer Schwester und weckte diese damit. Nun klammerten sie sich gemeinsam vor Angst aneinander und an Schlaf war damit nicht mehr zu denken.

3. Kapitel

Nacht der Schatten

as war dann doch keine so gute Idee gewesen, sich in das Schilf zu legen. Zumindest nicht mehr, nachdem Anna sie wach gemacht hatte. Jetzt saßen sie in der Finsternis, klammerten sich zitternd aneinander und horchten voller Angst in die Nacht.

Das Rauschen des Schilfes hörte sich manchmal wie Wispern, gelegentlich wie schleichende Schritte und zuweilen wie ein Keuchen an. Bei jedem Ton zuckten sie beide zusammen.

Barbaras Hand krampfte sich um den Griff des Dolches, dessen Spitze sie drohend in die Nacht gerichtet hatte. Doch wer konnte sich schon hier im Schilf bewegen? Nichts war zu sehen und nur von Zeit zu Zeit gab eine Wolke den Mond frei, jedoch sah Barbara dann Schatten und hätte sicher auch vor Schreck geschrien, wenn ihr die Furcht nicht die Kehle zugedrückt hätte.

Die dunklen Bilder der nächtlichen Flucht aus Magdeburg schoben sich abermals vor Barbaras inneres Auge. Gepaart mit den Skeletten, die keine fünfhundert Schritte entfernt lagen. Waren es die Geister der unbeerdigten Toten, die hier umherschlichen?

Gegen die würde der Dolch sicher nichts nützen.

In einem Augenblick des Mondlichtes bemerkte sie, dass Anna den Dolch anders herum hielt. Nicht in das Schilf, sondern mit der Spitze zu sich.

Schnell griff Barbara zu und fasste in die Klinge.

„Das darfst du nicht!“, flüsterte sie der Schwester zu.

Anna zog die Spitze weiter auf sich zu und schnitt damit in Barbaras Fleisch, aber trotz des Schmerzes wollte sie die Hand nicht wegziehen.

Auch einen Schmerzenslaut durfte sie nicht von sich geben, aus Angst, jemanden dadurch auf sich aufmerksam zu machen.

Sie biss sich auf die Lippe und hielt nun beide Waffen fest.

So jäh wie er gekommen war, so abrupt legte sich der Wind auch wieder.

Die Geräusche verstummten und das Schilf wiegte sich nur noch hin und her. Nun ließ Anna den Druck nach und Barbara öffnete ihre Hand. Im Mondlicht war nichts zu erkennen, doch die Schmerzen kündeten von einem Schnitt durch ihre Handfläche. Schnell steckte Barbara ihren Dolch ein, riss sich einen Streifen von ihrem Unterkleid ab und horchte erstarrt in die Nacht.

Hatte jemand dieses viel zu laute Geräusch gehört? Jetzt in der Stille drang jeder Laut sicher meilenweit durch die Dunkelheit.

Doch nichts geschah. Leise wickelte sie sich den breiten Streifen um die Hand.

Anna verknotete die Enden.

„Entschuldige!“, flüsterte sie nahe an Barbaras Ohr.

Nun waren die Geräusche fort, aber das sich im Mondlicht bewegende Schilfgras zeichnete Licht und Schatten auf den Boden vor ihren Füßen. Es schienen Hände zu sein, die nach ihnen griffen.

Jetzt wünschte sich Barbara die Finsternis zurück, doch die helle Mondsichel blieb vor ihnen. Nur langsam bewegte sie sich zur Seite. Viel zu langsam!

Obwohl sie in den beiden Nächten zuvor kaum geschlafen hatten, waren beide Schwestern nun hellwach.

In Gedanken fragte sie sich, wann sie das letzte Mal eine ganze Nacht geschlafen hatten? Es war in Magdeburg gewesen! Eine Woche zuvor, in ihren Betten! Da hatten sie noch alle gedacht, die Verteidigung würde standhalten und der schwedische König ihnen helfen!

Zwei Irrtümer, die tausenden das Leben gekostet hatten!

Die Stadt hatte gewagt, sich zu wehren und nach dem Recht, dass sich Tilly nahm, waren sie damit vogelfrei gewesen.

„Wer sich wehrt, der fällt durch das Schwert!“ Das war ein ungeschriebenes Gesetz des Krieges, das hatte Barbara ihr Bruder Christian vor ein paar Tagen erklärt. Doch dass es so schlimm werden würde, das hatte wohl keiner geglaubt.

Die kaiserlichen Truppen hatten die Bevölkerung der Stadt praktisch ausgelöscht und immer noch hallten die Schreie der gequälten Frauen in Barbaras Ohren. In jener Nacht der Flucht hatte sie die Leichen am Wegesrand gesehen. Sie lagen nackt und bloß im Mondeslicht.

Derselbe Mond, der jetzt so friedlich auf sie heruntersah, der hatte auch die Gewalt in Magdeburg gesehen.

Warum hatte Gott nicht eingegriffen?

Waren sie nicht alle Christen?

Vermutlich zählte das im Krieg nicht viel. Die Beute war wichtiger und viele Soldaten hatte fortgeschleppt, was immer sie tragen konnten.

Ein leiser Fluch über die Untätigkeit des Schwedenkönigs flog in die Nacht. Der Mann hatte sie geopfert, denn ohne sein Verbot der Kapitulation wären sicher alle mit dem Leben davongekommen. Alleine ihre Familie hatte, zusammen mit den Mägden und Knechten, an einem Tag zwanzig Personen verloren.

Auch diese Leichen hatte Barbara gesehen. Im Hof hatten sie zwei Tage lang gelegen.

Zwei Tage, in denen sie mit Anna in Todesangst in ihrem Versteck unter einer alten Decke gelegen hatten und in denen hunderte Männer das Haus nach Brauchbarem durchsucht hatten.

Zwei Tage und zwei Nächte, wo jedes Geräusch hätte den Tod bedeuten können.

Mehr als einmal waren Schritte von Stiefeln sogar in unmittelbarer Nähe ihres Versteckes zu hören gewesen, aber zum Glück wollte wohl keiner den stinkenden Müll über ihnen anfassen.

Und nun waren diese Bilder, Schatten und Geräusche neuerdings in ihrem Kopf.

„Lieber Gott! Ich bitte dich, errette uns aus der Not!“, flüsterte Anna neben ihr.

Barbara setzte dahinter ein leises: „Amen!“

Doch diese Bilder würden vermutlich nie wieder aus ihrem Gedächtnis gelöscht werden. Nur der eigene Tod könnte da irgendwann Linderung bringen.

Wenn Barbara die Augen schloss, dann sah sie nochmals vor sich, wie der Vater gefesselt und festgehalten auf dem Hof stand. Sie erblickte, wie der sonst so starke Mann mitansehen musste, wie die fremden Soldaten die Mutter, die Schwestern und Mägde schändeten, keine zwei Schritte vor ihm.

Aus ihrem Kellerfenster hatte Barbara alles mitansehen müssen und konnte sich nicht abwenden. Selbst ihre Schwester Carola hatte dieses Schicksal ereilt, und dabei war sie gerade erst elf Jahre alt gewesen.

Die Schreie der Angst und des Schmerzes konnte sie nie wieder aus ihren Ohren bekommen. Oder war die Stille danach noch schlimmer gewesen?

Alle hatten in ihrem Blut im Hof gelegen und nur Anna hatte sie in das Versteck zerren können. Wenige Augenblicke, bevor die plündernden Landsknechte das Haus gestürmt hatten.

Endlich ging der Mond unter und ein blasser Schein am Horizont verkündete das Ende dieser furchtbaren Nacht.

Barbara kniete sich zur Sonne und begrüßte die rötliche Scheibe mit einem Vater-Unser.

Auch Anna stimmte in das Gebet ein.

Bei der Zeile: „Wie wir vergeben unseren Schuldigern“ stockte Barbara. Das durfte nie vergeben werden! Zu grausam war diese Tat gewesen.

„Richte unsere Schuldiger!“, korrigierte sie das Gebet und hoffte, dass Gottes Rache alle die zur Strecke brachte, die sich in solch einer Art versündigt hatten.

4. Kapitel

Zur Fahne geeilt

eter stand am Rande des Feldes und schaute zu der gerade aufgehenden Sonne. Erneut würde es ein arbeitsreicher Tag werden, aber das war im Sommer normal. Nur im Winter hatte man Zeit zum Ausruhen, Träumen und Schlafen. Von der rötlichen Scheide wanderte sein Blick zu der Hütte hinüber, aus der seine Schwester Gertrut gerade mit den anderen Mägden und Knechten heraustrat, um an die jeweils an sie verteilten Arbeiten zu gehen.

Er war achtzehn und seine Schwester, der er nun mit seinem Blick folgte, ein Jahr jünger. Peter sah noch, wie sie die letzte freche Haarsträhne unter dem Tuch verschwinden ließ. Gertrut erkannte ihn und winkte ihm zu.

Da war etwas in ihm, was ihn mit der Schwester verband und dieses Gefühl war zwischen Geschwistern sicher nicht normal, daher würde er es tief in sich verschließen müssen.

Gertrut entschwand im Stall und Peter kniete sich am Rande des Feldes hin. Das Korn war noch nicht sehr hoch und würde noch Wochen zum Wachsen und Reifen brauchen. Damit waren sie hier auch vor den Soldaten relativ sicher.

Solange die Ernte noch auf dem Feld war, gab es für die hungrigen Krieger nichts zu holen. Erst wenn sich das Getreide in der Scheune befand, konnte es gefährlich werden. Und dabei reichte es kaum zum Überleben für die Landarbeiter.

Hunger war jeden Winter ihr ständiger Begleiter gewesen. Dieser Krieg ging schon so lange, wie er sich zurückerinnern konnte und ein Ende war auch nicht abzusehen. Unwetter und Missernten machten es nur noch schlimmer.

Und der Krieg kam näher!

Vor ein paar Tagen waren die Kaiserlichen in Magdeburg gewesen, den Rauch der brennenden Stadt hatte er noch tagelang am Horizont gesehen.

Irgendwann würden sich die Schweden dafür rächen und die Leidtragenden waren dabei immer die einfachen Leute wie er.

Der Bauer rief nach ihm, denn die Kühe mussten auf die Wiese.

Peter erhob sich und lief zu ihm hinüber. Ein kurzer Blick von Gertrut, dann war der Stall leer und die Tiere auf der Weide. Weiter ging die Arbeit, die Mägde machten Butter und Käse, die Knechte säuberten inzwischen den Stall.

Schließlich stand Peter mit der Mistgabel an der Stalltür und sah die Staubwolke auf sich zukommen. Das mussten Dutzende Pferde sein und das bedeutete eigentlich nur eines!

„Soldaten!“, schrie er.

Entsetzt sah er den näherkommenden Reitern entgegen. Dann dachte er an die Mistgabel in seiner Hand und hob sie an.

Peter war bereit, sich gegen die Räuber zu wehren.

Der Bauer schrie ihn an und dabei fiel Peter wieder der alte Spruch seiner Großmutter ein: „Wer sich wehrt, der ist dem Schwert verfallen!“

Seine Hände öffneten sich und entließen den hölzernen Stiel, der vor seinen Füßen zu Boden fiel.

Augenblicklich standen alle Bewohner des Bauernhofes vor der Scheune. Gertrut war auf einmal neben ihm und er ergriff ihre Hand, wie um sie durch diese Berührung zu beruhigen.

Was wollten die Männer hier? Noch war doch gar nicht viel zu holen.

„Das Vieh!“, sagte Peter leise und schaute zur Weide hinüber.

Die Soldaten hatten es sicherlich auf die Kühe, Ochsen, Schafe und Schweine abgesehen.

Peter blickte zu seiner Schwester und sagte schnell: „Dein Dolch!“, da er sah, dass sie die Waffe noch trug.

Fieberhaft löste Gertrut den Gürtel und der Dolch fiel neben ihr zu Boden.

Flugs waren die Reiter direkt vor ihnen und trieben die ganze Bevölkerung des Dorfes auf dem Platz vor der Scheune zusammen.

Das ging nicht ohne Geschrei von sich, aber keiner der Dorfbewohner wagte sich dagegen zu wehren.

Nach einer ganzen Weile erschienen Fußsoldaten mit Wagen und nun wurde das Vieh von den Landsknechten zusammengetrieben, die Schweine auf den Wagen verladen und auch alle Häuser nach Beute durchstreift.

Allerdings war es offensichtlich, dass den Söldnern nicht gefiel, was sie darin fanden, denn alles Wertvolle war schon längst geraubt oder verkauft. Nach so vielen Jahren des Krieges und der Not war nichts mehr zu holen und mit dem Verlust der Tiere würden die meisten Kinder des Dorfes vermutlich das nächste Jahr nicht mehr erleben.

Und wenn dann im Herbst die Ernte eingebracht war, dann würden die Landsknechte sicher wiederkommen. Warum bestellten sie eigentlich überhaupt noch die Felder? Was hatte das alles noch für einen Sinn? Keinen!

Immer wütender wurden die unzufriedenen Krieger. Schließlich trennten die Soldaten Männer und Frauen auf dem Platz. Die Männer wurden zur Seite gezogen und gefesselt.

Noch während dies geschah, begann einige der Soldaten schon, den Frauen die Kleider zu zerfetzen und sie zu Boden zu stoßen.

Keine vier Schritte vor Peter schändete ein dickerer Soldat Gertrut, deren verzweifelte Augen ihn ansahen.

Peter erblickte das vom Schmerz verzogene Gesicht der Schwester und hörte ihre gellenden Schreie. Er wollte ihr helfen, doch er konnte es nicht. Verzweifelt zerrte er an seinen Fesseln.

„Warum tut ihr das? Wir haben uns doch nicht gewehrt! Bitte ihr Herren, lasst ab von den Frauen!“, sagte er bettelnd zu einem der Soldaten, die die Männer bewachten und festhielten.

„Das machen wir, damit ihr beim nächsten Male wisst, wer eure Herren sind!“, sagte dieser und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Peter stürzte und fiel neben seiner Schwester zu Boden.

Der Soldat ließ von Gertrut ab, erhob sich, schloss sich umständlich seine Hose und ein andere nahm seinen Platz ein.

Dann trat er zu Peter, zog ihn auf die Füße und schob ihn mit einem Stoß rückwärts an die Hüttenwand des Bauernhauses.

Verzweifelt sah Peter zu, was zu seinen Füßen geschah. Eine Erkenntnis raste dabei durch seinen Kopf: Die Soldaten taten den Frauen nur Gewalt an, um die Männer zu demütigend.

Dazu passte sicher auch, dass selbst die sechzigjährige Bäuerin gerade vergewaltigt wurde und der alte Bauer mit Tränen in den Augen dabei zusehen musste. Das verzweifelte Geschrei der Frauen war ohrenbetäubend.

Schließlich ließen die Soldaten von den jammernden und sich in Schmerzen am Boden windenden Frauen ab, trennten die jungen Männer von den älteren und warfen die jungen Männer gefesselt zu den Schweinen auf den Wagen.

Peter konnte noch einen letzten Blick auf seine nackte und blutende Schwester werfen, die völlig verstört und apathisch auf dem Platz stand, dann ruckte der Wagen an und trennte die Geschwister.

Sie waren zehn junge Knechte, die auf dem Wagen lagen und nur den dahinziehenden Himmel über sich sahen.

Der verzweifelte Blick Gertruts hatte sich tief in sein Herz gegraben. Die Schmerzensschreie hallten noch in seinem Kopf und das Gesicht des Soldaten war in seinem Gedächtnis eingebrannt.

Er würde es dem Manne heimzahlen! Ganz sicher!

Gleichzeitig mit diesem Racheschwur fragte sich Peter aber auch, was die Soldaten mit ihnen vorhatten, aber da nur die jungen Knechte hier waren, war wohl zu vermuten, dass sie die Verluste des Heeres ausgleichen sollten.

Schon oft hatte Peter von den Werbern gehört, die durch die Lande zogen und jedem, der zur Fahne eilte, ein schönes Handgeld versprachen. Aus ihrem Dorf waren auch schon zwei Männer diesem Trommelruf gefolgt.

Wahrscheinlich gab es nun aber nicht mehr genug Freiwillige, oder die Verluste waren zu hoch gewesen.

Stunden später hielt der Wagen in einem Lager aus Zelten. Noch bevor Peter alles wirklich begriffen hatte, hatte er eine Muskete in der Hand, ein paar Münzen im Beutel und war Soldat.

Zuerst gab es reichlich zu essen und endlich konnten sie sich satt essen. Dass es allerdings geraubtes Gut war, dass versuchte er dabei zu verdrängen.

Nach dem Essen war ein neuer Gedanke in seinem Kopf: Wie kam er von hier wieder fort?

Er wollte zurück zu Gertrut, doch Deserteure würden gehenkt werden. An einem der Bäume am Rande des Lagers hingen fünf Männer zur Abschreckung. Nur zu deutlich war diese Warnung für alle.

Marketenderinnen wechselten die Münzen des Handgeldes in Wein.

Ein Leben als Knecht endete und ein Soldatenleben begann.

5. Kapitel

Fisch- oder Menschenfalle?

arbara hatte den Mann zuerst bemerkt, als Anna gerade, mit dem Messer zwischen den Zähnen, schwimmend versucht hatte, neuerdings zu der Reuse zu gelangen.

Ein leise geflüstertes „Anna!“ von ihrer Schwester hatte sie zurück in das Schilf gerufen und nun hockte sie dort, halb im Wasser kniend, zwischen dem Ried.

Erneut hatte sie das Unterkleid ausgezogen, um darin die Fische zu transportieren. Doch damit war sie nun völlig unbekleidet und kauerte so, dass das Wasser gerade noch ihre Brust bedeckte.

Tiefer war der Teich an dieser Stelle nicht, aber Anna hoffte, dass das Schilf ihre Blöße vor den Augen des fremden Mann verbarg.

Aus diesem Versteck heraus beobachtete sie ihn nun.

Es schien ein älterer Mann zu sein, der dort, keine zwanzig Schritte von ihr, am Ufer des kleinen Gewässers stand. Er hatte graue Haare und einen grauen Bart. Dazu passte auch sein langer grauer Mantel, der an einen Mönchshabit erinnerte. Das besonders auffällige an ihm war aber das große Kreuz, dass er vor der Brust an einer Kette trug. Selbst über diese Entfernung konnte es Anna genau erkennen.

Was machte der Mann hier? Gehörte ihm vielleicht die Reuse, aus der sie sich am Vorabend bedient hatte?

Allerdings hatte der Mann kein Boot und daher war das wohl nicht anzunehmen, denn wie sollte er da an die mitten im Teich gelegene Fischfalle heran gelangen können?

Auch Anna hatte es ja nur schwimmend geschafft.

Sie drückte sich weiter nach hinten.

Nur ein paar Schritte neben ihr kniete Barbara im Schilf und beobachtete den Mann ebenfalls.

Anna sah, dass die Schwester ihren Dolch gezogen hatte und langsam wurde es in dem Gewässer frisch. Sie hatte ja nur schnell zu dieser frühen Stunde in die Mitte des Teiches und sofort wieder zurück schwimmen wollen. Jedoch musste sie nun ausharren, um ihren Platz nicht zu verraten.

Jedes Geräusch konnte den Alten auf sie aufmerksam machen, auch wenn sie sich zu zweit vielleicht gut gegen ihn wehren konnte. Allerdings wussten sie ja nicht, ob da nicht noch mehr Männer im Wald waren.

Ein Schrei und sie wären vielleicht von ihnen umringt. Wer lebte schon alleine? Höchstens ein Eremit. Zwar sah der Mann fast wie ein solcher aus, aber Anna wollte es lieber nicht darauf ankommen lassen.

Langsam kroch die Kälte an ihren Beinen hoch.

Mit Entsetzen bemerkte sie, dass der Mann eine Angel aus dem Grase aufnahm, die da sicher schon gelegen hatte, und sich an den Teichrand setzte.

Das Angeln konnte Stunden dauern!

Vor ein paar Jahren war Anna mit dem Vater an der Elbe gewesen. Damals hatten sie einen halben Tag für einen Fisch gebraucht!

Während der Mann die Angel in das Wasser warf, sah sich Anna verzweifelt nach einer Möglichkeit um, unbemerkt aus dem kalten Teich zu entkommen, doch an dieser Stelle war dies praktisch unmöglich. Hinter ihr stand das Schilfgestrüpp und vorn saß der Mann.

Bei diesen Abstand würde er, selbst mit alten und trüben Augen, eine nackte und im Teich schwimmende Gestalt wohl kaum übersehen.

Vielleicht konnte sie sich wenigstens das Unterkleid wieder überstreifen? Anna löste den Knoten, mit dem sie sich die Ärmel um die Hüfte gebunden hatte und versuchte in das Kleid zu schlüpfen. Das Ganze dann auch noch, ohne ein Geräusch zu verursachen.

In dem Moment, als sie es fast geschafft hatte, stieß sie mit dem Arm an das Schilf und weckte damit eine Ente, die hinter ihr gedöst hatte.

Laut schnatternd und heftig mit den Flügeln schlagend floh das Tier auf den Teich hinaus und Anna schrie dabei erschrocken auf.

Im selben Augenblick hielt sie sich den Mund zu und blickte zu dem Mann hinüber. Das konnte er unmöglich überhört haben! Barbara sah ebenfalls bange zu dem Mann und dann wieder zu ihr.

Was würde geschehen?

Der Mann erhob sich und rief: „Was machst du da?“

Schnell zog sich Anna das Kleid zurecht und stand auf.

„Ich bade hier nur“, sagte sie zurück, denn mit dem weißen Kleid im grünen Schilf war sie nun nicht mehr zu übersehen.

Und sie wollte ja auch nicht zugeben, dass sie dem Mann die Fische gestohlen hatte. Oder den Fischern, den irgendjemanden würde die Fischfalle schon gehören.

Dann watete sie durch das Schilf zum Land hinüber.

Die Schwester drückte sich tiefer in das Gras hinein, denn der Mann hatte sie ja noch nicht gesehen.

Wie sollte Anna nun aber den Dolch erklären, den sie mit blanker Klinge, hinter ihrem Körper verborgen hielt? Im Wasser zurücklassen wollte sie die Waffe allerdings auch nicht.

Scheu und nach allen Seiten blickend ging sie auf den Mann zu.

Als ihr allerdings das Wasser nur noch bis zur Hüfte reichte, dachte sie daran, dass sie ja nur das feuchte Unterkleid trug, das nun auch noch auf ihrem Körper klebte.

Geschwind sagte sie daher: „Können sie sich bitte umdrehen?“

„Wo liegt denn ihr Kleid?“, fragte der Mann zurück.

Anna zeigte in das Schilf, wo Barbara sich gerade wegduckte, aber in ihrem dunklen Kleid war die Schwester nicht zu sehen gewesen.

Endlich drehte sich der Mann um.

Anna stieg schnell aus dem Wasser und rannte zum Schilf. Dort half ihr die Schwester in das Kleid und beide sahen sich an. Sollten sie nun weglaufen? Wie weit würden sie da kommen?

Mit einer schnellen Bewegung rammte sie sich den Dolch in die Scheide an ihrem Gürtel.

Nach kurzer Zeit des Überlegens nickten sich die beiden Schwestern zu und gingen nach vorn, wo der Mann immer noch mit dem Rücken zu ihnen im Grase stand.

„Kann ich mich wieder umdrehen?“, fragte er.

Anna antwortete: „Ja. Natürlich.“

Er wandte sich wieder zu ihr zurück und war offenbar gar nicht erstaunt, dass mit einem Male zwei Frauen vor ihm standen. Der Mann sagte nichts und setzte sie abermals zu seiner Angel.

Nun sahen sich die beiden Schwestern verdutzt an. Alles hatten sie erwartet, doch der fremde Mann ignorierte sie einfach.

Neben ihm stehend versuchte Anna nun das Wasser aus ihren braunen Locken zu drücken.

Barbara schüttelte stumm ihren Kopf. Offensichtlich war auch der Schwester das Ganze nicht geheuer, denn sie drehte sich ständig um und ihre Hand ruhte auf dem Griff des Dolches an ihrem Gürtel. Aber nichts geschah. Gar nichts!

Der Alte saß einfach friedlich angelnd, mit den Füßen im Wasser, dort und sagte kein Wort.

Alles hatte Anna erwartet, dass dutzende Männer über sie herfallen würden, dass sie den Tod finden würde, doch nichts passierte. Still lag der Teich vor ihr.

Sie zog sich das Kleid ein Stück hoch und setzte sich neben den Mann. Nun hatte auch sie die Füße im Wasser und sah schweigend auf die Angelschnur.

Schließlich fragte sie nur: „Ist das ihre Reuse?“ Dabei zeigte sie mit der Hand auf die deutlich sichtbare Halterung der Fischfalle.

„Das war die Reuse der Fischer, aber die sind alle tot“, sagte er leise.

Anna sah eine Träne über seine Wange laufen.

6. Kapitel

Silbersee

s war unheimlich still. Barbara stand hinter dem Mann, den Dolchgriff immer noch in der Hand und blickte über das Gewässer. Die Morgensonne fiel auf die Wasseroberfläche und die glänzte in den Windkringeln, als wäre sie aus Silber.

Dieser Platz schien wie verzaubert zu sein, aber am sonderbarsten war dieser Mann. Nur eine Armlänge entfernt saß er vor ihr und hatte keine Angst, einer völlig fremden und bewaffneten Frau seinen schutzlosen Rücken zuzudrehen.

Vor wenigen Augenblicken hatte Barbara noch mit ihrem Leben abgeschlossen und nun sah sie sich immer wieder vorsichtig um.

Alles war ganz ruhig, dann begannen die Vögel im Wald ihre Lieder zu singen und Barbara schien es so, als ob es nur durch die Anwesenheit des Mannes so friedlich war.

Am Tage zuvor hatte sie diese Stille und diesen leisen Gesang nicht wahrgenommen. Da lag so etwas Friedvolles in der Luft, das die Angst völlig von ihr nahm.

Schließlich zog sie sich die Schuhe und Strümpfe aus und setzte sich schweigend zu den beiden an den Teichrand.

Drei Menschen, die stumm auf eine kleine Schnur schauten.

Nach einer Weile sagte der Mann leise: „Da werde ich wohl heute drei Fische fangen müssen.“

Wenig später zuckte die Schnur und mit einem Ruck hatte der Alte einen prächtigen Karpfen aus dem Gewässer gerissen.

Zappelnd flog der Fisch durch die Luft und hätte um ein Haar Anna am Kopf getroffen, doch geistesgegenwärtig hatte sich die Schwester weggeduckt.

Der Mann murmelte: „Entschuldigung!“

Das war schon wieder so etwas Sonderbares, denn noch nie hatte sie gesehen oder gehört, dass sich ein Mann bei einer Frau für irgendetwas entschuldigte. Dieser hier tat es!

Schnell löste Anna den Fisch von der Schnur und schlug dem zappelnden Tier mit dem Messergriff über den Kopf.

„Noch zwei!“, sagte sie.

Der alte Mann nickte, dann befestigter er ein Stück trockenes Brot am Haken und warf ihn hinein.

„Und was ist mit der Reuse?“, fragte Anna und zeigte wieder auf die Halterung, die keine zwanzig Schritte vom Ufer entfernt im See steckte.

„Was soll damit sein?“, fragte der Mann leise.

„Na da sind auch Fische drin. Die können da ja nicht mehr raus!“, entgegnete Anna und begann den Karpfen fachgerecht auszunehmen.

Jeder Schnitt mit dem Dolch saß. Oft war die Schwester in der Küche bei den Mägden gewesen, während Barbara lesend in der Bibliothek des Vaters gesessen hatte.

Der Mann griff sich in seinen langen, grauen Bart und er schien zu überlegen. Sein Blick ruhte auf dem Pfahl, der sich etwa drei Handbreit über die Wasseroberfläche erhob.

„Daran habe ich noch gar nicht gedacht“, sagte er leise und grübelte weiter.

„Soll ich da hinschwimmen?“, fragte Anna, die den ausgenommenen Karpfen zur Seite legte.

Der Alte schüttelte den Kopf und sagte: „Ich kann doch nicht von dir verlangen, dass du dich vor mir ausziehst. Nein. Ich werde selbst hinüberschwimmen!“

Bei diesen Worten drückte er Barbara die Angel in die Hand, legte das Kreuz ab und streifte sich seine Kutte ab. Nur in seiner kurzen Unterhose sprang der Mann in den Teich, dessen silberne Farbe kurz verschwand. Dann erschien er wieder an der Oberfläche und schwamm mit kräftigen Armzügen die kurze Strecke. An der Reuse angekommen tauchte er unter und zog danach die Fischfalle hinter sich her zum Ufer.

Erst als der Mann aus dem Wasser kletterte, bemerkte Barbara, dass sie den Mann die ganze Zeit falsch eingeschätzt hatte. Er hatte zwar graue Haare, aber sein restlicher Körper war der eines jungen kräftigen Mannes.

Die Flüssigkeit perlte von seinen Armen ab, auf denen sich die Muskeln wie Drahtseile unter der Haut abzeichneten. Ihr war es peinlich, dass sie ihn so anstarrte, aber sie konnte ihren Blick nicht von seinem Oberarmmuskel und der breiten Brust abwenden.

Indessen warf er sich schnell die Kutte über und nahm ihr die Angel aus der Hand.

„Für heute haben wir genug Fisch“, sagte er lächelnd und zeigte auf die Fischfalle, die nun vor ihnen im Gras lag.

Die drei größten Karpfen fielen Annas Dolch zum Opfer, die ganz kleinen warfen sie zurück in den Teich, allerdings war es gar nicht so einfach, die glitschigen zappelnden Fischlein aus der Reuse zu befreien, obwohl sie ihnen die Freiheit schenken wollten.

Lachend angelte Barbara die kleinen Fische aus dem Korbgeflecht und vergessen war der Schmerz der Nacht.

Wenig später lagen ein großer und drei kleine Karpfen, von Anna fachgerecht ausgenommen, nebeneinander säuberlich ausgerichtet und silbern im Grase.

„Ich mache schnell Feuer“, erklärte Anna und wollte schon Holz suchen gehen.

Der Mann entgegnete ihr allerdings: „Wenn ihr mögt, so könnt ihr auch mit zu meiner Hütte kommen. Dort können wir sie über dem Herdfeuer braten.“

Barbara und Anna sahen sich zweifelnd an. Sollten sie den Schutz des Waldes wieder verlassen? Wollten sie wirklich abermals hinaus in die schreckliche Welt des Todes gehen?

Barbaras Hand krampfte sich unwillkürlich um den Griff ihres Dolches.

Offensichtlich hatte der Mann dies bemerkt und entgegnete nur: „Meine Hütte liegt im Wald versteckt und ich lebe dort alleine, als Eremit. Nur mit Gott!“

Barbara sah ihre Schwester erneut fragend an. Konnten sie ihm trauen? War es eine Falle? Eine Falle für junge Frauen?

Der Eremit nahm den großen Karpfen und ging in den Wald hinein. Offensichtlich wartete er ihre Entscheidung nicht ab.

„Was haben wir zu verlieren?“, fragte Anna.

„Unsere Ehre und Jungfräulichkeit!“, erwiderte Barbara.

Anna winkte ab, griff sich die kleinen Fische und lief dem Mann schnell hinterher.

Damit blieb auch Barbara nichts anderes übrig, als der Schwester zu folgen. Schließlich wollte sie ja nicht alleine am Ufer zurückbleiben.

Sie warf noch einen Blick über die Schulter auf den Teich, doch mit dem Verschwinden des Eremiten hatte auch das Wasser seinen silbernen Schein verloren.

„Warte auf mich!“, rief sie der Schwester hinterher, die schon ein ganzes Stück gegangen war, und rannte los.

Nach ein paar Schritten tauchte Barbara in den Wald ein. Über ihr schlossen sich die Baumkronen zu einem undurchdringlichen Blätterdach.

Der Pfad war schmal und begann schon bald steil anzusteigen. Vor ihnen lief der Mann sehr schnell. Er war diesen Weg offensichtlich gewohnt und wartete nicht auf sie.

Schnaufend hasteten die beiden Schwestern ihm hinterher.

„Da war das ganze Baden völlig umsonst!“, stöhnte Anna und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.

Vor ihnen verschwand der Mann einfach im Wald und von seiner Behausung war nichts zu sehen.

7. Kapitel

Kleines Haus im Wald

elbst aus einer Entfernung von nur wenigen Schritten war die Hütte kaum zu erkennen. Anna stand staunend davor und konnte es nicht glauben. Bemooste Stämme erkannte sie und ein mit Gras bewachsenes Dach. Die Hütte war etwa hüfthoch und vermutlich zur Hälfte in die Erde eingelassen.

Eine schmale Treppe führte hinab und nur durch die offen stehende Tür konnte man das Haus überhaupt bemerken. Büsche und niedrige Gehölze schmiegten sich an die Seite an. Alles schien eine harmonische Einheit zu bilden, als wäre diese Behausung aus dem Waldboden herausgewachsen.

Es mutete wie eine Schutzhütte vor der Welt an und wenn es einen sicheren Ort auf dieser Erde gab, dann wohl diesen hier.

Der Mann tauchte vor ihr in der Tür auf und winkte ihnen zu.

Ein letzter zweifelnder Blick von Barbara, den Anna aber ignorierte. Mit den kleinen Fischen in der Hand stieg sie vorsichtig die Stufen hinab.

Nachdem sich ihre Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, stand sie in einer geräumigen Hütte. Im Vergleich zu der unscheinbaren Größe von außen war sie innen sehr geräumig.

Es hätten darin zehn Menschen bequem Platz gehabt und er hatte gesagt, dass er alleine hier lebte. An einer Wand war so etwas wie ein kleiner Altar mit einem hölzernen Kreuz aufgestellt und dort befand sich auch ein großer Freiraum.

Am anderen Ende der Hütte erkannte Anna den Herd, in dem schon ein Feuer brannte, von dem sie draußen nicht mal den Rauch gesehen hatte.

Offensichtlich wurde der Qualm so geschickt nach außen geleitet, dass er die Behausung nicht verraten konnte.

Der Mann zeigte zum Herd und Anna bemerkte im Scheine des Feuers, dass der eine Karpfen schon auf einem Metallgitter lag und die Flammen ihn brieten.

Schnell legte sie ihre Fische dazu und blickte sich danach wiederum in der Hütte um. Hier war alles so sauber und aufgeräumt, wie es eigentlich nur eine Frau hinbekommen würde, doch sie sah keinerlei Gegenstände, die auf die Anwesenheit einer Frau hindeuten konnten.

Dieses Haus im Wald hatte auch keine Fenster. Nur das Licht, das durch die Tür fiel, und die Flammen des Herdes beleuchteten den Innenraum.

Auf dem Altar stand eine Kerze, die allerdings nicht brannte. Zu kostbar war sicherlich dieses Leuchtmittel für den Eremiten.

An den Wänden zwischen Tür und Altar gab es sogar zwei Betten, die durch einen schmalen Gang voneinander getrennt waren.

Zwei Betten, obwohl der Mann hier ja angeblich alleine lebte!

Vielleicht hatten früher auch mal mehr Menschen hier drin gewohnt, aber ihre Neugier wollte es jetzt genauer wissen!

„Und du wohnst wirklich alleine hier?“, fragte Anna und zeigte auf das zweite Bett.

„Alleine mit Gott“, antwortete der Mann und deutete auf den Altar.

„Aber der braucht ja kein Bett“, entgegnete Barbara ihm zweifelnd von der Tür aus. Dort blieb sie auch stehen, anscheinend jederzeit zur Flucht bereit.

Die Schwester traute der Hütte und seinem Bewohner wohl noch nicht. Und im selben Moment fragte sich Anna in Gedanken, ob sie ihm eigentlich glauben konnte. Er war ein Mann und Männer hatten ihrer Familie vor wenigen Tagen Gewalt angetan.

Nur durch seine Aussage, dass er Gott diente, wurde es ja nicht besser, denn waren es nicht auch katholische Krieger gewesen, die ihre Familie zerstört hatten? Hatten diese nicht auch Gott gedient?

Zögerlich fragte Anna: „Bist du eigentlich katholisch oder evangelisch?“ Dabei bewegte sie sich langsam seitwärts zur Tür hinüber, in der Barbara immer noch stand und ihr damit auch einen eventuell nötigen Fluchtweg versperrte.

„Ich bin evangelisch, wie ihr zwei sicher auch“, antwortete der Mann und ging an ihr vorbei zu den Fischen hinüber. Ohne sich um sie zwei zu kümmern, drehte er die Karpfen über dem Herd.

Ein viel zu köstlicher Duft zog von dort durch die Hütte, dem sich Anna nur schwer entziehen konnte. Nun fasste sie etwas mehr Vertrauen, auch wenn ihr ein evangelischer Eremit noch nie untergekommen war.

Sicherlich hatte der Mann seine Gründe, dass er hier im Wald so zurückgezogen lebte.

Mit dem Rücken zu ihr stehend sagte der Mann: „Da links im Schränkchen ist auch noch etwas Brot.“

Damit musste Anna aber von der Tür durch den ganzen Raum gehen, wo neben dem Tisch eine Kiste stand und daneben ein kleiner Schrank. An der Wand hing auch ein köstlicher Schinken, der fast danach schrie, von ihr verspeist zu werden.

„Aber lass den Schinken in Ruhe!“, erklärte der Mann, ohne sich zu ihr umzudrehen.

Sicherlich hatte er ihr Zögern vor der köstlichen Speise bemerkt. Nun zog sie das Brot aus dem kleinen Vorratsschrank, schnitt drei fingerdicke Scheiben davon ab und legte diese auf den Tisch. Der Rest des Brotes wanderte wieder in den Schrank zurück.

Dort sah sie auch die Spitze eines Bogens und die gefiederten Enden von einigen Pfeilen. Offensichtlich angelte der Eremit nicht nur, sondern er jagte auch noch nach Wild.

„Hast du auch Schüsseln für den Fisch?“, fragte Anna den Mann, der nun zu ihr herüberkam und aus dem Schrank ein paar hölzerne Teller holte.

„Die sollten auch genügen. Ihr habt ja eure Messer“, sagte er, dann zog er ein kleines Messer aus dem Schränkchen, gegen das ihr eigener Dolch fast wie ein Schwert wirkte.

Zusammen deckten sie den Tisch und dann ging der Mann mit einem Krug nach draußen, wobei er Barbara zur Seite schieben musste, denn immer noch stand die Schwester erstarrt in der Tür.

Barbara trat erst ein, nachdem der Mann irgendwohin verschwunden war.

Anna ging zum Herd hinüber und drehte abermals die fast garen Fischteile. Erneut stieg dieser Duft daraus auf, der ihren Hunger weckte. Mit knurrendem Magen wartete sie, dass der fremde Mann zurückkommen würde. Sicherlich war er nur an irgendeiner Quelle, um frisches Wasser zu holen.

Wenig später quiekte die Schwester auf und somit wusste Anna, auch ohne sich umzudrehen, dass der Eremit neuerdings in die Hütte gekommen war.

„Ich glaube, die Fische sind jetzt gar“, sagte Anna.

Der Mann setzte hinzu: „Für den Glauben bis ich eigentlich hier zuständig.“

Ungläubig blickte Anna über die Schulter zu dem Mann hinüber. Ein Geistlicher, der auch noch Witze verstand! Bisher war ihr das völlig fremd gewesen. Sie dachte an den Pfarrer in Magdeburg zurück, der in solchen Dingen überhaupt keinen Spaß verstand.

Der Eremit stellte den Krug auf den Tisch, holte drei Becher und platzierte diese neben den Tellern. Danach holte er die Fische, legte sie auf die Teller und bat sie beide mit einer Handbewegung, dort Platz zu nehmen.

Barbara wählte den Platz, auf dem sie die Tür und den Eremiten gleichzeitig im Blick haben konnte.

Ein Gebet folgte, dann ließen sie sich den gebratenen Fisch schmecken.

8. Kapitel

Ein Gott mit blutigen Händen

er Offizier kniete an dem kleinen Grab und murmelte nur: „Verdammter Krieg!“ Das fünfte Kind hatte ihm dieser Feldzug schon gekostet. Er sah zu seiner Frau auf, die mit dem zehnjährigen Sohn neben ihm stand. Sie war erneut schwanger, aber sicher würde auch dieses Kind den anderen folgen.