Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Das Schicksal des Seppe-Michels vom Michaelishof in Nordrach bewegte das Tal. Nur Stunden vor Ende des unseligen Zweiten Weltkrieges fiel noch der Sohn und Erbe. Der schon alt gewordene Großbauer brauchte für seinen riesigen Wald- und Grundbesitz, samt stattlichem Schwarzwälder Bauernhof, dringend einen Nachfolger und drängte seine jüngste Tochter in die Ehe mit Franz Schwarz. Wie sich nach der Hofübergabe schnell zeigte, hatte es dieser aber von Anfang an nur auf den Besitz abgesehen. Das Schicksal des Michaelishof und seiner Protagonisten läuft parallel zu geschichtlich bedeutsamen Ereignissen im 2000-Seelen-Dorf, in der Region wie auch in der Welt. Es ist ein Spiegelbild der 50er- bis 70er-Jahre des 20. Jahrhunderts im ländlichen Raum des Mittleren Schwarzwaldes.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 423

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Eine neue Ära

Unheilvolle Entwicklung

Nordrach steht im Fokus

Es kommt zur Trennung

Ein Sohn wird geboren

Maifest mit Folgen

Wie geht es weiter?

Ein tragischer Todesfall

Der Pfarrer will vermitteln

Deutschland wird Weltmeister

Dunkle Umtriebe

Neubau auf dem Huberhof

Ein Vergleich

Nordrach bekommt ein MdB

Ein Dorf liegt in Trauer

Beginn der Schule

Mutter und Sohn unterwegs

Ein ungewöhnlicher Kriminalfall

Nordrach, ein Dorf im Wandel

Neue Horizonte

Beziehung auf Distanz

Eine unselige Geschichte endet

Der Kreis schließt sich

1

Eine neue Ära

Erhaben steht seit Generationen der Michaelishof oberhalb dem Stollengrund im Nordracher Hintertal. Sein wuchtiges, tief heruntergezogenes Walmdach ist weithin sichtbar und hebt sich dominierend ab vom satten Grün des ihn umgebenden Geländes. Noch immer zählt er von den Ausmaßen des Anwesens her zu den größten und stattlichsten Höfen weit und breit. Mit seinem weitflächigen Grund- und Waldbesitz gehört der Michaelishof immer noch zu den bedeutendsten weit und breit, wenngleich der Betrachter noch ein gutes Dutzend anderer begüterter Anwesen finden kann. Dazu braucht es nur einen erhöhten Punkt, wie der Kohlberg auf der einen oder die Flacken auf der anderen Talseite. Wer von hier seine Augen in die Runde schweifen lässt, sieht auf halber Höhe überall mehr oder weniger große Bauernhöfe, die sich den sanften Hängen anschmiegen.

Wie viele andere hat der Michaelishof längst Geschichte geschrieben, und mit dem umfangreichen, seit Generationen gepflegten Waldbesitz gehörte er immer noch zu den größten und reichsten im Mittleren Schwarzwald. Der Seppe-Michel war vor Jahrzehnten ein legendärer Bauernfürst, und wie seine Vorfahren wusste er, ein guter Bauer muss in Generationen denken und weitsichtig wirtschaften. Das hatte er konsequent getan, nicht immer und alle Zeit zur Freude seiner Nachbarn oder der Bevölkerung im Dorf, dafür sehr erfolgreich. Mit zunehmender Altersweisheit änderte er sich und gewann damit an Ansehen und Reputation.

Der jetzt auf dem Hof waltende Bauer konnte da nicht mithalten, eher war das Gegenteil der Fall, und dies in sämtlichen Bereichen. Seit gut zwei Jahren wirtschaftete auf dem Michaelishof nun schon der Franz Schwarz als Nachfolger und Bauer des 1948 verstorbenen Seppe-Michels. Mit seinem Schwiegervater hatte er in keiner Weise auch nur annähernd Ähnlichkeit und schon gar nichts gemein. Der in jüngeren Jahren stattliche, fast hünenhafte Seppe-Michel strahlte eine natürliche Autorität aus, war zwar unbequem und kantig, und er wurde erst im zunehmenden Alter umgänglicher. Er war einsichtig geworden oder nachsichtiger – wie man will – war insgesamt gesehen aber in allem Tun gerecht. Vielleicht hatte die harte Lebensschule ihn über die Jahrzehnte geformt und klüger werden lassen. Nach vielen streitigen Diskussionen, die ihm nur Hass und Abneigung einbrachten, und einem Unglück bei der Jagd im Wald, was mit einem längeren Krankenhausaufenthalt verbunden war, ist er zu dem Entschluss gekommen: „Ich kann nicht gegen alle Menschen sein und gegen die ganze Dorfgemeinschaft ankämpfen, stattdessen sollten wir zusammenhalten.“ Das brachte die Wende und so kam er zu Ansehen und Ehre.

Wenn er jemand sein Wort gegeben hatte, stand er ohne Wenn und Aber dazu, da brauchte es nicht einmal ein Stück Papier oder einen Vertrag. Seine Meinung galt etwas, sowohl im Dorf als auch in der Bauernschaft und erst Recht im Kreise der Jäger, mit denen er regelmäßig erfolgreiche und einträgliche Treib- und Drückjagden veranstaltete. Sein Revier war auch weit und breit das größte. Dazu lebte mit der Devise: „Wo hart gearbeitet wird, darf ordentlich gefeiert werden.“ Wer mit dem Seppe-Michel Umgang pflegte, Geschäfte machte oder überhaupt etwas zu tun hatte, konnte immer eines sicher sein, auf den Mann war Verlass und er war konsequent, egal ob einem das Ergebnis gefiel oder nicht.

Unter seiner Ägide wirtschaftete der Hof über Jahrzehnte in allen Belangen sehr erfolgreich, stets den Vorteil für den eigenen Besitz und dessen Vermehrung im Blick, mit allem was dazu gehörte. Und da waren auch seine Bediensteten, die Mägde und der Knecht, mit eingeschlossen. Sie dankten es ihm durch jahrelange Treue, auch wenn oftmals Dissonanzen nicht ausgeblieben sind. Meinungsverschiedenheiten, verbunden mit kräftigen Flüchen und einem derben Wort, waren normal unter den bodenständigen Bauern und ihrem Gesinde. Da wurde niemand mit Samthandschuhen angefasst und keiner erwartete es. „Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil“, war das gelebte Sprichwort. Insgesamt gelang ihm sein Wirtschaften sehr erfolgreich, und so vermehrte er den auf seinen Vater, Großvater und Urgroßvater zurückreichenden Besitz beträchtlich.

Das war beim Nachfolger, dem jetzigen Bauer, ganz anders, der scheiterte letztlich an seinem krankhaften Egoismus und später am maßlosen Alkoholkonsum, wie sich noch zeigen wird. Der Schwarz-Franz erwies sich nicht nur als eigensinnig und stur, im Dorf urteilte man ungeschminkt: „Der Schwarze-Franz ist stur wie ein Maulesel und dumm wie Bohnenstroh“, und das war noch geschmeichelt. Er regierte wie ein Despot über Mensch und Tier, ohne die Statur eines Seppe-Michel zu haben. Jener war klug und geschickt, und seine gelebte Lebensphilosophie, als wichtigste Tugend der Bauernschaft, war Fleiß und Bescheidenheit. Der Franz dagegen war eitel und plump, oft spontan, was sein Tun auf sein Umfeld wie Dummheit aussehen ließ. So kam alles schneller wie gedacht. Die allgemeine Stimmung in der Bevölkerung hatte längst umgeschlagen und war total gegen ihn. Von Anfang an war er als Auswärtiger sowieso nicht gerne auf dem Hof und im Dorf gesehen, nun war sein Ansehen durch seinen Umgang und sein Verhalten längst auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. Es herrschte mehr Eiszeit, wie es sonnige Tage gab. Fluchen, Schreien, das waren die täglichen Begleiterscheinungen von morgens bis abends, war es bei der Arbeit, am Feierabend oder an Sonn- und Feiertagen, keiner war da von seinen Ausfällen ausgenommen, und wer wollte es da länger aushalten?

Das machte das Dasein für alle, die mit ihm täglich unter einem Dach und näher zusammen sein mussten, fast unerträglich, und besonders seine Frau Margarete, die jüngere Tochter des Seppe-Michel, litt sehr darunter. Sie hatte den Mann nur den Eltern zuliebe geheiratet, damit der Hof nach dem Tod von Hannes ihrem Bruder – der eigentlich als Nachfolger bestimmt war – seinen Bauern bekommt, und längst fand sie ihre ursprünglichen Bedenken mehr und mehr bestätigt. So lebten sie schon nach kurzer Zeit, und nicht erst nach dem Tode ihrer Eltern, nur den Schein einer Ehe und machten auch keinen Hehl daraus. Von gegenseitiger Wertschätzung sah man nicht die leiseste Spur.

Wenn Margarete nicht zwischendurch ins Tal ausweichen konnte und vornehmlich die kleine Kapelle St. Nepomuk in der Kolonie aufsuchte, fand sie Abstand und Ruhe im gepflegten Bauerngarten beim Haus. Den hatte ihre Mutter Affra noch angelegt und geschätzt, jetzt pflegte sie ihn mit Herzblut. Je nach Jahreszeit wuchsen nicht nur Gemüse aller Art, sondern auch prachtvolle Staudenblumen in den buntschillerndsten Farben, von der Sonnenblume hin zu den Astern und herbstlichen Dahlien. Sie streifte gerne durch die Reihen, zupfte da eine Raupe, sammelte dort störende Schnecken auf. Dabei wurden ihre Gedanken abgelenkt und sie fand wieder Ruhe und zu sich selber. Wenn sie dann zurück ins Haus und in die Küche musste, war das innere Gleichgewicht wieder hergestellt.

Der negative Ruf ihres Mannes und jetzigen Hofbauern hatte längst seine Kreise gezogen, und wer es machen oder sich erlauben konnte, mied weiträumig den Hof, seinen Bauern oder besser gesagt, er mied jeglichen Kontakt mit ihm. „Mit dem Schwarze-Franz isch nit gued Griese esse, do bliebe mer’liber witt weg, mer’gen‘nem eifach ussem Weg.“ (Mit dem Franz Schwarz ist nicht gut Kirschen essen, dem gehen wir lieber weit aus dem Weg). Die Bäuerin pflegte derweil ihre eigenen Freund- und Bekanntschaften. Das war ihr wichtig und so fand sie nach dem Kirchgang oder bei anderen Treffen Mitleid und Zuspruch im Kreis ihr gewogener Frauen.

Dabei waren die äußeren Rahmenbedingungen eigentlich selten so günstig wie in dieser Zeit. Die Vorzeichen unter der Ägide von Franz hätten gar nicht besser sein können. Die Wirtschaft erholte sich nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg von Jahr zu Jahr, die Menschen strahlten wieder Zuversicht und Optimismus aus. Sie blickten mutig vorwärts und packten, treu nach Schwarzwälder Art, die Dinge entschieden an, so wie es immer schon war. Die bodenständigen Menschen im Mittleren Schwarzwald sind von Natur aus hart im Nehmen, anpassungsfähig und auf vielen Gebieten sehr erfinderisch. Sie waren es gewohnt, den Buckel in den steifen Wind zu halten. Über Jahrhunderte hatten sie ideenreich Überlebensstrategien entwickelt und so selbst härteste Zeiten, Kriege und Plünderungen, politische und wirtschaftliche Veränderungen letztlich immer überstanden.

Der Zweite Weltkrieg war längst Geschichte, mit der Währungsreform war neues Geld im Markt, und schnell war nach und nach Normalität eingekehrt. Solche Männer, die bei der Wehrmacht waren oder sein mussten und mit viel Glück das Desaster überlebten, wie auch jene, die in Gefangenschaft gerieten sind, dort teils über Jahre schreckliche Strapazen erduldeten mussten, waren inzwischen fast alle wieder zurück. Dann wären noch die vielen Neubürger zu nennen, die inzwischen im Ort lebten, die sogenannten „Flüchtlinge“. Sie kamen aus den verlorenen Ostgebieten, aus Schlesien, Ostpreußen und woher auch immer, und hatten nun in Nordrach eine neue Heimat und Bleibe gefunden. Nein, freiwillig nicht, sie sind nach einem langen Lageraufenthalt in Dänemark oder anderswo, in Kontingenten auf die Bundesländer verteilt worden, und auf diese Weise kam auch eine größere Anzahl Menschen in den Mittleren Schwarzwald. Sie mussten dort unterkommen wo Platz war, und war es nur eine schlichte Bude oder ein leerstehender Anbau, weit abgelegen vom Dorf oder der nächsten Stadt, Hauptsache war, es gab ein Dach über dem Kopf, und noch wichtiger war ihnen der Frieden.

Selbst binationale Partnerschaften sind im Dorf in den Kriegs- und Nachkriegsjahren entstanden. Da war der bullige Öhler-Schmied im Dorf, der vom Frankreich-Einsatz eine zierliche Französin als Frau mitbrachte. Ihr französischer Akzent war unverkennbar und gab bei Gesprächen mit ihr ein wenig den Hauch von Weltläufigkeit. Es war nicht die einzige Ehe mit deutsch-französischer Beziehung. Ein anderes Ehepaar wohnte in einem kleinen Häuschen am Regelsbach, und zu deren Familie zählte eine hübsche, exotisch anmutende Tochter, die kurz nach Kriegsende auf die Welt gekommen ist. Dann gab es Polen und weitere Nationalitäten im Dorf, Menschen, die es irgendwie und irgendwann hierher verschlagen hatte, oder die als ehemalige Patienten der Lungenkliniken nach der Heilung einfach dageblieben sind, manchmal auch, weil sie eine Liebschaft gefunden hatten. Das strahlte selbst im entlegenen Nordrach einen Hauch von Weltoffenheut aus.

Noch nicht lange ist es her, da trauerte die Bevölkerung über die große Anzahl junger Männern aus Nordrach, die im Krieg in Frankreich, Russland und in anderen Kampfgebieten ihr Leben hatten hingeben müssen. Und sogar in Nordrach sind in den letzten Kriegstagen noch Menschen völlig sinnlos gestorben. Zu ihnen gehörte auch Hannes vom Michaelishof, der eigentliche Hoferbe.

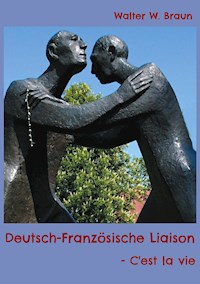

Rund 50 Personen galten seither immer noch als vermisst, man hörte nie wieder von ihnen, wusste nicht, wo sie geblieben, ob und wo sie gestorben sind und ihr Grab ist. Von ihnen hat man weder Gebeine noch die bei Soldaten obligatorische Erkennungsmarke finden können. Ihre Spuren sind verloren gegangen. Allen diesen Gefallenen und Vermissten zum Gedenken wurde ein Denkmal, ein Monument, an der östlichen Seite der Kirche errichtet, und an diesem Platz werden jährlich anlässlich bestimmter Erinnerungstage oder an Allerheiligen Kränze niedergelegt.

Denkmal für die gefallenen und vermissten Soldaten des Zweiten Weltkrieges

Die allgemeine Lebenshaltung zeigte sich in den zu Ende gehenden 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts durchaus positiv, und alles war nach vorne ausgerichtet. „Leben und leben lassen war die gängige Devise.“ Das hätte dem stattlichen, angesehenen Michaelishof, der auf eine lange und bis ins Mittelalter reichende Geschichte zurückblicken durfte, ordentlich Auftrieb geben können, wenn der Bauer nicht selber der größte Bremsklotz gewesen wäre. Die wirtschaftlichen Grundlagen, wie er sie bei der Hofübergabe vorfand, waren geordnet, bestens und auch sehr ausbaufähig gewesen. Stattdessen war in den letzten Jahren bisher bei allem die Handbremse angezogen worden. Die Technik für die Landwirtschaft bot auf dem Markt viele Neuentwicklungen, das den bisher schweren Alltag hätte deutlich erleichtern können, und finanzielle Mittel waren ausreichend vorhanden. Die Gunst der Stunde hat Franz Schwarz bisher nicht genützt. Entgegen dem allgemeinen Trend ging es sichtbar rückwärts, und das lag ausschließlich in der narzistischen Persönlichkeit des Bauern. Selbst der in die Jahre gekommene Hofhund Oskar schien giftiger und aggressiver zu bellen, wenn sich schon einmal ein Besucher zum Hof verirrte und es wagte, dem Haus näher zu kommen.

Wieder einmal setzte sich Franz Schwarz am Abend schwerfällig auf einen Stuhl am großen hölzernen Tisch in der Bauernstube, leerte einen Krug Most und dazu einige Gläser Kirschwasser. Dabei sinnierte er durchdrungen von dunklen Gedanken und in Selbstverliebtheit verblendet: „Franz du hast es geschafft. Der Hof ist wie ein Lottogewinn für mich geworden. Mein Bruder Ludwig hat zwar den elterlichen Hof in Oberentersbach geerbt, ich aber bin nun der reichere Bauer auf dem viel größeren und hundertmal besseren Michaelishof. Iss und trink, lass es dir gutgehen, und was schert mich da die Meinung anderer. Hier bin ich der Fürst und ich bestimme, wo es lang geht.“ Wer sich gut in der Bibel auskannte, dachte unwillkürlich an ein Gleichnis von Jesus, der einmal predigte: „Es war ein reicher Mensch, das Feld hatte wohl getragen. Und er gedachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wo ich meine Früchte hin sammle. Und sprach: Das will ich tun: ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will drein sammeln alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter; und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre; habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern; und wes wird's sein, das du bereitet hast?“

Diese Geschichte wiederholt sich immer wieder irgendwo und nun offensichtlich in exemplarischer Weise auch hier. Doch die dunklen Wolken oder das schon aufziehende Gewitter – bildhaft gemeint – sah Franz nicht, die er wollte er gar nicht sehen.

Mit der Wirtschaft in Deutschland ging es, dank der neuen Währung mit der 1948 herausgegebenen Deutschen Mark, seither peu à peu aufwärts, und mit der zunehmenden Kaufkraft kamen mehr und mehr Güter auf den Markt. Die Neuerungen und technischen Entwicklungen auf vielfältigen und unterschiedlichsten Gebieten waren rasant. Die 1949 gewählte Regierung unter Konrad Adenauer und Ludwig Erhard versprach stabile Verhältnisse. Mit den Franzosen, der im Südwesten noch bestimmenden Besatzungsmacht und dem Hauptquartier in Baden-Baden, gab es wenig Reibungspunkte. Die Hauptakteure der Regierungen Charles de Gaulle in Frankreich und Konrad Adenauer in Deutschland verstanden sich gut – heute sagt man: „Die Chemie stimmte“. Sie hatten einen guten persönlichen Draht zueinander, und das wirkte sich positiv auf das gegenseitige Verhältnis der Länder aus. Die ursprünglichen Reisebeschränkungen waren gelockert oder weitgehend aufgehoben worden und die Kontrollen eher gering oder nur sporadisch vorhanden. Hin und wieder sah man wohl noch Militär durch Nordrach patrouillieren. Viel öfters sah man aber französische Militärangehörige, die mit der Angelrute in der Hand in ihrer Freizeit irgendwo am Ufer der Nordrach saßen und fischten. Die Bachforellen aus dem noch sauberen Bach, nebst den kleinen Gewässern aus den Seitentälern links und rechts, ergänzten offensichtlich willkommen den Speiseplan der Privathaushalte von Offizieren und Militärangehörigen.

Und noch etwas anderes hatten die Franzosen populär gemacht, der Verzehr von Froschschenkeln als delikates Gericht. Oder haben es Angehörige der Wehrmacht aus der Etappe, während ihrer Zeit in Frankreich, mitgebracht? Egal, jedenfalls veranlasste es den Metzgermeister Faisst vom Gasthaus „Zur Post“, dieses Menü in seiner Wirtschaft auf die Speisekarte zu setzen. Für die Patienten der Kliniken war es wohl eine spezielle Delikatesse, dementsprechend sehr häufig wurde das Gericht nachgefragt. Viele von ihnen kamen aus dem Rheinland und kannten so ein Froschschenkel-Essen vielleicht schon aus der nachnapoleanischen Zeit der Franzosen im Ruhrgebiet. Das exotische Gericht war, neben Weinbergschnecken, die auch begehrt waren, einmal etwas ganz anderes, als nur immer Wiener Schnitzel oder Fleischküchle (auch Frikadelle, Bulette oder Fleischpflanze genannt) und Schäufele.

Die zwölf- und dreizehnjährige Buben aus dem Dorf sammelten im Frühjahr, wenn die Frösche in Hochzeitslaune waren, eifrig die Frösche aus den verschlammten Wassergräben unterhalb der Siedlung Huberhof und brachten sie lebend im Eimer dem Gastwirt und Metzger. Das brachte ihnen ein kleines Taschengeld ein, denn der zahlte ihnen 5 Pfennig pro Frosch. Und keinem der Burschen grauste es, wenn der Metzger im Schuppen den Fröschen bei lebendigem Leib auf dem Hackklotz gleich die Schenkel mit dem Haumesser abtrennte. Noch verbot kein Gesetz solch barbarisches Tun, es gab keinen Protest der Naturschützer, und pingelig war in jenen Jahren niemand im ländlichen Raum. Von den einheimischen Bürgern im Dorf wurden solche fragwürdigen Spezialitäten, wie Schnecken oder eben die Froschschenkel, noch wenig nachgefragt. Für sie galt der alte Spruch: „Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.“

Rund fünf Jahre nach Kriegsende kehrte langsam wieder Normalität ein, was den Verlust an jungen Menschen durch den von Hitler und seinen Schergen angezettelten Vernichtungskrieg anging. Die Trauer wich der Zuversicht im nach vorne gerichteten Leben. „Packen wir‘s an, war die allseits gelebte Losung“, überall wurden neue Häuser gebaut oder an bestehenden angebaut, altes renoviert und modernisiert. Nebenbei lebten die Traditionen wieder auf, die kirchlichen Feste und dörflichen Rituale, und es wurde in der Freizeit begeistert Sport betrieben. Die Menschen widmeten sich der Geselligkeit auf den unterschiedlichsten Ebenen.

Obwohl es der jetzige Hofbesitzer in den letzten Jahren weitgehend versäumt hatte, sich den technischen Entwicklungen anzupassen und den Hof zu modernisieren, gab es in den letzten Jahren doch manche – zwar nicht ausgesprochen spektakuläre – aber doch wesentliche und weitreichende Veränderungen im Alltag und dem gewohnten Jahresablauf. Hin und wieder kamen immer noch Hausierer auf den Hof und natürlich fast täglich der Postbote und gelegentlich ein Zeitschriftenausträger. Selbst auf den entlegensten Höfen und Ansiedlungen wurde neuerdings gerne das Klatschblatt „Heim und Welt“ und andere „Heftle“ gelesen, die neben neuesten Informationen über die „High Society“, praktische Hinweise für Küche und Heim boten. Im Herbst wurde der „Lahrer Hinkende Bote“, ein Volkskalender mit Tradition, gerne gekauft, der als Standartwerk in keinem gutsortierten Haushalt fehlen durfte. Für Jedermann enthielt er praktische Vorschläge und war eine spannende Lektüre für das ganze Jahr. Die „10-Pfennig-Bild“ gab‘s im Kaufladen im Dorf und wurde vorwiegend von den Patienten der Sanatorien gelesen. Begehrt war die „Bild am Sonntag“, die sich selbst bis in den entlegensten Winkeln einer großen Leserschaft erfreute. Man musste schließlich über die Fußballspiele in den Oberligen informiert sein. Die 1. und 2. Bundesliga gab es in der Bundesrepublik erst Jahre später, ab der Saison 1963/64.

In gewissen Abständen verirrten sich fahrende Händler zu den verstreut liegenden Häusern und Höfen, die Nudelwaren, Käse oder Büchsenfisch feilboten. Die Bauersfrauen kauften auf diesem Weg gerne die angebotene Ware, denn es bot zwischendurch eine willkommene Abwechslung für den Speiseplan und eine Ergänzung zum sonst alltäglichen Essen. Überwiegend kamen Tag für Tag nur eigene Erzeugnisse auf den Tisch. Seifen, Bürsten und diverse Gegenstände für den Haushalt wurden ebenfalls direkt ins Haus geliefert.

Unregelmäßig kamen Lumpensammler oder Schrotthändler vorbei, die sich lautstark rufend oder mit dem Gebimmel einer Glocke weithin hörbar bemerkbar machten und um Nachschub für ihr Geschäft heischten. Der Schneider und der Schuster, die vor Jahren über Tage auf den Hof arbeiteten, in der Kammer nächtigten und in diesen Tagen neue Kleidung und Schuhe für die Bauernfamilie und das Gesinde anfertigten oder alte Sachen reparierten, kamen dagegen nicht mehr. Jene Handwerker, die früher direkt auf dem Hof arbeiteten und ihre Leistungen anboten, waren inzwischen alt und hatten sich zur Ruhe gesetzt. Bei der jüngeren Generation an Meistern dieser Gewerbe waren solche Praktiken nicht mehr Sitte, man hatte und betrieb ein eigenes Geschäft im Dorf oder in der Stadt. Selbst der Schmied kam nicht mehr auf den Hof, um die Pferde vor Ort zu beschlagen. Brauchte ein Pferd neue Eisen, musste jemand mit ihm zum Schmied ins Dorf hinaus laufen, und neuerdings wurden die Pferde schon im Anhänger transportiert, was schneller ging, denn jetzt galt: „Zeit ist Geld.“ Mit den Jahren kamen auch immer weniger Pferde bei der schweren Arbeit auf dem Feld oder im Wald zum Einsatz, und die Zeit, wo Pferde rein zum Pferdesport oder zum Vergnügen gehalten wurden, die war noch nicht angebrochen – zumindest nicht in Nordrach.

Dafür waren die Menschen im Tal sonst allgemein viel mobiler geworden. Vermehrt sah man auf den weit abseits liegenden Höfen schon Autos stehen oder es gab im Haushalt zumindest ein Motorrad oder Moped. Und sollte ein Bauer weder über das eine noch das andere verfügt haben, fuhr er kurzerhand gemächlich mit dem Schlepper ins Dorf. Mit maximal 15 km/h kamen sie immer schneller vorwärts als zu Fuß oder mit dem Pferdegespann. Mit der Kutsche und vorgespannten Pferden oder gar mit einem Ochsenkarren, sah man niemand mehr unterwegs oder selten.

Draußen im Dorf bot der Göhringer-Schuhmacher eine reiche Auswahl an edlen Schuhen bekannter Markennamen, wie Salamander und anderen Herstellern an. Die d’Glaser-Schniederie am Schrofen verstand sich vorzüglich auf die hohe Kunst der Trachtennäherei. Sie konnte noch die sehenswerte und wertvolle Nordracher Tracht schneidern, und sie fertigte die aufwendig gearbeitete Schlaufenhaube, ein echtes Kunstwerk. Der Österreicher Wolf, ein Schneidermeister, hatte eine Nordracherin geheiratet. Aus diesem Grund war er im Schwarzwald gelandet und betrieb eine Maß- und Reparatur-Schneiderei im Dorf, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Sanatorium Rothschild. Und es gab noch einen Schneider mit einem Textil-Verkaufsladen auf der Bind. Privat wurde natürlich noch sehr viel mehr geflickt, genäht und geschneidert, als heute, sofern man schon eine der modernen Pfaff- oder Singer-Nähmaschine besaß. So mangelte es nirgends an guten Angeboten für Kleidung und Schuhe.

Noch lebte man in einer Zeitepoche, wo beruflich aktive Menschen geschickt und vielseitiger waren. Vieles konnten sie selber machen und reparieren, überdies wurden handwerkliche Mehrfachbegabungen gepflegt. In diesem Zusammenhang sei an den Göhringer-Schuhmacher erinnert, so ein vielseitiger und geachteter Mann im Dorf. Sein Laden mit Schuhmachergeschäft war vis à vis des Gasthauses „Kreuz“ und der Maile-Friseur sein direkter Nachbar. Nebenbei betätigte sich Göhringer als bekannter Kunstmaler, der stilvolle Gemälde fertigte und gelegentlich auch eines verkaufte. Im Schaufenster seines Ladengeschäfts präsentierte er neue Schuhe, da war es praktisch, gleich noch zwei, drei seiner gemalten Kunstwerke auszustellen. Zudem betrieb er eine Imkerei und verkaufte einheimischen Honig aus eigener Herstellung. „Wenn das eine nicht geht, geht das andere“, meinte er geschäftstüchtig, wenn er auf die Vielseitigkeit angesprochen wurde, und das war typisch für die umtriebigen Menschen damaliger Zeit.

Die Nordracher waren in der Tat vielseitig, und das musste man von alters her wohl auch sein, in einem engen nach drei Seiten abgeschlossenen Tal, wenn es um die eigene Existenzsicherung ging. Das wurde jedem quasi schon mit der Geburt in die Wiege gelegt. Wer überleben und sich im harten Alltag behaupten wollte, musste kreativ und flexibel sein und sich dem hinwenden, was ihm sein tägliches Brot sicherte. Wählerisch durfte niemand sein.

Das Libdig-Hus (Leibgeding, auch Altersruhesitz für den Altbauern), das seit dem Tod des Seppe-Michel und seiner Frau Affra leer stand, hatte Franz an ein Flüchtlings-Ehepaar vermietet. Die Frau hatte eine Beschäftigung in der Heilstätte gefunden, und der Mann, Mitte der Vierzig, durch eine Kriegsverletzung mit einem versteiften Knie etwas behindert, arbeitete in den Prototyp-Werken in Zell. Für den weiten Weg hinunter zur Bushaltestelle beim „Adler“ im Hintertal hatte er sich ein gebrauchtes Moped gekauft und fuhr damit täglich ins Tal. Bei der Schule konnte er es unterstellen, bevor er von dort mit dem Bus nach Zell pendelte. Entstanden während der Erntezeit Engpässe und es fehlten beim Personal, half das Ehepaar abends oder an den Wochenenden tüchtig auf dem Hof mit. Einige Tage ihres Urlaubs opferten sie auch und arbeiteten mit. Zum Lohn bekamen sie Büchsenwurst oder ein paar Ringe Geräuchertes, auch etwas Fleisch und Gemüse aus dem hofeigenen Garten. Im Herbst versorgten sie sich mit ein paar Zentner Kartoffeln, die sie günstig beim Bauern erwerben konnten. Oder sie bekamen es als Lohn für ihre Hilfe bei der Kartoffelernte. Nur vom Most wollten sie sich nicht oder nur sehr bescheiden bedienen. Sie entstammten der Altmark, südlich von Berlin, und da trank man mehr Bier und noch lieber Hochprozentiges, speziell Korn, aber auch sonstige Schnäpse aller Art, Cognac und Whisky.

Das gesellschaftliche Leben nahm in Nordrach wieder normale Formen an, wenngleich alles noch in ruhigeren Bahnen verlief. An Sonn- und Feiertagen traf sich die Bevölkerung öfters in der Kapelle St. Nepomuk in der Kolonie oder in der St.-Ulrich-Kirche im Dorf. Für die gläubigen Katholiken des Tales war es nicht nur der Wunsch sich sehen zu lassen und gesehen zu werden, sondern ein Bedürfnis an den kirchlichen Zeremonien teilzuhaben und Maria und Jesus anzubeten. Höhepunkte des dörflichen Lebens waren die üblichen Hochfeste, Kommunion, Fronleichnam, sogar die jährliche Kilwi am letzten Sonntag im August – das Kirchweihfest zu Ehren des Kirchenpatrons St. Ulrich. Die Gestaltung und die Bewirtung übernahm einer der örtlichen Vereine im jährlichen Wechsel, um mit dem Erlös die Vereinskasse etwas aufzufüllen. Gerne kamen dann auch die Vereine aus den benachbarten Tälern dazu.

Schon kurz nach Kriegsende wurde im Jahre 1946 die Trachtenkapelle wieder ins Leben gerufen und spielte bei Dorffesten und bei kirchlichen Hochfesten eifrig auf, ebenso zu besonderen Anlässen. Nach den musikalischen Auftritten füllten sich die Wirtschaften im Dorf, alles strömte ins Gasthaus „Kreuz“, in die „Stube“ oder kehrte im Gasthaus „Zur Post“ ein, denn Blasmusik hat immer schon die Spieler durstig gemacht. Wo getanzt, gesungen und gespielt wurde, versammelten sich die Menschen gerne, da sie fühlten sie sich heiter und beschwingt, hatten für einige Stunden willkommene Abwechslung und Spaß. Wie sagt der Volksmund: „Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“

Das war die eine Seite, Geselligkeit und der Frohsinn im Kreis der dörflichen Gemeinschaft, und das andere war der Ausgleich zum harten und manchmal tristen Alltagsleben. In den Urlaub fahren, für einige Tage abschalten, alles zwei oder drei Wochen einmal hinter sich lassen, wie das heute die Regel ist, und das möglichst dreimal im Jahr, so etwas war in den 1950er-Jahren noch nicht denkbar und unmöglich. Dafür erfreuten sich die Menschen im Dorf noch mehr an den kleinen Dingen des Lebens. Sie wanderten noch mehr, dann traf man sich sonntags oder an Feiertagen in der Traditionsgaststätte „Vogt auf Mühlstein“ oder in den Naturfreundehäuser im Ernsbachtal, im „Sonnenhaus“ im Hintertal oder oben auf der Kornebene. Bei einem Glas Bier oder Krug Most tauschten sich Jung und Alt aus, nebenbei erfuhr man Klatsch und Tratsch oder solche Neuigkeiten, wovon das Offenburger Tageblatt oder die Schwarzwälder Post nicht berichtet hatten. Nebenbei durfte auch ungeniert ausgiebig politisiert werden. Ganz Clevere machten dabei nebenbei auch noch ein gutes Geschäft.

Der Deutsche Landfrauenverband wurde im Oktober 1948 gegründet, und in diesem Zusammenhang streckten auch Nordracher Bauersfrauen ihre Fühler aus. Sie waren offen für Neuerungen und nahmen die diversen Angebote der ländlich-hauswirtschaftlichen und kulturellen Weiterbildung wahr.

Die Einkaufsmöglichkeiten hatten sich im langgezogenen Tal im Laufe der Zeit ebenfalls deutlich verbessert. Die Bewohner konnten vor Ort den nötigen oder üblichen Bedarf einkaufen. Dafür gab es am Weiherbühl einen „Kolonialwarenladen“, wie die Mischwarengeschäfte damals hießen, wo Haushaltswaren und frische Lebensmittel feil gehalten wurden. Die Hausfrauen im Hintertal und der Kolonie mussten dafür nicht mehr ins Dorf hinausgehen. Die Bäckerei Benz mit Ladengeschäft an der Abzweigung zum Stollengrund bot auf halbem Weg zwischen der Kolonie und dem Dorf neben Brot und allerlei Backwaren auch noch ein Sortiment an Lebensmitteln, wie Nudeln und Mehl oder Süßigkeiten. Der im Jahr 1957 gewählte Bürgermeister hatte hier sein Zuhause. Ein weiter Kolonialwarenladen existierte einen Kilometer weiter dorfwärts, direkt an der Durchgangsstraße am Regelsbach.

So fanden die Bewohner im näheren Bereich immer eine Einkaufsmöglichkeit für den täglichen Bedarf. Im Dorf selbst führte der Gemischtwarenladen der Vollmers ein großes Sortiment an Lebensmitteln, Schulartikeln und sonstige Waren aller Art. Dann gab es noch einen Kaufladen neben dem Schneider Wolf. Auch dort wurden Waren aller Art geboten, bis hin zu einfachen Textilien, wenn die Hausfrau eine neue Kittelschürze suchte oder ein Kopftuch für die Arbeit auf dem Feld.

Wer für sich sein wollte – um es nicht „heimlich trinken“ zu nennen – wer sein Bier lieber nach Hause mitnehmen und dort gemütlich trinken wollte, konnte einzelne Flaschen nebenan beim Mesner der katholischen Kirche kaufen. Seine Frau, die Mesnerin, betriebe eine kleine Flaschenbier-Handlung, und es gab auch weitere Familien im Tal, wo der durstige Mann Jehle-Bräu und andere Marken kaufen konnte. Fast jeder Ort hatte noch seine Brauerei, die Fassbier an die Wirtschaften lieferte und das Bier in Bügelflaschen. Wer nicht in die Wirtschaft wollte, besorgte sich sein Bier also an diversen Stellen. Nein, nicht selbst, eigentlich waren es meistens die Kinder, die der Vater losschickte, um ihm den Schlummertrunk zu besorgen. Wer erinnerte sich da noch an Zeiten – und da ragen die trinkfreudigen Bayern heraus – wo Kinder losgeschickt wurden, mit Bierkrug und Deckel in der nächsten Wirtschaft um die Ecke dem Vater ein Bier zu holen. Die größeren und gnitzigen Buben nahmen auf dem Heimweg schon heimlich gleich einen kräftigen Schluck. Da konnte der Vater ruhig auf den Wirt schimpfen, der so schlecht eingeschenkt hatte.

Noch war die Zeit nicht reif, wo in einem normalen Haushalt Kistenbier auf Vorrat im Keller lagerte. Zuhause war das alltägliche Getränk schlicht Wasser aus der Leitung, dann wurde überall viel Most getrunken, unverdünnt oder mit Wasser gestreckt, besonders wenn Frauen und Kinder auch Durst hatten. Wer kein eigenes Obst zum Ernten besaß, über keine Trotte verfügte, und damit im Herbst bei sich oder dem Nachbarn Saft pressen konnte, kaufte ihn fertig beim Bauern und füllte damit ein oder zwei Fässer. Da sah man dann den Vater mit seinen Buben – oder manchmal war es auch seine Frau – so ein schweres gefülltes Fass mit einem Boller- oder Leiterwagen nach Hause karren, wo sie es in der Regel auf zwei Bohlen in den etwas tiefer liegenden Keller rollen ließen. Im Keller konnte der Saft anschließend einige Wochen gären, bis der Most reif und trinkbar war. Deshalb gab es auch kaum ein Haus, das nicht mindestens über ein Fass mit zwei oder dreihundert Liter Inhalt als Haustrunk verfügte.

Neben dem Most gehörten selbstverständlich Saft oder Tee aller Geschmacksrichtungen zu den täglichen Getränken. Die Kräutertees waren sehr beliebt, und jedes Haus hatte einen Garten, wo Pfefferminze, Zitronenmelisse und andere Kräuter geschnitten wurden. Dann ist es in den 1950er-Jahren Mode geworden, dass sonntags vermehrt richtiger Bohnenkaffee ausgeschenkt wurde. Niemand wollte mehr Kaffee aus Gerste trinken, sogenannter Muckefuck – oder auch Malzkaffee genannt. Vielleicht kam der neue Brauch und Trend auch von den Patienten der Sanatorien, die von zu Hause aus richtigen Kaffee gewohnt waren, vielleicht von den Zugezogenen, den „Flüchtlingen“ die nun verstärkt das aromatische Getränk nachfragten.

Einer Hausfrau im Dorf passierte ein persönliches Malheur, zur Freude anderer, die hinterher schadenfroh lachten. Eines Tages hatte sich bei ihr Besuch angesagt, und sie wusste, der Mann trinkt gerne mindestens zwei Tassen Kaffee. Sie freute sich auf den Besuch und geschäftig hatte sie im Vorfeld eine Kanne Kaffee zubereitet, aber eben nur Muckefuck, weil Bohnenkaffee nicht alle Tage auf den Tisch kam. Dem Malzkaffee gab sie normalerweise etwas Zichorie hinzu, der dem Getränk eine schöne braune Farbe verlieh. Entgegen der üblichen Gewohnheit trank ihr Gast diesmal nur zögerlich eine Tasse, und das wunderte sie natürlich. Als besorgte Hausfrau ging sie hinterher der Sache auf den Grund und stellte entsetzt fest, sie hatte versehentlich nur Zichorie ins Wasser getan, aber Malz- oder Gerste vergessen. Demzufolge muss das Gebräu abscheulich geschmeckt haben.

Die weiße Haushaltsware, gemeint sind Herde und Kühlschränke, sowie Geschirr und sonstiger Haushaltsbedarf, wie Besen, Schaufel und Eimer, dazu noch eine reiche Auswahl an Spielzeug für die Kinder, das wurde im Haushaltswarengeschäft Graf feilgeboten, rund zweihundert Meter oberhalb der Kirche und in Nachbarschaft der Metzgerei und Wirtschaft „Zur Post“. Graf’s Laden lag strategisch günstig direkt an der Durchgangsstraße ins Hintertal und an der Abzweigung ins Ernsbachtal. Hier mussten viele zu Fuß und mit dem Fahrrad vorbei, oder hielten mit dem Auto an. Parkplätze gab es überall genügend.

Auf dem Michaelishof war man seit den Seppe-Michels-Zeiten mobil, und wenn der Franz mit dem Horch, den sich der Bauer damals in den 30er-Jahren gekauft hatte, ins Dorf fuhr, begleitete ihn hin und wieder Margarete, die lieber im Auto mitfuhr wie noch seinerzeit ihre Mutter Affra, der das Auto nie ganz geheuer war. Solche Ausfahrten brachten Margarete wiederum eine willkommene Abwechslung. Während ihr Mann in eine der Wirtschaften einkehrte und dort am Stammtisch saß, oder immer öfters alleine an einem der Tische, weil die Stimmung gegen ihn stand, seine Gesellschaft nicht erwünscht war, auch weil er die Anwesenden nicht leiden konnte, dann kaufte sie das ein, was sie aktuell für den Haushalt oder für sich brauchte. Mal war sogar ein neues Kleidungsstück dabei oder ein etwas Nützliches für Küche und Heim. Gelegentlich hatten die Mägde bestimmte Wünsche geäußert, nach Unterwäsche oder anderen diversen Dingen, die sie dann ihnen auch gerne besorgte und einkaufte.

Die Mägde kamen selten und ins Dorf, weil sie nur ein Fahrrad besaßen, und das mussten sie bei der Heimkehr wieder mühsam bergauf schieben. Weiter gingen sie eigentlich nur an hohen Feiertagen, dafür hin und wieder in die Kapelle in der Kolonie. Zu Fuß zum „Adler“ hinunter laufen und von dort mit dem Bus weiterfahren, war zu umständlich und kostete viel Zeit, und andererseits musste die tägliche Arbeit immer zuerst erledigt sein. Die Tiere wollten täglich ihr Quantum Futter haben und der Stall ausgemistet werden musste auch noch vorher. Für solche Tätigkeiten gingen auch an den Sonn- und Feiertagen Stunden drauf, die dann für ausgedehnte Unternehmungen fehlten. So beschränkte sich die längere Abwesenheit auf wenige freie Tage im Jahr.

Üblicherweise behalfen sie sich damit, dass im Sommer schon um 4 Uhr in der Früh oder spätestens um 5 Uhr mit der Arbeit begonnen wurde. Erst wurde ausgemistet, die Kühe gemolken und dann alles Vieh mit Futter versorgt. Spätestens zum „Nini-Vesper“ war die Arbeit getan, und jetzt konnten sie sich für einige Stunden freimachen. So war schon einmal ein Kirchgang zur 11-Uhr-Messe möglich oder andere Unternehmungen, bis am Abend wieder das gleiche Procedere an Arbeit wie frühmorgens anstand.

An den seltenen freien Tagen durften sie länger vom Hof wegbleiben und konnten verreisen, was sich meistens auf den Besuch ihrer näheren Angehörigen beschränkte. So begnügten sich Mägde und Knecht notgedrungen mit dem nicht allzu häufigen Kirchgang oder der Teilnahme an einem der traditionellen Feste im Dorf, zu denen die Dienstboten nach guter alter Sitte einige Freistunden bekamen. Waren die Herrschaften großzügig, gaben sie ihnen sogar noch ein Hand- oder Verzehrgeld mit.

Die Bewohner im Dorf kannten die Bediensteten des Michaelishofs persönlich gut, und deren ungute Lebens- oder Arbeitsumstände hatten sich längst herumgesprochen. Das gleiche galt natürlich auch für die Bäuerin Margarete. Da blieb es nicht aus, dass man sie oder die Mägde und den Knecht immer wieder direkt darauf ansprach, wissen wollte, wie es geht, wie sie zurechtkamen mit ihrem „Sklaventreiber“. Was sie hörten, trug nicht zur Verbesserung des Ansehens von Franz bei. Margarete vermied es allerdings, allzu sehr zu klagen, verriet aber oft ungewollt das eine oder andere und ließ ein wenig in ihren Seelen- und Gemütszustand hineinblicken. Nur im ganz engeren Kreis äußerte sie sich näher zu ihrem Schicksal, dem beschwerlichen Los der Ehe, und dann vergoss sie auch schon einmal ein paar Tränen.

So oft wie es ihr möglich war, eilte sie sonntags in die St. Nepomuk-Kapelle in der Kolonie, oder wenn sie mehr Zeit hatte, ging sie in die St.-Ulrich-Kirche im Dorf. Dort saß sie mit gesenktem Haupt in der Bank und weinte manchmal heimlich vor Kummer. Die Tränen kamen ihr aus stillem Zorn, im Bewusstsein ihrer Ohnmacht in dieser elendigen Situation, in der sie sich gefangen wähnte. Sie haderte, weil sich ihr gegenüber das Leben so ungnädig und unbarmherzig zeigte, so hart mit ihr umging. Mal betete sie hilfesuchend zur Maria und dann murrte sie im stillen Gespräch mit Gott. An den Sonntagen sah man sie nicht immer in den Gottesdiensten, dafür war sie sonst ab und zu an bestimmten Tagen in der Kirche, weil eine Messe für ihre Angehörigen gelesen wurde, die sie beim Pfarrer bestellt hatte. Bei solchen Gelegenheiten offenbarte sie sich dem Pfarrer, berichtete ihm von ihren Sorgen und Nöten, von ihrem trostlosen Eheleben und den Schikanen, denen sie ausgesetzt ist. Natürlich legte sie dann auch die Beichte ab, betete den Rosenkranz und gab einen Schein für eine Kollekte, so wie es schon ihre Mutter Affra getan hatte.

In einer schlimmeren Phase, als sie meinte, alle Drangsal nicht mehr ertragen zu können, wo sie seelisch tief durchhing, da nahm sie sich einfach einen Tag frei, fuhr nach Zell und ging dort in die Wallfahrtskirche „Maria zu den Ketten“ in Unterharmersbach, der größten Marienwallfahrtskirche in Baden. Im Angesicht der „Maria mit dem Kind im Strahlenkranz“ zündete sie erst eine Kerze an, die sie zuvor im Papierwarengeschäft Bechert in der Zeller Hauptstraße gekauft hatte, das auch religiöse Devotionalien anbot. Kniend betete sie die 59 Perlen des Rosenkranzes, mit „Gegrüßet seist du, Maria“, dem „Ave Maria“, und „Vaterunser“. Die Tränen liefen ihr über die Wangen, still und fast flüsternd, flehte sie zur Maria, der Gottesmutter: „Steh mir bei, zeig mir einen Weg aus dem Übel oder erlöse mich davon.“

Das war wie tief Luft holen, wie durchatmen, sie glaubte hinterher fest an eine Wende, und dank ihrer gläubigen Lebenseinstellung gab ihr allein das schon neue Kraft und frischen Mut. Mit den Gebeten ist sie alle Last und Sorgen, die wie schwerere Steine auf ihrer Seele lagen, vorerst einmal losgeworden. Ein wenig befreiter fuhr sie am Abend mit dem Bus wieder ins Hintertal.

Wie es ihre Mutter Affra gewohnt war und selbstverständlich bis ans Lebensende praktizierte, verfügte Margarete über ihr eigenes Geld aus den Verkaufserlösen von Eiern, Milch und Butter. Da musste sie nicht immer ihren Mann um Geld anbetteln, der sich ihr gegenüber auch so schon krankhaft geizig zeigte und aus reiner Bosheit oder Schikane sie finanziell an der kurzen Leine hielt. Das war ihr aber noch das geringere Problem.

Während der jährlichen Kilwi, zudem ein großer Jahrmarkt mit Vergnügungspark gehörte, bei dem weite Teile der Talbevölkerung auf den Beinen war, oder an anderen Tagen, wenn die Musikkapelle, die Feuerwehr ein Fest veranstalteten und Jung und Alt einluden, kamen stets ein Dutzend oder mehr Händler ins Dorf. Sie bauten um die Kirche und längs der Dorfstraße ihre Marktstände auf, wo sie geschäftig dem kauffreudigen Publikum allerlei nützliche und unnütze Waren feilboten. Da fand sich, was das Herz einer Bäuerin begehrte, was die Hausfrau brauchte, vom Schnürsenkel, Faden bis hin zu Knöpfen aller Arten und Größen. Töpfe und Schüsseln durften natürlich nicht fehlen, bei anderen fanden sich schicke Strohhüte, Schürzen, auch die beliebten Kittelschürzen, die werktags den Rock ersetzten. Die Männer hielten eher nach Schweizer Taschenmessern Ausschau, nach Hosenträgern, Socken und einer Menge anderem Zeug. Leckereien für den Gaumen fehlten selbstverständlich auch nicht. Schon alleine der Duft nach gebrannten Mandeln und Zuckerwatte lies beim Vorbeischlendern dem Betrachter das Wasser im Mund zusammen laufen. Ein Stand bot unterschiedlich große Lebkuchenherzen mit sinnigen Sprüchen, wie „Ich liebe ich“, „Ich bin der Größte“, und welcher Kavalier konnte widerstehen, seiner Angebeteten eines dieser Herzen zu kaufen und ihr mit dem Bändel um den Hals zu hängen. Ein süßer Kuss war als Dank sicher.

Wer Vergnügen suchte und die dafür nötige Zeit fand, dem boten sich im Alltag noch andere Gelegenheiten. Im Café „Mooseck“ gab es an schönen Tagen keinen freien Platz mehr. Die Patienten der Lungenheilstätte Kolonie kehrten gerne dort in Gruppen ein, wo sie bei Kaffee und Kuchen munter plauderten. Andere vertrieben sich bei einem Glas Wein philosophierend die Zeit. Die Behandlung und Heilungsphase dauerte bei den Lungenkranken oft lange Zeit, und da wurde es den lebens- und unternehmungslustigen Männern und Frauen ausschließlich bei den Liegekuren und Essen mit der Zeit doch sehr langweilig. Sobald sie wieder einigermaßen Kraft und Energie verspürten, trieb es sie hinaus ins Tal oder auf die Wanderwege ringsum, unterhalb der Moos oder längs des Schäfersfeldes.

Im Kreis der Patienten gab es nicht wenige Charmeure und Casanovas, die Abwechslung und erotische Abenteuer suchten. Andere erwiesen sich als Wortführer und konnten ohne Ende über belanglose Dinge diskutieren, wobei sie vom „Hölzchen zum Stöckchen“ kamen. Es gab Unternehmungslustige und solche, die einfach was anderes sehen wollten. Bei sensibleren Menschen war die Abwechslung schon deshalb notwendig, damit sie nicht in den Lagerkoller verfielen oder das Gefühl entstand: „Mir fällt die Decke auf den Kopf“. Die Enge und Abgeschiedenheit der Kolonie, am hinteren Ende des Tals, wirkte sich nicht auf jedes Gemüt positiv aus. Nicht wenige Stadtmenschen hatten so ihre Probleme damit, und das Gefühl verstärkte sich bei empfindlichen Naturen, wenn tagelang das Wetter nicht mitspielte, wenn es regnete und die Wolken tief hingen. Nur Vereinzelte waren motorisiert, und so kam demzufolge auch kaum jemand so ohne weiteres aus dem Tal heraus. Wer Abwechslung suchte, musste sich zwangsläufig in der näheren Umgebung aufhalten und mit dem Gasthaus „Adler“ begnügen oder eben im Café „Mooseck“ zwei, drei Stunden lang die Zeit zwischen den festgeschriebenen Anwendungen vertreiben.

Die Patienten wie die Bewohner draußen im Dorf hatten es da um einiges besser. Hier war das Tal offener, freier, da bot sich ihnen mehr Abwechslung. Neben den kleineren Geschäften luden drei Wirtschaften ein, das „Kreuz“ mit einer Kegelbahn, die „Stube“ und „Zur Post“. Dann waren da noch das Café „Öhler“ und Café „Erdrich“, die sich als Magnete und beliebte Treffpunkte erwiesen. Mit den „Lungenkranken“ machten viele gute Geschäfte, und entsprechend geschätzt war das Klientel. So gesehen profitierten beide, die Dorfbewohner mit einem größeren Angebot und die Patienten durch mehr Ablenkung und Abwechslung.

Dann gab es bequeme oder auch anspruchsvollere steile Wanderwege, je nach Kondition und Gusto. Der Kurpark lud zum Bummeln und Verweilen ein. Wer gut zu Fuß war – und das waren nicht wenige – lief locker nach Zell. Pro Strecke waren das nur 6 Kilometer. Dort war nahe Neuhausen die im Wald sprudelnde Radiumquelle ein Tipp, oder es gab welche, die gingen ins Schwimmbad, gleich am Eingang des Städtles von Nordrach her. Wem es zu viel oder zu weit war, beide Strecken hin und zurückzulegen, der nahm den Bus. Andere wanderten zum Maileseck und ließen vom erhöhten Hang den Blick ins Tal schweifen, einige besuchten öfters das Naturfreundehaus hinten im Ernsbach. Eine Wanderung zum Landgasthof „Vogt auf Mühlstein“ war sowieso ein Muss, zumindest an schönen Tagen im milden Frühling oder im Herbst, wenn sich die Laubwälder in den buntesten Farben präsentierten. Sogar beim Mesner, der Flaschenbier verkaufte, sah man Gäste in der Küche am Tisch sitzen, die dort anonym ein Bier trinken wollten oder nur mit der Mesnerin einen Plausch halten.

Tagsüber begegnete man überall im Dorf den Heilung suchenden, wo sie einzeln oder in Gruppen unterwegs waren, sich im Freien aufhielten und diskutierten. Sie gehörten seit Jahrzehnten wie selbstverständlich zum Ortsbild, und es entstanden durchaus da und dort engere persönliche Verbindungen zu den Einheimischen. Wer offen und kontaktfreudig war, fand schnell Anschluss, und in der Bevölkerung des Tals gab es einige Kriegerwitwen oder alleinstehende Frauen, die auf diesem Weg eine neue Partnerschaft fanden und eingingen.

So gesehen lebten alle gut miteinander in diesem Nebental der Kinzig, war den damals noch relativ bescheidenen Verhältnissen entsprechend gut versorgt und weitgehend zufrieden. Allgemein war man mit den Jahren viel mobiler geworden, weitaus mehr wie noch in der Ära des Seppe-Michels. Inzwischen waren die Bewohner selbst auf den abseits liegenden einsamen Höfen und Häusern im Hintertal und der Kolonie motorisiert. Nicht wenige Nordracher, die weit oberhalb wohnten oder deren Häuser sich im Talgrund an die Hänge schmiegten, besaßen schon ein Auto, die anderen fuhren zumindest ein Motorrad oder ein Moped. Das galt erst recht für die Bewohner der Höfe in den Höhenregionen des Kohlbergs und im Merkenbach oder auf der einen Seite im Stollengrund, der Haberitti, auf den Flacken, dem Mühlstein und im Hutmacherdobel, ja überall in den weitverzweigten Seitentälern.

Immer öfters war irgendwo das Röhren der schweren Maschinen hörbar, ein Motorrad von BMW, Adler, Horex und Zündapp, wobei sich das Echo an den Hängen brach. Oder es rauschte ein laut knatterndes Moped, ein flinkes NSU-Quicklys, eine Victoria-Vicky, ein Kreidler Florett an einem vorbei. Die Durchgangsstraße im Tal war eng und kurvig. Brausten die Motorräder talwärts oder ins Hintertal, mussten sie den begegnenden Autos ausweichen, denn die wohlhabenderen Automobilisten oder die sich dafür hielten, vornehmlich einer der angesehenen Bauern, beanspruchten die gesamte Fahrbahnbreite für sich, auch wenn sie nur einen Volkswagen oder Opel fuhren und nun wenige einen Mercedes. Der Verkehr nahm zu, denn inzwischen verkehrten, neben dem Linienbus von Schnurr, regelmäßig der Milchwagen, hin und wieder auch die wendiger gewordenen Langholzfahrzeuge. Man sah Pritschen-LKWs, beladen mit Baumaterial oder Steinkohle und Briketts, sowie andere Lieferfahrzeuge. Die größeren Bauern besaßen einen Traktor – einen Schlepper oder Bulldog – wie man hier zu sagen pflegte. Und ein anderes, ein neuartiges Gefährt fiel auf, das vermehrt Käufer fand. Gemeint ist ein „Kuli“ genanntes, motorisiertes dreirädriges Lastenfahrzeug. Bei dem Gefährt handelte es sich um ein geländegängiges, sparsam und ideal konzipiertes Fahrzeug, das ideal in den Steillagen von Nordrach oder den Hängen im Schwarzwald einsetzbar war. Es diente nicht nur als Zugmaschine und Antriebsaggregat für Zusatzgeräte, sondern ermöglichte den Transport von den Gerätschaften. Nach der Arbeit wurde das gemähte Grünfutter, Kartoffelsäcke und Obst aufgeladen und auf den steilen Wegen heimtransportiert und die Helfer fanden auf der Pritsche auch noch einen Sitzplatz.

Schwere Unfälle blieben bei dem zunehmenden Verkehr nicht aus. Da wunderte es auch nicht, dass schon Verkehrstote im Tal zu beklagen waren, dass bei Unfällen nicht nur materieller Schaden entstanden war, sondern es immer wieder Schwerverletzte gab. Die Ärzte der Heilstätte mussten öfters Erste Hilfe leisten, denn das Krankenhaus in Zell war von der Kolonie rund vierzehn Kilometer entfernt und somit eine schnelle ärztliche Versorgung unmöglich. Ein Motorradfahrer war am Weiherbühl ums Leben gekommen, und ein Mopedfahrer – ein Mann mittleren Alters – auf der Talstraße nahe der Abzweigung zum Stollengrund. Es gab Zusammenstöße und schlimmere Stürze von Motorrad- und Mopedfahrern, mit schmerzhaften Folgen. Kaum ein Fahrer trug damals einen Helm oder hatte spezielle Schutzkleidung an.

Vor dem Betanken seines Motorrads beim Spitzmüller am „Felsenstadion“ vergaß ein unvorsichtiger Fahrer offensichtlich seine Zigarette aus dem Mund zu nehmen. Es gab eine Verpuffung und der gedankenlose Fahrer erlitt schwerste Brandverletzungen. Sogar beim Holzfällen in den Wäldern des Michaelishofs gab es einen tragischen tödlichen Unfall. Ein unkalkulierbar fallender Baum erschlug einen Waldarbeiter. Er gehörte zu einer von Franz Schwarz angeheuerten Holzfäller-Kolonne. Seine Frau verlor bei diesem tragischen Unglück den Mann und ihre drei Kinder den Vater. Ob er überhaupt versichert war, ist nicht überliefert, selbstverständlich war es jedenfalls nicht. An der Tagesordnung waren einfachere Verletzungen mit Säge oder Beil. Solche Lappalien zählte aber niemand mehr, denn die Arbeit in Wald und Flur war immer schon gefährlich und jedermann wusste es.

Die größte Veränderung im Landschaftsbild zeigte sich in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg in den Höhenregionen, rund um die Kornebene und oberhalb am Siedig- und Mooskopf wie in vielen anderen Gebieten der Nordracher Gemarkung. Gemeint sind die im Vergleich zur Vorkriegszeit fehlenden dichten Wälder mit riesigen uralten Tannen, den großflächigen Fichtenflächen, den knorrigen ausladenden mächtigen Eichen und strammen Buchen. Vom dem über Jahrhunderte hochgewachsenen und gepflegten Nadel- und Laubwald war nicht mehr viel übrig geblieben. Dafür wucherten nun auf den sonnendurchfluteten Hängen niedrige Hecken und dichtes Gebüsch, die Pionierpflanzen Birken und Vogelbeeren oder es hatten sich auf den freien Flächen mannshohe Farne ausgebreitet.

Wie die Engländer im Harz, ließen hier die Franzosen in großem Stil die Wälder auf weiten Flächen abholzen. Weil man in jenen Ländern nach dem Krieg an Holzmangel litt, haben das dort die Engländer und hier die Franzosen im Rahmen der Reparationsverpflichtungen gemacht. Vom Kahlschlag der Franzosen waren auch sonst große Waldflächen des Schwarzwaldes betroffen und das Stammholz haben sie ins Elsass oder Landesinnere von Frankreich bringen lassen. Dort ist ein großer Anteil davon, wie man später hörte, über die Jahre verrottet und verkommen. Das aber ist eine andere Geschichte und ist nur eine der vielen Merkwürdigkeiten von Unverstand oder falsch verstandener Politik.

Großflächig hatten sich innerhalb weniger Jahre stattdessen die Heidelbeeren und Himbeeren breitgemacht und sämtliche Lichtungen erobert, hier gediehen und entwickelten sie sich besonders prächtig. Wenn die Beeren reiften, kamen Scharen von Pflückerinnen aus Nordrach Jahr für Jahr auf die Höhen, andere aus Offenburg, Gengenbach und sogar von noch weiter her. Sie kamen vom „Land draußen“, wie das Hanauerland um Altenheim und Dundenheim genannt wurde, und zogen auf die Höhen. Deren Hanauer Dialekt – dem Elsässer Ditsch ähnlich – war nicht zu überhören, wenn die Frauen während des Heidelbeerpflückens lauthals schnatterten. „S’nabelt“, hörte man sagen, wenn Nebel aufzog, oder „s’ragnet“ bei Regen. Der Unterhaltung zu lauschen war amüsant, und die Frauen mussten ja laut reden. Nur so konnten sie sich verständigen, da sie in einer gewissen Distanz zueinander die Flächen bearbeiteten. Reden gehörte einfach mit dazu, damit der Tag nicht langweilig wurde.

Das Heidelbeeren pflücken war ein mühsames, doch durchaus einträgliches Geschäft, es brachte bares Geld ein, und die bescheidenen Erlöse wurden allerorts dringend benötigt. In vielen Familien war es die einzige Möglichkeit, mit dem Verdienst jährlich für sich und ihre Kinder neue Schuhe, eine neue Hose oder ein Kleid kaufen zu können. Und die Kinder mussten mithelfen. Um sie auf den weiten Wegen zu den Sammelplätzen bei Laune zu halten, wurden unterwegs allerlei Geschichten erzählt. Der Schwarzwald ist voll von Sagen und Märchen. Auf diese Weise erfuhren die Kinder vom Moospfaff, von den Nixen vom Mummelsee, vom Glasmännle aus dem „Kalten Herz“, vom Seemännle vom Glaswaldsee, sie hörten von Helden, Rittern und Burgen, wie jenen Rittern von Windeck, Geroldseck oder Schauenburg. Die Mütter erzählten die Geschichte vom „Hornberger Schießen“ und vieles andere. Dabei verging schnell die Zeit, es wurde den Kindern nicht allzu langweilig, und mitpflücken musste jede Hand.

Oftmals zogen nachmittags schwere Gewitter auf oder es regnete an manchen Tagen auf der Höhe ununterbrochen, wie aus Kübeln gegossen. Doch das war kein Grund nicht in die Heidelbeeren zu gehen. Wer sich dabei dann durchs Gebüsch bewegen musste, wurde nass wie die Katzen im Bach. An anderen Tagen war es dagegen wieder knallig heiß, die Sonne brannte gnadenlos vom wolkenlosen Himmel auf die waldlosen Flächen und die Luft flimmerte an den Hängen. Klares, kühles Wasser fand sich weit und breit nicht, und ausreichend zum Trinken hatten nur wenige dabei. Wer wollte schon, neben Korb und Raffel auch noch einige Liter Wasser in Flaschen oder eine Gutter Most fünfzehn Kilometer und weiter schleppen. Stattdessen behalf man sich anderweitig, man lutschte saure Drops-Bonbons, die es als 10er-Rolle im Kaufladen gab. Zusätzlich fanden natürlich viele reife Heidelbeeren den Weg in den Mund, was das Durst- und Hungergefühl ebenfalls milderte.

Neben einem Vesperbrot für die Mittagszeit hatten die Frauen eine Tüte gedörrte Apfel- und Birnenschnitze vom letzten Winter dabei. Solches Dörrobst wog nicht viel, diente aber als willkommene Zwischenverpflegung und gab wieder neue Energie.