Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

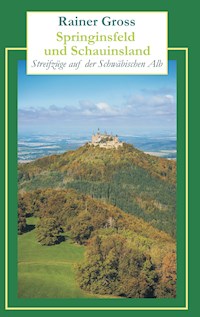

Als Müßiggänger streift der Ich-Erzähler über die Schwäbische Alb, tuckert mit seinem Motorrad durchs Lautertal, besucht eine Wasserhöhle, lässt sich die Lebensgeschichte eines Fremdenlegionärs erzählen, stört den Bilch in einer einsamen Hütte auf, entdeckt Hungerbrunnen und Erdfälle, späht vom Aussichtsfels ins burgenreiche Mittelalter – kurz: Er tut alles, was ein Springinsfeld und Schauinsland tut, während andere arbeiten müssen. Er gerät dabei auf Seitenpfade und Abwege und spürt die verborgenen Geheimnisse der Landschaft auf, die sich nur dem Kundigen und Empfänglichen öffnen. Die Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten, der Tageszeiten, der Wetterstimmungen. Augenblicke intensiven Alleinseins mit der Natur ebenso wie die Begegnung mit der heimischen Kultur und Historie, mit Land und Leuten. Und manchmal auch entführt der Zauber des lieblichkargen Hochlandes in Märchenreiche.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 141

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Als Müßiggänger streift der Ich-Erzähler über die Schwäbische Alb, tuckert mit seinem Motorrad durchs Lautertal, besucht eine Wasserhöhle, lässt sich die Lebensgeschichte eines Fremdenlegionärs erzählen, stört den Bilch in einer einsamen Hütte auf, entdeckt Hungerbrunnen und Erdfälle, späht vom Aussichtsfels ins burgenreiche Mittelalter – kurz: Er tut alles, was ein Springinsfeld und Schauinsland tut, während andere arbeiten müssen. Er gerät dabei auf Seitenpfade und Abwege und spürt die verborgenen Geheimnisse der Landschaft auf, die sich nur dem Kundigen und Empfänglichen öffnen.

Die Landschaft im Wechsel der Jahreszeiten, der Tageszeiten, der Wetterstimmungen. Augenblicke intensiven Alleinseins mit der Natur ebenso wie die Begegnung mit heimischer Kultur und Historie, mit Land und Leuten. Und manchmal auch entführt der Zauber des lieblich-kargen Hochlandes in Märchenreiche.

Rainer Gross, Jahrgang 1962, studierte Philosophie, Literaturwissenschaft und Theologie. Er lebt mit seiner Frau als freier Schriftsteller in Reutlingen.

Bisher veröffentlicht: Grafeneck (Pendragon 2007, Glauser-Debüt-Preis 2008); Weiße Nächte (Pendragon 2008); Kettenacker (Pendragon 2011); Kelterblut (Europa 2012).

Bei BoD u.a. erschienen:

Die Welt meiner SchwesternDas GlücksversprechenYūomoHaus der StilleDrei Tage WicklowGuineaTagedieb und Taugenichts

Es liegt an Orten; Ortebeschwören’s herauf.

GERD GAISER

Inhalt:

Frühling

Im Märzen der Bauer

Blankenstein

Bei Kettenacker

Wind in den Weiden

Raichberg

Ameisen

Einwinkel

Zeit der Apfelbäume

Der Duft der Schlehen

Abend zum Fluss

April, April

Holzweg

Springinsfeld

Frühlingsreigen

Stutenbrunnen

Gutenberger Höhlen

Im Magental

Platon im Goldloch

Sattlerkapelle

Kleindenkmal

Haus des Schweigens

Kältestes Tal

Vatertag

Unterwegs

Wanderung im Glastal

Die Wasserhöhle

Schauinsland

Runder Berg

Muschenwang

Am Ursprung

Wacholderheide

Upflamör

Kloster Beuron

Heimkehr

Sommer

Heuet

Gegen den Strom

Mittsommernacht

Der Erdfall

Das Geschöpf

Landgasthof

Länderspiel

Die Bademädchen

Hälfte des Lebens

Genesis am Hohenstein

Brudersommer

Waldſtadion

Auenland

A saumäßigs Glick

Drei Ähren

Der Bilch

Der Bach

Cézanne bei Sirchingen

Walderdbeeren

Blumenschlaf

Blaue Stunde

Meteorkratermuseum

Kaufladen

Gedenkemein

Simplicissimus im Längental

Das Feuer

Heiligkreuztal

Hohmichele

Heuneburg

Sommerland

Flugfeld

Die Dickung

Die Wegscheide

Die Runde Buche

Das Feldkreuz

Das Waldgrab

Salmendinger Kapelle

Gestütsmuseum Offenhausen

Die Zone

Vogelherd

Naturschutz

Dorffriedhof

Dorfhock

Josefslust

Herbst & Winter

Das Bild im Spiegel

Herbstzauber

Sacha geit’s

Lutherische Berge

Heimfahrt

Diepoldsburg

Hagebutten

Zu Justingen

Neresheim

Albwinter

Augstbergturm

Wintermäuse

Truffaut in Würtingen

Advent

Wintersonnwend

Weideland

Silvester am Sternberg

Frühlingsahnung

An die Leserin, an den Leser

In diesem Buch sind Texte über meine Erlebnisse und Begegnungen auf und mit der Alb gesammelt, über einen Zeitraum von fast dreißig Jahren hinweg, von meinen ersten Studiumsjahren bis hin zu Besuchen in der alten Heimat von Norddeutschland aus. Die Texte sind nicht chronologisch geordnet, sondern folgen dem Lauf der Jahreszeiten. Deshalb mischen sich alte und junge Texte, und deshalb auch haben sich manche Orte seit meinem Besuch verändert. Wenn Sie also die Orte selbst aufsuchen und nicht mehr vorfinden, was ich beschrieben habe, dann waltet hier nur die übliche Vergänglichkeit.

Dass diese Texte nun endlich – in den Bänden Springinsfeld und Schauinsland und Tagedieb und Taugenichts – erscheinen, erfüllt mich mit großer Freude. Die Texte liegen mir am Herzen, und ich möchte die beiden Bände als ein Geschenk an die Alb verstanden wissen und an all jene, die zu ihr eine ähnliche Zuneigung empfinden wie ich. Möge Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, die Lektüre dieser Texte ebensoviel Freude bereiten wie mir ihre Niederschrift!

Frühling

Im Märzen der Bauer

Danubisches Gerinne. Eiszeit. Im Vorfrühling kommt der alte Grund heraus: die Talböden der Urlauter; das Wechselfeld mit seinen Steinriegeln; Breitenstein, Aufberg, Hirschsprung. Die Wiesen modrig und welk, die Äcker sattgesoffen, im Märzen der Bauer, aber kein Bauer weit und breit. Nur die Schuppen in den Holzinseln, wo verwaist das Zugzeug steht, Wildschlupf im Winter, sommers Firnisgeruch. Am Nordhang blüht schon der Seidelbast und duftet seifig. Ich klettre die Halde hinab durchs feuchte Laub, ich will zur Schlösslessteig, die unten geht, da tut sich ein Einschnitt auf mit senkrechten Wänden, ich kann die Höhe nicht schätzen und umsteige lieber. Auf dem Wanderweg unten öffnet sich ein Tor im Fels, ein Brunnenloch; hoch ragen Bankkalke und hangen mit Türmen und Zinnen im angeschnittenen Bühl. Atemwolken, nasser Kies. Aus der Fuge rieselt Wasser. Nach Schneeschmelze soll der Strahl meterweit schießen.

Blankenstein

Mulzig heißt es. Die Burgstelle im Buchenwald unansehnlich, der Hang weiß von Märzenbecher und Lerchensporn. Ein Gang ins Turminnere, der Schacht, in dem es oben tagt, ist unbesteigbar. Auf der Heimfahrt schiebt sich Gewölk vor die Sonne, die Straße glänzt im Gegenlicht, beidseits das Land. So könnte ich weit fahren. Mulzig heißt es: feiner, feuchter Schmutz. In den Ortschaften riecht es süß nach Rauch. Bäuerinnen in Hosen und mit Kopftüchern stellen Mülleimer an die Straße. An der Tankstelle bocke ich mein Motorrad auf; eine Frau mit rosa geschminkten Lippen verkauft mir Taschenlampenbatterien. Ich frage sie, doch sie zuckt die Schultern, nein, sie wisse nichts.

Bei Kettenacker

Bei Kettenacker flimmert die Luft über den Bruchschollen. Krähen rufen, ein Brunnen läuft. Im Gras hinterm Gerätehaus sprießen die ersten Hyazinthen. Vom Sportplatz aus gehe ich den Marktweg nach Tigerfeld. Am Rand die beiden Karlsbuchen mit ihren mächtigen, kahlen Kronen. Ungestalter Stamm, vielfach zerteilt und verwachsen; eine rostige Egge lehnt dagegen. Im Laub hole ich mir nasse Schuhe. Ich zünde mir eine Zigarre an und rauche. Die Würze des Tabaks. Die Sonne wärmt im Genick. Lauter Wirklichkeiten.

Wind in den Weiden

Die Hülbe liegt auf umzäunter Weide, aber ein Durchgang ist frei. Ich stiefle über Weidegrund und betrachte mir die Linde. Anfang siebzehnhundert gepflanzt. Naturdenkmal, fünf Meter umfasst der Stamm. Ein Mund gähnt mit verholzten Lippen, drinnen haben sich armdicke Triebe durchs Totholz gedrängt und versorgen den Alten. Urige Bildgestalt, so ohne Laub, barock fast. Über die Wasserfläche jagt der Wind leise Schauer und regt kleine Wellen, ziellos laufen sie und wecken Fernweh. In den Stromdrähten des Viehzauns knackt der Voltpuls. Zwanzig Meter gut ist das andere Ufer weg, seicht ist sie und mit Krebsschere durchwuchert. Am Rand Birken und Eschen, Schlehengestrüpp, in dem Bachstelzen mit ihren Schwänzen wippen.

Bienenstöcke, Entenzweisamkeit. Weidenbusch mit den ersten Kätzchen, die sich im Wind wiegen. Still ist es. Kein Auto auf dem Fahrweg. Das Geflatter der Vögel. Ein Eichelhäher warnt vor mir. Sonst nur der Wind über der Hochfläche. Eine Rauchschwalbe mit rotbrauner Kehle kurvt über dem Gewässer und zirpt ihr altes Reiselied: Wid-wid, färdeminne, erzählt vom fernen Südland. Hierher wird der Sommer kommen mit heißen Mittagen und dunklem Laub, der Herbst mit Goldtönen und Pflugäckern, und auch im Winter wird der Ort nichts sein als dieses geringe Wasser mit seinen Bäumen. Man sollte sich ans Ufer setzen und bleiben. Eine Stunde. Zwei Stunden. Bis der Tag vergeht, aber der Augenblick verginge nicht. Als entfiele einem plötzlich das Ich und man ginge kleinen, freundlichen Versprechungen hinterher wie Bächen, um zu sehen, wohin sie führen.

Raichberg

Neunhundertsechsundfünfzig Meter über dem Meer. Der Gipfel ein weitläufiges Gelände, Schafrasen, Wacholder, Kiefernwäldchen. Es ist Samstagnachmittag, die Spaziergänger zerstreuen sich, im Süden über der Hochfläche ballt sich der Himmel gräulich auf. Die Straßen hierher sind die vertrauten gewesen, Kuppenrelief, Alb-Asphalt, im Südwesten wäre ich schon auf die Flächenalb geraten, ich bleibe aber lieber im Württembergischen

Das Wanderheim des Albvereins wurde nach dessen Gründer benannt und bietet Erfrischungen, achtzehnachtundachtzig war das, der Aussichtsturm ist leider verschlossen. Ich stiefle in der Lederkluft und möchte mich umschauen. Der Gipfel steht steilstirnig überm Vorland. Schwingungen treffen sich hier und versammeln die Amateurfunker auf dem Parkplatz, jeder sendet Botschaften und lauscht auf das Krachen im Lautsprecher. Gummiferkel ruft Olaf den Kahlen. Hinter Sperrzäunen der mächtige Umsetzmast mit Stahltrossen und Betonankern, ein Schild warnt vor im Winter herabfallendem Eis. Selbst ein Trupp des Meldewesens hat seinen Vierfeld-Dipol aufgeschlagen in einem Wäldchen, Unimogs unterm Tarnnetz und die Abspannhaken mit Zweigicht gedeckt, als wär’s ein Pfadfinderspiel. Zwischen den Bäumen vor einem Zelt wachen zwei Posten mit umgehängten Pistolen. Ich lege ein paar Worte zurecht, doch im Näherkommen sind es Franzosen, sie verstehen nicht, was ich sage. Knabengesichter unter den Helmen und ein wenig mediterran, sie lächeln nur und bedauern achselzuckend. Bevor mich eine Vorschrift vorsieht, dergemäß sie sich nicht verhalten haben, stiefle ich weiter.

Der Buchenwald ist noch laublos. Dahinter öffnet sich dunstig der Abgrund, eine unerhörte Freiheit, in die man sich vielleicht hängen könnte mit zitternden Fühlern nach Unerreichbarem, Frühlingswellenankunftsstangen, um endlich an irgendeine Weisung zu kommen, wohin der Lebensweg gehen soll. Am Trauf stehe ich dann und blicke über den stadtgefüllten Taltrog. Hinter den diesigen Ausliegerbergen hat ein Neckarvorfluter ausgeräumt, Killer heißt dort ein Weiler. Nach Nordwesten versperrt das Zellerhorn die Sicht auf die berühmte Fürstenburg, nur das Gespitz der Türme, märchenhaft, kündet herüber. Die Schwammriffe ragen in den Landfall hinaus wie eine Wehr für Riesen. Vergraste Söller, Rundkopfstotzen, frostgesprengte Zinnen seit Jahrtausenden im Schlief. Eisern klammern Buchen im Lot. Ein Schild: Backofenfels.

Im Schatten lagert der restliche Soldatenhaufen, dösend, geschwätzig, die paar Farbigen darunter sehen in der olivgrünen Hüllung mit Koppel und Schnürstiefel noch kriegerischer aus. Manche feixen und jagen sich schrittweit, Dieu merci! D’accord. Einschiffung in die Kolonien. Landgang am kargen Hochgestad der Alb. In den Augen der Spaziergänger könnte ich dazugehören, denke ich, wie sie so zu mir herüberlinsen. Fühle mich gar solidarisch, soldatisch, eine wilde, gesonderte Truppe, gerüstet fürs Außerordentliche, schlendernd, verschwiegen, seit Jahren freigestellt. Allein unterwegs mit leichtem Gepäck. Ohne Auftrag. Auf den warte ich.

Ameisen

Auf den Magerrasen blühen die Schlüsselblumen. Ich drücke mich durchs Wacholderdicht und gerate auf eine Abseite, eine Heide mit Wetterbuchen, wo die Ameisen bauen. Es ist windstill hier; keine Menschen. Die Ameisen sind die großen rotschwarzen mit den mächtigen Zangen, die man Klemmer nennt, vor denen hatte ich als Kind gehörigen Respekt. Einer der Kegel lehnt breit an einem Baumstamm hinauf, dunkel im Nähertreten von Gewimmel, nadelfein gelesen. Immer möchte man das Getümmel studieren, denke ich, so fern es auch ist. Aber da zeigt sich nichts, nichts als flirrende Fülle ohne Plan, eines jener Rätsel, die wir nicht verstehen. Von woher ist das alles gelenkt? Wohin unterwegs? Wie weiß beispielsweise diese eine im Gras mit dem Ästchen dort, was es mit der Last, die sie schleppt, auf sich hat? Zentralpsyche, habe ich einmal gelesen. Elektrische Impulse, Gemeinwohl. Duftbahnen. Im schütteren Riesenhaufen müssen die Wege viel zu knapp sein, als dass Raum bliebe für Irrtümer oder Funkstille, für so etwas wie Drang oder Ahnung oder Hilflosigkeit. Nicht einmal ihr Leib ist ihnen eigen: Werkzeuggeschöpfe oder Gott weiß was. Da nehme ich plötzlich diese eine an ihrem Zweig, hebe sie hoch und setze sie mitten in den Haufen, an irgendeine Stelle, wo sie um diese Zeit niemals hingekommen wäre.

Ich erschrecke: Was hast du getan?

Du hast eine Arbeit verrichtet, für die eine Beendigung noch nicht vorgesehen war. Du hast eine Stelle doppelt besetzt und eine andere dafür leer gelassen – so etwas kann eine Welt zerstören! Du hast mitten in den Haufen ein Nichts gerissen, einen Abgrund, diese eine da herausgerissen und hineingestellt in eine einzigartige Existenz, die sie auslöschen muss. Mitten in dem rastlosen Getan-und-Nicht-getan von fernher nun ein Offenes, eine Entscheidung: So beginnt die Sterblichkeit. Nur wir, denke ich und beuge mich dicht darüber, nur wir halten das aus. Nur wir stehen so im Offenen und leiden daran. Nur wir sind frei! Frei, Lasten zu tragen und Ahnungen zu haben, Ameisen zu verwirren, denn nun wendet sie wirr hin und her, gerät allen in die Quere, kann nirgends bleiben und ist überall zuviel. Welchen Sinn hat die Last jetzt noch? Wie lange wird es dauern, bis sie neue Weisung erhält? Wie lange, bis mein Geschöpf, die Einsame, wieder eingehen wird in die Namenlosigkeit?

Nämlich es reichen die Sterblichen eh an den Abgrund, fällt mir ein, Hölderlin, während ich sie im Gewimmel verloren habe und die ersten meine Stiefel erklimmen. Sie braucht mir nicht leid zu tun. Da unten spricht nichts und wird nichts verstanden. Da lebt es bloß. Hier oben aber, denke ich und richte mich auf, tue den Schritt zurück in die Heide, schreite lang und trete fest auf, recke mich und genieße mein Stehen hinaus in die Welt unter dem Himmel, hier oben kannst du Mensch sein!

Einwinkel

Gerne verbarg ich mich damals im Einwinkel. Hinter den Schanzwällen aus dem Erbfolgekrieg, eine magere Wiese umgeben von kahlem Wald. Trockenrasen: Frühlingsenzian, reinblau, Kreuzblümchen, Wolfsmilch. Aus kleinen Häufchen Feinerde reckt sich wilder Thymian, Quendel heißt er, dort bauen die winzigen Ameisen. Auch wilden Majoran finde ich, Dost, und pflücke die Blätter. Ich lese Kalkscherben von Steinriegeln und baue mir die Feuerstelle. Mein Essen würze ich mit den Kräutern, die Hände duften. Bald sitze ich, höre nur das Knacken der Flammen, den Abendgesang der Amsel, den Wind im Gras. Wolken am Himmel, unbewegt. Die Worte des Alten. Die Dämmerung ist lang um diese Zeit.

Als schon Stille herrscht, erkenne ich im Zwielicht eine Gestalt. Sie kommt lautlos näher, dann steht ein junger Kerl vor mir mit Stock und Rucksack. Er fragt um Erlaubnis. Wir stellen uns vor: Wir sind gleichen Rufnamens. Was ihn zur Abendzeit hierhertreibe? Er sei auf einer Wanderung von Stuttgart über die Alb. Übernachte im Freien. Suche die Mutter Erde. Alles schwingt, sagt er. Wir können mitschwingen und ins Herz der Dinge gelangen. Das verstehe ich und nicke versonnen. Und weil ich es sonst niemandem je verraten habe und weil wohl er es verstehen wird, sage ich ihm Eichendorffs Gedicht auf von dem Lied, das in allem schläft: dass die Dinge träumen und man sie wecken kann mit nur einem Zauberwort.

Lange sitzen wir und halten Zwiesprache, jeder für sich. Als es Zeit wird, tauschen wir Adressen. Ich hinterlasse ihm mein Feuer. Leg dich mit deinem Schlafsack nah an die Glut, sage ich, es wird kühl in der Nacht. Langsam steige ich durch die Wiese hinweg ins Dämmer, drehe mich noch einmal um, sehe nur noch ungenau dort ein Etwas, versunken in Einsamkeit. Ob er die Mutter Erde finden wird? Ich habe ihn seither nicht wiedergesehen.

Zeit der Apfelbäume

Spät am Abend gehe ich über die Hochfläche, es windet, der Weg führt weit über die Äcker ins Dorf. Grober Schotter, grobe Stiefel. Manchmal bleibe ich stehen unter den Apfelbäumen, krumm, müde, gehe weiter. Zwischen den Häusern angelangt, bleibt der Wind draußen. Blaue Schatten, Rauchgeruch, an den Stangen blühen die Bohnen. Ein Holzschopf. Ein Kohlgarten. In den Höfen streichen Katzen. Ich locke, und tatsächlich kommt eine, eine junge schwarze, mullemullemulle. Sie wittert mir an der hingehaltenen Hand: den Lehm vom Waldpfad, das Moos auf den Steinen, die bittere Laubstreu. Aufrecht gehe ich durchs Dorf und hoffe auf einen Brunnen, einen kalten Schluck oder eine Handvoll ins Gesicht. Ein alter Mann wässert mit dem Schlauch das Beet am Türstein. Ihn könnte ich fragen. Aber ich gehe ja. Ich gehe durchs Dorf und locke seine Katzen, bis ans Ende und wieder hinaus.

Der Duft der Schlehen

Auf der Suche nach dem Duft der Schlehen. Lass heißt ein altes Wort: matt, müde, schwärend. Hangabwärts drängt der Schritt und wird ungelenk, an den bebuschten Steinriegeln entlang quere ich immer wieder Kälteseen aus Duft, im Geheck der Waldränder, auf den Abseiten der Hänge. Im schilfernden Gras stakse ich über die jungen Stacheltriebe hinweg, Wände aus Dornicht, Kammern, Pforten, und erst unter dem Hang tauche ich ein ins Blütenmeer, kühl und süß, es wogt und steigt, auf den Grund sinken möchte ich darin. Ein Verlangen, bodenlos.

Abend zum Fluss

Im Weidengebüsch schlägt eine Nachtigall. Eigentlich will ich nur mal austreten, zu den Brennnesseln unter der Holzbrücke, mit nackten Beinen in der Wiese: Klee, Butterblumen, weiße Lichtnelken. An der Donau unten ist es still. Der Strom geht lautlos und glatt, Blasen glänzen im Schwarz; vom Dickicht hängen silbergraue Ruten und ziehen lang mit, ein Flieder reckt mit duftenden Ständen. Lange könnte ich hier bleiben, aber ich kann nicht lange bleiben hier. Barfuß und die Schuhe in der Hand, wie als Kind storchbeine ich im steinigen Bett und stehe im mähnigen Bachkraut. Das Wasser kühl bis an die Kniekehlen. Drüben im Wegstaub lasse ich dunkle Spuren, auf den warmen Brückenbrettern schwingend unter meinem Gang. Am Parkplatz steht die Sonne tief.