Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

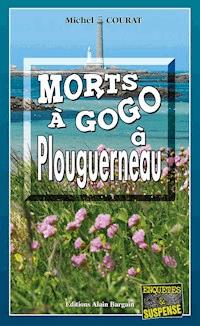

- Herausgeber: Editions Alain Bargain

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Laure Saint-Donge

- Sprache: Französisch

La vengeance aveugle d'un homme qui a tout perdu...

Terrifiant réveil pour Jérôme Valais, architecte dont les affaires périclitent. Non seulement il a une gueule de bois carabinée mais il découvre dans sa maison ses deux enfants et sa femme sauvagement assassinés. Comble de l’horreur, une lettre retrouvée dans sa chambre ne laisse aucun doute : c’est lui le meurtrier !

À moins… à moins qu’il ne s’agisse d’une machination, montée par ses associés véreux ? Pour Jérôme, voilà la seule explication possible ! Commence donc pour lui une féroce mais aveugle vengeance. Laure Saint-Donge, dite LSD, saura-t-elle arrêter le massacre et trouver la vérité ?

Ce polar breton nous invite à suivre la célèbre détective Laure Saint-Donge dans le 11e tome de ses enquêtes passionnantes !

EXTRAIT

— T’es déjà là ! Maman vient de nous dire que tu n’étais pas encore rentré !

— Je voulais lui faire une surprise, alors je suis rentré comme un cambrioleur…

— Mais… t’as pleuré ? dit le jeune homme en regardant le visage de son père.

— Un peu ! Mais c’est de joie, tu sais !

La tête de son fils n’est qu’à quelques centimètres de la sienne. Alors, d’un geste brusque, il entoure le cou de son fils de ses deux mains, et il se met à serrer, à serrer tout en regardant le plafond. « Sur tout ne pas regarder ses yeux, sinon, je n’aurai plus le courage », se dit-il.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

Trois grands principes guident [l']écriture [de Michel Courat] : des protagonistes qui appartiennent à la vie locale, un suspense jusqu'à la dernière ligne et de l'humour. Les gens du pays doivent se reconnaître et les autres avoir envie de venir découvrir la région. -

Le Télégramme

Editions Bargain, le succès du polar breton. -

Ouest France

À PROPOS DE L'AUTEUR

Si, pour des raisons professionnelles,

Michel Courat vit actuellement en Belgique, après 9 ans passés en Angleterre, ce vétérinaire a laissé son cœur dans le Trégor. Amoureux de Locquirec depuis toujours, il y a exercé pendant des années avant de partir s’occuper de protection animale à l’étranger. Mais il revient dans “sa” Bretagne aussi souvent que possible, et c’est là qu’il a écrit

Ça meurt sec à Locquirec, son premier roman policier. Auparavant, il a déjà publié trois ouvrages humoristiques :

Gare aux Morilles (1998),

La Brise de la Pastille (2000), et

Mots pour rire (2001).

À PROPOS DE L'ÉDITEUR

"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -

Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.

Pour AYLEEN qui a vu le jour en même temps que ce livre et pour ses parents Audren et Franck, qui ont bien travaillé pour la retraite de leurs parents.

Et pour Jacky Lachuer,

Avec une amicale pensée pour sa femme Denise.

« On a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise qu’on en a juste une. »

Confucius

« La plus grande preuve d’amour qu’on puisse donner à une girafe, c’est de lui tricoter un foulard. »

Confucius

« L’homme n’est pas fait pour travailler, la preuve c’est que cela le fatigue. »

Voltaire

REMERCIEMENTS

- Ty Bar, à Plouguin

- Jestin Cycles à Lesneven

- Hôtel Castel Ac’h, Plouguerneau

- Carré Saint-Michel, Plouguerneau

- Crêperie Le Lizen, Plouguerneau

- Le Franc Bord, Plouguerneau

- L’Auberge du Pont, Lannilis

- Les Oliviers, Lannilis

- Jean-Alexis David et les piscines Waterair

PROLOGUE

Vendredi soir, 15 octobre

Jérôme Valais vient juste de se poser à l’aéroport de Brest-Guipavas, après un vol sans histoires. Avec un S à histoire. Car les trois cent et quelques pages qui suivent vont vous démontrer que ce vol en a une, histoire, longue et difficile, que je vais vous raconter. Mais pas tout de suite… En remontant dans sa Renault Laguna laissée au parking, l’architecte peine à retenir ses larmes. Il lui faut même quelques minutes pour récupérer une certaine sérénité… et une vue normale. Le temps d’essuyer ses lunettes embuées, de caresser sa barbe poivre et sel qui plaît tant à sa femme, de remettre de l’ordre dans son épaisse chevelure grise et il met le contact, direction la maison de famille, là-haut sur la côte, à la pointe nord-ouest de la Bretagne, à Plouguerneau. Bien vite, une impulsion, subite évidemment, le fait bifurquer vers Portsall, adorable port de pêche, mais lieu de triste mémoire, celui du naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978. Les kilomètres défilent sur la D26, les minutes aussi, chacune voyant son moral, comme son courage, descendre inexorablement. Sans même s’en rendre compte, il a ralenti l’allure et roule maintenant à un train de sénateur grabataire. En traversant Plouguin, l’enseigne d’un café lui fait ouvertement de l’œil. « Allez », se dit-il, « ça va me redonner du tonus ! » Il pousse la porte du Ty Bar, dans l’indifférence générale. L’ambiance bon enfant lui apporte un bref mais appréciable sentiment de réconfort. Du côté du guichet dévolu aux jeux de hasard, une chance au grattage et parfois une au tirage, une petite file d’attente s’est formée. Des joueurs impatients de payer leurs impôts en jouant à l’Euromillions ou autres tentations de gains aléatoires. Il hésite quelques instants avant de rejoindre la mini-cohorte des optimistes qui espèrent, malgré les statistiques, faire fortune, mais finalement se rabat sur le bar où la serveuse s’empresse de prendre sa commande. « Un whisky, s’il vous plaît, double ! » Un whisky qu’il avale cul sec. Avant que d’autres viennent s’ajouter au premier… Une loterie alcoolisée avec laquelle on n’a aucune chance de gagner, si ce n’est quelques moments d’oubli, et c’est bien ce qu’il cherche en ce moment.

*

La Laguna repart vers Portsall avec un conducteur transcendé par le stimulant, normalement à consommer avec modération, avalé dans le bar. Sa nouvelle assurance, artificielle, le pousse à côtoyer des vitesses excessives, ce qui ne l’empêche pas d’arriver sans encombre sur le petit port. Il gare soigneusement sa voiture près du môle, l’avant tourné vers la mer. Il fait quelques pas, va jusqu’au bout de la digue, tandis que son cerveau commence à comparer sa situation personnelle avec celle du pétrolier juste avant son naufrage. Il passe de longues minutes à scruter le large, cherchant à reconstituer sur l’écran de sa mémoire les circonstances exactes de la catastrophe. De retour à sa voiture, il reprend la route du sud et rejoint l’un des monuments les plus célèbres de Portsall, la croix de Guilliguy, entourée de son dolmen et de son menhir. Une croix de granite perchée sur un promontoire et offrant une vue remarquable sur la côte. Ses yeux balayent la paisible anse portuaire tandis qu’il s’adosse à la croix, se remémorant les mots de l’écrivain Émile Souvestre, mots qu’il s’est amusé tant de fois à réciter avec sa femme : « C’est debout sur la pointe du Guilliguy, appuyé à un dolmen, les yeux rivés sur la mer qu’il faut aller méditer quand la vie étroite du monde vous blesse ; on devient fort à cet air de l’océan qui vous coule dans la poitrine. On se sent retrempé et vivace. » Une réflexion faite pour retrouver la pêche, qui prend tout son sens à ce moment précis de sa vie. C’est l’esprit redevenu clair, sûr de sa décision, qu’il retrouve le chemin de la maison familiale. Pont de Tréglonnou, Lannilis, le bourg de Plouguerneau, Kéruzal et le voilà qui rejoint son domicile à Trolouch Saint-Michel, à quelques centaines de mètres de la discothèque la plus célèbre du secteur. La Renault s’engage au ralenti dans la cour des “Mélèzes”, sa villa flambant neuf, résolument moderne. Les pneus ne font aucun bruit sur l’enrobé fraîchement posé. Une arrivée en douceur, puisqu’à l’intérieur, personne ne se manifeste. Jérôme Valais reste, quelques secondes, impassible, les mains posées sur le haut du volant. Toujours aucun mouvement venu de la maison. Si seulement, à ce moment-là, elle avait… Cela l’aurait-il fait changer d’avis ? Il ne le saura jamais, puisque rien ne s’est passé. Il respire un grand coup, vide la flasque de whisky posée sur son siège, qui, normalement attend sagement dans son sac de golf, et descend. Il marche comme un automate vers l’entrée principale de la propriété. Alors qu’il ne reste plus que quelques mètres à peine, son pas ralentit, devient hésitant. Il s’approche de la porte en bois blanc massif. Sur sa droite, par la fenêtre du salon-salle à manger, ne filtre aucune lumière. Sa main se pose lentement sur la poignée, s’attarde, sans faire le moindre geste pour ouvrir le battant. Une affreuse migraine lui enserre le crâne et il sent battre ses tempes. L’espace d’un instant, il s’apprête à renoncer, tant la douleur redouble d’intensité. Instant fugace, car le mal de tête – Dieu sait pourquoi – s’estompe presque aussitôt, lui permettant de reprendre ses esprits. Il ouvre l’huis en silence, entre dans le hall tel un cambrioleur, sans faire le moindre bruit. Pas une lueur au rez-de-chaussée, mis à part un rai lumineux venu tout droit de la cuisine, dont la porte est à peine entrebâillée. À entendre le bruit du robot ménager, Sabine, sa femme, doit préparer un hachis, sans doute pour lui concocter son plat favori, des poivrons farcis. Avantage de la situation, elle ne s’est pas rendu compte qu’il était rentré et il peut avancer sans qu’elle interrompe ses préparatifs culinaires. Quelques mètres encore et il rejoint l’escalier en colimaçon, aussi silencieux qu’un Indien sur le sentier de la paix. Du premier étage descend une musique de variété, un son qu’il ne peut pas ne pas reconnaître : « Gimme, gimme, gimme » du groupe ABBA. À l’évidence, sa fille Vanessa, quinze ans, fan de karaoké, s’entraîne pour sa prochaine soirée. Quant à son fils, Jules, du haut de ses douze ans, il doit encore user ses yeux et son énergie en jouant à la console, son casque sur la tête. Veillant à monter aussi doucement que possible, pour minimiser tout risque de grincement intempestif, Jérôme Valais n’est pas long à atteindre le palier et sa profonde moquette qui absorbe tous les sons. Là, il marque un court temps d’hésitation, regardant tour à tour les portes des chambres de ses enfants. Rien n’a changé dans l’environnement sonore, que ce soit au premier étage ou au rez-de-chaussée. Dernière chance de changer d’avis, dernière grande inspiration, mais sa décision est prise, irrévocable. Il s’approche à pas feutrés du domaine de son aînée, avec d’infinies précautions, il appuie sur la poignée et entrouvre légèrement le battant, de façon à juste pouvoir passer sa tête. Vanessa, son casque sur la tête, micro à la main, ne quitte pas l’écran des yeux, celui où défilent les paroles de la chanson du groupe suédois. Assise au bout de son lit, les fesses posées sur ses talons, elle chante avec tant de cœur et de concentration qu’elle ne remarque même pas l’arrivée de son père. Et ce d’autant plus que l’entrée de sa chambre se situe côté tête de lit. Sans tourner la tête, elle ne peut rien voir. Valais est maintenant dans la pièce, il referme soigneusement la porte, enlève avec précaution la ceinture du peignoir de sa fille, suspendue à une patère. En deux pas, il est à hauteur de la nuque de la chanteuse insouciante. Prestement, il entoure le bout de tissu autour de son cou et se met à serrer aussi fort qu’il le peut. Les yeux fermés, des larmes coulant sur son visage, il ne peut voir la réaction de l’adolescente. Il sent juste ses ongles essayant d’arracher l’horrible garrot qui, seconde après seconde, la rapproche de l’asphyxie. Son visage, devenu érubescent, vire bientôt au pourpre, tandis que le reste de son corps cherche, vainement, à se débattre. Mais l’étrangleur ne lâche pas sa prise, bien au contraire. Et quelques dizaines de longues et horribles secondes plus tard, le corps de la toute jeune femme se relâche. Ses yeux exorbités expriment son atroce surprise, tandis que son visage cyanosé, devenu inerte, n’est plus qu’un poids mort soutenu par les mains meurtrières de celui qui fut son géniteur. Dans un dérisoire cérémonial, celui-ci enlève alors la ceinture du cou de sa victime, embrasse tendrement son visage, tandis que ses propres yeux ruissellent de pleurs. Puis il lui enlève son casque, le repose sur la table de nuit, et il allonge sa fille sur le lit, recouvrant son corps avec sa couette comme si elle était paisiblement endormie.

Dans la chambre d’à côté, Jules n’a pas bougé, sans doute toujours trop occupé par sa console. Pourtant, un bruit imprévu vient de faire paniquer le père assassin. Malgré la musique d’ABBA, il peut entendre nettement quelqu’un s’engager dans l’escalier. Pas le temps de réfléchir, ou de trouver une échappatoire, car il entend sa femme, arrêtée à mi-hauteur entre le rez-de-chaussée et le premier étage, qui hurle :

— Bon, les enfants, Papa ne va plus tarder, il serait temps que vous mettiez la table !

En guise de réponse, Jules se contente d’un tonitruant :

— Ouais, ouais ! Dans cinq minutes, j’finis ma partie !

Le père infanticide, afin de ne pas éveiller les soupçons, lance, en essayant de prendre une voix féminine.

— Deux minutes, j’arrive…

Les deux réponses suffisent à la mère de Vanessa et de son frère car elle redescend aussitôt dans sa cuisine, arrachant par là même un horrible et indécent soupir de satisfaction chez son mari. Celui-ci sait maintenant qu’il doit agir vite. Alors sans prendre plus de précautions, il ressort de la chambre où le DVD de karaoké vient d’envoyer une nouvelle chanson d’ABBA, horriblement de circonstance : « Money, money, money… » Il frappe discrètement à la porte de Jules qui avec son casque sur les oreilles, n’a pas entendu le son trop faible. Quand son père ouvre la porte, la surprise se lit sur le visage de l’adolescent, vite remplacée par un grand sourire. Il quitte sa position assise sur le tapis, face à l’écran de la télé, et saute dans ses bras pour lui faire un gros bisou.

— T’es déjà là ! Maman vient de nous dire que tu n’étais pas encore rentré !

— Je voulais lui faire une surprise, alors je suis rentré comme un cambrioleur…

— Mais… t’as pleuré ? dit le jeune homme en regardant le visage de son père.

— Un peu ! Mais c’est de joie, tu sais !

La tête de son fils n’est qu’à quelques centimètres de la sienne. Alors, d’un geste brusque, il entoure le cou de son fils de ses deux mains, et il se met à serrer, à serrer tout en regardant le plafond. « Surtout ne pas regarder ses yeux, sinon, je n’aurai plus le courage », se dit-il. Et pourtant, quelle abominable détresse, quelle horrible souffrance, mêlée d’incompréhension, il y verrait… Jules, du haut de ses douze ans, fait tout ce qu’il peut pour s’arracher aux griffes étrangleuses de son père. Avec ses mains, il essaie de desserrer l’étau qui lui écrase petit à petit la trachée, tandis que ses pieds et ses genoux viennent frapper le corps de son papa pour essayer de le faire lâcher prise. Mais la résistance du “Petit Prince”, comme l’appelle, ou plutôt l’appelait sa mère, ne dure pas longtemps. Son corps asphyxié n’est bientôt plus qu’un poids sans vie qui s’écroule aux pieds de celui qu’il a tant aimé. L’architecte soulève alors délicatement le corps du frère de Vanessa et le met au lit, suivant le même cérémonial que pour sa sœur. Après s’être passé un peu d’eau sur le visage, afin d’effacer, autant que faire se peut, les larmes qu’il vient de verser, il remet de l’ordre dans les deux chambres, éteint les écrans et redescend sans prendre de précautions spéciales.

Quand il pénètre dans la cuisine, Sabine, sa femme, ne réagit même pas, le bruit qu’il fait s’avérant couvert par le bruit du four et de la hotte aspirante. Il se passe bien quelques secondes avant qu’elle ne se retourne et sursaute de surprise.

— Oh ! Tu m’as fait peur, je ne t’ai pas entendu arriver !

— Parce que je voulais te faire une surprise ! répond-il, en l’embrassant tendrement sur la bouche.

— Eh bien, c’est réussi ! Alors qu’est-ce que cela a donné à Paris ?

— À Paris ? Rien du tout ! Le gars s’est foutu de moi, foutu de moi ! Il m’a dit que c’était de ma faute, de notre faute, et qu’il ne pouvait strictement rien pour nous.

— Alors, qu’est-ce qu’on va faire ? demande Sabine d’une voix tremblotante d’émotion.

— Il n’y a plus rien à faire, Sabine, malheureusement. Plus… rien.

Devant les yeux incrédules de sa femme, il empoigne un grand couteau de cuisine dans le râtelier fixé au mur, il se retourne et enfonce la lame d’un coup sec dans le ventre de sa femme en répétant :

— Plus rien à faire, malheureusement.

Les yeux rivés sur l’horrible objet qui dépasse de son abdomen, les deux mains enserrant le manche du couteau, Sabine Valais, le visage reflétant sa stupeur, trouve encore la force de murmurer à l’intention de son mari :

— Mais pourquoi, Jérôme ? Pourquoi ?

Ce sont ses derniers mots avant qu’elle ne tombe à genoux sur le carrelage, puis s’écroule sur le sol, poussant un dernier râle. Après avoir vérifié que sa femme était bien morte, le triple assassin, à genoux lui aussi, caresse doucement les cheveux de sa femme et couvre son visage de baisers. La scène dure une bonne dizaine de minutes, et il finit par murmurer à son oreille :

— Je vais bientôt vous rejoindre, ne t’inquiète pas. Quelques documents à classer, une lettre à rédiger, et je vous rejoins.

Le temps d’aller chercher son porte-documents et son ordinateur portable dans sa voiture, et Jérôme Valais s’installe dans son bureau. Un long moment. Avant de monter au premier, une bouteille de vodka à la main, de passer dans la salle de bains, d’ouvrir l’armoire à pharmacie qui regorge d’anxiolytiques et d’antidépresseurs divers, souvenirs d’une dépression nerveuse pas si lointaine, de passer embrasser sur le front, une dernière fois, ses enfants. Quand il regagne sa chambre, ou plutôt la chambre conjugale, il sait ce qu’il lui reste à faire…

I

Trémel (Côtes-d’Armor), maison d’Hugues Demaître, quelques jours auparavant

— Alors comment va Tanguy ? Il se remet de ses sales moments ?*

— T’inquiète ! Il est aux anges ! Non seulement il a pu reprendre son boulot sans problème, mais en plus Isabelle a eu tellement peur qu’elle s’est découvert une âme d’infirmière très attentionnée. J’ai pu parler seule à seul avec Tanguy, il n’en revient pas : elle est aux petits soins pour lui, elle lui prépare des bons petits plats, elle ne lui a jamais fait autant de câlins, et cerise on the cake, il vit chez elle. Elle qui avait toujours dit qu’elle ne voulait pas de bonhomme en permanence dans sa maison, que la routine tuait l’amour, elle ne veut plus le laisser partir.

— En attendant, ça fait quelque temps qu’on ne s’est pas vus, on pourrait s’organiser un petit truc avant que l’hiver arrive ?

— C’est vrai qu’avec nos vacances en plus, on n’a même pas eu le temps de se faire une seule bouffe !

— On pourrait se faire un resto ce week-end, en plus il y a les Valais, tu sais, mes amis pharmaciens qui ont une maison à l’Île-Grande qui viennent passer quelques jours. Comme ça, on ferait d’une pierre deux coups, non ?

— Gérald et Christine, cela me fera plaisir de les revoir ; depuis qu’on s’est rencontrés, au moment du Coup de grisou à Pleumeur-Bodou on s’est à peine aperçus, comme ils viennent au mois d’août…

— C’est toujours pareil, eux, leur officine est à Paris, donc août c’est la saison creuse, ils peuvent fermer sans problème. Mais pour moi, c’est la pleine saison, et trouver un remplaçant, tu sais combien c’est une galère. Bon, je leur téléphone et on se met d’accord pour une bouffe, je pense que Tanguy et Isabelle suivront ?

*

Samedi matin, 16 octobre, maison de Jérôme et Sabine Valais

Six heures vingt-cinq du matin. Oserais-je écrire qu’un silence de mort règne dans la maison ? Oserais-je ? Et pourquoi pas ? Je pourrais même l’écrire au pluriel : un silence de morts règne dans la maison. Poussons la porte de la cuisine : Sabine gît allongée sur le côté dans une mare de sang coagulé. Sur son visage livide se devine encore l’effroyable surprise de ce coup de poignard asséné par celui qu’elle croyait être l’homme de sa vie et qui aura été celui de sa mort. Au premier étage, les corps des deux adolescents reposent sagement. On pourrait croire qu’ils dorment paisiblement s’il n’y avait le teint bleuâtre de la peau de leur visage, et ces yeux à moitié exorbités. Reste la chambre parentale un peu plus loin dans le couloir. Celle où repose le corps de Jérôme Valais. Allongé à plat ventre sur le tapis au pied du lit, entouré de vomissures, les vêtements trempés, il semblerait juste assoupi. Au pied de la table de nuit, une bouteille de vodka vide et renversée, deux boîtes d’anxiolytiques et deux d’antidépresseurs, visiblement vidées de leurs comprimés. Posée contre la lampe de chevet une grande enveloppe de papier kraft sur laquelle sont écrits, au crayon-feutre, ces simples mots : « Pour comprendre. »

*

Samedi, maison de Jérôme et Sabine Valais, 11 heures du matin

Leur Audi A3 bleu métallisé garée à côté de la Renault Laguna de Jérôme Valais et de la Ford Fiesta de sa femme, Christine et Gérald Valais regardent la maison de l’architecte plantés devant la porte d’entrée, sans comprendre.

— Ça, pour une surprise, c’est une surprise ! Tu lui téléphones jeudi, tu lui demandes s’ils restent à Plouguerneau pour le week-end et après, tu me dis qu’on va leur faire une surprise et débarquer à l’improviste avec du champagne. Tu ajoutes même : « En plus, c’est du Coche, le préféré de mon frère il sera content ! » Résultat des courses, ils ne sont pas là ! Pas de Sabine ni de Jérôme, et en plus manifestement, les enfants ne sont pas là non plus. Même s’ils aiment la grasse matinée, je pense que nos coups de sonnette auraient fini par les réveiller, tu ne crois pas ?

— Écoute, Christine, je suis aussi surpris que toi. Quand je l’ai eue au téléphone avant-hier, Sabine m’a dit qu’elle passait le week-end en famille puisque, pour une fois, Jules n’avait pas de compétition de judo.

— Et ils ne répondent pas sur leur portable ?

— Je n’ai pas celui de Jérôme, et quand j’appelle celui de Sabine je tombe sur la messagerie. J’ai déjà laissé trois messages. Mais elle ne rappelle pas.

— Bon ! Qu’est-ce qu’on fait ? Moi, je n’ai pas fait tous ces kilomètres pour me casser le nez. Alors soit on va faire une balade et on revient d’ici une demi-heure, soit on fait le tour des voisins et on leur demande s’ils savent où ils sont, soit on cherche s’ils n’ont pas planqué une clé quelque part sous un pot de fleurs ou autre chose, et on les attend à l’intérieur…

— Personnellement, je serais en faveur de la solution 1 en premier, puis solution 3, et si ça ne marche pas, il nous restera la solution 2, les voisins.

Quand ils sont remontés dans leur berline de luxe, Gérald s’enquiert :

— Alors où me proposes-tu d’aller, ma chérie, c’est toi qui as la carte, alors à toi de jouer !

Un bref coup d’œil sur la carte touristique du secteur, prise au passage à l’Office du tourisme de Plouguerneau, et accompagnée d’explications données par une hôtesse aussi souriante que compétente, et leur choix est fait : direction Penn-Enez, une presqu’île dévolue aux pêcheurs, située à moins de cinq minutes en voiture de la maison des Valais. À peine arrivés sur le môle envahi de voitures de pêcheurs et d’annexes, ils descendent prendre un bon bol d’air iodé, admirant d’un regard panoramique le paysage qui s’offre à eux. Même si c’est déjà l’arrière-saison, nombreux sont encore les bateaux de pêche-promenade mouillés au sud de la digue. Au nord, sur leur gauche, un espace de landes parcouru de chemins piétonniers semble leur tendre les bras. Ils n’hésitent pas longtemps et flânent au milieu de ce paysage préservé, admirant au passage les lumières irisées qui dansent devant eux. Un peu plus loin, à quelques dizaines de mètres de la côte, un îlot rocheux leur fait de l’œil : an Dol Ven est son nom, leur apprend la carte. Le temps clément leur offre en prime une visibilité vers le large exceptionnelle, et pour eux qui habitent tout près des Sept Îles chères à Perros-Guirec, la sauvage beauté des lieux les conforte encore plus dans leur amour de la Bretagne.

— T’auras beau dire, Gérald, mais on est quand même gâtés dans ce pays, on n’a peut-être pas toujours du soleil, mais où qu’on aille, la nature nous réserve de belles surprises.

— Tu as raison, ma chérie, ici aussi c’est magnifique, et en plus, on est vraiment au bout du monde… La prochaine terre c’est New York ! En attendant, et en parlant de surprises, j’aimerais bien que ton frère nous en fasse une bonne, en étant là. Allez, on retourne à la voiture, moi je me boirais bien un petit apéro !

— Et moi aussi !

*

Extérieurement, rien n’a changé quand l’Audi revient se garer devant la maison de Jérôme et Sabine. Pas de bon augure, pensent-ils au même moment… Les coups de sonnette et les tambourinages de porte sans réponse ne font que renforcer leur pessimisme. Toujours pas de réponse au téléphone. Pragmatique, Gérald Valais propose donc à sa femme de passer au plan numéro 3 : essayer de trouver une clé de secours planquée dans un endroit judicieux. Les deux pharmaciens se posent à quelques mètres de la façade, à hauteur de la porte d’entrée, et essayent de se mettre à la place de leur sœur et belle-sœur.

— Alors, demande avec une évidente pointe d’énervement Gérald, si c’était toi, tu l’aurais mise où cette clé ?

En guise de réponse, sa femme s’avance vers la maison et se met à soulever systématiquement tous les pots de fleurs qui encadrent la porte d’entrée. Sans succès. Perplexe, Gérald hésite beaucoup plus que sa femme avant de soulever les diverses pierres qui agrémentent la rocaille, encore toute fleurie d’asters et de chrysanthèmes, qui s’étend devant la villa. Une recherche tout aussi infructueuse.

— Bon, je vais te dire, grogne le pharmacien, ça commence à me les briser menu. Je ne vais pas passer une partie de mon long week-end devant une porte fermée. Alors je te propose de faire le tour de la maison, de voir s’il n’y a pas un autre moyen de rentrer, et s’il n’y a rien, on demande à deux-trois voisins et on retourne chez nous.

— Je t’avoue que je ne comprends pas, mais je pense que ta solution est la bonne. Je passe par la gauche et toi par la droite ?

— Bien reçu, mon adjudant ! répond d’une voix ferme son mari.

Et marris, ils le sont tous deux – et une femme marrie, ce n’est pas si fréquent – quand ils se retrouvent à l’arrière de la maison, face à l’entrée de service. Bien évidemment, ils trouvent encore porte close et recommencent leur exploration des pots de fleurs et pierres alentour, autant de cachettes susceptibles d’abriter la clef de la maison. Cinq bonnes minutes de vaines recherches les incitent à envisager le recours au joker n° 2, à savoir l’appel aux voisins. Ils sont prêts à lever le camp, direction la maison d’à côté quand Christine Valais entrevoit, entre deux rosiers, non loin de la porte arrière, un drôle de petit crapaud métallique, aux reflets cuivrés. Ayant bien vu que la bestiole n’était ni vivante ni un prince charmant en devenir, elle a vite fait de le prendre dans ses mains et de découvrir le pot aux roses, en l’occurrence, le pot à la clé. La bestiole métallique s’avère en effet composée de deux parties, une ventrale, une dorsale qui s’emboîtent parfaitement et qui sont creuses à l’intérieur, laissant largement la place d’y laisser une clé. Et comme l’animal est d’une couleur astucieusement proche de la réalité, c’est le subterfuge parfait pour dissimuler le sésame de la porte de service. À condition de ne pas habiter dans une zone de haute délinquance.

— Bon, lance avec un grand soupir de soulagement madame Valais, pharmacienne de son état, on va pouvoir au moins les attendre au chaud.

— On va se faire un petit café, ça les fera venir !

Et monsieur et madame pénètrent, on ne peut plus détendus, dans la maison de leur frère et beau-frère. Détendus, ils le sont, mais dans cette maison du malheur, vont-ils le rester longtemps ? Politesse oblige, ils commencent par vérifier que personne n’est là :

— Y’a quelqu’un ? lancent-ils quasiment à l’unisson, comme l’avait dit Neil Armstrong, une belle nuit de juillet 1969.

Et bien évidemment, y’a “person” qui répond, pas même Gaston. Alors le pharmacien et sa femme suivent leur plan initial et se retrouvent dans la cuisine pour se préparer leur petit café. Rien ne les trouble quand ils poussent la porte si ce n’est une certaine odeur dont je vous épargnerai la description, car je ne voudrais pas heurter les âmes et les narines sensibles. Nul cadavre en vue car le corps est dissimulé par l’îlot central qui trône en plein milieu de la pièce, comme tout îlot central qui se respecte. Ce n’est donc que quelques dixièmes de secondes plus tard que les deux époux font la macabre découverte. Ils ont beau être des professionnels de santé, et donc habitués à des spectacles parfois rebutants – furoncles, acné, eczémas, brûlures, mycoses, connerie etc. – là, l’effet de surprise est tel qu’ils ne peuvent se contenir. Dans un style différent, il est vrai : Monsieur la joue grand style, très Comédie Française :

— Putain ! Sabine ! Ce n’est pas possible ! Qu’est-ce qui s’est passé ?

Il ne met pas longtemps à comprendre en voyant le manche du couteau de cuisine, sortant de l’abdomen, et la mare de sang qui entoure le cadavre. Sans la moindre conviction, il s’agenouille pour vérifier le pouls et le cœur, tandis que Christine Valais réagit plus sobrement :

— Mon Dieu ! Ô, mon Dieu ! Sabine ! Ce n’est pas possible ! Et elle s’assoit aussitôt, sur une chaise bienvenue, sentant ses jambes défaillir. Mais qui a pu faire ça ? Dis-moi que je rêve, Gérald, ce ne peut pas être vrai ! Pas Sabine ! Pas comme ça !

— Elle a dû mourir sur le coup, mais quel est le salaud…

Il n’achève pas sa phrase, interrompu par la voix décomposée par l’émotion de sa femme.

— Il faut prévenir la police, tout de suite !

— Oui, oui ! On va le faire, mais comme la voiture de Jérôme est là, j’aimerais qu’on jette un œil dans toute la maison avant…

— Écoute, Gérald, tu ne crois pas qu’en faisant cela, on pourrait gêner l’enquête, « polluer » la « scène de crime » comme ils disent à la télévision ?

Le visage marqué par la douleur et la tristesse, les neurones déconnectés par l’incompréhension et la violence de la vision, le pharmacien met quelques secondes à répondre. Sa voix, noyée de sanglots, malgré ses efforts pour les contenir, chevrote légèrement quand il répond :

— Christine, on vient de retrouver Sabine sauvagement assassinée, et je te rappelle que la voiture de mon frère est là, il est donc sans doute quelque part dans la maison, et les enfants aussi. S’il a été lui aussi attaqué ou si les enfants l’ont été, je ne me vois pas attendre la police pour le savoir : d’autant plus que, si c’est le cas, ils ne sont peut-être que blessés, et si on intervient maintenant on a une chance de les sauver ! Allez ! On monte !

L’air tout aussi effondré que son mari, madame Valais émet toutefois une hypothèse qui freine l’ardeur de son époux.

— Et si l’assassin ou les assassins sont encore là ? Ils peuvent s’en prendre à nous… Ce serait plus prudent de prévenir la gendarmerie, tu ne crois pas ?

— Pour l’instant, on ne prévient personne, je veux savoir tout de suite ce qui est arrivé à mon frère et aux enfants. Quant à l’assassin, ça m’étonnerait qu’il soit toujours là, le corps de Sabine est froid, le sang coagulé, à mon avis, il a dû se faire la malle il y a longtemps.

— Sans doute ! Mais prends au moins quelque chose pour te défendre !

— Tu as raison !

Et il empoigne le tisonnier sur le serviteur de la cheminée et monte à pas prudents l’escalier. Suivi, quatre marches plus loin, par sa femme. Enfin le palier. Pas un bruit. Première chambre, celle de Vanessa. Elle paraît endormie, même si à l’heure du déjeuner, cela semble étrange, mais ce qui malgré tout donne un petit espoir aux époux Valais. Malheureusement, un examen plus approfondi de la jeune adolescente ne laisse aucun doute à Gérald. L’air plus sinistre qu’un inspecteur du fisc découvrant que vous avez correctement déclaré vos impôts, il se tourne vers sa femme et lui annonce l’abominable nouvelle :

— Vanessa est morte, étranglée. Marchant comme des zombies, ils entrent dans la chambre de Jules pour faire une troisième horrible découverte. C’en est trop pour la pauvre Christine qui, à genoux sur la moquette, la tête enfouie dans la couette de celui qui fut son neveu, si plein de vie et toujours rieur, pleure à chaudes larmes, alternant prières, cris d’insultes et invectives à l’encontre du ou des auteurs de ces odieux crimes. Abandonnant sa femme en pleine crise de nerfs, tenant à peine debout, submergé par l’émotion, Gérald Valais n’a plus qu’une idée en tête, savoir si son frère a subi le même sort que le reste de la famille. Il marque pourtant une brève hésitation avant de pousser la porte et de découvrir le spectacle qui s’offre à ses yeux ébahis : une bouteille de vodka traîne sur le couvre-lit tandis que plusieurs boîtes de comprimés, vides, jonchent le tapis devant la lampe de chevet. Un simple coup d’œil de professionnel du médicament suffit au pharmacien parisien pour identifier les deux produits précédemment contenus dans ces emballages, du Tizipanpam 30 mg, un anxiolytique puissant, et du Reneklan 10 +, un antidépresseur, dont un seul comprimé endormirait un éléphant insomniaque. Un mélange étonnant et détonant qui n’offre aucune chance à celui ou celle qui l’aurait consommé. La forme sur le lit, immobile, emmitouflée sous draps et couettes ne laisse même pas dépasser un bout de visage. Tandis que sa femme sanglote à grosses larmes dans la chambre d’à côté, Gérald Valais, les joues couvertes elles aussi de pleurs, ne croit plus aux miracles quand il relève le drap qui recouvre la tête de son frère. Son geste est très lent comme s’il voulait retarder l’horrible vision, retarder la révélation de l’abominable vérité. Mais le spectacle qui s’offre à lui est encore plus surprenant que celui qu’il redoutait… Pas de cadavre, mais un sac de sport et un oreiller plié en deux, le tout donnant l’illusion d’un corps allongé sous la couette.

*

Samedi 16 octobre, début d’après-midi, Plouguerneau, maison de Sabine et Jérôme Valais

Assis dans le salon tout en cuir blanc, Laure Saint-Donge et Hugues Demaître font face à leurs amis de longue date. L’air prostré, regardant plus souvent leurs chaussures que les yeux de leurs interlocuteurs, les pharmaciens parisiens, Gérald et Christine, tentent avec difficulté de faire admettre leur point de vue à leurs hôtes. Hugues, en particulier, ne comprend pas l’attitude de son confrère.

— Tu m’excuses, Gérald, mais je ne te suis pas du tout. Tu nous fais venir dans le plus grand secret, refusant de nous dire quoi que ce soit ; à peine sommes-nous arrivés, tu nous annonces que la famille de ton frère a été massacrée, et pourtant, tu n’as pas prévenu la police, ou plutôt la gendarmerie ! J’aimerais piger, c’était la première chose à faire, non ?

Laure, balafrée mais sereine, approuve d’un mouvement de tête, attendant impatiemment la réponse du potard parisien. Qui ne se fait pas attendre.

— Écoutez, je vais être très cash avec vous, je ne veux pas qu’on prévienne la police pour deux raisons. La première c’est que si la presse est au courant, cela va faire un scandale énorme, qui risque d’éclabousser toute la famille…

— Et bien sûr aussi ta réputation ! l’interrompt Laure, au comble de l’indignation. Mais tu te rends compte que ta famille vient d’être sauvagement assassinée, et toi tu ne penses qu’à ta petite officine parisienne et aux retombées économiques désastreuses que ce drame pourrait avoir ? C’est absolument dégueulasse ! Écœurant ! Ne me dis pas, Christine, que tu es du même avis ?

La jeune cinquantenaire, le visage encore rougi des larmes versées, garde la tête baissée quelques secondes. Puis elle jette un regard avide de soutien à son mari, avant de lancer d’une voix hésitante :

— Tu sais, Laure, ce sont avant tout les parents de Gérald : je les aimais beaucoup mais ce n’était – je n’aime pas en parler au passé – QUE mon beau-frère et ma belle-sœur, et des neveu et nièce par alliance. Même si je les adorais, j’ai forcément une approche un peu moins intime avec eux. C’est pourquoi je pense que Gérald est mieux habilité que moi pour prendre une telle décision. Quant à l’impact qu’un tel drame pourrait avoir sur la pharmacie, surtout si on ne retrouve pas le ou les assassins, je partage l’avis de Gérald, ce pourrait être catastrophique. Les gens ont vite fait de faire l’amalgame, surtout dans notre quartier, il n’y a pas de fumée sans feu comme on dit. Et nos clients risquent de fuir…

Outrée, mais s’efforçant de garder son calme par égard pour Hugues dont ce sont les meilleurs amis, LSD prend sur elle pour ne pas insulter le couple Valais plus violemment, et pour ne pas empoigner le combiné du téléphone et appeler les autorités.

— Vous n’allez tout de même pas me dire, lance-t-elle, d’une voix emplie de colère, que pour des raisons bassement mercantiles, vous n’allez rien faire pour que ces crimes soient élucidés ? Vous êtes infects ! Vraiment infects ! Je n’ai plus rien à faire ici ! Tu viens, Hugues ?

Son compagnon, à l’évidence très embarrassé par la situation, semble pris entre deux feux : d’un côté, son amitié pour les pharmaciens parisiens, et sans nul doute un peu de solidarité corporatiste, et de l’autre, son amour pour sa Laure chérie dont il comprend parfaitement l’indignation. C’est donc avec des propos dignes d’un diplomate qu’il essaye de calmer sa “chérinette” :

— J’ai bien écouté les arguments de Gérald et de Christine, ils n’ont pas complètement tort… Et toi, tu as raison, Laure, complètement raison. La situation est très délicate, alors tu comprends, je crois qu’il faut réfléchir un peu…

Toujours montée sur ses grands chevaux, la balafre frisottante, la journaliste-romancière ne laisse pas finir son cher et tendre.

— Excuse-moi, Hugues, mais en quoi la situation est-elle délicate ? Nous avons une famille horriblement décimée, nous avons les aveux du meurtrier sur sa table de nuit, cela me paraît extrêmement clair.

— Ce le serait si on avait retrouvé le meurtrier, mais il a disparu, ne l’oublie pas.

— Et qu’est-ce que cela change ?

— Mais tout, Laure ! Tout ! Un homme étrangle ses deux enfants, tue sa femme d’un coup de couteau et se suicide. C’est un drame atroce, mais dans un journal, ça fait dix lignes, et trois jours après, tout le monde a oublié. En plus, il est rare que les noms des victimes soient cités. Là, on retrouve trois cadavres, une lettre d’aveu et une série d’indices qui ne laisse aucun doute sur le suicide de l’assassin. MAIS on ne retrouve pas son cadavre ! Ce qui ouvre la porte à beaucoup d’hypothèses : Jérôme est-il vraiment l’assassin ou les crimes ont-ils été perpétrés par un ou plusieurs individus qui l’ont forcé après leur massacre à signer une fausse lettre d’aveu ? Une lettre où, curieusement, si Jérôme parle de suicide, il ne mentionne pas la méthode qu’il compte employer. Rien de plus facile alors que d’enlever le pseudo-assassin et de le séquestrer pour le faire chanter : il était architecte et ça gagne bien sa vie, un architecte ! Et dans certains cas, ça peut aussi avoir bénéficié de généreux dessous-de-table qui valent largement quelques efforts, de la part de malfrats, pour essayer de les récupérer. Mais il y a d’autres possibilités. Qui nous dit que ce n’est pas vraiment lui l’assassin, et qu’il n’a pas vraiment essayé de mettre fin à ses jours en avalant un mélange de vodka et de barbituriques. C’est une mixture qui ne pardonne pas. Il aurait dû y rester, crois-en mes connaissances en pharmacologie. Et pourtant, il n’était pas dans son lit quand Gérald est arrivé, il n’y a pas trente-six moyens de l’expliquer : soit il a tué sa famille, a simulé son suicide et, à l’heure qu’il est, il a filé loin d’ici pour se planquer, soit il a survécu à son mélange infernal et devant l’horreur de ce qu’il a fait, il n’a pas su réagir et a disparu, sans doute très provisoirement. Dans ce cas, il ne doit pas être loin et reviendra dès qu’il aura récupéré et réalisé ce qu’il a fait. Tu le vois, avec toutes ces hypothèses, les médias ont de quoi se faire des choux gras pendant plusieurs jours, surtout si on ne retrouve pas Jérôme. Et qui dit battage médiatique dit souvent victimes collatérales. En l’occurrence le restant de la famille, à savoir Gérald, Christine et leurs enfants. Ils vont devenir les cibles de ragots, suspicions et sans doute plus encore. On va fouiller leur vie, leur passé. Alors les conséquences économiques sur leur pharmacie parisienne et sur leur intimité aussi risquent d’être terribles. Prévenir les gendarmes ce serait les offrir en pâture à tous les journalistes en mal de copie, et avides de viande fraîche. C’est ce que tu veux ?

Même si le raisonnement d’Hugues tient la route, Laure a du mal à adhérer à ses arguments, et elle le dit haut et fort, non sans un certain mépris dans la voix.