Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

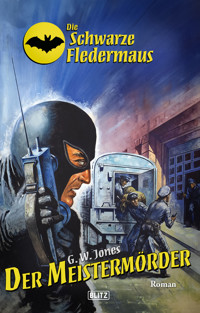

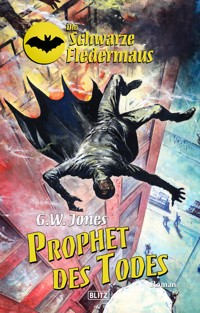

- Serie: Die schwarze Fledermaus (Kult-Kriminalromane)

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Tony Quinn greift als die Schwarze Fledermaus in einen geheimnisvollen Mordfall ein und deckt eine brisante Verschwörung auf.

Das E-Book wird angeboten von und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 178

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

DIE SCHWARZE FLEDERMAUSBand 54

In dieser Reihe bisher erschienen:

6001 – Der Anschlag von G. W. Jones

6002 – Der Sarg von G. W. Jones

6003 – Angriff der Schwarzen Fledermaus von G. W. Jones

6004 – Ein harmloser Fall von Angelika Schröder

6005 – Tote schweigen nicht von Margret Schwekendiek

6006 – Liga der Verdammten von G. W. Jones

6007 – Die Spione von G. W. Jones

6008 – Der Kreuzzug von G. W. Jones

6009 – Der Flammenpfad von G. W. Jones

6010 – Der Sieg der Schwarzen Fledermaus von G. W. Jones

6011 – Das Trojanische Pferd von G. W. Jones

6012 – Die Spur des Drachen von G. W. Jones

6013 – Das Gesetz der Schwarzen Fledermaus von G. W. Jones

6014 – Das nasse Grab von G. W. Jones

6015 – Stadt in Angst von G. W. Jones

6016 – Der unsichtbare Tod von G. W. Jones

6017 – Die Stimme der Gerechtigkeit von G. W. Jones

6018 – Die Augen des Blinden von G. W. Jones

6019 – Die Todesmaschine von G. W. Jones

6020 – Schatten des Bösen von G. W. Jones

6021 – Teufel ohne Gesicht von G. W. Jones

6022 – Prophet des Todes von G. W. Jones

6023 – Die Morde der Nazi-Spione von G. W. Jones

6024 – Die siebte Kolonne von G. W. Jones

6025 – Millionen für einen Mörder von G. W. Jones

6026 – Die Killer aus dem U-Boot von G. W. Jones

6027 – Die Vampire von Moosehead von G. W. Jones

6028 – Wächter in Schwarz von G. W. Jones

6029 – Rache aus dem Jenseits von M. S. Jones

6030 – Fabrik des Todes von G. W. Jones

6031 – Auf höchsten Befehl von A. S. Jones

6032 – Die weiße Hexe von G. W. Jones

6033 – Samariter des Todes von G. W. Jones

6034 – Mordgeschäfte von G. W. Jones

6035 – Auf falscher Fährte von G. W. Jones

6036 – Der Mann im Koffer von G. W. Jones

6037 – Bunte Steine von G. W. Jones

6038 – Tödliches Vermächtnis von G. W. Jones

6039 – Verräterische Spuren von G. W. Jones

6040 – Regie des Todes von G. W. Jones

6041 – Wer überlebt, stirbt! von G. W. Jones

6042 – Quinn unter Verdacht von G. W. Jones

6043 – Wölfe jagen im Rudel von G. W. Jones

6044 – Das Versteck am See von G. W. Jones

6045 – Johnny Hampelmann von G. W. Jones

6046 – Der Todeskandidat von G. W. Jones

6047 – Der vergessene Mord von G. W. Jones

6048 – In der Stadt lauert der Tod von G. W. Jones

6049 – Die Giftschlange von G. W. Jones

6050 – Geister der Vergangenheit von G. W. Jones

6051 – Der Mordmacher von G. W. Jones

6052 – Die Lügenmörder von G. W. Jones

6053 – Stadt aus Hass von G. W. Jones

6054 – Mord im Rathaus von G. W. Jones

G. W. Jones

Mord im Rathaus

Aus dem Amerikanischenvon W. Arnemann

Das Abenteuer Mord im Rathaus erschien im Januar 1949 unter dem Titel Thirty-One Deadly Guns in dem amerikanischen Magazin Black Book Detective.

Tony Quinn

Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.© 2023 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Harald GehlenTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogogestaltung: Mark FreierIllustration: Ralph KretschmannSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 987-3-95719-145-8

Kapitel 1 – Der lachende Killer

Das einfache Türschild trug den Namen: VICTOR DERMONT

Sonst nichts. Keinen Titel, keine nähere Bezeichnung des Berufs oder des Ressorts. Nur diesen Namen.

Das Büro befand sich in einem abgelegenen Flügel des Rathauses und war schlicht und unauffällig ausgestattet.

Ebenso schlicht und unauffällig war Victor Dermont selbst. Ein ruhiger, freundlicher Mann, der auf den ersten Blick fast schüchtern wirkte. Niemand sah ihm ohne Weiteres seine wahre Bedeutung an.

Und doch war Dermont einer der wichtigsten Männer in der Stadtverwaltung. In seinen Händen liefen unzählige Fäden zusammen. Ein Anruf von ihm konnte Männer in hohen Positionen fördern oder stürzen. Die wichtigsten Persönlichkeiten suchten ihn in seinem unscheinbaren Büro auf ‒ und die meisten von ihnen kamen als Bittsteller. Mit einem Federstrich half er dem einen, die Leiter zum Erfolg hinaufzusteigen ‒ eine Bemerkung von ihm kostete einen anderen seine Karriere.

Victor Dermont selbst blieb immer im Hintergrund. Uneingeweihte wussten so gut wie nichts von ihm. Er kandidierte nie für ein öffentliches Amt. Aber sein Einfluss auf die Vergabe öffentlicher Ämter war ungeheuer.

Er war einer der großen Drahtzieher, die das Schicksal ihrer Mitbürger bestimmten. Und es war ein Glück für diese Mitbürger, dass Victor Dermont ein aufrechter, lauterer Charakter war. Übrigens besaß er ein beträchtliches persönliches Vermögen, sodass er auch keiner Bestechung zugänglich war. Er hatte alles, was er wollte, und brauchte sich bei seinen Entscheidungen von keinen materiellen Erwägungen leiten zu lassen.

Für gewöhnlich saß Victor Dermont hinter seinem einfachen, altmodischen Schreibtisch, eine Zigarre im Mundwinkel, und hörte sich aufmerksam alle Beschwerden, Vorschläge oder Versprechungen an. Nie verlor er die Geduld, er blieb immer gleichmäßig freundlich und interessiert. Er war nicht sehr groß und hatte keinerlei auffällige Züge an sich. Es wäre für einen Zeichner nicht einfach gewesen, ihn auf treffende, witzige Weise zu karikieren. Nach außen hin war Victor Dermont eine ganz und gar nichtssagende Persönlichkeit.

Es war zwei Uhr mittags. Um diese Zeit pflegte Victor Dermont für gewöhnlich von seinem Mittagessen zurückzukehren, entspannt, satt und zufrieden mit sich und der Welt.

Aber heute war er weder zum Essen gegangen, noch schien er entspannt oder zufrieden zu sein. Vielmehr ging er mit raschen, unruhigen Schritten in seinem Büro auf und ab, und seine Miene verriet Besorgnis und Nervosität.

Es klopfte. Kurz und hastig. Dermont kannte dieses Klopfen: Es war Hugh Charbert, sein langjähriger Sekretär, der sich auf diese Weise anmeldete.

„Ja!“, rief Dermont.

Die Tür öffnete sich, und Charbert trat mit seinem steifen, würdevollen Schritt über die Schwelle.

Hugh Charbert war lang und hager. Sein überaus korrekter Anzug schlotterte an seiner knochigen Gestalt wie an einem Kleiderständer. Er verwandte große Sorgfalt auf sein Äußeres: Seine Nägel waren immer auf Hochglanz poliert, seine Krawatten teuer und dezent, in seinen Schuhen konnte man sich spiegeln. Und er trug eine Brille mit dicken Rand, obwohl er eigentlich gar keine brauchte ‒ bloß um sich ein Ansehen zu geben.

Er blieb an der Tür stehen und machte eine knappe, gemessene Verbeugung.

„Guten Tag, Sir“, sagte er mit seiner leisen, ausdruckslosen Stimme. „Mister J. Arthur Kellogg will Sie sprechen. Ich darf betonen, dass er nicht angemeldet ist, Sir.“

Dermont machte eine ärgerliche Geste.

„Sagen Sie ihm, er soll sich zum Teufel scheren.“

Aber J. Arthur Kellogg war nicht der Mann, der sich so ohne Weiteres abweisen ließ. Bevor Charbert noch Zeit hatte, ihm die freundliche Aufforderung seines Chefs zu überbringen, fegte Kellogg an ihm vorbei ins Zimmer.

Im Gegensatz zu Dermont war Kellogg geradezu ein ideales Modell für einen Karikaturisten. Er sah so aus, wie man sich den draufgängerischen, aggressiven Kommunalpolitiker vorzustellen pflegt.

Etwa fünfzig Jahre alt, kahlköpfig, mit rotem Gesicht und einem dreifachen Kinn, das bei jedem Schritt wie Pudding wackelte. Zwischen den Zähnen hielt er eine halbzerkaute Zigarre. Seine Augen hinter den dicken Fettpolstern blitzten eiskalt, und ein brutaler Zug lag um seine wulstigen Lippen.

„Sie!“, schnauzte er Charbert an. „Hauen Sie ab! Lassen Sie mich Ihr dämliches Gesicht nicht mehr sehen, sonst geht mir die Galle hoch! Mir zu erzählen, Dermont sei nicht da! Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben?“

Dermont nickte Charbert kurz zu und gab ihm einen Wink, sich zu entfernen.

Charbert warf Kellogg einen giftigen Blick zu, schob seine Brille zurecht und wandte sich mit betonter Langsamkeit zum Gehen. Dann ging er mit gekränkter Würde und lautlosen Schritten hinaus. Die Tür schnappte nicht einmal, als er sie schloss. Charbert verstand es, sich so unhörbar zurückzuziehen, als sei er nie dagewesen.

Sobald der Sekretär verschwunden war, nahm Kellogg die Zigarre aus dem Mund. Das sollte eine Art höflicher Geste sein. Er konnte recht gut auch mit der Zigarre im Mund reden ‒ er hatte eine gewisse Fertigkeit darin, an ihr vorbeizureden.

„Vic“, begann er mit vorwurfsvoller Stimme. „Ich bin enttäuscht. Tief enttäuscht. Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Sie haben von mir verlangt, ich solle meine Bewerbung um den Bauabschnitt zurückziehen. Nun gut, eine Hand wäscht die andere. Ich hatte Sie gebeten, meinen Kandidaten zum Beauftragten für das Krankenhauswesen zu machen. Ich ziehe also meine Bewerbung zurück ‒ und was passiert? Mein Mann wird abgelehnt!“

„Ihr Mann war ein Gauner und Hochstapler und völlig ungeeignet für den Posten“, gab Victor Dermont ruhig zurück. „Ich hätte es mir denken können, dass Sie so einen nominieren würden.“

„Na, wenn schon!“, fauchte Kellogg aufgebracht. „Sein Vorstrafenregister ist nicht blütenweiß. Wer kann das schon von seinem Vorleben behaupten? Kommt es vielleicht darauf an? Er war mein Mann und hätte meine Interessen vertreten ‒ das ist das Einzige, was mich interessiert! Tun Sie nicht so, als ob Sie das nicht wüssten! Und Sie haben diesem dahergelaufenen Dr. Michael Ross den Job zugeschanzt!“

Kellogg hielt einen Augenblick inne und wartete auf eine Reaktion. Dermont war es nicht gewohnt, so angeschrien zu werden. Würde er den lästigen Besucher hinauswerfen lassen?

Aber Victor Dermont zuckte mit keiner Wimper. Er machte einen geistesabwesenden Eindruck und schien nicht ganz bei der Sache zu sein. Er hatte aufgehört, unruhig im Zimmer auf und ab zu gehen, und sich schwer in seinen Schreibtischsessel fallen lassen. Er gönnte seinem Besucher kaum einen Blick, als er ruhig antwortete: „Der Fall ist erledigt und abgeschlossen, Kellogg. Sie brauchen kein Wort mehr darüber zu verlieren. Und Sie stehlen mir meine kostbare Zeit. Ich habe andere Dinge im Kopf. Wichtigere Pläne. Zum Beispiel, wie ich die Wahl Jeff Linleys zum Gouverneur durchsetzen werde. Wenn Sie mir weiter nichts zu sagen haben, ist es besser, Sie gehen jetzt. Ich bin sehr beschäftigt.“

Kellogg rammte seine Zigarre wieder zwischen die Zähne und sog wütend daran.

„Vic“, knirschte er, „eines Tages werden Sie an den Falschen geraten und zu weit gehen. Eines Tages wird man Ihnen das Gas abdrehen! Ich hoffe es zuversichtlich! Und ich hoffe, ich bin dabei, wenn Sie Ihr Fett kriegen!“

Damit machte er auf dem Absatz kehrt und stelzte wie ein wütender Puter auf die Tür zu.

Im Vorzimmer warf er Charbert einen durchbohrenden Blick zu, als sei der Sekretär an allem schuld.

In diesem Augenblick traten zwei Herren ein. Kelloggs Ärger erreichte seinen Siedepunkt, als er in einem der beiden Besucher Dr. Michael Ross erkannte, den Gegenkandidaten seines Parteigängers. Er schnaubte wie eine Lokomotive und fegte aus der Tür.

Ross war über fünfzig, sah aber höchstens wie achtunddreißig aus. Sein Haar war dicht und dunkel, ohne graue Strähnen. Er hielt sich sehr gerade und aufrecht und wirkte wie ein erfolgreicher Mann, der nichts von seinem Vorleben zu verbergen hatte.

Der andere Besucher war Jeff Linley, von dem Dermont kurz zuvor gesprochen hatte ‒ der Kandidat für den Gouverneursposten, über den die nächste Wahl entscheiden sollte.

Linley war ein großer, gut aussehender Mann, der besonders auf Frauen wirkte. Er besaß die geschulte, ausdrucksvolle Stimme des Volksredners, zu der ihm die besten Lehrer des Landes verholfen hatten.

Linley schaute dem davoneilenden Kellogg lächelnd nach und bemerkte zu seinem Begleiter gewandt: „Kellogg sieht aus wie ein gereiztes Nilpferd! Was mag ihn so auf hundert gebracht haben?“

Dr. Ross zuckte die Achseln. „Ich kann es mir schon denken. Er hatte einen Kandidaten für den Posten, zu dem Dermont mir verholfen hat. Unter uns, dieser Kandidat war eine mehr als zweifelhafte Existenz; aber so etwas macht Kellogg ja wenig Kopfzerbrechen, wenn er nur seinen persönlichen Vorteil davon hat. Vermutlich hat er soeben erfahren, wie die Sache ausgegangen ist, und das scheint ihm wenig in den Kram zu passen. Wahrscheinlich hat er Dermont Vorwürfe gemacht, und Dermont hat ihn kurz abfahren lassen. Haben Sie nicht bemerkt, wie er mich angeglotzt hat? Wenn Blicke töten könnten, wäre ich jetzt eine Leiche!“

Linley runzelte die Stirn und schüttelte ein wenig bedenklich den Kopf.

„Ich weiß nicht recht ‒ manchmal finde ich doch, dass unser Freund Dermont etwas zu weit geht. Er stößt die Leute gern vor den Kopf. Dieser Kellogg ist unser politischer Gegner. Es ist nicht klug, ihn sich außerdem zum persönlichen Feind zu machen. Von dem notwendigen politischen Geplänkel abgesehen, sollte man möglichst gut mit allen stehen.“

„Mit politischem Geplänkel gibt sich Dermont nicht ab“, lachte Ross. „Wo der zuschlägt, wächst kein Gras mehr. Deshalb hat er es auch so weit gebracht. Dermont weiß schon, was er tut.“

„Gehen wir hinein und hören wir, was er sagt.“

Charbert hatte sich bei ihrem Eintritt erhoben und begrüßte sie jetzt in seiner hölzernen, förmlichen Art. Charbert hielt peinlichst auf gesellschaftliche Form und achtete genau auf die Reihenfolge der Begrüßung.

„Guten Tag, Herr Gouverneur“, wandte er sich zuerst an Linley. „Guten Tag, Herr Doktor Ross.“

Linley winkte lächelnd ab. „Noch bin ich nicht gewählt, Charbert. Ist Dr. Dermont zu sprechen?“

„Ich bin sicher, dass er für Sie jederzeit zu sprechen ist“, erklärte Charbert mit einer höflichen Verbeugung. „Einen Augenblick, wenn ich bitten darf.“

Er ging auf die Tür zu, straffte sich, als wollte er eine militärische Meldung machen, und klopfte. Auf Dermonts Antwort öffnete er die Tür und meldet die beiden Besucher an. Dann trat er zurück und forderte sie mit einer Handbewegung zum Eintreten auf.

Linley ging mit raschen Schritten auf Dermont zu und streckte ihm schon von Weitem die Hand entgegen. Ross folgt langsamer und grüßte nur mit einem Lächeln.

Dermont schüttelte Linleys dargebotene Hand, nickte Ross freundlich zu und erhob sich dann.

„Ich freue mich, dass Sie beide gekommen sind“, sagte er. „Macht es Ihnen etwas aus, einen Moment hier zu warten? Ich habe von Charberts Anschluss aus einen Anruf zu machen.“

„Lassen Sie sich nicht aufhalten, Vic“, sagte Ross.

„Hier sind Zigarren, bedienen Sie sich.“ Dermont wies auf ein Kästchen auf seinem Schreibtisch. „Es wird nicht lange dauern.“

Er ging hinaus, schloss die Tür sorgfältig hinter sich und setzte sich auf den Besucherstuhl neben Charberts Schreibtisch. Er hob den Telefonhörer ab, dann zögerte er und wandte sich an seinen Sekretär.

„Die Nummer von Tony Quinns Büro. Aber rasch.“

„Tony Quinn?“ Charbert zog überrascht die Brauen hoch. „Meinen Sie den Staatsanwalt?“

„Natürlich, wen sonst? Beeilen Sie sich, Mann.“

Charbert griff nach dem Telefonbuch und blätterte hastig, bis er die Nummer fand. Er schrieb sie auf einen Zettel und reichte diesen Dermont.

Ungeduldig riss Dermont ihm den Zettel aus der Hand und wählte die Nummer. Gleich darauf sagte er: „Ich möchte Mister Quinn sprechen. Hier ist Victor Dermont ... Hallo, Tony. Ich muss Sie sofort sprechen. Es geht um Leben und Tod ... Nein, ich kann nicht warten. Und es ist mir egal, ob Sie heute Nachmittag ein Dutzend Verhandlungen haben. Lassen Sie sie ausfallen, machen Sie, was Sie wollen. In zwanzig Minuten bin ich bei Ihnen.“

Damit knallte er den Hörer auf die Gabel.

Überrascht sah Charbert ihm nach, als er in sein Zimmer zurückeilte.

„Kommen Sie mit“, bedeutete Dermont seinen Besuchern kurz.

Zu dritt verließen sie das Büro. Dermont ging zwischen ihnen den Gang entlang, trat als zweiter durch die Drehtür und ließ sich draußen auf den Stufen wieder von ihnen flankieren wie von zwei Leibwächtern.

Es war eine belebte Straße, und alle Passanten schienen in großer Eile. Mit einer einzigen Ausnahme: An einen Hydranten gelehnt, stand ein Mann in einem auffallenden karierten Anzug. Der Mann schien ganz in eine Zeitung vertieft. Aber ab und zu sah er auf, und seine flinken Augen schienen jemanden in der vorüberflutenden Menge zu suchen.

Dermont, Linley und Ross stiegen zusammen die Stufen zur Straße hinunter.

Linley warf einen verstohlenen Blick nach links und murmelte etwas unbehaglich: „Vic, Kellogg lungert immer noch hier herum. Sieht aus, als hätte er nichts Gutes vor.“

Dermont machte eine ungeduldige Bewegung.

„Was schert mich Kellogg und seine Hintertreppenpolitik! Ich habe jetzt andere Dinge im Kopf. Kellogg kann mir gestohlen bleiben!“

Plötzlich tauchte vor ihnen ein Mann aus der Menge auf und vertrat ihnen den Weg.

Es war ein schäbig gekleidetes Individuum, in einem abgetragenen, zerknüllten Anzug, ausgelatschten Schuhen, ohne Hut. Es war mager wie ein Gespenst und sein Gesicht bleich wie das eines Toten, bis auf brennendrote Flecken auf den hervorstehenden Backenknochen. Seine wässrigen Augen lagen tief in ihren Höhlen und glänzten wie im Fieber. Es sah aus wie der Tod auf Urlaub.

Über seiner rechten Hand lag eine Zeitung, und er streckte sie Dermont entgegen, als wollte er sie ihm verkaufen.

Der Fremde entblößte seine gelben Zähne zu etwas, was wie ein Lächeln aussehen sollte, aber mehr wie das Zähnefletschen eines bissigen Hundes wirkte.

„Guten Tag, Victor Dermont“, sagte er heiser.

Dermont blieb stehen und stutzte. „Tut mir leid ‒ aber ich kenne Sie nicht“, sagte er kühl.

Das Glitzern in den Augen des anderen verstärkte sich.

„Aber Sie sind doch Victor Dermont?“, wiederholte er.

„Ja. Ja, ich heiße Victor Dermont.“

„Ich bring Ihnen schöne Grüße von einunddreißig Jungs“, fuhr der Fremde mit einem höhnischen Grinsen fort. „Einunddreißig netten Jungs, Mister Dermont. Aber davon wissen Sie nichts. Was wissen Sie schon!“

„Wovon reden Sie eigentlich?“, begann Dermont.

Aber der unheimliche Fremde schnitt ihm das Wort ab.

„Da haben Sie Ihre Grüße!“, rief er schrill.

Mit einer kurzen Bewegung ließ er die Zeitung von seiner Hand gleiten ‒ eine großkalibrige automatische Pistole kam zum Vorschein, die genau auf Dermonts Brust gerichtet war.

Und in derselben Sekunde ging der Schuss los.

„Fahr zur Hölle!“, zischte der Fremde.

Er sah ungerührt zu, wie Dermont zusammenklappte wie ein Taschenmesser und sich mit beiden Händen an den Leib fasste. Eine halbe Sekunde stand Dermont schwankend auf der Stufe, als könnte er sich nicht entschließen, vornüber zu fallen.

Der Killer stieß Linley beiseite, rannte zwei Stufen hinauf und richtete seine Pistole von oben nochmals auf sein Opfer. In rascher Folge knallten mehrere Schüsse. Der Rücken von Dermonts Jackett färbte sich rot. Die schwankende Gestalt sackte zusammen und rollte die Stufen hinunter.

Das Ganze hatte höchstens drei oder vier Sekunden gedauert. Die Zeugen des Überfalls waren wie gelähmt. Niemand hatte eingreifen und den kaltblütigen Mord verhindern können.

Linley und Dr. Ross starrten mit weitaufgerissenen Augen auf die Leiche zu ihren Füßen und waren nicht imstande, einen Finger zu rühren.

Der Killer aber ließ seine Pistole fallen, warf beide Arme in die Luft und begann zu lachen ‒ ein heiseres, unheimliches, wahnsinniges Gelächter, das allen Umstehenden einen kalten Schauer über den Rücken jagte.

Er lachte immer noch, als Dr. Ross sich endlich gefasst hatte und ihn ansprang, um ihn zu überwältigen. Er lachte, als die Polizeiwagen mit heulenden Sirenen ankamen und man ihn festnahm. Er lachte noch, als man ihn im Leichenschauhaus an die Bahre seines Opfers führte. Er schrie vor Lachen, als man ihm das wachsbleiche Gesicht des Toten zeigte.

Selbst der hartgesottene Inspektor McGrath schauderte, als er dieses Lachen hörte; in seiner ganzen Polizeilaufbahn war ihm nichts Derartiges untergekommen.

Kapitel 2 – Bereit zu sterben

In dieser Nacht wartete Inspektor McGrath auf dem Flur des Gefängnislazaretts.

McGrath war ein untersetzter, stämmiger Polizeibeamter mit einem dichten grauen Schnurrbart ‒ und einem geradezu fanatischen Hass gegen das Verbrechen im Allgemeinen. Er stand seit dreißig Jahren im Polizeidienst und hatte in dieser Zeit so manchen Verbrecher zur Strecke gebracht.

Aber seit Jahren beschäftigte McGrath ein drängender Gedanke. McGrath hatte einen Gegenspieler, für den er jedoch eine geheime Sympathie empfand.

Es war die rätselhafte Gestalt, die unter dem Namen Schwarze Fledermaus gegen das Verbrechen und für die Gerechtigkeit kämpfte.

Die Schwarze Fledermaus trug stets eine eng anliegende schwarze Seidenmaske vor dem Gesicht. Niemand hatte dieses Gesicht je zu sehen bekommen. Niemand wusste, wer sich hinter dieser Maske verbarg.

Die Verbrecher fürchteten ihn fast noch mehr, als sie die Polizei fürchteten. Er war gefährlicher für sie ‒ wendiger und gerissener als die Polizei. Er hatte manchen töten müssen, der den Tod verdient hatte. Und er hatte jedes seiner Opfer mit seinem Zeichen, der Klebemarke einer schwarzen Fledermaus, versehen, damit kein anderer etwa in falschen Verdacht kommen konnte.

Sein Vorgehen war niemals von persönlichen Interessen bestimmt. McGrath wusste das und musste zugeben, dass die Schwarze Fledermaus schon manchen Mörder gestellt hatte, nach dem McGrath vergebens gefahndet hatte. Er konnte ihm keine unlauteren Motive vorwerfen. Was er ihm vorwarf, waren seine nicht immer den Polizeivorschriften entsprechenden Methoden. Aber sein Ziel war: Gerechtigkeit. Das gleiche Ziel, dem auch McGrath und die Polizei dienten.

In diesem Augenblick allerdings waren McGraths Gedanken nicht mit der Schwarzen Fledermaus beschäftigt. Er dachte vielmehr an den Mann, der gerade jetzt in einem Zimmer des Gefängnislazaretts untersucht wurde. Den Mann, der Victor Dermont auf offener Straße niedergeschossen hatte.

Ein Arzt im weißen Kittel trat aus dem Zimmer. Hastig sprang McGrath auf und ging auf ihn zu.

„Nun?“, fragte er gespannt.

Der Arzt zuckte die Achseln.

„Diesen Mörder werden Sie nicht auf den elektrischen Stuhl bringen, Inspektor. Er wird nämlich von selber sterben. Und zwar bald.“

„Was hat er?“

„Krebs. Im letzten Stadium. Unheilbar. Die Krankheit ist so weit vorgeschritten, dass wir nichts mehr tun können.“

„Wie lange hat er Ihrer Ansicht nach noch zu leben, Doktor?“, fragte McGrath.